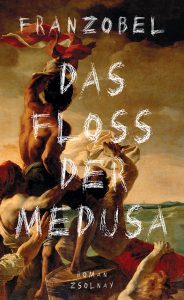

منذ تاريخ غرق السفينة الفرنسية “ميدوسا” قبالة ساحل موريتانيا عام 1816م، وهذه الحادثة لم تتوقَّف عن إلهام الفنَّانين والروائيين، لما انطوت عليه معاناة حفنة من الناجين، هزّت المجتمع الفرنسي عندما نشرت الصحف تفاصيلها. رسمها آنذاك الفنَّان تيودور جيريكو في لوحة عملاقة، وحذا حذوه كثيرون، وظهرت عشرات الروايات التي تحكي قصة طوف ميدوسا، أربع منها ظهرت في السنوات الست الماضية فقط. والأخيرة من بينها هي التي كتبها الأديب النمساوي فرانزوبل، ونشرها في فيينا في شهر مايو من العام الجاري 2017م.

منذ تاريخ غرق السفينة الفرنسية “ميدوسا” قبالة ساحل موريتانيا عام 1816م، وهذه الحادثة لم تتوقَّف عن إلهام الفنَّانين والروائيين، لما انطوت عليه معاناة حفنة من الناجين، هزّت المجتمع الفرنسي عندما نشرت الصحف تفاصيلها. رسمها آنذاك الفنَّان تيودور جيريكو في لوحة عملاقة، وحذا حذوه كثيرون، وظهرت عشرات الروايات التي تحكي قصة طوف ميدوسا، أربع منها ظهرت في السنوات الست الماضية فقط. والأخيرة من بينها هي التي كتبها الأديب النمساوي فرانزوبل، ونشرها في فيينا في شهر مايو من العام الجاري 2017م.

هذه الرواية ليست من الكتب التي تصلح للقراءة قبل النوم. كما أنها ليست عملاً أدبياً ينساه القارئ بعد الانتهاء منه، وذلك بفعل وقعها العنيف في النفس.

الحقيقة التاريخية

تتناول هذه الرواية حادثة حقيقية جرت في عام 1816م، وتتعلَّق بسفينة “ميدوسا”، فخر البحرية الفرنسية في ذلك الزمن، التي أبحرت من بلادها وعلى متنها 400 شخص، على رأسهم الحاكم الفرنسي للسنغال آنذاك. وقبل أن تصل إلى هدفها، علقت في الرمال في المحيط الأطلسي، غربي القارة الإفريقية، بموزاة مدينة نواكشوط الموريتانية. عندها، ركب علية القوم والضباط والبحارة اللازمين للتجديف قوارب الإنقاذ الستة. وبقي بعض البسطاء على السفينة التي يتهدَّدها الغرق، وانتقل 147 شخصاً آخرين من غير علية القوم إلى طوف هو عبارة عن أعمدة خشبية ضخمة جرى ربطها إلى بعضها على عجل، على أمل أن تسحبه القوارب خلفها. لكن ركاب القوارب قرَّروا قطع الحبال، وترك الطوف في عرض البحر، وليس عليه سوى كيس من الخبز المبتل بمياه البحر، ومخزون قليل من الماء العذب. وبعد مرور 13 يوماً، تكتشفهم صدفة سفينة أخرى، وقد بقي منهم 15 شخصاً فقط استطاعوا البقاء أحياءً لأنهم أكلوا من جثث الأموات.

عند الجملة الأخيرة، سيشعر القارئ بالتقزز. فأين تكمن أهمية رواية فيها مثل هذه البشاعات؟

من الحادثة التاريخية

إلى ما هو أبعد منها

إنَّ مَنْ يقرأ رواية فرانزوبل التي يختلط فيها التاريخ بخياله الشخصي، سيجد أن في الستمئة صفحة هذه ما يجمع بين الفلسفة والدين وعلم الاجتماع وعلم النفس، كما يتناول قضايا من الطب والتاريخ والسياسة وغيرها من العلوم.

يلعب المؤلِّف دور الراوي الذي يتحدَّث إلى القارئ طوال الوقت، دون أن يكتفي بذكر الوقائع والحوارات التي تدور بين الشخصيات، بل يربط الماضي بالحاضر، ويشرح للقارئ تقنية الكتابة التي اتبعها، دون أن يؤدي ذلك إلى الخروج عن الإطار الروائي. ولا يتورع الكاتب عن رسم البسمة على شفاه القارئ في أكثر المواقف تأزماً وألماً ومأساوية، مثل تمسك طفل يشعر بدنو الأجل بلعبته، حتى إذا أدركه الموت، رافقته اللعبة إلى السماء، أو صبي جرى بتر ساقه المحشورة بين أخشاب الطوف، ثم يشتكي من شعور بخدر في القدم رغم أنها لم تعد موجودة.

لكن أكثر ما يميِّز هذا الكتاب هو الحوارات التي تدور بين الشخصيات. ومنها على سبيل المثال حوار حول تفسير أسباب وقوع الكوارث، مثل اعتبار كل كارثة تقع بأنها عقاب من الله على ذنب ارتكبه البشر. ولأنَّ حادثة ميدوسا حصلت في فترة عودة الملكية إلى الحكم في فرنسا، نجد في الرواية من يرى أن الثورة التي قامت على الملكية في فرنسا قبل نحو ربع قرن من ذلك التاريخ، هي التي استوجبت انفجار بركان في آسيا، تسبَّب في سحابة سوداء غطت غالبية سماء الكرة الأرضية، حتى دخل عام 1816م التاريخ بأنه عام بلا شمس.

كما يطرح الراوي سؤالاً عما كان سيفعله كبار المفكرين الفرنسيين، لو كانوا هم من وقع في مثل هذا الموقف في عرض البحر بلا زاد، وما إذا كانت القيم والأخلاق نوعاً من الرفاهية، لا يملكها الإنسان إذا كان فاقداً للمقومات الأساسية للحياة. كما تتناول الحوارات “عظمة الأمة الفرنسية”، أو كيف تكون فرنسا أمة عظيمة رغم أنها تسمح باسترقاق الأفارقة، حتى بلغ عدد المستعبدين منهم 13 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث سكان إفريقيا آنذاك، أسهموا في الثورة الصناعية في الغرب، لكن غيابهم قضى على أي أمل في تنمية بلادهم.

مفهوم المسؤولية

وثمة قضية أخرى يطرحها الكتاب تتعلَّق بخاصية أوروبية تتمثل في عدم الاكتفاء بتحميل القضاء والقدر المسؤولية عن الكوارث التي تحدث، والتنقيب بدلاً من ذلك عن جوانب القصور البشري، والسعي إلى محاسبة المسؤول عنها. فالقبطان الذي كان ضابطاً في سلك الجمارك، لم يحصل على هذه الوظيفة المرموقة بناءً على خبرات أو مؤهلات، بل بسبب ولائه السياسي، ولأن عمه كان يحمل رتبة رفيعة في سلاح البحرية، كما أنه كان بعيداً عن البحرية لأكثر من عقدين من الزمن، وعاجزاً عن التحكم في مركب لصيد الأسماك، فكيف الحال بسفينة عملاقة؟ وبدلاً من أن يعتمد هذا القبطان على ضبَّاط البحرية الأكفاء في السفينة، نراه يرفض نصيحتهم حتى لا يظهر جهله. ويتبع نصائح شخص محتال، زعم أنه يعرفه منذ أيام المدرسة، ورغم ارتكابه الكارثة تلو الأخرى، استمر القبطان في تنفيذ ما يمليه عليه.

وثمة قضية أخرى يطرحها الكتاب تتعلَّق بخاصية أوروبية تتمثل في عدم الاكتفاء بتحميل القضاء والقدر المسؤولية عن الكوارث التي تحدث، والتنقيب بدلاً من ذلك عن جوانب القصور البشري، والسعي إلى محاسبة المسؤول عنها. فالقبطان الذي كان ضابطاً في سلك الجمارك، لم يحصل على هذه الوظيفة المرموقة بناءً على خبرات أو مؤهلات، بل بسبب ولائه السياسي، ولأن عمه كان يحمل رتبة رفيعة في سلاح البحرية، كما أنه كان بعيداً عن البحرية لأكثر من عقدين من الزمن، وعاجزاً عن التحكم في مركب لصيد الأسماك، فكيف الحال بسفينة عملاقة؟ وبدلاً من أن يعتمد هذا القبطان على ضبَّاط البحرية الأكفاء في السفينة، نراه يرفض نصيحتهم حتى لا يظهر جهله. ويتبع نصائح شخص محتال، زعم أنه يعرفه منذ أيام المدرسة، ورغم ارتكابه الكارثة تلو الأخرى، استمر القبطان في تنفيذ ما يمليه عليه.

الحاكم الفرنسي للسنغال كان هو الآخر مسؤولاً عن الكارثة، لإصراره على الوصول بأسرع ما يمكن إلى مقر حكمه، مفضلاً الانفصال عن السفينتين اللتين أبحرتا مع سفينة “ميدوسا”، لكنهما التزمتا الطريق المعهود والرسو في الموانئ المنصوص عليها، واتباعهما تعليمات السلامة، من حيث عدم الاقتراب من السواحل التي ترتفع فيها الرمال.

وبعد وصول قاربي نجاة وعلى متن أحدهما القبطان والحاكم الفرنسي للسنغال، قرَّر هؤلاء التكتم على ما حدث، ولم يرسلا من ينقذ العالقين في مياه المحيط. بل راح القبطان يحكي عن بطولات مزعومة، تجسِّد قدراته في التعامل مع الأهوال التي تعرّضت لها السفينة، والتي لا ترجع إلى جهله وعدم كفاءته.

تزييف الواقع وإنكار الحقيقة لم يقتصر على القبطان ومن معه، بل يتضح أن وزير البحرية الفرنسي، الذي علم بكل ما حدث، هدَّد طبيب السفينة الذي نجا من الموت المحقَّق على الطوف، وطالبه بأن يتراجع عن كل ما ذكره لوسائل الإعلام. وفي خضم حديث الوزير معه، يقدّم له تعريفاً جديداً للحقيقة. فمن وجهة نظر الوزير “الحقيقة ليست الصدق في وصف ما يقع، بل الحقيقة هي ما يفيد”، واتهم الطبيب بأنه يسعى من خلال كشفه ما حدث، إلى انتهاك الروح الوطنية وإهانة القومية الفرنسية.

وحتى القضاء كان طبقياً. فعند إدانة القبطان صدر الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة فقط، على الرغم من أن القانون ينص على إعدام القبطان، الذي يغادر سفينته قبل نزول آخر راكب منها، أما الحاكم الفرنسي فحصل على وسام تكريم، بسبب تعاونه مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

يطرح الراوي سؤالاً عمَّا كان سيفعله كبار المفكرين الفرنسيين، لو كانوا هم مَنْ وقع في مثل هذا الموقف في عرض البحر بلا زاد، وما إذا كانت القيم والأخلاق نوعاً من الرفاهية، لا يملكها الإنسان إذا كان فاقداً للمقومات الأساسية للحياة

والواقع أن الشواهد التاريخية الموثّقة تدعم صحة واقع الحال في المجتمع الفرنسي ونخبته الاجتماعية والسياسية من جهة، والفارق الكبير بينها وبين النخب المثقفة التي كانت لا تزال تعيش شعارات الحرية والمساواة التي كانت الثورة قد رفعتها قبل نحو ربع قرن، وأطيح بها من قِبل النظام الملكي المستعاد. وهذا ما يفسِّر التناقض بين الغضب العارم الذي اجتاح الشعب آنذاك بسبب هذه الكارثة والفتور الرسمي في الاهتمام بها. فعندما رأى الملك الفرنسي لويس الثامن عشر في عام 1619م لوحة الفنَّان تيودور جريكو العبقري الذي جسَّد لحظة اكتشاف الطوف ميدوسا، بعد حديثه مع الناجين، أعرب له عن استيائه من اللوحة، وعدم حاجة فرنسا لها، ولوَّح بيده باحتقار، وترك الفنَّان الذي قضى سنة كاملة يرسم فيها، في حالة من الصدمة. لكن هذه اللوحة نفسها وجدت مكانها بعد وفاته في إحدى أفضل قاعات متحف اللوفر.

عرض هذه الرواية التاريخية في سطور قليلة لا ينصفها، وكأنَّ الإنسان يختزل سورة يوسف في القول بأن طفلاً ضاع من أبيه ثم وجده بعد سنوات. العبرة في هذه الرواية ليست بتناول لحم البشر، بل بتفاصيل الخمسين ساعة التي جعلت الإنسان المتحضر ينسلخ عن القيم، كل القيم الإنسانية، وفي السؤال الذي تطرحه على القارئ حول ما ستفعله البشرية مستقبلاً حين يصل عدد سكانها إلى تسعة مليارات نسمة في حالة عدم تضاعف الموارد اللازمة لإطعامهم؟ وهل يمكن أن يصل الأمر إلى مثل ما حدث على هذه الطوف؟ وما حقيقة الأمم التي تزعم أنها مهد القيم والمبادئ؟

فرانزوبل

فرانزوبل هو الاسم الأدبي للكاتب النمساوي فرانز ستيفان غريبل، المولود في فيينا عام 1967م.

عُرف فرانزوبل عالمياً بغزارة إنتاجه، إذ وضع حتى الآن أكثر من ستين كتاباً في الرواية والدراسات الأدبية، إضافة إلى ست عشرة مسرحية. وحاز جوائز عديدة من بينها جائزة “نيكولاس بورن” المرموقة على روايته الأخيرة “طوف ميدوسا”.