ترجمة: أسامة أمين

بعدما انتفخت صناعة الكماليات في الغرب خلال العقود القليلة الماضية، يعزِّزها الرخاء الاقتصادي والترويج الماهر الهادف إلى بيع أية سلعة وبأكبر كمية ممكنة، ثمة ظاهرة بدأت تطل برأسها في أوروبا، وتتمثَّل في التساؤل عن جدوى الإفراط في اقتناء الأشياء، أو ما يمكننا أن نسميه بداية الميل إلى التقشف والزهد. وشكَّل تدفق اللاجئين السوريين بأحوالهم المادية السيئة، دفعاً إضافياً لهذا الاتجاه الذي يشغل أيضاً علماء الاجتماع والاقتصاد منذ فترة.

بعدما انتفخت صناعة الكماليات في الغرب خلال العقود القليلة الماضية، يعزِّزها الرخاء الاقتصادي والترويج الماهر الهادف إلى بيع أية سلعة وبأكبر كمية ممكنة، ثمة ظاهرة بدأت تطل برأسها في أوروبا، وتتمثَّل في التساؤل عن جدوى الإفراط في اقتناء الأشياء، أو ما يمكننا أن نسميه بداية الميل إلى التقشف والزهد. وشكَّل تدفق اللاجئين السوريين بأحوالهم المادية السيئة، دفعاً إضافياً لهذا الاتجاه الذي يشغل أيضاً علماء الاجتماع والاقتصاد منذ فترة.

«كم من الأشياء يمكنني الاستغناء عنها؟»، هذا السؤال قديم جداً، عمره يزيد على 2400 سنة، وجاء آنذاك على لسان الفيلسوف اليوناني سقراط، وهو يسير في أسواق أثينا، ويشاهد البضائع المعروضة هناك، لو تخيلناه يعود اليوم ليرى ما تعرضه الأسواق التجارية في القرن الحادي والعشرين، والأدهى أن يشاهد ملايين السلع التي توفرها الشبكة العنكبوتية من كل بقاع العالم، ماذا عساه يقول؟ إن الإمكانيات الاستهلاكية المتاحة في الدول الصناعية الحديثة، تبدو بلا حدود، على الأقل لمن يملك الأموال لاقتناء هذه السلع، لكن السؤال هنا هو: هل يحقق اقتناء هذه السلع، الوعود التي تقدِّمها الدعاية، من الشعور بالسعادة؟ والسؤال الأهم: كيف يؤثر سلوكنا الاستهلاكي وامتلاكنا للسلع على نظرتنا لأنفسنا وعلى نمط حياتنا؟

ليس اكتشافاً فذاً ولا جديداً، القول إن امتلاك السلع لا يقتصر على وظيفته الأصلية المتمثلة في تغطية الاحتياجات الأساسية للإنسان. فمنذ بداية التاريخ، كان امتلاك شيء ما عنصراً مهماً في تحديد الفرد لهويته. وفي كل الثقافات تعكس الأشياء التي نقتنيها، من نحن، وبدقة أكثر، فإنها تعكس ما نريد أن نكون عليه. ويمكن أن يكون للأشياء نفسها دلالات رمزية متعددة في كل ثقافة، كما يمكن أن تعبِّر عن مرحلة عمرية معيَّنة، أو أن تكون رمزاً لمكانة اجتماعية، يسعى الشخص للوصول إليها.

وباختلاف المراحل العمرية للشخص، تتغيَّر الوظائف الرمزية لما يحرص على اقتنائه، وقد أجرى عالم النفس الشهير ميهالي تشيكسنتميها، الأستاذ بجامعة شيكاغو الأمريكية، وعالم الاجتماع أويجن روشبيرج – هالتون، الأستاذ بجامعة نوتردام في ولاية إنديانا الأمريكية، قبل 25 عاماً، بحثاً تناول العلاقة بين الأشخاص وبين الأشياء المفضلة لديهم. واستطلع الباحثان آراء أفراد 80 عائلة من شيكاغو من مختلف الأعمار، واتضح من إجاباتهم أن الشبَّان يعتزون بالأشياء التي تساعدهم على الانفصال عن والديهم، أما الأشخاص من الفئة العمرية بين 40 و50 عاماً، فكانوا يتمسكون بالأشياء التي تُبرز نجاحهم في الوصول إلى مكانة اجتماعية مرموقة، وأخيراً فئة المسنين، التي أظهرت إجاباتهم أنهم يعتزون بالأشياء التي ترتبط بذكريات معيَّنة. كما تجدر الإشارة إلى ما توصل إليه أستاذ التسويق الأمريكي روسل بيلك، بعد دراسة أجراها على الأشخاص، الذين تعرضت مساكنهم للسرقة، والذين أفادوا بأن الاستيلاء على مقتنياتهم بهذه الطريقة، جعلهم يتألمون بالقدر نفسه الذي يحدث للشخص الذي يتعرَّض للاعتداء الجسدي.

يشعر الإنسان أن ممتلكاته جزء منه، لأنه بمجرد أن يقتنيها، يشعر أنها أصبحت تفوق بكثير قيمتها المادية، وهو الأمر الذي توصل إليه علماء الاقتصاد الأمريكيون دانيل كانيمان وجاك كنتش وريتشارد تيلر، بعدما أجروا تجربة على أشخاص، قدَّموا لهم في البداية هدية عبارة عن فنجان أنيق لشرب القهوة، ثم عرضوا عليهم لاحقاً استبدال هذا الفنجان، بنوع فاخر من الشكولاتة، فرفضت الغالبية العظمى منهم ذلك، على الرغم من أن كثيرين منهم كانوا قبل حصولهم على الفنجان هدية، يفضلون الحصول على الشكولاتة، لكن بمجرد امتلاك الشيء، يصبح التنازل عنه بعد ذلك، تفريطاً في شيء له قيمة رمزية.

يشعر الإنسان أن ممتلكاته جزء منه، لأنه بمجرد أن يقتنيها، يشعر أنها أصبحت تفوق بكثير قيمتها المادية، وهو الأمر الذي توصل إليه علماء الاقتصاد الأمريكيون دانيل كانيمان وجاك كنتش وريتشارد تيلر، بعدما أجروا تجربة على أشخاص، قدَّموا لهم في البداية هدية عبارة عن فنجان أنيق لشرب القهوة، ثم عرضوا عليهم لاحقاً استبدال هذا الفنجان، بنوع فاخر من الشكولاتة، فرفضت الغالبية العظمى منهم ذلك، على الرغم من أن كثيرين منهم كانوا قبل حصولهم على الفنجان هدية، يفضلون الحصول على الشكولاتة، لكن بمجرد امتلاك الشيء، يصبح التنازل عنه بعد ذلك، تفريطاً في شيء له قيمة رمزية.

ويعتقد علماء النفس أن تمسك الشخص بما يقتنيه، يرجع إلى المخاوف المتأصلة في النفس البشرية، منذ بدء الخليقة، حين كان الإنسان يحتاج إلى هذه الأشياء ليبقى على قيد الحياة، وكان كل شيء يمتلكه ضرورياً، ورغم وفرة الأشياء حولنا الآن، لكن النفس البشرية، ورثت هذا الخوف القديم، وجعلت نفسها أسيرة لمشاعر، ليس لها ما يبررها من الناحية المنطقية.

السلع والسعادة

يقوم النظام الرأسمالي الغربي على مبدأ النمو الاقتصادي المستمر عاماً بعد عام، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من المبيعات للسلع، وحتى يتحقق ذلك لا بد من جعل المستهلكين يشعرون دوماً بوجود مزيد من الاحتياجات، التي يجب عليهم أن يشبعوها، ولا يتورع قطاع التسويق عن الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علم الاقتصاد الاستهلاكي، وعلم الاقتصاد العصبي، للتأثير على السلوك الشرائي للمستهلكين. ويمكن الاستدلال على أن القرارات المرتبطة باقتناء السلع الاستهلاكية ليست مرتبطة بالضرورة بالاحتياجات الفعلية، من خلال إلقاء نظرة على عربة شراء البضائع في السوبرماركت، التي تدل الدراسات على أن ثلثي البضائع الموضوعة فيها، لا علاقة لها بقائمة الاحتياجات التي جاء بها المشتري من بيته، ولكن التسويق الماهر ينجح في تحفيز الشخص على القيام باتخاذ قرارات تلقائية بالشراء، مما يوفر أرباحاً كبيرة للمتاجر.

يقوم النظام الرأسمالي الغربي على مبدأ النمو الاقتصادي المستمر عاماً بعد عام، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من المبيعات للسلع، وحتى يتحقق ذلك لا بد من جعل المستهلكين يشعرون دوماً بوجود مزيد من الاحتياجات، التي يجب عليهم أن يشبعوها، ولا يتورع قطاع التسويق عن الاستفادة من أحدث ما توصَّل إليه العلم في مجال علم الاقتصاد الاستهلاكي، وعلم الاقتصاد، للتأثير على السلوك الشرائي للمستهلكين…

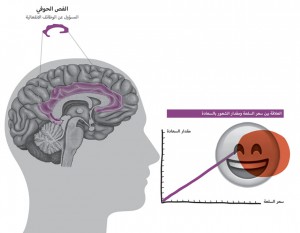

وقد كلَّف القطاع الاقتصادي علماء متخصصين في علم الأعصاب لدراسة السلوك الاستهلاكي، وتوصَّل هؤلاء إلى تحديد المنطقة الموجودة في المخ البشري، التي تجعله يشعر بالسعادة عند اقتناء الأشياء. واتضح أنه كلما كان سعر السلعة مرتفعاً، ويحمل علامة تجارية عالمية مرموقة، فإن مقدار الشعور بالسعادة يكون أكبر. وهذا الجزء من المخ هو الذي يُعرف بالفص الحوفي، وهو المسؤول عن الوظائف الانفعالية، مثل الشهوة والغضب، وقبل كل ذلك عن المتعة والسعادة أيضاً، وذلك من خلال إفراز مادة الدوبامين.

ويتضح هذا الأمر من خلال التجربة التي قامت بها البروفيسورة هيلكه بلاسمان، أستاذة التسويق الألمانية، التي قدَّمت للمشاركين في التجربة عيِّنات متعددة من السلعة الغذائية نفسها، مع وضع أسعار مختلفة على كل عينة منها، ومن خلال قياس موجات المخ، اتضح أن الشعور بالطعم يتأثر بالمعلومات المسبقة عن الشيء الذي سيتذوقه، وكلما انخفض السعر، تراجعت التوقعات من حيث الجودة، رغم أن الطعم لم يتغير طوال الوقت. وتأكد الأمر نفسه عند وصف الطبيب دواء مرتفع السعر للمريض، ومرة أخرى دواء منخفض السعر، رغم إثبات كل التجارب العلمية أن تأثيرهما واحد، لكن استجابة الجسم للدواء المرتفع السعر، تكون أكبر من الدواء الرخيص، بسبب الربط الذهني بين السعر والتأثير.

ولكن الدراسات المختلفة أثبتت أيضاً أن المخ البشري فيه ما يعرف باسم «القشرة الانعزالية»، التي تقوم بدور مثبط الشراء، كأن تحذر الإنسان من عواقب تصرفاته. فعندما تقوم آليات التسويق الماهرة بالتأثير على الفص الحوفي، وتشجعه على اقتناء السلعة، تقف لها هذه القشرة الانعزالية بالمرصاد، وتحذِّر الشخص من المشكلات المالية التي سيتسبب بها هذا الشراء الذي لا حاجة له به، ويحتار الإنسان كيف يتصرف إزاء هذه الحالة، وأي الكفتين سترجح. لكن القطاع الاقتصادي توصل إلى الحل، وهو أن يضع السعر المرتفع، ثم يضع عليه التخفيض، وبالتالي يقضي على أي مقاومة لدى المستهلك، الذي لا يطرح على نفسه السؤال الأساسي: «هل أنا في حاجة إلى هذه السلعة؟»، ويصبح الشعور السائد في هذه اللحظة، هو: «اقتن السلعة فوراً، لأن هذه فرصة نادرة، لا تضمن تكرارها».

ولكن الدراسات المختلفة أثبتت أيضاً أن المخ البشري فيه ما يعرف باسم «القشرة الانعزالية»، التي تقوم بدور مثبط الشراء، كأن تحذر الإنسان من عواقب تصرفاته. فعندما تقوم آليات التسويق الماهرة بالتأثير على الفص الحوفي، وتشجعه على اقتناء السلعة، تقف لها هذه القشرة الانعزالية بالمرصاد، وتحذِّر الشخص من المشكلات المالية التي سيتسبب بها هذا الشراء الذي لا حاجة له به، ويحتار الإنسان كيف يتصرف إزاء هذه الحالة، وأي الكفتين سترجح. لكن القطاع الاقتصادي توصل إلى الحل، وهو أن يضع السعر المرتفع، ثم يضع عليه التخفيض، وبالتالي يقضي على أي مقاومة لدى المستهلك، الذي لا يطرح على نفسه السؤال الأساسي: «هل أنا في حاجة إلى هذه السلعة؟»، ويصبح الشعور السائد في هذه اللحظة، هو: «اقتن السلعة فوراً، لأن هذه فرصة نادرة، لا تضمن تكرارها».

ويمثل الفضول بدوره أحد الأسباب المهمة للشراء، وهو أيضاً غريزة رافقت الإنسان منذ بدء الخليقة، فقد كان هذا الفضول السبب في اكتشاف الإنسان لآفاق جديدة، تضمن له البقاء على قيد الحياة، فكلما كان الإنسان أجرأ، وأكثر استعداداً للتعرف على أشياء جديدة وتجربتها في محيطه، كان ذلك محفزاً للتطور والارتقاء. وهذا أيضاً ما يسعى القطاع الاقتصادي للاستفادة منه، من خلال إثارة الفضول لدى المستهلك ليشتري مزيداً من السلع، بدافع استكشافها، واختبار فوائدها، والتعرف إلى الجديد فيها، حتى ولو لم يكن في حاجة إليها على الإطلاق، وبعد أن يكتشف ذلك، يكون الوقت قد مضى على إرجاعها، فيحتفظ بها مع مئات الأشياء الأخرى التي يملكها، دون أن يعرف لماذا يفعل ذلك.

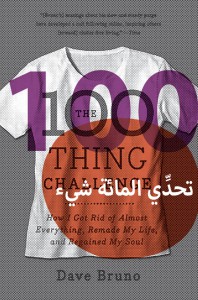

إن الشعور بالسعادة عقب الشراء، هو إحساس قصير الأجل ولا يستمر طويلاً، وهو الأمر الذي دفع الأمريكي ديف برونو إلى التفكير في تغيير نمط حياته تخلصاً من الفوضى الناجمة عن كثرة المقتنيات…

لكن المسؤولية لا تقع على القطاع الاقتصادي وحده، في محاولاته للتأثير على السلوك الاستهلاكي، فهناك أيضاً المقارنات الاجتماعية، فكثير من الناس لا يسأل نفسه عن مدى حاجته لهذا الشيء أو ذاك، بل يسأل إذا كان جاره يمتلك مثل هذه السيارة الفاخرة، وهو لا يقل عن هذا الجار من حيث المستوى الاجتماعي، فلماذا لا يقتني سيارة جديدة؟ ولعل أوضح الأمثلة على ذلك، هو إصرار الأطفال على امتلاك الماركات نفسها في الملابس والهواتف والأطعمة التي يمتلكها زملاؤهم في المدرسة.الأوربيون عموماً والألمان بصورة خاصة، شعروا بالخجل الشديد من أنفسهم، عندما وجدوا اللاجئين القادمين من سوريا وغيرها من مناطق الحروب والصراعات، وهم لا يملكون إلا الملابس التي يرتدونها، وانتشرت هذه الصورة في مختلف وسائل الإعلام. وعندها تساءل كثيرون، عما إذا كان مقبولاً من الناحية الأخلاقية أن يمتلك الإنسان عشرة معاطف، واللاجئ يكاد يتجمد من البرد، لأنه لا يملك المال لشراء معطف يحتاجه للتدفئة، وليس لإرضاء أي شعور بالسعادة، أو بدافع المقارنة مع أقرانه، كل ذلك أيقظ ضمائر كثيرين، ودفعهم إلى الخروج لاستقبال اللاجئين، واقتسام الملابس والمال معهم، وشعروا عندها بإحساس مختلف من السعادة، لا يقوم على الامتلاك بل على التخلي الطوعي عن الممتلكات.

الأعراض الجانبية للمقتنيات

إلى جانب ما يشعر به المستهلك من السعادة عند اقتناء السلعة الجديدة، التي زيَّنت له الدعاية أنها فرصة نادرة، فإن عملية الشراء ترتبط بكثير من التعقيدات في عالمنا المعاصر، ومن يقف أمام أنواع القهوة في السوبرماركت مثلاً، يجد ما لا يقل عن خمسين نوعاً، وعندها يحار: هل يشتري النوع الأرخص؟ هل يحرص على شراء ماركة شهيرة؟ هل يهتم بأن تحمل شعار (التجارة العادلة)، أي أن تكون مختلف مراحل إنتاجها، تحت رقابة تضمن حصول العاملين على أجر مناسب، وظروف عمل جيدة؟ هل يفضل النوع الذي لا يحتوى على الكافيين؟ هل يريد نوعاً بنكهة معينة؟ هل يريد منتجاً مصنوعاً في بلاده؟ وهل ينتبه إلى أن يكون الإنتاج قد راعى قضايا حماية البيئة؟ كل ذلك يقتضي قراءة العبارات المطبوعة بخط صغير للغاية، على الملصق الموضوع على الغلاف الخارجي لعبوَّة القهوة. فهل عند الإنسان الرغبة والوقت للقيام بكل ذلك من أجل سلعة واحدة؟

لا تقتصر المسألة على عملية الشراء وتعقيداتها، فما إن يمتلك الإنسان السلعة الجديدة، فإن عليه توفير المكان المناسب لها، حتى يستطيع العثور عليها بسهولة، كما ينبغي له ترتيب المقتنيات من آن لآخر، وإزالة الغبار عنها، وإذا علمنا أن متوسط ما يمتلكه كل شخص في بيته، يبلغ حوالي عشرة آلاف شيء، فإن عائلة مكونة من أب وأم وطفلين، تمتلك حوالي أربعين ألف شيء، بعضها موضوع تحت السرير، أو فوق خزانة الملابس، أو في القبو، أو في الصف الخلفي من رفّ الكتب، وهي الأمور التي لا نراها إلا عند الانتقال من منزل إلى آخر، وعندها يتبيَّن حجم الكارثة.

لا تقتصر المسألة على عملية الشراء وتعقيداتها، فما إن يمتلك الإنسان السلعة الجديدة، فإن عليه توفير المكان المناسب لها، حتى يستطيع العثور عليها بسهولة، كما ينبغي له ترتيب المقتنيات من آن لآخر، وإزالة الغبار عنها، وإذا علمنا أن متوسط ما يمتلكه كل شخص في بيته، يبلغ حوالي عشرة آلاف شيء، فإن عائلة مكونة من أب وأم وطفلين، تمتلك حوالي أربعين ألف شيء، بعضها موضوع تحت السرير، أو فوق خزانة الملابس، أو في القبو، أو في الصف الخلفي من رفّ الكتب، وهي الأمور التي لا نراها إلا عند الانتقال من منزل إلى آخر، وعندها يتبيَّن حجم الكارثة.

لذلك يحرص كثيرون على ترتيب مقتنياتهم مرة كل أسبوع على الأقل، حتى لا تحدث فوضى في منازلهم، وهو الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً، يقتطعونه من وقت فراغهم، ويأتي ذلك على حساب علاقاتهم الاجتماعية، ونشاطاتهم خارج المنزل. وإذا ما راعينا أن الإنسان يعمل ساعات إضافية في مكان عمله، للحصول على الأموال التي يستطيع بها اقتناء بيت كبير مثلاً، ثم يقضي وقتاً طويلاً في ترتيب الأشياء داخله، ثم تنظيف البيت، فإننا سنكتشف أنه لا يجد الوقت الكافي بعد ذلك للاستمتاع بهذا البيت.

إن الشعور بالسعادة عقب الشراء، هو إحساس قصير الأجل، ولا يستمر طويلاً، وهو الأمر الذي دفع الأمريكي ديف برونو إلى التفكير في تغيير نمط حياته، تخلصاً من الفوضى الناجمة عن كثرة المقتنيات، ولذلك قرر أن يتخلص من كل الزوائد، وأن تقتصر ممتلكاته من الأشياء على 100 شيء فقط، ويشاركه ملايين الناس في هذا الشعور، بأن الإنسان لم يعد هو من يمتلك الأشياء، بل أصبحت هذه الأشياء التي يقتنوها، هي التي تملي عليهم كيف يقضون حياتهم، في الشراء ثم الترتيب ثم التنظيف ثم البحث عما يريدونه من بين هذه الأكوام من المقتنيات، ويتضح ذلك من خلال الإقبال منقطع النظير على كتاب ديف برونو بعنوان (تحدِّي المائة شيء)، وغيره من الكتب التي تدعو الناس إلى التخلص مما لا تحتاج إليه.

وفوق كل ذلك، انتشر الوعي بأن السلوك الاستهلاكي المتزايد يؤدي إلى كارثة بيئية، ويزيد منه تردي الأوضاع على كوكب الأرض، وقد احتسب البروفيسور نيكو بيش، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة أولدنبورج الألمانية، المقدار المسموح به لكل فرد من ثاني أكسيد الكربون، ووجد أن تعداد البشرية الذي يفوق سبعة مليارات نسمة، يفرض ألا يزيد إنتاج الفرد عن طنين اثنين من هذا الغاز الضار، لكن الواقع غير ذلك تماماً، فمتوسط ما يتسبب فيه الفرد في ألمانيا يبلغ 11 طناً. والسبب الوحيد في عدم حدوث الكارثة البيئية، هو أن كثيرين من مواطني دول العالم الثالث لا يملكون من الرفاهية والاستهلاك، ما يؤدي إلى انبعاث هذه الكمية من الغازات، ويقول بيش بوضوح: «إن القضية تتعلق أيضاً بمبدأ العدالة، فما نستهلكه بما يفوق احتياجاتنا في الغرب، يعتمد في الحقيقة على سلب حقوق الآخرين الذين يعيشون في مكان آخر من الأرض».

حينما يصبح القليل أفضل

بعد كل هذه السيناريوهات الكئيبة، لا بد من التساؤل عن المخرج منها، هل يكون بالتخلي كلياً عن كل ما نملك؟ من المؤكد أن ذلك ليس هو الحل الصائب، لأنه سيؤدي إلى انهيار الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الصناعية. فالرفاهية والاستقرار يستندان إلى النمو الاقتصادي المستمر، علاوة على أن مبدأ (التخلي عن الأشياء)، يثير داخل الغربيين مشاعر سلبية، كما أنه ليس بالأمر السهل التحقيق، في ظل الدعاية المغرية، والإعلانات المبهرة، والعبارات المنمقة على لسان أشهر الممثلين العالميين، ولاعبي كرة القدم المحترفين، وملكات الجمال، وغيرهم الكثير. وقبل ذلك، فإن السنوات الطويلة التي استمعنا فيها إلى الدعاية المرتبطة بسعادة الشراء، تركت آثاراً عميقة داخلنا، تجعلنا نؤمن بشدة أن قرار التخلي عن السلع الاستهلاكية، سيؤدي إلى حرماننا من الشعور بالسعادة.

بعد كل هذه السيناريوهات الكئيبة، لا بد من التساؤل عن المخرج منها، هل يكون بالتخلي كلياً عن كل ما نملك؟ من المؤكد أن ذلك ليس هو الحل الصائب، لأنه سيؤدي إلى انهيار الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الصناعية. فالرفاهية والاستقرار يستندان إلى النمو الاقتصادي المستمر، علاوة على أن مبدأ (التخلي عن الأشياء)، يثير داخل الغربيين مشاعر سلبية، كما أنه ليس بالأمر السهل التحقيق، في ظل الدعاية المغرية، والإعلانات المبهرة، والعبارات المنمقة على لسان أشهر الممثلين العالميين، ولاعبي كرة القدم المحترفين، وملكات الجمال، وغيرهم الكثير. وقبل ذلك، فإن السنوات الطويلة التي استمعنا فيها إلى الدعاية المرتبطة بسعادة الشراء، تركت آثاراً عميقة داخلنا، تجعلنا نؤمن بشدة أن قرار التخلي عن السلع الاستهلاكية، سيؤدي إلى حرماننا من الشعور بالسعادة.

ما لا يدركه كثيرون أن التخلي عن الأشياء لا يعني بالضرورة أن يعيش الإنسان عيشة الناسكين الذين يديرون ظهورهم للدنيا، ويعيشون زاهدين في كل رونقها، بل على العكس من ذلك. فإن التخلي الواعي عن الأشياء، يزيد القدرة على الاستمتاع بها، وقد أجرى عالِما النفس إليزابيث دون وجوردي كويدباخ تجربة على مجموعتين من الأشخاص، حصلت الأولى طوال أسبوع على كل ما أرادته من قطع الشكولاتة، ومنعت المجموعة الثانية من الشكولاتة تماماً هذا الأسبوع، ثم حصلت المجموعتان بعد مرور الأسبوع على قطعة شكولاتة، وجرى قياس رد الفعل على مركز الاستمتاع في المخ، وكان الفرق كبيراً عند المجموعة التي تناولتها بعد أسبوع من الحرمان منها، على عكس المجموعة الأخرى التي أصبحت تشعر بالملل والسأم منها. فمهما كان الشيء مثار تقدير وإعجاب، فإن كثرته تؤدي إلى فقدان تأثيره على النفس.

البحث عن السعادة

صحيح أن النقود لا تصنع السعادة، لكن نقص النقود يؤدي بالتأكيد إلى التعاسة. السؤال المهم يدور حول العلاقة بين الدخل المادي، وما يتيح من إمكانيات للشراء والاقتناء من جانب، وبين الشعور الشخصي بالسعادة، من جانب آخر. فقد طرح عالِم الاقتصاد الأمريكي ريتشارد إيسترلين في عام 1974م السؤال التالي: هل الشعور الفردي بالسعادة ينمو بصورة مطردة تبعاً لزيادة الدخل؟ وتوصل في أبحاثه إلى أن هذا الشعور بالسعادة يزيد إلى أن يصل الدخل إلى حدٍّ معيَّن، فإذا تجاوز هذا الحد، بقي الشعور بالسعادة ثابتاً تقريباً. وهو الأمر الذي يعني أن الظاهرة التي حدثت مع الأشخاص الذين حصلوا على الشكولاتة بصورة مكثفة، تتكرَّر حين تصل الإمكانات المتاحة لاقتناء السلع الاستهلاكية إلى حد معيَّن.

الدول التي لا توجد فيها فروقات كبيرة في الدخل بين المواطنين يكون الشعور بالسعادة أكبر بكثير من الدول التي يعاني سكانها من هوَّة كبيرة في الدخل المادي…

وفي دراسات تالية اعتمدت على هذه الدراسة، تبيَّن أن هناك عاملاً آخر حول الشعور بالسعادة يتعلق بالمقارنة الاجتماعية. ففي الدول التي لا توجد فيها فروقات كبيرة في الدخل بين المواطنين، يكون الشعور بالسعادة، أكبر بكثير من الدول التي يعاني سكانها من هوة كبيرة في الدخل المادي.

وفي إطار البحث عن حل لمعضلة السلوك الاستهلاكي، يتذكر الغربيون ما قاله المهاتما غاندي، وهو: «إن الإنسان يصبح غنياً بالأشياء التي لا يشتهيها»، كما يجدون في الأديان ما يدعوهم لعدم التمسك بالمقتنيات الدنيوية. ومهما كان الدافع، فإن الأمر يتعلَّق باسترداد الإنسان لاستقلاليته ولسيادته على نفسه، والتحرر من قيود السلوك الاستهلاكي، ولا يَعُدون التخلي عن الأشياء هدفاً في حدِّ ذاته، بل هو وسيلة لإدراك المعنى العميق للحياة، والاستمتاع بكل لحظة فيها، بعيداً عن الماديات. فحين يظن المرء أنها اللحظات الأخيرة له قبل الموت، عندها لن تغره السلع الاستهلاكية مهما ارتفع ثمنها.

إن الحياة البسيطة تسهم في رؤية حقيقة العالم، وإدراك القيمة الفعلية للأشياء غير المادية. وبداية الطريق للتخلص من السلوك الاستهلاكي، هي أن يتساءل الإنسان قبل أن يمد يده لشراء سلعة، عما إذا كان في حاجة فعلية إليها، أم أن هناك إنساناً في الركن الآخر من العالم أولى بهذه النقود، ليشتري بها ضروريات الحياة، وليس بدافع التباهي بها أمام أقرانه. لقد تعلَّم الأوروبيون الدرس من اللاجئين، فهل يُعمَّم على كافة أنحاء العالم؟

*كتبت سوزانا فوس، من برلين، هذا المقال بتكليف خاص من «القافلة»