تستند آداب المائدة على مشاطرة النعمة وتقاسم البركة، و“بارك الله في طعامٍ تزاحمت عليه الأيدي”. لكنّ لكل قاعدة استثناءً. والاستثناء يتمثل في مهنة “الذوّاق”، الـذي كان يتذوق الطعام وحده، قبل الآخريــن ومن دون مشاطرتهم إياه. وهو لم يكن يفعل ذلك عن أنانية أو نزعة فردية، فهذه كانت مهنته ومهمته القديمة، طوعاً أو قسراً. إذ كان الذوّاق مجرد مشروع ضحية، يجازف في كل مرة بتذوق طعام سيده أو عاهله للتأكد من سلامته وخلوّه من السم. أما اليوم، فقد تغيرت الغاية من هذه المهنة.. تغيرت كثيراً.

قديماً، حيكت كثيراً دسائس ضد الأباطرة والملوك والسلاطين والولاة وأصحاب الشأن والسلطة والجاه. وكانت الدسائس تُحاك على الأغلب من أقرب المقربين، كالوزراء والمستشارين والمعاونين وقادة الجيوش، وربما من زوجة تسعى إلى تولية ابنها بدل بعلها، فتسممه، أو تسمم ابنه البكر، الذي رزق به من زوجة أخرى، وأحياناً من العاهل نفسه ضد نجله أو أخيه الذي يساوره الشك في ولائه، أو يخشى سطوته وشعبيته، أو العكس: يسمم الابن أباه أو أخاه لكي يستحوذ العرش.

ومنذ أقدم العصور، شكّل الاغتيال بالتسميم الوسيلة المفضَّلة للمتآمرين. ومن ذلك بزغت الحاجة عند الأقوياء والأثرياء إلى تسخير مَن “ينوب” عنهم، فيقضم طعامهم قبلهم وكأنه يمارس لعبة “الروليت الروسية” التي تنطوي على احتمال من ستة احتمالات في قتل اللاعب.

الرومان سبَّاقون

كانت للإمبراطورية الرومانية منزلة السبق والصدارة، وأيضاً حصة الأسد في الاغتيالات بالتسميم. وقد ورد ذكر طريقة الاغتيال هذه للمرّة الأولى في عام 331 قبل الميلاد. ولم تقتصر تلك الممارسة عندهم على مقام قيصر عاتٍ أو سيناتور ثعلب أو قائد مقدام، إنما طالت أيضاً الطبقات كافة، لا سيما النبلاء والأرستقراطيين وكبار التجار. فمعظمهم لجأ، أو سعى، إلى التسميم للتخلص من خصوم سياسيين أو منافسين اقتصاديين. فهل يا تُرى جاءت مفردة “دسيسة” وجمعها “دسائس” من فعل “دسّ، يدسّ” (السُّم)؟ على كل حال، من وسيلة القتل هذه، ظهرت مهنة الذوّاق، أو سُخرتُه عنوة في غياب ترياق مضاد.

وعلى ذكر الترياق، الذي أدّى اكتشاف أنواع عدة منه تدريجياً إلى اضمحلال مهنة الذوّاق لانتفاء الحاجة، يؤكد المؤرخون الأوروبيون أن الخيميائيين في أوروبا خلال القرون الوسطى، وتزامناً مع العلماء العرب، عكفوا على دراسة مضادات السموم، فحضّروا كثيراً منها. كما ذكروا أن العرب استنبطوا ضرباً من الزرنيخ لا طعم له ولا رائحة ولا يسبب إحساساً بالألم، فبات عصيّ الكشف. إلا بعد فوات الأوان. وفي الحقبة نفسها، شاعت في ربوع آسيا البعيدة أيضاً عادة الاغتيال بالتسميم. وطبعاً، بما أن الحاجة أم الاختراع و”الاستطواع”، ظهرت هناك أيضاً وظيفة الذوّاق، قسراً أو طوعاً.

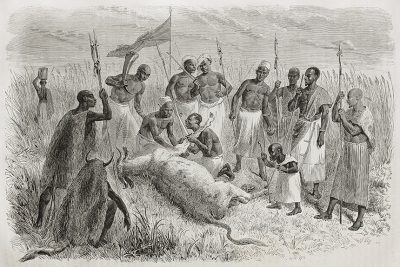

لكن، تجدر الإشارة إلى أن أول استخدام للسموم ظهر في عصور سحيقة القدم، لا للاغتيال بل للصيد والقضاء على الكواسر. ولا تزال أقوام بدائية تستعين بسُمّ الـ”كورار” تضعه على رؤوس سهام الصيد لغاية قنص الطرائد. ولا تزال هذه الممارسة قائمة في بعض مناطق إفريقيا وأوقيانيا، وآسيا وبشكل في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، حيث يستخرج ذلك المُركب شديد السُّمية من نبتات تنمو هناك.

للذوّاق صفتان

ما تقدَّم لا يتناول سوى ما يتعلق بالذوّاق “السياسي”، ذلك “الفدائي” الذي كان، وربما لا يزال، “يجود بالنفس” من أجل سيده، خانعاً لمصيره ومدركاً لمخاطر مقامه وعلى بينة من أنه قد يقضي نحبه في أي فطور أو غداء أو عشاء. اليوم وقد تلاشى ذلك “المنصب” غير الرفيع، بعدما أنهت تقنيات الكشف المعاصرة ضرورة إذاقة المأكل والمشرب إلى ضحية محتملة قبل تناولهما، عاد الذوّاق من جديد لكي يتبوأ مكانة رفيعة فعلاً في بعض قطاعات الصناعة والتسويق والإعلام. فمَن ملك حاسة ذوق مرهفة بات يوظفها كمستشار ذوق، تؤهله موهبته للمصادقة على مأكولات ومشروبات قبل طرحها في الأسواق. وبات “يبيع” ملَكته الطبيعية بأغلى الأجور، وتتلاقفه شركات صناعات الأغذية. وبذلك يشبه نوعاً ما ذلك الذي لديه حاسة شم خارقة للعادة، ويُدعى “أنف” عند الفرنسيين، تنهال عليه عروض العمل من مصنعي العطور والروائح والنكهات.

وفي كل الأحوال، يجمع الذوّاق الصفتين كلتيهما: حاسة ذوق حادة وحاسة شم مرهفة. فالرائحة جزء لا يتجزأ من المذاق. نكهة الشواء مثلاً، أو أي طعام، أساسية في تركيب مذاقه النهائي في الدماغ. والعالم الهولندي هندريك زڤاردميكر (1857-1930م)، مخترع جهاز “قياس الروائح” (بالإنجليزية olfactometer)، حصَرَ تسعة “مذاقات شمِّية”، وأكد أن الخلطات المختلفة فيما بينها تولد عدداً هائلاً من إحساسات الطعم النهائي مثلما “يتصوره” الدماغ. وتتميز أدمغة الذوّاقين بخاصية استثنائية تتيح التمييز بين عدد كبير من المذاقات من خلال تحليل ما تتلقاه من معلومات مركبة، تشكل كل منها ما يشبه بطاقة تعريفية معقَّدة عن المذاق والنكهة في آن.

أدق من أدق التقنيات

تغلغلت مهنة الذوّاق المعاصر غير “السياسي” في اللاوعي الجمعي على أنها مهمة نبيلة، تسخَّر لخدمة الخلق من أجل إيجاد أطيب الأطعمة والمشروبات وبأطيب الروائح والنكهات. وطبعاً، فطن مصممو الإعلانات إلى أهمية التشديد على أهمية ما يتركه الذوّاق من انطباع إيجابي في مخيلة المستهلك، فأكثروا من الإعلانات التلفزيونية التي تظهر هذا الجانب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى مسوقي أطعمة الحيوانات الأليفة استغلوا ذلك العامل النفسي. فعلى سبيل المثال قبل سنوات، ذاع على شاشات التلفزيون الفرنسية إعلان لماركة أغذية للقطط، يظهر فيه قِط يتذوق علبة من تلك الماركة، فيبدي ارتياحه، ثم يختم العلبة بمخلبه وكأنه يصادق على المحتوى، ويظهر شعار وصوت يقولان “ماركتنا معروفة ومجربة من القطط نفسها”. استُلهمت هذه الفكرة من مهنة الذوّاق، ولقي ذلك الإعلان استحساناً كبيراً لطرافته وتميزه. وقلده آخرون لاحقاً لما تنطوي عليه في المخيلة الجمعية فكرة أن الذوّاق خبير في الطعم والمذاق، بالتالي يُعوَّل على رأيه وفطنته. فالإعلان من دون شك غير موجّه إلى القطط في حد ذاتها، إنما لأصحابها، الذين يزرع في مخيلتهم غير الواعية أكذوبة أن تلك المنتجات لقيت مصادقة “رسمية” من.. القطط!

لكن عمل ذوّاقة هذه الأيام لا يقتصر على إعلانات أغذية الحيوانات الأليفة، ولا على تذوق الأغذية البشرية المصنّعة أو المحوّلة الجديدة قبل طرحها في الأسواق. فالذوّاق في الحياة الحقيقية، وهو لا يظهر في الإعلانات، يستمر بعد التذوق الأولي في فحص المنتجات دورياً، وربما يومياً، للتأكد من ثبات مواصفاتها وترسخ طعمها. وسر رواج هذه المهنة المُجزية، بالتالي المكلفة من منظور أرباب العمل، يكمن في حقيقة علمية وفيزيولوجية يدركها الصناعيون تماماً، وهي أن أجهزة التحليل المخبرية، مهما بلغت من تطور ودقة واعتمدت على أحدث التقنيات، لا يمكنها مضاهاة دقة حواس الإنسان. لذا، تستنجد شركات تعليب الطعام بأشخاص يمتلكون حلمات ذوقية وحاسة شمية بالغة الحساسية، فتوظفهم كـ “حراس” للذوق والرائحة. أما لماذا يتقاضون رواتب معتبرة، تفوق معاشات الأطباء والمهندسين، فببساطة لأن هذه شريعة العرض والطلب: الندرة تفضي إلى الغلاء. ونادرون هم هؤلاء الذين يحظون بكلتي النعمتين معاً: ذوق وشمّ يتجاوزان في حساسيتهما المستويات العادية.

كان الذواق فدائياً يجود بالنفس من أجل سيده، وقد يقضي نحبه في أي وليمة، أما اليوم فبات مستشاراً يبيع ملكته الطبيعية بأغلى الأجور.

والأغذية ليست “عدة عمل” الذوّاق الوحيدة. إذ بات هناك ذوّاقة للمشروبات أيضاً، لا سيما الماء، لشدة ما يستدعي تسويقه التزام صارم بمعايير بالغة الدقة وعالية الأهمية للصحة العامة. فمثلما هي الحال للأغذية، يتقيد مهنيو تذوق الماء بمواصفات دقيقة، محدَّدة بشكل رسمي. ففي فرنسا، على سبيل المثال، أصدرت مؤسسة المواصفات النوعية “أفنور” مجموعة شروط ومواصفات يجب أن تلتزم بها تركيبة الأنواع المختلفة من مياه الشرب، سواء الموزعة عبر شبكة الماء أو تلك المعبأة في زجاجات أو أي أوعية أخرى. ومثلما أسلفنا، لا يمكن لأي جهاز كشف أو تحليل أن يضاهي دقة حاستي الذوق والشم البشريتين. وعليه، ومن أجل الالتزام بالمعايير المطلوبة رسمياً وتفادي أي “حادث” مؤسف قد يطرأ جرَّاء عدم صلاحية الماء، وأيضاً لدوافع تجارية تتعلق بالحفاظ على السمعة وولاء الزبائن، تحرص شركات توزيع الماء على تعيين ذوّاقين متخصصين في الماء حصراً، يفطنون حالاً إلى وجود أي شائبة غير مرغوب فيها أو أي زيادة، مهما كانت طفيفة، تتعدَّى الحدود المسموحة لأحد المعادن أو المركبات المتعدِّدة الذائبة في مياه الشرب قاطبة.

الذوّاق في عصر الإنترنت

أدى شيوع شبكة الإنترنت الدولية إلى شحذ مخيّلات رجال أعمال مغامرين شباب، جربوا حظوظهم في ميادين الحياة كافـة، منهم من وُفِّق ومنهم من أخفق. ولم “تسلم” مهنة الذوّاق من استنباط شيء مناسب لها في هذا السياق، يلعـب فيه الإنترنـت دوراً مهماً. فبادر شبـاب كنديـون من إقليم كيبيـك في عام 2017م إلى إطلاق تجربة رائدة: إتاحة ممارسة التذوق لعدد كبير من الناس تحت شعار “تذوق في بيتك”.

فمن جهة، تتعامل تلك الشركة الناشئة مع نحو 30 ماركة من أنواع الأغذية المصنّعة والمحوّلة، ومن جهة أخرى، تتواصل مع بضع مئات من “الذوّاقين” المتطوعين، لا يبارحون منازلهم لأداء تلك المهمة. إذ يقوم عملهم على تسلم عينات من أي منتج غذائي جديد تزمع إطلاقَه إحدى الشركات الثلاثين المتعاقدة. فيعكفون على تذوقه قبل طرحه في الأسواق، مع تلقي نماذج مسبقة مجانية، شرط إبداء رأيهم في المنتج عبر الإنترنت وفق معايير محدَّدة. وهكذا، يضطلعون جماعياً بمهمة “تغذية” قاعدة بيانات الشركة حاملة شعار “تذوق في بيتك”. فتعمد هذه إلى تحليل ميسورية تسويق المنتج وفق ما تتسلمه من معطيات، ثم تحيل الاستنتاجات بدورها إلى الشركة المعنية، صاحبة المنتج الغذائي الخاضع للتجربة، ما يتيح لهذه الأخيرة تحجيم احتمالات إطلاق منتج فاشل لا يروق للمستهلك العادي، وفي الوقت نفسه دفع تكاليف أقل من تجشم دفع أتعاب باهظة لذوي الحلمات الذوقية والمجسّات الأنفية الحساسة. وفي ضوء نجاح الفكرة في كندا، قررت الشركة المذكورة تصديرها إلى أوروبا، بدءاً من بلجيكا قبل نهاية العام الحالي 2019م، والتخطيط للتوسع إلى باقي بلدان أوروبا، ولاحقاً ربما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلدان آسيا. وحتى قبل إنجاز مشاريع التوسع، تطال الفكرة بصورة غير مباشرة، 70 بلداً في العالم، تصدِّر إليها الشركات الثلاثون المتعاقدة منتجاتها الغذائية.

وفي كواليس التلفزيون أيضاً

وباتت استوديوهات التلفزيون هي أيضاً، أحد ميادين تألق الذوّاقين. فقد كثرت برامج الطبخ على الفضائيات، بل وتخصصت بعض القنوات التلفزيونية بهذا الضرب من البرامج حصراً. كما يزداد يوماً إثر يوم تنظيم مسابقات طبخ لأفضل أكلة أو صنع أطيب حلوى، وما إلى ذلك .. فتظهر لجنة تحكيم تدلي بدلوها وتهب الجوائز لمن أجاد تركيبته شكلاً ومذاقاً ونكهة. لكن مَن لا نراهم على الشاشة في مثل تلك المسابقات هم الذوّاقون. فهؤلاء هم من يقوِّم ابتكارات المتسابقين قبل إحالتها إلى لجان التحكيم المؤلفة عادة من مشاهير الطهاة. وفي البداية، وقبل الوصول إلى النهائيات بكثير، يتسنم الذوّاقون أيضاً مهمة اختيار المرشحين للتسابق من خلال تجربة ما يعرضونه من طبخات تخيلوها. فأحياناً، يتقدَّم متسابقون بابتكارات غير مستساغة البتة وربما مثيرة للنفور، فيجرى استبعادهم من الأساس من قبل ذوّاق البرنامج الخفي. ثم يستمر هذا ببالغ التكتم، في متابعة مذاق كل ما ينجزه أي من المتسابقين لإبداء رأيه قبل إحالة الطبخة المتبارية إلى لجنة التحكيم.

هكذا نرى أن الذوّاق الذي كان في الأزمنة الغابرة (ولغاية عقود وسنوات خلت، وربما لليوم) مجرد ضحية مفترضة لسيد مصاب بداء الارتياب، يتبوأ مكانة مهمة ومنزلة عالية. ومن عبدٍ لسيد ما، صار وراء الكواليس سيداً على العباد من المستهلكين.

اترك تعليقاً