للعلم أو للعمل، للاستجمام أو للاستكشاف، أطوعياً كان أم قسرياً، فقد شاع السفر في عصرنا أكثر من أي وقت مضى، حتى بات فعلاً حاضراً في حياة أي إنسان، مهما تباطأ أو تقطًّع أو تسارع تكراره.

للعلم أو للعمل، للاستجمام أو للاستكشاف، أطوعياً كان أم قسرياً، فقد شاع السفر في عصرنا أكثر من أي وقت مضى، حتى بات فعلاً حاضراً في حياة أي إنسان، مهما تباطأ أو تقطًّع أو تسارع تكراره.

وعلى الرغم من شيوعه والتحولات الكثيرة التي طرأت عليه وسهَّلته، يبقى فعل السفر من أكثر أفعال الإنسان مهابة واستثارة للرهبة. يتطلَّب تدابير وترتيبات مسبقة، ويصحبه الترقب إن لم نقل الحذر، ليبقى لاحقاً في النفس كواحد من أكبر المؤثرات فيها وفي صياغة ذكرياتها.

إنه انتقال الإنسان من مكان إلى مكان آخر بعيد نسبياً عنه. ولكن هيهات أن تختصر هذه الكلمات ما ينطوي عليه السفر من نتائج. فهو رسام خرائط دول العالم، ومحرِّك اقتصادها وثقافاتها، وصانع معارفها...

في هذا الملف، يختصر عبود عطية أبرز التحولات التي طرأت على تاريخ فعل السفر الذي كان مهارة في عصور التجارة القديمة والمستكشفين، وصار أضخم صناعة عالمية دون منافس. وما بين هذا وذاك ألوان من السفر لا تُعد ولا تُحصى، ولم تترك قطاعاً من قطاعات الحياة الإنسانية إلا واقتحمته.

درجت العادة أن يتضمَّن ملف القافلة نبذة عن تاريخ الموضوع الذي يتناوله وتجلياته المختلفة في الآداب والفنون والثقافة الإنسانية بشكل عام. ولكن كيف لنا أن نطبِّق ذلك على موضوع بدأت فصوله الأولى قبل نحو مليون سنة، عندما خرج الإنسان القديم من إفريقيا لينتشر في أصقاع الأرض المختلفة، ولا يزال يتعاظم شأناً حتى يومنا هذا، وكل الدلائل تشير إلى أنه سيبقى يتطور بمختلف وسائله وغاياته أكثر من أي وقت مضى؟

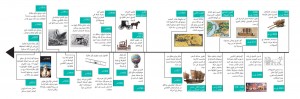

فالسفر فعل حاضر دائماً في تاريخ الإنسان. إنه القاعدة، وانعدامه هو الاستثناء. وتحت عنوان «السفر» العريض تنضوي غايات ودوافع ووسائل ونتائج لا عدَّ لها ولا حصر. فخلال بحثنا على شبكة الإنترنت عن تاريخ السفر، عثرنا على موقع يتضمَّن تعداداً لأبرز المحطات التاريخية في هذا الشأن، ويختصر كل تطور بسطر أو سطرين، والحصيلة 136 صفحة..! كما أن الأقوال المأثورة في السفر تشغل وحدها على موقع آخر نحو 40 صفحة!!

وعندما نضيف إلى فعل السفر ما ينطوي عليه من عناصر معنوية وإنسانية مثل ألم الفراق والحنين والخوف من المجهول ودهشة الاكتشاف، وما إلى ذلك، نجد في الآداب والفنون ما يمكنه أن يملأ قاعات أكبر المكتبات الوطنية. فما من روائي إلا وشغل السفر بعض فصول رواياته، وما من شاعر إلا وتناول السفر مرة على الأقل في قصائده، وما من مغنٍّ إلا وغنَّى عن السفر أو للمسافر…

من بين ما وقعنا عليه مما قيل في السفر، وأبلغه، بيتان من الشعر يُنسبان للإمام الشافعي، يقول فيهما:

«تغَرَّبْ عن الأوطان في طلب العُلى

وسافر ففي الأسفار خمسُ فوائدِ

تَفَرُّجُ همٍّ واكتسابُ معيشة وعلمٌ وآداب وصحبة ماجِد»

فماذا لو أخذنا هذه الفوائد الخمس المذكورة في البيت الثاني، عناوين لجولتنا على عالم السفر (بشيء من التحرر من ترتيبها الذي التزم به الشاعر لسلامة الوزن)؟

«اكتساب معيشة»

السفر الذي رسم صورة العالم

شكَّل السعي إلى كسب الرزق في أماكن بعيدة عن المواطن واحداً من أطول الدوافع إلى السفر عمراً. بدأ يوم راح الإنسان القديم (جداً) يفتِّش عن أماكن يتوافر فيها الغذاء والطرائد، وهو مستمر حتى يومنا هذا، وربما بزخم أكبر من أي وقت مضى.

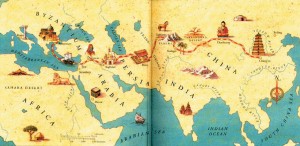

فاستناداً إلى التاريخ المدوَّن، كانت التجارة هي الدافع الأكبر إلى السفر في الحضارات القديمة. ولخدمة التجارة، تطورت علوم كثيرة خلال السعي إلى تطوير وسائل النقل والسفر، وتكدَّست المعارف والاكتشافات. وبدورها، راحت حركة التجَّار ترسم خريطة العالم.

فخلال الألفية الرابعة قبل الميلاد، على سبيل المثال، كانت الممالك السومرية في بلاد ما بين النهرين تستورد سلعاً (أهمها اللازورد) من بدخشان في أفغانستان، عبر ما كان يُعرف بطريق خراسان الكبير. ولخدمة قوافل التجار، نشأت على جنبات هذه الطريق محطات استراحة وتموين. وراحت هذه المحطات تكبر شيئاً فشيئاً حتى أصبحت مدناً وممالك مثل سوسة وجيان وسيالك وراحت تتحرر تدريجاً من الهيمنة السومرية لتشكِّل نواة ما عُرف بالإمبراطورية الفارسية.

بساط الريح

بساط الريح هو أجمل ما تفتَّق عنه الخيال في اختراع وسائل للسفر.ظهر أولاً في «ألف ليلة وليلة»، حيث تقول الحكاية إن الأمير حسين ابن سلطان الهند، سافر إلى بيسناغار حيث اشترى بساطاً سحرياً، يكفي المرء أن يجلس عليه ويتمنى الوصول إلى مكان بعيد، لينتقل فوراً. وبلمح البصر إلى ذلك المكان.ولكن في حكايات أخرى، فإن بساط الريح يطير بالمعنى الحرفي للكلمة. كما هو الحال في «قلائد الجواهر»، حيث يُروى أن شيخاً يُدعى عبدالقادر جيلاني عندما كان يمشي على صفحة الماء في نهر دجلة، ظهرت سجادة طائرة في السماء فوقه «كما لو كانت بساط سليمان».و«بساط سليمان» حسب حكاية أخرى، هو سجادة من الحرير الأخضر مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها 60 ميلاً، وكانت تنقل أكثر من 40 ألف شخص، يحميها من حرّ الشمس سرب من الطيور يطير فوقها!ويظهر بساط الريح الصغير نسبياً في الأدب الشعبي الروسي، حيث يُروى أن شخصاً يُدعى بابا ياغا أهدى شخصاً يُدعى إيفان المجنون بساط ريح ضمن مجموعة هدايا سحرية. ومثل هذا البساط الذي يطير بشخص أو بشخصين ويهبط فوق المدن والحقول والجبال، هو الذي ظهر في السينما في أفلام عديدة أشهرها «لص بغداد».

..وسندباد يختزل

تختزل حكايات سندباد البحري كثيراً من الصور التي رسمها الخيال الشعبي في العصر الوسيط عن متاعب السفر، وبلدان العالم المجهولة بالنسبة إليه.

اسمه يعني «أمير السند»، ومن المرجح أن شخصيته ظهرت بفعل المهارة في الإبحار التي عُرفت عن البحَّارة في نهر السند. واستناداً إلى حكاياته التي تتضمن سبع رحلات، وُلد سندباد في البصرة في عصر الخلافة العباسية، ومنها انطلق في أسفاره البحرية إلى سواحل إفريقيا الشرقية وجنوب آسيا، حيث يواجه كثيراً من الغرائب والمغامرات والمخاطر والمخلوقات العجيبة.. لتلخِّص مجتمعة الصورة العامة لما كان ينطوي عليه السفر آنذاك في وجدان العامة: حذر من المخاطر الكثيرة، وتوقع مفاجآت أكثر. إنها صورة العوالم الأخرى التي تحاكي خيالاً يرغب في التعرف إلى هذه العوالم، ويحذرها في الوقت نفسه.

وحكايات سندباد ليست من ضمن حكايات «ألف ليلة وليلة». ففي التراث العربي هي مستقلة، ولكنَّ المستشرقين في القرن التاسع عشر الذين ترجموا «ألف ليلة وليلة» إلى الإنجليزية والفرنسية، ضمُّوها إلى مجموعة حكايات شهرزاد..!

a

الهجرة.. السفر القسري

الهجرة هي السفر تحت ضغط عامل خارجي للإقامة في مكان آخر إما لمدة طويلة غير محددة وإما نهائياً. إنه السفر الذي لا يصحبه إلا الأحزان والمآسي، وبصيص أمل في العثور على حياة أفضل في مكان آخر.وتاريخ الهجرة كما حاضرها، مرتبط بالحروب والهزائم والأزمات المعيشية مثل المجاعات والكوارث الطبيعية. وعليه، يمكننا الجزم بأن ما من حضارة أو مجتمع إلا وعرف الهجرة والتهجير في وقت من الأوقات.من أضخم الهجرات في التاريخ الحديث هجرة الإيرلنديين إلى أمريكا خلال القرن التاسع عشر تحت ضغط الفقر بالدرجة الأولى، بحيث فاق عدد الإيرلنديين في مدينة نيويورك وحدها عام 1850م، عدد سكان مدينة دبلن. واليوم يوجد في أمريكا نحو 56.7 مليون شخص من أصل إيرلندي، في حين أن عدد سكان إيرلندا لا يتجاوز 4.6 مليون!الأمر نفسه تقريباً ينطبق على اللبنانيين الذين يوجد منهم في المهاجر اليوم نحو 11 مليون شخص (1.2 مليون لا يزالون يحملون جنسيتهم الأصلية)، مقابل نحو 4.5 مليون من الباقين في وطنهم.أما أعنف حركات التهجير التي شهدها القرن العشرون على الإطلاق، فهي تلك التي شهدتها أوروبا غداة توقيع اتفاقية بودابست عام 1945م، في نهاية الحرب العالمية الثانية، ونقلت نحو 20 مليون أوروبي من مكان إلى آخر، وكانت «مصيبة» الألمان هي الأكبر، إذ طُرد نحو 16.5 مليون ألماني من أوروبا الشرقية باتجاه الغرب.

وفي عام 1947م عند انفصال باكستان عن الهند، رحل 10 ملايين شخص عن مواطنهم الأصلية. المسلمون من الهند إلى باكستان، والهندوس والسيخ من باكستان إلى الهند. وبلغ عدد الذين قضوا نحبهم على الطرقات في ذلك العام نحو مليون شخص.

وبعد ذلك بعام واحد، جاء دور التهجير الذي نعرفه جميعاً وما زلنا نعايش ذيوله: تهجير الفلسطينيين من بلادهم. ومن قصيدة طويلة كتبها الشاعر محمود درويش بعنوان «يوميات جرح فلسطيني» ومؤلفة من 24 مقطعاً، طغى مقطع واحد بشهرته على كل ما عداه، ويقول:

«آه يا جرحي المكابر

وطني ليس حقيبة

وأنا لست مسافر

إنني العاشق والأرض حبيبة».

«التمدن».. هجرة الريف

أما أضخم الهجرات في العصر الحديث التي لم يسلم منها بلد في العالم، فهي هجرة الأرياف بحثاً عن حياة أفضل في المدن.

بدأ هذا النوع من السفر في بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر، بفعل الثورة الصناعية. وانتشرت هذه الظاهرة لاحقاً في أوروبا ومن ثم في العالم بأسره، حتى باتت عنوان مشكلة ديموغرافية تسعى دول العالم جاهدة إلى مكافحتها دون أن يُتوقع لها نجاح ملحوظ. إذ تشير الدراسات إلى أنه بحلول منتصف القرن الحالي سيكون نصف سكان الأرض متجمعين في المدن.. المدن التي بعدما وعدت الريفيين بالعمل في المصانع، وعدتهم بالعلم والخدمات والحياة المرفهة مقابل مواطنهم الأصلية التي لم يطرأ على وعودها تغيير كبير.

ولاحقاً، وعلى سبيل المثال أيضاً، هناك عشرات المدن القاريَّة مثل حلب وسمرقند التي ما كانت لتقوم، أو لبقيت قرى وهجرات صغيرة، لولا حركة المسافرين على ما يُعرف باسم طريق الحرير. وهو كما نعرف شبكة طرق معقَّدة (برية أولاً، ثم بحرية) تصب في طريقين رئيسين أحدهما شمالي والآخر جنوبي، يصلان الشواطئ الشرقية للصين بأنطاكية والإسكندرية على ساحل المتوسط. وقد بدأ طريق الحرير هذا بالارتسام منذ القرن الثاني قبل الميلاد، بفعل التبادل التجاري ما بين الصين وأوروبا مروراً ببلاد الشام، وحيث كان الحرير الصيني السلعة الرئيسة في هذا التبادل.

«سر في بلاد الله والتمس الغِنى

ودع الجلوس مع العيال مخيِّما

لا خير في حُرٍّ يجالس حرة

ويبيع قرطيها إذا ما أعدما».

أبو شرحبيل الكندي

ومثل طريق الحرير، عرفت الجزيرة العربية طريق البخور الذي يعود في نشأته إلى ما قبل القرن الثامن قبل الميلاد. فقد كان هذا الطريق معبراً للتجارة الدولية يبدأ من سواحل اليمن على بحر العرب وينقسم إلى خطين: خط يتجه شمالاً عبر غرب الجزيرة العربية إلى البتراء ثم فلسطين فالبحر المتوسط، وخط يمتد إلى نجد ثم العراق فبلاد فارس. وعلى جنبات هذا الطريق قامت مدن، منها ما هو مسجَّل اليوم على لائحة مواقع التراث العالمي، مثل البليد، خور روري، شصر (وبار) في عُمان وغيرها.

ظلت التجارة المحرِّك الأول للسفر حتى القرن الخامس عشر، عندما أدَّى وصول الأوروبيين إلى أمريكا إلى اكتشاف مورد رزق لا يقل شأناً عن التجارة: الموارد الطبيعية ولوجستياتها الكثيرة. فظهر عصر السفر بهدف الاستيطان، وبدأ ملايين الأوروبيين (وبدرجة أقل الآسيويين) بالتوجه إلى القارة الجديدة. ففي ولاية كاليفورنيا مثلاً، لم يكن هناك أكثر من جيل واحد بين وصول أول مستوطن ودفع أول إيجار. وفي حالة كاليفورنيا، حيث إننا بصدد الحديث عنها، نعرف جميعاً التدفق البشري عليها من كل أصقاع الأرض غداة الإعلان عن اكتشاف الذهب فيها. الأمر نفسه ينطبق على جنوب إفريقيا في القرن التاسع عشر حين اكتشف الذهب والماس فيها.

وإن كان لنا أن نضرب مثلاً عن مسافر من تلك الحقبة سعى إلى كسب معيشته فنال العُلا، فمن جنوب إفريقيا يأتي هذا المثل. إذ من بين الملايين الذين تدفقوا عليها كان هناك شاب بريطاني في السابعة عشرة من عمره، يُدعى سيسيل رودس، سافر إليها للعمل في زراعة القطن، فعمل لبعض الوقت بائع عصير لعمال المناجم، ومن ثم راح يشتري تباعاً حصصاً صغيرة في المناجم، حتى سيطر على كل مناجم الماس في مقاطعة كمبرلي، وأسس عملاق احتكار الماس في العالم «دي بيرز». وأكثر من ذلك، نسَّق جهوده مع الحكومة في لندن عام 1894م لضم أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 1,143 مليون كيلومتر مربع إلى الأراضي البريطانية لإنشاء دولة جديدة أطلق اسمه عليها: روديسيا، التي هي اليوم زيمبابوي.

وفي النصف الأول من القرن العشرين شكَّلت أمريكا وإفريقيا أكبر وجهتين في العالم للمسافرين بهدف كسب العيش. أما بدءاً من النصف الثاني، فقد أصبحت دول الخليج العربي الوجهة الأكبر والأشهر في هذا المجال، حتى باتت مقصد بعض مواطني الدول التي كانت تستقبل تاريخياً المسافرين بحثاً عن كسب العيش.

«العالم كتاب، ومَنْ لا يسافر كمَنْ لا يقرأ غير صفحة واحدة».

سانت أوغسطين

تعزز السفر لاكتساب المعيشة في عصرنا بفعل تطور وسائل السفر التي سهَّلته كثيراً، فلم يعد يقتصر على السفر لفترات طويلة أو على الهجرة الدائمة، بل صار يتضمن أيضاً أسفاراً قصيرة قد لا تتجاوز اليوم أو اليومين لإنجاز بعض الأعمال. أما التطور الأكبر الذي تحالفت على تحقيقه وسائل السفر الحديثة مع السياسات الحكومية، فهو تضاؤل الهجرة الدائمة مقابل تعاظم السفر لفترة محددة. فأمريكا التي شرَّعت أبوابها قديماً أمام المهاجرين، صارت تضع شروطاً صعبة لاستقبال أي مسافر يسعى إلى العمل. وفي دول الخليج كما نعرف، لا إقامات دائمة للوافدين، والمسافر إليها لا بد له وأن يعود إلى بلاده يوماً.

«وعلم وآداب»

الفترات الذهبية في السفر المعرفي

يمكننا أن ننطلق في الحديث عن السفر طلباً للعلم من آخر فصوله الكبرى، مما يجري حولنا اليوم. ففي العام الدراسي الأخير، كان هناك 12,915 طالباً سعودياً يتابعون دروساً جامعية في مختلف التخصصات في 33 دولة من دول العالم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.. هذا البرنامج الذي انطلق قبل نحو سنوات عشر ولم يعرف العالم مثيلاً له في ضخامته وكثافته.

السفر طلباً للعلم ليس جديداً، عرفته كل الشعوب في فترات نهوضها الحضاري. ومما يُروى عن الدوافع التي حملت الإمام الشافعي على ذكر العلم في بيت الشعر الذي انطلقنا منه، هو أن كثيرين من معاصريه كانوا يسافرون من بغداد مثلاً إلى مكة المكرمة لمقابلة علمائها سعياً إلى التدقيق في صحة حديث نبوي شريف واحد. كما أن الأزهر الشريف كان منذ ألف عام وحتى اليوم يستقبل طلاب العلوم الدينية من كافة أصقاع العالم الإسلامي شرقاً وغرباً. ولكن ماذا عن العصور الذهبية للسفر طلباً للعلم، التي غيَّرت تاريخ العالم؟

عصر الرحَّالة والمكتشفين

والمقصود بـ «الرحَّالة» هم المسافرون الذين «امتهنوا» السفر بغية اكتشاف العوالم التي يجهلونها ودراستها. وكما هو حال أشياء وأمور كثيرة تعود في جذورها إلى الصين، فإن تاريخ الرحَّالة العظام بدأ في الصين أيضاً.

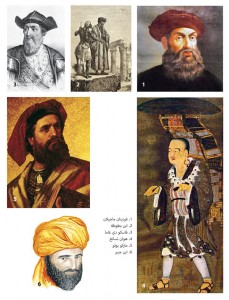

ففي القرن الميلادي السابع، وتحديداً في عام 629م، انطلق الصيني هوان تسانغ في رحلة إلى الهند، وعاد منها بعد 16 عاماً، محمَّلاً بكمية هائلة من المخطوطات في شتَّى المعارف والعلوم، وبصحبته أيضاً عدد من المترجمين، ليضع لاحقاً كتاباً ضخماً بعنوان «سجلات تسانغ العظيم للمناطق الغربية».

استمر الرحَّالة في تأدية دورهم الريادي العظيم في تعريف مجتمعاتهم بالعالم لنحو عشرة قرون من الزمن. ومن هؤلاء الرواد في الحضارة العربية يمكننا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، أبو عبدالله محمد الإدريسي (1099 - 1166م) الرحالة الذي عاش في بلاط ملك صقلية ورسم أول خريطة للعالم المعروف آنذاك. وابن جبير (1145 - 1217م) الذي شملت رحلاته المنطلقة من غرناطة، دمشق وبغداد والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقاهرة والإسكندرية وصقلية. وأشهرهم على الإطلاق ابن بطوطة (1304 - 1377م) الذي خرج من طنجة قاصداً مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فاستمرت رحلته 27 عاماً، جال فيها على معظم أرجاء العالم الإسلامي وصولاً إلى الصين شرقاً وأواسط إفريقيا جنوباً، ووضع في نهايتها كتابه الخالد «تحفة النظار في غرائب الأمصار».

ومن أوروبا يمكننا أن نذكر من الروَّاد ماركو بولو (1254 - 1324م) التاجر والرحَّالة البندقي الذي لم يكن أول أوروبي يصل إلى الصين، ولكنه كان أول رحَّالة يضع كتاباً أوروبياً عن الصين وآسيا بعنوان «روائع العالم».

وثمة رحَّالة أوروبيون كثر كانوا أقرب إلى مستكشفي الطرق، فلم يتركوا أي آثار أدبية، ولكن اكتشافاتهم «العرضية» غيَّرت تاريخ المعارف والعالم. من هؤلاء فاسكو دي غاما البرتغالي (1460 - 1524م) الأول الذي وصل إلى الهند عبر الالتفاف حول إفريقيا. وفردينان ماجيلان البرتغالي أيضاً، الذي تمكَّن في رحلته (من 1519 إلى 1522م) من أن يكون أول شخص يدور حول العالم ويصل إلى الهند عن طريق الغرب، ناجحاً بذلك حيث فشل سلفه كريستوف كولومبوس (1451 - 1506م) الذي يبقى أشهر مستكشف في التاريخ؛ لأنه في سعيه إلى الوصول إلى الهند عن طريق الغرب، وصل في عام 1492م إلى أمريكا، وعاد منها إلى إسبانيا دون أن يعرف أولاً أين كان، ولا أنه اكتشف قارة جديدة.

عصر الاستشراق

الاستشراق بمعناه المطلق، أي اهتمام الغربيين بدراسة الشرق كان أمراً قائماً منذ عصر الإغريق. ولكنه لم يبلغ يوماً من الزخم والهوس ما بلغه في القرن التاسع عشر. فقد أدت حملة نابليون بونابرت على مصر وسوريا (1798 - 1801م) إلى إشعال رغبة الأوروبيين في التعرف إلى الشرق، بفعل أضخم عمل ثقافي أنجبته هذه الحملة، وكان بعنوان «وصف مصر».

«المسافر الجيد هو من دون خطة ثابتة».

لاوتسو

فقد اصطحب بونابرت معه في حملته 160 عالماً ومهندساً لدراسة مصر ووصفها. ولاحقاً عمل نحو 2000 فنان وفني بمن فيهم 400 حفَّار رسوم على إنجاز هذا العمل، الذي ظهر في طبعته الأولى في 23 مجلداً، منها 9 مجلدات للنصوص، و10 مجلدات للرسوم، ومجلد للتعليق على الرسوم، ومجلدان عملاقان للوحات حول «الآثار والدولة الحديثة»، ومجلد للخرائط.. وإلى ذلك، جاء تمكن عالم الآثار الفرنسي شامبليون من فك رموز اللغة الهيروغليفية ليصب الزيت على نار حماسة المثقفين الأوروبيين لزيارة الشرق واستكشافه. فبلغ عدد الكتَّاب والشعراء والفنانين الذين سافروا من أوروبا إلى البلاد العربية خلال القرن التاسع عشر ما يتراوح بين 40 و50 ألفاً، لغايات لا عدَّ لها ولا حصر. بعضهم كان يبحث عن مصادر جديدة للإلهام، مثل الشاعر لامارتين في زيارته إلى لبنان وسوريا، أو الرسام أوجين ديلاكروا في الجزائر، وبعضهم كان يرغب في تدوين ما لم يسبق تدوينه مثل الرسام الإنجليزي دايفيد روبرتس ولوحاته الحفرية عن آثار مصر وفلسطين ومعالمهما، وبعضهم لإشباع إعجابهم بالمختلف مثل الرسام الألماني لودفيغ رويتش، أو لاستكشاف حال أمر ما كالخيول العربية بالنسبة للايدي آن بلانت، أو دراسة العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية وتحقيق سبق كتابي في الغرب.. والنتيجة ظهور ثقافة جديدة تضم آلاف الأعمال الفنية والأدبية، قد تكون مثيرة للجدل على المستوى السياسي، ولكنها دون شك ردمت إلى حدٍّ كبير هوَّة الجهل الذي كان قائماً بين الشرق والغرب، والتي لم تستطع التجارة القديمة أن تردم إلا جزءاً يسيراً منها في إطار لا يخرج عن دائرة التجَّار.

وأن نكون قد توقفنا عند الاستشراق بمعناه المحدد هذا؛ لأننا معنيون به أكثر من غيره، فهذا لا يعني أن حركة العالم انحصرت آنذاك ما بين أوروبا والشرق. فالأدباء الروس مثلاً اكتشفوا أوروبا الغربية وتأثروا بثقافتها وأثَّروا فيها خلال القرن التاسع عشر أكثر من أي عصر آخر.. وفي حين أن بعض الرسامين الفرنسيين مثلاً قصدوا الشرق بحثاً عن مصادر للإلهام، سافر بعضهم غرباً، ومنهم على سبيل المثال غوغان الذي يدين بشهرته الكبيرة للوحاته التي أنجزها في جزر تاهيتي في المحيط الهادي.

عصر الدراسة الحديثة

وهو العصر الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، ولا يزال يتعاظم حتى يومنا هذا. فقد تزامن تطور وسائل المواصلات بحراً ثم جواً في العصر الحديث مع بدء إنشاء الصروح التعليمية الحديثة في العواصم ثم في المدن الثانية لاحقاً، بدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. الأمر الذي سهَّل السبل أمام طلاب العلم للسفر بهدف الدراسة في هذه الصروح التي كانت تفتقر إليها الأرياف في كل دول العالم، وحتى بعض عواصمها.

ودوافع الطلاب إلى السفر طلباً للعلم في معاهد وجامعات بعيدة قد تكون الرغبة بالتخصص في مجال علمي لا توفره المعاهد الوطنية، أو قد تكون لعامل اقتصادي لأن التعليم مجاني في تلك الجامعة (إحدى أقوى نقاط القوة في التعليم الجامعي في فرنسا مثلاً)، أو لشهرة هذه الجامعة وفرص العمل التي توفرها شهاداتها.. ولكن بدءاً من أواسط القرن العشرين، ظهر دافع إضافي يتعلَّق بجوهر المعرفة وبالعمق، ألا وهو إغناء المعارف بما يتجاوز المناهج الدراسية. وهكذا وجدنا آلافاً وربما ملايين الطلاب من مواطني الدول المتقدمة علمياً يسافرون إلى بلدان أخرى للدراسة الجامعية فيها. فالسفر والاحتكاك بثقافة مختلفة بات جزءاً حيوياً في عملية اكتساب المعارف.. تدل على ذلك بوضوح برامج تبادل الطلاب ما بين المدارس والجامعات على مختلف المستويات، وإدراج الرحلات ضمن البرامج المدرسية حيثما يسمح معدَّل الأحوال الاجتماعية للطلاب بذلك.

«تَفْريجُ هَمٍّ».. أضخم الصناعات العالمية

من المرجَّح أن «تفريج الهم» الذي تحدَّث عنه الإمام الشافعي كان يأتي عرضاً مع السفر لغايات أخرى. لأن السفر بهدف الترويح عن النفس أي ما نسميه «سياحة»، لم يكن معروفاً أو مألوفاً قبل القرن السابع عشر الميلادي. حتى إن كلمة «Tourist» الإنجليزية (وتعني السائح) لم تظهر إلا في عام 1772م، أما كلمة «Tourism» أي سياحة فلم تظهر إلا في عام 1811م.

في عام 1936م، حددت عصبة الأمم السائح على أنه «المسافر خارج الحدود لمدة لا تقل عن 24 ساعة». وعدَّلت خليفتها هيئة الأمم المتحدة هذا التحديد بتضمينه «إقامة لمدة لا تزيد على ستة أشهر». أما التحديد الأدبي والأصح للسائح فهو «المسافر إلى خارج بيئة سكنه وعمله، سواء أكان داخل الحدود أم يتعداها، ولمدة زمنية قصيرة نسبياً بهدف الترويح عن النفس، أو تثقيف نفسه، أو المشاركة في نشاطات محددة مثل المؤتمرات والمناسبات الرياضية وما شابه…».

ظهر المفهوم الحديث للسفر السياحي في أوروبا في أواسط القرن السابع عشر. فمنذ عام 1660م، بدأ أبناء الطبقات العليا بتنظيم رحلات سياحية ثقافية إلى ألمانيا وإيطاليا، وكان المشاركون في هذه الرحلات من كبار الأثرياء الراغبين في الاطلاع على الفنون في الدول الأخرى. حتى إن بعضهم كان يطيل رحلته لعدة أشهر تسمح له بأن يوصي الفنانين على لوحات معينة ليحملها معه عند عودته إلى بلاده. واستمر هذا النمط من السياحة على المنوال نفسه حتى أربعينيات القرن التاسع عشر، التي شهدت الرحلات المنتظمة الأولى للقطارات، وأيضاً ظهور عرَّاب السفر السياحي الحديث والمنتظم: توماس كوك.

بدأ توماس كوك عمله في عام 1841م، بتنظيم رحلة صغيرة لنحو 540 شخصاً ولمدة يوم واحد داخل بريطانيا. وبعد ذلك بعشر سنوات، كان يتباهى بنجاحه في تدبير الرحلات المنتظمة لأكثر من 150 ألف شخص زاروا المعرض الكبير في لندن.

كان كوك يشتري حزماً من بطاقات السفر على القطارات بأسعار مخفضة، ويبيعها بهامش ربح محدود. ويُروى أنه كان يمتلك فندقاً ومطعماً في المبنى الذي يضم مكتبه، ولخدمة الفندق والمطعم ابتكر الكوبونات التي تُباع سلفاً للإقامة والطعام.

في عام 1872م، أسس كوك شراكة مع ابنه لإنشاء وكالة سفر باسم «توماس كوك وابنه». وبدأت الشركة في العقد نفسه بنقل المسافرين والبريد من بريطانيا إلى مصر. وبحلول العقد التالي، كانت الشركة قد أسست فروعاً لها في مختلف أرجاء العالم، وفي عام 1890م، باعت 3.25 مليون تذكرة سفر. وتمكن كوك في عام 1898م، من تنظيم رحلة الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني إلى فلسطين، قبل سنة واحدة على وفاته، تاركاً لورثته إمبراطورية من وكالات السفر وخدماته.

عرفت صناعة السياحة كبوات متفاوتة المقاييس، أكبرها كان خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين، وآخرها كان إبان الأزمة الاقتصادية الأخيرة في العام 2009م. ولكنها كانت تتضخم وتنمو باستمرار. ففي عام 2012م، أعلنت منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح في العالم تخطَّى للمرة الأولى المليار سائح، وبلغ ما أنفقه هؤلاء على أسفارهم 1.03 تريليون دولار، وأن الصين أصبحت أكبر منفق على السياحة بمبلغ وصل إلى 102 مليار دولار متجاوزة بذلك ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أهمية السياحة قد تحددت بنص واضح فيما يُعرف باسم «إعلان مانيلا حول السياحة العالمية 1980»، جاء فيه أنها «نشاط أساسي لحياة الشعوب بسبب تأثيراتها المباشرة على القطاعات الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية ضمن المجتمعات، وعلى علاقاتها الدولية ببعضها».

وليس حجم هذه الصناعة وحده الذي نما في العقود الأخيرة، إنما أيضاً علومها. فتشعب مفهوم السياحة إلى عدة فروع وأنماط، لكل منها مريدوه ومواسمه ووكالات سفر متخصصة فيه.

فإضافة إلى السياحة الثقافية التي كانت هي أصل السياحة، ولا تزال تمثل الحيِّز الأكبر منها عالمياً، بات هناك ما يُعرف بالسياحة البيئية أو الطبيعية، حيث الطبيعة بعناصرها الجغرافية والنباتية والحيوانية هي الجاذب الأول، وسياحة الاستجمام، الهادفة إلى إراحة النفس والجسم من عناء العمل ورتابة الحياة اليومية، وتتركز وجهاتها في المنتجعات التي توفر الخدمات المريحة في موقع جميل، والسياحة الرياضية لمواكبة النشاطات الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية وبطولة العالم في كرة القدم، وما شابههما من مباريات يتخطَّى بريقها الإعلامي حدود موقعها.

ومؤخراً ظهر مفهوم «السياحة المستدامة»، التي تقوم على إدارة الموارد بطريقة تلبِّي الاحتياجات الاقتصادية والجمالية والاجتماعية مع المحافظة على التراث الثقافي، والبيئة المحلية والتنوع الحيوي وأنظمة العيش والحياة في البيئة المضيفة.

وثمة أنماط من السياحة لا تخطر على البال ولها وكالاتها المتخصصة مثل «السياحة الظلامية»، التي تهدف إلى زيارة مواقع أحداث رهيبة مثل المعتقلات النازية، أو أماكن وقوع جرائم شهيرة، أو أساطير مخيفة.. و«السياحة الداعمة للفقراء» التي تنظمها أيضاً وكالات متخصصة تحرص على أن يذهب أكثر من %25 مما ينفقه السائح إلى جيوب الفقراء مباشرة. وسياحة «الفرصة الأخيرة» الهادفة إلى زيارة مواقع مهددة بالزوال مثل الأنهار الجليدية، أو بعض الغابات، أو الحيوانات المهددة بالانقراض..الخ. والقاسم المشترك ما بين كل أنماط السياحة هذه القديمة منها والجديدة، هو الابتعاد المؤقت عن مكان الإقامة والعمل التقليدي.. و«مجرد الابتعاد تفريج هم».

«وصحبةُ ماجدٍ».. وغير الماجد

«وصحبةُ ماجدٍ».. وغير الماجد

لا نعرف إلى أي مدى أصاب الإمام الشافعي بإضافة «صحبة الماجد» (أي الإنسان الرفيع المستوى) كتحصيل حاصل في السفر. فالسفر مع آخرين مسألة حساسة، ويرتبط الإقدام عليه بطباع المسافر ومدى حذره من وجوده في بلاد غريبة، وعلاقته المسبقة برفاق الرحلة.

والواقع أن للسفر بصحبة أفراد مختارين من محيط المسافر ينطوي على بعض الحسنات. فقد يتعاون الأصحاب على حل بعض مشكلات السفر، ويمكن للنقاش حول ما يشاهدونه في أسفارهم أن يوقد أذهانهم، ويمكن للواحد أن يساعد الآخر على الاكتشاف والملاحظة. فكل شيء يرتبط بالتفاهم المسبق على الغاية من الرحلة وعلى تخطيط مراحلها الرئيسة مسبقاً. ولذا فإن تقارب الأمزجة يُعد شرطاً ضرورياً لنجاح رحلة بصحبة مسافرين آخرين.

يقول روديارد كيبلنغ: «المسافر الأسرع هو المسافر وحيداً». والأمر صحيح. فالقاسم المشترك بين كل أشكال السفر مع آخرين أو ضمن مجموعات، هو إبطاء الحركة. لأن أي عرقلة أو متاعب تواجه واحداً ستشل الرفيق.

أما الصحبة التي يمكن نسج خيوطها خلال السفر، فيمكنها أن تكون «ماجدة» فعلاً إذا عرف المسافر كيف يختار، وكان منفتحاً على الآخر.

فما من أماكن في العالم يجتمع فيها من التنوع البشري ما يجتمع في قاعات الترانزيت في المطارت. فيها يتجاور العلماء والبسطاء، الساعون إلى لقمة العيش وكبار الأثرياء، الشبان والعجائز. وإن كان من النادر أن تسمح اللقاءات في المطارات بنسج علاقات دائمة، فإن صحبة مسافر على متن طائرة في رحلة طويلة تفتح مجالاً أوسع لذلك. أما المجال الأوسع على الإطلاق فهو خلال الإقامة في البلد المقصود. حيث التعرف إلى أناس جدد أمرٌ حتمي، وتطوير التعارف إلى صحبة جيدة ومفيدة مرتبط بحُسن الاختيار واهتمامات المسافر. ولا شرط في ذلك غير أنه على المسافر أن يعي دائماً أن تقاليد هؤلاء الغرباء وقيمهم لم تصمم كي تنال إعجابه أو توافق مزاجه، بل لتتوافق مع نمط حياتهم واحتياجاتهم هم.

السفر في عصر الإنترنت

تقول إحصاءات منظمة السياحة العالمية عن السفر في يومنا هذا، إنه في أي لحظة من النهار أو الليل، هناك نحو نصف مليون مسافر على متن الطائرات في الأجواء. فبسبب تطور صناعة الطائرات، وانخفاض تكاليف السفر عليها، وعامل السرعة، ازدادت الهوة ما بين السفر جواً والسفر بحراً، بحيث باتت الرحلات البحرية شبه مقتصرة على رحلات الاستجمام، الأغلى تكلفة بشكل كبير من السفر جواً بالميل الواحد. أما القطارات وإن بقيت مستخدمة للأسفار الطويلة كما هو الحال في أوروبا وشبه القارة الهندية، فإنها تبقى عاجزة عن اللحاق في نموها، بالنمو الذي شهده الطيران. ويترافق هذا التضخم المستمر في صناعة السفر جواً مع تحولات كبيرة طرأت عليه خلال جيل واحد من المسافرين، حتى إنه بات يختلف كل الاختلاف عما كان عليه حتى سبعينيات القرن العشرين. وبعض هذه التحولات جاء في غاية الإيجابية وبعضها ليس كذلك.

تبدّل صورة المسافر

حتى ثلاثة أو أربعة عقود خلت، كان في السفر ما يهمس بشكل غامض بشيء من النجاح والمكانة الاجتماعية، سواءً أكان المسافر قاصداً العمل (الذي لا بد أن يكون مهماً كي يستحق العناء)، أو السياحة التي لا يقدر عليها إلا الميسورون نسبياً. ولذا كان المسافر يحرص على صورته خلال السفر، فيرتدي أفضل ملابسه، ويحمل أفضل حقيبة يد ممكنة.. أما اليوم فقد أطاح شيوع السفر بموجبات الصورة الاجتماعية، وصرنا نجد مسافرين ينتعلون خفاً من البلاستيك ويرتدون ملابس رياضية. فالمهم هو الإحساس بالراحة، أما الصورة الاجتماعية فلم تعد تهم إلا «مدَّعي الأهمية». وانعكس هذا الطابع العملي على الطائرات نفسها وخدماتها. فحتى ستينيات القرن الماضي، كانت أدوات الطعام التي تقدَّم على الطائرات مطلية بالفضة حتى في الدرجة السياحية، أما اليوم فصارت من البلاستيك.

تبدّل صورة المطارات

حتى ثمانينيات القرن العشرين، كانت المطارات نقاط جذب سياحية بحد ذاتها. يقصدها غير المسافرين أيضاً لتناول الطعام في مطاعمها ومشاهدات إقلاع الطائرات وهبوطها.. ولم يكن للجانب الأمني فيها مهابة كبيرة. حتى إن المسافر ذا الصورة الاجتماعية الحسنة، كان غالباً ما يعبر حواجز التفتيش بسهولة فائقة. ولكن تعرض أمن الطيران والمطارات لعشرات الاعتداءات من خطف وتفجير، رفع مستويات التدابير الأمنية في كافة مطارات العالم إلى حدٍّ جعلها أشبه بالقلاع. فظهرت أجهزة كشف المعادن، وشاع التدقيق اليدوي.. وكان يكفي أن يحاول أحدهم نقل متفجرة في كعب حذائه في أمريكا، كي يصبح على المسافرين أينما كان في العالم أن يخلعوا أحذيتهم في المطارات.. وهذه التدابير التي يعرفها ويقر بضرورتها الجميع، أطاحت في الوقت نفسه بشيء من بهجة الوصول إلى المطار للسفر، وعززت البهجة بالخروج منه بعد الوصول.

وتبدّل آداب السفر

في أغسطس 2010م، وقع حادث صغير فتح ملفاً كبيراً. فعلى متن طائرة كانت قد حطَّت لتوها في مطار نيويورك، اشتبك مضيف جوي مع أحد المسافرين، وراح يكيل له الشتائم ثم فتح باب الطائرة وأنزل منها سلم الطوارئ وهو يعلن استقالته من عمله.أثار هذا العمل غير المتوقع ولا المقبول مبدئياً نقاشاً واسعاً. ففيما أُخضع الرجل للتحقيق والمحاكمة، اختارته بعض المجلات «رجل العام»، بفعل تسليطه الضوء على ما بات يعاني منه المضيفون الجويون جرَّاء تدهور آداب السفر.

ففقدان فعل السفر لمهابته وأهميته، صار يحمل كثيرين على التصرف على متن الطائرات وكأنهم في بيوتهم. والمفارقة كما لفت عدد من المضيفين الجويين آنذاك، أن أسوأ أشكال التصرف تقع في مقصورات درجة الأعمال والدرجة الأولى. حيث لم يعد من النادر أن تصل متطلبات المسافر إلى ما يتصادم مع راحة المسافرين بجواره، ولا أن ترى سيدة تذهب حافية القدمين إلى دورة المياه.

«الإنترنت».. مضاعفة السرعة واختصار المفاجآت

كانت صناعة السفر من أشد القطاعات شراهة في استخدام الإنترنت والاستفادة منها. ونذكِّر من نسي أنه قبل ظهور الإنترنت كان الحصول على تذكرة سفر وتأكيد الحجز على متن رحلة ما يتطلَّب يومين، لأنه كان على وكيل السفريات مراجعة مكاتب الشركة الناقلة الأم للتأكد من إمكانية بيع تذكرة.

فمن حجز المقاعد وشراء التذاكر إلى حجز الغرف في الفنادق مسبقاً إلى تخطيط الرحلة جملة وتفصيلاً والعثور على أفضل العروض الممكنة، والاستكشاف المسبق لكل ما قد يثير اهتمام المسافر، بات متوافراً على الشبكة. وما من مؤسسة عاملة في مجال السفر سواءً أكانت مطاراً في أوروبا أم مطعماً في إندونيسيا، إلا وبات صاحب موقع إلكتروني يعرض خدماته بالتفاصيل لكل من قد يهمه الأمر، سواءً أكان مقيماً في جنوب إفريقيا أو شمال كندا.. بحيث بات بإمكان من يريد السفر فجأة، أن يخطط رحلة كاملة ويتخذ كافة التدابير اللازمة لها خلال أقل من ساعة واحدة.

الخدمات التي تقدِّمها الإنترنت عظيمة ولا شك. فهي تسمح للمسافر بمقارنة كل ما هو متوافر من عروض مختلفة لمواعيد السفر وتكلفته واحتساب تكلفة الإقامة والرحلة بدقة أكبر مما كان عليه الأمر في الماضي. ولكن الاعتماد على الإنترنت يجب أن يكون مصحوباً بشيء من الحذر، إذ لا يجب أن يفوتنا أن كل المواقع الإلكترونية التابعة لقطاع السفر هي ترويجية بالدرجة الأولى. وإن كانت شركات الطيران هي الأدق على صعيد مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر مثلاً، فإن وعودها بالرفاهية «المميزة» على متن طائراتها، تبقى أدباً بحاجة إلى إثبات بالتجربة. وأكثر من ذلك، فإن معظم شركات الطيران العالمية تبدِّل أسعار التذاكر صعوداً وهبوطاً بشكل مستمر تبعاً لكثافة الحجوزات المسبقة. أما المثل الأوضح عن ضرورة توفير الحذر من وعود الإنترنت فيأتي من قطاع آخر.

حجز الفنادق «أونلاين»: كل فنادق العالم، حتى ذوات النجمة الواحدة، باتت توفر عبر مواقعها الإلكترونية إمكانية حجز غرف للإقامة مسبقاً. الأمر الذي صار يوفر على المسافر عناء التفتيش عن مكان للإقامة عند وصوله إلى وجهته، الأمر الذي كان يسبب متاعب كبيرة للمسافرين خلال فترات الذروة السياحية. وكثير من الفنادق بات يعرض حسومات ملحوظة على تكاليف الإقامة إذا تم حجز الغرفة سلفاً عبر الشبكة. وأكثر من ذلك، فإن بعض الوكالات السياحية تعرض أسعاراً للغرفة في الفندق نفسه أقل تكلفة مما يعرضه الفندق في حال الاتصال به مباشرة، والسبب في ذلك هو أن مثل هذه الوكالات تشتري باقات من خدمات الفنادق بأسعار مخفضة جداً، لأنها تسدد ثمنها سلفاً سواء أعادت بيعها وشغلتها أم لا.

الحذر الثاني الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند حجز الفنادق عبر الإنترنت، هو ما إذا كان يفرض الدفع مسبقاً أم لا، وشروط إلغاء الحجز. فبعض العروض يشترط الدفع المسبق، ولا يرد شيئاً في حال إلغاء الحجز وبعضه الآخر يرد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه.. وبناءً على ذلك، يجب على المسافر أن يتأكد سلفاً من أنه سيسافر في الموعد المحدد كي يُقدِم على الحجز المدفوع سلفاً ويستفيد من حسومات ملحوظة، وإلا فإن الأمر يتضمن مغامرة غير مضمونة النتائج.

أما أكبر المفاجآت التي تنتظر المسافر الذي يحجز غرفة في الفندق عبر الموقع الإلكتروني، فتكون عند مقارنته الغرفة التي تُعطى له بالصور التي شاهدها على الموقع. وفي هذا المجال لا فرق بين فندق من فئة خمسة نجوم وفندق من نجمة واحدة. فكلها تنشر على مواقعها صور أفضل الغرف، بعد ترتيبها وتجميلها بعناية لهذه الغاية، التقطت بعدسات تجعلها رحبة وواسعة.. والحقيقة هي غالباً أقل من ذلك.

فحتى في عصر الإنترنت، لا يزال لذكاء المسافر وحُسن تدبيره الدور الأول في نجاح رحلته من عدمه.

السفر.. سينمائياً

في العام 1970، أخرج جورج سيتون فِلم «مطار»، الذي يدور حول كارثة تهدد طائرة إثر انفجار قنبلة على متنها. ولقي الفِلم نجاحاً جماهيرياً أينما كان في العالم، وفاقت مداخيله آنذاك مائة مليون دولار. فأسس بذلك مذهباً فنياً في قطاع السينما توالت بعده عشرات أفلام المغامرات والكوارث التي تحصل على متن الطائرات لأسباب مختلفة، وذات مستويات مختلفة فنياً.. ولكنها كلها تعتمد على استغلال الحذر الفطري عند الإنسان من وسيلة السفر هذه، لتتمكن بسهولة من تحقيق الإثارة والتشويق والإبهار.الأمر نفسه ينطبق على وسائل السفر الأخرى مثل القطارات، والسفن. فـ «مغامرة السفينة بوسايدون» التي ظهرت عام 1969م في رواية أولاً، صُوِّرت مرتين للسينما. مرة عام 1972م، ومرة ثانية عام 2000م. إضافة إلى إنتاجها مسلسلاً تلفزيونياً. ناهيك عن قصة غرق السفينة «تايتانك» التي يعرفها وشاهدها العالم بأسره سينمائياً.ففي مجال السينما، لا مجال لعدّ فئة الأفلام التي تتمحور حول السفر. وعندما نضيف إليها الأفلام التي يلعب السفر فيها دوراً أساسياً في مسار أحداث قصصها، لربما نجد أنفسنا أمام تاريخ كل ما أنتجته السينما تقريباً.

من دروس طائرة الكونكورد: للسرعة حدود

يوم 21 يناير 1976م، ووسط دهشة العالم، أقلعت من باريس طائرة من طراز «كونكورد» باتجاه البحرين، تقل على متنها مسافرين بسرعة تبلغ لأول مرة ضعفي سرعة الصوت. إنه عصر السرعة.. وها هو هذا الإنجاز التكنولوجي يدفع «بالسرعة» إلى مستويات جديدة، أجمع العالم آنذاك على أنها ستتقدَّم وتزداد باستمرار.تعود فكرة تصنيع هذه الطائرة إلى بداية الخمسينيات من القرن العشرين، وبدأ العمل عليها منذ عام 1955م، وقامت بأول طيران تجريبي عام 1969م. وما بين أول طيران تجريبي وأول رحلة تجارية، انهالت الطلبات على هذه الطائرة من عدة شركات طيران. فقد بدت الكونكورد آنذاك على أنها طائرة المستقبل التي ستحل محل كل الطائرات «البطيئة» الأخرى، بسبب قدرتها على التحليق بسرعة 2140 كيلومتراً في الساعة، واختصار مدة أي رحلة جوية إلى النصف.. الأمر الذي لا بد أن يحبِّذه أي مسافر. ولكن..في عام 2003م، أعلن رسمياً عن إخراج طائرة الكونكورد نهائياً من الخدمة. بعبارة أخرى، فشل المشروع على المستوى التجاري جملة وتفصيلاً.لم يكن تقاعد هذه الطائرة بسبب حادث التحطم الوحيد الذي حصل في باريس عام 2000م، ولا بسبب ارتفاع تكلفة السفر على متنها (التي بلغت للرحلة ذهاباً وإياباً بين لندن ونيويورك 8992 جنيهاً إسترلينياً)، فعلى ضفتي الأطلسي هناك ما يكفي من الأثرياء القادرين على دفع هذا المبلغ. ومع ذلك، وعلى الرغم من الدعم الحكومي لهذه الطائرة، ظل مشروعها يخسر باستمرار، إلى أن تم إخراجها نهائياً من الخدمة. والسبب بكل بساطة، أن الإقبال على السفر بها ظل أقل من المتوقع. وهذا ما كانت قد تنبهت إليه باكراً شركات الطيران العديدة التي أوصت على نماذج من هذه الطائرة، وراحت منذ السبعينيات تُلغي طلباتها.فالانبهار العالمي العام بفكرة السفر بسرعة، لم يكن متناسقاً مع الاستعداد الفعلي، أو الحاجة الفعلية للاستفادة من هذه السرعة، إذ تبقى في السفر اعتبارات عديدة يأخذها المسافر بالحسبان أكثر من اختصار الوقت. وثمة قول لا يُنسى للممثل الساخر وودي آلن الذي علَّق ذات مرة على هذا الجانب بقوله: «بفضل السرعة، صار بإمكانك أن تسافر إلى أي مكان في العالم بنصف الوقت الذي تمضيه بانتظار حقائبك عندما تصل إلى هناك».

السلامة.. وفق وسائل السفر

«الحمد لله على السلامة» نقول لدى استقبال مسافر. فما لم يتغير منذ آلاف السنين وحتى اليوم، هو هاجس السلامة خلال السفر، الذي لا تنفع في تبديده كل التطمينات المنطقية والإحصاءات.تقول مصادر شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات إنه قبل أربعين سنة، كان يقع حادث طيران واحد كل 140 مليون ميل من التحليق. أما اليوم، فقد ارتفع معدل الأمان إلى حادث واحد كل 1.4 مليار ميل من التحليق.يقول السياسي الأمريكي آل غور: «السفر بالطائرة هو وسيلة الطبيعة لجعلك تشبه صورتك على جواز السفر»، أي خلو الوجه من أي تعابير حذراً وترقباً. والمفارقة هي في أن الطيران لا يزال وسيلة السفر الأكثر مهابة في نفوس المسافرين، علماً بأن الإحصاءات تؤكد أنها الأكثر أمناً. أما أخطر وسائل السفر بعد الدراجات النارية، فهي، صدِّق أو لا تصدِّق، السفر سيراً على الأقدام.

عند توضيب الحقيبة

قبل السفر بمدة، يستحسن أن يضع المسافر لائحة بالمستلزمات الضرورية للسفر، من دون إغفال الأشياء التي يعدها بديهية مثل جواز السفر والنقود وبطاقة الائتمان وما شابه.. فكم من الأسفار أفسدها نسيان ما لا يفترض بأحد أن ينساه.من الأشياء التي يجب أن تحتل رأس أي لائحة، هناك جواز السفر وبطاقة الائتمان المصرفية والتأشيرة إن كانت منفصلة، أو مستلزمات الحصول على التأشيرة في البلاد المقصودة في بعض الحالات.وعلى الرغم من أن شراء بطاقات السفر «أونلاين» يزعم لنفسه حسنة الاستغناء عن حمل تذكرة السفر، يستحسن الاحتفاظ بنسخة مطبوعة عن التذكرة، كما أن حمل بطاقة الائتمان التي تم بواسطتها شراء التذكرة إلكترونياً، شرط يفرضه مكتب شركة الطيران في المطار.إلى ذلك، يُستحسن تصوير كل ما في جعبة المسافر من وثائق مهمة وضرورية، ووضع الصور في حقيبة غير تلك التي يضع فيها الأصول، تحسباً لضياعها أو فقدانها.وإن كان المسافر يتناول بعض الأدوية، فعليه أن يضم إلى هذه الأدوية الوصفة الطبية بلغة البلاد التي يقصدها. وبعض الأدوية قد تتطلب تصديقاً رسمياً لوصفتها قبل السفر.

بعد ذلك، يأتي دور الملابس الملائمة والضرورية، وباقي المرفقات مثل آلة التصوير وشاحنها الكهربائي وغير ذلك..

الأمر الجديد الذي يجب أخذه بالحسبان هو توضيب كل السوائل في الحقيبة التي ستُسلَّم للشحن. لأن مطارات عديدة صارت تمنع نقل أي شكل من أشكال السوائل في حقائب اليد، باستثناء ما هو ضروري لإطعام الأطفال.