قيل إنها خير من ألف ميعاد، علماً أنها ليست دائماً كذلك.

قيل إنها خير من ألف ميعاد، علماً أنها ليست دائماً كذلك.

إنها الصُّدفة التي تحضر في حياتنا بمفاعيل قد يكون بعضها ثانوياً حتى أننا لا نلحظه، وبعضها قد يغيِّر كثيراً في مصائرنا ويقلبها رأساً على عقب.

نردّ كثيراً من الأمور في حياتنا إلى الصُدف عندما نعجز عن فهم طابعها غير المتوقّع. ولربما كان عامل الدهشة من المفاجأة، أسارّةً كانت الصُّدفة أم لا، هو ما يحيد بنا عن محاولة فهم حصولها، إلى الوقوف أمام نتيجتها.

فالصُّدفة قد تكون جميلة، مُفرحة محبطة، مثيرة للقلق، تفاجئ البعض، ويحلم بها البعض الآخر.

وبالتفكير ملياً في الدور الذي لعبته وتلعبه الصُّدفة، نجد أن ميدان حضورها غيّر بالفعل كثيراً، بدءاً من مسارات حياتنا اليومية، إلى مسارات الأحداث الكبرى في التاريخ.

في هذا الملف تطل بنا ثناء عطوي يشاركها فريق القافلة على مفهوم الصُّدفة ومحاولات تفسيرها، وأشكال حضورها من ميادين الحروب ونظريات العلم إلى ساحات الآداب والفنون.

الصُّدفة، فعل ينغلق على عمق سحري، ينافي القصد، يناوش اليقين وثوابته، ويبثّ القلق في روح العلم. هي الأرض الواسعة للدهشة، للاستحالة، للخيال الذي لا جهات له، الصُّدفة التي لا قدرة لنا على التنبّوء بها أو السيطرة عليها، والتي يصعبُ شرحها، فهي تقع في دائرة المفارقات، خارج المتوقّع الذي يجعل اللحظة المُقبلة مُعدة سلفاً. هي التي تفتن الإنسان منذ القدم، تقف قبالة ما هو متوقّع، تضعنا أمام أسئلة استفهامية، تُغيّر مصائر وتُحدث منعطفات. الصُّدفة التي نقف أياماً لنفهمها من خلال تجربة ما، أو حدث مُعيَّن، والتي خاض الفلاسفة والمفكِّرون في عوالمها الشاسعة، ومنحها رائد السخرية الفلسفية فولتير لقب “صاحبة الجلالــة”، وقال عنها ابن الرومي إن لها “جذوراً كامنة في العالم غير المرئي”.

الصُّدفة، فعل ينغلق على عمق سحري، ينافي القصد، يناوش اليقين وثوابته، ويبثّ القلق في روح العلم. هي الأرض الواسعة للدهشة، للاستحالة، للخيال الذي لا جهات له، الصُّدفة التي لا قدرة لنا على التنبّوء بها أو السيطرة عليها، والتي يصعبُ شرحها، فهي تقع في دائرة المفارقات، خارج المتوقّع الذي يجعل اللحظة المُقبلة مُعدة سلفاً. هي التي تفتن الإنسان منذ القدم، تقف قبالة ما هو متوقّع، تضعنا أمام أسئلة استفهامية، تُغيّر مصائر وتُحدث منعطفات. الصُّدفة التي نقف أياماً لنفهمها من خلال تجربة ما، أو حدث مُعيَّن، والتي خاض الفلاسفة والمفكِّرون في عوالمها الشاسعة، ومنحها رائد السخرية الفلسفية فولتير لقب “صاحبة الجلالــة”، وقال عنها ابن الرومي إن لها “جذوراً كامنة في العالم غير المرئي”.

ومع أن المعارف تراكمت في عصرنا، ولم يبقَ هناك مفهوم أو ظاهرة غير خاضعة للتفسير أو التحليل، ومن ثم التوظيف، بقي الميل لدى الجماعات البشرية محتفظاً بهذه اللؤلؤة في صندوقه الغامض، والمتوارث. ربما بدافع من إبقاء شيء من خزين مخيّلته الأثيرة، التي تستعذب عنصر الغموض والتشويق الحكائي، حيث يتغذى وجوده الكوني بشطريه الواقعي والغيبي، من مدخرات هذا الصّندوق. هو نزوع إنساني محض، للاحتفاظ بسِحريّة الحكاية، التي قد يُفسدها التفسير.

لا نجد في الحكايات التراثيّة المعروفة لدى أيّ أمّة من أمم العالم، مساراً سردياً أو حكائياً، يتعرَّض لأوقات الشدائد، ويبلغ العقل منتهى حيلته في موقف ما، إلا وتتدخل الصُّدفة لإنقاذ الموقف أو البطل. هذا الأمل من احتمال الصُّدفة، هو أعز ما يملكه الفرد في محنته الوجوديّة من رجاء، في لحظات حاسمة ومصيرية في كثير من الأحيان. إنها نافذة النور عندما تهبط النوازل، وهي أمل أحياناً، عندما لا يكون هناك مناص من تقبل المأساة. هذا يبرّر لنا على الأقل، أن نتقبل بيقين عميق، وتنازل اختياري، جانباً من معطيات العلم، في انحياز الصُّدفة لصالح الأمل، والجمال الإنساني.

لا نجد في الحكايات التراثيّة المعروفة لدى أيّ أمّة من أمم العالم، مساراً سردياً أو حكائياً، يتعرَّض لأوقات الشدائد، ويبلغ العقل منتهى حيلته في موقف ما، إلا وتتدخل الصُّدفة لإنقاذ الموقف أو البطل. هذا الأمل من احتمال الصُّدفة، هو أعز ما يملكه الفرد في محنته الوجوديّة من رجاء، في لحظات حاسمة ومصيرية في كثير من الأحيان. إنها نافذة النور عندما تهبط النوازل، وهي أمل أحياناً، عندما لا يكون هناك مناص من تقبل المأساة. هذا يبرّر لنا على الأقل، أن نتقبل بيقين عميق، وتنازل اختياري، جانباً من معطيات العلم، في انحياز الصُّدفة لصالح الأمل، والجمال الإنساني.

لكن الصُّدفة تبقى مراوغة، وتجد لها سبباً وسبيلاً إلى المخيلة الجمعية، على الرغم من معارضة صيغتها الإطلاقية تلك، بصورتها الشعبيّة، من قبل العلوم والأديان. أما “رُبّ صُدفة خيرٌ من ألف ميعاد” فهي الأخرى انعكاس لتلك التلاقيات المحبَّبة لدى الناس، ممن يفضِّلون ترك الأمور تحت المشيئة، أو بعبـارة أخرى، عدم الوقوف عند أسباب الأشياء من حيث هي معطيات يومية، كشأن من شؤون مدبِّر الخلق.

أوجه الصُّدفة ومسمياتها

تتعدّد مفردات الصُّدفة وتعبيراتها، فهي على سبيل المثال الاحتمالية في التعبير العلمي. نتعرَّض لها في حياتنا اليومية، نتجاهلها أحياناً بوصفها خرافات، ونبحث عن إثباتها علمياً، رغم عجز العلم نفسه عن فهم آلياتها، إذ إن إعطاءها هذه التسميـة ليُعبّر عما لم يجد له سبباً بعد.

تتعدّد مفردات الصُّدفة وتعبيراتها، فهي على سبيل المثال الاحتمالية في التعبير العلمي. نتعرَّض لها في حياتنا اليومية، نتجاهلها أحياناً بوصفها خرافات، ونبحث عن إثباتها علمياً، رغم عجز العلم نفسه عن فهم آلياتها، إذ إن إعطاءها هذه التسميـة ليُعبّر عما لم يجد له سبباً بعد.

لقد شهدنا أحداثاً مفاجئة لا يمكن تفسيرها أو إيجاد مبرّر منطقي لها. سمعنا عن نجاة أشخاص قرّروا بالصُّدفة أن يعدلوا عن رحلة جوية ثم وقع حادث مدمِّر لتلك الطائرة، أو سافروا في رحلة لم يكن من المفترض أن يسافروها والتقوا بنصفهم الآخر، أو عن نجاة شخص من حادث مرور مميت، أو من حرب، عن طريق الصُّدفة البحتة. أو كأن نذكر شخصاً بعيداً ثم لا نلبث أن نراه في اليوم نفسـه، أو تراودنا أحلام معيَّنة فتتحقق.

هناك كلمة أخرى قريبة إلى التصادف، وأقل تداولاً في الفكر الفلسفي، ربما لأنها لا تحيل إلى فعلين اعتباطيين، بل تقتضي وجود حساب أو إرادتين واعيتين، وهي كلمة “توافق”. يمكن لهذه الكلمة أن تجول أكثر في الأحاديث والكتب من دون رقابة صارمة كشقيقتها المصادفة. وهكذا يمكن أن “تُوافق” الفكرة نظيرتها، ويوافق أن نرى صاحباً في الطريق، كما قد يوافق التاريخ الهجري الإسلامي نظيره الحساب الشمسي الميلادي من ناحية يوم أو مناسبة.

ويتضمَّن هذا النوع من الموافقة عنصرين فاعلين بإرادة، لا تتناقض مع فكرة التصادف المطلق. ذلك أن أسباب التصادف هنا ليست مجهولة أو متصلة بشكل محض بصدفة، لا علاقة بالفاعلين الأساسيين فيها، لأن الفاعلين هنا قاما بقصد وإرادة بالحركة، وسلوك الطريق وتدبر الزمان والمكان، رغم أنهما لم يكونا يقصدان التلاقي بحدّ ذاته. لكن وقوع التلاقي هنا ليس محض صدفة، لكونها أتت من فعل مقصود من دون أن يكون غاية للتصادف بعينه.

ويتضمَّن هذا النوع من الموافقة عنصرين فاعلين بإرادة، لا تتناقض مع فكرة التصادف المطلق. ذلك أن أسباب التصادف هنا ليست مجهولة أو متصلة بشكل محض بصدفة، لا علاقة بالفاعلين الأساسيين فيها، لأن الفاعلين هنا قاما بقصد وإرادة بالحركة، وسلوك الطريق وتدبر الزمان والمكان، رغم أنهما لم يكونا يقصدان التلاقي بحدّ ذاته. لكن وقوع التلاقي هنا ليس محض صدفة، لكونها أتت من فعل مقصود من دون أن يكون غاية للتصادف بعينه.

لقد شهدنا أحداثاً مفاجئة لا يمكن تفسيرها ولا مبرّر منطقياً لها، سمعنا عن نجاة أشخاص قرّروا بالصُّدفة أن يعدِلوا عن رحلة جوّية ثم وقع حادثٌ مدمّر لتلك الطائرة، أو سافروا في رحلة لم يكن من المفترض أن يسافروها والتقوا بنصفهم الآخر

فأهالي التبت بدورهم اعتقدوا منذ القدم بالتزامنية وأدرجوها ضمن أسس ديانتهم، فكانوا يرسلون عدداً كبيراً من الرهبان إلى أنحاء البلاد عند وفاة زعيمهم الروحي (اللاما)، للبحث عن الطفل الذي وُلد في اللحظة نفسها التي فارق فيها الرجل العجوز الحكيم الحياة. لأن التناسخ والتقمص ارتبطا عندهم بالتزامنية.

وثمة تفريق لغوي بين الصُّدفة والمصادفة، من قبيل المقابلة والمحاورة، وهو ما يقتضي توافق طرفين. الصُّدفة هي فعل من طرف واحد، مثلها مثل الفعل والمفاعلة أو القتل والمقاتلة. مثال قولنا: ألحظ شخصاً، أو ألاحظ شخصاً، أو أرقب وأراقبه، بمعنى أن يكون الفعل من طرف واحد أو متبادل من قبل طرفين.

اختراعات واكتشافات علمية بالصُّدفة

يحظى دور الصُّدفة في الاكتشافات العلمية بجاذبية شعبية تصل إلى حد الاستمتاع بسرد التفاصيل في هذا الاكتشاف أو ذاك الاختراع. ويعود ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي نعلقها على هذه الاكتشافات في الحياة اليومية، مقارنة بالصُّدفة الصغيرة التي كانت وراء ظهورها.

وتوجد على شبكة الإنترنت عشرات، وربما مئات، المواقع التي تعدِّد الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تم التوصل إليها بالصُّدفة، أو لنقل إنها كانت غير متوقعة، ولا هي ما كان العلماء يسعون إلى إنجازه. وبعض هذه المواقع يعدِّد أشهر عشر صدف في تاريخ العلوم، وبعضها يعدِّد حتى المئة، وهي تتوزَّع على الطب والفيزياء والتكنولوجيا وحتى الغذاء. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

التيفلون، الذي اخترعه الكيميائي روي بلانكيت في بداية القرن العشرين، عندما كان يختبر بعض المواد التي ركّبها لاستخدامها في صناعة التبريد، فحصل على مادة لا يلتصق بها شيء ولا تتفاعل مع المواد العضوية حتى على مستوى حرارة عالية.

اللاصق القوي، اكتشفه هاري كووفر في مختبرات كوداك عندما كان يسعى إلى صناعة عدسات بلاستيكية لمناظير البنادق. وأهمل اكتشافه لأنه رأى أن هذه المادة دبقـة وتلتصق بقوة بأي شيء، وبالتالي فإنها لا تصلح لأي استخدام.. ولكن بعد عدة سنوات، بدأ تصنيعها تجارياً تحت اسم “اللاصق القوي”.

إشعاع اليورانيوم، اكتشفه هنري بيكيريل الذي كان يحاول صناعة مواد تنتج أشعة إكس اعتماداً على ضوء الشمس. ولأن الطقس كان غائماً لأيام عديدة، وضع الرجل كل عدة العمل في خزانة، ومن بينها قطعة يورانيوم وأفلام تصوير فوتوغرافي. وبعد أسبوع اكتشف أن قطعة اليورانيوم طبعت صورتها على فِلْم قريـب، من دون تعريضـه لأي ضوء.

الصباغ الأرجواني، اكتشفه العالم الكيميائي وليم بيركين الذي كان يعمل على اختراع دواء لمعالجة الملاريا، فانتهى اختراعه في دور الأزياء.

مُنظِّم ضربات القلب، قبيل أن ينتهي ويلسون غريتباخ من صناعة جهاز يفترض فيه أن يسجِّل ضربات القلب، أخطأ في تركيب إحدى قطع الجهاز، فوضعها عكس ما يجب أن تكون عليه. وعندئذ لاحظ بدهشة أن الجهاز لم يعد عداداً لضربات القلب، بل صار يحاكيها.

فرن الميكرويف، قصته شائعة ومعروفة، فبعدما أذابت الموجات القصيرة جداً المنبعثة من جهاز إرسال، لوح الشوكولاتة في جيب عامل الرادار بيرسي سبنسر، تغيَّرت المطابخ في العالم.

الساكارين، اكتشفه الكيميائي قستنطين فالبرغ الذي كان يحاول اكتشاف بعض الاستخدامات البديلة لقار الفحم. ولم يعرف خصائص المحلّي الاصطناعي الجديد إلا عندما تذوقه صدفة.

وعلى المنوال نفسه، يمكن للائحة هذه الاكتشافات والابتكارات أن تمتد لتشمل المشروبات الغازية، والبنسلين، وأشعة إكس، والنايلون، والأسبارتام المُحلّي، والفيلكرو لاصق الأقمشة، والمطاط المجلفن المستخدم في إطارات السيارات، والزجاج الآمن وغير ذلك كثير.

ولكن اللافت في “حكايات” دور الصُّدفة في الاكتشـاف والاختراع، هو أنها، رغم حداثة عهدها نسبياً، تروى في صيغ مختلفة تعزِّز دور الصُّدفــة، لزيادة جاذبيتها، حتى إن بعضها يفقــد صدقيته أو يهدّدها.

ففي اكتشاف المشروبات الغازية، تقول إحدى الروايات إن الصيدلي جون بيمبيرتون كان يسعى إلى تركيب دواء عندما اكتشف هذا المشروب (وهذا ما يفسّر وجود مركبات من الكوكايين في تركيبته الأصلية)، ولكنه اكتشف ان هذا الدواء غير مجدٍ وأنه يصبح لذيذ الطعم عند تحليته بالسكر المحروق. غير أن رواية أخرى تقول إنه كان يسعى إلى تركيب مستحضر يزيل الصدأ عن المعادن، وذلك بسبب قدرة هذا النوع من المشروبات على ذلك.

الأمر نفسه ينطبق على المطاط المجلفن، فيقال إن تشارلز غوديير توصَّل إليه بعدما سقطت قطعة مطاط طبيعي من يده في وعاء يحتوي على الكبريت الساخن. ولكن رواية أخرى تقول إن ذلك حصل، عندما سقط الكبريت والمطاط من يده على موقد ساخن، قبيل ذهابه إلى النوم، فاكتشف المطاط المقوى في اليوم التالي (لأن جلفنة المطاط تحتاج إلى وقت طويل).

دور الصُّدف في التاريخ

لقد غيّرت بعض الصُدف وجه العالم وصاغته كما نعرفه اليوم، خاض فيها العلم والدّين والفكر والفلسفة عبر التاريخ، فيما وصفها البعض بالعلة الوهميــة التي ابتدعها جهلنــا، وذهب البعض الآخر إلى أن المصادفــة محض اختـراع بشري، تختفي وتتراجــع كلما اتسعت معرفتنا.

لقد غيّرت بعض الصُدف وجه العالم وصاغته كما نعرفه اليوم، خاض فيها العلم والدّين والفكر والفلسفة عبر التاريخ، فيما وصفها البعض بالعلة الوهميــة التي ابتدعها جهلنــا، وذهب البعض الآخر إلى أن المصادفــة محض اختـراع بشري، تختفي وتتراجــع كلما اتسعت معرفتنا.

هناك عوامل عدة تؤدي إلى اندلاع الحروب وإخمادها. لكن عاملاً حاسماً هو الذي يحدث الفرق كله. إنه الصُّدفة التي ترتبط صميمياً بالحرب، وتعتمد على من يتقدم خطوة أو من يرتكب الخطأ المميت. آمن فيها جنرالات الحروب، وتوسلها المحاربون، وراهن عليها المعلّقون على مشانق التاريخ. الصُّدفة التي عرّفها أنطوان كورنو أحد مفكِّري القرن التاسع عشر، بأنها “الالتقاء المُتزامن لواقعتين لا يوجد بينهما رابط”، وقال عنها الفيلسوف كلوسفتز “لا يوجد نشاط إنساني يرتبط أكثر وبشكل أساسي وعلى نحو كامل وكوني بالصُّدفة كالحرب”.

واعتبر كارل فون ويتنر “أن الصُّدفة والشك اثنان من أهمّ وأكثر عناصر الحرب شيوعاً”، وقال عنها الفيلسوف الألماني غوتفريد لايبنتز “غالباً ما تولدُ الأشياء العظيمة من الأسباب الصغيرة. وهكذا ارتبط تاريخ الحروب في العالم ارتباطاً وثيقاً بالصُّدفة”.

ذهب بعض المفكّرين إلى إنكار المصادفة، وبهذا المعنى تصبح المصادفة وجهة جديدة نتّخذها إزاء موقف معيّن. فهي حدث فردي، وهي بفرديّتها لا تقبلُ التحليل والتفسير، وهي “عدم المعقولية في ذاتها”.

ويلتقي محمود أمين العالم في تشكيكه بأصــل الصُّدفـة ووجودهـا مع سبينوزا ولابلاس

يستعرضُ إريك دورتشميد، البروفسور في التاريخ العسكري، والمخرج السينمائي، في كتابه “دور الصُّدفة والغباء في تغيير مجرى التاريخ”، الأخطاء والأحداث التي صاغت العالم الجديد. ويرى أن نظرة تأمل وتمحيص في التاريخ العسكري منذ حصان طروادة إلى حرب الخليج، تُظهر أن الأخطاء والصُّدف لعبت دوراً حاسماً، لا يقل، بل يفوق في كثير من الأحيان، دور الشجاعة والبطولة. ويؤكد من خلال الوقائع التاريخية حقيقة الصراعات التي حُسمت بفعل تقلبات الطقس العصية على السيطرة، أو الاستخبارات السيئة، أو الأحداث غير المتوقعة التي حوَّلت النصر إلى هزيمة.

ويؤكد دورتشميد أن التاريخ هو الشاهد، إذ كم من جيوش جرّارة هُزمت بسبب غباء قادتها الذين اتخذوا قرارات معيَّنة دون أخرى. فالحرب ليست مجرد أناشيد حماسية ومجد عسكري، إنها رحى الموت. يريدنا بعض المؤرخين أن نصدِّق أن المعارك تُكتسب ببسالة وألمعية سادة الحرب، علماً أنه لا وجود لوصفة سرية لنهاية معركة مُظفّرة.

ويؤكد دورتشميد أن التاريخ هو الشاهد، إذ كم من جيوش جرّارة هُزمت بسبب غباء قادتها الذين اتخذوا قرارات معيَّنة دون أخرى. فالحرب ليست مجرد أناشيد حماسية ومجد عسكري، إنها رحى الموت. يريدنا بعض المؤرخين أن نصدِّق أن المعارك تُكتسب ببسالة وألمعية سادة الحرب، علماً أنه لا وجود لوصفة سرية لنهاية معركة مُظفّرة.

فهناك كثير من المعارك التي حُسمت بفعل عامل الطقس، الذكاء الحادّ أو السيئ، البطولة غير المتوقّعة أو عدم الكفاءة الفردية، أي إنها باختصار حُسمت نتيجة عامل لا يمكن توقعه، وهذه الظاهرة تسمى وفق المصطلحات العسكرية: “العامل الحاسم”. وهناك أيضاً العوامل الطبيعية غير المتوقعة، مثل الغيوم التي تحجب هدفاً وتحكم على آخر بالزوال، وضربة الحظ، كأن تقع على خارطة سرية لحرب مع العدو، أو ربما الأكثر استعصاءً على التنبوء، وهي معرفـة طريقة تصرف البشر تحت الضغط والنيران. إن المبادرة الشخصية لا تأتي بالضرورة من قِبل جنرال يهجس دوماً بتمثال برونزي، بل تندّ عن جندي مجهول دفن في قبر مجهول الموضع.

ومن الممكن كتابة كثير من فصول التاريخ بأمانة ولكن بصيغة تكاد تكون غير قابلة للتصديق. كأن نقول إن أزمة الربو التي ألمّت بالجنرال النازي ديتريش تشولتيتز كانت وراء إنقاذ العاصمة الفرنسية باريس من تدميرها الذي أمر به هتلر في عام 1944م، وتضمَّن إحراق المدينة وتفجير 72 جسراً من الجسور الرئيسة التي تربط بين ضفتي نهر السين. وقد دوّن تشولتيتز في مذكراته التي صدرت عام1951م بأنه لم يكن يستطيع أن يُنفذ هذه الأوامر المجنونة. وروى أثناء زيارته لباريس سنة 1966م السبب الذي دفعه إلى تجاهل أمر هتلر، وهو “نوبة الربو” التي أصابته فجأة ودفعته إلى الموافقة على توسّلات رئيس بلديــة باريــس حينها. وقد تم تكريم تشولتيتز من قِبل السياسيين الفرنسيين وأطلـق عليه لقب “مُنقذ باريس”. وبعد موته كتبت الصحافة العالمية فوق صورته: “موتُ الرجل الذي لم يحرق باريس”.

ومن الممكن كتابة كثير من فصول التاريخ بأمانة ولكن بصيغة تكاد تكون غير قابلة للتصديق. كأن نقول إن أزمة الربو التي ألمّت بالجنرال النازي ديتريش تشولتيتز كانت وراء إنقاذ العاصمة الفرنسية باريس من تدميرها الذي أمر به هتلر في عام 1944م، وتضمَّن إحراق المدينة وتفجير 72 جسراً من الجسور الرئيسة التي تربط بين ضفتي نهر السين. وقد دوّن تشولتيتز في مذكراته التي صدرت عام1951م بأنه لم يكن يستطيع أن يُنفذ هذه الأوامر المجنونة. وروى أثناء زيارته لباريس سنة 1966م السبب الذي دفعه إلى تجاهل أمر هتلر، وهو “نوبة الربو” التي أصابته فجأة ودفعته إلى الموافقة على توسّلات رئيس بلديــة باريــس حينها. وقد تم تكريم تشولتيتز من قِبل السياسيين الفرنسيين وأطلـق عليه لقب “مُنقذ باريس”. وبعد موته كتبت الصحافة العالمية فوق صورته: “موتُ الرجل الذي لم يحرق باريس”.

وبعيداً عن الحروب، يمكننا أن نقول بكل أمانة إن كل ما نعرفه عن تاريخ مصر القديمة يعود في الأصل إلى جندي فرنسي كان في حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1799م، وعثر صدفة في الأرض على حجر يحمل نقوشاً وكتابات. إنه حجر رشيد الذي يحمل نصاً واحداً بثلاث لغات، وسمح للعالِم شامبوليون بفك رموز اللغة الهيروغليفية وقراءتها، ومن ثم أتاح لكل علماء الآثار المصرية بقراءة آلاف النصوص الفرعونية وفهم معناها.

مكانة “اللقاء الصدفي” في تاريخ الفن التشكيلي

مكانة “اللقاء الصدفي” في تاريخ الفن التشكيلي

على الرغم من أن الصُدف لعبت دوراً كبيراً في الحياة الشخصية لمعظم الفنانين على مرّ العصور، إلا أنها لم تغيّر في مسار الفن التشكيلي وفلسفته كالتغيير الذي أجرته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.فحتى آنذاك، كان الفنان يرسم بناءً على طلب من الزبون الذي كان يحدِّد الموضوع، حتى إن بعض الزبائن كانوا يشترطون سلفاً تفاصيل ما يجب أن تتضمنه اللوحة. وكان على الفنان أن يجتهد ويبحث ويتخيل لتكوين ما ستكون عليه هيئة لوحته. غير أن الإطلالة الأولى للتيار الانطباعي، وإن جاءت “عفوية”، سرعان ما أدَّت إلى وضع نظرية الفن للفن، الداعية إلى التحرُّر من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وإعطاء الفنان حرية الاختيار في رسم ما يراه يستحق الرسم. وهكذا، ومنذ أن تزعّم مانيه الحركة الفنية في باريس، راح جيل كامل من الرسامين يختار بنفسه موضوع لوحته، يرسمها كيفما شاء ووقت يشاء. ولكن كيف كان هؤلاء يختارون المواضيع أو المشاهد التي يرون أنها تستحق أن تُرسم؟ والجواب هو: “عن طريق اللقاء الصدفي”.

فعند التأمل في كل لوحات الانطباعيين تقريباً، يصعب تلمس أي تحضير مسبق، أو أي بحث مسبق عن هذا الموضوع بالذات. بل يشعر المشاهد أن الرسَّام تلمس جمالية هذا المشهد “صُّدفة”. كأن يكون مونيه مع صديقته كامي في نزهة عادية، ولكن في لحظة معيَّنة، تقف هذه المرأة في وضع معيّن وهي تحمل مظلتها، والنسيم ينفخ في ثوبها الفضفاض، فكانت اللوحة التي تُعد من مفاخر مقتنيات الناشيونال غاليري في واشنطن.

الرسام تولوز لوتريك، كان يرتاد يومياً ملهى الطاحونة الحمراء، ولكنه لم يرسم الحاضرين فيه إلا عندما كان بعض هؤلاء يتجمعون عفوياً في أوضاع لافتة للنظر جمالياً.

الأمر نفسه ينطبق على عشرات الفنانين وآلاف اللوحات من تلك الفترة، ونذكر منهم بشكل خاص رينوار وديغاس وسيسلي وغوغان.

وأكثر من ذلك، من المعروف أن اللوحات الدراسية لجبل “سانت فيكتوار” التي رسمها سيزان، كانت تمهيداً للفن التكعيبي، بسبب تفكيك مشهد الجبل الصخري إلى مجموعة أحجام صغيرة. ونعرف أن التكعيب هو بدوره أبو الفن التجريدي وجدّ عشرات التيارات الفنية الحديثة. وكان سيزان قد انتقل صُدفة مع عائلته إلى مدينة إكس أن بروفانس، حيث كان يستوقفه منظر هذا الجبل يومياً فكان ما كان. والسؤال هو: ماذا لو لم ينتقل سيزان إلى تلك المنطقة؟ لا نعرف إن كان التكعيب كان سيظهر حكماً على أيدي فنانين آخرين أم لا، ولكن المؤكد أنه كان سيتخذ مساراً مختلفاً عن المسار الذي اتخذه فعلاً.

المفارقة أن مونيه الذي قاد الاعتماد على “اللقاء الصدفي” في الرسم، عاد لاحقاً وهندس حديقة منزله في بلدة جيفرني بشكل يوفر له عشرات المشاهد الصالحة للرسم. فكان بذلك أول فنان يهندس المنظر الطبيعي ليصبح مصدراً لمواضيع صالحة لأن ترسم. أي إنه اتخذ الخطوة المناقضة تماماً “للقاء الصدفي”. ولربما ولهذا السبب بالذات، تحوَّلت هذه الحديقة إلى مَعْلَمٍ سياحي وثقافي يعبِّر عن مرحلة معيَّنة في مسار تاريخ الفن.

استمر “اللقاء الصدفي” حاضراً في تاريخ الفن الحديث، وبلغ ذروته مع الوحشيين في القرن العشرين. ولكن تيارات فنية كثيرة أهملته وأسقطته تماماً من حساباتها، مثل التجريد والسوريالية، من دون أن يختفي تماماً من تاريخ الفن.

شُركاء في إنتاج الصُّدفة؟

كان البروفيسور برنارد بيتمان أول طبيب نفسي منذ كارل يونغ يعمل على دراسة المصادفات، وهو الذي طوَّر أول مقياس دقيق لقياس حساسية الصُّدفة. فأكد أن الصُّدف يمكن أن تساعدنا على صنع القرارات، وعلى المستوى النفسي، وفي مجال العلاقات، وفيما يتعلَّق بالمسائل الصحية، والإبداع، ومشكلات المال، وقضايا العمل والتنمية الروحية، كما يمكن لمعرفة الصُّدف أن تُثري حياتنا اليومية.

كان البروفيسور برنارد بيتمان أول طبيب نفسي منذ كارل يونغ يعمل على دراسة المصادفات، وهو الذي طوَّر أول مقياس دقيق لقياس حساسية الصُّدفة. فأكد أن الصُّدف يمكن أن تساعدنا على صنع القرارات، وعلى المستوى النفسي، وفي مجال العلاقات، وفيما يتعلَّق بالمسائل الصحية، والإبداع، ومشكلات المال، وقضايا العمل والتنمية الروحية، كما يمكن لمعرفة الصُّدف أن تُثري حياتنا اليومية.

ويقول بيتمان: هل الصُّدفة احتمال عادل؟ ما هو الجزء الذي نلعبه في خلق الصُّدفة؟” ويجزم أن بعض المصادفات تُخبرنا بأن لدينا قدرات غير مُستغلة مثل التخاطر، ونظام تحديد المواقع، والقدرة على العثور على الناس والأفكار والأشياء التي نحتاجها، من دون معرفة كيف وصلنا إليها.

ويكشف الكاتب والبروفيسور في علم النفس الدكتور كيربي سربريز في أبحاثه الواسعة عن الصُّدفة، أن ما نعتقده عن الأشياء، والطريقة التي ننظر بها إلى العالم، تولد أحداثاً متزامنة تعكس افتراضاتنا، وذلك من خلال الخوض في علم التزامن. ويؤكد أن بمقدورنا أن نصنع الأحداث وأن نكون شركاء في إنتاج الصُّدفة، كما أن الأحداث المتزامنة هي حقيقة موضوعية مئة بالمئة، لكنها مرآة لما نحن عليه.

ويكشف الكاتب والبروفيسور في علم النفس الدكتور كيربي سربريز في أبحاثه الواسعة عن الصُّدفة، أن ما نعتقده عن الأشياء، والطريقة التي ننظر بها إلى العالم، تولد أحداثاً متزامنة تعكس افتراضاتنا، وذلك من خلال الخوض في علم التزامن. ويؤكد أن بمقدورنا أن نصنع الأحداث وأن نكون شركاء في إنتاج الصُّدفة، كما أن الأحداث المتزامنة هي حقيقة موضوعية مئة بالمئة، لكنها مرآة لما نحن عليه.

في كتابها The gift of maybe “هدية الصُّدفة” تقول الكاتبة أليسون كارمن: “الصُّدفة هي فلسفة بسيطة لكنها قويّة، تُحدث تحولاً في حياة الأشخاص، وتقف في مواجهة عدم اليقين؛ ربما تفتح الصُّدفة عقلنا وقلبنا، وتخلق مساحة صغيرة للأمل. الصُّدفة تسمح لنا أن نأخذ نفساً عميقاً، وأن نبقى في اللحظة الراهنة، وأن نصوغ المسار الشخصي الخاص بنا”.

محاولات فهم الصُّدفة وتفسيرها

حاولت الفرضيّات ومدارس التحليل النفسي، دحضَ الهالة التي تحيط بالصُّدفة من خلال الحتمية، التي ربطت كل حدث كوني، بما في ذلك السلوك الإنساني، بخضوعه لتسلسل منطقي محدَّد سلفاً، وذلك ضمن سلسلة غير منقطعة يؤدي بعضها إلى بعض.

حاولت الفرضيّات ومدارس التحليل النفسي، دحضَ الهالة التي تحيط بالصُّدفة من خلال الحتمية، التي ربطت كل حدث كوني، بما في ذلك السلوك الإنساني، بخضوعه لتسلسل منطقي محدَّد سلفاً، وذلك ضمن سلسلة غير منقطعة يؤدي بعضها إلى بعض.

تترك لدينا بعض الصُّدف أو التزامنات انطباعاً بأن هناك قيادة ما تقف وراء حدوثها، أو أن عوالمنا الداخلية والخارجية متواطئة فيما بينها، وهو ما حاول إثباته كارل يونغ، من خلال الفرضيّة القائلة بوجود عالم يتّصل فيه العالمان الداخلي والخارجي، النفس والمادة، في وحدة ملتحمة. وقد أطلق على هذا العالم اسم “الواقع النفسيّ الموحّد”.

كان كارل يونغ الذي انشق عن مدرسة التحليل النفسي، وأسس مدرسته الخاصة، يؤمن بالتنجيم، والروحانيات، والتخاطر، وتحريك الأشياء عن بُعد، والتنبؤ فوق الطبيعي. وقد أكد أن التزامنية هي المبدأ الذي يربطنا بحدث خارجي يشعرنا أننا متواصلون به مع الآخرين ومع الكون.

بدأت الأبحاث الأوّلية لنظرية “الاحتمال في البحث العلمي” في أواخر القرن الخامس عشر. وجاءت أوّل محاولات مسجّلة للبحث في كيفية احتساب الاحتمال من قِبل جيرولامو كاردانو في القرن السادس عشر. وكانت في الأساس محاولة لتفسير وفهم واحتساب ألعاب الحظ، مثل احتمالات رمية النَّرد ذي الستة أرقام، وغيرها من الألعاب التي تعتمد على الصُّدفة، والقليل من الخبرة والبراعة.

بدأت الأبحاث الأوّلية لنظرية “الاحتمال في البحث العلمي” في أواخر القرن الخامس عشر. وجاءت أوّل محاولات مسجّلة للبحث في كيفية احتساب الاحتمال من قِبل جيرولامو كاردانو في القرن السادس عشر. وكانت في الأساس محاولة لتفسير وفهم واحتساب ألعاب الحظ، مثل احتمالات رمية النَّرد ذي الستة أرقام، وغيرها من الألعاب التي تعتمد على الصُّدفة، والقليل من الخبرة والبراعة.

ثم تطوّرت الفكرة من إطار احتساب ضربات الحظ عبر لعبة مربحة، إلى مساحة أكثر علمية، إذ تبلورت كنظرية علمية شاملة على يد العالم كولموغوروف، الذي يُعد مؤسس نظرية الاحتمالات القائمة على البحث الرياضياتي في دراسة وحصر الأحداث والمتغيرات العشوائية لكل شيء.

ثم تطوّرت الفكرة من إطار احتساب ضربات الحظ عبر لعبة مربحة، إلى مساحة أكثر علمية، إذ تبلورت كنظرية علمية شاملة على يد العالم كولموغوروف، الذي يُعد مؤسس نظرية الاحتمالات القائمة على البحث الرياضياتي في دراسة وحصر الأحداث والمتغيرات العشوائية لكل شيء.

وعلى الرغم من أن هذه النظرية بالغة التعقيد، وتعتمد على سلسلة حسابات محكومة بمعادلات منطقية شبه صارمة، إلا أنها في أسسها العامة تلتقي على أربعة مبادىء عامة تعدها أنواعاً سائدة للاحتمالات، وهي الاحتمالات المشروطة، والاحتمالات المنفية، والاحتمالات المستقلة، وأخيراً الاحتمالات المؤكدة.

على أن نظريّة الاحتمالات تُعد من بين المباحث الأكثر ارتباطاً بمظاهر الصُّدفة، لاشتمالها على أدوات تقوم على معالجة أحداث مندرجة غالباً في إطار الاحتمالات العشوائية، رغم اقترانها المعاصر بعلوم الإحصاء. ويمكن تمثيل إفادة البيانات الإحصائية المعاصرة من نظرية الاحتمالات، باحتساب أحد العناصر المتكررة، أي ما يُعد من وجهة نظر غير علمية محض صُدفة. مثال أن تكون نتيجة مخالفات مرورية في شارع ما بنسبة (12) مرة بتكرار زمني تحت المراقبة لـ (200) سيارة تستخدم الطريق نفسه في ذلك اليوم. فيكون الناتج الإحصائي لهذه التجربة هو قسمة (200) على (12)، ليكون الاحتمال الأقرب هو ستة في المئة كعدد لنسبة المخالفات، عن ظاهرة كانت تتّسم بالعشوائية في هذا الشارع.

مشاهير وصلوا للعالمية بمحض الصُّدفة!

نيكي ليبيرت

مجرد صورة عابرة التقطها طالب في لندن لعامل البناء “نيكي” ونشرها عبر حساب الشبكة الاجتماعية، حتى لاقت الصورة تداولاً كبيراً عبر تويتر. حيث أشاد المغردون بوسامة العامل، ما شجّع وكالة “إلايت” لعارضي الأزياء على التعاقد معه.

بادي وينكل

بادي وينكل

غزت هذه الجدة قلوب الملايين من الناس عندما نشرت حفيدتها الكُبرى صورة لها عبر إنستقرام، فأصبحت بين عشيةٍ وضحاها من أكثر الشخصيات المحبوبة عبر الشبكة الافتراضية. وأصبح للجدة بادي حساب يتابعه أكثر من 3 ملايين متابع، حيث تُشارك الناس بأزيائها الغريبة ورقصاتها الظريفة

إيمانويل فاسانو

الصُّدفة البحتة كانت السبب في شهرة هذا الشاب الإيطالي الذي تأخر في يومٍ عن تدريبه، ولم يجد أمامه سوى تسلية الناس في محطة السكك الحديدية بعزف مقطوعات موسيقية بالبيانو. لحُسن حظه، لوحظ أداء إيمانويل من قبل منتج موسيقي، وسجَّله ثم نشر الفيديو عبر الإنترنت. هذا الفيديو الموسيقي كان السبب في الشهرة الكبيرة التي اكتسبها وجعله في النهاية يوقِّع عقداً مربحاً للغاية مع شركة موسيقية.

الشيف نصرت كوغشيه التركي

الشيف نصرت كوغشيه التركي

بفضل طريقته الفريدة في رش الملح وطهي اللحم، اشتُهر الشيف نصرت التركي وحاز شهرة عالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح لديه اليوم أكثر من 9 ملايين متابع عبر إنستقرام.

المُصادفة من الفلسفة اليونانية

إلى الفيزياء الحديثة

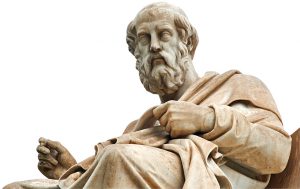

لقد كان قصب السبق لتلميذ أفلاطون وأستاذ الإسكندر العظيم الفيلسوف اليوناني أرسطو في تشخيصه للمصادفة، وهو صنّفها في أربع: العلّة الصورية، والفاعلة، والغائية، والمادية. وأعطى أرسطو مظهراً غائياً للمصادفة نتيجة لفهمه الغائي للضرورة، فالمصادفة عنده، من صنف الأفعال التي تتحقّق في صورة القصد وإن كانت عرضيّة.

لقد كان قصب السبق لتلميذ أفلاطون وأستاذ الإسكندر العظيم الفيلسوف اليوناني أرسطو في تشخيصه للمصادفة، وهو صنّفها في أربع: العلّة الصورية، والفاعلة، والغائية، والمادية. وأعطى أرسطو مظهراً غائياً للمصادفة نتيجة لفهمه الغائي للضرورة، فالمصادفة عنده، من صنف الأفعال التي تتحقّق في صورة القصد وإن كانت عرضيّة.

كان أبقراط يتحسس ألفة خفية في الكون، تتيح حصول الصُّدف بفضل تجاذب متبادل. واعتبر فيثاغورس أن فهم الصُّدفة يتطلّب منا فهم الأبجديّة الكونية والانتباه إلى ما تريد أن تخبرنا به، من خلال الإشارات التي ترسلها الطبيعة وتضعنا في مواجهتها، مؤكداً أن الصُّدفة  هي حياة منتظمة، كل شيء فيها مرتبط ببعضه بعضاً، إذ لا شيء غير مُجدٍ أو مجرّد من المعنى، بالنسبة لمن يتقن قراءة كتاب الحياة العظيم. أما الفيلسوف الفرنسي ديكارت فعدَّها مبدأ فطرياً وعلاقة ضرورية.

هي حياة منتظمة، كل شيء فيها مرتبط ببعضه بعضاً، إذ لا شيء غير مُجدٍ أو مجرّد من المعنى، بالنسبة لمن يتقن قراءة كتاب الحياة العظيم. أما الفيلسوف الفرنسي ديكارت فعدَّها مبدأ فطرياً وعلاقة ضرورية.

وفي العصر الحديث، أجرى محمود أمين العالم بحثاً عميقاً في “فلسفة المصادفة” نشره عام 1970م، درس فيه النظريات المختلفة ودلالة المصادفة في الرياضة والفيزياء. ووصل في نهاية المطاف إلى استنتاج مفاده أن المصادفة هي أساس العلم الفيزيائي الحديث، وليست الاسم الذي نُخفي به جهلنا.

ويعرّف العالِم المصادفة بأنها كل دخيل على التوازن والنظام نستشعر معها بالفجائية والتلقائية، وأن كل ما نعزوه إلى المصادفة والتلقائية له علّة محدّدة، فالذهاب إلى المقهى بالمصادفة ولقاء رجل نرغب في لقائه، وإن يكن اللقاء غير متوقع، أمر يرجع إلى رغبة المرء في الذهاب إلى المقهى، وهكذا في الحالات التي تُعزى جميعها إلى المصادفة، سنجد دائماً لها علّة. ولذلك ذهب بعض المفكّرين إلى إنكار المصادفة، وبهذا المعنى تصبح المصادفة وجهة جديدة نتّخذها إزاء موقف معيّن. فهي حدث فردي، وهي بفرديتها لا تقبل التحليل والتفسير، وهي “عدم المعقولية في ذاتها”، وهذا ما يسِمها بالغرابة والندرة والتلقائية.

ويعرّف العالِم المصادفة بأنها كل دخيل على التوازن والنظام نستشعر معها بالفجائية والتلقائية، وأن كل ما نعزوه إلى المصادفة والتلقائية له علّة محدّدة، فالذهاب إلى المقهى بالمصادفة ولقاء رجل نرغب في لقائه، وإن يكن اللقاء غير متوقع، أمر يرجع إلى رغبة المرء في الذهاب إلى المقهى، وهكذا في الحالات التي تُعزى جميعها إلى المصادفة، سنجد دائماً لها علّة. ولذلك ذهب بعض المفكّرين إلى إنكار المصادفة، وبهذا المعنى تصبح المصادفة وجهة جديدة نتّخذها إزاء موقف معيّن. فهي حدث فردي، وهي بفرديتها لا تقبل التحليل والتفسير، وهي “عدم المعقولية في ذاتها”، وهذا ما يسِمها بالغرابة والندرة والتلقائية.

ويلتقي العالم في تشكيكه بأصل الصُّدفة ووجودها مع سبينوزا ولابلاس وآخرين، ويسأل هل توجد مصادفة فعلاً أم أنها فقط موجودة فينا نحن، في عقلنا الباطني، وهي لا تخرج عن أن تكون أثراً نفسياً، ثم نعزو جهلنا بالحقائق إلى المصادفة؟ وهل هي صفة ذاتية أم موضوعية؟ وهل تنشأ لدينا كشعور تستثيره بعض الحوادث؟

الصُّدفة؟.. جنّية مراوغة

في كل ذلك مما تقدَّم من استعراضات ساحت بين مدن وشعوب ومناهج علميّة ونبوءات، تبدو كلمة “الصُّدفة” في النهاية أكثر من جنّية مراوغة، أتعبت من يحاول أن يضعها في قفص التجريب. فهي المخيّلة الخصبة للشعوب طوال قرون من تلبّسها شكل البلّورة السّحرية، حيث هي العرّافة والمنقذة والمفسّرة للأحلام، وكذلك هي الماسة المنجميّة الفاخرة، التي لا تتقبّل تفسيراً مفرداً لزواياها الحادّة والمشعّة من كلّ لون وصوب. لكنّها صاحبةٌ ممتعة، ومُشاكسة في الأدب والتراث وحكايات الفولكلور الشعبيّة المُتوارثة، كما هي أملُ البحّارة الضائعين ومغامرتهم الأسطورية أيضاً، منذ أوديسيوس الإغريقي، بطل طروادة. رافقت الزير سالم، والتغريبات كلّها، كما آنست الشعراء العرب في الضّلالة والصحاري، حتى أتت بالفرج والطريق، والحبيبة، والقصيدة التي استيقظت شُعلتها .. بقدحةِ مُصادفة.

في كل ذلك مما تقدَّم من استعراضات ساحت بين مدن وشعوب ومناهج علميّة ونبوءات، تبدو كلمة “الصُّدفة” في النهاية أكثر من جنّية مراوغة، أتعبت من يحاول أن يضعها في قفص التجريب. فهي المخيّلة الخصبة للشعوب طوال قرون من تلبّسها شكل البلّورة السّحرية، حيث هي العرّافة والمنقذة والمفسّرة للأحلام، وكذلك هي الماسة المنجميّة الفاخرة، التي لا تتقبّل تفسيراً مفرداً لزواياها الحادّة والمشعّة من كلّ لون وصوب. لكنّها صاحبةٌ ممتعة، ومُشاكسة في الأدب والتراث وحكايات الفولكلور الشعبيّة المُتوارثة، كما هي أملُ البحّارة الضائعين ومغامرتهم الأسطورية أيضاً، منذ أوديسيوس الإغريقي، بطل طروادة. رافقت الزير سالم، والتغريبات كلّها، كما آنست الشعراء العرب في الضّلالة والصحاري، حتى أتت بالفرج والطريق، والحبيبة، والقصيدة التي استيقظت شُعلتها .. بقدحةِ مُصادفة.

قليلها في الرواية مقبول وكثيرها مثير للجدل

خلال بحثنا عن الروايات التي تدور حول الصُّدفة بشكل رئيس بحيث تكون في عنوانها، لنعدِّدها في هذه الزاوية، وجدنا كثيراً، وبمعظم لغات العالم. وبالتدقيق قليلاً في بعضها، اكتشفنا أن دور الصُّدفة فيها لا يتجاوز دورها في غيرها من الروايات. وبالبحث واستذكار ما قرأنا من روايات، نلاحظ أن الصُّدف تلعب دورها في معظم الروايات كي لا نقول كلها. من روايات نجيب محفوظ، وبشكـل خاص الأولى منها، مروراً بمعظم أعمال يوسف السباعي وكل أعمال إحسان عبدالقدوس، وصولاً إلى أعمال حنان الشيخ وعبده خال وإبراهيم الكوني وغيرهم، والأمر قابل للتفسير.فالرواية، أي رواية، تنطلق من سبب لتصل إلى نتيجة بعد تسلسل أحداث تشغل الحيّز الأكبر من صفحاتها. وغالباً ما يكون السبب حادثاً أو حدثاً غير متوقع، ينحرف بمسار حياة أبطال الرواية إلى التفاعل والتعامل مع ذيوله. والأمر نفسه ينطبق على القصة القصيرة إلى حد كبير.

وعندما يكون السبب وليد خيال المؤلف، لا نموذج سابقاً له على أرض الواقع أفضى إلى نتيجة معيَّنة، يجب على الأديب أن “يخترع” المسار الذي يفضي إلى النتيجة التي يريدها لهذا الحدث، بعبارة أخرى: الخاتمة. وهنا تبرز الصُّدفة لتحل كثيراً من المشكلات والعقبات أمام خيال المؤلف.

مواقف النقّاد من الصُّدفة

ينقسم النقّاد في مواقفهم من استخدام الصُّدفة في الرواية إلى فئتين رئيستين: واحدة ترى أنها معيبة مهما كان شكلها، تُفقد أحداث الرواية صدقيتها، وتدل على ضعف خيال الكاتب، وتضم أنصار الواقعية بشكل خاص. وفئة أخرى، تبني موقفها استناداً إلى طبيعة الصُّدفة وقابليتها للتصديق، وبشكل خاص إلى موضع استخدامها في الرواية.

فللصدف في الأدب درجات، بعضها قد يكون منطقياً إلى درجة أنه يبدو أمراً عادياً ليس فيه ما يدهش، وبعضه يبدو غير قابل للتصديق إلى درجة مضحكة. وأفضل أنواع الصدف في الأدب هي التي تتوسط هذين الطرفين. فهي قادرة على أن تشكِّل بمفردها حدثاً مثيراً ضمن مسار أحداث الرواية، يبدد قلق القارئ من تعقيدات الحبكة ويعزِّز آماله بقرب الوصول إلى حل.

وإلى ذلك، هناك موقع الصُّدفة في الرواية، فكثير من النقاد يقبلونها عندما تكون في بداية الرواية. وتتراجع حماستهم لها كلما تأخر موضع حضورها، لينفروا منها تماماً عندما تكون هي أساس الخاتمة.

فلو أخذنا على سبيل المثال رواية “قباطنة شجعان” لروديارد كيبلينغ، لوجدنا الصُّدفة في بدايتها فقط، كمجرد شرارة لموضوع أعمق، وذلك عندما يسقط هارفي شاين من باخرة شحن في البحر، وينقذه بالصُّدفة مركب صيادين. يتوسل هارفي الصيادين أن يوصلوه إلى اليابسة مقابل جائزة مالية كبيرة، ولكنهم لا يصدقون أمر الجائزة، فيستمرون في رحلة الصيد ومعهم هارفي الذي يتعلَّم منهم كثيراً من أمور الحياة، وهنا يكمن جوهر الرواية.

أما في رواية إحسان عبدالقدوس “الوسادة الخالية”، فإن الدكتور فؤاد هو الذي يتزوج سميحة التي يحبها صلاح، وهو الذي يطبب لاحقاً صلاح بالصُّدفة عندما نُقل إلى المستشفى. ويصبح الاثنان صديقين لصيقين من دون أن يعرف أحدهما علاقة الآخر بالمرأة الواحدة.. أي إن الصُّدفة هنا هي في قلب الحدث، وفي صميم محور الرواية. وهذا النمط من استخدام الصُّدفة، هو ما يحول الدراما إلى ميلودراما، يعزِّز الشحنة العاطفية في هذه الأخيرة

.

..وموقف العامة

إلى هنا كنا نتحدَّث عن مواقف النقّاد من الصُّدفة في الرواية، أما مواقف العامة فتختلف، وترتبط بثقافة كل مجتمع أو حتى كل شريحة اجتماعية على حدة.

ففي الثقافة الأوروبية حيث انتصرت العقلانية منذ خمسة قرون، نلاحظ من الأعمال الأدبية والسينمائية أن ذائقة العامة تميل إلى الواقعية، وتقبل بالصُّدفة “المعقولة”.

وفي البلاد العربية، حيث تعزِّز “الانفتاح على الغرب” في العقود الخمسة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، نلاحظ تقدماً “للواقعية” يرافق هذا التحوُّل، وانحساراً للميلودراما المبنية على صُدف لا تُصــدق، التي أفرحــت أهالينـا وأبكتهـم في النصف الأول من القرن العشرين.

أما في الهند، مثلاً آخر، فالذائقة الشعبية تستمتع حتى أقصى حد بالميلودراما كلما ابتعدت عن الواقعية الباردة، وهذا يعود إلى الثقافة الاجتماعية ونظرة الناس إلى الكون من حولهم. ومن خلال الأفلام السينمائية الهندية يمكننا أن نتأكد من أن الفلسفة الاجتماعية في هذه الثقافـة تعوّل على الصُّدفة في مواجهة كل أشكال المصاعـب في الحيــاة. ولذا تميل الذائقة هناك إلى تقبل هذه الصدف كجزء من مسار طبيعي لحل عُقد تبدو عصية على الحل، مهما تطرفــت هذه الصُّدفة في ابتعادهــا عن المنطق القابل للتصديق.

ففي واحد من الأفلام الهندية التي شاهدناها مؤخراً، ينتقل رجل وزوجته كلٌّ على حدة من نيودلهي إلى بومباي، حيث يصل الزوج أولاً بالصُّدفة إلى بيت سيدة كان قد تعرَّف إليها في أحد المؤتمرات، فيتزوجها ويقيم في بيتها. وعندما تصل زوجته الأولى إلى بومباي وتتوه في المدينة الكبيرة، ينتهي بها المطاف صدفة خادمة في البيت نفسه. وهناك يتواجه الجميع.

وهكذا…

كتب ودراسات حول الصُّدفة

هذا الكتاب هو دليل رياضي لفهم السبب في أن الحياة قد تحمل لنا مفاجآت يمكن اعتبارها من قبيل الصدف الكبيرة. فما هي الصُّدف؟ أهي الفرص؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا عندما نواجه أموراً غامضة وأحداثاً تبدو مستحيلة، مثل المرأة التي ربحت جائزة اليانصيب أربع مرات، أو حقيقة أحلام لينكولن التي رأى فيها اغتياله. ولكن، عندما ننظر إلى الصُّدف بمعناها الرياضي، فإن احتمالات حدوثها أفضل بكثير مما كنا نعتقد.يلقي عالم الرياضيات جوزيف مازور نظرة ثانية على ما قد يبدو غير محتمل الحدوث، ويتقاسم معنا دلائل مسلية عن لحظات مدهشة في حياتنا. ويأخذنا في جولة على المفاهيم الرياضية للاحتمالات، أو لما هو محتمل الوقوع ونسميه “مصادفة”، من قبيل تفسير العثور على نسخة كنت تملكها من كتاب “موبي ديك” في مكتبة لبيع الكتب المستعملة على نهر السين في زيارتك الأولى لباريس؟ وكيف يمكن إقناع هيئة محلفين بما لا يدع مجالاً للشك بأن الحمض النووي الموجود في مسرح جريمة شنعاء لم يصل إلى هناك من قبل؟ كما يكشف مازور، عن أنه إذا كان هناك احتمال حدوث أي شيء، مهما كان صغيراً، فإنه لا بدّ أن يقع لشخص ما في وقت ما.

أجرى محمود أمين العالم بحثاً عميقاً في

“فلسفة المصادفة” نشره عام 1970م، درس فيه النظريات المختلفة ودلالة المصادفة في الرياضة والفيزياء. ووصل في نهاية المطاف إلى استنتاج مفاده أن المصادفة هي أساس العلم الفيزيائي الحديث، وليست الاسم الذي نُخفي به جهلنا.

“جذور صدفة” هو كتاب من العام 1972م للمؤلف آرثر كويستلـر، وهو مقدِّمة لنظريات العلوم الروحية، بما في ذلك الإدراك خارج الحواس والنفسية. يفترض كوستلر وجود روابط بين الفيزياء الحديثة، وتفاعلها مع الوقت والظواهر الخارقة. وهو يتأثر بمفهوم كارل يونغ للتزامن وتسلسل بول كامرر.

انتقد الطبيب النفسي ديفيد ماركس الكتاب لتأييده العلوم الزائفة معتبراً أن الكاتب تجاهل الأدلة التي لا تناسب فرضيته، وأن المتواليات الغريبة تحدث بانتظام، وأن كل شخص في العالم واجه مصادفات غريبة لا يعرف إلى ما يعزو مرجعها.

الكتاب لقي نقاشات حادة بين الباحثين في علم النفس وعلوم الرياضيات ولكنه مع ذلك يضع القارئ في مواجهة الصُّدف التي مرّ بها وطرح أسئلة كثيرة حولها.

دور الصُّدفة والغباء في تغيير مجرى التاريخ (العامل الحاسم)، من تأليف إريك دورتشميد الذي يرى أن نظرة تأمل وتمحيص في التاريخ العسكري منذ حصان طروادة إلى حرب الخليج، تظهر بوضوح أن الأخطاء والصُّدف قد لعبت دوراً حاسماً لا يقل عن، بل يفوق في كثير من الأحيان، دور الشجاعة والبطولة. ويكشف الكاتب لنا كماً من الصراعات التي حسمت بفعل عوامل حاسمة لم تكن في الحسبان عند الاستعداد للمعركة.

“

“

بليونيرات بالصُّدفة: إنشاء الفيسبوك”، كتاب ألّفه بين ميزريخ في العام 2009م حول إنشـــاء فيسبــوك، وتبنت شركة الإنتاج كولومبيا بيكتشرز الكتاب وأنتجته فِلْماً بعنــوان “الشبكـة الاجتماعية” في العام 2010م.

أنكر مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير أنه تحدث مع الكاتب ميزريخ أثناء قيام الأخير بالأبحاث اللازمة للكتاب. لكن الكاتب يؤكد أن روايته ليست عملاً خيالياً على الرغم من الأسلوب الروائي السردي في الكتابة. الفِلْم شاهده الملايين حول العالم، وهو يكشف عن الخطوات الأولى التي أدت وبالصُّدفة إلى نشوء شبكات التواصل العالمية، والتي جعلت مؤسسها وشركاء له بين ليلة وضحاها من أكبر الأثرياء في العالم، وكذلك من أهم المؤثرين في صناعة القرار.