كفعلٍ حيويّ، تحريضيّ، مندفع أو حذر، يعدّ الإبداع شأناً ذاتياً. وحين نتحدّثُ عن “الذاتي” فإنّنا نشير، مثاليّاً، إلى “شخص” المبدع، ككاتب أو فنان؛ إلى “ذاته” الشخصية وذاته الخبرويّة التي هي نتاج الحياة أو شريحة منها. إنّ النصَّ الإبداعي، الأدبي كما الفنّي، ينضوي فيه أو في مستوى من مستوياته، مقتطفٌ من تاريخ صاحبه وشريطٌ من جغرافيّته، وقطعةٌ من قماشة وجوده. حتى عند الكتابة عن الآخر، أو التعبير عنه من خلال وسيط إبداعي بعينه، فإننا “نعبِّر” عن “الآخر” الذي نعرفُه، أو نعتقدُ أننا نعرفُه؛ فنُعيد اشتقاقَه تخيُّليّاً كما نُعيد تجسيدَه، حتى وإنْ اقتضى الأمر هدمَه – معنوياً – ومن ثمّ إعادة بنائه، منطلقين في مقاربتنا الإبداعية له من مخزونِنا المعرفيّ، وهو مخزونٌ لا ينفصمُ عن نسيجنا الاجتماعي والثقافي والعاطفي.

إذا افترضنا أنّ القراءةَ مثلاً، أو المشاهدة، تعيد تمثيل المنتج الإبداعي وإعادة عيشه ومعايشته، فإنها – تبعاً لذلك – قد لا تقل ذاتيّةً وخصوصيةً وفرديّةً عن عملية الإبداع أو الخلق الإبداعي نفسه. ذلك أننا لا نعدمُ في الأثناء أن نتبادل “التجربة الإسقاطيّة”؛ فنبحث في المنتج الإبداعي عن شيء منا، نتسقَّطُ فيه عن أثرٍ يشبهنا، يحاكينا، يخاطبنا؛ تماماً كما نسقِط عليه أحاسيسَنا وتجاربنا ورؤانا، فنسيِّره أو نحوِّره وفق مرجعياتنا العاطفيّة والنفسية، حتى وإن كانت هذه المرجعيات قاصرة أو قصيرةَ النظر. وإذا كانت القراءةُ أو المشاهدة إعادة كتابةٍ للمنتج الإبداعي، بالمعنى النقدي، فإننا أقدر على إثراء تجربة هذا المنتج فهماً وتأويلاً وتخليقاً، متجاوزينَ صيغته “المحليّة” الضيّقة في الظاهر، الخادعة في بساطتها، المُغرِّرة في سلاستها، إلى رؤية أشمل، تثبت دائماً وأبداً أن القيمةَ الإنسانيةَ واحدة.

في فِلْم “المغول” نكتشفُ الإنسانيَّ والعاشقَ والحالم في رجل اعتادت النصوصُ التاريخيّةُ التقليدية أن تهجوه

وسطَ “إنجازات” البشرية العظيمة، التي لا تنحازُ للعدالة بالضرورة، وفي خضمّ المأثورات الكبرى والبديهيات المطلقة على حساب المعنى الحقيقي والمتواري أحياناً، فإنّ الإنسان وحده يظلُّ الحقيقةَ الخالصة. ووحده “الإنساني” يبقى منجزاً فعليّاً، ونصراً منفرِداً، حتّى وإن هُزم الإنسان. وأيّاً ما كانت حقبته في التاريخ وموقعه في رقعة الجغرافيا، فإن الإنسان هو نفسه في خريطة الخلق؛ يتغير ويتلوّن ويفرح ويتعذَّب ويعذِّب كما تميلها “إنسانيته”.

يُطوى التاريخ وتتغير الجغرافيا ويفنى الإنسان، لكن “الإنساني” لا يفنى كمفهوم وكعاطفة مطلقة. وبقدر ما هو عالمي، فإن الإنساني مفهوم “محلي” جداً، بل إنه غارق وموغل في محليته. ومن خلال هذه المحليّة، فإنه يصنع عالميته وبالتالي يحقق خلوده.

فكيف يمكن لصيغة محلية جداً أن تكون عالمية؟ كيف يمكن لذاك الآخر، الغريب تماماً، في جغرافيّته القاصية وأزمنته النائية أن يشبهنا؟ كيف يمكن أن يكون مثلنا إلى حدّ أنه قد يكون… نحن؟

فتنة الحكاية

قد تكون الرواية السينمائية، كنص إبداعي مشهدي، من بين الأنساق التعبيرية الأقدر على أن تكون عالمية، بمعنى الاستحواذ على طيف عريض من الذائقة البشرية، حتى في مقاربتها التي تبدو ظاهرياً محدودة، بعيدة في مكانها وزمانها؛ لا تشبهنا أبداً، وقد لا تشبه إلا نفسها وأهلها المعنيين، أو قد تكون ذات معطيات ثقافية وإنسانية محددة، بل غرائبية وفجة وصادمة أحياناً. لكن السؤال الذي كثيراً ما يشرق في الذهن بعد الانتهاء من مشاهدةٍ ما: لماذا تحرَّك في داخلنا ذاك الشعور بأننا في لحظة ما، كنّا نحن ذاك الآخر خلف الشاشة؟

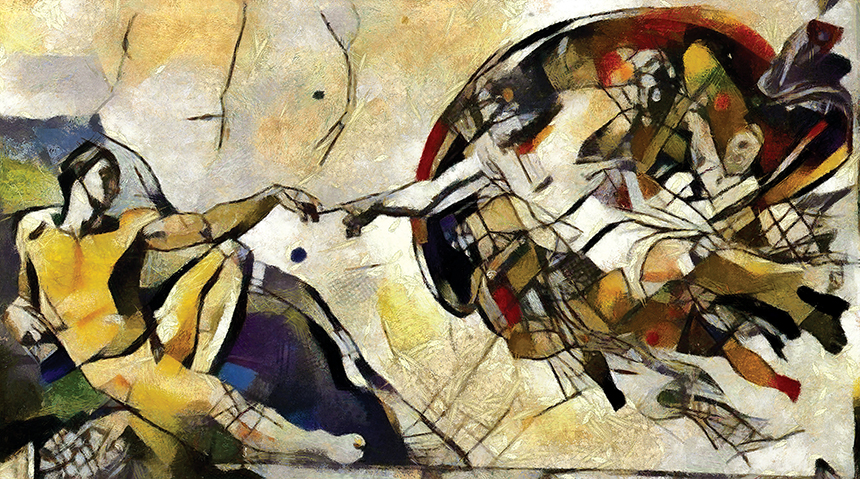

من بين حكايات سينمائية كثيرة تسطع في الذاكرة على وجه الخصوص فلمان: “أبوكاليبتو” (2006م) الذي حقّقه المخرج والممثل الأسترالي ميل غيبسون، و”المغول” (2007م) برؤية المخرج الروسي سيرغي بودروف. كلاهما فلمان ملحميّان، يقبضان على لحظة تاريخية شائكة؛ كلاهما يقدّمان توليفة مشهديّة آسرة؛ كلاهما أخذا من التاريخي “حسّه” ثم أعادا كتابة التاريخ، شبه المتَّفق عليه، في مرويّة بصرية ضحّت ببعض الأصل من أجل الأصالة، وفرَّطت بـ”حَرفيّة الوثيقة التاريخيّة” من أجل فتنة الحكاية.

تدور أحداث “أبوكاليبتو” في فيراكروز بالمكسيك، في أوائل القرن السادس عشر، إبّان أفول حضارة المايا العظيمة، حيث يروي الفِلْم حكاية صيّاد قبلي جسور، يدعى “مخلب الفهد”، تتعرّض قبيلته لغزو وحشيّ، فيُقتَل عددٌ كبير من أفرادها على أيدي الغزاة، فيما يُؤْسُر آخرون – مخلب الفهد من بينهم – حيث يتمّ اقتيادهم إلى قبيلة الغزاة للتضحية بالرجال كقرابين. يفلتُ مخلب الفهد من الذبح، ويتمّنى من الهروب من آسريه، قاطعاً رحلة فرار مضنية، يستميت خلالَها الصياد المحارب للعودة إلى غابته وعائلته التي تنتظره، في مشاهد مطاردة، موصولة ومتتابعة، بإيقاع متسارع، حتى تكاد قلوبنا تتعثّر معه لفْرط

الإثارة والوجل. ذلك أننا ندعو في سرِّنا كي ينجو مخلب الفهد، مدركين في قرارة قلوبنا، أن في نجاتِه نجاتنا نحن بطريقة ما.

في فلم “المغول” نكتشفُ، للمرة الأولى ربما، الإنسانيّ والعاشق والحالم في رجل اعتادت النصوصُ التاريخّة التقليدية أن تهجوه، وقد أحالته شراً كاملاً أو وحشاً بشرياً يقتات على الحرب والدمار. يسردُ الفلمُ حكايةَ الفتى تيموجين، الذي يلحق به اليتم والجوع والذل والعبودية قبل أن يكبر ليصبح القائد المغولي الأعظم جنكيز خان، مؤسس إمبراطورية المغول، أضخم إمبراطورية متّصلة الأطراف في تاريخ البشرية. ينأى سيرغي بودروف في ملحمته السينمائية عن القراءة السطحية النمطية أحادية البعد لشخصية جنكيز خان، فيؤنسن الأسطورة، ويعرّض”الحقائق التاريخيّة” المسلَّم بها للطعن الموضوعي، على نحو يجعلها أقل وحشية، وقطعاً أقرب إلى “حكاية خرافية” نحتاج إلى أن نصدّقها. ففي النهاية، من ذا الذي يملك احتكار الحقيقة في الأساس؟! في هذا العالم، لا يوجد خير مطلق، كما لا يوجد شر مطلق. من منظور بودروف السينمائي، فإنّ التصويرَ “الوحشيّ” الذي درجت عليه النصوصُ التاريخيةُ لجنكيز خان، بوصفه أحد صُنّاع حقبة مظلمة في التاريخ هي كتابة متحيِّزة ومتحاملة تقوم على أنقاض انهيار الإمبراطوريات الكبرى وعلى مبدأ “شيطنــة العدو”. لذا، ليس مستغربـاً أن نقعَ في “غرام” من نوع ما مع جنكيز خان بنسخة بودروف، إذ نعترف للقائد المغولي المغوار شجاعته وصبره وهيامه.

كلا الفلمين “سرديّةٌ” بصرية آسرة، لوحة سينمائية تشغل حيِّزاً جغرافياًّ ذا تضاريس فطرية ثرية. كلاهما عبارة عن حكايةٍ “محليَّة” مستقطَعة من حقبة إنسانية غنية، وهي في ظاهرها حبيسة فصل تاريخي غير مطروق تماماً، بلغة عصية، (اللغة الماياوية في أبوكاليبتو واللغتان المنغولية والمندرينية الصينية في المغول)، لكنّ “محليّةَ” الحكاية هي ما يمنحها قيمتها العالمية ضمن سياق تاريخي بعينه. ولعلّ أجمل ما في الحكايتين السينمائيتين، قصة الحب التي تجعل الفرجة، كما القراءة (بالمعنى التفاعليّ) مُستحقة، والتي تجعلنا نغض الطرفَ – أحياناً – عن صنوف الذبح الشنيع والدماء البشرية الغزيرة التي تسيل على أطراف الشاشة.

هذا الحب العالمي

في “المغول”، تشكّل حكاية الحب التي تتبرعم بين الفتى تيموجين وبورتيه، الفتاة الذكية التي تصبح ملهمة تيموجين وتوأم روحه، جوهر الفِلْم. في التاسعة من العمر، يرافق تيموجين أباه في رحلة سفر لاختيار عروسه المستقبلية. خلافاً لرغبة أبيه، يقع خيار تيموجين على الصغيرة بورتيه، فيعدها بأن يرجع بعد خمس سنوات ليتزوجها. مشهد التعارف بين الطفلين مشغول في مشهدية ملهمة ومعبِّرة، حيث تطوي مزيجاً من النضج والبراءة. لا نستطيع إلا أن ننجذب إلى الصغيرة بورتيه، التي حين تعرف من الفتى أنه يبحث عن عروس، تقول له بجرأة غير متوقعة: “الناس الأذكياء يختاروننا كعرائس”، مضيفة: “يجب أن تختارني!” كيف لنا ألا نحبّ بورتيه؟ كيف لنا ألا “ننحاز” عالمياً لقصة حب تتجاوزُ الحدود التاريخية والجغرافية، لتجسر كل الهُوى الثقافية، فتشدّنا إليها؟

في “المغول”، تشكّل حكاية الحب التي تتبرعم بين الفتى تيموجين وبورتيه، الفتاة الذكية التي تصبح ملهمة تيموجين وتوأم روحه، جوهر الفِلْم. في التاسعة من العمر، يرافق تيموجين أباه في رحلة سفر لاختيار عروسه المستقبلية. خلافاً لرغبة أبيه، يقع خيار تيموجين على الصغيرة بورتيه، فيعدها بأن يرجع بعد خمس سنوات ليتزوجها. مشهد التعارف بين الطفلين مشغول في مشهدية ملهمة ومعبِّرة، حيث تطوي مزيجاً من النضج والبراءة. لا نستطيع إلا أن ننجذب إلى الصغيرة بورتيه، التي حين تعرف من الفتى أنه يبحث عن عروس، تقول له بجرأة غير متوقعة: “الناس الأذكياء يختاروننا كعرائس”، مضيفة: “يجب أن تختارني!” كيف لنا ألا نحبّ بورتيه؟ كيف لنا ألا “ننحاز” عالمياً لقصة حب تتجاوزُ الحدود التاريخية والجغرافية، لتجسر كل الهُوى الثقافية، فتشدّنا إليها؟

في طفولته وبداية مراهقته، يعاني تيموجين كل صنوف المحن التي لا يمكن تخيلها، ومع ذلك يلتزم بوعده الذي قطعه لبورتيه، إذ يفرّ من العبودية والأسر، كي يتزوج عروسه التي تكون في انتظاره. بيد أنه حين يقوم زعيم قبيلة معادية بخطف بورتيه، يعقد تيموجين العزم على أن يستعيدَ زوجتَه، مستعيناً في ذلك بصديق طفولته جاموخا، الذي يوافق – بعد تردد – على أن يساعدَه في غزو قبيلة العدو لاستعادة بورتيه، لكنه يهمس فوق كتفه قائلاً: “لا تخبر أحداً أننا ذهبنا إلى الحرب بسبب امرأة!”

كيف لنا ألاَّ “ننحاز” عالمياً لقصة حب تتجاوزُ الحدود التاريخية والجغرافية، لتجسر كل الهُوى الثقافية، فتشدّنا إليها؟

في “أبوكاليبتو”، الحبَّ هو ما يُبقي مخلب الفهد على قيد الحياة، وهو ما يبقينا متحفزين، مترقبين، إذ تتقطع أنفاس قلوبنا الراكضة معه في رحلة فراره التي تلامس الموت مرّات، مظهراً شجاعة وبأساً هائلين في مواجهة صيادي بشر قساة. يراقب مخلب الفهد رفاقه من رجالات قبيلته يساقون إلى المذبح على قمة هرم، حيث يقوم كاهن بانتزاع قلوبهم النابضة وفصل رؤوسهم، ومن ثم دحرجة الرؤوس والأجساد على درجات الهرم العملاق، مسرح تقديم القرابين، وسط نشوة مرعبة لآلاف الناس في الأسفل يتلقّفون الذبيحة البشرية بفرح غامر. حين يأتي دور مخلب الفهد كي يذبح، يودعه رفيقه في طابور الموت متمنياً له رحلة طيبة إلى العالم الآخر، فيجيبه مخلب الفهد: “لا أستطيع أن أذهب.. ليس الآن”. وكان مخلب الفهد، كما نتابع في سياق الحكاية السينمائية، قد حرص – عند تعرض قريته للغزو – على إخفاء زوجته الحامل “سفِن” وابنهما في كهف عميق في الأرض، بعيداً عن عيون الغزاة، على أمل العودة إليهما لاحقاً. في لحظة “الذبح” الطقسية تلك، التي يبدو فيها موت مخلب الفهد وشيكاً، يتراءى له طيف زوجته، تقول له: “عُدْ إليّ!” فيدرك أنه لا يستطع أن يموت، فهناك امرأة تنتظره. وقبل ثوان من انتزاع قلبه، يقع كسوف للشمس، يعلن الكاهن الأعلى على أثره أن “الإله” المزعوم قد نال كفايته من الدماء، ثم يعطي تعليماته بالتخلص لاحقاً ممن تبقى من الأسرى “الأحياء”، ومخلب الفهد من بينهم.

هنا، تبدأُ رحلة الصياد المقدام للعودة إلى امرأته وإلى غابته، وهي رحلة غريبة عجيبة، لكنها – بطريقة ما – تمنح بعض الأمل في أنّ الحبَّ الصادق يمكن أن يطيلُ عمرَ حضارة تحتضر.

هنا، تبدأُ رحلة الصياد المقدام للعودة إلى امرأته وإلى غابته، وهي رحلة غريبة عجيبة، لكنها – بطريقة ما – تمنح بعض الأمل في أنّ الحبَّ الصادق يمكن أن يطيلُ عمرَ حضارة تحتضر.

يطرح “أبوكاليبتو” فكرة جوهرية “كونية”، وهي أنّ “بذور فناء حضارة عظيمة كامنة فيها”، كما يقارب العديد من الموضوعات “العالمية” المثيرة للجدل، كالقحط، واجتثاث الغابات، والحروب، والهمجية، والسلطة الدينية الفاسدة التي تسعى إلى استمالة آلهة وهمية على حساب قداسة الإنسان. وبمعزل عن هذه القضايا “العالمية “الحيوية، فإنّ قصة الحب في “أبوكاليبتو”، كما في “المغول”، هي الموضوع وهي الأساس. فالفكرة الرومانسية، التي يتخلّلها نفَس فُروسي، والتصور بأن هناك رجلاً لن يتردد في شنّ حرب من أجل امرأة، وصياداً يراوغ “كتيبة اغتيال” ببسالة كي ينتشل امرأته من جوف كهف مهدّد بالأمطار التي قد تغرقها وتغرق ابنه ووليده القادم، هما أصل “المرويّة”، وهما جذر الوجود، الذي يستحقّ أن يبقى.

فقصة الحب المنسوجة في السرديّة السينمائية شخصيةٌ جداً، فرديّة للغاية، وشديدةُ المحلية، ومع ذلك قابلة جداً للإسقاط، كما أنها عالمية تماماً. إن الجزئيّاتِ المحلية الصغيرة جداً في الحكاية السينمائية، المستخرَجة من عموميات التاريخ هي التي تجعل الحكاية / الفِلْم تجربة تُشاهد وتُقرأُ وتُعاد قراءتها مرّة تلو المرّة، والأفكار الصغيرة اليانعة المقطوفة، بانتقائية وصبر، من المفاهيم الكونيّة العظمى هي الأساس الذي يمنح القصة فرادة وتميزاً “محلياً”، لتنطلقَ من محليتها إلى قبولٍ عالمي.

في كلا الفلمين، لم تُصَغ الحكاية كي ترضي المشاهدَ، بوصفه الآخر “العالمي”، أو تلبي توقعاته السهلة، أو تصوراته النمطية. لقد حافظت الحكاية على نزاهتها ومصداقيتها الجمالية، مكرِسةً المفردات المحلية، مُعليةً من شأن الألوان الأولى، ناحتةً وجوه الحكاية وبشرها من بيئاتها، مشتقَّةً مقوّماتها الأساسية من بيئتها، التي لم تطلْها فبركة، كما لم تخضع لعملية تحريف ثقافية لأغراض “تسويقية”. باختصار، أخلصت الحكاية للقيمة المحلية التي تمثّلها، فاستحقت عالميّتها، كرؤيا عابرة للقـارات والجغرافيات والحقب التاريخية، لتؤكد على مبدأ لا يقبل الخلاف وهو: أنّ الإنسان هو نفسه الإنسان في كل مكان وزمان؛ وهو القيمة الحقيقية في الحياة. وهذا بحدّ ذاته مفهوم محلي جداً، تماماً كما أنه مفهوم عالمي جداً.

كيف نذهب إلى الآخر؟

والسؤالُ هو: هل نذهبُ إلى الآخر أم نجعل الآخر يأتي إلينا؟

يمكن أن نصوغ السؤال على نحو أكثر تحديداً: هل نمضي إلى الآخر، بالطريقة التي يتوقعنا فيها، أم ترانا نجعل الآخَر يأتي إلينا، إلى طريقتنا في التفكير أو إلى “عقيدتنا” في الحياة؟

يمكن أن نصوغ السؤال على نحو أكثر تحديداً: هل نمضي إلى الآخر، بالطريقة التي يتوقعنا فيها، أم ترانا نجعل الآخَر يأتي إلينا، إلى طريقتنا في التفكير أو إلى “عقيدتنا” في الحياة؟

إذا اخترنا أن نلوي منتجنا الإبداعي، رواية أو شعراً أو فناً، كي تلتقي ومنظور الآخر وتوقعاته عنّا، أو وجّهناها عنوة باتجاه قِبلة الآخر، لا قِبلتنا نحن، قد نكون عندئذ أيَّ شيء إلا ما نحن عليه حقيقة. إن استجداء الآخر كي يقبلنا بأي ثمن على الأرجح يجعلَنا نضحي بالخصائص الأصيلة لـ”منتجنا” الإبداعي، عبر إضافة منكهات “دخيلة” له، تفسد المذاق الأصلي. أما إذا استدرجنا الآخر إلينا، إلى “قريتنا” الإنسانية فائقة الخصوصية والثراء، نكون بذلك قد أعطيناه عالماً بحجم العالم وأكبر.

وتتبدّى خطورة محاولة الافتئات على الهوية الإبداعية أكثر ما يمكن في الكتابة، كونها من الأنماط التعبيرية – خاصة في المشهد الإبداعي العربي – التي تواجه معوقات عدة تحول دون تخطيها أفقها الجغرافي والثقافي وحتى المعرفي. إن الكتابة، دوناً عن غيرها من أشكال التعبير الأخرى، كيان “محلي” ذو فرادة لا تضاهى، وهو “كيان” بقدر ما هو مختلف بطريقته، فإن في “بصيرته” المحلية ما يؤهِله كي يندمج في المنظور العالمي.

تسهم الكتابة، شأنها في ذلك شأن مختلف الأنماط التعبيرية والإبداعية، في توسيع دائرة المعرفة البشرية وتخطي الحدود “المكرَسة” زوراً. وبدورها تسهم القراءة في تقصير المسافة بين “المحلية” و”العالمية” في عملية تستلزم منا، كقراء أن نغادرَ “منطقة الراحة” خاصتنا، فنطرح التصورات المسبقة جانباً، ونسمح لأنفسنا بدخول منطقة جديدة تماماً.

قد نحتاج إلى بعض الوقت كي نتكيّف مع المنطقة الجديدة الآهلة بالبشر والرؤى والأفكار والمشاعر، لكنه لن يمضي وقت قبل أن تصبح جزءاً من مخزوننا الفكري والنفسي، وامتداداً لقيمنا وتعزيزاً لإنسانيتنا، ثم لنتفاجأ أن ما نعتبره جديداً جداً، ومختلفاً جداً، إنما هو في جوهره شديد الشبه بنا. لماذا يجب أن نكون، كعاشقين، مختلفين عن جنكيز خان أو مخلب الفهد؟ هل يختلف الحب حقاً على بعد مئات السنين ومئات الأميال من التاريخ والجغرافيا. هل يختلف شرط الحب كثيراً بين معلِّم مدرسة يعود إلى بيته حاملاً ربطة خبز وصحيفة، وبين صانع أعظم إمبراطورية في التاريخ سالت فيها أنهار من الدماء؟

نعم، سوف نتفاجأ كثيراً حين نكتشف أننا لا نكون أنفسنا إلا حين نكون الآخر. والعكـس لا يمكن أن يكون إلا صحيحاً تماماً. وأن يكون الآخر مدفوناً في التاريخ أو يبدو متشرنِقاً في جغرافيا نائية لا يُغير في الأمر شيئاً.

اترك تعليقاً