الشبيبة، والمرأة، والشغف، والجرأة.. أربع مفردات فحسب. قد تبدو مجرّد كلمات اصطفت إحداها إلى جانب الأخرى بمصادفة محضة، أو لرغبة لدى الكاتب في المقاربة ما بينها، وقد يقول قارئ: “حسناً ربّما ثمَّة آصرةً بين هذه المفردات، لكن ما الذي يربط ما بينها وحديث عن السينما؟”

هنا بالذات، في هذا التساؤل يكمن الرد، لأنّ جوهر القضية يكمن في هذه المفردات الأربع؛ فعلى الرغم من ابتداء خطواتها الأولى قبل ما يربو على نصف قرن، أي في سبعينيات القرن الماضي، بتجارب المخرج والمنتج عبدالله المحيسن، فإنّ ما يُنجز في هذه الأيام في المملكة العربية السعودية هي سينما شابة تحتلُّ فيها المرأة، كسينمائية وكموضوع، موقعاً مهماً.

أوتار حساسة

وقد اصطبغ ما أنجزه السينمائيون الشباب في المملكة بالشغف الصادق تجاه هذه اللغة البصرية والذهنية، وتميّزت غالبية تلك الأعمال بجرأة التناول إلى حد التجاوز، الذي بدا في بعض الأحيان مُغامِراً، خَطِراً وباعثاً للقلق، على منجزي تلك الأعمال بالذات، ذلك لأن مخرجاته ومخرجيها لمسوا أوتاراً حسّاسة، ومسّوا موضوعات لم تكن تدخل ضمن المسكوت عنه والخطأ فحسب، بل كانت تندرج، حتى وقتٍ قصيرٍ مضى، تحت طائلة التابوهات المحظورة بشكلٍ مطلق.

وإذا ما عُدنا إلى شريط محمد الظاهري “شروق-غروب” (2009م) الذي تناول فيه ظاهرة اجتماعية خطيرة، هي الاعتداء على القاصرين، فإنّنا نجد أنفسنا أمام فِلْمٍ استبق كثيراً ممّا يحدث اليوم، فهو يعرض في أقل من 28 دقيقة مشاهد يوميّة من حياة من يُسمَّون بـ (أطفال الشوارع)، نرافق خلالها صبياً صغيراً يقضي نهاره بين صباح دراسي مجبول بالعقوبات الجسدية والتدريس التلقيني، ومساءٍ يُضطرّ فيه، بسبب وضع عائلته الاقتصادي، إلى العمل المُضني المحفوف بالمخاطر، وليقع في مرّة من المرّات فريسةً في براثن رجل يستغل ضعفه وعدم اقتداره على الرد.

حديث “المسكوت عنه”

وقد بلغت جرأة محمد الظاهري أقصاها حين أوقع الاعتداء على الصبي في وضح النهار، ليؤكّد فاعلية رسالته ضد من يستغلون وهن الحالة الناتجة عن الفقر والفاقة. ويوجّه الظاهري أصابع الاتهام إلى أطراف كان يُفترض بها أن تقوم بحماية الضعيف والمُعتدى عليه، إلَّا أنها لم تكتف بغض الطرف عن المعتدي، بل أوغلت في إهانة وإذلال المعتدى عليه.

محمد الظاهري قال حينها في حوار مع قناة (العربية): “كان لا بدّ لأحدٍ منّا أن يتحدث يوماً ما عن (المسكوت عنه)، ولم يكن مُستغرباً أبداً في أنْ يُتهم ذلك الشخص بكونه باحثاً عن تفجير فرقعة إعلامية”، ويُضيف الظاهري بأنّ “للسينما وظائف عديدة، في مقدّمها إمتاع المشاهد، (…) إلا أن أي سينما لا تقوم بعرض مشكلات مجتمعها وكشفها وتحليلها دون مواربة أو مداهنة، فهي سينما باهتة وسطحية وجبانة”. ويختم محمد الظاهري بقوله “المجتمع هو من يصنع الموانع، وعوضاً عن أن يسهم في نشر الوعي ومناقشة مثل هذه القضايا الحساسة بصدق، فهو يقوم بإثارة زوبعة لا طائل منها حول أعمالنا التي حاولت إحداث شرخٍ في حاجز المطّاط هذا”.

وبصرف النظر عن النوايا الحسنة لدى الكبار، فإن رغباتهم في فرض الهيمنة على العائلة وأفرادها تُضيّق الخناق على حريّات الأبناء وتُعدُّهم أشياء وبيادق يحرّكونها وفق إراداتهم، ودون النظر أو منح أي اعتبار لرغبات الأبناء.

مساءلة الواقع

يقول المخرج عبدالمحسن الضبعان إنَّ النقاش الذي دار بينه وبين الكاتب فهد الأسطا، الذي شاركه كتابة السيناريو، أوصلهما إلى هذا التساؤل: “ماذا لو وجد شاب، في مثل هذا العمر، نفسه في رحلة لم يكن يرغب بها برفقة والده؟ بماذا سيتحدثان؟ وما الذي سيحدث؟ نحن غالباً ما نعيش تحت سقف منزل واحد، لكن دون أن تتوفر لدينا أية فرصة للمكاشفة أو المواجهة أو المصارحة”. ويُضيف “حاولنا أن نروي قصة من واقعنا، وكنّا أمينين في مساءلتها، وليس بمجرّد نقلها وتطويرها. أنا شخصياً لا أُحب نقل الواقع، بل مساءلته دون إطلاق أحكام نهائية حوله، فنحن نحترم طبيعة علاقاتنا ومجتمعنا وموروثنا، ولم تؤثر علينا مشاهداتنا للأفلام الأمريكية والغربية ولم نُستلب بها”.

لم يُعنْون عبدالمحسن الضبعان فِلْمه بـ “الزيارة الأخيرة”، بل عنونه بـ “آخر زيارة”، وكأنّه يرغب في الإيحاء إلى أنّ تلك الزيارة هي خاتمة لشيء/مرحلة، وابتداءٌ لشيء آخر أو مرحلةٍ أخرى، كما يحدث في الفِلْم بالفعل. ويقول عبدالمحسن الضبعان “أنا أْحب اللغة العربية، وأعتقد بأن عنوان “آخر زيارة” ألطف من “الزيارة الأخيرة”، ومن جانب آخر، فقد تكون هي بالفعل آخر زيارة للجد المريض الذي يعيش أيامه الأخيرة، ولكنها في الواقع هي الزيارة الأولى بين الأب والابن، وكأنّهما يشاهدان بعضهما للمرة الأولى، وهي المرّة الأولى التي يتعرّفان فيها على مشكلتهما”.

يضع الضبعان إصبعه على الجرح الغائر، المتمثّل بغياب الحوار والتواصل ما بين الأجيال، فنحن نجد في الفِلْم ثلاثة أجيال: جيل الجد المريض، الآيل إلى القيام برحلته الأخيرة، وجيل الأب، الحائر ما بين الحفاظ على التقاليد وحاجة ولده للحرية، لذا نراه يقف بين زمنين، ومن ثمّ هناك شخصية وليد، الذي يمثّل الجيل الشاب المتمرّد، ولكن دون امتلاك الأدوات الكاملة بعد لتحقيق تحرّره.

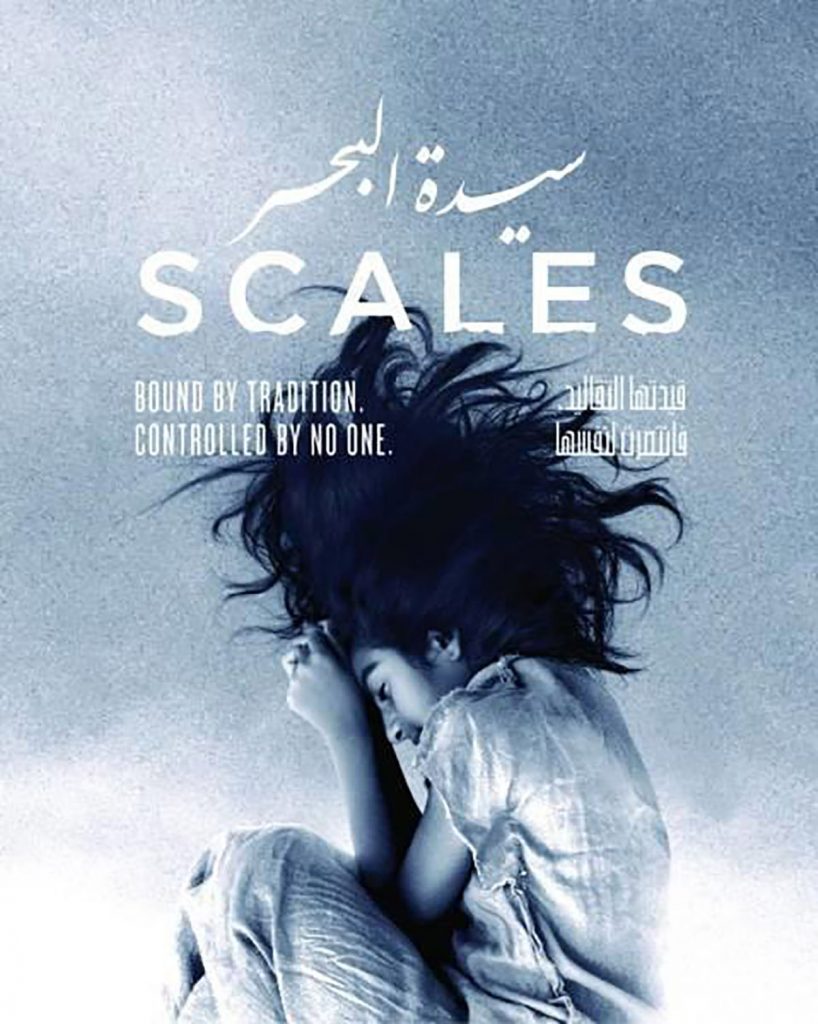

“سيّدة البحر”

ذات الانقطاع ما بين الأجيال يتمثّل أيضاً في فِلْم “سيّدة البحر” لشهد أمين، الذي قدّمته في مسابقة “أسبوع النقّاد”، في مهرجان فينيسيا السينمائي 2019م، وحازت من خلاله أكثر من جائرة. شهد أمين أيضاً تعرض ثلاثة أجيال وثلاث قراءات للمشهد الذي تدور فيه الأحداث، وذلك عبر شخصيات “حياة”، ووالدها، والمختار، وعلى الرغم من قرب الوالد من “حياة”، إلَّا أن البون ما بين الشخصيات الثلاث يبدو شاسعاً، لن يُملأ إلَّا بالتنازل والتضحية.

تقول شهد أمين “الفِلْم وُضع في قالب أسطوري، لكن فيه إسقاطات كثيرة على المجتمع والوضع الحالي”، وتُضيف المخرجة “لم يكن من السهل الحديث عن الحالة الأسطورية فحسب، دون ربطها بالواقع، لقد كنت في نهاية المطاف أتحدث عن بنت شابة، وأتحدث، في جميع الأحوال عن بنتٍ تتصالح مع جسدها، عندما يبدأ ذلك الجسد بالتحوّل التدريجي إلى جسد امرأة”.

وأشارت إلى أن فكرة فِلْم “سيّدة البحر” انطلقت بالأساس من الفِلْم القصير “حوريّة وعين”، وأضافت شهد أمين “بإمكاني القول إن “سيّدة البحر” فِلْم انطلق من رؤيتي لهذه الحورية التي يمكن استخدامها كمجاز للمرأة العربية المتمرّدة الخارجة عن المألوف والسائد، وكان أكثر شيء يُهمني هو أن أُقدّم هذا “الميتافور” الذي يتّحد مع جسد “حياة” الآيل إلى البلوغ، وهو جسدُ امرأة صوّر مجازيّاً بجسد حوريّة”.

كُثُرٌ هم السينمائيون في المملكة العربية السعودية، وإذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الجديدة التي توفّرت في هذا البلد للثقافة بشكل عام، والسينما بشكل خاص، فإن الأفق يبدو مُكتظاً بالطاقات الجديدة التي ستقول كلمتها عبر أعمال تمتاز بالخصوصية بشكل مُطّرد، وإذا ما كان الفِلْم الجميل يبدأ من نصٍّ جميل، فإن بإمكاني الجزم بأن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد ميلاد أفلام متميّزة، وقد أتيحت لي فرصة قراءة عدد من هذه النصوص للتعرّف على طاقات عديدة، برؤى بصرية عالية.

اترك تعليقاً