الخط أبسط شكل يمكن أن يرسمه إنسان.

إنه مجرَّد وصلة بين نقطتين، وهذه الوصلة لا عمق ولا حجم ولا ملمس لها، إذ لا صفة لها ولا مقياس غير الطول. وبذلك قد يكون الخط أقرب إلى أن يكون مفهوماً منه إلى أن يكون شيئاً.

وعلى الرغم من بساطته هذه، كان الخط من أكبر الأدوات التي قامت عليها الحضارات الإنسانية، من زمن الرسم على الكهوف، وحتى زمن تصميم أكثر أجهزة الكمبيوتر تطوراً.

قد يكون الخط مستقيماً أو منحنياً أو متعرجاً أو متكسراً، ولكنه يبقى صائغ الشكل في معظم الإبداعات الإنسانية، من اختراع الكتابة إلى اختراع المواصلات الجوية.

في هذا الملفّ يتطرق إبراهيم العريس بمشاركة فريق التحرير إلى عوالم الخطوط التي تبدو مختلفة في كلّ مرّة نقف أمامها، ويبحث في أشكالها وتصاميمها، ويعرض بعض تجليات الخط وتنوُّع خطاباته في عدد من حقول المعارف الإنسانية، مركِّزاً بشكل خاص على الخط المستقيم، ذي القدرات التعبيرية والدلالية التي تختصر أهمية كل الخطوط.

لا أحد يعرفُ كيف بدأ تاريخ الخطّ، مثلما لا نعرفُ كيف نشأت اللّغة، لكنّ الخطوط وعبر تطوّرها الزمني، وتعدّد وظائفها الفنّية والمعمارية واللّغوية، تعكس من دون شك تحوّلات الزمن واتجاهاته، فهي رافقت الإنسان منذ بداياته، وأسهمت في أساليب تعبيره، واندمجت في تفكيره وحياته ومهاراته وأنماط عيشه.

من البديهي ألَّا نعرف أبداً ما الذي كان الإنسان القديم يفكّر فيه وهو يمسك على سبيل المثال بفحمةٍ ليرسم بها أو بغيرها ممّا توافر له من ألوان الطبيعة، تلك الخطوط التي قد تمثّل ثَوراً أو أفعى أو فيلاً أو سمكة أو غيرها من حيوانات الغابة، رفيقته في الوجود، ومنقذته من الجوع، ومنافسته على لقمة العيش أو حتى مساعدته في سبيل البقاء.

إلا أنّ تلك الخطوط، ومن دون أن تغيّر وظيفتها الأساسية، أي الوظيفة التعبيرية، واصلت رفقتها للإنسان منذ ذلك الحين، مندمجةً في تفكيره وحياته ومهاراته وسبل عيشه وأنماط إبداعه، وبشكلٍ لا يوازيه قيمة وحضوراً سوى العنصرين الآخرين، اللّذين ولّدا لديه بطرقٍ مختلفة ربما، ولكن لوظائف سرعان ما بدت مختلفة مع مرور الزمن: النار من ناحية، والعجلة من ناحية أخرى.

من إضافات الإنسان

من تلك الخطوط البدائية، إلى كلّ أنواع الوظائف التي يمارسها الخطّ اليوم، في العِلم والطبّ والعمارة والكتابة والفنون الإبداعية والاستراتيجيات العسكرية والتصميمات الصناعية، ويمكن للّائحة هنا أن تطول إلى ما لانهاية، عاش الخطّ حياته بالتوازي والتكامل مع حياة مُبتدعه دون افتراق.

نقول مُبتدعه وليس مُكتشفه، لأن الخطّ، على عكس النار والعجلة، لم يكن موجوداً في الطبيعة بالشكل الذي استخدمه الإنسان، ولم يكن على هذا إلّا أن ينتزعه منها بحيلةٍ ما أو بصدفةٍ سعيدة، بل كان شيئاً “أوجده” ذلك الإنسان وأبقاه في رفقته لملايين الاستخدامات، وكان منها ما هو وهمي، وما هو أساسي، وما هو يزاوج بين الوظيفتين، انطلاقاً من ابتكاراتٍ خلّاقةٍ، يقيناً أنّها ما كانت لتخطر في بال ذلك الصيّاد الأول، الذي ربما استخدم الخطوط لحبس طريدته المقبلة في سجنٍ وهمي طوطمي معيّن.

قد يبدو هذا الأساس بسيطاً اليوم، بل وحتى بديهياً، لكنّه شكَّل الأساس الذي انبثقت منه أكثر الأفكار والابتكارات تعقيداً، لأنّ الحضارة الإنسانية نفسها ما كان لها أن توجد لولا تلك القواعد التأسيسية البسيطة. والحقيقة أنّ تلك القواعد هي بالتحديد ما نقل الإنسان من بدائيته إلى مستواه العقلاني الرفيع، الذي راح ينمو ويتطوّر خلال القرون التي فصلت بين رسوم المغاور والكهوف الأولى، وصولاً إلى العصور الفرعونية والإغريقية، وربما أيضاً السومرية والهندية والصينية، في وقتٍ كانت فيه القارّة التي لن “تُكتشف” إلّا بعد ذلك بزمنٍ طويل، أي أمريكا، وخصوصاً النصف الجنوبي منها، تعجّ بنحو ثلاث حضاراتٍ، لا تقلّ في معمارها وتقدّمها الإبداعي والصناعي عمّا كان يحدث في مصر أو الصين أو غيرهما في العالَم “القديم”.

وبتقدُّم الحضارة الإنسانية، برز الخط المستقيم أكثر من غيره، حتى أصبح من أساسيات هذه الحضارة. فتجسّد في تطبيقات مادية ملموسة من صناعة رماح الإنسان الصياد، وتطور فن البناء، إلى تشكل علم الرياضيات وكل ما أعقب ذلك.. وإلى ذلك، لم يتوانَ الإنسان عن رسم خطوط وهمية غير مرئية، ولكن وظائفها لا تقل أهمية عن غيرها.

خط الكتابة

من المسلّم به أن اختراع الأبجدية كان أعظم اختراعات الإنسان على مرّ العصور. ونادراً ما ننتبه إلى أن الكتابة هي في نهاية الأمر خطوط ابتكرها الإنسان ليُعبّر بها بشكلٍ بدا غامضاً في البداية، عن أصوات تمكّنه من التواصل مع رفاقه في الوجود، وذلك منذ اللحظة التي تحوّل فيها ذاك الوجود إلى مجتمعٍ ولو في أدنى درجاته البدائية. كيف حدث هذا؟ من الصعب اليوم أن نعرف ذلك تماماً، لكنّنا نعرف أنّه في لحظةٍ ما، حين وجد الإنسان أنّ عليه أن يكتب بعد أن نطق، لم يجد سوى الخطوط وسيلةً تمكّنه من ذلك. وهكذا مع اختراع الكتابة في أنحاء عدّة من هذا الكون، حاز الخطّ مكانته الأرقى، ولا سيما حين راح يُعبّر في تشكّلاته المتنوّعة والفكرية، عن معانٍ محدّدة: خطّ واحد يعني أوّل الحروف، وكذلك أوّل الأرقام. وراح الخطّ الأوّل يتشكّل في ثانٍ، يُعبّر عن صوتٍ مختلف، أعقبه ثالث يتألَّف من عددٍ من الخطوط أكثر تعقيداً، وهكذا على التوالي، حتى أكمل الإنسان ما هو بحاجة إليه من حروفٍ للكلمات التي راح يبتكرها، ليسمّي كلّ شيءٍ حوله، وكلّ فعلٍ له مواصفاته وأعداده.

لا شك في أن الإنسان عرف أهمية الخط قبل ظهور الكتابة بعدة آلاف من السنين. ولكن الكتابة كانت خطوة عملاقة في مسيرة الانتفاع من الخط وتسخيره في تقدُّم البشرية. ولأن لا بداية محدَّدة لتاريخ الخط، ولا حصر لحضوره في عوالم الأمس والحاضر، لا يمكننا هنا إلا استكشاف حضوره وتجلياته في عيّنة من بعض الإنجازات الإنسانية، التي ما كانت لتكون لولا هذا الخط البسيط.

في فن العمارة

تلازم الخطين المستقيمين الشاقولي والأفقي

منذ أن ضاقت الكهوف بساكنيها، وقرر الإنسان أن يبني مأواه بنفسه، اكتشف بالفطرة، ومن دون أي معرفة بالفيزياء وبقوانين الجاذبية، أن رصف الحجارة عامودياً وفق خط مستقيم يضمن عدم سقوطها على الأرض، وأن مد السطح وفق خط أفقي مستقيم ضرورة لا بد منها. هذا المبدأ البدائي في فن البناء استمر معمولاً به في الحضارات الكبرى التي نشأت بعد ذلك، من الفرعونية إلى الإغريقية. أبنية تتألف في تصاميمها من خطوط مستقيمة عامودية وأفقية. وحُمّلت الأقسام العامودية أبعاداً رمزية تدل على السمو والتطلع صوب الأعلى، تُعبّر عن ذلك الأعمدة المستقيمة التي راحت تعلو وتغلِّف الأبنية الكبرى، وخاصة ما كان منها ذا طابع ديني. الإضافات الوحيدة التي أتت بها هذه الحضارات هي في استخدام بعض الخطوط المستقيمة المائلة، في الواجهات. واللافت في هذا الأمر، هو أن الخطوط المستقيمة المائلة (بصفتها حيلة تسهِّل بناء سطح أصغر)، ظهرت في حضارات متباعدة لا دليل على وجود اتصالات ما بينها، أو تأثر بعضها بالبعض الآخر، مثل الهند في آسيا وحضارتي المايا والأزتيك في أمريكا.

ثم كانت الحضارة الرومانية التي أضافت القباب المستديرة على بعض الأبنية العامة، مثل البانتيون. وهو تقليد معماري انتقل لاحقاً إلى الحضارة البيزنطية، ومن ثم الإسلامية، وتزامن ذلك مع ظهور الأقواس الحاملة القائمة المصممة وفق خطين يعلوهما خط منحنٍ.

وربما لصعوبة بناء القباب، اقتصر حضورها بشكل عام على الأبنية العامة والدينية. أما المساكن، وحتى القصور الكبرى فقد ظلت طوال الفترة التي أعقبت عصر النهضة في أوروبا كما في الشرق، تُصمم أساساً وفق خطوط مستقيمة عامودية وأفقية. باستثناء التيار الباروكي في أوروبا الذي أضاف إلى الخطوط المستقيمة بعض الخطوط المنحنية.

ومن أقرب الأمثلة إلينا عن صمود الخط المستقيم في العمارة هو في العمارة النجدية التي ظلت حتى الأمس القريب، تبني الأقواس الحاملة وفق خطين مستقيمن مائلين، يتكئان على بعضهما، ويعلوان عامودين مستقيمين.

في العمارة المعاصرة

خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ظهرت بعض التنظيرات الفنية التي تدعو إلى التحرر من ضغوط كثيرة ومن بينها الخط، وتحديداً الخط المستقيم بذريعة أنه غير موجود في الطبيعة (سنتطرق إليه بشيء من التفصيل في مكان آخر من هذا الملف). ومن بين الذين عايشوا تلك الفترة المعماري الإسباني أنطونيو غاودي الذي يستحق التوقف أمامه، لأنه الأب الروحي للعمارة التي نراها من حولنا اليوم.

ففي نهاية الأمر، كان غاودي عند نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، نتيجةً حتميةً لضروب الجنون كلّها التي عرفتها الحداثة، بما فيها “جنون الانطباعية” النافي لضرورة الخطّ، ومجموعة التجديدات الهندسية التي انطلقت في برلين أو فيينا، متحدّية القيم الراسخة إمّا عمراناً أو تزييناً. فقد كان غاودي أوّل من “نظّم” تلك الثورة العمرانية عبر عشرات الأبنية التي لم يجد ضرورة للاحتفاء بوجود الخطّ فيها. أوليس من حقّنا أن نقول هنا إنَّ غاودي كان الباني الحقيقي لتلك الهندسة العمرانية التي وصلت إلى أحدث المباني التي شيّدت في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الذي أعقبه، وحملت تواقيع تتراوح بين رنزو بيانو، وسانتياغو كالاترابا، وجان نوفيل، والسيدة الوحيدة بينهم زها حديد، وذلك كي لا نسمّي سوى الأشهر والأقرب إلينا من بينهم. وهنا أيضاً يمكننا أن نضرب أقرب الأمثلة إلى بصرنا: مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” المؤلف في هيكله الخارجي من مجموعة أشكال بيضاوية، ليس فيها خط مستقيم واحد، من دون أن ينفي ذلك وجود بعضها في داخله.

منحوتات عمرانية

لن نزعم هنا أنّ إنجازات المعماريين المعاصرين أتت خالية من الخطوط، سواء أكانت مستقيمةً أو غير مستقيمة. فهذا الزعم سوف يبدو كحال الزعم بأنّ الكائن البشري يمكنه أن يولد من دون هيكلٍ عظمي. لكن بإمكاننا القول إن تلك التصميمات الغارقة في حداثةٍ مدهشة، فَصَلت بين الخطوط، إذ تدخل في التفاصيل التقنية للعمل العمراني، وبين التشكّل الإجمالي للعمل ككل. إذ إنّ هذا التشكّل يبدو لدى حديد أو كالاترابا وحتى لدى ألفريد جيري، وكأنّه منحوتةٌ بالغة الضخامة توجد في فراغٍ كبير. وقد كان ذلك مطلوباً للنمط العمراني الجديد، الذي يستعير تكوينه الإجمالي من منحوتات هنري مور أو حتى من كالدر، وربما من “نحّاتين” آخرين من أمثال سوتو، أحد الذين جعلوا الخطوط موضوعاً وشكلاً لهم، مفرّقين بين أساليب هؤلاء الآخرين مضمونياً وأساليب الأوائل تشكيلياً.

امتداد الانتفاضة على الخط المستقيم

إن بدايات القرن الحادي والعشرين عرفت في مجال العمران ثورةً جديدةً قد تبدو غامضةً، لكنّها إذ أتت كردّ فعل على استتباب عقلانية استقامة الخطّ التي طغت على القرن العشرين، فبدت وكأنّها تحقّق ثورةً فريدةً من نوعها. وشملت هذه الانتفاضة معظم فنون التصميم، بما في ذلك التصميم الصناعي. ولعلّ أفضل ما يعبّر عن ذلك المقارنة بين سيّارتين من الماركة نفسها تنتمي إحداهما إلى النصف الثاني من القرن العشرين، والثانية إلى بدايات القرن الحالي، وستكشف النتيجة وجود فروقات شكلية وجمالية فرضتها هذه الانتفاضة على الخط المستقيم. وهناك من يرى أنّ السيّارات الكورية التي تبدو عادةً خالية من الخطوط المستقيمة إلى حدٍّ كبير، حظيت بإعجابٍ كبير جرّاء ذلك، وهذا ما فرض على مصنّعي السيارات الأوروبية العريقة أن تتبع هذا المذهب في التصميم. لقد قال قائل إنَّ المسألة تتعلّق بزمنٍ تسود فيه عقلانية الزوايا الحادّة والخطوط المستقيمة، وآخر تسود فيه فلسفة لا عقلانية تنفي الحاجة إلى الخطّ المستقيم… ولسنا ندري على أيّ حال ما إذا كان علينا أن نؤمن بهذا التفسير!

في فن الرسم

في البدء كان الخط، وكذلك في نهاية المطاف

الخط هو ألف باء فن الرسم. حتى إن كلمة “رسم” تعني تمثيل شيء ما بواسطة الخطوط وليس بالألوان، يدل على ذلك التفريق في اللغات الأوروبية بين Dessin بالفرنسية مثلاً، التي تعني الرسم بالخط، و Peinture التي تعني التلوين بالطلاء، أو بالإنجليزية Drawing وPainting. فباستثناء حفنة قليلة من اللوحات التي وصلتنا من ربع قرن من الزمن، يمكن القول إن أساس كل الرسوم واللوحات الملونة التي وصلتنا من كهوف لاسكو التي تعود إلى ما قبل 15 ألف سنة وحتى ما بعد بيكاسو اليوم، كانت في أساسها خطوطاً. ولولا مهارة الإنسان في تمثيل شيء ما بواسطة الخط لما كان لكل هذا التراث أن يظهر.

ثمَّة أعمال فنية كثيرة تقتصر في صيغتها النهائية على الخطوط مثل الأعمال الحفرية (Gravures)، ولكن أهمية الخط تكمن في أنه المرحلة الأولى من العمل على أي لوحة، أي في تشكيل الإطارات التي ستُملأ بالألوان لاحقاً.

في كل اللوحات والرسوم الملوّنة التي وصلتنا من مصر الفرعونية وحتى المنمنمات الإسلامية، مروراً ببورتريهات المدافن القبطية (أساس اللوحة الأوروبية)، والرسوم الصينية واليابانية القديمة، بقيت خطوط التأطير واضحة ومرئية وتشكِّل جزءاً من العمل النهائي.

في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، بدأت محاولة بعض الفنانين الإيطاليين مثل أنطونيللو دي مسسينا إخفاء خطوط التأطير، من خلال قولبة الشكل. وبلغت هذه المساعي ذروة نجاحها في عصر النهضة على أيدي ليوناردو دا فنشي ومعاصريه. ليختفي خط التأطير بعد ذلك من اللوحة الأوروبية اختفاء تاماً. ولكنه لم يختفِ من فنون الرسم في الثقافات الأخرى.

وعندما نقول اختفى، نعني بذلك حجبه عن العيون، وليس فقدان دوره. فكل اللوحات الزيتية التي وصلتنا من عصر النهضة وحتى أواسط القرن التاسع عشر، كانت تبدأ برسم موضوعها بواسطة الخطوط فقط.

أما على مستوى المضمون، أي موضوع العمل الفني، فهناك أعمال في الفن الأوروبي استعان بها الفنان بالمسطرة (أو كاد) كي يرسم خطوطاً مستقيمة، حيث يستدعي الموضوع ذلك. ومن بواكير ذلك لوحة “معركة سان رومانو” لباولو أوتشيلو في القرن الخامس عشر، حيث تشكِّل الرماح مجموعة من الخطوط المستقيمة المتقاطعة تستمد قيمتها من خطابه الجمالي، وليس البطولي، وفي لوحةٍ لاحقة لدييغو بيلاسكويث، عنوانها “الرماح” أو “صلح بريدا”. صحيح أنّ “غابة” الرماح التي يمتشقها الجنود الحرّاس في اللّوحة الضخمة التي تمثّل المصالحة بين القوّات الإسبانية المحتلّة والهولنديّين الصاغرين المستسلمين، موجّهة إلى الأعلى في نوعٍ من الإقرار باستتباب السلم، لكنّها تمثّل ذلك التهديد الماثل. وعلى عكسها مثلاً، تلك البنادق التي يرفعها إلى جانب البيارق جنود الحرس البلدي، فيما يرسمهم الفنّان الهولندي رامبرانت في لوحته الكبرى “دورية الليل”، ثم “الخطوط” التي تُعبّر عن البيارق والبنادق، هي هنا خطوط طمأنةٍ لا خطوط تهديد بالتأكيد..

لكن أمراً حصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، هدَّد حضور الخط في فن الرسم، ولا نعني بذلك فقط الخط المستقيم الظاهر في العمل، بل أيضاً خط التأطير الأساسي.

خطّ الحياة المكسور

كان الشاعر الفرنسي بودلير من أحذق الكتُّاب والشعراء الذين راحوا يحوّلون الخطّ بعيداً عن ماديته المرئية، إلى مادّةٍ ميتافيزيقية، ليس فقط حين قال إن الحياة بالنسبة إليه “ليست سوى خطّ حياةٍ مكسور”، بل لأنّ قوله وجد صدىً واسعاً عند عددٍ من كُتّاب ومبدعين آخرين، أبرزهم وأوضحهم هاينريخ، وولفلين، وبرودر كريستيانسن، والفيلسوف الفرنسي آلان، والعمراني الألماني آدولف لوس، الذين يجمع بينهم زمنياً معاصرتهم لبودلير، فهم جميعاً من مواليد أواسط القرن التاسع عشر، ما يجعلهم أيضاً معاصرين لأكبر ثورةٍ جابهت الخطّ ومفهومه في الفنّ التشكيلي، ساعيةً إلى إلغائه على الأقلّ فيما عُرف بـ “ثورة الانطباعيّين”.

ليس في الطبيعة خطوط

أتى الانطباعيون في أواسط القرن التاسع عشر ليقولوا إن الخطّ ليس ضرورياً في الفن. لكن لماذا؟ بعد عصورٍ من تسيّد الخطّ، وكان فيها الملك المتوّج على أدوات الفنّ التشكيلي، ولم يكن ممكناً للّوحةٍ أن تخلو من الخطّ حتى ولو كان دوره تحديد الأطر الشكلية لعناصرها، أتى الانطباعيّون ليجعلوا من الطبيعة بشكلٍ خاصّ، ميدان تحرّك لوحاتهم، مؤكّدين أن ليس في الطبيعة خطوط. فالخطوط من صنع المجتمع والإنسان. ورسم هؤلاء مئات اللّوحات التي تمتزج فيها الأشكال، وقد انمحت الحدود (الخطوط) بين كلّ تلك العناصر التي تنتمي إلى الطبيعة، بما فيها الإنسان نفسه، والبيوت، وكلّ ما صنعه الإنسان وأضافه على الوجود الطبيعي. وأكثر من ذلك، نعرف أن بعض الرسامين في تلك الفترة كانوا يبدأون العمل على اللوحة باستخدام الألوان الزيتية مباشرة من دون التمهيد لذلك بتخطيطها.

في هذا السياق، نلاحظ كيف أنّنا إذا ما استثنينا رينوار، ومن قبله إدوار مونيه، اللّذين أكثرا من استخدام اللّون الأسود، ولكن كعنصرٍ تلويني ينتمي إلى المحتوى الشكلي للّوحة، سنجد اللّون الأسود غائباً عن اللَوحات الانطباعية بشكلٍ عام، لمجرد أنّه كان يُستخدم من قِبل الفنّانين، منذ عصر النهضة وحتى الكلاسيكيات الجديدة والفنون الرومانطيقية، بهدف تحديد نقاط التفرقة بين ما يصنعه الإنسان، وتصنعه الطبيعة في اللّوحة.

عودة مُظفّرة ومنقّحة

مهما يكن من أمر، نعرف أنّ واحدةً من أكبر “الثورات” الشكلية المضادّة في تاريخ الفنّ الحديث، كانت عودة الخطوط بعد انطفاء الانطباعية وكلّ ما تولّد عنها من فنون “الوحشيين” و”النبيين” و “ما بعد الانطباعيّين” مروراً بسيزان وغوغان وزعيمهم فان غوغ. فما إن أطلّ القرن الـ 20 وأطلّت معه التكعيبية و”الآرت ديكو”، ومن بعدها تجلّيات البوهاوس، وهندسات الخطوط المستقيمة، فضلاً عن التعبيرية الألمانية ومدرسة فيينا، والزوايا الحادّة، وتفاقم عصر الآلة بدءاً من الأهمّية التي راحت تتّخذها السكك الحديدية في الحياة اليومية، وصولاً إلى شقّ الطرقات العريضة لاستيعاب عصر السيّارات وما إلى ذلك، حتى استعاد الخطّ صولجانه ومكانته وأهميَّته. أفلا يمكننا انطلاقاً من هنا أن نقول إن العصر الحديث أصبح وبقوّة، عصر الخطّ من جديد. ولكن في كلّ المجالات؟ وحتى متى؟

من الشكلِ إلى الموضوع

صحيح أنّ بيكاسو سيكون خلال النصف الأوّل من القرن العشرين سيّد الخطّ في الرسم، ولاحقاً في النحت أيضاً وإن بصورة أقلّ أهمية. غير أنّ المعلّم الأكبر بين عدد لا بأس به من الرسّامين، هو الروسي فاسيلي كاندينسكي، عادوا إلى الخطّ بكلّ قوّة. إذ لم يكتف كاندينسكي بجعل الخطوط سواء أكانت مستقيمةً أم متعرّجةً أم مكوّنةً موضوع الرسم وليس شكله فقط، بل إنّه سيُنظّر إلى ذلك “التجديد” في ما لا يقلّ عن كتابين له.

فبالنسبة إلى كاندينسكي الذي اهتمّ أكثر ما اهتمّ بالبُعد الميتافيزيقي للخطّ، لم يعد هذا الأخير شكلاً أو أداة، بل صار هو المعنى والمحتوى، وهو الدالّ والمدلول في آنٍ معاً. وهذا الدور الجديد للخطّ بكلّ مستوياته، اتّبعه كثيرون بعد كاندينسكي، مثل بيات موندريان ومارك روتكو، ومن بعدهم سي تويمبلي وآخرين غيرهم. لقد أخذوا جميعاً، ولو نظرياً على الأقلّ، يسبغون على ميتافيزيقية الخطّ دلالات لم تكن في الحسبان.

اشتغل موندريان، يتبعه ويفسّره في ذلك الفنّان الكندي المعاصر آغنس مارتن، بشكلٍ خاص على نوعٍ من التفسير الفلسفي – السيكولوجي لاستخدام الخطوط في اللّوحة، وهو مستقًى في الأساس من غيبيات القرون الوسطى، وخصوصاً الدلالات المتكاملة والمتناقضة بين الخطوط الشاقولية وتلك الأفقية. بالنسبة إلى موندريان تحمل الخطوط في تجلّياتها شتّى، دلالات ذات معنى محدّد يرتبط على أيّ حال بنفسية الإنسان. لذلك لن يكون غريباً على الذي اشتغل دائماً على الخطوط الشاقولية والأفقية، أن يرفض خطوط الزوايا، مضفياً على تلك التي اشتغل عليها دلالات محدّدة. فبالنسبة إليه، وربما استناداً إلى كاندينسكي في تفسيره الميتافيزيقي، يعني الخطّ الأفقي نوعاً من الراحة والدعة بالنظر إلى أنّه يحاكي وضعية الإنسان في لحظة راحة، وفي المقابل، فإنّ الخط الشاقولي (العمودي) يتعلّق بنزعةٍ ميتافيزيقيةٍ، طالما أنّه يتّجه نحو الأعلى. أما بالنسبة الى خطّ الزاوية، فإنّه يوحي بالحركة، فيما يوحي الخطّ المنحني بالنزعة الإنسانية وبالبعد الحسّي. ويزعم موندريان أن الناظر إلى لوحةٍ ما، سواء كانت واقعية أو تجريدية، قد لا يدرك هذه المشاعر من فوره، لكنّه سوف يستشعرها بأحاسيسه إن هو تأملها طويلاً! وإن هو أدرك أنّ ثمّة في كلّ لوحةٍ ومهما كان شأنها، رسائل حسّية أو روحية، وربما أحياناً عقلية، يتمّ إيصالها من طريق تضارب الخطوط وتشابكها وتضافرها مع بعضها بعضاً. مهما يكن يتساءل منتقدو هذه التفسيرات، عمّا إذا لم تكن مُقحمة على اللّغة الفنّية من خارجها، وتصادر تفكير من يتوخّى التمتّع بجمال أيّ لوحةٍ من اللّوحات.

الخط في اللغة العربية

يتفق “القاموس المحيط” مع اللغتين الفرنسية والإنجليزية في تسمية السطر الكتابي خطاً. ففي أول معاني كلمة الخط الواردة فيه، جاء أنه السطر. ويضيف القاموس نفسه مجموعة معانٍ أخرى لمفردة “الخط” نفسها، ومنها أنه “الكتابة ونحوها مما يُخط باليد، والطريق المستطيل، وعند الحكماء هو ما يقبل الانقسام طولاً لا عرضاً ولا عمقاً، ونهايته النقطة، والخط البياني في علم الرياضيات والهندسة هو ما يبيّن الارتباط بين متغيرين أو أكثر.

ويعدِّد “معجم المعاني الجامع”، نحو خمسة وعشرين معنى لمفهوم الخط في تسمية أشياء وأمور مختلفة، بدءاً من الكتابة، وصولاً إلى الجغرافيا وخط الاستواء مروراً بالمصطلحات المصرفية، مثل خط الائتمان، والفرق بينه وبين خط الائتمان المفتوح، وخط الاعتماد، وخط السوق.

في السينما

صور مختلفة للخط المستقيم الواحد

كما هو حال أي موضوع آخر، حضر الخط في عدد كبير من الأفلام السينمائية، وتفاوت هذه الحضور ما بين الاستعارة الرمزية في العنوان، والدور المحدود ضمن سياق الحبكة، وصولاً إلى تشكيله مكوّناً رئيساً من موضوع الفلم. وفي التوقف أمام هذه الفئة الأخيرة، يمكننا أن نلاحظ تعدُّد الدلالات التي يمكن أن يحملها الخط المستقيم نفسه ما بين قصة وأخرى.

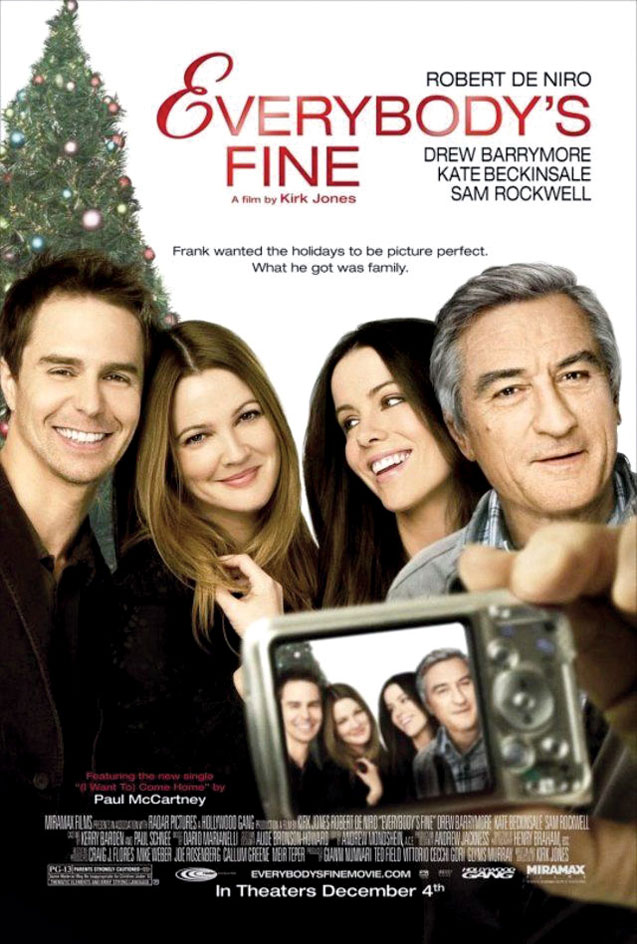

خطوط لتكريم الأبّ

واحد من أجمل المشاهد حول العاطفة الأبوية وأرقّها هو ما نشاهده في فلم “الجميع بخير” (2009م)، من إخراج جوزيبي تورناتوري وبطولة روبرت دي نيرو، حين يكتشف أب غير مثالي أنّ ابنه البكر دافيد، الوحيد من بين أولاده الأربعة الذي سيرحل عن عالَمنا، رسم في لوحته الأخيرة مجموعةً من الخطوط الكهربائية المعلّقة على الأعمدة. يستنتج الأب من تلك اللّوحة، كم أن ابنه كان يحبّه، لأن مهنة الأبّ في الأساس كانت تركيب الخطوط الكهربائية، ما جعل اللّوحة نوعاً من التكريم له ولمهنته!

وخطوط الدم

في المقابل، نجد المخرج الأمريكي بريان دي بالما، يطلق على أحد أفلامه الأكثر احتجاجاً ضدّ الحروب عنوان “الخطّ الأحمر الرفيع” (1998م)، ويعني به خيط الدم الناتج عن مقتله في معركةٍ حربية. ويذكّرنا هذا العنوان بواحدٍ من أقوى مشاهد رواية “مائة عام من العزلة” للروائي غابريال غارسيا ماركيز، حيث يعطي لخيط الدمّ في مشهد قتلٍ داخل بيت “آل بونديا” ذكاءً خارقاً، فيصف الخيط الذي يسيل من القتيل في خطٍّ مستقيمٍ حتى يصل إلى بساطٍ عزيزٍ على أهل البيت، فينحرف عن مساره من تلقائه، متجنّباً تلويث البساط، مواصلاً سيره بكلّ أناقةٍ واحترام.

وخط الموت والحياة

ولكن أقوى صور دلالة الخط على الموت والحياة، هو ما نجده في فلم “ذوو الخط المسطح” (1990م). وهو فلم تشويق ورعب، من إخراج جويل شوماخر وبطولة جوليا روبرتس وكيفر ساثرلند. تدور قصة هذا الفلم حول عدد من طلاب الطب قرَّروا أن يختبروا سراً الموت المؤقت لبضع دقائق، على أن يعيد زملاؤهم إحياءهم. وخلال إجراء هذه العملية عدَّة مرات بواسطة الحقن بالمواد الكيميائية وتبريد الأجسام، تبقى العيون والكاميرا شاخصة إلى جهاز جس نبض القلب إلى أن يتوقف ويصبح مؤشره خطاً مستقيماً. وخلال إعادة الإنعاش، تبقى الأبصار معلقة على الجهاز نفسه بانتظار تذبذب الخط المستقيم المسطح للدلالة على الحياة، حتى ليمكن القول إن هذا الجهاز بالخط الذي يرسمه كان بطلاً من أبطال الفلم، استحق بجدارة أن يكون مصدر العنوان.

وفي صميم تقنية هذه الصناعة

والواقع أن صناعة السينما ككل، ولاحقاً صناعة التلفزيون والفيديو وصولاً إلى الحواسيب المتطوِّرة، ما كانت لتظهر لولا تلك الدقّة التي باتت تطبع خطوطاً، أخذ تكثّفها وتجاورها اللانهائي يخلق معجزات تقنية لم يحلم بها الإنسان في تاريخه. مع ذلك، وحتى لو لم يكن هذا الأمر واضحاً للعيان، نعرف أنّ تلك “المعجزات” التقنية والتكنولوجية كلّها، تدين في وجودها لفكرة الخطّ. ولنتصوّر كيف كان يمكن لشاشات التلفزة وغيرها من الشاشات الأصغر أن تكون عليه، لو لم تكن الخطوط تكمن في خلفية كينونتها.

بعض الخطوط الوهمية

في كل ما تقدَّم، كنا نتناول الخطوط المرئية. ولكن لأن الخط أقرب إلى أن يكون مفهوماً كما سبقت الإشارة، سهُل على الإنسان أن يبتكر خطوطاً وهمية، غير مرئية في الواقع، ولكنها لا تقل شأناً عن غيرها إن لم تفقها في ذلك. ولعل تلك التي تحدِّد الملكيات الجغرافية وتفصل ما بين الأوطان من أبرزها.

خطوط تحدِّد الأوطان

حين لا تفرض التضاريس الجغرافية حدود ملكية أو دولة ما، يتولى خط وهمي هذه المهمة. فقد كان للخطوط في الحياة العامّة ولا يزال، دور حاسم في تقسيم أراضي البسيطة إلى دول. وفي نهاية الأمر، ربما تكون الأوطان والدول، هي الكينونات الوحيدة التي تحدّها خطوطٌ غير مرئية، صُنعت بالتوافق قبل أن تتجدّد وتتجذّر النزاعات فيها. وحسبنا هنا أن نتأمّل خريطة مصر على سبيل المثال، لنلاحظ كيف أنّ حدودها الغربية (مع ليبيا) والجنوبية (مع السودان)، تبدو على الخريطة خطوطاً مستقيمة بدقة، ما يعني أنّها خطوط حدودٍ بسيطة، لا علاقة لها بأيّ تضاريس طبيعية.

مثل هذه الحدود الخطية المستقيمة تظهر عند رسم شطر أكبر من حدود دولة دفعة واحدة، وخاصة عندما لا تمر هذه الحدود بمناطق مأهولة بكثافة. أمّا الأعقد منها بكثير فهي خطوط الحدود التي رُسمت ببطء عبر قرون من الصراعات، مثل حدود الدول في كل القارة الأوروبية. وهي حدود متداخلة لا يمكن للخطوط المستقيمة أو حتى المتواصلة في انحناءاتها العجيبة أن تبدو فيها حقيقية.

مهما يكن، فإن قدّر لنا ذات مرّة أن نحلق في طائرةٍ فوق سطح الكرة الأرضية، فمن المؤكّد أنّنا سنتعرّف على القارّات والمدن، وعلى الأنهار والوديان، وعلى الصحارى بطريقةٍ أسهل بكثير من التعرّف على الدول نفسها. فالخطوط هنا تعجز عن لعب أيّ دورٍ بطبيعة الحال!

خط الفصل الزمني

أما الخط الأكثر وهمية في تاريخ الوجود الإنساني، هو ذاك الذي تمّ تعيينه في القرن الثامن عشر في مكانٍ ما على طول المحيط الهادئ، من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، وتقرّر أن يكون الفاصل بين عالَمين زمنيّين: عالَم الأمس وعالَم اليوم. فنحن نعرف أنّ ذلك الخطّ هو الوحيد الذي إن عَبَرناه من الغرب إلى الشرق، يمكنه أن ينقلنا في ثانيةٍ واحدة من اليوم إلى الأمس. وإن عبرناه على العكس من ذلك، أي من الشرق في اتّجاه الغرب، سننتقل خلال تلك الثانية نفسها، من الأمس إلى اليوم.

بهذا المعنى، من المؤكّد أنّ ذلك الخطّ هو الأكثر فعلاً في حياتنا اليومية، ومع ذلك نعرف أنّه الخطّ الأكثر وهمية في الوجود. الخطّ الذي لا وجود له في الواقع الموضوعي، لكن له مبرّراته التي تفرض وجوده في ذلك المكان الغامض من الكرة الأرضية.

غير أنّ ذلك الخطّ “الوهمي”، ليس سوى التعبير الأكثر جذرية وتجريدية عن علاقة الخطّ بالوجود البشري. ولعلّه في ذلك، يماثل وجود الزمن في حياة الإنسان. بمعنى أنّ الزمن سيبقى موجوداً ببقاء الإنسان، ليختفي في اللحظة التي سيختفي فيها آخر البشر. ولو افترضنا أنّ الخطّ وإن كان يُعبّر عن “مكانٍ محدّد”، هو في تجريديته أقرب إلى الزمان منه إلى المكان. ولعلّه بهذا، يكون أوّل ما أوجده الإنسان من ابتكار فوق سطح الكرة الأرضية، إذ وجد نفسه فوقها، ووجد لزاماً عليه أن يضيف إلى مورفولوجيّتها المُعطاة، ما يرتبط بوجوده عليها.

وفي الواقع، فإن اكتشاف الإنسان لما يمكن أن يفعله بواسطة الخط، دفعه إلى أن يرسم هذه الخطوط الوهمية حول كوكبه بأسره.، فقسّمه إلى قسمين شمالي وجنوبي يفصل بينهما خط الاستواء. وبإضافة خطوط الطول إلى خطوط العرض، يصبح بالإمكان تحديد موقع أية نقطة في العالم بدقة شديدة. الأمر الذي كان وراء تطور المواصلات البحرية والجوية، ويبقى حتى اليوم الأساس المعتمد لأجهزة ضبط المواقع الجغرافية.

ومن مجموعة الخطوط الوهمية الأخرى ذات الدلالات المتنوِّعة، نذكر:

– خط الزوال، الذي يشير إلى استواء الشمس في كبد السماء.

– الخط الأمامي، وهو الصف الأمامي الذي يرابط فيه الجيش لمواجهة العدو في ميدان القتال، وصار يُستخدم مجازاً ليشير إلى الموقع الأمامي في التصدي لأي مشكلة.

– خط الإنتاج، ترتيب الآلات ووسائل الإنتاج في المصنع، ليتم إنتاج السلعة تدريجياً وفق تسلسل منتظم.

– الخط الأزرق، مصطلح حديث ظهر بفعل انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة للفصل بين أعداء في أماكن حدودية، كما هو الحال في جزيرة قبرص أو جنوب لبنان. ويعود اللون الأزرق إلى لون علم الأمم المتحدة وخوذات جنودها الزرقاء.

– الخط الأحمر: مصطلح يشير إلى الحد الذي لا يجوز تجاوزه في القول أو في التصرف.

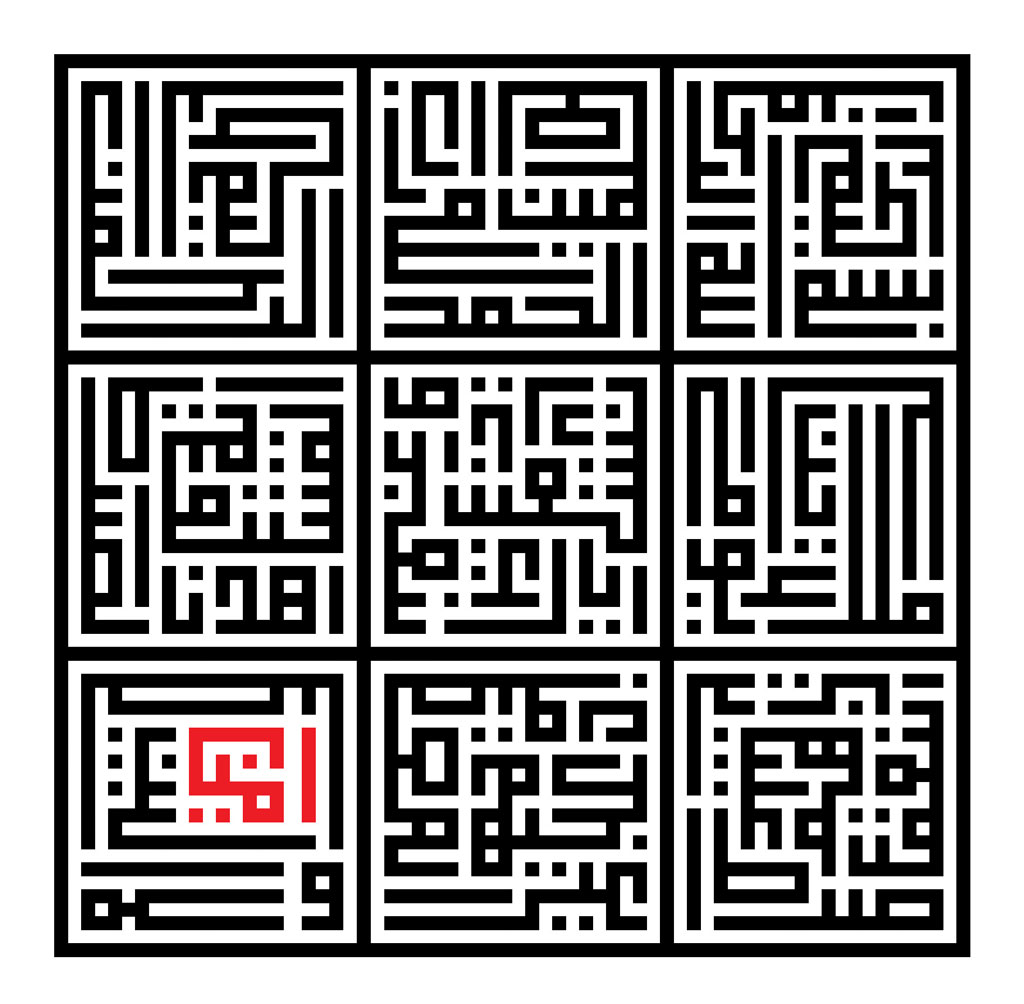

الخطّ العربي وهندساته الكوفية المدهشة

ربما تكون الكتابة العربية على أنواع الرُقع والأوراق المتنوّعة، أولى الكتابات في التاريخ التي حملت مباشرةً اسم خطّ. بل يمكننا أن نقول، من دون أن يتوفّر لنا ما يكفي من وثائق مؤكّدة لذلك، أنّ مصطلح “فن الخطّ العربي” نفسه، قد ولد في مدينة الكوفة، وهي أوّل مدينةٍ بُنيت في الإسلام بعد أن فتح المسلمون العراق، وأقاموا في رقعةٍ خاليةٍ في جنوبه معسكراتهم التي ما تحوّلت سريعاً إلى مدينةٍ مهندسةٍ بشكلٍ مسبق، متنوّعة الأسس العمرانية، وذلك تبعاً لإقامة جنود كل قبيلة أتوا من الجزيرة العربية في رقعةٍ محدّدةٍ، سرعان ما أضحت حيّاً من الأحياء.

ومن المرجّح أنّ ذلك التنوّع وذاك البنيان الهندسي لأوّل مدينةٍ إسلاميةٍ، كان هو العنصر الحاسم في البنية الهندسية التي اتّخذتها الكتابة العربية هناك، تبعاً لخطوطٍ تمّ ابتكارها لتشكّل “الخطّ الكوفي” الذي ما لبث أن تفرّع، وللأسباب نفسها، إلى عشرات التنويعات التي حملت أسماء الأحياء والقبائل، وأحياناً أسماء مبتكريها. ومن نافل القول وجود أشكالٍ عدّة تُسمّى كوفية اليوم أكثر من تلك الأشكال الكتابية العربية الأخرى، التي يتجاوز عددها المئات، وأتت إمّا من الجذور العربية الأصيلة، كالخطوط الحميرية والنبطية التي ولدت مع ولادة الكتابة العربية، لكنّها لم تحمل في البدايات اسم خطوط، وإمّا من الإضافات التي راحت تُضاف إليها، آتيةً من استخدام الحروف في المدن والمناطق التي فتحها المسلمون، إذ بقيت الأوضاع على ذلك النحو حتى العصور العثمانية المتأخّرة، مروراً بالأندلس والفتوحات في فارس وآسيا الوسطى والقوقاز، وما إلى ذلك.

من الواضح أنّ ذلك كلّه، وليس الرغبة الجمالية وحدها، وإن كانت قد لعبت دوراً في هذا المجال، هو ما جعل الكتابة العربية متنوّعة بشكلٍ لا يُصدّق، وكذلك الخطّ الكوفي متفرّعاً إلى مئات التشكيلات، وإن كان ثمّة من يبالغ ويَعُدها آلاف التشكيلات. ولئن كنّا نعرف أن للأسماء والأشكال بالغة التنوّع التي تنقسم إليها الكتابة العربية (من الخطّ الرُقعي إلى أنواع الديواني، ومن الثلث إلى الشكستة، مروراً بالإجازة والمغربي والمبسوط المجوهر والسنبلي والمسند ويسمى الزمامي أيضاً، والوسام والطغرائي… وتكاد اللائحة تطول إلى ما لا نهاية)، وظائف وتواريخ محدّدة وجذور متفاوتة القِدم، نعرف أن لكل نوعٍ تاريخه، ومع ذلك يبقى النوع الكوفي صاحب التاريخ الأوضح، على الأقلّ لارتباط “هندسته” بهندسة المدينة نفسها، وكونه الأكثر ارتباطاً من الخطوط العربية كافّةً بالخطّ المستقيم والزوايا الواضحة والتقاطعات البديعة، ما جعله الخطّ المفضل لدى الرسامين الذين يستخدمونه غالباً في لوحاتٍ تنضح بالجمال، وتعيش حياتها مستقلّةً حتى عن المعاني التي تحملها الحروف والكلمات نفسها.

خطوط المواصلات

كما هو الحال في الهندسة الإقليدية، لكي يسمى مسلك وسيلة مواصلات معينة خطاً، يجب أن يكون هذا المسلك محدداً بنقطتين: نقطة انطلاق ونقطة وصول تثبِّتان هذا المسلك. ولذا، تسمى مسالك الطائرات في الجو خطوطاً جوية، ومسالك القطارات خطوطاً حديدية. وفي حين أن الانتقال أو السفر في سيارة خاصة ضمن مدينة أم من مدينة إلى أخرى لا ينطوي على أي حديث عن خط أو خطوط، فإن الانتقال على متن حافلة نقل عام، يعني اختيار خط معيَّن من بين خطوط الحافلات الأخرى. فارتباط كلمة خط بالنقل العام يعود إلى أن نقتطي الانطلاق والوصول محدَّدتان سلفاً، وبشكل سيتكرر هو نفسه دائماً؟

خطوط الطيران ومزاج الجوّ

في الجوّ كما في البرّ والبحر، يكثر استخدام مصطلح خطّ وخطوط بشكلٍ لافت. يحدث هذا في مجال الطيران منذ أن بدأ يزدهر هذا القطاع في أوائل القرن العشرين. لكن ثمّة استخدامين يبتعدان عن بعضهما بعضاً في هذا المجال الجوّي، أي مجال الطيران. فمن ناحية، هناك الكلمة التي تتبع عادةً أسماء شركات الطيران لتجعلها “خطوطاً جوّية” بالمعنى التقني البحت للكلمة؛ ومن ناحية ثانية، هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير، وما لا يمكن لأيّ خطوطٍ أخرى أن تحمله، ونعني به “خطوط الطيران” تحديداً، تلك الخطوط الأكثر أهمّية وحضوراً، على الرغم من أنّها تكاد تكون الخطوط الأكثر وهمية، إلى درجة ينتفي وجودها ما إن تقوم بوظيفتها الدلالية.

ولعلّ القارئ أدرك أن ما نتحدّث عنه هنا هو تلك الدروب التي تحلّق الطائرات في الجو تبعاً لها، وهي تقوم بالرحلة بين مطارٍ وآخر، من دون أن يكون لها خرائط واضحة أو علامات محدّدة. هي دروب تنتشر في السماء فوقنا وتكوّن اتّجاهاتٍ متعارف عليها بين أبراج المراقبة والتقنيّين العاملين في هذا المجال، الذين يبدّلون مساراتها أحياناً، تبعاً لإيقاع العواصف والمطبّات الهوائية. وهي عادةً، أي تلك الدروب، يتّبعها الطيارون بحذقٍ وانتباه، وهم يدركون سلفاً عدم وجودها في الواقع أو على الخرائط، علماً أن أرواح من هم على متن هذه الطائرات تتعلّق بها، وهنا تكمن أهميتها وخطورتها ووهميتها في الوقت نفسه.

لا شكّ في أن هذه الخطوط لو رُسمت على الورق، ستكوّن أشكالاً سرياليةً في منتهى الغرابة، فهي الخطوط الأكثر حساسية في هذه الأزمنة والأكثر رصداً من قِبل الأقمار الاصطناعية وأبراج المراقبة ودوائر رصد الأحوال الجوية.

ومن طرائف عالم الطيران، أنك حين تفتح صفحات منشور خاص بشركة الطيران التي تسافر على متن إحداها، تطالع خرائط للكرة الأرضية وقد رسمت من حولها خطوط، غالباً ما تكون منحنية بين المدن، تمثّل مبدئياً هذه الخطوط، من دون أن يكون الطيّار ملتزماً بها تماماً، إذ تبدو هنا خطوطاً تقريبية وبالتالي وهمية، تُعبّر عن مسارات تُرسم تبعاً لمزاج الأحوال الجوّية.

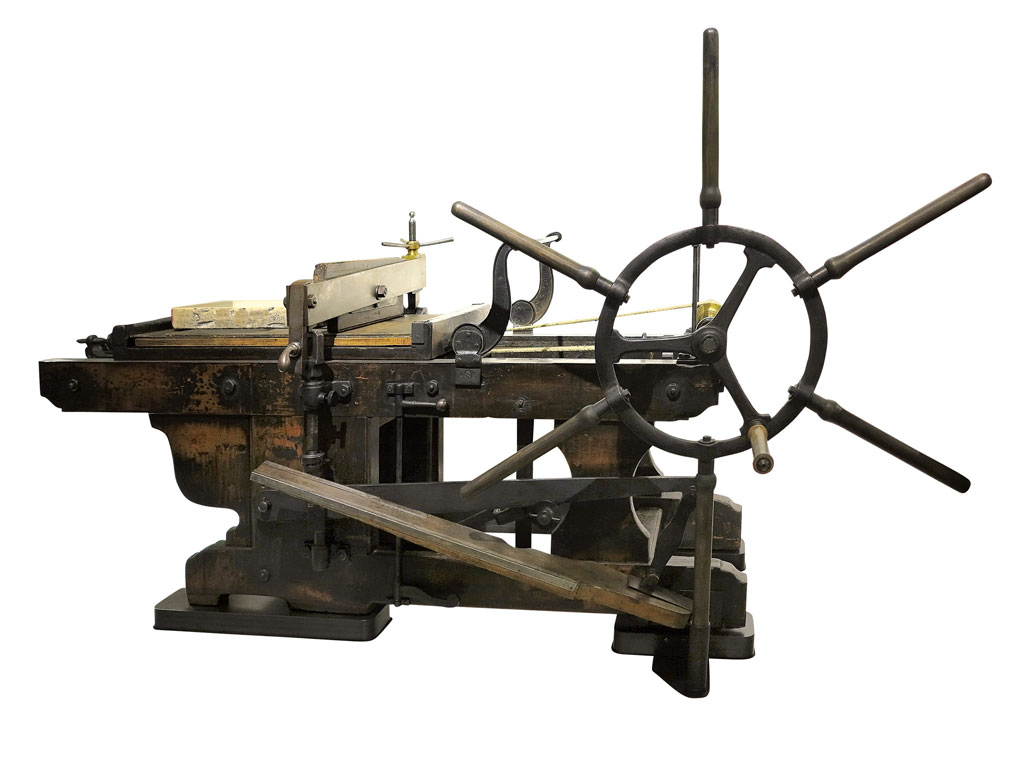

الأصل: خطوط القطار

ظهرت القطارات كوسيلة نقل عامة قبل الطائرات وقبل النقل العام في المدن بالحافلات بنحو نصف قرن. وثمَّة عاملان سمحا بإطلاق كلمة خط على مسلك أي قطار. أولهما، لأن هذا المسلك يتوافق مع مفهوم الهندسة الإقليدية للخط: وصلة بين نقطتين محدَّدتين بمحطتين، أما ثانيهما فهو عامل مرئي، ألا وهو كون السكة الحديد التي يسير عليها القطار مصممة وفق خطين متوازيين يمتدان ما بين نقطتي الانطلاق والوصول. ولأن التقنية وقوانين الفيزياء لا تسمح للقطارات بالانعطافات الحادة، بل يجب أن يكون منعطف السكة لطيفاً ويمتد على مسافة لا يبلغها النظر، بدت الخطوط الحديدية في صورتها العامة عبارة عن خطين متوازيين ومستقيمين. وهذا ما جعل قطاع المواصلات بالقطارات يحتكر لنفسه القسم الأكبر من استخدامات كلمة خط في قطاع المواصلات كما في الحياة اليومية.

“قصّة الخطوط” في كتاب

الحياة خطّ والفكر خطّ أيضاً

صحيح أنّ كتب فن الخطّ العربي متوفِّرة باللغة العربية، بل إن بعضها يشكّل ألبومات بالغة الجمال والفخامة، إلا أن المكتبة العربية تكاد تخلو من الكتب التي تتناول تاريخ الخطوط بحسب ما جاء في هذا الملف، أو على الأقلّ كانت تلك هي الحال حتى زمنٍ قريب، حين صدر كتاب “قصّة الخطوط” ضمن “مشروع نقل المعارف” التابع لـ “هيئة البحرين للثقافة والآثار”. وهو كتاب فريد من نوعه بترجمته العربية، ومن الكتب النادرة في أيّ لغةٍ أوروبية.

يقع هذا الكتاب في نحو 300 صفحة مترجمة بأناقة ودقّة عن لغة الكتاب الأصلية أيّ الإيطالية. ومؤلّفه هو أستاذ تاريخ العمارة والفنون الجميلة الإيطالي مانليو بروزاتين، الذي يُعرّف بكتابه على الشكل التالي:

“الحياة خطّ والفكر خطّ والحركة خطّ. كل شيءٍ خطّ. والخطّ يصل بين نقطتين. النقطة لحظة. الخطّ يبدأ وينتهي في لحظتين.. وما دامت النقاط تمثّل بدايات الخطوط ونهاياتها، فاللّحظات – كما قد تكون عند كبار الرسّامين – هي نهايات كلّ مدى زمني وبدايته، واليد التي تتقفّى وتُثبّت خطّاً ما، تقبض على الزمن وتمنحه شكلاً. يصبح الخطّ وجدان لحظة زمنية. في هذا الكتاب مقاربة غير مألوفة للخطّ، من جهة تعاريفه وأنواعه وأوضاعه واستعمالاته في الفنّ والمعمار. الخطّ بسيط ومعقّد في الفنّ: هو للوصل وللفصل، يستقيم، ينحني، يحبو، يحاذي، يتحرّر، بين لحظتين، في الضوء والظلّ. أما المعماري فله خطّه ونقطته”.

يغوص هذا الكتاب في فلسفة الخطّ بكل تنويعاتها. ومن هنا تأتي نصيحتنا لمن يريد الاستزادة بعد قراءة هذا الملف، أن يتحلّى بالصبر، ويغوص في الكتاب الذي لا يشبهه أيّ كتاب آخر، وتحديداً في فصوله الرئيسة التي تنتقل من “الخطّ البسيط” إلى “الخطّ والضوء والظلّ”، فـ “الخطّ الذي يحبو” و”الخطّ المحاذي” و”الخطّ الجميل” وصولاً إلى “الخطّ السوي والخطّ الحرّ”، وذلك قبل الوصول في فصلٍ أخير إلى “خطّ ونقطة المعماري”. فضلاً عن ثبت المصطلحات بالعربية والإيطالية. ويقيناً أنّ من يُقدِم على “مغامرة” قراءة هذا الكتاب، لن ينتهي به الأمر إلى الندم. فعلى الرغم من صعوبة الكتاب ولغته العميقة، ما يجعل من قراءته مغامرة فكرية حقيقية، فإن القارئ/المغامر سيجد نفسه أمام نصّ لا يشبه أي نصٍّ سابق له، وكذلك في حضرة موضوع لم يكن قد خطر له على بال.

اترك تعليقاً