الربيع قُل “الربيع”، فتعصف في الذهن صورة الأرض الخضراء المزهرة، والنسيم العليل. ولكن الربيع أكثر من ذلك. فهو “شباب الزمان”، كما قال عنه أحمد أمين.

وهو احتفال وتذكير بهيج بأن الحياة دورية ومتجددة باستمرار. كما أن جماله لا ينحصر فقط في الطبيعة المذهلة أو الأصوات المبهجة، ولكن أيضًا في الشعور العميق بالأمل. فعندما نشهد صحوة الطبيعة كل عام، نتذكر أنه بعد كل شتاء يأتي الربيع، وأن بعد كل ظلام هناك ضوء، وأن بعد كل ضيق لا بدَّ من أن يأتي الفرج. ولهذا الفصل من السنة أصداؤه الخاصة، تتردّد بعمق في كثير من الثقافات حول العالم، ولا سيَّما أنه يعكس في جوهره التجدد والبعث والأمل والبدايات الجديدة، فيُترجم مهرجانات وطقوسًا تُنظَّم للاحتفال به وبعودة الحياة إلى الطبيعة بعد قسوة الشتاء البارد.

في هذا الملف، تجمع مهى قمر الدين أبرز أصداء الربيع انطلاقًا من المنظورين العلمي والأسطوري، وصولًا إلى بُعده البيئي وما له من آثار عميقة في النفس، جعلته مصدر إلهام لعدد لا يُحصى من الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية عبر التاريخ وفي مختلف الثقافات حول العالم.

لكل فصل من فصول السنة الأربعة سحره الفريد، الذي يرسم العالم بألوانه الخاصة ويُثير مجموعة مختلفة من المشاعر. ومع ذلك، يبرز الربيع بوصفه الأجمل من بين الفصول كلها. فمع بدء تراجع قبضة الشتاء الباردة، يستيقظ العالم من سُباته، معلنًا وصول موسم غني بالألوان والأصوات والحياة، يدعونا إلى الوقوف أمام ولادة الأرض من جديد. هو الوقت الذي تزدهر فيه الطبيعة، فيشهد العالم نسيجًا نابضًا بالحياة، مُحاكًا بخيوط التجديد واليقظة والتحوُّل.

يظهر الربيع مثل همسة رقيقة، مثل رداء من الخضار والألوان والأزهار يُغلِّف الطبيعة بأبهى حُلّة، وفيه يعبق الهواء بروائح زكية، وتحيا الأجواء بسمفونية من الأصوات والتغريدات الجميلة. فيه تنبعث روح الأمل والبدايات الجديدة والاستكشاف والمغامرة والتفاؤل، فتعمل الألوان النابضة بالحياة للأزهار المتفتحة، وأصوات الطيور المغردة، ودفء الشمس، بوصفها تذكيرات بأن الحياة مليئة بالإمكانات. كما يُشجِّع الطقس اللطيف الناس على الخروج والتفاعل مع محيطهم الطبيعي، فيتردّد صدى ذلك في شعورهم بالنشاط والحيوية والاندفاع لملاحقة كل ما يتعلق بالشغف والأحلام بقوة متجددة. حتى إن مفهوم “حمى الربيع” يبدو أمرًا حقيقيًا (وجيدًا)! إذ يعتقد العلماء أن الأيام الطوال تجعل الناس أنشط وأسعد وأكثر إبداعًا.

ولادة الربيع.. من الأساطير إلى العلم

قبل فهمنا العلمي لماهية الربيع، كان لهذا الفصل من السنة أصوله الأسطورية في الوثنيات التي سادت الحضارات القديمة، من اليونانية والرومانية إلى بلاد ما بين النهرين، والتي غالبًا ما ربطت الربيع بموضوعات إعادة الميلاد والخصوبة والتجديد، التي يُجسّدها مجموعة من الأبطال الأسطوريين الذين يرمزون إلى عودة الحياة بعد خمول الشتاء.

بيرسيفوني وديميتر، وسيبيل وأتيس، وعشتار، وأسماء كثيرة غيرها، حاكت حولها مخيلات الشعوب أساطير فيها حبٌّ وموت، وغالبًا العودة إلى الحياة، ودائمًا ما تكون هذه العودة خلال فصل الربيع..

متى وكيف يولد الربيع؟

بعد ما قدَّمته وجهات النظر الأسطورية من سرديات غنية تشرح أهمية ولادة الربيع عبر الثقافات المختلفة، فهمت الحضارات الأحدث حقيقة الربيع وولادته، بالنظر إلى مجموعة من الأحداث الفلكية والعمليات البيئية المُعقدة.

تُشكِّل الفصول الأربعة قوة فعّالة في حياتنا، فهي تؤثر في الأنشطة التي نمارسها، والأطعمة التي نتناولها، والملابس التي نرتديها؛ وفي كثير من الأحيان، على الحالة المزاجية التي نكون عليها. ولكن من الناحية العلمية، ما الذي يسبب تغيُّر الفصول؟

كانت القدرة على التنبؤ بالفصول، من خلال تتبع مواقع شروق الشمس وغروبها على مدار العام، مفتاحًا للبقاء في العصور القديمة. فقد طوَّر البابليون وشعوب المايا، وغيرهما من الثقافات، أنظمة معقدة لمراقبة التحوّلات الموسمية. ولكن الأمر تطلب قرونًا لاحقة ليكتشف العلم الحقائق الكامنة وراء تغيُّر الفصول. فكان نيكولاي كوبرنيكوس (1473م – 1543م) هو من غيَّر فهمنا لعِلم الفلك بشكل جذري، عندما اقترح أن الشمس وليست الأرض، هي مركز النظام الشمسي. وقد أدى ذلك إلى فهمنا الحديث للعلاقة بين الشمس والأرض، فبدأنا ندرك التفسيرات الفلكية لتغيُّر الفصول.

فيما يتعلق بالأساس الفلكي، يُشكِّل مَيل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة تقريبًا، أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الفصول. ونظرًا لدوران الأرض حول الشمس في مسار بيضاوي، فإن مناطق مختلفة تتلقى كميات متفاوتة من ضوء الشمس على مدار العام. وأثناء الاعتدال الربيعي، يكون مَيل الأرض بحيث تضرب أشعة الشمس خط الاستواء مباشرة، وهو ما يؤدي إلى إضاءة متساوية لنصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي. فينتج عن تلك المحاذاة تساوي الليل والنهار تقريبًا (حوالي 12 ساعة لكل منهما) في معظم أنحاء العالم.

ولا يُشير الاعتدال الربيعي إلى تحوُّل في ضوء النهار فحسب، بل يُشير أيضًا إلى تغيُّر في توزيع الطاقة الشمسية، فيؤثر في أنماط الطقس والعمليات البيئية. وعلى العكس من ذلك، في نصف الكرة الجنوبي، يبدأ الربيع بالاعتدال الخريفي حوالي 22 أو 23 سبتمبر، وهو ما يؤدي إلى تقصير الأيام بالاقتراب من فصل الخريف.

بيئيًا.. انتعاش الحياة النباتية

والتنوع البيولوجي وتغيُّر سلوكيات الحيوانات

عند تناول الأبعاد البيئية والطبيعية لفصل الربيع، يجب لفت النظر إلى أن كل ما سيأتي لاحقًا ينطبق على النصف الشمالي من الكرة الأرضية. لأنه بينما يكون هذا النصف متجهًا إلى الدفء بعد البرد، يكون النصف الجنوبي متجهًا من الدفء إلى البرد. وإضافة إلى ذلك، ليس كل النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهد أمطارًا وانتعاشًا في الحياة الفطرية. ففي بعض المناطق المدارية الشمالية، مثل جنوب شرق آسيا، يمثّل الربيع، وبخاصة أيامه الأخيرة، فصلًا جافًا ومتعبًا على نحوٍ خاص؛ لأن جفافه يكون استمرارًا لجفاف بدأ في خريف العام السابق، واستمر طوال فصل الشتاء، فينتشر اليباس في أعشاب الغابات، وتنحسر الزراعات عن الحقول باستثناء البعلية منها. ولا يشهد الربيع أمطارًا إلا في أواخر أيامه في شهر يونيو، وهو الموعد السنوي مع الأمطار الموسمية. ولكن، لنعد إلى بلادنا وغيرها من البلدان التي تعرف ربيعًا مشابهًا لربيعنا، وهي ليست قليلة.

على المستوى البيئي، أول ما يظهر من ملامح الربيع عندنا هو انتعاش الحياة النباتية الذي يُعدُّ أحد أكثر التأثيرات وضوحًا لهذا الفصل. فالأشجار والنباتات التي كانت خاملة خلال فصل الشتاء تبدأ في إنبات أوراق وأزهار جديدة، فتظهر البراعم على أغصان الأشجار العارية، وتكشف عن أوراق رقيقة تتلألأ بظلال من اللون الأخضر. وتخترق الأزهار الأولى التربة حتى وإن كانت مغطاة بالصقيع، فتنبت زهرة الثلج والزعفران مثل نذير شجاع للربيع. أمَّا ألوانها النابضة بالحياة (الأبيض والأرجواني والأصفر)، فتنتشر في رحاب الطبيعة، وتتناقض بشكل جميل مع بقايا اللون الرمادي الشتائي.

توفر هذه الأنواع المزهرة المبكرة رحيقًا أساسًا للملقّحات مثل النحل والفراشات، التي تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة. ومع تقدم شهر مارس إلى أبريل، تتفتح أزهار أخرى مثل النرجس بأزهارها الصفراء المشمسة، تليها زهور التوليب التي تضيف بقعًا من اللون الأحمر والوردي إلى الحدائق والمتنزهات.

ظاهرة أخرى لفصل الربيع هي التنوُّع البيولوجي. إذ تتعزَّز مجموعة متنوعة من مظاهر الحياة البرية بفعل ازدياد مصادر الغذاء المتاحة والنباتات المزهرة. فتعود الطيور المهاجرة من مواطنها الشتوية، بينما تهاجر البرمائيات مثل الضفادع والعلاجيم إلى البرك للتكاثر. ويؤدي هذا النشاط الموسمي إلى زيادة كبيرة في أعداد الحيوانات التي يمكن ملاحظتها من خلال سلوكيات معيّنة مثل “جوقة الفجر” للطيور المغردة. ويُسلِّط الترابط المتبادل بين النباتات المزهرة والملقّحات الضوء على العلاقات المُعقدة داخل النظم البيئية؛ لأن توقيت الأحداث البيولوجية أمر بالغ الأهمية للبقاء.

من ناحية أخرى، تُظهر الحيوانات تغيّرات سلوكية مختلفة في الربيع أثناء استعدادها للتكاثر. فعلى سبيل المثال، تخصّص عديد من الطيور مناطق محددة لتقطن فيها، وتبحث عن شركاء للتزاوج، بينما تخرج الثدييات مثل الدببة من السبات. فيضمن هذا التزامن مع التغيرات الموسمية ولادة النسل الجديد خلال فترات توفّر الغذاء. ويُعدُّ توقيت هذه الأنشطة الإنجابية أمرًا حيويًا؛ إذ يمكن أن يؤدي عدم التوافق بين توقيت تربية الحيوانات وتوافر الغذاء إلى انخفاض معدلات البقاء للحيوانات الصغيرة. وعلى الرغم من أن الطيور الصغيرة تولد وهي قادرة على الغناء، فإنها لا تتعلم الغناء عادةً إلا عندما تسمع طيورًا أخرى تُغرّد أثناء البحث عن شريك لها في فصل الربيع.

وبفعل كل هذه الحيوية البيولوجية، كان من الطبيعي أن يصبح الربيع مصدرًا لرموز عديدة منها ما له علاقة بصحوة الطبيعة، ومنها ما يرتبط بالعناصر الطبيعية نفسها، ولكنها جميعها تُبشّر بالتفاؤل والفرح والمشاعر الإيجابية.

| حقائق مثيرة عن الاعتدال الربيعي |

|---|

| • الاعتدال الربيعي هو إحدى مناسبتين سنويتين (المناسبة الأخرى هي الاعتدال الخريفي)، حيث تطلع الشمس من الشرق الجغرافي تمامًا، وتغيب في الغرب المحدد بدقة. • إذا وقف المرء على خط الاستواء أثناء الاعتدال الربيعي أو الخريفي، فسيرى الشمس تمر مباشرة فوق رأسه. • في القطب الشمالي، يُشير الاعتدال الربيعي إلى بداية ستة أشهر من ضوء النهار المتواصل. أمَّا في القطب الجنوبي، فيُشير الاعتدال الربيعي إلى بداية ستة أشهر من الظلام. • على الرغم من أن الاعتدال الربيعي لا يحدث عادةً قبل 20 أو 21 مارس، فإن بعض الأمريكيين يعدُّون الأول من مارس هو البداية غير الرسمية للربيع. • في اليابان، يعتقد الناس أن الربيع يبدأ بمجرد أن تبدأ زهرة الكرز الوطنية في التفتح. • منذ سنوات، ترسَّخ اعتقاد شعبي أنه بالإمكان موازنة بيضة على رأسها أثناء الاعتدال الربيعي. ومع ذلك، فهي مجرد أسطورة. |

الربيع الصامت والربيع الزاحف

إذا ما أخذنا درسًا من أسلافنا، فلا ينبغي لنا أن نعدَّ قدوم الربيع أمرًا حتميًا، بل ربَّما علينا إعادة النظر في أفعالنا التي تؤثر في التغيُّر المناخي، وتعطِّل إيقاع المواسم والتناوب الطبيعي للفصول، وذلك لتجنب وقوع ظاهرتين اثنتين باتتا من معالم فصل الربيع في مواقع عديدة من العالم.

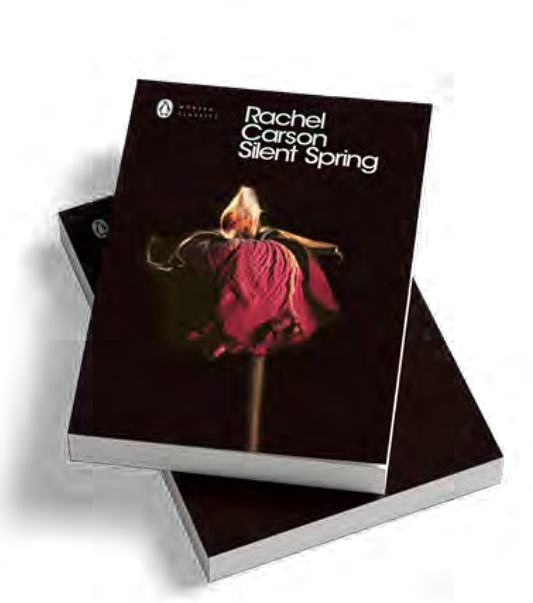

منذ مدة ليست ببعيدة برز مفهومان حديثان متعلقان بالربيع، وهما: الربيع الصامت والربيع الزاحف، اللذان يمثّلان فكرتين متميزتين ومترابطتين تعكسان العلاقة بين الطبيعة والنشاط البشري، ولا سيَّما في سياق الوعي البيئي والتغيُّر المناخي. ففي حين أن الربيع الصامت، الذي اشتهر بفضل كتاب راشيل كارسون الرائد، الذي يحمل العنوان نفسه، يُسلّط الضوء على التأثيرات الضارة للأفعال البشرية على البيئة التي تؤدي إلى حصول ربيع صامت بلا أصوات وبلا حياة؛ فإن الربيع الزاحف يرمز إلى قدوم الربيع قبل أوانه في أمكنة عديدة من العالم، وهو ما يُخلّ بالدورة الطبيعية ويعطّل النظم البيئية.

الربيع الصامت

على الرغم من أنها ستظل دائمًا أقل شهرة من الحروب والثورات والزلازل والأحداث السياسية العاصفة، فإن الكتب كانت في بعض الأحيان أكثر العوامل تأثيرًا على التغيير الاجتماعي في حياة الشعوب. ومن بين هذه الكتب “الربيع الصامت” من تأليف عالمة الأحياء، راشيل كارسون، الذي نُشر في عام 1962م، والذي يعدُّ عملًا رائدًا كان له أثر كبير في تحفيز الحركة البيئية الحديثة.

وثّقت كارسون بدقة التأثيرات الضارة للمبيدات الحشرية الاصطناعية، وخاصة مادة “دي دي تي” على الحياة البرية والنظم البيئية. وكشف بحثها كيف أن هذه المواد الكيميائية لم تستهدف الآفات فحسب، بل تسبّبت أيضًا في أضرار واسعة النطاق بالطيور والحشرات، وحتى البشر. ويستحضر العنوان نفسه، المستوحى من قصيدة الشاعر الإنجليزي جون كيتس “المرأة الفاتنة بلا رحمة”، وتحديدًا من الأبيات التالية: “ذبُلَت أوراقُ البردي.. وهجرت البحيرة البهجة.. واختفى شدوُ الطيور”، صورة مخيفة لمستقبل خالٍ من أصوات الطيور في استعارة للدمار البيئي الناجم عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية.

ومع أن الكتاب قد واجه معارضة شرسة من أرباب صناعة تلك المواد الكيميائية، الذين حاولوا تشويه سمعة نتائج “كارسون” وتصويرها على أنها مثيرة للذعر، فإن صداه بقي يتردد مع الاهتمام العام المتزايد بالقضايا البيئية، وقد أدى ذلك إلى ترسيخ مفهوم الربيع الصامت بوصفه فكرة مثيرة للذعر في كل مرة نتناول فيها تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية.

الربيع الزاحف

على النقيض من الاكتشافات الدرامية للربيع الصامت، يُشير “الربيع الزاحف” إلى تغييرات بيئية أكثر تدرجًا ربَّما لا تكون واضحة على الفور، ولكنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأجل. فيلتقط هذا المفهوم كيف يمكن للتحولات الدقيقة في المناخ أو استخدام الأراضي أو التنوع البيولوجي، أن تتراكم بمرور الوقت، لتؤدي إلى تأثيرات عميقة على النظم البيئية نتيجة لزحف الربيع قبل أوانه.

يرتبط الربيع الزاحف ارتباطًا وثيقًا بالاحتباس الحراري العالمي. فمع ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيُّر المناخ، يختل التوازن الدقيق للدورات الموسمية. ويؤدي ذلك إلى ذوبان الجليد في وقت مبكر، وهو ما يدفع النباتات والحيوانات إلى الاستجابة بشكل أسرع قياسًا بما كانت لتفعله في الظروف العادية. وقد أظهرت بعض الأبحاث أنه في الأعوام الثلاثين الماضية، تقدَّم الربيع بنحو أسبوع واحد في كثير من المناطق المعتدلة. وتجلّى ذلك في إزهار بعض الأشجار مثل الكرز، في وقت أبكر مما كانت عليه تاريخيًا. كما ظهر في سلوك الطيور التي بدأت تبني أعشاشها في وقت مبكر، وهو ما أدى إلى عدم التوافق بين دورات التكاثر وتوافر الغذاء. وظهر هذا التغيُّر في نمو النبات؛ إذ امتد موسم النمو الزراعي بمقدار 10 إلى 20 يومًا على مدار العقود الأخيرة، وهو ما أثَّر في جداول زراعة المحاصيل وحصادها.

ففي حين أن الربيع المبكر قد يبدو لطيفًا، إلا أنه قد يؤدي إلى فوضى بيئية، وذلك لأن التزامن بين الأنواع أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النظم البيئية الصحية. فعندما تزدهر بعض الأنواع أو تتكاثر مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا، بسبب الإشارات البيئية المتغيرة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص الغذاء حين تظهر الملقّحات قبل أن تتفتح الأزهار، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مصادر الغذاء لهذه الأنواع الأساسية، وانحدار الأنواع عندما تكافح بعضها للتكيف مع هذه التغيرات السريعة، فينتج عن ذلك انخفاض أعدادها أو انقراضها.

باختصار، يجسّد الربيع الزاحف التأثيرات الأوسع لتغيُّر المناخ على التوقيت الموسمي، ويوضح جمال عالمنا الطبيعي وهشاشته وهو يتكيف، ويكافح أحيانًا، لمواكبة التغيُّر المتسارع.

يؤكد كلٌّ من الربيع الصامت والربيع الزاحف العلاقة المعقدة بين البشرية والطبيعة. ففي حين يعمل الربيع الصامت مثل سيناريو تحذيري حول الأخطار المباشرة التي تفرضها الأفعال البشرية، وخاصة من خلال استخدام المواد الكيميائية، يوضّح الربيع الزاحف كيف يمكن للتغييرات الطفيفة، على ما يبدو، أن تتراكم لتتحول إلى أزمات بيئية أكبر بمرور الوقت.

رموز الربيع.. من الزهور إلى قوس قزح

يقول الفيلسوف الأمريكي، رالف والدو إيمرسون، إن “الأرض تضحك في الزهور”. وبالفعل فإن أكثر ما تظهر هذه الضحكة من خلال الزهور المتفتحة في الربيع. ولذلك نجد أن الزهور هي الرموز الأكثر تمثيلًا لهذا الفصل الواعد. فلكل زهرة رمزيتها الفريدة في كل ثقافة على حِدة، وهو ما يُسهم في السَّرد العام للتجدّد في فصل الربيع.

تشمل أزهار الربيع الشائعة التوليب والنرجس وأزهار الكرز والزنابق، والأقحوان والخزامى. فمثلًا، زهور التوليب تمثل في هولندا الحب المثالي، بينما ترمز زهور النرجس إلى الأمل والبدايات الجديدة. أمَّا زهور الكرز، التي أكثر ما يُحتفل بها في الثقافة اليابانية، فترمز إلى الجمال والتجديد والطبيعة العابرة للحياة. وهناك الزنابق بعطرها الغني وعناقيدها الملونة، التي تمثّل الفرح والعواطف الصادقة. كما تعمل الألوان والروائح النابضة بالحياة لأزهار الربيع على تنشيط الحواس، وغالبًا ما يُحتفل بها في المهرجانات والطقوس الدينية.

من جهة أخرى، تؤدي الحيوانات أيضًا دورًا حاسمًا في رمزية الربيع؛ إذ تخرج عديد من الأنواع من السبات أو تهاجر مرة أخرى إلى أكثر المناخات دفئًا. ولطالما ارتبط الأرنب، وخاصة “أرنب مارس”، بالخصوبة بسبب عاداته التكاثرية الوفيرة خلال فصل الربيع. كما تعدُّ طيور العندليب رمزًا للربيع؛ فخلال هذا الموسم يعود كثير منها إلى المناطق المعتدلة. ولذا، أصبحت رؤية طائر العندليب مرادفًا لنهاية الشتاء وبداية الربيع. ولا ننسى أيضًا الفراشات التي ترفرف من زهرة إلى أخرى بمنظرها الجميل وألوانها الزاهية، ومما يعزِّز رمزيتها دورة حياتها نفسها التي تعدُّ بمنزلة استعارة مؤثرة للتغيير والنمو.

المطر المعتدل وقوس قزح

يعدُّ المطر وقوس قزح رمزين قويين للربيع، ويستحضر وجودهما خلال هذا الموسم مشاعر التفاؤل وجمال التحوُّل. فأمطار الربيع ضرورية لنمو النباتات والزهور المستأنسة منها والبرية، وهي ترمز إلى التطهير والتجديد والدور الحيوي الذي يؤديه الماء في دعم الحياة. ويكثر الحديث في اللغة الإنجليزية عن “أمطار أبريل” المنعشة، فيُقال إن “أمطار الربيع تجلب أزهار مايو”. ويُسلِّط هذا المثل الكلاسيكي الضوء على الفكرة القائلة “إن الأشياء الجيدة غالبًا ما تتبع الأوقات الصعبة”.

ففعل المطر الذي يغسل بقايا فصل الشتاء يمثّل بداية جديدة، كما أنه يجسّد فكرة “غسل” المشكلات والمصاعب، ويفسح المجال لفرص جديدة. ويكون جانب التطهير هذا مؤثرًا بشكل خاص عندما تستيقظ الطبيعة من سباتها الشتوي.

بوجه عام، وفي معظم المناطق المدارية المعتدلة، يكون مطر الربيع لطيفًا غير عاصف، فتظهر أحيانًا أقواس قزح بعد زخاته، وترمز إلى المزيج المتناغم بين المطر وأشعة الشمس، فيعمل هذا المزيج بوصفه تذكيرًا بأن الجمال غالبًا ما يتبع الشدائد، ويجسّد فكرة أن أكثر الأيام إشراقًا تأتي بعد التحديات.

وفي ثقافات مختلفة، يُنظر إلى أقواس قزح على أنها فأل حسن الحظ والأمل. ففي الأساطير اليونانية، ارتبطت أقواس قزح ببطلة أسطورية هي “إيريس”. وفي الحضارة الإسكندنافية، يمثل قوس قزح جسر “بيفروست”، وهو جسر مشتعل يربط بين الأرض والعالم الماورائي. أمَّا في التقاليد الصينية، فيُنظر إلى أقواس قزح على أنها رموز للتوازن والثنائية، وتمثل الانسجام بين المتناقضات مثل الين واليانج، ويُنظر إليها على أنها جسور تربط بين السماء والأرض، وتؤكد الترابط في العالم الطبيعي.

من أصداء الربيع في ربوعنا.. ورد الطائف

إذا كانت الزهور من بين الرموز التي تمثّل الربيع في مختلف أنحاء العالم، مثل أزهار الكرز أو الساكورا التي يُحتفل بها في الربيع في اليابان وكوريا الجنوبية، وأزهار التوليب في هولندا؛ فإن الورد الطائفي هو الورد الأكثر رمزية لفصل الربيع في بلادنا.

ففي قلب مدينة الطائف، المدينة الحالمة على جبال الهدا والمطلة على تهامة الحجاز، تنمو ورود حمراء عطرة تكون عادة من نوعين اثنين هما: الورد القاني والورد الفاتح، والنوع الثاني هو الشهير باسم الورد الطائفي.

الورد الطائفي هو ورد من نوع خاص ينتمي إلى عائلة الورد الدمشقي، ويتميز بخصائصه المميّزة ورائحته الغنية شديدة التركيز. كان أول من أدخله إلى المنطقة العثمانيون أثناء غزوهم لشبه الجزيرة العربية في القرن السادس عشر عندما جلبوا معهم وردة “Rosa damascena trigintipetala”، التي تعرف في العربية بالوردة الدمشقية ثلاثية البتلات، والتي يُعتقد أنها وثيقة الصلة بوردة كازانليك البلغارية. وقد وفر مناخ الطائف الفريد، على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، الظروف المثالية لزراعة هذا الصنف العطري الجميل. فراحت هذه الورود تُزرع بكثرة، ليس فقط لجمالها، ولكن أيضًا لزيوتها الأساسية التي أصبحت مطلوبة بشدة في صناعة العطور والطب التقليدي.

خصائص هذه الوردة

تتكوّن كل وردة من الورد الطائفي عادةً من 30 بتلة، غنية بالزيوت الأساسية، وهو ما يعزِّز رائحتها الزكية. وفي ذروة المحصول؛ أي في الأسبوع الثالث من شهر أبريل تقريبًا، يمكن أن تُتوّج شجيرة راسخة، قد يصل ارتفاعها إلى 150 سم، بما يصل إلى 200 وردة كل صباح. ويمكن أن تنتج شجيرة ناضجة تمامًا، يُراوح عمرها بين 15 و20 عامًا، وتُسمَّد بشكل جيد كل شهر ديسمبر، أكثر من 3000 وردة خلال الموسم. وفي فصل الربيع، يتكشف عن ذلك مشهد ساحر من حقول مطلية بالورد الأحمر ينتج عنه عبق فريد يملأ المكان، كان قد وصفه الشاعر سعود بن عبدالله في أوبريت “مولد أمة” عام 1989م، في بيت شعري جميل، حيث قال:

غرد القمري وفي الطائف شدا

والشفا تضحك لها ورود الهدا

مهرجان الاحتفاء بها

لكل هذه الأسباب، ولأهميته التاريخية والجمالية والثقافية والاقتصادية، تقرَّر في عام 2005م إقامة مهرجان ورد الطائف سنويًا في أبريل ومايو، بدعم من الهيئة العليا للسياحة. ويعدُّ هذا المهرجان حدثًا مهمًا يحتفي بهذا التراث الوردي، فيجذب إليه الزوار من أنحاء عديدة للمشاركة في أنشطة قطف الورود والاطلاع على الحرف التقليدية في جو تُضفي عليه رائحة الورد القوية عبيرًا رائعًا، وهو ما يبعث على الاسترخاء والهدوء.

ويُعدُّ هذا المهرجان فرصة رائعة للمزارعين والمنتجين المحليين للترويج لمنتجاتهم؛ إذ تشارك فيه أكثر من 860 مزرعة من مزارع الورد. ويتخلله وجود أكاليل وتيجان وأقواس من ورود الطائف في ترتيبات مختلفة، بينما تُزين الدلاء والسلال وباقات الورود وتُباع بسخاء. كما تُنظّم ورش عمل لتعليم الزوار كيفية صناعة العطور باستخدام زيت الورد الطائفي، وهو ما يوفر تجربة فريدة وممتعة. فضلًا عن عروض موسيقية وفنية تُقدم أثناء المهرجان وتعكس الثقافة والتراث السعودي، فيُضفي ذلك جوًا احتفاليًا على الفعالية.

أيام ربيعية مميّزة

هولي.. النوروز.. شمّ النسيم.. التافسوت..

للربيع وقع على نفوس البشر يجعلهم ينشرون الفرح والإيجابية في محيطهم. فمنذ آلاف السنين، تطلعت شعوب عديدة إلى فصل الربيع لتختار يومًا من أيامه ليكون “عيدًا”، أو مناسبة للاحتفال بكذا أو كذا. ومن هذه “الأعياد” ما كان على أساس ديني وثني، ومنها ما هو ذو جانب فلكي أو تاريخي أو أسطوري. فلماذا وكيف يرتبط الربيع بهذه الأعياد؟

تطول لائحة المناسبات الربيعية حول العالم، ولكن يمكننا أن نذكر منها مهرجان “هولي” في الهند، المعروف أيضًا بـ”عيد الألوان”، ويُحتفل به عادة في أحد أيام شهر مارس، ويتميز بخروج الناس إلى الشوارع، حيث يتبادلون الزغاريد ورمي المياه والمساحيق الملونة تعبيرًا عن الفرح والتجديد.

وهناك مهرجان” سونغكران” في تايلاند الذي يُصادف رأس السنة التايلاندية، ويُحتفل به في منتصف أبريل، فيتميز بمعارك المياه الضخمة، حيث يرشُّ الناس بعضهم بعضًا بالماء، وهو ما يرمز إلى تطهير الروح واستقبال عام جديد.

ويحتفل الصينيون بالعام الصيني الجديد الذي يُنذر بالحظ السعيد بعد اكتمال القمر الثاني بعد الانقلاب الشتوي، وينتهي بموكب من التنانين الورقية والألعاب النارية التي “تخيف الأرواح الشريرة”.

وفي روسيا، يعدُّ أسبوع “ماسلينيتسا” مناسبة سنوية لتوديع الشتاء، بإقامة سلاسل من الحفلات والانطلاق في نزهات في أرجاء الطبيعة واللعب في الهواء الطلق. كما يُعِدُّ الناس أنواعًا من الفطائر التقليدية التي ترمز إلى الشمس التي اشتاقوا إلى دفئها وعودتها إلى الأراضي الروسية.

ولكن هناك ثلاث مناسبات رئيسة تحتفي بها شعوب عربية في الربيع وهي: “شمُّ النسيمْ” في مِصر، و”النوروز” في العراق وسوريا، و”التافسوت” في الجزائر.

شمُّ النسيم

هو إحدى أقدم المناسبات السنوية في التاريخ المصري، ويرمز إلى بداية الربيع وتجدد الحياة، وتعود أصوله إلى حوالي 2700 سنة قبل الميلاد، حين كان يُحتفل به في مصر القديمة بوصفه جزءًا من الاحتفالات الزراعية. فقد كان المصريون القدماء يعتقدون أن الربيع هو بداية الحياة، وكانوا يحتفلون بقدومه من خلال مجموعة من الطقوس التي تعكس ارتباطهم بالطبيعة والزراعة. أمَّا الاسم “شمُّ النسيم”، فهو مشتق من الكلمة الهيروغليفية “شمو”، التي تعني فصل الحصاد، وقد حُرِّفت عبر العصور لتصبح “شمّ النسيم” مع إضافة كلمة “النسيم” للدلالة على اعتدال الطقس في هذا الفصل.

تبدأ احتفالات شمّ النسيم عادةً في الصباح الباكر، حيث يخرج الناس إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بجمال الطبيعة والطقس المعتدل. وكانت الطقوس تشمل تناول أطعمة تقليدية، مثل الفسيخ؛ أي السمك المُملح الذي يُمثّل رمزًا للخصوبة والرزق، والبيض الملوّن الذي يرمز إلى الحياة الجديدة، والخس والبصل اللذين كانا يُعدان نباتات مقدسة لدى المصريين القدماء.

النوروز

المعروف أيضًا بـ”يوم رأس السنة الفارسية”. وهو احتفال قديم يُعدُّ بداية السنة الجديدة في التقويم الإيراني، ويصادف عادةً يوم الاعتدال الربيعي، الذي يحدث في 20 أو 21 مارس. يعود تاريخ هذا “العيد” الذي كان يُحتفل به في الديانة الزرادشتية إلى أكثر من 3000 سنة، ويُحتفل به اليوم في إيران وفي كثير من البلدان التي تأثرت بالثقافة الفارسية، بما في ذلك أفغانستان وكردستان وتركيا وسوريا وآسيا الوسطى. ويُعدُّ النوروز رمزًا للخصوبة والتجديد، ويعكس ارتباط الإنسان بالطبيعة ودورة الحياة، وعلى مرِّ العصور تطوَّرت طقوس الاحتفال بالنوروز، ولكن جوهر المناسبة بقي ثابتًا: الاحتفاء بالحياة والأمل.

تبدأ طقوس الاحتفال قبل يوم واحد من بداية السنة الجديدة، حيث يُعرف هذا اليوم بـ”جشن سيزده بدر” أو “عيد الـ13”. وتشمل الطقوس مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تعزّز الروابط الأسرية والمجتمعية، ومن بين هذه الطقوس تنظيف المنازل أو “خونه تكونى” الذي يُعدُّ تقليدًا أساسيًا قبل يوم النوروز، حيث يُنظّف الناس منازلهم ويجددونها استعدادًا لاستقبال السنة الجديدة، اعتقادًا منهم أن هذا الفعل يجلب الحظ الجيد والبركة. ويُذكر أن عديدًا من الثقافات عبر العالم تبنّت فعل التنظيف الربيعي للمنازل من يوم النوروز بوصفه رمزًا للبدايات الجديدة، والتخلُّص من الفوضى والكراكيب لإفساح المجال لإمكانات جديدة. كما يمكن اعتبار هذه الممارسة بمنزلة استعارة للتجديد الشخصي، وتشجيع الأفراد على التخلي عن الأعباء الماضية واغتنام الفرص الجديدة.

ومن طقوس يوم النوروز أيضًا إعداد مائدة تُعرف باسم “هفت سين”، وتتكوّن من سبعة عناصر تبدأ بحرف “س” باللغة الفارسية، ولكل منها معنى خاص:

سنجد (سبزة): أي الخضرة التي تمثل الطبيعة.

سیر (ثوم): الذي يرمز إلى الصحة.

سیب (تفاح): الذي يدل على الجمال.

سماق (سمّاق): وهو يمثل الصبر.

سرکه (خل): الذي يرمز إلى الصمود.

سمنو (عسل): الذي يدل على الازدهار.

سنبل (زهور): وهو يرمز إلى الحب.

التافسوت

التافسوت كلمة أمازيغية تعني “الإوراق”، وفِعلها هو “ثَفْسَ”؛ أي أورق، دلالة على إوراق النباتات وتفتّح الأزهار وزهور الأشجار المُثمرة في الربيع. والتافسوت هو أحد “الأعياد” التقليدية في الجزائر، يُحتفى به في شهر مارس، لمناسبة حلول الربيع وتجدد الحياة. تعود أصول التافسوت إلى العصور القديمة؛ إذ يُعتقد أنه كان يُحتفل به من قبل الأمازيغ بوصفه جزءًا من تقاليدهم الزراعية، فيرمز إلى الخصوبة والنماء، ويرتبط بفترة زراعة المحاصيل وجني الثمار. كما يُعبِّر عن العلاقة الوثيقة بين الإنسان والطبيعة، ويُظهر كيف أن المجتمعات الزراعية كانت تعتمد على مواسم الزراعة لتحديد أنشطتها واحتفالاتها.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال بعيد التافسوت إعداد الأطباق التقليدية، فيُعَدُّ “الكسكسي” من الأطباق الرئيسة التي تُجهَّز خصوصًا لهذه المناسبة، حيث يُحضَّر مع الخضراوات واللحم. كما تُحضَّر الحلويات التقليدية مثل “المقروض” و”البقلاوة”. ومن ناحية أخرى، يُقبل الناس على تزيين منازلهم بالألوان الزاهية والزهور تعبيرًا عن فرحتهم بعودة الطبيعة إلى الحياة.

ختامًا، يُشار إلى أنه على الرغم من كل ما سبق ذكره عن احتفالات الشعوب بحلول فصل الربيع، لم يكن حلوله أمرًا مفروغًا منه بالنسبة إليها. بل لطالما كان البشر يُصلُّون ويتضرعون إلى الله لكي يأتي الربيع كما يحلمون به، وهذا ما كان سببًا رئيسًا في تنظيم هذه الاحتفالات في الأساس.

ربيع الأدباء والشعراء

لكل موسم سحره الخاص، وللربيع صحوته النابضة بالحياة، فيُشعل فينا شعورًا عميقًا بالإمكانات والأمل الذي يتردد صداه بعمق في دواخلنا، فيتحوَّل هذا الفصل إلى مصدر إلهام لا ينضب، ويتفتح على الإبداع الذي يتجلى في الأدب والفن والموسيقى.

“الأرض تتحول إلى طفل يعرف القصائد”

يقول الشاعر النمساوي، راينر ماريا ريلكه: “لقد عاد الربيع. والأرض طفل يعرف القصائد”. وبالفعل، هذا ما نشهده لدى الشعراء والأدباء الرومانسيين كما الأصوات الأدبية المعاصرة، وهم يرددون صدى الربيع بعمق في عوالم الشعر والنثر. فيلتقط شعراء مثل ويليام وردزوورث جوهر الربيع بشكل جميل في قصيدته “سطور مكتوبة في أوائل الربيع”، حيث يتأمل العلاقة بين الطبيعة والروح البشرية. وتُثير ملاحظات وردزوورث عن الزهور المتفتحة والطيور المغردة شعورًا بالفرح والكآبة في آنٍ واحد، وهو ما يوضح كيف يُلهم الربيع استجابة عاطفية عميقة، فهو يكتب عن المتعة الموجودة في الطبيعة، لكنه يُلمّح إلى الحزن بشأن تأثير البشرية على العالم الطبيعي، وهذا ما يُبرز الثنائية الموجودة غالبًا في شعر الربيع.

وبالمثل، تجسّد قصيدة “الربيع” للشاعرة الإنجليزية من العصر الفيكتوري، كريستينا روسيتي، حيوية الموسم مع الاعتراف بطبيعته العابرة. فتصف كيف تنبثق الحياة في كل شيء حولنا، مؤكدة أنه “لا يوجد وقت مثل الربيع”، فتعمل صور البراعم المتفتحة والطيور العائدة التي ترسمها بوصفها تذكيرًا بلحظات الحياة العابرة، وتتخلل ذلك دعوة لتقدير الجمال قبل أن يتلاشى.

كما أن الجاذبية الجمالية للربيع هي سبب آخر في أنه مصدر إلهام للفنانين والكتَّاب على حد سواء، حين تخلق الألوان الزاهية والأزهار العطرة تجربة حسيّة تدعو إلى التعبير الإبداعي. في “الربيع المتوقد”، يصف الشاعر والروائي البريطاني، دي. إتش. لورانس، الربيع بشكل واضح بأنه “شعلة من النيران الخضراء”، فيستخدم صور نارية لنقل الحيوية القوية خلال هذا الموسم، فيستحضر تصويره هذا شعورًا بالدهشة والإثارة.

قوة الطبيعة في إلهام التغيير

وقريبًا من عالم الشعر، يمثّل الربيع في الأدب الشفاء وقوة الطبيعة في إلهام التغيير. ففي رواية “الحديقة السرية” من تأليف فرانسيس هودجسون بورنيت، تكتشف البطلة “ماري لينوكس” حديقة مخفية مهملة. وبينما ترعى الحديقة وتعيدها إلى الحياة، فإن ذلك يوازي تحولها من طفلة كئيبة وحيدة إلى شخصية نابضة بالحياة، بحيث ترمز الأزهار المتفتحة والخضرة إلى بدايات جديدة ونمو شخصي، وهو ما يوضح كيف يمكن للربيع أن يجدد الطبيعة والروح البشرية.

وفيما تدور أحداث رواية “غاتسبي العظيم”، للكاتب ف. سكوت فيتزجيرالد، خلال شهر الربيع، تُستخدم البيئة الخصبة لتعكس أحلام الشخصيات وتطلعاتها. فيشير وصول الربيع إلى بدايات جديدة والسعي لتحقيق الحلم الأمريكي. ولكن، مع تطور القصة تكشف الأحداث عن الجوانب الأكثر قتامة للطموح وخيبة الأمل، ويؤكد التباين بين جمال الربيع ومصائر الشخصيات النهائية على تعقيد الأمل والرغبة.

أمَّا في رواية “الصحوة” للكاتبة كيت شوبان، فيرمز الربيع إلى الصحوة واكتشاف الذات بالنسبة إلى البطلة “إيدنا بونتيلير”. وبينما تبدأ في التشكيك في المعايير المجتمعية واستكشاف رغباتها خلال شهر ربيعي مفعم بالحيوية، تعكس الصور الحية للزهور المتفتحة تحولها الداخلي. فيعمل الموسم بوصفه خلفية لسعيها إلى الحرية الشخصية، ويُسلِّط ذلك الضوء على العلاقة بين إحياء الطبيعة والصحوة البشرية.

في الشعر والأدب العربي

خلفية غنية للتعبير عن مشاعر الحب والجمال

في الشعر والأدب العربي على مرِّ العصور، كان الربيع بسحره وجماله خلفيةً غنية للتعبير عن مشاعر الحب والجمال. ففي قصيدته “ضحكَ الربيعُ إلى بكا الدِّيمِ” يقول ابن الرومي:

ضحكَ الربيــعُ إلى بُكــا الدِّيمِ وغـدا يُسَــوِّي النبت بالقـمَـمِ

من بين أخضــــرَ لابـسٍ كُمَـمًا خُضْــرًا وأزهـرَ غيـر ذي كُمَـمِ

فيعكس فيها جمال الربيع وتفاؤله، ويصوره كأنه كائن حي يضحك، يغمره شعور بالفرح والبهجة الذي يجلبه هذا الفصل الجميل. وفي البيت الثاني “وغدا يُسَوِّي النبت بالقمَمِ”، يشير الشاعر إلى كيف أن النباتات تنمو وتتساوى مع القمم، فيعكس التوازن الموجود بين العناصر المختلفة في الطبيعة.

كذلك يرسم البحتري صورًا شعرية غنية لوصف جمال الربيع، فيقول:

أتاكَ الربيعُ الطَّلقُ يختالُ ضاحـكًا من الحُسـن حتَّى كادَ أن يتكلَّمـا

وقد نَبَّهَ النَوروزُ في غَلَسِ الدُجى أوائــلَ وَردٍ كُـنَّ بالأمــسِ نُوَّمـا

أما الشاعر أمين نخلة، فيستدعي مشاعر الفرح والتجدد التي يحملها فصل الربيع ليستميل حبيبته لتعود إليه، فكأنه يستخدمه رمزًا للتغيير الإيجابي في الحياة، فيقول:

جــاء الربيــعُ وحرَّك الغُصْـــنا أينَ الربيـــعُ، وأيـنَ ما كُــــنَّا

عُودي، فقَدْ عــادَ الربيـعُ، وقَدْ عـادَ الحمــامُ، وقد تَعاتـبْنا!

وعندما استقبل أحمد شوقي الربيع، خصه بقصيدتين اثنتين، استهل الأولى بقوله:

آذَارُ أَقْبَــلَ قُمْ بِنَـــا يَا صَـــــاحِ حَيِّ الرَّبِيـــــعَ حَدِيقَــــةَ الأَرْوَاحِ

وَاجْمَعْ نَدَامَى الظَّرْفِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَانْشُــــرْ بِسَـــاحَتِهِ بِسَاطَ الرَّاحِ

صَفْـوٌ أُتِيحَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ قِسْطَهَا فَالصَّفْوُ لَيْسَ عَلَى المَدَى بِـمُتَاحِ

وَاجْلِسْ بِضَــــاحِكَةِ الرِّيَــــــاضِ مُصَفِّقًا لِتَجَاوُبِ الأَوْتَارِ والأقْدَاحِ

وقال في الثانية:

عَبْقَرِىُّ الْخَيَالِ، زَادَ عَلَى الطَّيْـ ….. ـفِ، وَأَرْبَى عَلَيْهِ فِي أَلْوَانِهْ

ومن ناحية الوصف الأدبي، فقد وصف الأديب والشاعر العراقي من القرن الرابع عشر، بهاء الدين الإربلي، الربيع بأنه “حياة النفوس” و”بِشْرُ الزمن العبوس”، مشيرًا إلى أن الأرض ترتدي “حُلّة قشيبة جديدة خضراء” تسحر الناظرين.

أمَّا عباس محمود العقاد، فقال: “الربيع موسم الحب.. وحين يقترب تسري الحركة في عالم الأحياء كأنهم يتأهبون لعرس أو يتجملون ليوم مهرجان”. وكتب أحمد أمين عن “الربيع.. شباب الزمان”، قائلًا: “ما قيمة الحياة إذا اقتصرت على الماديات وحصرت نفسها في الخبز والملح ومضاعفاتهما، ولم تعبأ بجمال زهرة ولا تألق نجم، ولم ينبض قلبها بحب للجمال في جميع أشكاله”.

في الفن التشكيلي

لكل فنان ربيعه الخاص

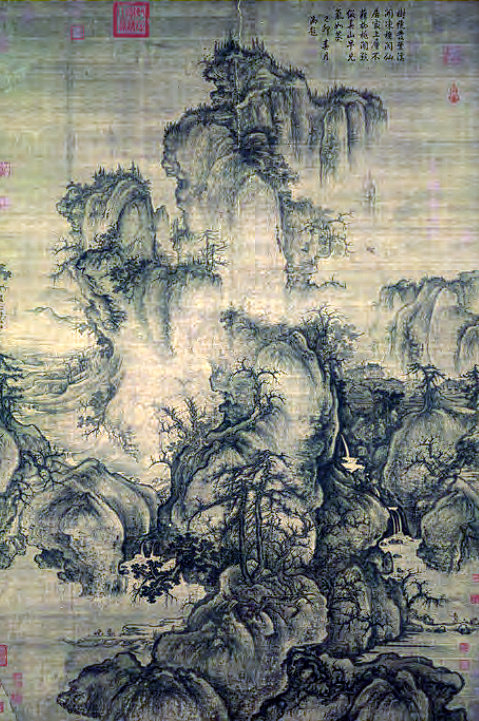

باستبعاد الأعمال الفنية التي تمثّل جوانب من الطبيعة من دون ربط واضح بفصل الربيع، يمكن القول إن الفنانين الصينيين كانوا روّادًا في التوقّف أمام تجليات هذا الفصل من السنة على الطبيعة. فكان الربيع موضوعًا بارزًا في الفن الصيني منذ فترة طويلة، وخاصة في مجال الرسم بالحبر، وهو الشكل الفني الفريد، الذي يتميز باستخدام ظلال مختلفة من الحبر الأسود والغسل الدقيق. ومن بين الأعمال الشهيرة تاريخيًا التي تجسّد موضوع الربيع لوحة “الربيع المبكر” لجو شي (1072م)، والتي تظهر مجموعة من السحب في يوم ربيعي مبكر، وهي تُغلِّف المناظر الطبيعية بعيد خروجها من الشتاء، وهي لوحة مليئة بإمكانات الحياة والتجدّد.

أمَّا في أوروبا، فمنذ عصور النهضة الأوروبية وحتى الفنون الحديثة، كان الربيع موضوعًا متجددًا للفنانين الذين يسعون إلى تجسيد جماله ورمزيته. ومن أقدم التمثيلات للربيع في الفن التشكيلي لوحة “الربيع” أو “بريمافيرا” لساندرو بوتيتشيلي (1482م)، وهي لوحة غنية بالمعاني الرمزية؛ إذ تظهر فينوس في وسطها، محاطة بأشكال ترمز إلى جوانب مختلفة من الربيع والحب. وتعمل المساحات الخضراء المورقة والزهور المتفتحة كأنها خلفية لموضوعات الخصوبة والولادة الجديدة، وتجسّد جوهر الربيع بأنها فترة للبدايات الجديدة.

وهناك عمل مهم آخر من العصر نفسه هو لوحة “الربيع” لجوزيبي أركيمبولدو (1573م)، وهي جزء من سلسلته الشهيرة “الفصول الأربعة”؛ إذ تُظهر وجهًا يتكوّن بشكل كامل تقريبًا من الأزهار، مثل الزنبق والورد، وهو ما يعكس جمال الطبيعة في فصل الربيع. ولا يعرض هذا التجسيد البشري حيوية الربيع فحسب، بل يعكس أيضًا الترابط بين الإنسان والطبيعة.

عندما سيطر الربيع على فن الرسم

بالانتقال إلى زمن أقرب إلينا في تاريخ الفن التشكيلي، نتوقف أمام الانطباعيين الذين انشغلوا بالدرجة الأولى بتلاعب الضوء والظل في المكان نفسه والجمال الزائل. ووجدوا الميدان الخصب والواسع في الطبيعة خلال فصل الربيع. حتى ليمكن القول إنه لولا الطبيعة الربيعية، لاختفى معظم التراث الانطباعي، ولا أحد يعرف ما كان سيحلُّ محله.

فقد أبدع كلود مونيه، رائد هذه الحركة، كثيرًا من الأعمال التي تحتفل بالربيع، فصوَّر في لوحته “موسم الربيع” (1872م)، والمعروفة أيضًا باسم “القارئة”، زوجته الأولى كاميل دونسيو وهي تقرأ بين الزهور المتفتحة، وتستمتع بأشعة الشمس الناعمة. وتُثير درجات ألوان الباستيل وضربات الفرشاة الدقيقة شعورًا بالهدوء والفرح المرتبطين بأوقات ما بعد الظهيرة الربيعية المريحة.

وبالمثل، تُجسّد لوحة “باقة الربيع” لبيير أوغست رينوار (1866م)، جوهر أوائل الربيع بتكوينها الزهري النابض بالحياة. إذ يجعل استخدام الرسَّام للضوء والظل الزهورَ تنبض بالحياة، كما أن تركيزه على التفاصيل يسمح لكل من ينظر إليها بتقدير نضارة أزهار الربيع وجمالها.

من جهة أخرى، يحمل الربيع أيضًا معاني رمزية عميقة في الفن فعلى سبيل المثال، رُسِمت لوحة “زهر اللوز” لفينسنت فان جوخ (1890م)، للاحتفال بميلاد ابن أخيه؛ إذ صوَّر فيها شجرة لوز مزهرة لترمز إلى الحياة الجديدة والأمل بأزهارها البيضاء الرقيقة المتناقضة وبسماء زرقاء صافية. ويعكس الارتباط العاطفي لفان جوخ بهذه اللوحة كيف يمكن للربيع أن يمثل المعالم الشخصية والموضوعات العالمية للولادة والتجديد.

موسيقى الربيع.. موسيقيون احتفلوا بالتجديد والجمال

كما هو في الأساطير والمناسبات السنوية والأدب والشعر، كان الربيع مصدر إلهام في الموسيقى، حيث جسَّد موضوعات التجديد والجمال والفرح. وكثيرًا ما يتسم وصول الربيع بتحوُّل في النغمة الموسيقية، من قتامة الشتاء إلى الألحان النابضة بالحياة والحيوية التي تعكس صحوة الطبيعة.

تتمتع الموسيقى الكلاسيكية بتقليد غني في الاحتفال بالربيع من خلال مؤلفات موسيقية متنوعة تستحضر جوهر الموسم. ومن بين أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة مقطوعة “الربيع” لأنتونيو فيفالدي من كونشرتو “الفصول الأربعة”. إذ تلتقط هذه المقطوعة الموسيقية ببراعة أصوات الربيع وأحاسيسه، وتُحاكي أغاني الطيور والجداول المتدفقة والنسمات اللطيفة. تخلق الإيقاعات الحيوية والألحان المشرقة شعورًا بالفرح والتجديد، وهو ما يجعلها تمثيلًا جوهريًا للربيع في الموسيقى، بخلاف مقطوعة “العاصفة” التي تُعبِّر بصخبها وحركتها العنيفة عن القلق والترقب الشتائي.

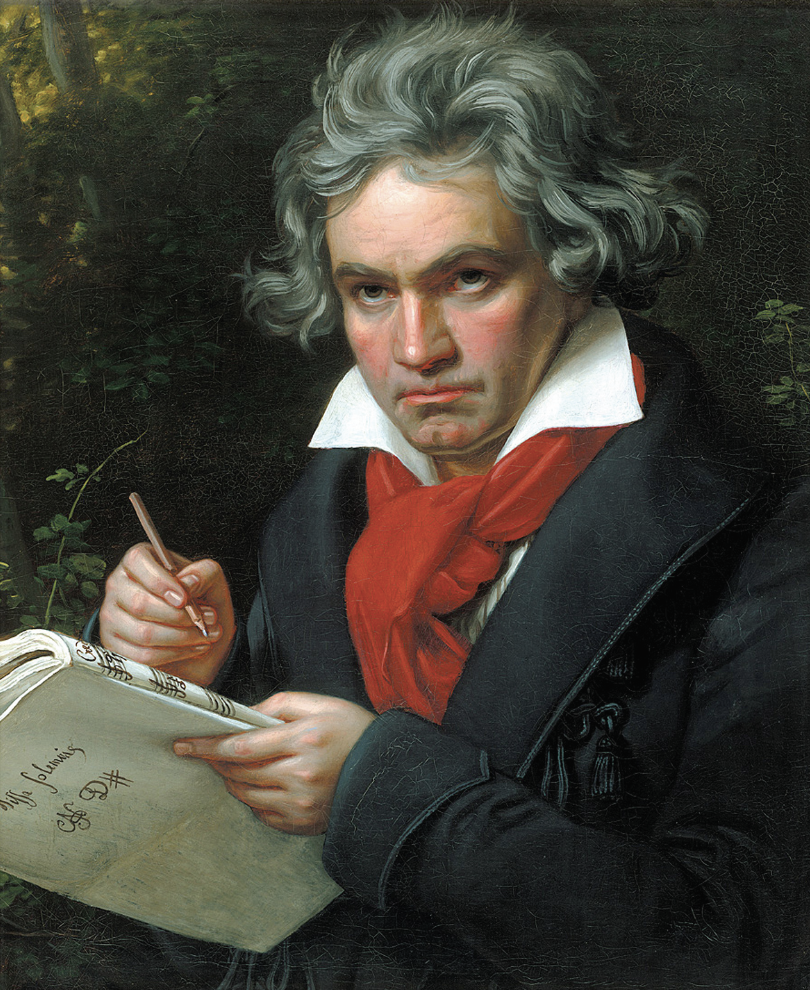

ومن الأعمال الجديرة بالملاحظة، أيضًا، “السمفونية الرعوية” للودفيج فان بيتهوفن (السمفونية رقم 6). تشتهر هذه السيمفونية بتصويرها للطبيعة والحياة الريفية، وتتميز بنغمات تستحضر أصوات الجداول المتدفقة وحفيف أوراق الشجر. فتُجسّد الحركة الأولى على وجه الخصوص روح الربيع بألحانها المبهجة، وتدعو المستمعين لتجربة هدوء الطبيعة وجمالها.

كما تُجسّد “أغنية الربيع” لفيلكس مندلسون، جوهر الربيع من خلال لحنها المشرق وإيقاعاتها المرحة، فهي تعكس مشاعر التفاؤل والأمل، وتتوافق تمامًا مع موضوعات البدايات الجديدة التي تميز فصل الربيع.

الاحتفال بعناصر موضوعية

الجدير بالذكر أنه غالبًا ما تتضمن الموسيقى التي تحتفل بالربيع عناصر موضوعية تستحضر صورًا مرتبطة بهذا الموسم. فعلى سبيل المثال، ترسم مقطوعة “مقدمة أمسية الفون” لكلود ديبوسي صورة حسية للطبيعة وهي تستيقظ بعد الشتاء. فتخلق الأوركسترا الغنية والألحان المتدفقة جوًا يُشعرك بالحلم والنشاط، حيث تجسد جوهر فترة ما بعد الظهر الدافئة في الربيع. وتمثّل مقطوعة “طقوس الربيع” لإيغور سترافينسكي، على الرغم من أنها أكثر تعقيدًا وكثافة، جانبًا مختلفًا من الربيع؛ إذ تُظهر القوة الخام والحيوية المتأصلة في الطبيعة؛ لأنها تعكس إيقاعات الجمال الفوضوي لولادة الطبيعة الجديدة.

وإذا ما انتقلنا إلى العالم العربي نجد أن فريد الأطرش كان من أبرز الفنانين الذين استخدموا ثيمة الربيع في موسيقاهم، فأغنيته الشهيرة “الربيع” تُعدُّ واحدًا من أجمل الأعمال التي تُجسّد هذا الفصل؛ لأنها تتضمن لحنًا رقيقًا وكلمات تُعبّر عن الفرح والبهجة.