فِلْم “مريم” سيناريو وإخراج فايزة أمبا، ويتناول قضية الحجاب التي تفجَّرت في فرنسا بعد صدور قانون يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات

ثمــة أفـلام في السينمـا السعوديــة الحديثــــة لا يمكن تجاهلها، رغم ما قد يشوبها من تحفظات على السيناريو أو مآخذ على اللغة السينمائية أحياناً، وإن كان يصعب الحكم عليها بمقاييس سينمائية خالصة كتلك التي نحكم بها على أي فلم عالمي، أو أي فلم عربي من دولة لها تاريخ في صناعة السينما. إذ يصعب أن نطبِّق على الأفلام السعودية القصيرة، وحتى الطويل القليل منها، أياً من تلك المقاييس من دون الالتفات إلى الظروف التي أحاطت بإنتاجها. ورغم ذلك، تمثل هذه الأفلام أطواراً كان لا بد للسينما السعودية أن تمرّ بها، ومحطات مهمة على طريق بناء صناعة سينمائية سعودية ناضجة ومكتملة المقوّمات والعناصر.

على الرغم من حداثة عمر السينما السعودية، ومن خلال متابعة إنتاجها على مدار السنوات السبع الماضية، نستطيع التأكيد على أن بعض المخرجين السعوديين يمتلك أسلوباً سينمائياً خاصاً رغم بساطته وعفويته. فبعض الأفلام جاء جيّداً ومضيئاً، فيه أمور واعدة على مستوى الأفكار والقضايا والتنفيذ السينمائي المتقن. كما أن في هذه السينما الفتية أعمالاً تنتمي إلى الوسائط البصرية الأخرى كالفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيون أكثر من انتمائها إلى عالم الفن السابع، من دون أن ننفي أن بعضها يُعاني أحياناً من الركاكة والضعف والسطحية. فهي مثل أي سينما وليدة ناشئة، لها أطوار، وربما تعاني من قليل أو كثير من هنّات وإشكاليات، لا بد لها من أن تعانيها حتى تصل إلى مرحلة النضج الفني والفكري بمختلف جمالياته.

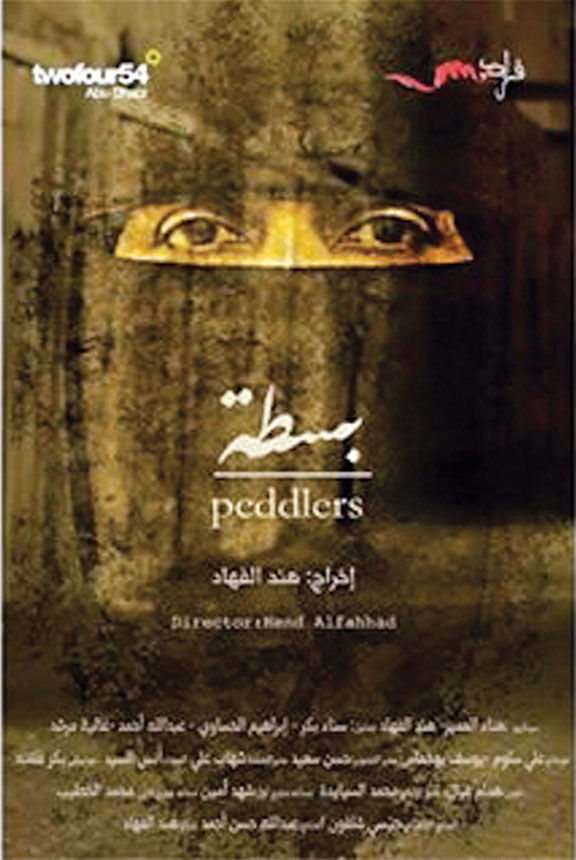

فِلْم “بسطة” للمخرجة هند الفهاد تدور أحداثه برقة وبساطة وصدقية، في سوق شعبي للنساء المكافحات، عزيزات النفس، الساعيات وراء الرزق لتلبية احتياجاتهن

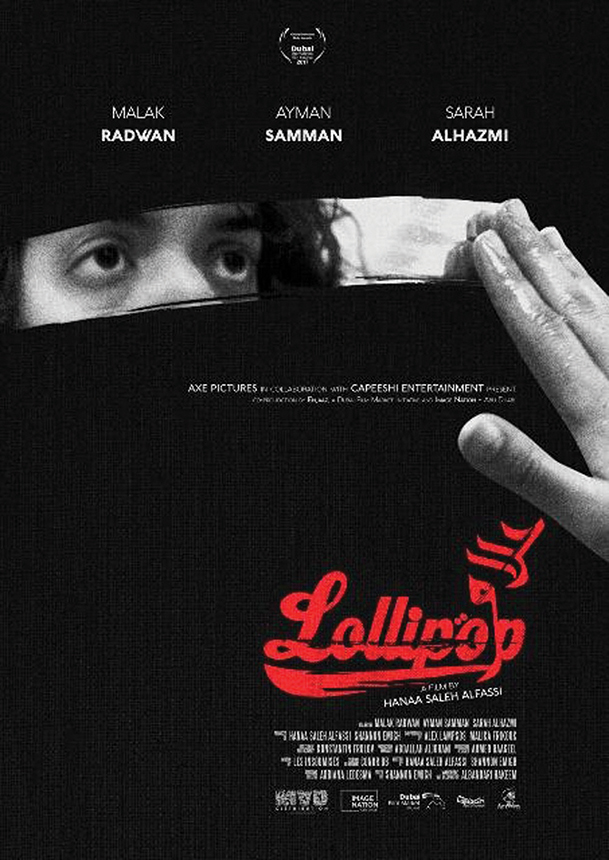

بوستر فِلْم “حلاوة” لهناء صالح الفاسي يبدو يتماشى درامياً مع المواقف الصادمة فيه

عدم الانحياز في فِلْم “مريم”

لا يمكن الإنكار أن بعضـاً من هذه التجارب واعد ومبشر، مقارنة بما يُكبلها من قيود. خصوصاً وأن إنتاج الفِلْم القصير لا يستند إلى دعم مجتمعي، والعمل عليه يُمثل تحدّياً حقيقيّاً لصانعي الأفلام في كافة بلادنا العربية بمن فيهم المخضرمون والمحترفون. وهذا ما تُنبئ به أفلام مثل “مريم” سيناريو وإخراج فائزة أمبا، الذي يتناول قضية الحجاب التي تفجَّرت في فرنسا بعد صدور قانون يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، وكيف أنهم يزرعون الكراهية بين أبناء المجتمع بالإصرار على نزع الحجاب عن رؤوس الفتيات. فالعناد والقهر لم ولن يكونا وسيلة لإخضاع الناس. فالقهر لن يُولد إلا الانفجار وسيخلق مزيداً من العنصرية. فيناقش الفِلْم تلك الإشكالية برقة وعذوبة من خلال الفتاة المراهقة مريم التي رضخت في البداية لسلطة والدها وخلعت الحجاب مؤقتاً ليسمح لها بالخروج من البيت، ثم ارتدته بالخارج. وعندما عانت من الصلف والعناد المدرسي، حلقت شعر رأسها. هذا الفِلْم مليء بالتفاصيل والحوارات المنطقية غير المنحازة. ولذلك، لم يكن مصادفة أن يُستقبل بالترحاب في المهرجانات، بدءاً من دبي السينمائي الذي منحه جائزة “لجنة التحكيم في مسابقة المهر القصير 2016م”، ثم طاف على مهرجانات دولية، كما عرض في منظمة اليونيسكو للعلوم والتربية والثقافة في باريس.

السينما لتشكيل الوعي

وليست للترفيه فقط

ويتكشف فِلم “بسطة” عن أمر مهم آخر. فهذا الفِلْم الذي أخرجته الشابة هند الفهاد في عام 2016م، تدور أحداثه في سوق شعبي للنساء المكافحات، عزيزات النفس، الساعيات وراء الرزق لتلبية احتياجاتهن، ولتجنب مد أيديهن طلباً للمساعدة. وقد حصد جائزة أفضل فِلْم من مسابقة المهر الخليجي القصير بمهرجان دبي السينمائي 2016م، مثلما عرض في عديد من المهرجانات.

على الرغم من حداثة عمر السينما السعودية، فإن بعض المخرجين السعوديين يمتلك أسلوباً سينمائياً خاصاً رغم بساطته وعفويته. فبعض الأفلام جاء جيّداً ومضيئاً، فيه أمور واعدة على مستوى الأفكار والقضايا والتنفيذ السينمائي المتقن. وبعض هذه التجارب واعد ومبشِّر.

الأمر المبشر أن هند الفهاد سعت عام 2018م في إنتاج فِلْم بعنوان “شرشف” بأسلوب مغاير، للتخلص من مأزق التمويل والميزانيات الصعبة. إذ أطلق صنّاعه حملة تمويل إلكترونية لجمع تبرعات أو إسهامات مادية لإنتاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم حوافز مثل حضور التصوير أو حضور العرض الأول. وكأن تيمة الفِلْم وأسلوب إنتاجه هو تحية للفن السابع. فالمقصود بالشرشف هنا هو الملاءة التي توضع على الجدار ليتم عرض الفِلْم عليها. ويتم تصوير الأحداث بالرياض، ويتناول التغييرات التي طرأت على مجتمعها منذ عام 1979م بسبب السينما، وبعد غيابها واختفائها لسنوات عديدة. وتؤكد تيمة الفِلْم على أن مخرجات سعوديات شابات يتعاملن مع السينما باعتبارها إحدى وسائل تشكيل الوعي وتنميته، وليست فقط للترفيه.

مساحة أكبر للدراسة الجادة

وتثبت تجربة “حلاوة” للمخرجة هناء الفاسي أنها تحمل همّاً سينمائياً، ولديها مشروع ستنجح يوماً ما في تحقيقه، طالما بقيت إرادتها صامدة ولم تخن حلمها بالتنازلات. يُؤكد ذلك إصرارها على التحوُّل من دراسة الإعلام والاتجاه إلى دراسة السينما في أكاديمية المخرج رأفت الميهي، والسفر لاحقاً للدراسة في أكاديمية نيويورك السينمائية، ثم العمل في بعض التجارب الروائية والوثائقية بأمريكا ومنها العمل مع المخرج إيريك ايتباري كمساعد مخرج ثاني في الفِلْم الأمريكي “سنابشوت”. كما أن تجاربها القصيرة تشي بذلك الطموح والانشغال بالهم السينمائي وبقضية المرأة، ليس فقط بالحملة التي أطلقتها المخرجة تحت عنوان “العمل عبادة”، والتي تدعو فيها من خلال مشاهد درامية، إلى دعم عمل المرأة السعودية في شتى المجالات تحت ضوابط اجتماعية وشرعية، بل أيضاً بفلم إرشادي قصير تزامن مع الحملة ويهدف إلى التعريف بأهمية عمل المرأة السعودية.

على الرغم من وجود بعض التجارب السينمائية الواعدة، لكن هناك في المقابل بعض الأفلام دون المستوى المتوقع لأسباب منها نقص الخبرة في معالجة قضايا فلسفية، أو وجودية، أو حتى مجتمعية. فينجم عن ذلك بعض الافتعال أحياناً أو مباشرة مفرطة تتسبب في ضياع قوة الفكرة وجرأتها.

يتميز الأسلوب الفني للمخرجة بالتلقائية والجرأة، مثلما يرتقي درامياً في “حلاوة”. إذ تصور الفاسي مواجهة فتاة لأبيها في موقف صادم، في بناء تدريجي بعيد عن التعسف، سواء بالتصوير السينمائي لانتقال الفتاة من الطفولة إلى سن الرشد، حيث الاضطراب والقلق يظهران في عدد من المشاهد تبرز نظرة الفتاة لنفسها، وتبدل نظرة الآخرين إليها.

وفي حساب هناء أيضاً فِلْم “جاري التحميل” كأول تجربة سينمائية روائية بعد أفلامها الوثائقية. صورته بكاميرا سينمائية احترافية، حول قصة رجل يدفن في إحدى المقابر، وما أن يغلقوا الباب عليه حتى ينهض ويحاول اللحاق بالباب لكن بعد فوات الأوان. شارك الفِلْم في مهرجان الخليج السينمائي الثالث 2010م، وفاز بجائزة أفضل فِلْم وأفضل مخرجة بقسم الأفلام التجريبية في “مهرجان أمريكا السينمائي الدولي”، وأيضاً بالجائزة الفضية للأفلام القصيرة في مهرجان كاليفورنيا 2011م.

دور الخبرة المكتسبة من النقد

تختلف تجربة فِلْم “عايش” قليلاً عن غيرها. فمخرجه عبدالله آل عياف درس هندسة الميكانيكا وعمل فيها. مارس الكتابة والإخراج السينمائي، وكتب النقد السينمائي “ليعرف ما الذي يجعله يُعجب بفِلْم ما، ويُحبه، ولماذا لا تُعجبه أفلام أخرى”. وقادته هذه الكتابة النقدية إلى أسهل الطرق، وأصوبها إلى عقل وقلب المتلقي. فمثلاً، رغم بساطة التيمة التي يتناولها في “عايش”، لكنها ترسم العالم الداخلي لبطله، وتجعل المتلقي يشعر به، ويتجاوب معه إنسانياً. فالبطل حارس أمن على مشرحة بأحد المستشفيات، فبينما يصاب الآخرون بالخوف من الاقتراب من الموتى حتى ولو كانوا من أقرب الناس إليهم، فهو – عايش – الرجل الخمسيني يتعايش بأريحية وانسجام مع جثث الموتى، فينقل جلسته إلى داخل المشرحة ويضع مأكولاته بإحدى الثلاجات بعد تنظيفها، ويقول: “إن التعامل مع الأحياء أصعب”. أما ألطف المشاهد وأكثرها إنسانية فهو عندما نراه يتأمل طفلاً في الحضانة بعدما أنقذ حياته، فيحاول أن يحمله وهو متوتر. لكن توتر البطل أثناء حمله للطفل نشعر به بعيداً من المبالغة، وممزوجاً بالدهشة، وكأنها الدهشة التي تُعيده إلى الحيـاة، إذ نراه لاحقـاً يبدأ بممارسة أشياء كان يرفضها خوفاً من نظرة النــاس إليه. الفِلْم بسيط، فيه لمسات خافتة، هامسة حول شؤون تخص المجتمع البطريركي، فيكشف ذكورية بعض الرجـال وتحيزهم ضد الإناث، وهو يفعل ذلك من دون تحيز أو مبالغة.

التيمة التي يتناولها عبدالله آل عياف في “عايش”، على بساطتها، ترسم العالم الداخلي لبطله، وتجعل المتلقي يشعر به، ويتجاوب معه إنسانياً خاصة في مشهد حمله وتأمله للطفل في الحضانة بعدما أنقذ حياته

كواليس تصوير فِلْم “بسطة”

دحض المعتقدات الخرافية

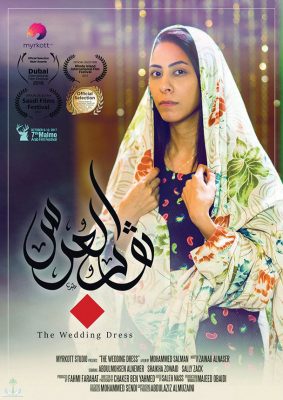

ويناقش فِلْم “ثوب العُرس” للمخرج محمد سلمان المعتقدات الخرافية كما يتضح من رد فعل عريس الابنة إزاء مخاوف الأم، ودعوة الزوج لزوجته أن يغيرا هذه المعتقدات الخرافية، ونصيحته لها بأن يسعيا في تربية أبنائهما على نبذ التفكير الخرافي. السيناريو الذي كتبته زينب آل ناصر وحاز جائزة السيناريو القصير بمهرجان دبي السينمائي، ينتهج التغيير التدريجي، وصولاً إلى احتضان الابنة لوالدتها الخائفة، تلك الوالدة التي يسيطر على روحها وعقلها اعتقاد خرافي راسخ.

أجادت كاتبة السيناريو نسج تفاصيل تخدم الفكرة، وتتعلَّق بالفولكلور والتراث سواء بلقطات إصلاح الساعة، أو حياكة الثياب ومستلزمات ذلك، وتضفيرها بالأغاني، مثلما نجح المخرج في التوظيف الماهر للميتافور بين الثوب والروح، وفي تحقيق جماليات تصويرية، بإضاءة لافتة للمشاهد الواقعية، وتلك المتعلِّقة بتصوير الحُلم بأسلوب رقيق، وباستخدام جُمل موسيقية معبّرة، خصوصاً في مشهد ورق الشجر المتساقط، تحركــه على الأرض الرياح، وصوت الماكينة.

وبعض المتاعب المختلفة

ولكن الحقيقة تقتضي الإشارة إلى وجود بعض الأفلام دون المستوى المتوقع أو المطلوب لأسباب عديدة، من بينها نقص الخبرة في معالجة أمور فلسفية، أو وجودية، أو حتى مجتمعية، ربما لأن تناولها يُشكل مأزقاً بسبب الطبيعة المحافظة للبيئة، مما ينجم عنه الافتعال أحياناً، أو مباشرة مفرطة تتسبب في ضياع قوة الفكرة وجرأتها، كما في فِلْم عهد كامل “حرمة”. فهي تنتصر للمرأة، وتحكي عن رقتها وقوتها التي لا تفقدهما رغم ذلك الحزن الكبير لفقدان زوجها. ولا ننكر أهمية الفكرة، حيث تعيش المرأة حرباً نفسية مع المجتمع والتقاليد. لكن القوة الأنثوية قادرة على مواجهة تلك الحرب وتحمل الصعاب والتحديات. غير أن السيناريو يعاني الإطالة، والمبالغات، وعدم منطقية بعض التفاصيل. وعلى الرغم من أهمية موضوع فلم “حرمة” وهو عن قدرة المرأة على التحمل، إلا أنه عانى من تحديات جمة وبشكل أساسي يبدو أن عامل الوقت القصير المتاح للتصوير قد ألقى بظلاله على العمل، وإلى جانب مشكلات البناء الدرامي ورسم الشخصيات، هناك أيضاً اختفاء تفاصيل، وبروز تناقضات وتصرفات ركيكة ولا منطقية، إضافة إلى ترهل الإيقاع، وتنميط الشخصيات خصوصاً الشرير، والرجل الفاسد.

وبشكل عام، يمكننا القول إن هناك أفلاماً مشغولة سينمائياً بشكل جيِّد، لكن أفكارها ببساطتها تُعبِّر عن رفاهية زائدة، إذ يبتعد موضوعها عن الهموم الحقيقية للإنسان، ومنها فِلْم “مانكير”. بينما تغرق أفلام أخرى في الرمزية الملغزة أو التشظي الذي يصعب على المتلقي الربط بين مفاصله وما ورائه، مثل فِلْم ريم البيات ”أيقظني“. فالبعض يصف هذه الأعمال بأنها مفككة، بينما نراها محاولة على الطريق في تشكيل الوعي واكتساب الخبرة واكتشاف الطريق السينمائي عن طريق التجربة والخطأ. فمن حق الإنسان والمبدع حتى لو كان صغيراً أن يختبر أفكاره وحواسه وتخيلاته وأوهامه. هذا الاختبار هو ما قد يجعل بعضها يصمد ويواصل الطريق، فيتم البناء عليه لاحقاً، أو ربما يتهاوى كلية. فلو نظرنا مجدداً إلى تجربة ريم البيات وتأملنا شخصية المخرجة، سنجدها مصوِّرة فوتوغرافية وتقوم بتصميم الملابس وتحب الإضاءة، وتقوم بالرسم التشكيلي، وتمارس فن الكولاج، وهو ما انعكس في فِلْمها بشكل كبير، وجعله أقرب إلى الفن التشكيلي السريالي.

النهضة المرتقبة

رغم كل ما تقدَّم، فإن محاولات الشباب المخرجين والمخرجات تفتح ثغرة في جدار الخوف الاجتماعي. ولا شك في أن ذلك أسهم في تشكيل وعيهم وخبرتهم لتطوير أنفسهم. فتجربتهم مع الفِلْم القصير تشي بإدراكهم أنه ليس من الحكمة أن ينتجوا أفلاماً طويلة في بداية الطريق.

صور متفرقة من مهرجان الأفلام السعودية

صحيح أن إعادة فتح صالات السينما في المملكة هو قرار محل تقدير، وسيسهم في دوران عجلة الإنتاج، وربما سيُسهم في تأسيس صناعة سينما سعودية حقيقية، لكن تبقى هناك أسئلة من نوع: هل مجرد بناء صالات للعرض سيحفِّز صُنّاع السينما على العمل؟ هل سيغامر القطاع الخاص بأمواله مع سينما ناشئة؟! هل مجرد بناء الاستوديوهات وتوفير طواقم عمل فنية وتقنية سيكون كفيلاً بإنتاج أفلام سينمائية جيِّدة؟ هل سيمنح ذلك الفرصة للمخرجات السعوديات لتقديم أفكارهن ورؤيتهن للواقع؟! أم سيقتصر دعم وتمويل الأفلام على تلك الأفلام الآمنة التي تنأى بنفسها عن تناول القضايا الشائكـة في المجتمع؟

يمكننا القول إن هناك أفلاماً مشغولة سينمائياً بشكل جيِّد، لكن أفكارها ببساطتها تُعبِّر عن رفاهية زائدة، إذ يبتعد موضوعها عن الهموم الحقيقية للإنسان. بينما تغرق أفلام أخرى في الرمزية الملغزة أو التشظي الذي يصعب على المتلقي الربط بين مفاصله وما وراءه.

في تقديرنا أن هذه النهضة تستلزم تنظيم ورش للعمل، وموائد للحوار يديرها صنّاع السينما ذوو الخبرات الطويلة. وتستلزم أيضاً إقامة معاهد لتدريس السيناريو السينمائي، لأنه أكثر مناطق الضعف في كثير من الأفلام، إلى جانب بناء سينماتيك يضم نسخاً من جميع الأفلام السعودية مهما كان مستواها لدراستها وتقييمها وتفادي الأخطاء، وأيضاً لتأريخ السينما السعودية الحديثة. وأن يُشترط على صالات السينما تقديم فِلْم أو فلمين قصيرين قبل بداية الأفلام الروائية الطويلة خصوصاً الأجنبية، وذلك لغرس ثقافة الاهتمام والاعتياد على مشاهدة الفِلْم القصير واحترامه، وإتاحة الفرصة للسينما الوطنية أن تنال نصيبها أمام الأفلام الأجنبية، وخصوصاً الهوليوودية التي يُتوقع لها أن تغزو دور العرض المزمع إقامتها.

كتابة واعية وداعمة، تحتاجها السينما السعودية الناشئة، لا مجاملة فيها، بقدر إشارات الى بعض ما يجب ان يكون عليه الفلم السينمائي، وهذه هي كتابات الناقدة امل الجمل، التي تعرف مكامن الجمال في اي نص بصري سينمائي، كما تعرف موقع الخلل فيه، أمنيات بتطور دائم للسينما السعودية٠٠