“ما بعد الحداثة” تعبير جامع لحركات فكرية وثقافية وفنية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، كتحدٍّ ونقدٍ لعديد من المفاهيم التي طرحتها حركة الحداثة، واعتُبرت إلى حينها مفصلية في شؤون كثيرة. فظهرت أولاً في كتابات بعض المفكرين والفلاسفة، ثم توسعت إلى الأوساط الأكاديمية في أوروبا وخارجها. ومنذ ستينيات القرن العشرين بدأت تشق طريقها إلى الحياة العامة بدءاً ببعض الفنون، كفن العمارة والرسم والموسيقى.

“ما بعد الحداثة” تعبير جامع لحركات فكرية وثقافية وفنية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، كتحدٍّ ونقدٍ لعديد من المفاهيم التي طرحتها حركة الحداثة، واعتُبرت إلى حينها مفصلية في شؤون كثيرة. فظهرت أولاً في كتابات بعض المفكرين والفلاسفة، ثم توسعت إلى الأوساط الأكاديمية في أوروبا وخارجها. ومنذ ستينيات القرن العشرين بدأت تشق طريقها إلى الحياة العامة بدءاً ببعض الفنون، كفن العمارة والرسم والموسيقى.

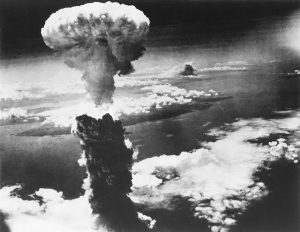

اعتبر مفكرو ما بعد الحداثة أن الحربين العالميتين والكوارث التي نتجت عنهما ممثلة في عشرات ملايين الضحايا ودمار مروّع، هو نتيجة فشل الحداثة ومقولاتها التي قامت على أساسها الحضارة في أوروبا الغربية. وانتقدوا بشكل خاص الموضوعية العلمية، والاعتقاد بأن العقل البشري يمتلك الإمكانيات لمعالجة الحقائق المادية والاجتماعية الأساسية، وجعلها قابلة للسيطرة العقلانية. كما انتقدوا فكرة حتمية التقدُّم البشري، والنظريات الشمولية الكبرى التي بنيت حولها. كما حمّل بعضهم الأيديولوجيات الكبرى المسؤولية عن صعود النازية وغيرها من الحركات الشمولية المسؤولة عن تدمير القارة في هاتين الحربين.

لكن يجب علينا الإشارة أولاً إلى أنه على الرغم من أن نقد العقلانية هو أحد المحاور الأساسية في ما بعد الحداثة، فهي لا تقدم بديلاً “لاعقلانياً” عنها. على العكس من ذلك، هي تنتقدها لأنها ليست “عقلانية” ووضعية بما فيه الكفاية. وكما يقول جاك دريدا: “إنها تعرف قبل أن تعرف”. أي إنها تفترض مسبقاً ما يجب أن تبرهنه من حقائق، ثم تجد المناهج إلى ذلك، مستخدمة بوعي أو من دون وعي، الرغبات والتمنيات والنزعات الخاصة والقناعات الراسخة منذ عقود. فتصبح الحقيقة التي نحصل عليها، بنظر مفكري ما بعد الحداثة، مجرد صياغة رمزية ولغوية لا أكثر.

لكن يجب علينا الإشارة أولاً إلى أنه على الرغم من أن نقد العقلانية هو أحد المحاور الأساسية في ما بعد الحداثة، فهي لا تقدم بديلاً “لاعقلانياً” عنها. على العكس من ذلك، هي تنتقدها لأنها ليست “عقلانية” ووضعية بما فيه الكفاية. وكما يقول جاك دريدا: “إنها تعرف قبل أن تعرف”. أي إنها تفترض مسبقاً ما يجب أن تبرهنه من حقائق، ثم تجد المناهج إلى ذلك، مستخدمة بوعي أو من دون وعي، الرغبات والتمنيات والنزعات الخاصة والقناعات الراسخة منذ عقود. فتصبح الحقيقة التي نحصل عليها، بنظر مفكري ما بعد الحداثة، مجرد صياغة رمزية ولغوية لا أكثر.

ما هي الحداثة أولاً؟

الحداثة هي مجموع الحركات الفكرية والعلمية والفنية التي رافقت عصر النهضة الأوروبية مروراً بعصر الأنوار والثورة الصناعية. ويمكننا القول أيضاً إن الحداثة هي الحقبة من التاريخ الممتدة من عصر آلة الطباعة في أواسط القرن الخامس عشر، حتى بداية عصر الكمبيوتر في النصف الثاني من القرن العشرين.

الحداثة هي مجموع الحركات الفكرية والعلمية والفنية التي رافقت عصر النهضة الأوروبية مروراً بعصر الأنوار والثورة الصناعية. ويمكننا القول أيضاً إن الحداثة هي الحقبة من التاريخ الممتدة من عصر آلة الطباعة في أواسط القرن الخامس عشر، حتى بداية عصر الكمبيوتر في النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن أهم خصائص الحداثة، اعتمادها على العقل الإنساني والمنهج العلمي لمعالجة قضايا الإنسان وتفسير الظواهر الطبيعية. فنشأ في ذلك الوقت ما يُعرف بالعلم الحديث، الذي تحكمه قواعد ومناهج تقوم على التجربة والتحليل والشك. فانتشرت إثر ذلك، مفاهيم مثل العقلانية، التجريبية، الوضعية وغيرها.

والفكرة المهمة الأخرى في الحداثة هي “الفردية” التي قد تبدو اليوم عادية وطبيعية، خاصة في المجتمعات الغربية. لكنها في ذلك الوقت كانت ثورة كبيرة على المعتقدات السائدة.

والفكرة المهمة الأخرى في الحداثة هي “الفردية” التي قد تبدو اليوم عادية وطبيعية، خاصة في المجتمعات الغربية. لكنها في ذلك الوقت كانت ثورة كبيرة على المعتقدات السائدة.

لكن هذه الفردية، أدت إلى الاعتقاد بمركزية الإنسان في الطبيعة، وهذا ما سيتعرض لنقد شديد من مفكري ما بعد الحداثة لاحقاً.

ما بعد الحداثة

الموضوعية العلمية

أولى نقاط الافتراق ما بين الحداثة وما بعدها هي حول الموضوعية العلمية. وقد تبلور الخلاف في نقاش حاد في تسعينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة بين المدافعين عنها ويعرفون “بالواقعيين العلميين” مثل “ألان سوكال” وغيره، وبين ما بعد الحداثيين مثل “بول فييرابند”وآخرين. ويرتكز الأخيرون في قناعاتهم على التبدلات التي تطرأ على ما يبدو في وقت ما حقيقة علمية ثابتة.

أولى نقاط الافتراق ما بين الحداثة وما بعدها هي حول الموضوعية العلمية. وقد تبلور الخلاف في نقاش حاد في تسعينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة بين المدافعين عنها ويعرفون “بالواقعيين العلميين” مثل “ألان سوكال” وغيره، وبين ما بعد الحداثيين مثل “بول فييرابند”وآخرين. ويرتكز الأخيرون في قناعاتهم على التبدلات التي تطرأ على ما يبدو في وقت ما حقيقة علمية ثابتة.

وهناك أمثلة عديدة على التحوُّلات التي طرأت على “الحقائق” العلمية: فحتى منتصف القرن السادس عشر، كان النموذج السائد في علم الفلك مثلاً، هو نظرية بطليموس ( 100 – 170 م) القائلة إن الأرض هي مركز الكون. ولكن هذا النموذج تغير كلياً سنة 1543م، عندما طرح كوبرنيكوس نظريته القائلة إن الأرض تدور حول الشمس.

وحتى أواخر القرن التاسع عشر كان النموذج الإدراكي السائد في الفيزياء هو نظرية “ميكانيكا نيوتن”، الذي رافقها في ذلك الوقت التصريح الشهير لعالِمِ الفيزياء اللورد كيلفين أنه “لم يعد هناك شيء جديد نكتشفه في الفيزياء. كل ما تبقى هو بعض القياسات الأدق”. ولكن بعد ذلك، وضع ألبرت أينشتاين النظرية النسبية العامة، التي تحدَّت معظم قواعد ميكانيكا نيوتن، ووضعت الوسط العلمي والأكاديمي أمام منطلق لدراسة الفيزياء مختلف تماماً عما سبقه.

وحتى أواخر القرن التاسع عشر كان النموذج الإدراكي السائد في الفيزياء هو نظرية “ميكانيكا نيوتن”، الذي رافقها في ذلك الوقت التصريح الشهير لعالِمِ الفيزياء اللورد كيلفين أنه “لم يعد هناك شيء جديد نكتشفه في الفيزياء. كل ما تبقى هو بعض القياسات الأدق”. ولكن بعد ذلك، وضع ألبرت أينشتاين النظرية النسبية العامة، التي تحدَّت معظم قواعد ميكانيكا نيوتن، ووضعت الوسط العلمي والأكاديمي أمام منطلق لدراسة الفيزياء مختلف تماماً عما سبقه.

الدليل الآخر الذي يجادل به مفكِّرو ما بعد الحداثة حول أوهام الموضوعية العلمية وهو إخفاق العلم في سعيه منذ قرون للتوصل إلى نظرية موحدة لتفسير الكون. فحتى الآن لا تزال هناك نظريتان: الأولى، وهي نظرية النسبية العامة التي تركز على الجاذبية، وتدرس ظواهرالأجسام الكبيرة ما فوق الذرة، ولا يمكنها تفسير ظواهر ما دونها، فهذه باتت لها نظرية ثانية خاصة بها، هي “نظرية الحقل الكمومي (أو الكوانتوم)”.

الدليل الآخر الذي يجادل به مفكِّرو ما بعد الحداثة حول أوهام الموضوعية العلمية وهو إخفاق العلم في سعيه منذ قرون للتوصل إلى نظرية موحدة لتفسير الكون. فحتى الآن لا تزال هناك نظريتان: الأولى، وهي نظرية النسبية العامة التي تركز على الجاذبية، وتدرس ظواهرالأجسام الكبيرة ما فوق الذرة، ولا يمكنها تفسير ظواهر ما دونها، فهذه باتت لها نظرية ثانية خاصة بها، هي “نظرية الحقل الكمومي (أو الكوانتوم)”.

سلبيات “السرديات” الكبرى

يعدّ مفكرو ما بعد الحداثة أن ثقافة الحداثة قائمة على كثير من السرديات الكبرى، (أو بتعبير آخر “إيديولوجيات”، لكنهم يتجنبون استخدام هذا التعبير لخوائه من المعنى) معظمها يقوم على استنتاجات تعسفية. ويشدد المفكر جان فرنسوا ليوتارد، الذي صاغ تعبير “ما بعد الحداثة”، على كلمة سرديات لأنها تعبر عن الفكرة بشكل أدق، حيث تشير إلى قناعات كبرى راسخة أو نظريات، ومنها:

يعدّ مفكرو ما بعد الحداثة أن ثقافة الحداثة قائمة على كثير من السرديات الكبرى، (أو بتعبير آخر “إيديولوجيات”، لكنهم يتجنبون استخدام هذا التعبير لخوائه من المعنى) معظمها يقوم على استنتاجات تعسفية. ويشدد المفكر جان فرنسوا ليوتارد، الذي صاغ تعبير “ما بعد الحداثة”، على كلمة سرديات لأنها تعبر عن الفكرة بشكل أدق، حيث تشير إلى قناعات كبرى راسخة أو نظريات، ومنها:

أ – الاعتقاد بالتقدُّم التاريخي للبشر من أحوال بدائية صعوداً إلى مراحل متقدِّمة. وأنه بالإمكان استنباط القوانين التي تحرِّك التاريخ. وأنه بواسطة العقل والمنطق والأدوات التي يقدِّمها العلم والتكنولوجـيا، يستطيع الإنســان تسريع هذا التقــدم نحو مجتمعات المستقبل الكونية، التي ستكون “حتماً” أكثر إنسانية وعدلاً واستنارة وازدهاراً.

أ – الاعتقاد بالتقدُّم التاريخي للبشر من أحوال بدائية صعوداً إلى مراحل متقدِّمة. وأنه بالإمكان استنباط القوانين التي تحرِّك التاريخ. وأنه بواسطة العقل والمنطق والأدوات التي يقدِّمها العلم والتكنولوجـيا، يستطيع الإنســان تسريع هذا التقــدم نحو مجتمعات المستقبل الكونية، التي ستكون “حتماً” أكثر إنسانية وعدلاً واستنارة وازدهاراً.

يقول ليوتارد إن هذه النظريات ليست غير صحيحة فقط، بل خبيثة وخطيرة لأنها تفرض الرأي الواحد والانسجام الفكري والخطابي، وتقمع بالتالي الآخرين وتسكتهم.

ويذهب مفكرو ما بعد الحداثة إلى حدّ القول إن التقدُّم ليس دائماً شيئاً إيجابياً. فالعلم والتكنولوجيا أوجدا أسلحة دمار شامل تهدِّد البشرية. ويضيف “بول فيريليو” أحد فلاسفة ما بعد الحداثة والكاتب في مواضيع عصر السرعة، “إن الحوادث الناتجة عن تكنولوجيا العصر ستقود إلى الحادث المميت النهائي… وفي أفضل أحوالها، فإن البشرية أصبحت رهينة عند الذين يمتلكون الأسلحة النووية، وذلك نتيجة التقدُّم العلمي والتكنولوجي.

ب – أدت هذه السردية إلى سردية أخرى لا تقل خطورة عنها، برأي منظري ما بعد الحداثة، وهي القناعة السائدة بأن الحضارة الغربية هي الشكل الأرقى لكافة الحضارات البشرية. ولهذا انتشرت أيام الاستعمار الدعوات إلى “تمدين” الشعوب الأخرى وجعلها مشابهة للحضارة الغربية. وقد لاقت هذه القناعات انتقادات عنيفة من كافة مفكري ما بعد الحداثة.

ج – وتذهب حركة ما بعد الحداثة الرافضة لتفوق الحضارة الغربية أبعد من ذلك، إلى رفض مركزية الإنسان في الطبيعة ووضعه في أعلى سلم الكتلة الحيوية. حيث يمكن ترتيب الواقع، من وجهة نظر الحداثة، ترتيباً هرمياً يستمده الإنسان من خلال مقاييس ذاتية أو من الطبيعة: الأشياء الجامدة، النبات،البكتيريا، الحيوان، فالإنسان. أما لدى حركة ما بعد الحداثة فتنتفي الهرمية كلياً، وليس هناك أي نظام عامودي أو أفقي، فالكائنات جميعها متساوية مبدئياً.

المعرفة أصبحت سلعة!

يصف ليوتارد في كتابه الشهير “حالة ما بعد الحداثة”(1979) المعرفة بأنها لم تعد حاجة بحدّ ذاتها، بل أصبحت سلعة كباقي السلع. وتداولها يخضع للمؤثرات نفسها، خاصة تأثيرات ما بعد حداثية (مثل التشابه بين محرك البحث غوغل والسوبرماركت). ويقول إن التكنولوجيات الجديدة ومنها السيبرانية (لم يكن تعبير التكنولوجيا الذكية قد انتشر) قد أنهت العلاقة بين كسب المعرفة والتعليم. لقد أصبحت المعرفة متوفرة كسلعة وتخضع لقوى السوق، أي إنه لم تعد لها قيمتان فقط كما في عصر الحداثة، أي القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، بل أضيفت إليها القيمة الدلالية مثل “الماركة” وغيرها. وهذه القيمة الجديدة هي الأهم، وعلى أساسها يتفاعل ويعمل مجتمع الاستهلاك ما بعد الحداثي، وتتمحور حولها العلاقات الإنسانية والحياة العصرية على حسب قوله.

يصف ليوتارد في كتابه الشهير “حالة ما بعد الحداثة”(1979) المعرفة بأنها لم تعد حاجة بحدّ ذاتها، بل أصبحت سلعة كباقي السلع. وتداولها يخضع للمؤثرات نفسها، خاصة تأثيرات ما بعد حداثية (مثل التشابه بين محرك البحث غوغل والسوبرماركت). ويقول إن التكنولوجيات الجديدة ومنها السيبرانية (لم يكن تعبير التكنولوجيا الذكية قد انتشر) قد أنهت العلاقة بين كسب المعرفة والتعليم. لقد أصبحت المعرفة متوفرة كسلعة وتخضع لقوى السوق، أي إنه لم تعد لها قيمتان فقط كما في عصر الحداثة، أي القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، بل أضيفت إليها القيمة الدلالية مثل “الماركة” وغيرها. وهذه القيمة الجديدة هي الأهم، وعلى أساسها يتفاعل ويعمل مجتمع الاستهلاك ما بعد الحداثي، وتتمحور حولها العلاقات الإنسانية والحياة العصرية على حسب قوله.

في النقد الأدبي

“موت المؤلف”

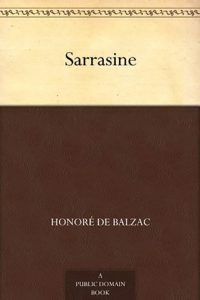

في مقالة شهيرة ونموذجية لأفكار ما بعد الحداثة، في الأدب والنقد الأدبي، التي تأثَّر بها لاحقاً كثير من الأعمال الفنية المختلفة الأخرى، وتحت عنوان “موت المؤلف” (1967) يورد الفيلسوف الفرنسي رولاند بارت اقتباساً من رواية “أونوريه دو بَلزاك”، “ساراسين” (1830) على لسان بطلها، الذي يصف امرأة دون أن يعلم أنها ليست امرأة، بل رجلاً متنكراً بزي امرأة،: “لقد كانت امرأة بمخاوفها المفاجئة، ونزواتها اللامعقولة، بمخاوفها الغريزية، بتبجّحها غير المبرَّر، بجرأتها والشعور اللذيذ برقتها”. ويتساءل بارت “من يتحدَّث بهذه الطريقة؟ هل هو بطل الرواية؟ هل هو بلزاك الإنسان، الذي وهبته خبرته الشخصية فلسفة حول المرأة؟ هل هو بلزاك المؤلف يكتب أفكاراً “أدبية” حول الأنوثة؟ هل هي حكمة عالمية أو علم نفس رومانسي؟ من المستحيل أن نعرف.

في مقالة شهيرة ونموذجية لأفكار ما بعد الحداثة، في الأدب والنقد الأدبي، التي تأثَّر بها لاحقاً كثير من الأعمال الفنية المختلفة الأخرى، وتحت عنوان “موت المؤلف” (1967) يورد الفيلسوف الفرنسي رولاند بارت اقتباساً من رواية “أونوريه دو بَلزاك”، “ساراسين” (1830) على لسان بطلها، الذي يصف امرأة دون أن يعلم أنها ليست امرأة، بل رجلاً متنكراً بزي امرأة،: “لقد كانت امرأة بمخاوفها المفاجئة، ونزواتها اللامعقولة، بمخاوفها الغريزية، بتبجّحها غير المبرَّر، بجرأتها والشعور اللذيذ برقتها”. ويتساءل بارت “من يتحدَّث بهذه الطريقة؟ هل هو بطل الرواية؟ هل هو بلزاك الإنسان، الذي وهبته خبرته الشخصية فلسفة حول المرأة؟ هل هو بلزاك المؤلف يكتب أفكاراً “أدبية” حول الأنوثة؟ هل هي حكمة عالمية أو علم نفس رومانسي؟ من المستحيل أن نعرف.

يقول بارت إنه ليس هناك من علاقة بين الكاتب والكتابة، وإن إضافة المؤلِّف إلى النص، ووضع تفسير واحد له يُعد تقييداً لهذا النص الذي يجب تحريره من طغيان التفسير. وأن المعنى الأساسي لأي عمل أدبي مصدره انطباعات القارئ وليس مشاعر وأذواق المؤلِّف. إن وحدة النص لا تكمن في أصله أو كاتبه بل بوجهته أي جمهوره. إن أي نص يكتب دائماً هنا والآن مع كل قراءة جديدة.

والجدير بالذكر أن عنوان هذه المقالة، أي “موت المؤلف” أصبح قولاً مأثوراً، لا بل اعتبره كثيرون عنواناً لمرحلة ما بعد الحداثة.

الفن ذو الأصل الشعبي

على الرغم من التنوُّع والتباين في نظرة ما بعد الحداثة إلى الفن، فهناك بعض الخصائص المشتركة، منها: المعالجة الساخرة والمرحة لبعض المواضيع، وانهيار التراتبية والهرمية للحضارات، فليس فيها حضارات أو ثقافات عليا وأخرى دنيا، كما رأينا سابقاً. ومنها أيضاً تقويض مفاهيم الأصالة والموثوقية، وتركز بالمقابل على الصورة والمشهدية وجوانب الفرجة الخارجية.

كما تنكر ما بعد الحداثة أيضاً وجود معنى واحد في أي عمل فني. بدلاً من ذلك أصبح المشاهد أو القارئ أحد العوامل المهمة في تحديد المعنى. كما تنكر أيضاً تقسيم الفن إلى مستويات عليا ومنخفضة، وأعادت الاعتبار إلى الأعمال الشعبية. وهكذا وجدنا على سبيل المثال، الفنان أندي وارهول يعرض في الستينيات مجموعة صناديق من الكرتون معدة لتوضيب مسحوق الغسيل، على أنها عمل فني، متحدياً بذلك جماليات فن الحداثة ونقائه الذي يحط من قدر الفن الشعبي المنخفض.

كما تنكر ما بعد الحداثة أيضاً وجود معنى واحد في أي عمل فني. بدلاً من ذلك أصبح المشاهد أو القارئ أحد العوامل المهمة في تحديد المعنى. كما تنكر أيضاً تقسيم الفن إلى مستويات عليا ومنخفضة، وأعادت الاعتبار إلى الأعمال الشعبية. وهكذا وجدنا على سبيل المثال، الفنان أندي وارهول يعرض في الستينيات مجموعة صناديق من الكرتون معدة لتوضيب مسحوق الغسيل، على أنها عمل فني، متحدياً بذلك جماليات فن الحداثة ونقائه الذي يحط من قدر الفن الشعبي المنخفض.

أما فن العمارة في ما بعد الحداثة فقد بدأ يقلل من أهمية أداء المبنى لوظيفته ووضعها في مرتبة ثانية، وذلك لصالح المظهر والتفرد كأولوية. وتغلب على هذه العمارة معانٍ توحي بالتعددية، الإشكالية، السخرية، وغياب الشمولية أو العالمية التي كانت قد تميزت بها في عصر الحداثة.

الواقع الافتراضي

يعيش الإنسان المعاصر، خاصة في الغرب، معظم أوقاته أمام الشاشات على أنواعها. هذه الشاشات تعرض على المشاهدين تمثيلاً أو محاكاة للواقع. كما أن هذه الشاشات تتطوَّر باستمرار، خاصة شبكات الهواتف الذكية. وترى ما بعد الحداثة أنه بمرور الوقت، لن يعود باستطاعة الوعي الفردي أن يميز بين الواقع الفعلي والآخر الافتراضي. وهكذا يندمج الاثنان، ويندمج معهما الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي. فينتج عن هذا الدمج ما يسمى “الواقع الفائق”. ويقول الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو، إن الواقع الفائق يعمل بأن نتمنى واقعاً معيناً، وخلال محاولتنا تحقيق تمنياتنا، نختلق واقعاً زائفاً نستهلكه على أنه حقيقي”.

يعيش الإنسان المعاصر، خاصة في الغرب، معظم أوقاته أمام الشاشات على أنواعها. هذه الشاشات تعرض على المشاهدين تمثيلاً أو محاكاة للواقع. كما أن هذه الشاشات تتطوَّر باستمرار، خاصة شبكات الهواتف الذكية. وترى ما بعد الحداثة أنه بمرور الوقت، لن يعود باستطاعة الوعي الفردي أن يميز بين الواقع الفعلي والآخر الافتراضي. وهكذا يندمج الاثنان، ويندمج معهما الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي. فينتج عن هذا الدمج ما يسمى “الواقع الفائق”. ويقول الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو، إن الواقع الفائق يعمل بأن نتمنى واقعاً معيناً، وخلال محاولتنا تحقيق تمنياتنا، نختلق واقعاً زائفاً نستهلكه على أنه حقيقي”.

ويذهب بودرييار إلى حدّ الادعّاء بموت الواقع الفعلي. لهذا أعلن سنة 1990 “إن حرب الخليج الثانية لم تقع”، بمعنى أن هذه الحرب تمثلت في وعي المشاهدين حول العالم (وليس وعي الباحث والناقد)، على أنها إحدى ألعاب الفيديو، أو لعبة فيديو إضافية. وقد أحدث هذا التصريح، في حينه، لغطاً في كثير من وسائل الإعلام العالمية.

التسويق ودلالاته الاجتماعية الجديدة

تنظر ما بعد الحداثة إلى العلاقات الاجتماعية المعاصرة بطريقة مختلفة كلياً عما عهدناه. والحال أن كثيراً من علوم التسويق والدعاية والإعلان والعلاقات العامة وغيرها الكثير، بدأت منذ فترة غير قصيرة بالتأثر بعمق بهذه النظريات. خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت تدفع الأدوات القديمة كالتلفزيون والسينما وإعلانات الشوارع إلى الوراء.

تنظر ما بعد الحداثة إلى العلاقات الاجتماعية المعاصرة بطريقة مختلفة كلياً عما عهدناه. والحال أن كثيراً من علوم التسويق والدعاية والإعلان والعلاقات العامة وغيرها الكثير، بدأت منذ فترة غير قصيرة بالتأثر بعمق بهذه النظريات. خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت تدفع الأدوات القديمة كالتلفزيون والسينما وإعلانات الشوارع إلى الوراء.

يقوم التسويق في عصر ما بعد الحداثة أساساً على نظرية الواقع الافتراضي المبين أعلاه، إضافة إلى استغلال كثير من أفكار ما بعد الحداثة، ومنها مثلاً خلط الأدوار بين المنتج والمستهلك. أي إنه لم يعد هناك فصل تام بين الاثنين كما كانت الحال في العصر السابق. فالمنتج يخلق حاجات عند المستهلك، والمستهلك بدوره يشارك، خاصة من خلال مواقع التواصل، في عملية الإنتاج. وكذلك تفكيك السوق إلى أجزاء لا حصر لها على أساس مجموعات منفصلة والتعامل مع خصوصياتها ورغباتها (الحقيقية والزائفة) برشاقة وعقل منفتح على التغيير المستمر.

لقد أصبحت المعرفة متوفرة كسلعة وتخضع لقوى السوق، أي إنه لم تعد لها قيمتان فقط كما في عصر الحداثة، أي القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، بل أضيفت إليها القيمة الدلالية مثل “الماركة” وغيرها.

والحال أن التسويق في ما بعد الحداثة يقوم على تحقيق رغبات الفرد ليس بالترويج للسلعة بحدّ ذاتها، بل باعتبارها رمزاً أو دلالة يتم من خلالها الدخول إلى نظام العلاقات الاجتماعية الجديد. فقد أصبحت السلعة في عصر ما بعد الحداثة واسطة ولم تعد هدفاً نستدر منه المنفعة. لذا، فإن المستهلك في هذا العصر لا يكتفي بامتلاك السلعة. فكيف له أن يكتفي وحاجاته تنتمي إلى واقع زائف؟ عليه أن يتسوق ويتسوق، لأن الغاية ليست استهلاك مضمون السلعة بل استهلاك رمزيتها. فهذا النظام ليس جامداً، تدخل إليه وكفى، إنه متجدد وعليك اللحاق دائماً.

لقد أصبح التسوق عملية تبادل رمزي للمواقع الاجتماعية المتغيرة باستمرار. وإذا سمحنا لأنفسنا استعارة تعابير حداثية لوصف التسويق، نستطيع القول إنه أصبح عملاً اجتماعياً يتطلب مهارات من اختصاصات عديدة ورشاقة فائقة وتجدد وتغيير مستمر.

تأثيراتها الواقعية

تأثيراتها الواقعية

“ما بعد الحقيقة” و “تحولات التعلم”

لم تعد تأثيرات ما بعد الحداثة مقتصرة على تأملات بعض المفكرين والفلاسفة كما كانت الحال في بدايتها. بل تركت تأثيرات عميقة على الحياة العامة في أنحاء متعدِّدة. ومن دون إصدار أية أحكام قيمة، سلبية كانت أم إيجابية، نورد مثلين حيين على ذلك:

فقد اختار قاموس أكسفورد كلمة السنة لعام 2016 تعبير “ما بعد الحقيقة” (Post Truth)، للتزايد السريع في استعماله. وجاء في تبرير اللجنة التي اختارته أن “الوقائع (أصبحت) أقل تأثيراً في تشكيل الرأي العام من الدعوات العاطفية والقناعات الشخصية”.

أما المثل الثاني فهو تربوي ومدرسي. فقد انعقد في نوفمبر من العام الماضي مؤتمراً تربوياً لمناقشة مشكلات التعليم في دول الاتحاد الأوروبي، شارك فيه ممثلون عن الأساتذة والمعلمين الذين عرضوا ملاحظاتهم حول التحولات التي طرأت على علاقة الطالب بالتعلم، ومفاده أن الطلاب اليوم مختلفون عن صورتهم السابقة: إنهم لا يهتمون بالوقائع والحقائق بحدّ ذاتها. ففي مادة التاريخ مثلاً، يأتي المعلم إلى الفصل وقد استعد بتفاصيل فتوحات نابليون بونابرت ومزوداً بتواريخها ومسارح القتال وأساليب القيادة ومعنويات الجنود، ليفاجئـــه الطلاب باهتمامهــم أكثر بسلوكيـات نابليون وذوقه في اختيار زوجاته.

وقد عرض المعلمون أيضاً نماذج من موضوعات أخرى تبيِّن جميعها أن التلامذة لا يهتمون بالوقائع والحقائق وأهميتها في صناعة حاضرنا، بل ما يحيط بها من قصص وشائعات وأقاويل وإصدار الأحكام على القضايا بموجبها. كما لاحظوا أن أجوبة الطلاب عن أسئلة الامتحانات لم تعد تحليلية ووصفية، بل إصدار أحكام على هذه الحقائق، أحكام تفضح وتشوّه دون أن يعلموا حقيقة حيثيات ما يحكمون عليه.