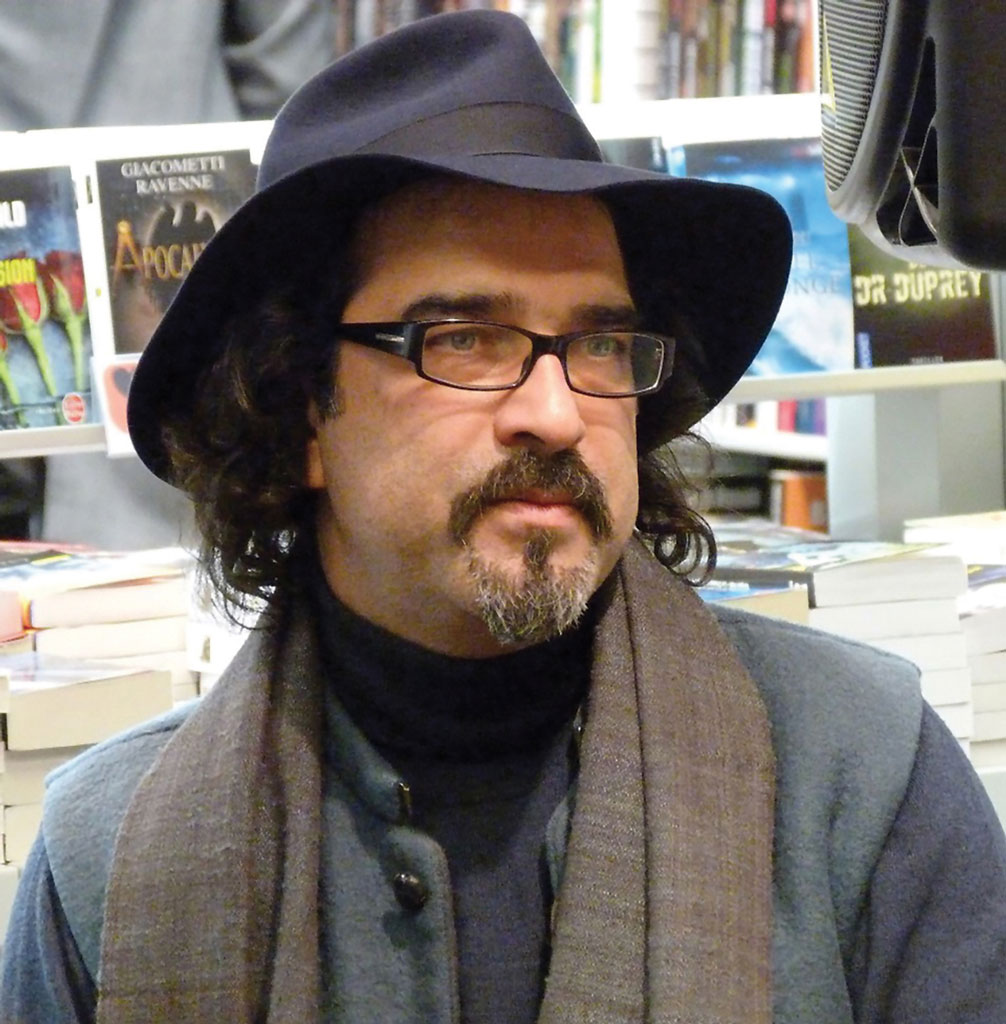

عتيق رحيمي، روائي وسينمائي أفغاني، صاحب تجربة لعلاقته بأكثر من فن، وسعيه في تقديم رؤية للحياة عبر الكلمة والصورة الفوتوغرافية والفِلم السينمائي. وسبق أن عبّر رحيمي عن ذلك قبل عدَّة سنوات، عندما تحدث عن مشروعه المتضمِّن إنجاز رواية، يستتبعها بفِلم في العام الذي يليه، ومن ثم بمعرض صور فوتوغرافية في العام الثالث.

ولد عتيق رحيمي في كابول عام 1962م، وغادر إلى فرنسا في عام 1985م، وبعد إنهاء دراسته في جامعة السوربون، انضم إلى شركة إنتاج في باريس، حيث قدّم سبعة أفلام وثائقية للتلفزيون الفرنسي، إضافة إلى كثير من الإعلانات التجارية، قبل أن يتجه إلى الكتابة الإبداعية.

عاد رحيمي إلى أفغانستان في عام 2002م، والتقط صوراً للعاصمة كابول، مستخدماً آلة تصوير عمرها مائة وخمسون سنة، واقتنى متحف فيكتوريا وألبرت في لندن بعضاً من هذه الصور.

سينما المؤلف والروائي المخرج

تذكّرنا تجربة الروائي / المخرج رحيمي بمصطلح “سينما المؤلف” الذي يعكس الرؤية الخلَّاقة والشخصية، وينم عن وضوح رؤية صانع الفِلم للعالم وفلسفته الخاصة، فيبرز هويته وأفكاره ويساعده على أن يجعل لنفسه شكلاً وأسلوباً ينفرد به عن غيره. أما ظهور المصطلح فكان في عام 1960م، عندما حصد المخرج الكبير فيدريكو فيلليني سعفة “كان” الذهبية عن فِلمه الحياة حلوة.

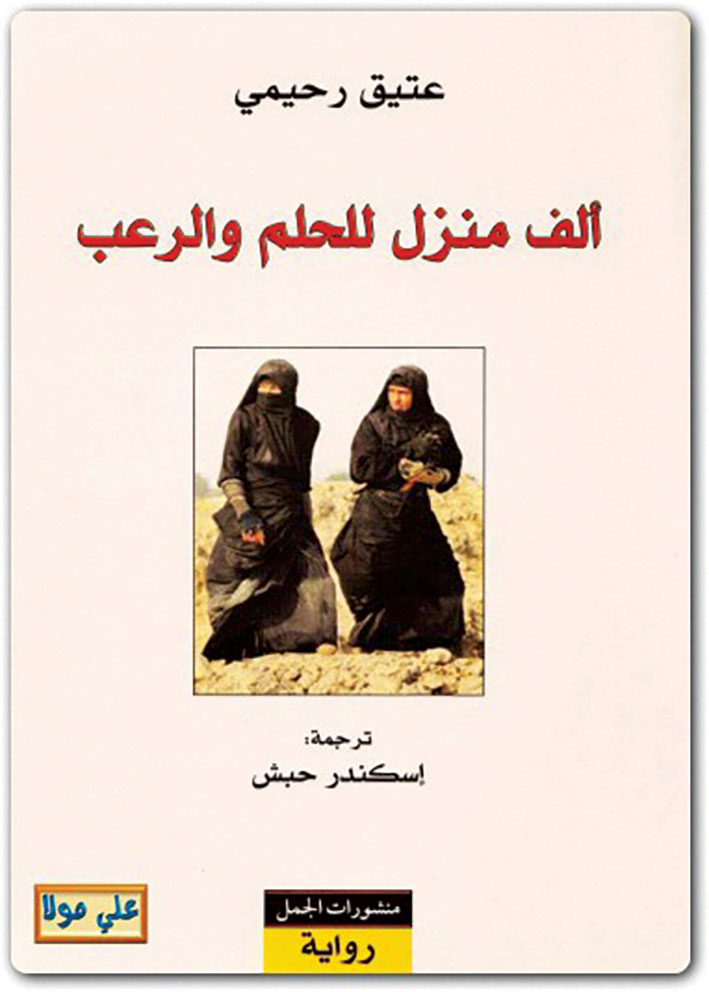

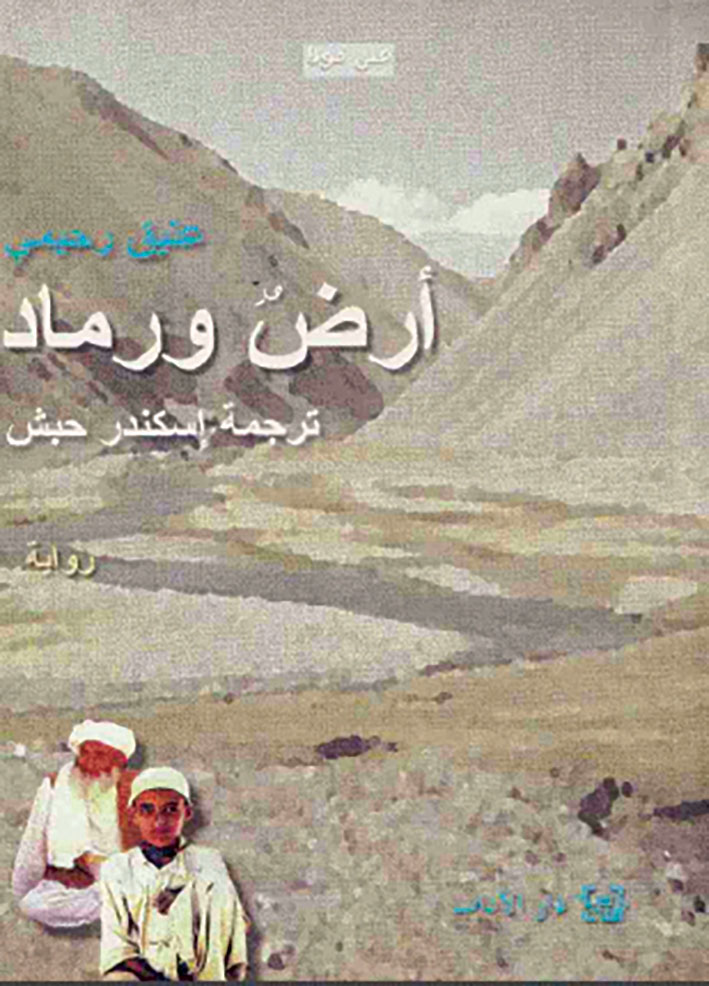

بدأت رحلة رحيمي مع الإخراج السينمائي لما يكتبه مع روايته الأولى باللغة الفارسية “أرض ورماد”. فقد كتب هذه الرواية تخليداً لذكرى أخيه الذي قُتل في عام 1991م، ولم يعلم بموته إلا بعد عامين. “لقد أعلنتُ الحدادَ على أخي عن طريق كتابة الرواية، هنا في فرنسا”. يقول رحيمي، الذي قام بتصوير الرواية سينمائياً في عام 2004م.

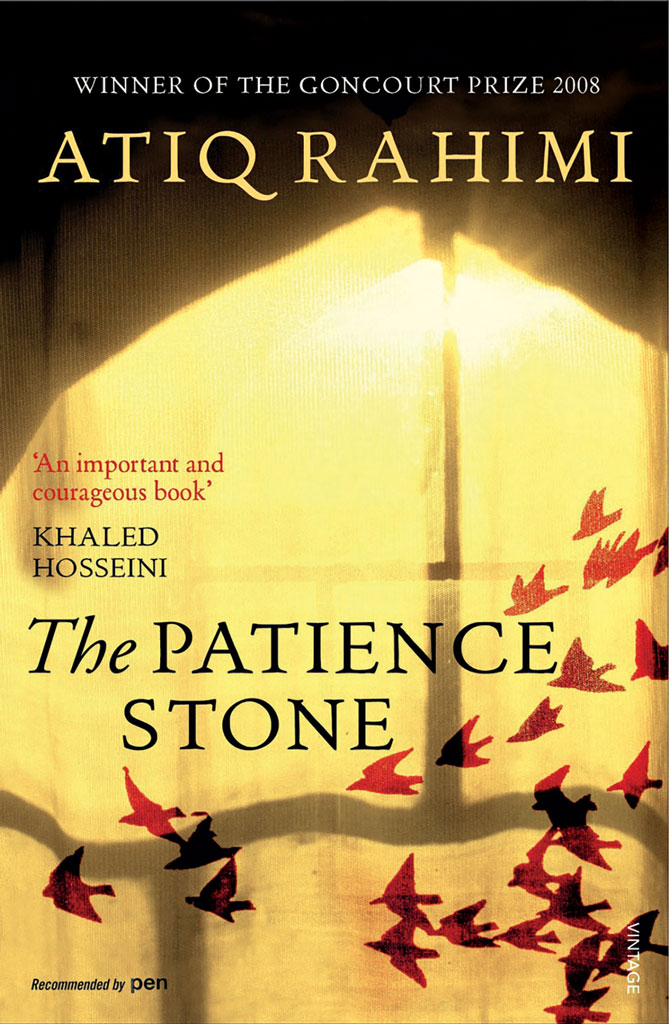

“حجر الصبر” هي روايته الثانية، مكتوبة باللغة الفرنسية هذه المرة، وحائزة جائزة غونكور الفرنسية في عام 2008م. وقد ارتبطت ولادة هذه الرواية بالموت كسابقتها، إذ كتبت إحياءً لذكرى الشاعرة الأفغانية ناديا أنجومان، التي فارقت الحياة وهي في السابعة والعشرين من عمرها، ضرباً حتى الموت على يد زوجها، بسبب ما كتبته في ديوانها الشعري الذي يحمل اسم “الأزهار الحمراء الميتة”.

بعد أربع سنوات، قرَّر رحيمي تحويل الرواية إلى فِلم، ليترك متابعيه أسرى التفكير في الثوب السينمائي الذي سترتديه رواية حيكت بكل تلك البراعة والحرفية، فتقبض على قارئها منذ صفحتها الأولى، وحتى مشهد نهايتها الآسر، القاسي وغير المتوقع.

وكما كتب رحيمي في مقدِّمة الرواية: “في مكان ما من أفغانستان، أو أي مكان آخر”، تبدو الحكاية قابلة للحدوث والتكرار في أمكنة وأزمنة مختلفة.

ربما يكون الوجه الحقيقي لعتيق رحيمي، الوجه الأقدر على تقديمه إلى العالم، هو وجهه الروائي، أو أنه بحاجة إلى تجارب أكثر كي يفهم جماليات السينما، لغتها وقوة حضورها.

بين لغتين؛ روائية ساحرة وسينمائية قاصرة

ما يقتضي التنويه بداية أن مقالات كثيرة، كتبت عن فِلم “حجر الصبر”، وهي واقعة تحت تأثير الرواية، فأسبغت عليه ما ليس فيه، لمجرد أنه مبني على تلك الرواية، من دون محاولة النظر إليه كمخلوق مستقل، يجب أن يحلَّل ويقيَّم من هذا المنطلق وحده.

لا يحتاج قارئ الرواية ومشاهد الفِلم، وقتاً طويلاً كي يدرك أن لغة الرواية أرقى من لغة الفِلم بكثير، وأن الصورة البصرية للفِلم بقيت قاصرة وبعيدة في أكثر الأوقات عن ملامسة صور الرواية الغنية.

فنحن لم نفتقد فقط تلك الحكايات الممتعة، التي كانت البطلة ترويها لزوجها، حجر صبرها، بل افتقدنا كثيراً من التفاصيل الجذّابة، مثل حس السخرية المدهش الذي امتلكته بطلة الرواية في كثير من الأوقات، واستخدمته في مواجهة الملا.

حتى العلاقة مع المكان، أحد أبطال الفِلم المهمين، فقدت ألقها وتوهجها. فبينما امتلأت الرواية بتفاصيل ومنمنمات، مثل حكاية الذبابة التي سحبها النمل، وتحوَّلت إلى مؤقت زمني في الرواية، والعنكبوت في رحلته على صدر الرجل، وكان يمكن استخدام تلك التفاصيل في الفِلم، وتمريرها بين المشاهد، إلا أن ذلك لم يحدث.

أما التفجيرات التي كانت تُسمع من وقت لآخر، فبدت في الرواية أكثر رعباً، تأثيراً وقوة، ولم نجد مبرراً درامياً لظهورها كألعاب أطفال في الفِلم، ولا نظن أبداً أن المشكلة تقنية.

ومع تخلي الفِلم، ولأسباب غير مفهومة، عن كثير من عبارات الرواية المهمة، أسعدنا صمود إحدى أهم ما ورد على لسان البطلة: أولئك الذين لا يعرفون كيف يحبون يصنعون الحرب.

فِلم “حجر الصبر” من الناحية الإخراجية

تفتقر بداية فِلم “حجر الصبر” إلى القدرة على جذب مشاهديه، والقبض على حواسهم. فتمرّ الدقائق الأولى مرهقة ببرودها الذي يوصل المشاهد إلى درجة الملل، متضمِّنة مشاهد مجانية، مثل ذهاب الزوجة إلى بيت عمتها وإلى صيدلية الحي، ولا يبدأ الفِلم رحلة صعوده إلا عندما تقتنع المرأة أن زوجها الراقد في تلك الغرفة، هو حجر صبرها، فتغسله، وتسرد له قصتها معه، ابتداءً من ليلتهما الأولى.

بعد مأزق البداية الرتيبة، تسجل نقطة سلبية ثانية على الفِلم، تتمثَّل في التصوير الحِرفي، لبعض ما تسرده البطلة على مسامع زوجها، مثل روايتها لوقائع حياتها في بيت والدها، تلك الرواية التي ظهرت بصورة أبعد ما تكون عن الشغل السينمائي؛ فلا استفادة من مفردات بيت العائلة، ولا التقاط لأي تفصيل يغني عن كثير من السرد المباشر.

أما داخل بيت الزوجية، فقد بدا سجناً كبيراً، قبراً يضم رجلاً لا يفعل شيئاً إلا التنفس. وحتى هذا الفعل لم يصلنا كما يجب، ولم نشعر بإيقاع أنفاس الزوج، كما كانت تخرج حارَّة وحيّة من بين سطور الرواية!

في الحديث عن مشهد النهاية، الذي يمثل ذروة الفِلم، ويبدأ باعتراف الزوجة لزوجها أنه ليس والد الطفلتين، تُسجل نقطة مميزة للإخراج تتمثّل في ذلك اللباس الأرجواني والماكياج الذي ظهرت به البطلة، وخاصة حمرة شفتيها، وكأنها تبدأ من جديد متألقة ومشرقة بعد التخلّص من تلك الصخرة التي كانت تخنقها.

لكن حرارة اللباس لم تكن كافية، بل كنّا كمشاهدين، ننتظره مشهداً أكثر وهجاً، ألماً وتشويقاً، لكنه بدا ظلاً لمشهد النهاية في الرواية، وكأني به صُوِّر على عجل، مثل الفِلم بأسره.

كي لا نبخس الجوانب الإيجابية الأخرى حقها، نشير إلى العمل الجيِّد على موضوع الإضاءة الصفراء، الكئيبة والشاحبة، مع لقطات عرفت كيف تستغل مختلف زوايا المكان – الغرفة.

ويبدو أن عتيق رحيمي لا يفتقر إلى هذه الحِرفية في كل ما قدَّمه سينمائياً حتى الآن. (أنجز مؤخراً فِلماً بعنوان “عذراء النيل” مأخوذ عن رواية للأديبة الرواندية سكولاستيك موكاسونغا، 1956م).

أداء تمثيلي بطعم الموسيقى

ما يحسب لعتيق رحيمي مخرجاً في الدرجة الأولى، هو اختياره للممثلة الإيرانية غولشيفتي فاراهاني، (من مواليد 1983م)، لتجسّد دور البطولة في فِلمه، وهي الممثلة التي عاشت وقائع حياتية، لا تبدو بعيدة عن سيرة بطلة الفِلم، من حيث القرارات السلطوية التي حولتها إلى منفية في فرنسا.

نجحت فاراهاني في حمل الفِلم، الذي جاء ناطقاً بلغتها الفارسية، وليس بلغة الأفغان، عبر أدائها المتناغم، وحركاتها وسكناتها الشبيهة بعلامات موسيقية، وهو ليس بالغريب على مغنية تربطها علاقة قديمة بالموسيقى، إذ تعلمت العزف على البيانو في سن الخامسة. كما برعت في الشغل على الصمت، مكتفية بتلك الطاقة التعبيرية الهائلة، التي يبثها وجهها، لتختصر كل ما يمكن أن يقال، وتوصل عذاباتها وأسرارها الكبيرة، وأفراحها الصغيرة.

تدفعك فاراهاني للبقاء معها، مع ابتسامتها، ضحكاتها المنكسرة، حكاياتها، وانتقالاتها السريعة من حال إلى أخرى، من الممسوسة إلى الحالمة، من الجريئة إلى المستغفرة، ومن المهزومة إلى الواثقة بانتصارها.

دور سيبقى طويلاً في سجلات الممثلة المجتهدة، ويفترض به أن يكون حافزاً لها كي لا تنشغل بالصعود السريع في أفلام هوليوود التي تشارك في بعضها، بل تدرس خياراتها جيداً، وتثق في موهبتها القادرة مع الجهد على إيصالها إلى مطارح بعيدة.

المخرج عن روايته وفلمه

قال رحيمي في أحد لقاءاته إنه عندما كتب رواية “حجر الصبر”، كان يسعى إلى تعميق معرفته بالمرأة، ومحاولة فهمها بطريقة أفضل. وعندما صوّر الرواية سينمائياً، سعى إلى تعميق معرفته بروايته نفسها وفهمها أكثر.

مما لا شكّ فيه أن قراءة الرواية، والاستمتاع بكل تلك التفاصيل، تؤكد معرفة الكاتب العميقة بدواخل المرأة، وولوجه إلى أعمق ما في عالمها وأكثره خصوصية.

لكنّا نشك في أن الفِلم نجح في جعل الكاتب يزداد فهماً لروايته وتعمقاً فيها، بل على العكس من ذلك، بدا لنا غريباً عن الرواية، وكأنه يقدِّم عملاً ليس هو من أبدع كلماته ورسم مصائر شخوصه وتشابك علاقاتهم.

شارك رحيمي في كتابة السيناريو جين كلود كارييه، وهو كاتب ومخرج وكاتب سيناريو من مواليد 1931م، ولا نعلم مدى تأثير تلك الشراكة في الوصول إلى النتيجة التي غيّبت المهم في الرواية وشخوصها لصالح أمور لم تقدِّم أي قيمة تذكر.

أخيراً، ربما يكون الوجه الحقيقي لعتيق رحيمي، الوجه الأقدر على تقديمه إلى العالم هو وجهه الروائي، أو أنه بحاجة إلى تجارب أكثر كي يفهم جماليات السينما ولغتها وقوة حضورها.

اترك تعليقاً