يزداد الطلب على الغذاء والإنتاج الزراعي نتيجة التزايد السكاني، بينما تتقلَّص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوفِّرة، نتيجة ظاهرة التصحر والجفاف. فيتم اللجوء إلى اقتطاع مساحات من الغابات لزراعتها، مما يفاقم سلبيات التغيُّر المناخي. إزاء هذا المأزق الخطير، كان لا بد للعلماء من التفكير في مستقبل الزراعة، والسعي جدياً في تكييفها مع التغيرات المناخية المرتقبة.

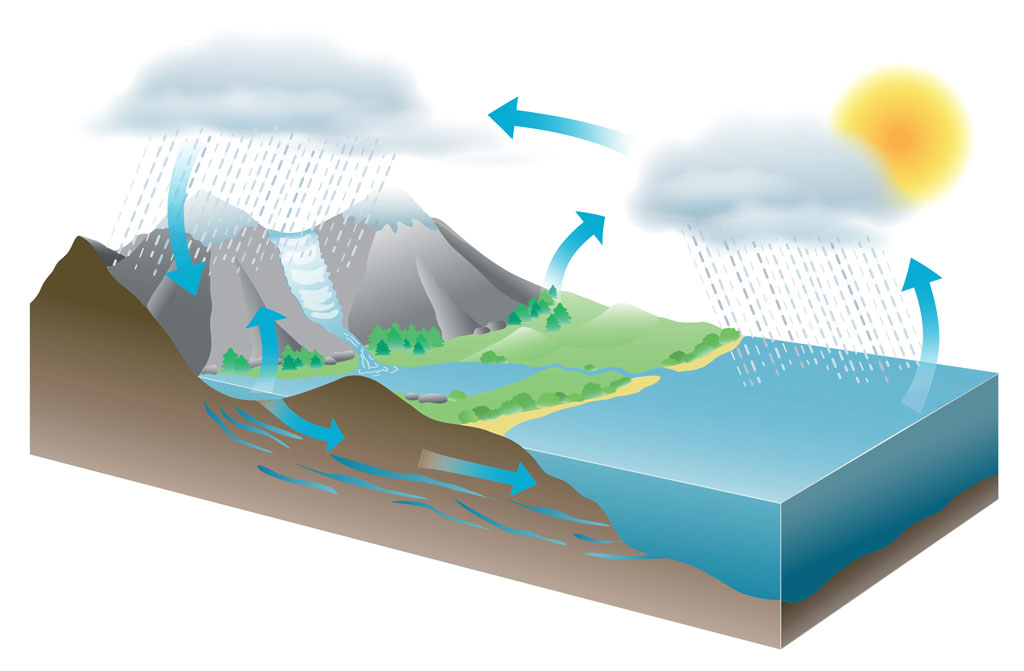

الجفاف هو تبخر المياه من المسطحات المائية والتربة والنباتات، وانتشار بخارها في الغلاف الجوي للأرض. وهذا جانب سلبي للغاية؛ لأنه يحرمنا من المياه العذبة ويحوِّلها إلى غازات الدفيئة التي تزيد من الاحتباس الحراري. إلا أن بعض العلماء المبتكرين وجدوا فيه جانباً إيجابياً، باعتباره إعادة توزيعٍ للموارد المائية على وسع الكرة الأرضية، فتصبح متاحة فوق أي بقعة من الأرض. وإذا تمكَّنا من ابتكار عملية استرجاعية عكسية، نستطيع عندئذ التوسع بالأراضي الزراعية، والحفاظ على الغابات، والحدِّ من الاحتباس الحراري.

بناءً على هذا المفهوم، جرى في السنوات القليلة الماضية ما يشبه السباق بين جامعات ومراكز علمية لا تُحصى حول العالم لابتكار تقنيات حصاد الماء من الهواء. وتكثفت الأبحاث والابتكارات إلى درجة أن ظهرت في السوق أكثر من 70 شركة ناشئة، سرعان ما وجدت أن تقنياتها قد أصبحت قديمة في وقت قياسي، إذ حلَّت مكان أجهزتها، في المدة الأخيرة، مواد ذكية خفيفة جداً تقوم بوظائفها بالكامل. وأحدث هذه الابتكارات النوعية، تربة تروي نفسها بامتصاص الرطوبة من الهواء مباشرة، وتوفير المياه للزراعة من دون أي وسيط خارجي؛ فتصبح الزراعة مستقلة جغرافياً وهيدرولوجياً، كما وصفها علماء جامعة تكساس الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف الحيوي.

وعلى جانبٍ آخر، هناك جهود بحثية لتهجين محاصيل كي تصبح مقاومة للحرارة، واستغلال أنواع من بكتيريا جذور الأشجار التي تُمَكِّن النباتات من النمو في الأراضي القاحلة، فلربما يعزِّز هذا نمطاً جديداً من الزراعة.

ازدياد الطلب على المحاصيل

من المتوقَّع أن يصل عدد سكان العالم بحلول منتصف القرن الحالي إلى 10 مليارات شخص. وتقدِّر الأمم المتحدة أنه بين عامي 2050 و2070م، سيتعيَّن إنتاج ضعف كمية الغذاء التي يتم إنتاجها الآن. وعلى الرغم من أنه ابتداءً من ستينيات القرن العشرين، زادت الثورة الخضراء – ما عُرفت به في ذلك الوقت – من المحاصيل في أماكن عديدة من العالم، باستخدام أنواعٍ أفضل من البذور ومزيد من الأسمدة والري والآلات وأنماط جديدة كالزراعة العمودية والمائية وغيرها، ولكن ذلك تحقق مع تكاليف بيئية كبيرة. إذ انعكست سلبياتٍ على المدى الطويل كما نشاهد اليوم.

ومع أن ظاهرة الجفاف، وتدهور نوعية الأراضي الصالحة للزراعة حدثت عبر التاريخ، فقد تسارعت الوتيرة اليوم لتصل أحياناً إلى 30 وحتى 35 ضعف المعدل التاريخي. ووفقاً لمجلة “ناشيونال جيوغرافيك” (31 مايو 2019م)، فإن حوالي ملياري شخص يعيشون في الأراضي شبه الجافة المعرضة للتصحر، مما قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص بحلول عام 2030م.

لسد الحاجة إلى مزيد من الغذاء والمنتجات الزراعية، يُلجأ في معظم الأحيان إلى الزراعة الكثيفة التي تتطلب استنفاد موارد المياه التي في جوف الأرض. ويقول تقرير للإذاعة البريطانية من منطقة غودارات في الهند، (فبراير2021م): ظلت الحقول خصبة حتى اليوم على حساب المياه الجوفية، التي استُنفِدت ببطء من خلال الري غير المقيد. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحالي، غرقت طبقات المياه الجوفية التي كانت تقع على ارتفاع 25 متراً تحت الأرض إلى عمق يزيد على 300 متر. وتحوَّلت مساحات زراعية شاسعة إلى أراضٍ قاحلة.

محدودية الأراضي الصالحة للزراعة

تشكِّل اليابسة حوالي %30 من سطح الكرة الأرضية. ويُقدر أن %62 منها غير مناسب للزراعة بسبب التضاريس المناخية، أو بُعدها عن مصادر المياه، أو بسبب التنمية الحضرية التي تحتل %30 منها والباقي، أي %32 مغطى بالغابات. فيبقى %38 من اليابسة فقط صالحاً للزراعة.

ومساحات هذه الأراضي هي على انخفاض كما جاء في تقرير الأمم المتحدة “عقد الأمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر 2010-2020م”، إذ يُفقَد كل عام 75 مليار طن من التربة الخصبة بسبب تعرية الأراضي. ويُفقد أيضاً 12 مليون هكتار كل عام بسبب التصحر والجفاف وحدهما، إذ تشهد مناطق واسعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا وأستراليا ظاهرة جفاف وتصحر مقلقة منذ سبعينيات القرن العشرين.

وكانت “اللجنة الدولية للتغيرات المناخية” التابعة للأمم المتحدة قد حذَّرت باكراً (في عام 2012م) أنه يمكن أن يؤدي السعي إلى الغذاء والماء، وتأثير الكوارث الطبيعية، والهجرة على نطاق واسع إلى مخاطر أمنية من شأنها زعزعة استقرار النظم الاجتماعية وتفاقم النزاعات القائمة.

يمكن أن تؤدِّي قدرة الغلاف الجوي للأرض على الاحتفاظ بمزيد من بخار الماء إلى تضخيم تأثير الاحتباس الحراري وتغيُّر المناخ. هذا لأن بخار الماء يُعدُّ من غازات الدفيئة؛ إذ يحبس الحرارة التي تحاول الهروب من سطح الأرض، ويزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

البخار وغازات الدفيئة

تختلف نسبة بخار الماء في الهواء حسب درجة الحرارة. لكن وبشكل عام، كما جاء في بحث نُشر في مجلة “كمستري وورلد” في يوليو 2020م “فإن كمية بخار الماء حول كوكبنا تساوي أكثر من ستة أضعاف كمية مياه جميع الأنهار في أي وقت من السنة”.

وإلى جانب التسبب في مزيد من موجات الجفاف والفيضانات الشديدة، يمكن أن تؤدي قدرة الغلاف الجوي للأرض على الاحتفاظ بمزيد من بخار الماء إلى تضخيم تأثير الاحتباس الحراري وتغيُّر المناخ. هذا لأن بخار الماء يُعدُّ من غازات الدفيئة؛ إذ يحبس الحرارة التي تحاول الهروب من سطح الأرض، ويزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

لهذه الأسباب يصبح استرجاع المياه المتبخرة إلى الغلاف الجوي للأرض، وتطوير محاصيل مقاومة للحرارة، مسألة حيوية جداً لتأمين الغذاء ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقت نفسه.

تقنيات استرجاع المياه

تحاكي معظم حاصدات المياه من الغلاف الجوي كيفية تشكُّل الندى على النباتات في الصباح الباكر. وقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية تقنيات متنوِّعة وعديدة في أنحاء مختلفة من العالم باستطاعتها استخراج المياه من الهواء اعتماداً على هذه المحاكاة. لكن معظمها كان يستخرج كميات قليلة كافية لتوفير مياهٍ عذبةٍ صالحةٍ للشرب. وقد نشرت “القافلة” مقالتين حول هذه التقنيات؛ الأولى في عدد يوليو/أغسطس 2018م؛ والثانية في عدد يناير/فبراير 2019م عن اكتشافٍ حققه باحثو جامعة كاوست في المملكة العربية السعودية. ويمكن الرجوع إلى هاتين المقالتين للتعرف عليها.

لكن على الرغم من حداثة هذه التقنيات، فإنها أصبحت قديمة نظراً لتسارع الإنجازات والابتكارات على هذا الصعيد. فقد طوّر علماء المواد منذ أشهر قليلة، مواد هلامية ذكية تقوم مقام هذه الأجهزة بذاتها من دون أية حركة ميكانيكية خارجية. وسنحاول الإضاءة على أهم تقنيتين حديثتين.

تقنية الهلام الهوائي

الهلام الهوائي مجرد مادة ذكية تقوم تلقائياً بعمل الأجهزة الميكانيكية السابقة لحصاد المياه، من دون الحاجة إلى طاقة أو عمل خارجي. طوَّره باحثون من الجامعة الوطنية في سنغافورة. وهو نوعٌ من هلام هوائي (aerogel)، صلب وخفيف الوزن جداً، وكأن لا وزن له. وتحت المجهر، يبدو وكأنه إسفنجة، لكن ليس من الضروري عصرها لتحرير الماء الذي تمتصه من الهواء. ففي بيئة رطبة، ينتج كيلوغرام واحد منه 17 لتراً من الماء يومياً.

تكمن الحيلة في جزيئات البوليمر الطويلة، والشبيهة بالثعبان في تكوين الهلام الهوائي. فهو طويل السلسلة مكونٌ من بنية كيميائية متطوِّرة يمكنها التبدل باستمرار بين جذب الماء وصده، استجابة لتغيُّر الحرارة المحيطة.

يجمع الهلام الهوائي الذكي بشكل تلقائي جزيئات الماء من الهواء، يكثفها، ثم يطلقها عند تعرضه لأي حرارة. فعندما تتوفر أشعة الشمس، يمكن للبنية الذكية أن تزيد من إطلاق الماء عن طريق الانتقال إلى حالة طاردة بالكامل له. وقد أثبتت أن بإمكانها تحويل %95 من بخار الماء الذي يدخل إلى سائل. كما أثبت الهلام الهوائي في الاختبارات أنه يعمل من دون توقف لعدة أشهر، ولا يحتاج إلى أي مصدر خارجي للطاقة.

تربة تروي نفسها

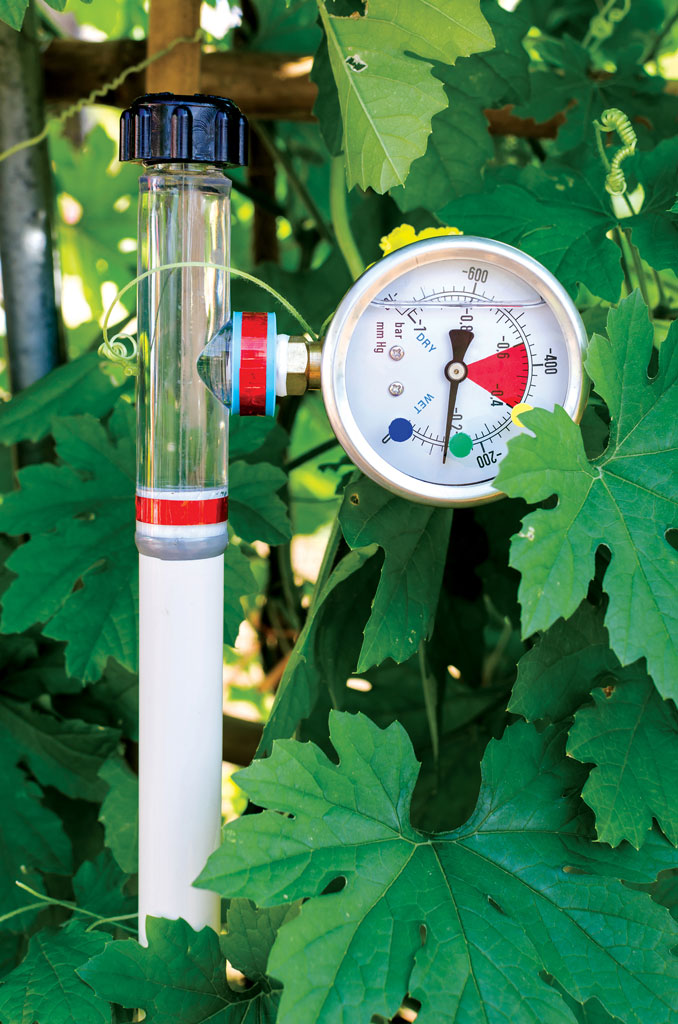

والابتكار الأهم شبيه بالابتكار السابق لكنه هلام مائي (Hydrogel)، مكوّن من أغشية بوليميرية متداخلة تتضمَّن بولي بيرول الماص للرطوبة وبولي إيزوبروبيل أكريلاميد المستجيب للحرارة. وتعمل كما التقنية السابقة بامتصاص البخار وإطلاق الماء. وتم تطوير هذا الهلام المائي في جامعة تكساس، أوستن. ونُشرت تفاصيله في نوفمبر من العام الماضي.

يمكن لهذه التربة فائقة الامتصاص للرطوبة (SMAG) أن تجمع المياه من الهواء وتوفرها للنباتات عندما ترتفع الحرارة وتصبح النباتات بحاجة إلى المياه، بغض النظر عن إمكانية الوصول المحلي إلى موارد المياه السائلة. ومن فوائد هذا النظام أنه يعمل بالطاقة الشمسية تلقائياً، ويجعل الزراعة مستقلة جغرافياً وهيدرولوجياً. وبالتالي، يمكن تحرير زراعة المحاصيل في المناطق الجافة والنائية عن إمدادات المياه والطاقة.

يقول فاي تشاو، أحد الباحثين في مجموعة يو البحثية التي قادت الدراسة: “لقد طوَّرنا نظاماً سلبياً تماماً (النظام السلبي يستخرج المياه والطاقة مباشرة بنفسه من دون وسيط) حيث كل ما عليك فعله هو ترك الهيدروجيل بالخارج وسيجمع الماء بنفسه. وتبقى المياه المجمعة مخزنة في الهيدروجيل حتى تعرضها لأشعة الشمس. إذ بعد حوالي خمس دقائق تحت ضوء الشمس الطبيعي، ينطلق الماء منه”. ويتم ذلك عبر دورة طبيعية: فعندما يتم تسخين التربة إلى درجة حرارة معيَّنة، تَطْلق الموادُ الهلامية الماء، مما يجعلها متاحة للنباتات. وعندما تقوم هذه التربة بتوزيع الماء، يعود جزء منه إلى الهواء المحيط، مما يزيد الرطوبة ويسهل مواصلة دورة الحصاد.

يمكن لكل غرام من التربة استخراج ما يقرب من 3 إلى 4 غرامات من الماء في اليوم. واعتماداً على نوع المحاصيل المزروعة وحاجتها إلى المياه، يمكن لحوالي 100 غرام إلى 1000 غرام من التربة توفير ما يكفي من المياه لري حوالي متر مربع من الأراضي الزراعية.

وقد أجرى الفريق تجارب على سطح مبنى مركز تعليم الهندسة في جامعة أوستن لاختبار التربة. ووجدوا أن تربة الهيدروجيل كانت قادرة على الاحتفاظ بالمياه بشكل أفضل من التربة الموجودة في المناطق الجافة، وتحتاج إلى كمية أقل بكثير من المياه لزراعة النباتات.

استمرت التجربة أربعة أسابيع، بعدها وجد الفريق أن تربتها احتفظت بحوالي %40 من كمية المياه التي بدأت بها. في المقابل، لم يتبق سوى %20 من المياه في التربة الأخرى بعد أسبوع واحد فقط.

في تجربة أخرى، زرع الفريق الفجل في نوعي التربة. فظل الفجل حياً في تربة الهيدروجيل لمدة 14 يوماً من دون أي ري. لكن الفجل في التربة الرملية احتاج إلى الري عدَّة مرات خلال الأيام الأربعة الأولى من التجربة، ولم ينجُ أياً منه في التربة الرملية أكثر من يومين بعد فترة الري الأولية.

ويقول فاي تشاو: “معظم التربة جيدة بما يكفي لدعم نمو النباتات. المياه هي العائق الرئيس، ولهذا أردنا تطوير تربة يمكنها حصاد المياه من الهواء المحيط”. أما قائد الفريق يو فيقول: “إن تمكين الزراعة المستقلة القائمة بذاتها في المناطق التي يصعب فيها بناء أنظمة ري وطاقة، أمر بالغ الأهمية لتحرير زراعة المحاصيل من سلسلة إمدادات المياه المعقَّدة، حيث تزداد ندرة الموارد”.

اقترب باحثون، من جامعة لانكاستر البريطانية، يعملون على الاستجابات الجزيئية في المحاصيل، من هدفهم المتمثل في إنتاج قمح يتحمَّل الحرارة. ونشروا بحثهم في مجلة “بلانت جورنال” في 4 مايو 2020م.

محاصيل مقاومة للجفاف

ولتعزيز هذه الجهود الكبيرة، هناك أبحاث عديدة لتهجين نباتاتٍ ومحاصيل مقاومة للحرارة، وأخرى تحاول تحفيز علاقة جذور الأشجار مع بعض أنواع البكتيريا داخل التربة لجعلها أيضاً مقاومة للجفاف.

فقد اقترب باحثون، من جامعة لانكاستر البريطانية، يعملون على الاستجابات الجزيئية في المحاصيل، من هدفهم المتمثل في إنتاج قمح يتحمل الحرارة. ونشروا بحثهم في مجلة “بلانت جورنال” في 4 مايو 2020م.

وكما يعمل تيرموستات الحرارة الذكية، في مكيفات الهواء العادية، بالتشغيل أو التوقف عندما تتغيَّر الحرارة للحفاظ على الطاقة، فإن للنباتات أنزيمات تعمل بالطريقة نفسها. واكتشف العلماء أنه من خلال تبديل حمض أميني واحد فقط موجود في بروتين خاص بأنزيم القمح، يمكن جعل النبات ينتج الأنزيمات بشكل أسرع في درجات الحرارة المرتفعة، مما يوفر حماية محتملة للمحصول في المناخات الشديدة الحرارة والقاحلة.

إسهام سعودي لافت

من الحلول المطروحة لزراعة النباتات في ظل ظروف جافة هناك استخدام بكتيريا الجذور (rhizobacteria). وهي أنواع من البكتيريا تنمو بالشراكة مع الجذور. وقد توصل في هذا المجال باحثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة إلى اكتشاف أن أشجار النخيل تطوَّرت تطوراً مشتركاً وتكافلياً مع بكتيريا الصحراء عبر زمن طويل جداً. وأثبتوا، بعد دراسة عينية على مساحات واسعة من أشجار نخيل الصحراء الكبرى في تونس، أن جذور نخيل التمر كانت دائماً ما تختار الارتباط بنوعين من البكتيريا: “متقلبات غاما” و”متقلبات ألفا”؛ التي يمكن إدخالها إلى مجموعة واسعة من النباتات. وهذا مهم جداً لتحسين زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى، خاصة في النظم الإيكولوجية القاحلة في ظل سيناريو تغيّر المناخ. ونُشرت تفاصيل البحث في مجلة “نيتشر كوميونيكيشن” في 11 مارس 2019م.

ويعمل فريق الباحثين هذا على عدد من المشروعات والدراسات المعنيّة بدراسة النباتات الصحراوية ومجموع الميكروبات المصاحبة لها. وسينصبّ التركيز في المستقبل على تعزيز فهم التفاعلات الجزيئية بين جذور النباتات والكائنات الدقيقة، إضافة إلى إيجاد طرق لاستخدام هذه المعرفة في تقديم خدمات وقائية وتغذوية للمحاصيل الزراعية التي تُزرع في المناطق القاحلة.

اترك تعليقاً