الشُّرفات ليست مجرد تفصيل معماري، إنها عيون البيوت، والتعبير الصلب عن الألفة.

شيَّد الإنسان البيت ليحميه من الوحوش وقسوة الطبيعة. وعندما اطمأن، أضاف الشُّرْفَة إلى الباب والنافذة، لكي يستمتع بكونه جزءاً من مجتمع.. لكي يكون رائياً ومرئياً عندما يشاء.

ومقارنة بوظائف الباب والنافذة، تبدو وظائف الشُّرْفَة أكثر تعقيداً، إذ إنها تبدَّلت كثيراً عبر التاريخ، لأسباب ومؤثرات لا حصر لها.

تبوح الشُّرفات للعابر من أمامها، أو من تحتها، بكثير عن أصحابها؛ مستواهم الاجتماعي، ومدى انفتاحهم أو انغلاقهم. أما تاريخها فيروي أكثر من ذلك.

في هذا الملف، يسـتطلع عزت القمحاوي عالم الشُّرفات، بدءاً من خطابها الاجتماعي الذي تلوّن بتلوّن تاريخها، وصولاً إلى حضورها المميَّز في الآداب والفنون.

يُعرِّف الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار الإنسان بأنه وجودٌ نصف مفتوح نصف مغلق “في المنطقة التي يرغب فيها الوجود أن يكون مرئياً ومخفياً في الوقت نفسه”. يقدِّم باشلار هذه الرؤية للوجود في كتابه “جماليات المكان ـ ترجمة: غالب هلسا” ليخلص إلى اعتبار الباب كوناً كاملاً للنصف المفتوح، وأصلاً لحلم يجمع بين الرغبة بفتح الأعماق القصوى للوجود والرغبة في التكتم.

ينطبق الوصف نفسه على الشُّرْفَة، وربما بشكل أدق مما هو على الباب.

تحقق الشُّرْفَة مسعى الوجود نصف المفتوح لساكنها وللعابر من تحتها، حتى لو كانت خالية غير مأهولة. فمجرد الإحساس بوجودها وعد. فالإحساس ببيت له شرفات يختلف عن بيت عديمها. هناك إمكانية دائمة للانفتاح بين الطرفين، لإطلالة مالكها على حركة الحياة خارج البيت، لحوار الواحد مع الآخرين، حوار عينيه مع عيون المارة من بشر وحيوانات، وحوار الساكن في الأعلى مع وجود يتحرَّك في الأسفل.

وفي الآن نفسه، تخاطب الشُّرْفَة في العابر تحتها النزوع الإنساني نفسه نحو أن يكون موجوداً ومرئياً، وفي أن يشعر بالأمان والألفة في مدينة لبناياتها عيون تراه، ما يمنح الشارع والمدينة معناهما الاجتماعي، معنى أن يكون الإنسان جزءاً من مجتمع لديه وجدان عام، وليس واحداً ضمن حشد عشوائي من غرباء.

ومن الطريف أن الشُّرْفَة المفتوحة التي تبدو مرتقىً سهلاً للصوص في الطوابق القريبة من الأرض، لا تُمثِّل تهديداً بالقدر الذي تُمثِّله النوافذ الصغيرة الخلفية. فالشُّرْفَة توحي بالثقة في انفتاحها على الشارع، ونكاد نجد هذه المنعة في واجهات المتاجر الزجاجية التي توحي بوجود قوة خفية ستظهر فجأة لتحمي هذه الهشاشة.

العمارة ككل الفنون، بحاجة إلى التناغم والتوازن؛ بين اللين والصلب، بين الخفة والثقل، بين الوحدات الكبيرة والصغيرة، بين الحركة والسكون، كما تحتاج إلى التناغم في الألوان بين البارد والساخن، وتستطيع الشُّرْفَة الإسهام في هذه القيم من خلال خياراتها الهندسية: مستديرة أو مربعة أو مستطيلة، بنقوش أفاريزها ومواد هذه النقوش والدرابزينات وتناغم أحجامها، وألوانها مع مجمل البناء.

تحقق الشُّرْفَة مسعى الوجود نصف المفتوح لساكنها وللعابر من تحتها، حتى لو كانت خالية غير مأهولة؛ فمجرد الإحساس بوجودها وعد.

وسواء أكانت الشُّرْفَة بارزة خارج خط النوافذ في الجدار أو ملتزمة بذلك الخط، وسواء أكانت دائرية التكوين أو مستطيلة، فإنها تظل فجوة تحقق معنى الليونة التي توازن صلابة الجدار. ومن خلال تناغمها مع الفجوات الأخرى: (باب البناية والنوافذ) يمكننا أن نسمع موسيقى الحجر.

تتمادى الشُّرْفَة في تأنيث المبنى من خلال زينة السياج الذي يؤطرها عن الفراغ. سواء أكان السياج من الحديد المشغول أو برامق المرمر أو الجص المسلح، حتى عندما يكون السياج جداراً مصمتاً يمكن تزيينه بنقوش بارزة أو غائرة.

وإلى جانب كل ذلك، تسهم الشرفة في تحسين مستوى الإضاءة في الداخل، كما تسهم في تنويع مستوياتها بالخارج من خلال فجوتها الظليلة.

أسماء لطرز مختلفة

تشترك الشُّرْفَة في الجذر اللغوي مع الشرف، والإشراف على الشيء من فوق. وفي الإيطالية (Balcone) “بلكونة” أو “سقَّالة” ومنها الاشتقاق الفارسي “بلقانية” وفي الألمانية (Balcho) “الشعاع العالي”. وهناك تسميات أخرى للشرفة تشير إلى حجمها وشكلها: فهناك “التراس” الممتد بطول أكبر بكثير من عرضه، و”الفراندا” الأقرب إلى غرفة أزيل حائطها الأمامي بقياس أضلاع متقارب. وتميِّز بعض اللغات الشُّرْفَة المسقوفة باسم “لوجيا” لتختلف عن الشُّرْفَة غير المسقوفة كـ “شرفة جولييت”.

ترتبط تسمية “الفراندا” أكثر بالطابق السفلي في البيت، وقد تتضمَّن المدخل الرئيس أو ترتبط بالداخل بباب إضافي في جهة أخرى من الواجهة. وتسمى الفراندا الأمامية رواقاً، وربما تتقدَّم جسم المبنى أو تلتزم خط الجدار ويكون فضاؤها للداخل.

نرى الرواق المتقدِّم في البيوت الخشبية بالريف الأمريكي على الأغلب، (portico). وفي مداخل العمارة الفارسية يمكننا أن نعُدُّ الإيوان رواقاً معكوساً، تبدو زينته بالفسيفساء والبلاط المزجج وكتاباته تمهيداً فخماً للداخل الأفخم منه.

تقوم أروقة التظليل بحماية الداخل من الحر والمطر، وتمهِّد العين للانتقال من النور الساطع في الخارج إلى الخفيض في الداخل، وهي مصائد للهواء والنور تدفع بهما إلى الداخل. أما الأعمدة الحاملة للرواق فتبدو بمهابة صف الحرس، وعندما تكون أسطوانية تمزج بين مظهر القوة والنعومة.

صفحات من تاريخ الشُّرْفَة

هناك اختلاف على زمان ومكان الشرفات الأولى. فيُرجع البعض أصل الشرفات إلى اليونان، قبل الميلاد بألف وأربعمائة عام. لكن بعض المؤرخين يمنح هذا السبق لفارس قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، حيث بنيت التظليلات للحد من حرارة الشارع. وإن اختلف الطرفان، فهما يجتمعان على أن الشرفات الأولى كانت وظيفية بحتة.

لا يمكننا الاطمئنان الكامل لدقة المعلومة التاريخية عندما يتعلق الأمر بالتاريخ القديم بسبب مركزيته المتوسطية؛ بل والأوروبية. فماذا عن العمارة اليابانية والصينية؟ بل ماذا عن العمارة المصرية وهي في قلب المركزية القديمة؟

لم يتبقَّ من الحضارة الفرعونية إلا القليل من القصور الدنيوية، لأنها كانت تُبنى من الطوب اللبِن، بعكس المعابد المكرَّسة للأبدية التي بُنيت من الحجر، لكن ما تبقى كان كافياً لتزويدنا بتصوُّر للشرفات الفرعونية المعروفة بـ “شرفات التجلي”. فهناك دراسات عديدة حول تلك الشرفات العائدة إلى قبل عصر الملكة حتشبسوت (الأسرة الثامنة)، حيث يتجلَّى الفرعون على الرعية مشاركاً من شرفته في عشرات الاحتفالات التي تتعلَّق بفيضان النيل والحصاد واستعراض الجيوش الذاهبة إلى الحرب والمنتصرة.

خلال العصور الوسطى، كان نبلاء أوروبا يقيمون في حصون منيعة لا شرفات فيها، بسبب غلبة طابعها الأمني والدفاعي.

أروقة التظليل في الطابق الأرضي، نوع من الشرفات. ويفصلنا عن الأروقة الأولى التي شيَّدها المصريون نحو 3500 عام، حين بنى الفرعون منتوحتب الثاني معبده، وبالقرب منه أنشأت حتشبسوت معبدها الأشهر، الذي أُطلق عليه “الدير البحري” بعد أن التجأ إليه الأقباط.

خلال العصور الوسطى، كان نبلاء أوروبا يقيمون في حصون منيعة لا شرفات فيها، بسبب غلبة طابعها الأمني والدفاعي. ولكن منذ بدايات عصر النهضة شهدت مقرّات هؤلاء تحولين بارزين، تراجع الاهتمام بالطابع الدفاعي، وتبدي الحاجة إلى التواصل مع عامة الناس من دون الاختلاط بهم على المستوى نفسه. فظهرت الشرفات كعناصر أساسية في الفلل الإيطالية أولاً، ومن ثم في كافة القصور الملكية الأوروبية. وفي عصر النهضة، كانت الشرفات البارزة محمولة على كراسي عبارة عن دورات متدرجة الامتداد من الحجر أو الخشب المتعاشق داخل الجدار. وبعد استخدام الخرسانة المسلحة أصبحت هذه الأكتاف الحاملة بلا قيمة وظيفية، ولكن يمكن استخدامها للزينة كمحاكاة للأشكال القديمة.

وفي العصر الحديث، اعتمد البارون امبان مؤسس حي مصر الجديدة بالقاهرة أروقة التظليل في الأسفل، ولم تزل أبنية منطقة الكوربة على حالها، تحمي أروقتها المشاة وتفصلهم كلياً عن خطر السيارات بالشارع، وتتلقف الهواء لتبريد تلك المساحة الظليلة فتجعل من التسوق في متاجر تلك العمارات متعة، وتشمل المتنزهين بحميمية كما لو كانوا داخل بيت. ولشديد الأسف نكصت العمارة المصرية فيما بعد عن هذا الأسلوب!

شُرْفة القمة والمشرف

ترد المساجد الشُّرْفَة إلى جذرها اللغوي بمعاني الرفعة والإشراف من فوق. إذ تشير كلمة الشُّرْفَة إلى الأسوار التزيينية في أعلى المسجد، التي تنتهي بوحدات زخرفية. ومن أجمل الشرفات تلك التي تزيِّن جامع أحمد بن طولون في القاهرة، حيث تتراصف منحوتات تجريدية تمثل عرائس بأكف مرفوعة إلى السماء، بينما تقوم زخرفة مسجد الحاكم بأمر الله على وحدات تشبه الهرم المدرَّج، ليبقى فيها حتى اليوم شيء من طباع الحاكم غريب الأطوار!

وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة يبرز مفهوم “المشرف”، وهو اصطلاح معماري للرواق المفتوح الذي يشبه الشُّرْفَة أو “التراس” الممتد مطلاً على الساحة الداخلية لتكون الكعبة المشرَّفة على مرأى أكبر عدد ممكن من المؤمنين.

شرفات القادة والشعوب

بعد الفراعنة لم تقل جاذبية الشرفات لدى القادة بوصفها منصة تواصل مع الجماهير في السراء والضراء؛ عند الاحتفال بنصر أو تطميناً للجمهور من خطر ما، أو تقاسم أعباء الهزيمة.

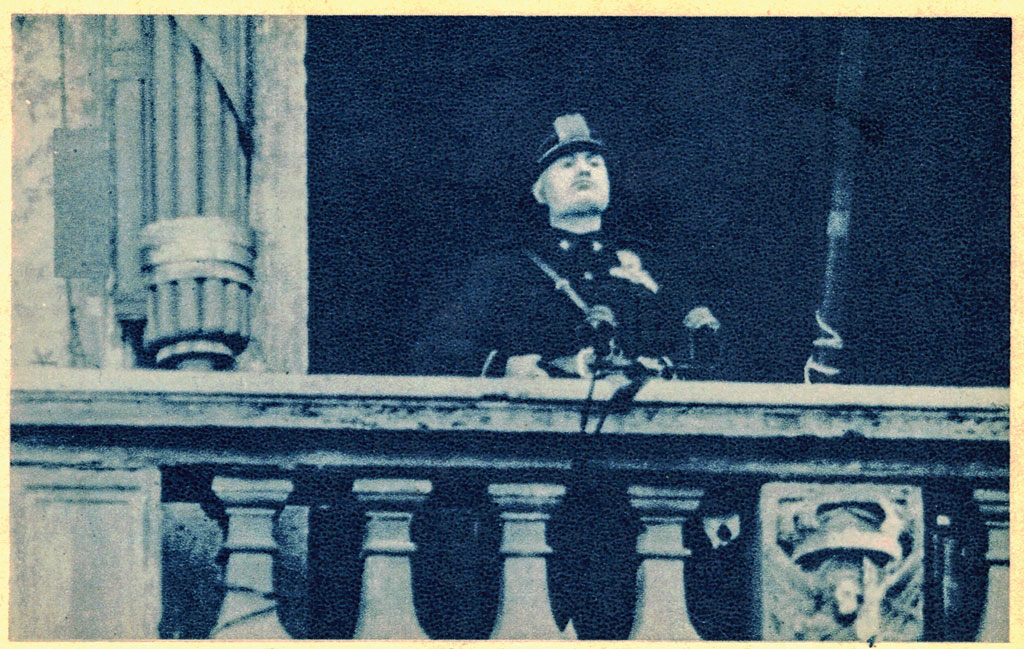

البلد الأوروبي الأول في هذا التقليد هو إيطاليا. فمنذ عصورها القديمة تتمتع روما بعدد كبير من الشرفات الكبيرة، حيث كانت مكاناً لإلقاء الخطب وحث الجماهير. ومن تاريخ أوروبا الحديث تبقى في الذاكرة اللحظة الأكثر إعتاماً عندما أعلن هتلر ضم النمسا من الشُّرْفَة، كما تحتفظ بلحظة انتهاء الكابوس عندما وقف ونستون تشرشل مع الأسرة المالكة البريطانية في الشُّرْفَة لتحية الجماهير لحظة إعلان وقف الحرب. وللمناسبة، نذكر أن كل الإطلالات الرسمية للعائلة المالكة في بريطانيا تتم من على إحدى شرفات قصر باكنغهام.

في مداخل العمارة الفارسية يمكننا أن نعُدَّ الإيوان رواقاً معكوساً، تبدو زينته بالفسيفساء والبلاط المزجج وكتاباته تمهيداً فخماً للداخل الأفخم منه.

ومن على الشرفات يتشارك غير القادرين على مغادرة البيوت الفرحة بنصر رياضي مع الطائفين في الشوارع. وهي كذلك منصة احتجاج عندما تفرض سلطات الاحتلال حظراً على التجمعات. فقد استطاع الجزائريون أن يواصلوا نضالهم من شرفات ونوافذ بيوتهم في الفترات التي فرض فيها الاحتلال الفرنسي حظر التجوُّل.

وفي العصر الحديث، ارتبطت الشُّرْفَة في مصر بالعيش الرغيد والأمان الاجتماعي والاقتصادي. إذ كان أبناء الطبقة الوسطى يجدون الوقت الكافي لتناول الشاي وتنسم الهواء على الشرفات التي كانت مكاناً للسهر، لا هو في البيت ولا في الخارج. وبكثير من الحنين، يذكر كبار السن من المصريين حفلات أم كلثوم الشهرية، عندما كانت تصدح في البلكونات، يسمعها مالك الراديو وجيرانه ممن لا يملكون هذه الأعجوبة عزيزة المنال.

ذهبت تلك الأوقات الرغيدة ولم يعد لدى أحد الوقت الذي يقضيه على الشُّرْفَة، وشهد المجتمع في السنوات الأخيرة مداً للتشدُّد الاجتماعي جعل كثيراً من الأسر تغلق عيون بيوتها بالحديد والزجاج والستائر، لتضفي تباينات الألوان في هذه المغالق العشوائية قبحاً على بنايات كانت جميلة.

في الشعر

شُرفات للمجد وأخرى للانكسار

بوسعنا إذا نظرنا إلى القصيدة العربية من الشُّرْفَة أن نرصد تحوُّلات تلك القصيدة من النشيد العام إلى صوت الذات، وأن نرى تطوُّر موضوعاتها ومشاغل الشعراء ومستويات المجاز.

فمما وصلنا من الشعر الجاهلي وما أعقبه من عصور، التصقت الشُّرْفَة بمعناها اللغوي؛ فهي رمز الشرف والرفعة والنعمة. وهذا هو المعنى المعماري الأول للشُّرْفَة سواءً أكان ظهورها الأول في قصور فارس أو قصور اليونان:

أَلَكَ السَديرُ وَبارِقٌ

وَمُبائِضٌ وَلَكَ الخَوَرنَق

وَالقَصرُ ذو الشُرُفاتِ مِن

سِندادَ وَالنَخلُ المُبَسَّق

المتلمس الضبعي

إذا الأحسابُ طأطأتِ استشاطوا

على متمرّد الشُرفاتِ عادي

يَعُدُّ المجدُ واحدَهم بألفٍ

من النجباء في قِيَم البلادِ

مهيار الديلمي

رعاك اللّه من شرفات دار

وحاطك حَيطةَ الفلك المدار

فإن يك كعبة الحجاج جدّي

فإنك كعبة المحتاج داري

بديع الزمان الهمذاني

القَصرُ ذو الشُرُفاءِ مِن بَغدادِ

لا القَصرُ ذو الشُرَفاتِ مِن شَدّادِ

وَالتاجُ مِن فَوقِ الرِياضِ كَأَنَّهُ

عَذراءُ قَد جُلِيَت بِأَعطَرِ نادِ

محيي الدين بن عربي

واستمر استخدام الشُّرْفَة كناية عن الشرف والمجد والقوة، في العصور الكلاسيكية جميعها من الجاهلي وحتى عصر النهضة والكلاسيكية الحديثة في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين:

يا باني الشرفة خلابةً

قد حار في أوصافها من وصف

مهما تبالغ لا تزد حسنها

ما حسن الشرفة مثل الشرف

خليل مطران

وعلى الرغم من أن هذا المعنى الأصلي للشرفة لا يمكن أن يبطل في يوم من الأيام، فإنه ليس كل معانيها، بعد أن حملت الحداثة الشعر إلى أقاليم جديدة لتجعل منه صوتاً للذات، أكثر منه صوتاً للجماعة. وفتح هذا التحوُّل الشُّرْفة على معانٍ جديدة، أقل مشاعية، ترتبط بتكوين الشاعر وهمومه الوجدانية؛ فبينما لا تكون شرفات نزار قباني إلا احتفالية وردية:

يحملـني معـه.. يحملـني

لمسـاءٍ وردي الشـرفـات

نرى شرفات صلاح عبدالصبور في “أحلام الفارس القديم” أكثر تواضعاً وشجناً، وأقرب إلى الأمنيات:

لو أننا كنا بخَيْمتين جارتينْ

من شرفةٍ واحدةٍ مطلعُنا

في غيمةٍ واحدةٍ مضجعُنا

نضيء للعشّاق وحدهم وللمسافرينْ

نحو ديارِ العشقِ والمحبّة

وفي قفزة أقرب من الألم الوجودي، نجد الشاعر السعودي أحمد اللهيب، يهدي قصيدته “الموت وحديث جدتي” إلى

“أولئك الذين ينتظرونني في شُرفة الآخرة”.

ولدى قاسم حداد كثير من الشُرفات، نراها نداءً للحرية:

افتحوا. إن في شُّرْفَة الحلم طيرا

فمن يطلق النار في ماء روحي

قلت: من يطلق الطير من قفص الروح

من يحتفي بالنهايات

أما محمود درويش؛ فهو أكثر من شيَّد شُرفات في الشعر الحديث. وتتسع شُرفاته من الأنين الخاص إلى الألم العام، ومن الوحشة إلى العزيمة:

أُطلُّ، كشُرْفَةِ بَيْتٍ، على ما أُريدْ

أُطلُّ على شَجَرٍ يحرُسُ الليل من نَفْسِهِ

ويحرس نَوْمَ الذين يُحبُّونني مَيِّتاً …

أُطلُّ علي الريح تبحَثُ عن وَطَن الريحِ

في نفسها …

أُطِلُّ على امرأةٍ تَتَشَمَّسُ في نفسها …

وفي ختام هذا الجانب، لا بد من الإشارة إلى وليد خازندار في ديوانه الحديث “بيوت النور الممكن” حيث لا يُسمي غزة مباشرة، لكنه يرسم حياتها كسيزيف تتدحرج عليه القذائف من علٍ، ثم يعاد بناء البيوت، التي تُقصف من جديد، وهكذا، فهل يكون البناء الجديد كالقديم، وهل يمكن للعصافير أن تتعرَّف على الشُرفات التي كانت تقف فيها:

أيعاودونَ بناءها من جديدٍ

بالأغاني نفسِها.

أتهتدي الحجراتُ ثانيةً

إلى الأُلْفَةِ التي كانت عليها.

أتستدلُّ الطيورُ

إلى أماكنِها على الشرفات.

شُرْفَة جولييت..

الكذبة التي تبيض ذهباً

تبدو الكلمة الإيطالية (Balcone) أي السقالة، تسمية مناسبة للشُّرْفَة الصغيرة الخارجة على هيكل البناء، محمولة على كرسي من الحجر أو الخشب الممدود من الجدار. وقد عرفت إنجلترا هذا النوع من الشُرفات في العصر الجورجي المتأخر (1780 – 1880م) إذ وجد فيها المعماريون وسيلة لمنح المنازل الكبيرة مظهراً مرموقاً، ثم دخل درابزين الحديد المشغول مكان السياج الحجري.

هذه الشُّرْفَة الصغيرة تتقدَّم النافذة الزجاجية، وظيفتها أخذ الهواء والضوء إلى الداخل أكثر منها أخذ ساكن البيت إلى الخارج؛ فهي تكفي بالكاد لدوران ضلفتي الباب إلى جانبيها عندما يكون من طبقتين إحداهما من الخشب تفتح إلى الخارج.

الطريف أن هذه الشُّرْفَة الصغيرة صار اسمها الاصطلاحي “شرفة جولييت” بفضل مسرحية شكسبير “روميو وجولييت” التي انتهى من كتابتها عام 1596م. في واحدة من النوادر التي ينزل فيها الخيال من كتب الأدب ليتجسَّد واقعاً في الحياة!

تدور المسرحية كما هو معروف حول قصة حب تعسة بين شاب وفتاة من عائلتين متناحرتين من العائلات الكبيرة في مدينة فيرونا الإيطالية؛ عائلة مونتيغيو وكابوليت. وفي تصرف ذكي اشترت بلدية مدينة فيرونا في عام 1905م بيتاً تعود ملكيته إلى عائلة كابوليت بوصفه بيت جولييت، وسارع العالم بتصديق الأسطورة السياحية.

يرجَّح أن البيت الذي صار “بيت جولييت” يعود بناؤه إلى عام 1200م. ولم تكن به شُرْفة في الأصل، لكنها أُدخلت على المبنى لتحقق ما جاء في مسرحية شكسبير، حيث كانت جولييت تنتظر روميو. وأضيف بالطبع التمثال الحديث غير المتقن لجولييت الذي يبدو وصمة في جبين النحت الإيطالي، لكن من يأبه بالفن! فالسائحون يتزاحمون لأخذ الصور التذكارية معه. ولم تتقاعس صناعة التذكارات في الصين عن الإسهام في تغذية الأسطورة، بالإضافة إلى المتطوعات من سيدات المدينة اللواتي يقمن بدور سكرتارية جولييت ويتولين الرد على خطابات العشاق نيابة عنها على مدى ثمانية عقود. وصار عملهن جذاباً لزوار المدينة من الصحافيين الذين لا يتوقفون عن نشر تحقيقاتهم في مختلف بلاد العالم.

وفي 2006م، أصدر ليز وسيل فريدمان كتابهما “رسائل إلى جولييت”، حول أكثر الخطابات شاعرية التي تتلقاها متطوعات نادي جولييت. وقد تلقفت السينما الأمريكية الكتاب وأنتجت فلماً منه عام 2010م، تحت العنوان نفسه، وهو من إخراج غاري وينيك بطولة أماندا سيفريد، غايل غارسيا برنال، وفانيسا رديغريف.

ولا يبدو أن روافد تغذية أسطورة الحب الحزين سوف تجف، فقد جعلت من مدينة فيرونا الصغيرة وجهة سياحية تنافس المدن الإيطالية ذات التاريخ الجمالي الباذخ مثل روما وفلورنسا وفينيسيا.

في المسرح..

للعرض والنميمة ونسج العلاقات المحسوبة جيداً

لم يُفرِّط المسرح في مشهدية الشُرفة على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك على الخشبة. وقد احتفظ لنا التسجيل التلفزيوني لمسرحية “إلا خمسة” بواحد من أشهر المشاهد في المسرح، حيث وقفت ماري منيب على شرفة بالطابق الأرضي بوصفها عجوزاً تركية متكبرة وشبه خرفة، تسأل عادل خيري مراراً وتكراراً “انتِ جاية اشتغلي إيه؟” وعبثاً يشرح لها إنه جاء متقدماً لوظيفة سائق لديها!

لكننا عندما نقول “شُرْفة المسرح” فإننا نعني مفردة إنشائية لشرفة حقيقية بدأت في العمارة الدينية الأوروبية من أجل الموسيقيين والمنشدين، ونقلتها المسارح ودور الأوبرا وفيما بعد دور السينما، مكاناً للجمهور الراغب في الوجود نصف المرئي نصف المخفي.

تُقدِّم تلك المقصورات إطلالة مميزة على المشهد من فوق، ويستخدم روَّادها النظَّارات المعظمة لتقريب تفصيل ما على المسرح. لكنها تستخدم أكثر للتلصص على الحضور الآخرين في الصالة وفي المقصورات الأخرى، بينما يتوهم المتلصص أنه بمنأى من عيون الآخرين في عتمة شرفته!

كانت هناك مقصورات دائمة للأثرياء وأهل السلطة؛ حيث يشاهد الجمهور العام دخولهم إلى المسرح بكامل الأبهة، لكنهم يختفون في مقاصيرهم التي يقف على أبوابها الحرس والخدم فيصيرون بعيدي المنال.

كان حائزو هذه الشرفات لآجال طويلة يدعون إليها ضيوفهم. فهي مكان للنميمة ونسج العلاقات الاجتماعية المحسوبة جيداً. ومع ذلك، فإن ما يبدو سراً خلال السهرة، يصير خبراً شائعاً في اليوم التالي بفضل المراقبة المتبادلة بين علية القوم، وبفضل الخدم وحوذيي العربات المنتظرين خارج المسرح!

من أبرز الأعمال الأدبية التي تشغل فيها شرفات المسارح حيزاً كبيراً، رواية مارسيل بروست السيرية “البحث عن الزمن المفقود” التي تتناول حياة الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية العليا، حيث لا شيء في الحياة سوى اللقاءات التي تجري على مائدة غداء في فندق أو عشاء في بيت أو في شرفات المسرح والأوبرا.

في الجزء الأول من تلك الرواية الملحمية المعنون “جانب منازل سوان” يصف بروست حبه الطفولي للمسرح: “كنت في تلك الفترة مغرماً بالمسرح غراماً عذرياً لأن والديَّ لم يسمحا لي يوماً بارتياده، وكنت أتخيل المسرات التي يتذوقونها فيه تخيلاً بعيداً عن الدقة، لدرجة أني ما كنت أستبعد الظن بأن كل مُشاهد يشاهد كأنما في منظار مجسم المناظر التي وضعت من أجله وحده، مع أنها شبيهة بآلاف المناظر الأخرى التي يشاهدها كل فيما يخصه من سائر المشاهدين الآخرين” ( ترجمة إلياس بديوي).

ما يتصوره خيال الطفل في الاقتباس السابق ليس بعيداً عن الحقيقة تماماً؛ فكل مشاهد لعرض مسرحي يتابع عرضاً آخر أو عروضاً تجري حوله من خلال مراقبته لحركات وهمسات الآخرين. وبروست نفسه يستغرق طويلاً جداً في وصف إحساس السيد سوان بسهرة من تلك السهرات المتكلفة، بينما يفكر بزوجته المفتون بها والمليء بالشكوك حولها التي لا ترحب بها الطبقة الراقية: “يقف آخرون عمالقة على درجات سلم ضخم ربما استطاع حضورهم التزييني وجمودهم المرمري أن يطلقا عليه تسمية تُماثل اسم سلم قصر الدوق: “سلم العمالقة” الذي ارتقى سوان درجاته وبه غم أن يحسب أن أوديت لم تصعده في يوم. وما أشد ما تكون غبطته على العكس لو تسلق الطوابق السوداء النتنة الخطرة لدى الخيَّاطة الصغيرة المعتزلة، فلعله يسعد جداً في طابقها الخامس أن يدفع أكثر مما يدفع في أية مقصورة أمامية في الأسبوع لقاء حق قضاء السهرة حينما تجيء “أوديت” إلى هذا المكان”.

سوان، الذي يحتل مساحة كبيرة في الجزء الأول من “البحث عن الزمن المفقود” يعيش حياة مزدوجة؛ إحداهما بين الأرستقراطية والثانية مع رفيقته الأدنى في منزلتها الاجتماعية. وعندما يكون وسط المجتمع الأرستقراطي غير المرحب بمحبوبته “أوديت” يعيش سهرته بين الشوق إليها والمتابعة الضجرة لسحنات الرجال من حوله: كانت نظارة المركيز دو فوريستل ضئيلة الحجم، لا إطار لها البتة، تضطر العين التي تنغرس فيها كغضروف زائد لا تدرك سبب وجوده، إلى انقباض دائم ومؤلم مما يضفي على وجه المركيز نعومة حزينة تحكم النساء بها أنه قادر على توليد متاعب غرامية جسيمة.

ولا ينتهي من رسم بورتريهات الرجال حتى يبدأ في وصف التصرفات المتكلفة لسيدات الطبقة الراقية حوله التي يراها أداءً مسرحياً واستعراضياً محضاً!

المشربية.. الشُّرْفَة المستحية!

المشربية أو الروشن، شُرفة من وراء حجاب جميل.

تحيد المشربية قليلاً عن قسمة باشلار العادلة للوجود “نصف المفتوح نصف المغلق” فهي تخفي أكثر مما تظهر، وتتبع قيم الجماعة لا أشواق الفرد. أما عن التسمية، فهناك أكثر من تخمين لأصل “المشربية”. البعض يعزوها إلى الشرب، حيث توضع في أرضيتها الأعلى من أرضية الغرفة أواني الماء الفخارية لتبرد بفعل تيار الهواء، والبعض يتوقَّع أنها محرَّفة عن “مشرفية” لأنها تشرف على الشارع من فوق، والبعض يقول بسبب صناعتها من خشب يُقال له “المشرب” وهذا قد يجرُّنا إلى سر تسمية الخشب نفسه، هل هو اسم لنوع أم لمعالجات يتعرَّض لها الخشب ويتشرب خلالها بالعطور والدهون ذكية الرائحة؟

أما “الروشن” الاسم المُفضَّل في الجزيرة العربية، فيرجع إلى أصل “روشندان” أي النور باللغة الأوردية أو “روزن” أي النافذة بالفارسية.

انطلقت المشربية من القاهرة الفاطمية، هكذا يتفق مؤرخو العمارة. لكن قبل كل بداية هناك بداية؛ فالعمال الذين استخدمتهم الدولة الفاطمية كانوا أقباطاً يحترفون تعشيق الخشب، في أشكال فنية، في ما يُعرف بالأرابيسك، كما أنه لا يمكن أن يظهر العمل بهذا الإتقان منذ اليوم الأول.

تكون المشربية بارزة عن سطح الجدار – مثل شرفة جولييت – محمولة على كوابيل ومدادات من الحجر أو خشب السقف، ومغطاة بالخشب المعشق في تكوينات فنية شديدة العذوبة، تتوازن رقتها الواضحة مع صلابة الجدران؛ فتجعل البناء ليناً.

وقد لبَّت المشربية حاجات جمالية واجتماعية ومناخية جعلتها خياراً للمدينة الإسلامية؛ فانتشرت في مختلف المدن من دمشق إلى مراكش، بينما صارت طابعاً مميزاً لمدينة جدة، إذ لا تُذكر المدينة إلا وتحضر صورة حي البلد بمشربياته وواجهات عماراته الواسعة من الأرابيسك.

تسهم المشربية في تلطيف الهواء في منطقتنا الحارة، وتحقِّق الخصوصية لسكان البيت بسبب اختلاف مستوى الضوء في الداخل عن الخارج، سواء أطلت على الشارع أو على الفناء الداخلي للبيوت الكبيرة.

ولم يُفرِّط الأدب في قوة الغموض الشعرية للمشربية. ففي ثلاثية نجيب محفوظ، كانت المشربيات عيون البيوت، تتطلع منها البنات إلى فرسان أحلامهن وتترقب خلفها العوالم ضيوفهن.

ومما يُنقل عن الشاعر بيرم التونسي أنه عاش مدة طويلة مبتهجاً بإحساسه بوقوف امرأة تقف خلف المشربية تترصده، ليكتشف بعد ذلك أنها قُلَّة الماء!

هذا الغموض الواعد جعل من المشربية أهم مفردة بعد المرأة ومعها لدى الرسامين والرحَّالة المستشرقين. وليس نزوعها الشعري بالداخل أقل من شاعريتها الخارجية، لكنه على العكس، ينبع من الضوء لا العتمة. تتغير الزاوية التي تدخل منها أشعة الشمس على مدار ساعات النهار، حتى يمكن الوثوق فيها لحساب الوقت. تبدو الأشعة في دخولها قضباناً من وهج تنكسر عند عبورها من فجوات المشربية. وبسبب اختلاف فراغات الأرابيسك رأسياً؛ حيث تضيق الفتحات من أسفل لتوفر الستر وتتسع في الأعلى لزيادة دخول الهواء تتباين ثخانة قضبان الضوء التي تتحوَّل إلى سجادة منسوجة من الضوء والظل، تتنقل في الغرفة حسب موقع الشمس ودورانها مع زوايا المشربية؛ فتفترش أرض الغرفة تارة والجدار تارة أو السقف، فتغمر الغرفة بانطباع الحركة، وتشهد على حياة الشمس من مولدها إلى موتها، وعندما تكون المشربية مزججة بالزجاج الملوَّن يبدو ضوء الغرفة احتفالياً.

لا شُرْفة ولا مشربية!

الشنشول منزلة بين الشرفة والمشربية. هو شرفة خشبية قد تمتد لتغطي واجهة البيت بأكملها، وهو أقرب إلى أن يكون غرفة على الواجهة من الخشب المتعاشق، لا يكتفي بالدرابزين كالشرفة، وليس مغلقاً بالكامل كالمشربية لأن نصفه الأعلى مفتوح في هيئة نوافذ متتابعة بين الأعمدة الخشبية الحاملة للسقف وبينها أقواس زينة الواجهة.

يشترك الشنشول مع المشربية في البروز عن خط الجدار، ومثلهما الشرفة المالطية. وتُعدُّ الشناشيل سمة عراقية، عرفتها البصرة وبغداد. ويقول المؤرخون إنها منقولة عن العمارة الفارسية والهندية، وكانت سكن بعض الميسورين ببغداد، ولم يزل بعضها قائماً حتى اليوم. ربما نجد أنفسنا مرَّة أخرى في حيرة بشأن الأصل، لأن الشنشول حل من حلول مناخات المنطقة من المتوسط حتى الهند شرقاً، ومن المدن العربية التي عرفت أشكالاً من الشناشيل، المنامة وجدة وبورسعيد ورشيد.

في السينما والأغنية.. للقاءات نصف مفتوحة

بوصفها مكاناً للوجود نصف المكشوف ونصف المخفي لعبت الشرفة دورها في القصص المصوّرة سينمائياً.

فهي منصة للوجود غير المتحقق؛ المرئي والمتعذر لمسه، تقوم بدور المهد للعلاقات الوليدة في النظرات المتبادلة بين شرفتين. وعندما تتحوَّل العلاقة إلى إجراءات خطوبة، تصلح الشرفة خلوة للخطيبين تحت رقابة نصف مشدَّدة من الأهل داخل البيت. ولذلك يكثر ذكر الشُّرْفَة في الأغنيات، كما يكثر حضورها في الأفلام.

أحياناً لا تكون هناك مسافة بين الأغنية والفلم في الأعمال التي قام ببطولتها مطربات ومطربون؛ إذ تتحوَّل الشُّرْفَة مسرحاً للأغنية قبل مولد الفيديو كليب كنمط فني. في فلم “زهور الحب” يقف شحاذ الغرام الأنيق محمد فوزي متعكزاً على غصن أخضر بقمة مورقة يطلب حسنة في شكل نظرة أو ابتسامة وتطل عليه ليلى مراد، ويغنيان معاً الديالوج الشهير “شحات الغرام” بالغ العذوبة والمرح بين “روميو الشحاتين” وصاحبة البيت التي تصدقت عليه في النهاية بوردة!

وفي فِلْم “لوعة الحب” تجلس شادية إلى نافذتها وتغني “من الصبحية وأنا في الشباك مستنية تطل عليا”، هي تنتظر القطار كل يوم لترى عمر الشريف ويتبادلان التلويح. أما أغنيتها “مين قالك تسكن في حارتنا” فكانت البداية الحقيقية المبكرة للفيديو كليب. الأغنية التي كتب كلماتها حسين السيد ولحنها محمد الموجي تم إنتاجها خصيصاً للاحتفال بافتتاح التلفزيون المصري عام 1960م، حيث توجه شادية أغنيتها لشاب في النافذة المقابلة. ولحظة خروجها إلى الشُّرْفَة، تقذف بقطعة ملابس إلى نافذته لتنبيهه ثم تبدأ بالغناء بينما تنشر الغسيل. ولحسين السيد كذلك أغنية لا تُنسى: “ساكن قصادي”، التي تغنيها نجاة الصغيرة على لحن لمحمد عبدالوهاب. وينافسه في هذه المشهدية بالأغنية مرسي جميل عزيز صاحب “يامه القمر ع الباب” ألحان محمد الموجي وغناء فايزة أحمد.

في فلم “عاشت للحب” يستخدم الجاران كمال الشناوي وزبيدة ثروت جرسين معلقين في حبل يوصل بين شرفته وشرفتها، وعندما يهز أحدهما الحبل يرن الجرس لتنبيه الآخر، فيطل عليه، ويتبادلان الروايات، وقد وضع أحدهما خطوطاً تحت جملة في الرواية يرى أنها تمثله وتكون بمثابة رسالة منه إلى الآخر.

مهندس بلا خبرة في الحياة الاجتماعية هو فؤاد المهندس في فلم “عائلة زيزي” يتقدَّم لخطبة فتاة. تضع له أمه “عقيلة راتب” مع أخته “سعاد حسني” خطة: بعد أن يجلسوا قليلاً مع عائلة العروس سيبدي ضيقه من الحر ليكون ذلك مبرراً للخروج معها إلى الفراندا. وتتحقق الخطة ويجد نفسه مع العروس، لا يجد مفتاحاً للكلام ويظل يردد: الفراندا، الفراندا، فتسأله “مالها الفراندا؟” يقول: على شكل متوازي مستطيلات!!

بينما يولد الحب بين عبدالحليم حافظ وفاتن حمامة في فلم “موعد غرام” بمشهد وقوفهما في شرفة تطل على البحر بالهانوفيل بالإسكندرية.

في المجتمع المفتوح يمكن التعبير عن الإعجاب ببساطة، ولذا تستغني السينما الغربية عن الوظيفة الرومانسية للشرفة، واستغلالها في وظائف أخرى، أكثر حسية وأكثر أسًى غالباً.

في فِلْم “امرأة في القمة”، يتقوض الزواج عندما تكتشف المرأة (بنيلوب كروز) أن زوجها يخدعها ويتسلَّل ليلاً عبر الشُّرْفَة إلى الخارج، فتهجره وتغادر البرازيل، حيث كانا يمتلكان مطعماً صغيراً، وتصبح نجمة برامج ومعلمة طبخ شهيرة في الولايات المتحدة، لكنه يلحق بها، ويتمكن في النهاية من إرضائها واستعادتها بإصراره على الوقوف تحت شرفتها مع فرقة موسيقية يغني لها ليلة بعد ليلة.

مراقبة النوافذ في السينما الغربية أكثر من أن تُحصى والدوافع مختلفة؛ فأحياناً هناك الميل المرضي للتلصص، أو العجز البدني الذي يجعل مراقبة الآخرين بديلاً للقائهم في فضاءات مفتوحة. وكثيراً ما تنتهي المراقبة بكشف لغز جرائم. نتذكر فلم ألفريد هيتشكوك “نافذة خلفية”، حيث تراقب الفتاة ريتشل نوافذ البيوت المطلة على خط القطار.

ويبدو أن لقاء الشُّرْفَة بوصفها وجوداً نصف مفتوح مع نافذة القطار بوصفها وجوداً سائلاً سريع الزوال يشكل إغراءً سينمائياً لا يمكن تجاهله؛ فقد تحوَّلت رواية “فتاة على القطار” للبريطانية باولا هوكينز إلى فِلْم بالعنوان نفسه تنظر في رحلتها اليومية بالقطار إلى اثنين على شرفة، وتبني لهما في خيالها حياة زوجية سعيدة، لكنها ترى ذات مرَّة رجلاً آخر مع رجل الشُّرْفَة، لتكتشف أن ما تصورته زوجاً في البداية لم يكن سوى المعالج النفسي لزوجة شديدة التعاسة.

وفي فِلْم “هل سنرقص”، يعيش المحامي (ريتشارد جير) حياته المنضبطة المليئة بالنجاح والخالية من البهجة. وذات مرَّة يرفع رأسه من شُبَّاك المترو فيرى امرأة واقفة في نافذة في طابق علوي من بناية تطل على مسار المترو. تلك اللحظة العابرة كانت كافية لتفتح نوافذ خياله على عالم من الشغف الغامض، فأخذ يراقب نوافذ ذلك الطابق في رحلته اليومية، فعرف أن المكان صالة رقص، وبدا ذلك العالم جذاباً بشكل لم يستطع مقاومته، فحملته قدماه إلى المكان الذي سنكتشف أنه مدرسة رقص تديرها امرأة النافذة، (جينفر لوبيز). فيسجل نفسه في دروس الرقص التي ستجعل الروح تدب في حياته وتملأه شغفاً بذلك الجانب الممتع من الواقع، وتبدأ زوجته (سوزان سراندون) بالشك فيه عندما تراقب ابتهاجه الجديد غير المفهوم، وتضبطه أحياناً يرقص وحيداً، لكن تغيير حياته كان تغييراً لحياتهما معاً، إذ نراه يراقصها في نهاية الفلم.

لكل رسَّام خطابه في الشُّرْفَة

يندر أن تخلو مسيرة رسَّام من شرفة أو شرفتين، خاصة في الفن الحديث، حيث لا يمكن التفريط في مشهدية تلك المنصة أو في عمق معناها ومراميها الرمزية.

واحدة من أشهر اللوحات في هذا المجال “الشُّرْفَة” التي رسمها إدوار مانيه عام1868م، ونرى فيها أربعة أشخاص على شرفة. المرأة الجالسة هي الرسامة بيرت موريزو، والرجل الواقف هو الرسام جان باتيست غيميه، والمرأة الواقفة هي عازفة الكمان فاني كلاوس. وفي ظلام الغرفة صورة فتى يُرجّح أن يكون ابن زوجة مانيه. ونعرف أن مانيه رسم وجوه هذه الشخصيات كلاً على حدة، وجمعها لاحقاً على شرفة لم يجتمعوا عليها فعلاً في حياتهم. فالأربعة من أقرب الناس إليه، وكأن الشرفة الأعلى من مستوى العامة هي رمز أهميتهم ومكانتهم بالنسبة إليه. ولكن لأن لا أحد من الأربعة يتطلع إلى الآخر، وبسبب برودة ألوانها وطغيان البياض عليها، رأى البعض فيها مزاجاً يفتقر إلى البهجة، وكأن هذه البرجوازية المرفهة شكلاً تفتقر إلى الحياة. ففي عام 1950م، أخذ السوريالي رينيه ماغريت هذه النظرة السلبية حتى الحد الأقصى، وذلك عندما رسم لوحته “شرفة مانيه” التي أبدل فيها الناس بأربعة توابيت، واحد “جالس”، وثلاثة وقوفاً.

لكن أحداً لا يمكن أن يجاري الأمريكي إدوارد هوبر (1882 – 1967م) في عدد الشرفات والنوافذ الفرنسية.

لا يتميز هوبر عن غيره بعدد شرفاته فحسب، لكنه يقف في مرتبة خاصة به. فبينما تأخذنا غالبية لوحات الشُّرْفَة إلى أمثولة “الوجود نصف المخفي نصف المرئي” تبدو لوحات هوبر منذورة لما يمكن أن نسميه “شرفات الوجود المعتم”.

أخذ السوريالي رينيه ماغريت هذه النظرة السلبية حتى الحد الأقصى، وذلك عندما رسم لوحته “شُرفة مانيه” التي أبدل فيها الناس بأربعة توابيت، واحد “جالس”، وثلاثة وقوفاً.

يطل مشاهد لوحة هوبر على رجال ونساء، تبدو الشرفة بالنسبة لهم تفصيلاً عديم النفع. لا يتطلعون إلى الخارج، بل مستغرقون في النظر إلى داخل أنفسهم، حيث لا تختلف الحالة النفسية لبشر هوبر، عندما يكونون في شرفة ترى بحراً أو غابة أو في نافذة قطار عنها عندما يكونون داخل حانة معتمة. هذه الشخصيات المستوحدة لا تكتفي بالإعراض عن جمال الطبيعة، لكنها تفرض الموقف نفسه على متأمل اللوحة وتأخذ عينيه للتفتيش في دواخلها، وسرعان ما يجد نفسه ينتقل من تأمل وحدتها إلى تأمل داخل نفسه والإمساك بوحدته الذاتية. ويبدو أن هوبر لم يُكثر من رسم النوافذ إلا ليبرز حجم عزلة إنسانية لا يبدِّد عتمتها هجوم النور الكاسح.

شرفات النهر

تجرف مياه الأمطار معها حمولات من الطمي والحصى وتحملها إلى مجرى النهر في مواسم الأمطار العالية، ويتكاثف هذا الطمي على جانبي المجرى في مواضع معيَّنة أوقات الفيضان، ومع الوقت تتكوَّن مصاطب عالية يُقال لها “شرفات النهر”.

لكنَّ هناك نوعاً آخر من الشرفات التي يبنيها البشر على شواطئ الأنهار في المدن لتكون مقاهي ومطاعم. فتتعدَّد الشرفات المتتابعة بقدر عرض الشاطئ وانحداره لتوفير خيارات مختلفة لمن يريد التلاصق مع الماء ومن يريد الإشراف على صورة بانورامية. كذلك تستغل المدن ذرى تلالها كشرفات سياحية توفر إطلالات على مساحات واسعة من المدينة، في المدن الجبلية مثل عمَّان أو التي تشرف على هضاب كالمقطم في القاهرة وجبل قاسيون في دمشق. ومثل هذه المطاعم والمقاهي الشرفات الجبلية أو النهرية، تبيع عادة الإطلالة أكثر مما تقدِّم من خدمة!

الشُّرْفَة في زمن الكورونا.. لم نزل أحياءً

أعادت كورونا التأكيد على معنى الشُّرْفَة بوصفها تعبيراً عن رغبة العيش في مجتمع.

بعد أشهر صعبة من التباعد الاجتماعي المرهق بسبب وباء كورونا هتف النصف التوَّاق إلى الانفتاح في الإنسان برغبته في أن يكون موجوداً ومرئياً، وأن يقول لكل معزول “لست وحدك”. وكانت الشرفة وسيلته في تحقيق وجوده انتصاراً على أجواء العدم التي يفرضها الوباء.

كانت البداية إيطالية. تنادى أصحاب المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي بموعد محدَّد في المساء، للوقوف بالشرفات أو في مواجهة النوافذ للغناء وعزف الموسيقى والرقص. رسالة إصرار رقيقة مضمونها “نحن هنا، ولم نزل أحياء”.

تردَّد صدى اللفتة الإيطالية في أنحاء العالم، فاتبعتها عديد من المدن بأشكال مختلفة؛ وما لبثت أن تطوَّرت من إعلان عن الوجود إلى محاولة لممارسة الوجود، عبر مبادرات قادها الفنانون هنا وهناك.

في برلين خرجت مبادرة “سينما الشرفة” بتقديم عروض لأفلام على جدران العمارات ليشاهدها السكان من شرفاتهم. وإمعاناً في التطبيع مع الظرف غير الطبيعي كان بوسع المشاهدين طلب علب الفشار من متاجر صغيرة بالجوار!

وفي برلين أيضاً، قدَّم خمسون فناناً مبادرة لمعرض فني يمكن متابعته من الشرفات. ونقل موقع “العين الإخبارية” العربي عن المصادر الألمانية ما جاء ببيان تجمُّع الفنانين الذي أشرف على هذا المشروع في حي برنزلاويربرج الفني في شرق العاصمة الألمانية “فيما حرية التنقل معلقة، أصبحت الشرفات مواقع فريدة للعروض اليومية وللتعبئة المدنية”. بينما طلب مفوضا المعرض أوفول دورموسوغلو ويوانا فارسا من الفنانين إطلاق العنان لمخيلتهم عبر الشرفات التي اعتبراها “مخارج طوارئ للتنفس وتمضية الوقت في الشمس في ظل الحجر المنزلي”.

من اعماق قلبي اشكر كاتب المقال، بصراحة رحلة تاريخية مبدعة تناقلنا بها من حقبة الي حقبة ، أسكنتنا الشرفات والبيوت باحاسيسها من زمان الي زمان ومن طقس الي طقس ومن مزاج الي مزاج ، لم أمل من تصفح هذا المقال لوقت طويل، ع الرغم من انه فتح لي أفق كثيرا للبحث عن مصطلحات كثيرة

عظيم الشكر والامتنان