تواجه عشرات المدن الساحلية حول العالم تهديدًا مزدوجًا: غَور الأرض تحتها بفعل ثقل وزنها، وخطر الغرق بسبب ارتفاع مياه البحار. ولذا، تسعى مدن عديدة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهذين الخطرين، كبناء السدود والحواجز، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وإعادة ضخ الماء إلى باطن الأرض، وتحسين التخطيط الحضري. غير أن كل ذلك يبقى غير كافٍ، على الأقل حتى اليوم، ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة الإجراءات اللازمة وصعوبة التنفيذ، بل أيضًا بسبب مَيل الإنسان فطريًا إلى حلّ المشاكل الآنية والتفكير على المدى القصير، بدلًا من مواجهة الأخطار على المدى الطويل.

وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في نوفمبر 2014م، ارتفع عدد سكان الكرة الأرضية من حوالي 10 آلاف في بداية العصر الزراعي، إلى حوالي 8 مليارات الآن، إذ يعيش حوالي 50% منهم اليوم في مناطق حضرية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2050م، كما جاء في تقرير الأمم المتحدة عام 2019م. ولتوفير مستلزمات إسكان هؤلاء في المدن، توجب ويتوجب استيراد كل ما هو ضروري لذلك ونقله من مكان إلى آخر. فتشكلت شبكاتٌ عالمية من الموردين، تشحن المواد الغذائية والوقود والمياه والسيارات والخرسانة والصلب ومواد البناء الأخرى من مسافات بعيدة. وتسبب هذا التحضر الواسع في تركّز الكتل البشرية في مناطق جديدة من الكرة الأرضية.

وإضافة إلى تحرك هذه الكتل الضخمة وتركزها في أماكن صغيرة نسبيًا، أدّى تخزين المياه في سدود وخزانات، لسد الاحتياجات الضخمة المستجدة، إلى التأثير على معدلات الزلازل وتحرك الصفائح التكتونية، وحتى على شكل محور الأرض ودورانها وإن كان ذلك بشكل ضئيل حتى الآن.

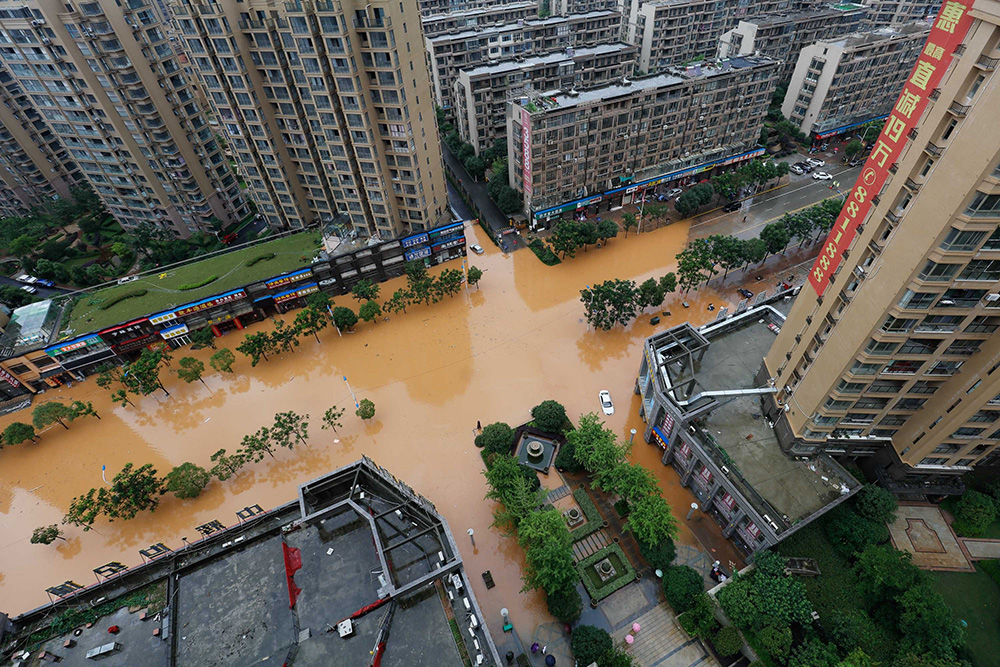

وحاليًا، هناك مدن ساحلية عديدة حول العالم، مثل جاكرتا ونيويورك والإسكندرية وشنغهاي، وما يقرب من 100 مدينة أخرى، تواجه خطر غَور الأرض تحتها بفعل ثقل وزنها. وإلى ذلك يُضاف خطر الغرق بمياه البحار بسبب ارتفاعها بفعل آثار التغيّر المناخي.

وزن المباني والبنية التحتية

الدراسات الأمريكية في هذا المجال كثيرة. فسكان مدينة نيويورك مثلًا، البالغ عددهم 8.8 مليون نسمة، احتاجوا إلى 1.1 مليون مبنى لإيوائهم، ويبلغ إجمالي وزن هذه المباني 764 مليون طن. يُضاف إلى ذلك معدل وزن البنية التحتية ووسائل النقل وغيرها. وقد أدى هذا الثقل الضخم إلى هبوط أرضي هائل بمعدل 27 ملم في السنة في مناطق معينة من المدينة.

وكان تأثير الثقل الضخم أكبر بفارق واضح في مدينة سان فرانسيسكو، إذ بلغ معدل الهبوط الأرضي 80 ملم في السنة. وجاء في مقالة عن تأثير الوزن في هذه المدينة، نشرتها “الجمعية الأمريكية لرصد الزلازل” في ديسمبر 2010م، أن الوزن الهائل أصبح كافيًا لثني الغلاف الصخري الذي تقبع فوقه المنطقة، ولحصول تغيّر ملموس في كتل الصدع التي يتكون منها سطح الأرض فيها. أما أكثر المناطق عرضة للخطر في الولايات المتحدة الأمريكية، على هذا الصعيد، فهو مطار سان فرانسيسكو الدولي. إذ قال عنه أستاذ الجيوفيزياء بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، رولاند برجمان: “هذه المناطق أكثر عرضة للغرق لأنها مبنية على مكب نفايات مضغوط… ستغطي المياه حوالي نصف مدارج المطار وممراته بحلول عام 2100م”.

طراوة الأرض المردومة

والواقع أن ما فاقم مشكلة أوزان المدن يكمن في الأنشطة المسيئة للطبيعة داخل هذه المدن أو في جوارها مباشرة، مثل ردم الأنهار والبحار، والإفراط في استخراج المياه الجوفية، وما بات يُعبّر عنه بالتغير المناخي الجوفي.

وبالتدقيق في العامل الأول، يُلاحظ أن ارتفاع أسعار الأراضي والمباني داخل المدن الكبيرة، بسبب الطلب المتزايد على السكن، يؤدي إلى تمدد العمران على أراضٍ ساحلية جديدة تشكلت من خلال ردم البحر ومكبّات النفايات القديمة. لكن هذه الأراضي المردومة لا تتمتع بالصلابة الكافية، كتلك التي تكونت طبيعيًا عبر ملايين السنين، ولذا فهي تتعرض لخطر الغَور أكثر من المناطق الأخرى. ومدينة نيويورك مثل واضح على ذلك.

فقد بنى المستوطنون الأوائل مستوطناتهم في جنوب جزيرة منهاتن. ومع التوسّع الحضري وازدياد عدد السكان، واجهت المدينة مشكلة التخلص من القمامة. بدايةً، كانت القمامة تُرمى شمال المدينة قريبًا من الأنهار؛ ولكن مع الزمن، أصبحت أكوام الفضلات بتربتها الجديدة والضعيفة امتدادًا عُمرانيًا لنيويورك.

وهناك مثال مشابه لذلك في قارة آسيا، حيث تعاني مدينة جاكرتا الإندونيسية من مشكلة هبوط للأرض معروفة منذ القرن الـثامن عشر. ففي ذلك الوقت، حوّل الهولنديون غابات إندونيسيا لأراضٍ زراعية؛ مما أضعف قوام التربة وتسبب في تعريتها وتجمُّع رواسبها في نهر “سيلوينج”. ومع الزمن، تكونت الدلتا التي بُنيت جاكرتا عليها بعد ذلك. ولكن في حالة جاكرتا، ليس وزن المدينة وضعف القشرة الصلبة وحدهما سبب الوتيرة السريعة التي تغرق بها المدينة.

استخراج المياه الجوفية

فوفقًا لتقرير “ناشيونال جيوجرافيك” المنشور في 29 يوليو 2022 م، فقدت جاكرتا الداعم الهيدروليكي للتربة ) المواد السائلة والصلبة والغازية (، بفعل الحفر الجوفي المفرط وغير المُقنّن بُغية توفير مياه الشرب لسكانها البالغ عددهم 11 مليونًا. فقد وصل عمق هذه الآبار الجوفية إلى 60 مترًا تحت الأرض، وهذا ما أدى إلى سحب معظم المياه التي يستند إليها النظام الهيدروليكي لجوف الأرض، فنتج عن ذلك هبوط أرضي هائل؛ حتى أن 40% من المدينة أصبح مغمورًا بالماء والإفراط في استخراج المياه الجوفية يهدد المدن الداخلية كما الساحلية، مثل طهران التي يهبط سطحها بمعدل 25 سم في السنة بحسب ما نشره موقع “إرث دوت كوم” ) earth.com ( في

أغسطس 2018 م. وكما هو الحال في جاكرتا، فإن أهم أسباب الهبوط هو الحفر الجوفي غير المُقنّن لتوفير مياه الشرب لسكانها البالغ عددهم 9 ملايين؛ مما شكل ضغطًا هائلًا على التربة، فانهارت بعض المباني وتصدعت أو مالت، وظهرت حفر عميقة. كما أدى بناء مترو الأنفاق إلى تفاقم المشكلة، إذ تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية للمدينة والمناطق المجاورة لها، ومن ضمنها مطار طهران الدولي، الذي يهبط بمعدل 5 سم في السنة. وعندما لا تُعوَّض هذه المياه المستخرجة بالمتساقطات المطرية، لخلو الأرض من المسامات الطبيعية بسبب تعبيد الطرقات والمسافات بين لأبنية، وتُرحَّل الترسبات التراكمية إلى مناطق أخرى بعيدة كل البعد عن أماكن استقرارها الطبيعية؛ تبدأ التربة بالتقلص والهبوط جراء الجاذبية الأرضية وتحرك الصفائح التكتونية.

التغير المناخي الجوفي

في دراسة نشرها موقع “سي إن إن” في يوليو 2023م، أطلق علماء أمريكيون لأول مرَّة تسمية “التغير المناخي الجوفي” على ظاهرة تشوُّه جوف الأرض تحت المدن بسبب ارتفاع الحرارة المنبعثة من المباني الثقيلة ووسائل النقل المختلفة، إذ يُعتقد أن هذه الظاهرة تسبّب تخلخلًا في البنية التحتية وتُسهم في غرق المدن.

تُشير هذه النظرية إلى أن ارتفاع درجة حرارة باطن الأرض تحت المدن يؤدي إلى تغيير شكلها، حيث تتمدد في أماكن وتنكمش وتتصدع في أماكن أخرى، فتَضعَف قدرتُها على تحمّل الثقل فوقها على المدى الطويل. وأظهرت الدراسة المذكورة آنفًا أن درجات الحرارة الجوفية في المدن هي أعلى بكثير مقارنة بالمناطق الريفية المفتوحة؛ وذلك بسبب تزاحم المباني، وانعدام المساحات المظللة، وانسداد مسامات التربة بتعبيد المسافات بين الأبنية، واستخدام الخرسانة والأسطح الزجاجية التي تمتص أشعة الشمس فترفع حرارة البيئة المحيطة. كما أن القطارات ومحطات المترو والأنفاق ومواقف السيارات الداخلية، تُسهم أيضًا في رفع درجة حرارة جوف الأرض تحت المدن.

ولاحتواء هذه المشكلة، اقترحت الدراسة أن يركز التخطيط الحضري المستقبلي على عزل الحرارة المنبعثة من هذه البنى التحتية باستخدام تقنيات “الجيوثيرمال” الحديثة المعروفة بـ”تبريد الجوف” في باطن الأرض، والاستفادة من هذه الحرارة الممتصة واستخدامها في داخل المباني.

محاولات إنقاذ

جاءت بعض المدن بحلول مبتكرة لوقف الغرق بسبب الهبوط الأرضي أو تأخيره. فشنغهاي، على سبيل المثال، تعمل حاليًا على تعزيز سدودها وبناء سد الطوارئ لمواجهة الفيضانات على طول مسطحاتها المائية، وضخ المياه مرة أخرى إلى آبارها الجوفية. وكذلك الحال مع لندن التي بَنت “سد ثايمز”. بينما اختارت دول أخرى البناء داخل المياه لمواجهة الخطر، كمشروع “ألمير” في هولندا، ومشروع “النخلة” في الإمارات العربية المتحدة.

من ناحية أخرى، عملت بعض المدن كل ما بوسعها للحيلولة دون غرقها، لكنها لم تفلح بسبب استمرار ارتفاع مستوى مياه البحر. مدينة البندقية الإيطالية مثالٌ على ذلك، فقد وجدت أن مشروعها “ذا موس” (The Mose) لم ينجح في حمايتها من الغرق؛ لأن بواباته الدفاعية المتحركة ذات الارتفاع البالغ 110 سم، والمصنوعة لترتفع أثناء المد، لم تكن كافية لصدّ الأمواج التي ارتفعت في فيضان 2019م إلى 187سم. وبدأت الحكومة تدرس حلولًا أخرى من ضمنها تعميق قنواتها المائية الداخلية التي يبلغ عددها 177 قناة، والاستعاضة عن قواربها التراثية ذات المجداف (الجوندولا) بقوارب كهربائية خفيفة؛ لأن ضررها أقل على القنوات المائية.

أما رئيس جزر المالديف، فقد قرّر شراء مبانٍ كاملة داخل الدول المجاورة في الهند وسيريلانكا، لتوطين شعبه بعد الغرق الحتمي لهذه الجزر، ويُجري حاليًا مناقشات لشراء أراضٍ في أستراليا لتكون موطنًا جديدًا للمالديفيين.

لماذا لا تعصمنا المعارف العلمية من الغرق؟

لطالما استخدم البشر معرفتهم ومهاراتهم للحفاظ على بقائهم، وبنوا إستراتيجيات مختلفة لتوقع التهديدات وتجنبها منذ القدم. وهذه السمات التطورية هي ما أتاحت لهم الاستمرار والتغلب على المخاطر. نحن نعلم تمامًا أن المناخ يتغير نتيجة النشاط البشري، ومعارفنا العلمية والهندسية المتراكمة منذ أكثر من قرنين في حقول عديدة، تؤهلنا لمعرفة مدى تحمل التربة وجيولوجية الأرض لأوزان ونشاطات معينة؛ ونعرف أيضًا ما يمكنه أن يؤدي بنا إلى الكوارث. فلماذا لم نتجنب هذه المخاطر الوجودية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة المحَيِّرة، يقول تحقيق أعدته هيئة الإذاعة البريطانية في مارس 2019م، إن السلوكيات نفسها التي ساعدتنا في الماضي على البقاء على قيد الحياة، تعمل اليوم ضدنا. فنحن نفتقر إلى الإرادة الجماعية لمعالجة آثار تغير المناخ أو ظاهرة غرق المدن بسبب الطريقة التي تطورت بها أدمغتنا على مدى مليوني سنة مضت. وفي هذا الصدد، يقول عالم النفس كونور سايل: “البشر سيئون جدًا في فهم الاتجاهات الإحصائية والتغيرات طويلة المدى. لقد تطورنا لتجنب التهديدات المباشرة… نحن نبالغ في تقدير أقل التهديدات احتمالًا التي يسهل علينا تذكرها مثل الإرهاب، ونقلل من شأن أكثر التهديدات تعقيدًا مثل تغير المناخ أو غرق المدن… وهذا التحيز (للحاضر) هو ما يعوق الآن قدرتنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات البعيدة والبطيئة والمعقدة”.

العمل على وقف غرق المدن يمثّل في جوهره مقايضة بين الفوائد قصيرة الأجل والفوائد طويلة الأجل. فالمفاهيم التي سادت بعد نشوء الأسواق الرأسمالية الحديثة قائمة على أساس التنافس. وهذا يفرض على المتبارين في الإنتاج والتسويق وضع إستراتيجيات بقائية تضع أولويات تتناقض مع الفوائد طويلة المدى. ويسري هذا المبدأ بشكل واضح على صعيد شركات البناء والمنشآت الأخرى؛ إذ إن الالتزام بقواعد ميكانيكا التربة والسوائل وديناميكيتها وغيرها من الاعتبارات العلمية والهندسية، مكلف جدًا لهذه الشركات. وبوجود سوق شديدة التنافسية لهذه الصناعة، يصعب على أي شركة تحمّل هذه الأعباء الإضافية. وبغياب تدخل قوي من الحكومات، تهيمن على السوق اعتبارات الربح السريع قصير المدى، أما خطر غرق المدن فيبقى متروكًا “للآخرين” ليعالجوه.

اترك تعليقاً