في عصرنا الرقمي، هناك اعتقاد سائد بأن رواج الأشياء يعود في جزء كبير منه إلى شبكات الترابط والتواصل الفعّالة على الإنترنت، ولكن ليس هذا هو السبب المباشر. فمنذ زمن طويل راجت سلع معينة دون غيرها وحققت نجاحاً كبيراً وانتشرت على مستوى العالم، وصارت جزءاً من حياتنا اليومية قبل اكتشاف الإنترنت، وقبل أن نبدأ بالسير ووجوهنا ملتصقة بهواتفنا الذكية.

ثمة مجموعة من العلوم تقف وراء الرواج المطلوب تحقيقه لسلعة معينة، علوم في مجالات النفس والاجتماع والصناعة والاقتصاد. ولكن لا وجود لتركيبة أو قاعدة واحدة للوصول إلى هذا الرواج، وإلا لكان الناس سينتجون سلعاً مشابهة لن تحقق أي منها الفرادة المطلوبة. كما أنه لو كانت هناك معادلة واحدة للنجاح، لاكتشفها أحدهم واحتفظ بها ليصبح “ثرياً أبعد من أحلام الجشع” كما قال الكاتب المسرحي إدوارد مور في القرن الثامن عشر.

مبدأ “المايا”

وعلى الرغم من ذلك، قد نجد أقرب ما يكون لقاعدة واحدة للنجاح في نظرية المايا التي تقول “الأكثر تقدماً وقبولاً” التي وضعها ريموند لوي، عميد التصميم الصناعي الأمريكي الحديث.

يُعد لوي واحداً من أنجح المصممين في العالم. وقد وضع أبرز التصاميم العملية المتميّزة مثل شكل القطارات الحديثة، وعلبة سجائر “لاكي سترايك” الشهيرة، وآلات بيع “كوكا-كولا”، وأول محطة فضاء للناسا، وبرادات “كولد سبوت”، التي عندما ظهرت في العام 1928 اعتبرت تطوراً كبيراً عن البرادات الباهظة الثمن وغير العملية التي وجدت قبلها. رأى لوي أن الناس يريدون الابتكار، في الوقت نفسه الذي يبحثون فيه عن الشعور بالألفة، أي إنهم يريدون التحدي والارتياح في الوقت نفسه. فهذا هو السلوك الذي فطروا عليه.

يشير مبدأ “المايا” إلى الكثير، وليس فقط في ما يتعلق بمكانه الزمني في تاريخ صنع السلع الرائجة في القرن العشرين. ولكن كيف يمكن لهذا المبدأ تفسير عديد من الظواهر التي نَعدُها شعبية، من الموسيقى الشعبية إلى “البوكيمون” والأفلام الرائجة وتطبيقات الكمبيوتر الناجحة؟ والواقع أنه منذ ظهوره، كان مبدأ المايا مفهوماً جذرياً ولكنه الآن أصبح معياراً لكل شيء تقريباً من السلع الاستهلاكية إلى كثير من السلع غير الملموسة.

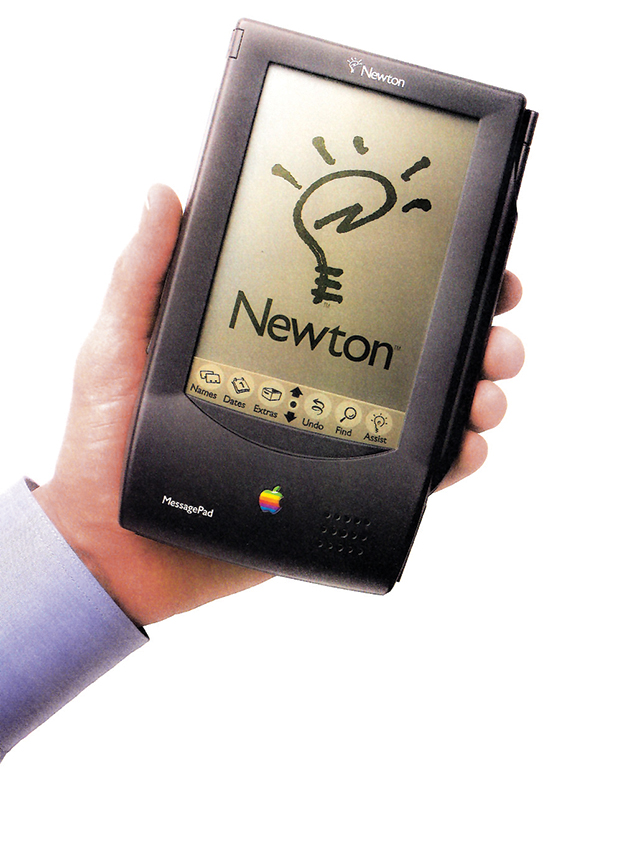

فعندما طرحت شركة “آبل” أول لوح رقمي لها، الذي كان يُعرف بـ “آبل نيوتن” في عام 1993، كانت أجهزة الكمبيوتر ذات الاستخدام الخاص شيئاً من الخيال العلمي. ولذلك لم يحقق هذا الجهاز أي نجاح يذكر، ولكنها لما عادت وطرحت “آبل iPad” في عام 2010 حقق هذا اللوح نجاحاً كبيراً بعدما كان الجمهور قد ألف استخدام الكمبيوتر الثابت لمختلف الأغراض الشخصية منها والعملية.

الرواج والمفاجأة المألوفة

يُقال إنه ليس هناك شيء جديد تحت الشمس، أو على الأقل جديد تماماً. لقد أكد مخرج فلم “حرب النجوم” جورج لوكاس أنه لم يقدِّم ما هو جديد كلياً في فلمه الذي حقَّق شهرة عالمية واسعة حين صدوره في سبعينيات القرن الماضي. ولكنه استعار بشكل كبير من سلسلة أفلام “فلاش غوردون” من ثلاثينيات القرن العشرين التي تتحدث عن مغامرات البطل “فلاش غوردون” في الفضاء. وربما هذا ما حقَّق “المفاجأة المألوفة” التي ينجذب إليها الناس في أغلب ما يعرض عليهم. وهذه “المفاجأة المألوفة” نفسها هي التي كانت وراء نجاح عديد من الأفلام والمسلسلات العربية التي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل مسلسل أم كلثوم والعندليب والملك فاروق وفلم عمرو بن العاص وفلم الناصر صلاح الدين.. إذ قدَّمت جميعها ما هو مألوف بالنسبة للمشاهدين، والمتمثّل في الشخصيات التي تناولتها مع عنصر جديد وهو الإطـار الدرامي التي قُدِّمت من خلاله.

الأسواق فوضوية والناس غامضون، وليس تحقيق النجاح بالأمر السهل. لذا لجذب اهتمام الزبائن والمستهلكيـن يجب البدء من الابتكار ومن ثم إدخال عليه ما هو مألوف وإنما بطريقة خفية

وهل تساءل أحدنا يوماً لماذا حصد الرسَّام المعروف كلود مونيه هذه الشهرة الكبيرة، في حين أن رساماً انطباعياً فرنسياً آخر يدعى غوستاف كايليبوت، لم يحقق أية شهرة تذكر على الرغم من جودة الأعمال التي قدَّمها؟

ربما لا أحد يعرف الجواب تحديداً، ولكن ديريك طومسون صاحب كتاب “صانعو السلع الرائجة” استغرب هذا الأمر وقدَّم تفسيره قائلاً: “من دون غوستاف كاليبوت، ذلك الرسَّام المغمور، كان كلود مونيه ليبقى على الهامش”.

في أواخر القرن التاسع عشر لم تكن المدرسة الانطباعية في الرسم معروفة على الإطلاق، وكذلك لم يكن الرسَّام العالمي مونيه، ولكن كايليبوت لم يكن رسَّاماً فقط، ولكنه كان أيضاً من هواة جمع القطع الفنية. وفي الوصية التي تركها بعد موته أوصى الحكومة الفرنسية بمجموعة أعماله والقطع التي جمعها لمونيه والرسَّام إدغار ديغا إلى الحكومة الفرنسية، شرط أن تعرض تلك اللوحات في متحف اللوكسمبورغ في باريس. وبالفعل تم عرض تلك الأعمال أمام المشاهدين والزوار المهتمين، فتركت جميعها انطباعاً ممتازاً. وهذا الانطباع الذي احتفى بالنوع الجدي من الرسم والذي سميّ انطباعياً في حينه، كان سبباً لانفتاح الناس على نوع جديد من الرسوم التي ما كانت معروفة قبل ذلك. وهذا ما قدّم المفتاح لما أصبح مألوفاً في عين المشاهد في ذلك الوقت.

تفوَّق التوزيع على المحتوى

وتماماً مثلما يتفوَّق المألوف على المبتكَر يتفوَّق التوزيع على المحتوى. فمن الخطأ الاعتقاد بأن الأشياء الجيدة ذات النوعية الجيدة هي التي يتلقّفها سوق المبيعات بشكل تلقائي. فنحن نعيش في عالم حيث المنصات الإعلامية الضخمة ووسائل التوزيع الذكية والسريعة هي التي تتحكم بأذواقنا واختياراتنا الفعلية، من مظهرنا إلى هندسة منازلنا، ومن الطعام الذي نتناوله إلى مختلف مقتنياتنا، كلها تخضع لقوة الإعلان.

في العام 1957 نشر كاتب مجلة “كوليرز” فانس باكارد تقريراً تحقيقياً حول جهود صناعة الإعلان الأمريكية لدفع المستهلكين إلى شراء السلع التي لا حاجة لهم بها ولا يريدونها حقاً. ومما جاء فيه: “هناك جهود واسعة النطاق تُبذل، وفي كثير من الأحيان مع نجاح مثير للإعجاب، لتوجيه عاداتنا وقراراتنا الشرائية، وعمليات التفكير لدينا، وقد نجحت بالفعل في التأثير علينا والتلاعب بنا، أكثر بكثير مما ندرك”.

لا بدّ من السعي في المنافسة على أهم سلعة في الثورة الصناعية الحديثة ألا وهي “اهتمام الناس”، التي لا يمكــن الحصـول عليهـا إلا من خــلال الترويـج الإعلاني الصحيح

واتخذت “وسائل الإقناع المستترة” تلك، كما سمَّاها باكارد، عدة أشكال. وكانت بعض وكالات الإعلان تعيّن “باحثين تحفيزيين” مدرّبين للتحقيق بعمق في الخبايا النفسية للعقل، ومن ثم بناء حملات إعلانية تستغل النوافذ النفسية للاستعداد الاستهلاكي البشري. وهكذا قررت شركة “جنرال فودز” في الخمسينيات من القرن العشرين تبديل صورتها لقالب “الجيلاتين” المتعدَّد الطبقات والألوان الموضوع على غلاف العلبة بعد أن ولّد إحساساً بالعجز لدى السيدات لصعوبة صنع ما يشبهه، واستبدلتها بصـورة قالــب “جيلاتين” من طابــق ولون واحد.

وكان بعض المسوقين الآخرين يتجاوزون علم النفس التحليلي ويعطون أوامر مباشرة مبهمة إلى العقل الباطن. وقد أفاد باكارد عن تجربة جرت في إحدى قاعات السينما في ولاية نيو جيرسي الأمريكية حيث تم بث أمر بشراء الطعام ظهر على الشاشة بسرعة تفــوق ومضة العين، مما أثار زيــادة كبيرة في شراء الطعــام في تلك الصالــة وفي تلك اللحظة بالذات.

العالم المثالي مثالاً

توهِمُنا كل هذه الوسائل أننا بحاجة إلى شيء حتى قبل أن نعتقد ذلك، من خلال تقديم صورة عن الحياة المثالية، والجسم المثالي، والمنزل المثالي، وكل ما هو لافت في عالم مثالي. فمن الممكن جداً متابعة حياتنا بطريقة طبيعية دون اقتناء أحدث نسخة من ذلك الهاتف الذكي مثلاً، ولكن المهووسين بهذا الهاتف لا يزالون يقفون في طوابير لساعات طويلة للحصول على نموذج جديد منه بمجرد طرحه في الأسواق. وهنا تستغل الإعلانات التجارية الجديدة الحاجة البشرية إلى التباهي والظهور، إذ تعرض المنتجات كونها إضافة شخصية إيجابية للصورة التي نبدو عليها في المجتمع. فقد أصبحت الهواتف الذكية رمزاً للمكانة، حيث إن عدم امتلاك أحدث طراز منها يعطي الشعور بالدونية المجتمعية. وهذا صحيح بالنسبة لمنتجات عديدة أخرى أيضاً. فالجميع يريد أحدث طراز من السيارات أو الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر. وقوة الإعلان هذه تجعلنا نوافق على إنفاق المال الذي حصلنا عليه بشق الأنفس على منتجات لا نحتاجها.

يبقى أن نقول إن الأسواق فوضوية والناس غامضة. وتحقيق النجاح ليس بالأمر السهل. أما الرسالة فهي البدء من الابتكار ومن ثم إدخال عليه ما هو مألوف وإنما بطريقة خفية. ومن الضروري أيضاً أن يترافق كل ذلك مع السعي في المنافسة على أهم سلعة في الثورة الصناعية الحديثة ألا وهي “اهتمام الناس” التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الترويج الإعلاني الصحيح.

اترك تعليقاً