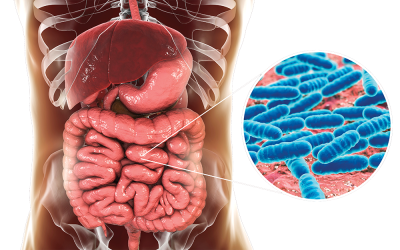

تستضيف أجسامنا تريليونات الكائنات الحية الدقيقة، التي يفوق عدد خلاياها خلايا الجسم نفسه. وتتكوَّن هذه من البكتيريا والفيروسات والأركيا والفطريات واليوكاريوت الدقيقة، وتُعرف مجتمعةً باسم “الميكروبيوتا”، في حين يُستخدم المصطلح “ميكروبيوم” لوصف الكائنات الحية الدقيقة، بالإضافة إلى عناصر المضيف المستمدة من مكوّنات البيئة التي تعيش فيها هذه الكائنات الحية الدقيقة.

ويكتسب الميكروبيوم أهمية متزايدة نظراً للدور الذي تقوم به مكوّناته، من الكائنات الحية الدقيقة، وتفاعلها مع بيئات الجسم المختلفة سلباً على الصحة من ناحية، وإيجاباً من ناحية ثانية كالاعتماد عليها في هضم الطعام، وإنتاج بعض الفيتامينات، وتنظيم جهاز المناعة، وحماية بعض أنواعها الحميدة لنا من بعضها الآخر المسبب للأمراض، وغير ذلك.

الميكروبيوم جهاز غير ذاتي، يعتبره جهاز المناعة جسماً غريباً، مما يطرح تساؤلاً حيوياً حول حقيقة العلاقة بين مختلف أنظمة الجسم الحيوية، وكذلك بينها وبين ما تستضيف من كائنات حية. وقد أصبحت هذه المعرفة ضروريةً لمستقبل الرعاية الصحية وعلاج الأمراض.

والحال، أنه لفترة طويلة مضت تخطت القرن، لم يكن هناك إجماع بين العلماء حول تعريف هذه العلاقة. ولما ساد الرأي أنها علاقة تكافلية، اختلفت الآراء حول ماهية التكافلية. ولكن الأبحاث البيولوجية الجديدة والتطور الكبير في التكنولوجيا المرتبطة بها، أدت إلى توسع المفاهيم حول هذه العلاقة وطبيعتها متخطية الجدال السابق.

إن الكائنات الحية الدقيقة في أجسامنا، التي تتكوَّن من البكتيريا والفيروسات والأركيا والفطريات واليوكاريوت الدقيقة، تًعرف مجتمعةً باسم “الميكروبيوتا”، أما “الميكروبيوم” فهو وصف لهذه الكائنات الحية الدقيقة مضافاً إليه تفاعلها مع عناصر البيئة التي تستضيفها.

الميكروبيوم يتجاوز حدود التكافل

يُطلق على العلاقة التي تحكم التفاعل طويل الأمد بين كائنين حيَّين مختلفين اسم التكافل. وعندما تكون هذه العلاقة التكافلية مفيدةً لكليهما، تعرف باسم التبادلية، وعندما تكون مفيدة لواحد منهما، بينما يكون المضيف غير متأثر، تُعرف بالمعايشة. أخيراً، يمكن أن تكون العلاقة مفيدةً لواحدٍ، ولكنها ضارةٌ للمضيف، فتسمى عند ذلك علاقةً طفيلية؛ وهذه الأخيرة تسيطر بطريقة غير دقيقة على تصورنا التقليدي لنوع العلاقة بين الكائنات الحية الدقيقة والجسم البشري الذي تستعمره.

لا يمكن أن يقتصر نوع التفاعل بين الكائنات الحية الدقيقة وأجسامنا على واحد من المصطلحات الموصوفة أعلاه، لأن عوامل عديدة أخرى تحكمه، بما في ذلك الموقع التشريحي، والوضع الفسيولوجي للعضو المستعمَر، وكذلك وفرة أي من الكائنات الحية الدقيقة بالنسبة للآخرين.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسبِّب بعض البكتيريا المعايشة، التي تستعمر الجلد، التسمم الغذائي إذا ما تم تناولها، وعدوى مميتة عندما تصل إلى الدم. بينما تمنع الميكروبيوتا، الموجودة في القناة الهضمية، الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض من التوسع؛ ولكن القضاء عليها عن طريق المضادات الحيوية يخل بالتوازن ويؤدي إلى التهابات خطيرة.

نمو وتطوّر الميكروبيوم البشري

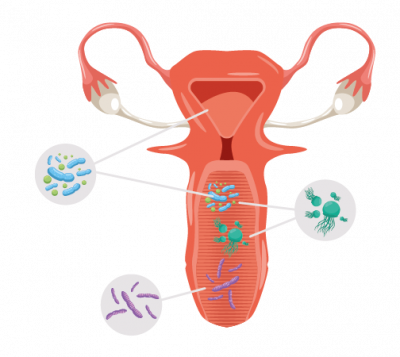

تظل الأجنّة معقَّمة طبيعياً حتى لحظة ولادتها من خلال قناة الولادة، حيث تتعرَّض للميكروبيوم المهبلي. هذا يمثل التأسيس المبكر لميكروبيومات هذه الأجنّة التي تستمر بالتطور خلال السنوات الأولى من الحياة متأثرة بالميكروبيوتا الموجودة في حليب الأم والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في البيئة، كما تتأثر كذلك بالتعرُّض للمضادات الحيوية.

في وقت لاحق من الحياة، تصبح الميكروبيوتا لدينا أكثر استقراراً. لكنها تبقى عرضةً للتغييرات التي تفرضها عوامل مثل النظام الغذائي والإجهاد والتعرُّض للعقاقير. وفي الواقع، يُعدُّ التعرُّض المبكر لاستعمار الميكروبيوتا أمراً ضرورياً للتطور السليم لنظام المناعة لدينا. وقد وُجد أن الأطفال المولودين من خلال الولادة القيصرية، التي لا تتعرَّض للميكروبيوم في قناة الولادة، أكثر عرضةً لأمراض الأيض، والأمراض المتعلقة بالمناعة مثل السكري والسُّمْنة والحساسية والربو.

تاريخ دارسة الميكروبيوتا

تعود دراسة الميكروبيوم البشري إلى عمل أنتوني فان ليفينهوك 1632-1723، الذي دفعه شغفه بالعدسات إلى اكتشاف الميكروبات باستخدام ميكروسكوبات من تصميمه. وعلى الرغم من ذلك، بقيت معرفتنا بمكوناتها محدودة لفترة طويلة بعد ذلك، بسبب حقيقة أن معظم هذه الكائنات الدقيقة لا تنمو في ظروف نمو المختبر المتاحة فيما مضى.

ولكن مع التقدُّم التكنولوجي الكبير، الذي أحدث ثورة في قدرتنا على تسلسل المواد الوراثية على نطاق واسع، اكتسبنا نظرة ثاقبة على تنوُّع الكائنات الحية المجهرية البشرية، وكذلك الوظائف والمسارات الموجودة في الكائنات الحية الدقيقة. وهذه المعرفة الحديثة هي ثمرة المبادرات الرئيسة، مثل مشروع الميكروبيوم البشري الذي أنشأه المعهد الوطني للصحة عام 2008م في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يهدف إلى تقديم تحليل شامل للميكروبيوم البشري ودوره في الصحة والأمراض.

أسفرت المبادرة الآنفة الذكر عن عديد من المنشورات في المجلات العلمية المرموقة مثل “نايتشر” وغيرها، التي سلَّطت الضوء على تنوُّع مجتمعات الميكروبات بين المواقع التشريحية المختلفة وبين الأفراد. وكشف هذا التحليل أن الميكروبيوتا الموجودة في الفم والبراز هي الأكثر تنوعاً مقارنة بتلك الموجودة في مواقع تشريحية أخرى. ومع ذلك، عندما تتم المقارنة بين الأفراد، أظهرت الميكروبيوتا الجلدية أعلى درجةً من التنوُّع.

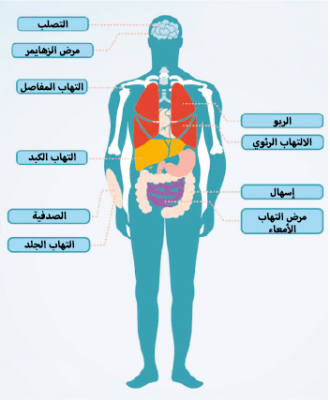

وتتأكد أكثر فأكثر أهمية فهم تنوُّع الميكروبيوتا من خلال ارتباط بعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع 2 والتهاب المفاصل الصدفي والسُّمْنة وأمراض الأمعاء الالتهابية، مع انخفاض تنوُّع الميكروبات في الأمعاء. وعكس ذلك، يرتبط التهاب المهبل الجرثومي بزيادة التنوُّع الميكروبي المهبلي.

تعود دراسة الميكروبيوم البشري إلى عمل أنتوني فان ليفينهوك 1632-1723، الذي دفعه شغفه بالعدسات إلى اكتشاف الميكروبات باستخدام ميكروسكوبات من تصميمه الخاص.

الميكروبيوتا، لاعب رئيس في التمثيل الغذائي ونظام المناعة

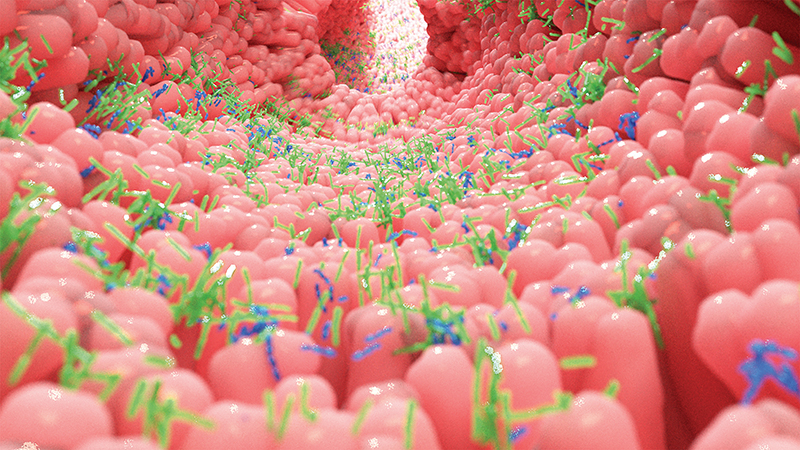

تشمل الأعضاء التي تستضيف المجتمعات الميكروبية الرئيسة، القناة الهضمية والفم والجلد والأعضاء التناسلية للذكور والإناث والممرات الهوائية والمشيمة، بالإضافة إلى حليب الأم. هذه الميكروبات هي حجر الزاوية للوظيفة الفسيولوجية الطبيعية لأجسامنا. فمن المنظور الغذائي، تفكك الميكروبيوتا في القناة الهضمية العناصر الغذائية المعقَّدة مثل النشا والألياف الغذائية التي لا تُهضم في الجهاز الهضمي العلوي، مما ينتج الغازات والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تعد مصدراً غنياً للطاقة للمضيف. كما ثبت أنها تلعب دوراً في استقلاب الدهون والبروتينات، وكذلك تخليق بعض الفيتامينات مثل فيتامينات ك و ب.

ومن المثير للاهتمام، أن هناك أدلة تجريبيةً على أن الميكروبات تلعب دوراً مهماً في تطوير الجهاز المناعي الذي يخدم لاحقاً دور احتوائه. وكما ذكرنا سابقاً، يبدأ الميكروبيوم البشري بالتشكل أثناء الولادة، ويستمر في النمو بمعدل سريعٍ خلال السنوات الأولى من الحياة. ويُعتقد أن الجمع بين الخلايا والجزيئات في حليب الأم، بالإضافة إلى عدم نضج الجهاز المناعي خلال الحياة المبكرة، يضمن تكيف أجسامنا مع الميكروبيوتا المستعمِرة حديثاً. وعند البالغين، يتم الحفاظ على العلاقة التماثلية بين الكائنات الحية التي تربطها علاقة المعايشة والجهاز المناعي عن طريق تقليل التفاعل مع نسيج الخلايا الطلائية (نوع من الخلايا تتحد لتغطي أحد أعضاء الجسم) من خلال الأجسام المضادة والمخاط وكذلك العوامل المضادة للميكروبات.

مقابل ذلك، تساعد الميكروبيوتا على تطوير الأعضاء اللمفاوية والإسهام في تعزيز حاجز الأمعاء من خلال تعزيز الأوعية الدموية ونضج الخلايا الطلائية التي تشكِّل لبناتها. وإضافة إلى ذلك، تلعب الميكروبيوتا دوراً مهماً في احتواء الاستجابات الالتهابية من خلال تعزيز نمو مجموعة من الخلايا اللمفاوية المتخصصة، وأجزاء الجهاز المناعي التكيفي الذي تتمثل وظيفته في التحكم وتثبيط الاستجابة المناعية، أو من خلال معايرة وظيفة الجهاز المناعي الفطري، وتحويله من التهابي إلى انتظامي. هذا أمر بالغ الأهمية في الأجهزة التي تتعامل مع التحديات الهائلة التي تفرضها المستضدات (مولدات الضد) الأجنبية من المواد الغذائية ومسببات الأمراض، كما في حالة الأجهزة الرئيسة المستعمَرة من قبل الميكروبيوتا.

في هذا السياق، تم إثبات دورٍ وقائيٍ للميكروبيوتا ضد مرض السكري في النماذج الحيوانية التجريبية. وعلى العكس من ذلك، في حالة الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدِّد والتهاب المفاصل الروماتويدي، تُعدُّ الميكروبيوتا دافعة للمرض في آلية غير مفهومة تماماً، لربما كانت من خلال تفاعل بين مستضدات وأجسام مضادة.

الميكروبيوتا والسرطان

ليس بعيداً عن دوره في صقل الجهاز المناعي، تمَّت ملاحظة دور الميكروبيوتا في تحفيز عملية توليد الأورام السرطانية. قد يكون هذا إما ثانوياً من الالتهابات المزمنة، أو من القدرة المباشرة لبعض الميكروبات على تحفيز إجهاد السمية الجينية (genotoxic stress)، الذي يغيِّر الإشارات داخل الخلايا في الخلايا المضيفة عن طريق المستقلبات (المنتجات الوسيطة لعملية الأيض) التي تنتجها. ومن الأمثلة على ذلك هي سرطانات المعدة التي يمكن أن تسببها العدوى المزمنة بمرض الهيليكوباكتر بيلوري، وسرطانات الجهاز الهضمي المرتبطة بالالتهاب الذي تحركه الكائنات الحية المعايشة، وكذلك سرطانات الجهاز الصفراوي (الذي يتكوَّن من الكبد والمرارة وقناة المرارة).

في موازاة ذلك، هناك أدلةٌ ناشئةٌ في النماذج الحيوانية على أن ميكروبيوتا الأمعاء الصحية يمكن أن تكون وقائية ضد بعض أنواع السرطان، كما هو الحال في الدم من خلال الحفاظ على سلامة حاجز الأمعاء. فعند الإصابة، يؤدي التسرب الجرثومي إلى التهاب مزمن يمكن أن يعزِّز تكوين الأورام السرطانية في خلايا الدم التي تحتوي على طفرات جينية محدَّدة.

الميكروبيوتا ومسببات الأمراض

بالإضافة إلى تنظيم الاستجابة المناعية، تدافع الميكروبيوتا عن غزو مسببات الأمراض عن طريق التنافس على البيئة الدقيقة والعناصر المغذية، أو من خلال تغيير حدّة جرثوميتها عن طريق المستقلبات التي تنتجها من معالجة الكربوهيدرات المعقَّدة. وإضافة إلى ذلك، يمكن للميكروبيوتا أن توجِد ظروفاً معادية لمسببات الأمراض من خلال معالجة مستويات الحموضة، كما هو الحال في الميكروبيوم المهبلي أو من خلال إنتاج جزيئات مضادة للميكروبات.

وهكذا، عندما تنزعج الميكروبيوتا من خلال تناول الفرد للمضادات الحيوية، يمكن للنتيجة أن تكون خطيرة وتؤدي إلى الإسهال المميت. ومن المثير للاهتمام، أن إحدى الطرق الفعالة لمعالجتها هي من خلال عمليات زرع البراز من الأفراد الأصحاء لاستعادة الميكروبيوتا في القناة الهضمية.

تشمل الأعضاء التي تستضيف المجتمعات الميكروبية الرئيسة، القناة الهضمية والفم والجلد والأعضاء التناسلية للذكور والإناث والممرات الهوائية والمشيمة، بالإضافة إلى حليب الأم.

ميكروبيوتا تحت الطلب

في حين تقتصر عمليات زرع البراز على الممارسة السريرية، فإن الطريقة الأكثر شيوعاً وسهولة لتعديل الميكروبيوتا هي من خلال اتباع نظام غذائي يمكن أن يؤدِّي إلى تغييرات كبيرة في ميكروبيوم الأمعاء خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. في حين أن القضاء على الدهون الحيوانية يمكن أن يؤدِّي إلى انخفاض في سلالات بكتيرية محدّدة، كما يمكن أن تؤدِّي النظم الغذائية الغنية بالألياف إلى زيادة في أنواع أخرى.

أخيراً، أصبح إدخال البروبيوتيك إلى النظام الغذائي، التي هي مزيج من البكتيريا الحية التي تمنح فوائد صحية عند تناولها بكميات مناسبة، ممارسة شائعة. فمن الناحية النظرية، الفكرة ليست حديثة، ويمكن تتبعها حتى أوائل القرن العشرين عندما اكتشف عالم الأحياء الروسي إيليا ميتشنيكوف الحائز جائزة نوبل، أن تناول الميكروبات يمكن أن يحمل فوائد صحية. وحالياً، تبلغ قيمة هذه الصناعة مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن ترتفع. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من البروبيوتيك تندرج تحت فئة المكملات الغذائية ولا تخضع للتنظيم. ونتيجة لذلك، إن تكوين هذه العناصر المتوفرة تجارياً، وتأثيرها على ميكروبيوتا الأمعاء لم تتم دراسته بشكلٍ كافٍ حتى الآن.

لقد شهد العقد الماضي ثورة في فهمنا للمجتمعات الميكروبية التي تستعمر أجسامنا. ومع ذلك، فهذه هي قمة جبل الجليد، خاصةً عند تقييمها في سياق التفاعلات المعقَّدة بين هذه الميكروبات من جانب والبيئات الدقيقة التي تستعمرها على الجانب الآخر. إن الارتفاع الحاد في معدل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والحساسية، وكذلك العودة القوية لعلاجات السرطان القائمة على تقوية الجهاز المناعي، يستلزم الانتقال من علم التوصيف والتصنيف، إلى نهجٍ أكثر تكاملاً يهدف إلى فهم التفاعلات الجزيئية بشكل أفضل بين الميكروبات المعايشة وبيئاتها الدقيقة ومراعاة التنوع الوراثي للمضيفين.

اترك تعليقاً