للصورة مكانتها الخاصة في تاريخ الفلسفة. فمنذ أفلاطون وحتى وقتنا الراهن كانت الصورة حاضرة بقوة في المتون الفلسفية، وقد نوقشت في سياقات عديدة، فهي حاضرة في كل نقاش يدور حول نظرية المعرفة. وهي حاضرة أيضاً في التصورات الإنطولوجية للعالم، وبصورة مضمرة في العلوم الطبيعية، خاصة الرياضيات البحتة التي يمكن النظر إلى نسقها على أنه صورة رمزية لأشياء العالم. كما أنها بطبيعة الحال حاضرة في كافة الفنون؛ من الصورة في الرسم وحتى الصورة الشعرية في الأدب.

وإذا كان مفهوم الصورة له مثل تلك المكانة داخل المجالات المعرفية المختلفة والسجالات والمواقف الفلسفية تجاه العالم، فإن فن السينما سيعطي هذا المفهوم دفعاً يجعله يحتل مكان الصدارة بالمشهد الثقافي في القرن العشرين.

حققت السينما تقدُّماً ثورياً في مجال الصورة المتحركة. وقد ضاعف هذا التقدُّم من جماهيرية السينما لدرجة جعلت الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين (1940-1892م) يصفها بأنها “الفن الوحيد الممكن في المستقبل”.

وعلى الرغم من أن الفلسفة اهتمت بمعظم الفنون في سياق النظريات الجمالية التي قدَّمها الفلاسفة، إلا أن علاقة الفلسفة بالسينما لم تكن خصبة أو مثمرة كما هو الحال في علاقتها بباقي الفنون. ربما لأن السينما ما زالت فناً وليداً ظهر في أواخر القرن التاسع عشر. وربما لأنها فن شعبي جماهيري لا يخاطب النخبة، وبالتالى يفقد صفة مهمة من صفات الفنون التي تقاربها الفلسفة بما أنها هي الأخرى نخبوية. وربما أخيراً لأنها تنتج الأوهام والخيالات والنسخ المشوهة، أي إنها أداة تضليل لا تنتج موضوعات من بين الموضوعات الواقعية، بل أشباه موضوعات. هذا فضلاً عن وجود من يشكك في الأصل في جدوى هذه المقاربة، وقد نقل عن الناقد السينمائي روجر إبرت قوله “لا علاقة للتأمل النظري للأفلام بالفلم السينمائي نفسه”، وكان تعليقاً موجهاً لما يراه توجهاً في الدوائر التنظيرية للفلم المعاصر نحو تطبيق لغة “ساحرة وسرية” يصعب تتبعها، وتبدو بلا صلة مع تجربة المشاهدة السينمائية. كل هذا قد أدى إلى غياب، أو على الأقل تعطيل، التأمل النظري الفلسفي للسينما.

ومع ذلك فقد شهدت الساحة الثقافية والفلسفية منذ نهايات القرن العشرين، بعدما وضع الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز كتابه عن السينما الذي جاء في جزأين نشرا في العامين 1983 و1985م، تنامياً ملحوظاً في الدراسات التي تحاول الاستفادة من التقاطع القائم بين كلا المجالين مع الحفاظ على خصوصية كل مجال واستقلاله عن الآخر.

تحاول هذه المقالة التركيز فقط على جانب واحد من ممكنات العلاقة بين الفلسفة والسينما والكشف عنه، وهو ذلك المتعلق بإمكانية الاستفادة من السينما من الناحية التعليمية والتربوية.

الفلم يفكر بذاته ولا يحتاج الفلسفة ولا الفلاسفة لحمله على التفكير. ولهذا لربما كان المدخل السليم لتأسيس علاقة متكافئة بين الفلسفة والسينما هو محاولة الإجابة عن سؤال كيف يفكر الفلم؟

هل السينما أداة تعليمية؟

لا شك أن أي فن من الفنون يمكن الاستفادة منه على المستوى البيداغوجي (التعليمي والتربوي) بطرق مختلفة. وربما تكون السينما، بما تمتلكه من إمكانات تقنية وسردية، هي أكثر الفنون التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن مشكلة كثير من الدراسات التي تتخذ من الفلسفة نهجاً لدراسة السينما تتمثل في تبنيها مقاربة تبدو مغرية من ناحية الشكل، لكنها لا تؤسس لعلاقة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتطوير هذه المنطقة البينية المهمة من الدراسات الإنسانية. وتتمثل تلك المقاربة في محاولة تطبيق بعض المفاهيم الفلسفية على الأفلام، أو قراءة عمل سينمائي من خلال أحد الفلاسفة (كانط- بيرغمان، نيتشه- نولان، فوكو- هيتشكوك، إلخ). غير أن هذا النهج في التعامل مع العمل السينمائي يختزله في جانب واحد فقط هو الحوار أو الحبكة (فكرة الفلم). وهذا الجانب ليس هو الأهم داخل العمل، لأن للفلم لغته البصرية الخاصة التي لا يمكن اختزالها في مجرد فكرة. بمعنى أن فكرة الفلم قد تكون تقليدية أو سبق تقديمها لكنها تظهر داخل الفلم بلغة فنية جديدة ومدهشة، وهذه اللغة هي لغة الصورة التي هي امتياز السينما.

وبهذا المعنى يقول دانييل فرامبتون في كتابه الفلموسوفيا “لقد تحوَّل الفلاسفة من سقراط إلى اللعب بجهاز الفيديو، وكل ما يريده حقاً العديدون منهم ليس إلا تخفيف محاضرة بعرض بضعة مشاهد من فلم أو فلمين كلاسيكيين. إن هؤلاء الفلاسفة ببساطة مهتمون بالطريقة التي تحتوي بها بعض الأفلام على قصص وشخصيات يمكن أن تساعدهم في تصوير أفكار فلسفية معروفة جيداً. لكن السينما أكثر من مجرد أن تكون كتيباً في متناول الفلاسفة يضم مشكلات فلسفية…وإذا كانت نقطة البداية عند هؤلاء الفلاسفة هي ماذا تستطيع السينما أن تفعله للفلسفة؟ فكم سيلزمهم من الوقت حتى يكتشفوا أن السينما تقدِّم الفلسفة؟”. فبدلاً من محاولة البحث عن فيلسوف ما داخل العمل السينمائي، ربما كان الأجدر التساؤل عن الكيفية التي يفكر بها الفلم في العالم. وهنا، قد يوصلنا الفلم إلى الفلسفة أو إلى حقل معرفي آخر ليحدث هذا التلاقي المثمر.

فالفلم يفكر بذاته ولا يحتاج الفلسفة ولا الفلاسفة لحمله على التفكير. ولهذا لربما كان المدخل السليم لتأسيس علاقة متكافئة بين الفلسفة والسينما هو محاولة الإجابة عن سؤال كيف يفكر الفلم؟ وكيف يؤثر؟ كيف يفكر فِلْم هيتشكوك “النافذة الخلفيـة” في النظرة والمراقبة؟ كيف يفكر فِلْم “المصفوفــة” في علاقة الواقع بالوهم والصورة المزيفة؟ كيف يفكر فِلْم “نادي القتال” في الذات والاضطراب النفسي؟ كيف تفكر سينما شاهين في الأنا وعلاقتها بالآخر؟ كيف تؤثر أفلام روبرت بريسون في إدراكنا للأماكن ونقاط التواصل بين الأفراد عن طريق الجسم؟ كيف يؤثر تصور كريستوفر نولان للزمن في إدراكنا له؟ كيف تؤثر أفلام بيرغمان في تصورنا لعلاقتنا مع الآخرين؟.

ما نريد أن نؤكد عليه هنا أن العلاقة بين الفلسفة والسينما أو حتى الاستفادة من الأخيرة في تأكيد بعض المفاهيم والأفكار التي تقترحها الأولى، لا يعني التبعية، بل يعني في المقام الأول وجود علاقة مثمرة بين كلا المجالين بحيث يدعم أحدهما الآخر. وبناءً على هذا التوجه يمكننا اقتراح بعض المستويات التي يمكن على أساسها الاستفادة من السينما في تدريس الفلسفة.

مستويات مقترحة لممكنات العلاقة بين الفلسفة والسينما

1- مستوى أرضية العلاقة المتوازنة

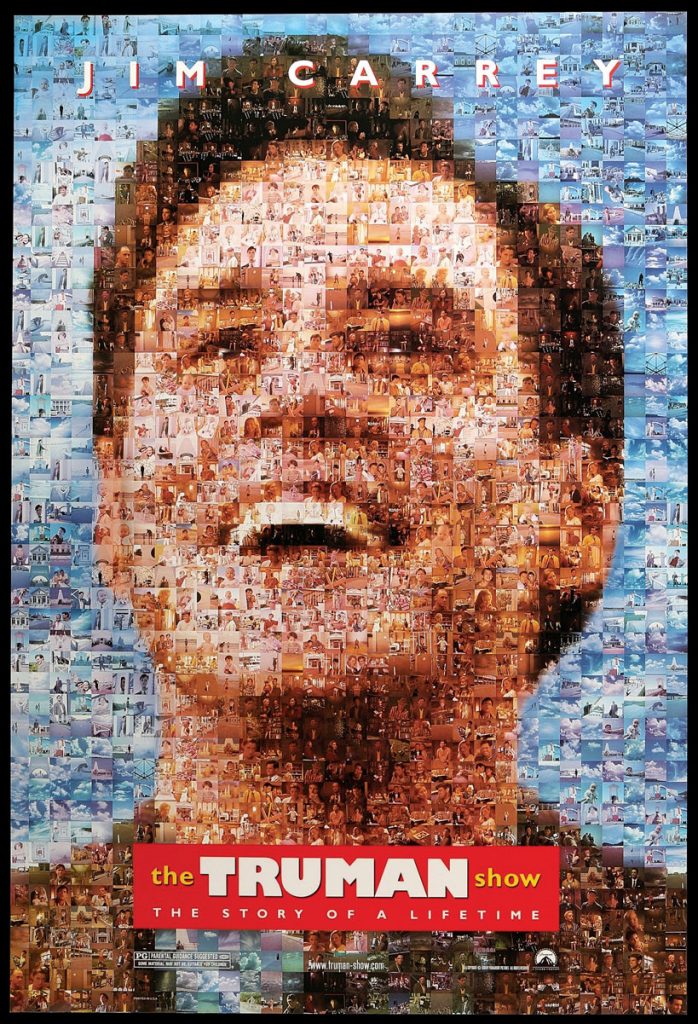

إذا كانت الفلسفة، وفقاً لما ذهب إليه دولوز، ابتكاراً للمفاهيم. وإذا كان المفهوم هو عملية تكثيف للأفكار، فإن الفلم يقدِّم المفهوم مجسداً ومرئياً على الشاشة عبر الصورة. الفلسفة فكرة مجردة والسينما فكرة مصورة، وكمّ الأفكار التي قدَّمها الفلاسفة ولها نظيرها على الشاشة يصعب حصره، لدرجة دفعت البعض إلى عقد مقارنات عديدة ومتنوّعة بين الفلاسفة والمخرجين. في هذا المستوى قد يجسِّد الفلم السينمائي إحدى الفلسفات؛ الفكر الوجودي في رواية “الغريب” لألبير كامو، التي جسَّدها فيسكونتي في عام 1967م في فِلْم يحمل العنوان نفسه. وقد تقدِّم السينما قضايا ناقشها الفلاسفة؛ مثل نقد المجتمع الاستهلاكي في”نادي القتال” (1999)، ونقد الأيديولوجيا في “هم يعيشون” (1988)، و نقد وسائل الإعلام وما تمارسه على العقول في “عرض ترومان” (1988)، ونقد المجتمعات الشمولية في” حالة التوازن” (2002). أو قد يقدِّم المخرج من خلال فلمه طرحاً يتشابه من حيث الأساس النظري مع طرح أحد الفلاسفة؛ مثل مفهوم المحاكاة في فِلْم “سيمـون” (2002)، ومفهوم الواقع الفائق عند بودريار، أو الوجود المتوهم في فِلْم “سماء الفانيلا” (2001)، والشك الديكارتي في وجود العالم الخارجي، الزمن الدائري في فِلْم “التذكار” (2000) وعلاقة الأنا بالآخر في سينما شاهين.

والواقع أن هذا المستوى هو الأرضية التي تقترحها هذه الدراسة لتأسيس العلاقة المتوزانة بين السينما والفلسفة من دون إسقاط أحدهما على الآخر، كما تفعل العديد من الدراسات. ويقترح هذا المستـوى أن هناك أفقاً مشتركاً للمفاهيم والأفكار، تتشــارك فيه الفلسفة والسينما، ومن ثم يحاول الكشف عن هذا الأفق من دون أن يقرأ أحدهمــا بوصفــه انعكاساً للآخر وما يترتب على ذلك من فقدان لخصوصية كلا المجالين.

لنأخذ مثالاً على هذا المستوى من الفلم المصري الخائنة (إخراج كمال الشيخ 1965م). في هذا العمل نجد البطل وصديقه (قام بالدورين محمود مرسي وعمر الحريري) يمثلان شخصيتين متناقضتين؛ فالبطل هو ذلك الشخص المتفائل الذي يرى في العالم إمكانية للتقدُّم عن طريق الكد والعمل، في حين ينظر صديقه إلى العالم بعيون الفلسفة العبثية خاصة تلك التي جسدها صمويل بيكيت في مسرحيته “نهاية اللعبة” التي صدرت سنة 1957م. وفي الواقع، يمكن قراءة وجهتي النظر هاتين بوصفهما معبرتين عن وجهتي نظر فلسفيتين تجاه العالم، الأولى هي وجهة النظر الحداثية المتفائلة التي صاحبت مشروع الحداثة الغربي المسلح بالعلم والعقلانية، والثانية هي وجهة النظر المتشائمة التي جاءت فلسفة العبث تتويجاً لها نتيجة الأزمات الكبرى التي تعرض لها العالم، خاصة مع الحربين العالميتين.

كما يمكننا أن نأخذ مثالاً آخر على هذا المستوى من أعمال المخرج المصري يوسف شاهين، الذي كانت تشغله إشكالية الهوية على نحو كبير؛ هوية الذات في علاقتها بالآخر. هذه الرغبة المُلِحَّة في البحث عن الهوية هي السبب في أن شخصيات شاهين دائماً ما تكون مدفوعة للسفر واجتياز المكان من أجل إتمام عملية البحث. لذا فشخصية المهاجر حاضرة باستمرار في أعماله، يقول شاهين “في ابن النيل ذهب الشاب الجنوبي منجذباً بأضواء العاصمة ونداء المدن الكبيرة، وهناك تورط في جريمة وهمية وتعرض لمكيدة خطرة، وكان يمكن مع ذلك أن يبقى، ولكن المكان الأول ظل جاذباً هو الآخر، فرجع الشاب مع الفيضان إلى ابنه وامرأته.. كذلك في ثلاثية السيرة الذاتية، رغبة الهجرة متأججة وجذب المكان الأول قائم، الهجرة رغبة في تجديد المكان وتغيير الإقامة وتبديل العالم”. من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم لماذا يختار شاهين أماكن يمكن وصفها أنها أماكن على الحافة، الإسكندرية على حافة البحر، ومحطة “باب الحديد” هي مكان تجمع وافتراق معاً، مكان وصول وسفر، مكان لسطوة الاشتياق الغامضة وتبدده أيضاً.

2- مستوى التوثيق

مستوى آخر من مستويات العلاقة الممكنة بين الفلسفة والسينما يتمثل في أن الفلم قد يأتي توثيقاً لحياة فيلسوف أو مفكر أو فنان ما. فأحياناً يمكن الاستفادة من الفلم في تجسيد السيرة الذاتية لأحد الفلاسفة أو المفكرين أو الفنانين. والفلم في هذه الحالة لا يكون مفيداً من ناحية استعراض السيرة الذاتية فقط، وإنما أيضاً في عرض بعض الأفكار لدى الشخصية وكيفية تكونها وعلاقتها بالواقع المحيط بها. كثير من الأفلام وثقت لتاريخ عديد من الفلاسفة والفنانين، ونذكر منها فان جوخ في”فان جوخ” (1991)، نيتشه في “حينما بكى نيتشه” (2007)، أرسطو وعلاقته بالأسكندر الأكبر في فِلْم “الأسكندر” (2004)، أبن رشد في “المصير” (1997)، ماركس في فِلْم “كارل ماركس الشاب” (2017).

وأذا أخذنا فِلْم المصير ليوسف شاهين مثالاً على هذا المستوى، سنجد العمل مخصصاً بأكمله لاستعراض أزمة ابن رشد (أو أزمة الفكر الفلسفي الحر) في المرحلة التاريخية التي عاصرها.. فيصور شاهين في الفلم كيف يتلاعب بعض المتملقين بالخليفة المنصور، وكيف يتآمرون على حكمة ابن رشد بتمجيدهم المنافق للحاكم، حتى يغضب على صديقه الفيلسوف الصادق لمناوأته قراراته الخاطئة المبنية على الغرور والتعنت. وربما عاب بعض الباحثين الأكاديميين على الفلم افتقاره لبعض الدقة التاريخية، غير أن شاهين لم يكن يبتغي الدقة التاريخية بقدر ما كان يلتمس مناقشة القضايا التي تعرض لها؛ الحرية ومواجهة التطرف.

3- مستوى تجسيد التطور الإنساني

يتشابه المستوى الثالث مع المستوى الثاني لكنه يوسع الدائرة أكثر، بحيث يمكن للفلم أن يجسِّد مرحلة تاريخية من مراحل التطور الإنساني، التي تشكِّل الأرضية التي نشأت عليها الأفكار أو يجسد الطبيعة الجغرافية والظروف التاريخية لمجتمع ما. وهذا المستوى له أهميته كخلفية معرفية يمكن الاستفادة منها أثناء دراسة تاريخ الفلسفة والأفكار، فالفكر مرتبط بصورة وثيقة بالتاريخ والجغرافيا، مع التأكيد على أن معالجة التاريخ تتم داخل الفلم وفقاً لرؤية المخرج وحسب المعالجة الدرامية للأحداث. فنجد على سبيل المثال مادة تاريخية مهمة في فِلْم “الألم والنشوة” (1965) الذي يستعرض جزءاً من السيرة الذاتية للفنان الإيطالي مايكل انجلو وارتباطها بالظروف التاريخية التي عاصرها، وكذلك الحال مع أفلام أخرى مثل” ميلاد أمة” (1915)، و” الإمبراطور الأخير” (1987).

ومرَّة أخرى، يمكننا الاستشهاد بأعمال يوسف شاهين التاريخية كأمثلة على هذا المستوى؛ ونعني أفلامه التي استهدف من خلالها الغوص في الماضي التاريخي استحضاراً للهوية الذاتية (الناصر صلاح الدين، الوداع يا بونابرت، جميلة بوحريد). ففي الواقع، لم تكن تلك العودة إلى التاريخ تهدف إلى ترسيخ النموذج واستحضاره، بقدر ما كانت تنشد إعادة النظر في مفردات الهوية ضمن سياق تاريخي جذاب أو مثير بالنسبة للمشاهد. فإعادة تشكيل الهوية مرتبطة بإعادة قراءة التاريخ، والحاضر في النهاية محايث للماضي، كما الماضى محايــث للحاضر “إن الذاكرة اتصال بين العالم والأنا، داخل عالم مجزأ، وداخل أنا منهكة، لا ينفكـان يتبادلان فيما بينهما”.

لكن أي مستوى من هذه المستويات يعبر أكثر عن طبيعة العلاقة بين الفلسفة والسينما؟ لا بد أن نؤكد بداية أن علاقة الفلسفة بالسينما لن تغدو منتجة إلا إذا تحقق لها نوع من التوازن، بحيث تبتعد عن فكرة التوظيف أو النظر إلى الفلم على أنه أداة من أدوات الفلسفة أو مجالاً تتجلى فيه الأفكار الفلسفية. لهذا إذا كان هناك إمكانية للاستفادة الفلسفية من الفلم السينمائي (كما يكشف المستويان الأول والثاني)، فإن هذه الاستفادة لا ينبغي أن تعمم لتغدو المدخل الوحيد لدراسة العلاقة بين كلا المجالين. من هنا يغدو المستوى الأول هو الأقدر على رسم معالم تلك العلاقة، وفي الوقت نفسه سيفضي في النهاية إلى بلورة هذا المجال البحثي الذي ما زال في طور النشأة ومحاطاً بهالة من الالتباس والغموض حول طبيعة العلاقة المفترضة بين الفلسفة والسينما.

موضوع رائع