يصعب العثور في أي لغة على كلمة تثير من الحب والحنين ما تثيره كلمة “أم”. ونتيجة لذلك، فإن من الصعب العثور في أي لغة على كلمة تتغلف بطبقات من الكليشيهات وأسوار من الحواجز العاطفية والمعرفية مثل الأم. إذ لا ينافس حضور الأم في وجدان الإنسان وثقافاته المختلفة سوى الصعوبة في الاقتراب منها على نحو عقلاني.

تماماً كالحب أو الشعر أو الجمال تتجلل الأم بأيقونية حابسة للكلام ومانعة للتفكير. تتكلل بالذكريات وتتباعد بالفقد، كالعمر الذي فات والأخطاء التي تثقلنا بالحسرة.

في هذا الملف، يتصدى الدكتور سعد البازعي لهذا الموضوع الشاسع بالقدر الذي يتسع له المجال، مركّزاً بشكل خاص على الأبعاد الإنسانية للأمومة وعدد محدود من أبرز تجلياتها في الآداب والفنون.

الأم حاضرة وبقوة في الثقافات الإنسانية على اختلافها، في نصوصها الدينية كما في نصوصها الدنيوية، الفلسفي منها والعلمي والأدبي وغيره. وليس بوسع ملف كهذا سوى الإلمام بالقليل من ذلك الكم الهادر المتعدِّد والمترامي الأطراف. وطبيعي أن يكون للثقافة العربية الإسلامية الحضور الأبرز في إلمام كهذا، وأن يكون القرآن الكريم في طليعة تلك الثقافة. فالقرآن حافل بالأمهات وبدلالات الأمومة – مثلما هو بدلالات الأبوة والأخوة وغيرها من القيم الأسرية الكبرى. لكن نصاً قرآنياً واحداً يلفت النظر إليه فيما يتعلق بالأم: إنه الآية المتعلقة بأم موسى عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (القصص، 10).

اختلف مفسرو الآية في دلالات الفراغ، وإن أجمع أكثرهم على أن المقصود هنا هو شدَّة حزن أم موسى على فراق ابنها حين وضعته في اليم. والدلالة الأخرى التي ذكرها بعض المفسرين هي أن فؤاد أم موسى صار فارغاً من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليها بألا تقلق من وضعه في اليم؛ لأنَّ الله كفيل به، فكأنه فرغ من الإيمان في لحظة ضعف. ومن دون شك، يتضمَّن هذا المعنى الأخير إشارة إلى حُب الأم لابنها، ولكنه يتضمَّن أيضاً لوماً لها في مقابل الدلالة الأخرى التي تميل بالدلالة تجاه الحُب الأمومي الصرف. وفي الدلالة الثانية نجد الأم الحنون من دون شك، ولكن أيضاً الأم التي قد يدفعها حُبها إلى الخطأ، أي إننا أمام الأم التي تحب وتخطئ على النحو الذي يذكرنا بالأم التي تحب من دون أن تخطئ، الأم الملاك.

في التفسير الثاني للآية الكريمة أنسنة قوية للأم، كشف للكائن المحب ولكن المهيأ للخطأ، أي الصورة الأقل شيوعاً للأمومة في الثقافة (أو ربما الثقافات) العربية الإسلامية وربما في غيرها من الثقافات.

إلى جانب ذلك نجد في التراث الإسلامي معاني لافتة أخرى تتضمَّن تحوّل الأمومة إلى خط دفاع ضد المخاطر، أي حرص الأنثى على إظهار أمومتها أو الاحتماء بها، لأنها تعلم أن الأمومة قيمة سامية وحامية في الوقت نفسه، قيمة تسمو بالمرأة، بل بالإنسان عامة، وتحمي من الخطر. ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من أن امرأة وقعت في السبي بعد إحدى الغزوات الإسلامية التي قادها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأسرعت إلى رضيع على الأرض فحملته وأرضعته لتبث من حولها دلالات الرحمة في فعل جذب انتباه الرسول – صلى الله عليه وسلم – فالتفت إليها وقارنها برحمة الله قائلاً لمن حوله: “أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟، قلنا: لا والله، فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها”، متفق عليه.

إلى جانب هذه النصوص المقدَّسة بدلالاتها المكتنزة نجد عديداً من الأعمال والنصوص الإنسانية/الدنيوية الفنية والأدبية التي تضج أيضاً بالأمومة وبحضور الأم ومن زوايا تتسق حيناً مع المألوف من الدلالات وتخرج عنها حيناً آخر. وهذا المألوف والخروج عنه هو ما ستقف هذه الملاحظات عنده مركزة النظر بشكل خاص في ما يخرج عنه لكونه متوارياً في الغالب في الخطابات الثقافية السائدة.

سنجد في الشعر بعض القصائد التي سعت إلى كسر أيقونية الأم، مثلما سنجد أعمالاً سردية سعت إلى ذلك بأن صوَّرت الأم من زوايا مدهشة الاختلاف والعمق. ولكن أكثر من تلك هي الأعمال الفنية والمقالات والمقولات التي وقعت في أحبولة الأيقونة، فكرَّرت ما لم تتوقف اللغات عن تكراره: حب الأم، حنان الأم، الأم مدرسة، أجمل الكائنات، ست الحبايب، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تصدق على الأم في مجمل حالاتها، ولكنها تقصر عن وصفها في حالات أخرى، لأنها أوصاف تخفف من إنسانيتها أو بشريتها بوصفها كائناً يصيب ويخطئ.

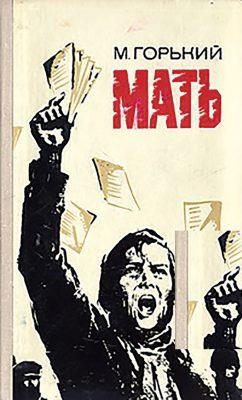

فكيف يمكن إذاً مقاربة الأيقوني في شخصية الأم؟ كيف يمكن مقاربة المتعيّن في المجرد، الواقعي في المتخيل، الأم في تحققها الفردي، بوصفها حاضرة في عدد هائل من النساء اللاتي ولدن وربين، النساء المختلفات في فرديتهن وفي ممارستهن لأمومتهن، في حين أن الصورة المثالية تظل طاغية، الصورة الأفلاطونية للكائن المتعالي؟ ذلك تحدٍّ لا يقل صعوبة عن تلك التي واجهها طابور من الكُتَّاب يمتد عبر الزمن وينتظم علماء وفلاسفة وكتَّاب وفنانين، ينتظم روائيين مثل مكسيم غوركي في روايته الشهيرة “الأم”، حول الأم المناضلة، ونجيب محفوظ في ثلاثيته حيث تبرز أمينة الأم المصرية التقليدية ببساطتها وطيبتها وطاعتها العمياء لزوجها، وشعراء مثل محمود درويش في صورته الحميمة والآسرة لخبز الأم بما يحمله الخبز من رائحة الوطن المحتل، ولكن أيضاً في تصويره لأم العدو.

كيف يمكن مقاربة الأيقوني في شخصية الأم؟ كيف يمكن مقاربة المُتَعيِّن في المجرد، الواقعي في المتخيل، الأم في تحققها الفردي، بوصفها حاضرة في عدد هائل من النساء اللاتي ولدن وربين، النساء المختلفات في فرديتهن وفي ممارستهن لأمومتهن، في حين أن الصورة المثالية تظل طاغية.

السبيل الوحيد، فيما يبدو، هو محاولة الاقتراب من تلك التعدُّدية نفسها، قراءة الأم في حضورها المتفاوت لا صعوداً، كالمعتاد، ولكن هبوطاً أيضاً، لكي نلمس الإنساني في المثالي، اللحم والدم في المجرد، فنسمح بذلك للتمثال بأن يتنفس ولعروق الحياة الأرضية أن تتمدَّد في السماوي. وقد لا يكون ناتج ذلك مرضياً للكثيرين الذين لم ولن يقبلوا للأم سوى أن تكون ملاكاً، كائناً فوق بشري، “نبعاً” للحب، و”ينبوعاً” للعطاء، عصية على البشري فينا ومتأبية على الخاطئ في تكويننا، متعالية حيث يهبط الآخرون، وإلهية حيث يتأنسنون.

الأمهات – كثير منهن وربما معظمهن – هن بتلك الصفات العلوية فعلاً. حين تتلبس الأنثى لباس الأم فإنها تكون مهيأة لتعطي بلا حساب، تسهر وتنتظر وتبكي وتفرح بلا ثمن.

لكن من الأمهات أيضاً من لسن كذلك، تماماً مثلما أن الأطفال ليسوا دائماً “أطفالاً” ولا الآباء “آباءً” ولا العشاق “عشاقاً”، ليسوا – بتعبير آخر – كما ينبغي أو نتمنى أو نتصور أن يكونوا. وتماماً أيضاً مثلما أننا نحن الذين ننتمي إلى بعض أولئك لسنا دائماً كما نتمنى أن نكون.

سيقتضي تأمل ذلك التوقف عند محطات عدَّة منها ما ذكرنا ومنها ما لم نذكر، محطات عربية وغير عربية، وسنبدأ بغير العربية لتكون المحطة الأخيرة عربية السمات.

أمهات في الثقافات الغربية

أمومة تشكيلية: وسلر ودالي

ارتبط اسم الرسام الأمريكي وسلر بالأم على نحو يثير لبساً من شأنه أن يربك الصورة التقليدية/الكليشيه. فللرسام لوحة شهيرة في الثقافة الأمريكية ارتسمت من خلالها الأم بصورة قدسية كرستها طوابع بريد وتماثيل في الساحات العامة في عدة ولايات. والطريف في الأمر أن وجود الأم في اللوحة وهي تنظر إلى جهة مغايرة لجهة الرسام والمشاهد وفي وضع بورتريه بلباسها الأمومي الرصين، أن ذلك الوجود كان مصادفة فحسب. فقد كان الرسام ينتظر امرأة (موديل) لا ليرسم تلك المرأة وإنما ليرسم علاقة اللونين الرمادي والأسود، كما ذكر هو في سيرة له، لكن الموديل تأخرت فجلست الأم محلها.

كانت هذه اللوحة دراسة في علاقة الألوان ببعضها في المقام الأول، أي إن وجود الشخص، أي شخص، فيها وجود عرضي. غير أن الثقافة الشعبية لم تنظر إلى أي من ذلك، فكرَّست اللوحة، امتلكتها وحولتها إلى صورة أيقونية ترفع من شأن الأم. الطريف طبعاً أن الرسام استغرب من تكريس صورة أمه – وليس الأم بصفة عامة – قائلاً إن أمه لا تعني الآخرين. ولا شك أن استغرابه ورأيه حملا دلالات كثيرة على التلقي الثقافي الشعبي لرمز إنساني جميل من دون شك بغض النظر عما أراده الفنان.

على نقيض ذلك الحضور العرضي للأم في الفن التشكيلي، جاء حضورها في لوحة لسلفادور دالي على طريقته السوريالية التي حوَّلت الأم إلى كيان يملأ الأفق ويضج بالحنين والحب. ويبدو أن الاسم الفرنسي للأم (ma mere) كان عنواناً آخر لذلك الارتباط العميق بين دالي وأمه. وكأن الرسام الشهير لم يكفه أن يرفع من قدر أمه، فوضع من يبدو أنه أبوه في اللوحة وهو يسير على نحو بائس (تقول سيرة دالي إنه كره والده الذي ما إن توفيت زوجته – والدة دالي – حتى تزوج بأختها). كأن دالي كان يوثق عقدة أوديب في نظريات فرويد التي اتكأت عليها السريالية منذ البدء.

أمومة أدبية

بارت، زيبالد، بنيامين

مناداة دالي لأمه بالفرنسية حملت انتماءه إلى السوريالية التي كانت تنتشر في فرنسا في مطلع القرن الماضي وتهيمن على المنتج الثقافي التشكيلي والأدبي. والإشارة إلى فرنسا تقترح أن تكون المحطة التالية عند كتاب أمومي بامتياز، كتاب يوثق علاقة فرنسي كبير بأمه. إنه الناقد والكاتب رولان بارت.

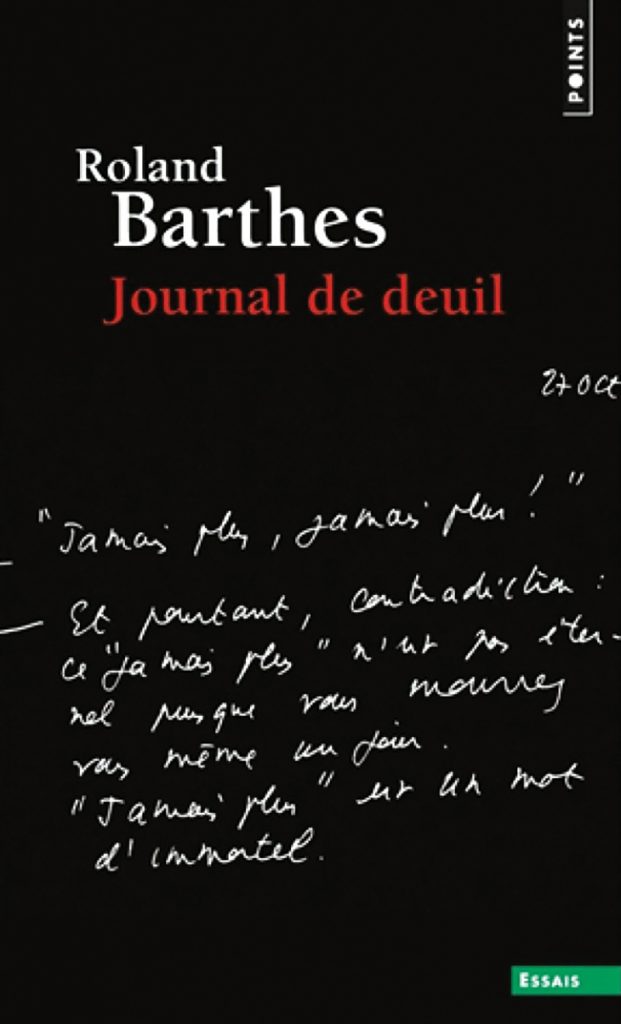

دوّن بارت يوميات أو مذكرات حول علاقته بأمه على شكل قصاصات جُمعت وأُصدرت في كتاب بعد وفاته عام 1980 بحوالي عقدين. فقد صدرت “يوميات الندب” (Journal de Deuil) عام 2009 بالفرنسية وتلتها ترجمة إلى الإنجليزية (Mourning Diary) عام 2010. وكان بارت قد نشر قبل وفاته بعامين كتاب “كاميرا شفافة” (كاميرا لوسيندا) تمحور أيضاً حول أمه من خلال التأمل في إحدى صورها والانطلاق من ذلك التأمل إلى تأملات أخرى حول الصورة واللغة والعلاقات الإنسانية التي تحتل فيها العلاقة بالأم بؤرة الرؤية. ولا شك في أن ارتباط بارت بأمه التي عاش معظم حياته معها في بيت واحد ارتباط فريد من نوعه في تاريخ الأدب، فريد في عمقه وحميميته وما تبلور عنه من تأمل وإبداع تميز به ذلك الكاتب الفريد من نوعه أيضاً.

وثَمَّة وجه مختلف للعلاقة بالأم يتماثل في رواية للألماني و. ج. زيبالد عنوانها “أوسترلتز” (2001) تتداخل فيها الوقائع التاريخية بالمتخيلة لتروى حكاية طفل ألماني يهودي كان من ضمن عدد كبير من الأطفال الذين أُرسلوا من تشيكوسلوفاكيا في بداية الحرب العالمية الثانية إلى بريطانيا إنقاذاً لهم من المحرقة النازية. يعود ذلك الطفل إلى حيث ولد وقد غدا رجلاً ليكتشف الظروف التي اكتنفت إرسال والديه له وهو لما يبلغ الخامسة من عمره.

على نقيض ذلك الحضور العرضي للأم في الفن التشكيلي جاء حضورها في لوحة لسلفادور دالي على طريقته السوريالية التي حوَّلت الأم إلى كيان يملأ الأفق ويضج بالحنين والحُب

كان ذانك الوالدان قد قدِم أحدهما (الأب) من روسيا ليعيش – من دون زواج – مع أم أوسترلتز الممثلة التشيكية التي أنجبت ابنها، واكتشفت سريعاً أن الحياة الجميلة التي كانت تحياها في براغ لم تعد تطاق في ظل القيود التي فرضها النازيون بعد احتلالهم لها، وأن تضاؤل فرص الحياة الكريمة أمامها يجعل من الضروري أن تبحث لابنها عن فرصة للعيش بعيداً عنها – على أمل أن تلحق به فيما بعد. ولكن بهجتها بمساعدة بعض أصدقائها في وضع اسم ابنها ضمن قائمة الأطفال المرحّلين إلى بريطانيا لم تلبث أن تحوَّلت إلى “ألم وقلق حين تخيلتْ كيف سأشعر”، يقول ابنها الراوي، “وأنا طفل لم يكد يبلغ الخامسة تعود حياة تحوطها الحماية، في رحلة القطار الطويلة، وبعد ذلك بين الغرباء في بلد أجنبي”. تلك المعاناة تأتي من أم تعاني من التفرقة العنصرية في واحدة من أشد صورها بشاعة لترسم صورة حادة للأمومة والطفولة معاً وهما يواجهان قسوة الحياة.

دوّن بارت يوميات أو مذكرات حول علاقته بأمه على شكل قصاصات جُمعت وأُصدرت في كتاب بعد وفاته عام 1980 بحوالي عقدين

وبعيداً نسبياً عن تلك الذكريات الأليمة تأتي ذكريات الناقد والمفكر الألماني فالتر بنيامين في رسمه صورة العلاقة التي ربطته بأمه في طفولته ضمن كتابه “طفولة برلين: حوالي 1900” (1932-1935؛ مترجمة 2006)، والتاريخ الذي تعود إليه تلك الذكريات يوضح السبب. فقد كان مطلع القرن العشرين فترة ازدهرت فيها حياة الأقليات اليهودية في أوروبا، ألمانيا خاصة، وإن لم تصفُ تماماً. ويتذكر بنيامين أمه في برلين في صور تفيض حميمية وحناناً: “كانت تلك الساعات التي توارت خفية ومن دون أن تعلم هي في سفطات الغطاء الذي رتبته لي – تلك الساعات التي، حتى في الأماسي التي كان عليها أن تخرج فيها، أراحتني بلمساتها، في هيئة الشريط الأسود للشال الذي كانت قد غطت به رأسها. أحببت هذا القرب والرائحة العطرية التي أضفاها عليَّ”.

حين تتلبس الأنثى لباس الأم فإنها تكون مهيأة لتعطي بلا حساب، تسهر وتنتظر وتبكي وتفرح بلا ثمن.

يمضي بنيامين، الذي عدَّه البعض أهم مثقفي أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين، في سرد ارتباطه الوثيق بأمه سواء في حنانها أو في سطوتها التربوية، في علاقة لا تختلف كثيراً عن علاقة كثير من الأبناء بأمهاتهم، لكنها في حالة أسرة يهودية في بيئة يزداد فيها التوتر العنصري تظل محاطة بإحساس الكاتب، حسب تعبير أحد مراجعي الكتاب، “بالمأساة المقبلة وما كان قد ضاع، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي”. وهو إحساس نجد ما يشبهه لدى الكُتَّاب الفلسطينيين حين يستدعون صورة الأم من زاوية إن اختلفت في الموقع الثقافي والتاريخي فإنها توازيها في الحميمية والمأسوية.

الأم المناضلة عند غوركي

قبل الذهاب إلى الأم في صورها الفلسطينية، تتبادر إلى الذهن صورة شهيرة من صور النضال الأمومي تتمثل في رواية الكاتب الروسي مكسيم غوركي “الأم” (1906) التي تعبِّر بشكل ضخم، وإن اعترته آثار الالتزام الإيديولوجي، عن الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الأم في إنقاذ شعب من بؤس الاضطهاد والفقر. فالأم الروسية التي تنضمّ إلى ابنها ورفاقه في كفاحهم ضد سُلطة أصحاب المصانع ومن ورائهم النظام الامبراطوري الروسي، هي أم مغايرة لكثير مما نجده في آداب العالم. فهي ليست بطلة الرواية فحسب، وإنما تمثل إعادة صياغة لدور الأم بنقل ذلك الدور من محدودية المنزل إلى فضاء النشاط السياسي العام، النشاط الذي لم يلبث أن لعب دوراً في الثورة الروسية البلشفية. لقد أراد غوركي أن يبرز من خلال الأم دور القوى الشعبية البسيطة في الكفاح السياسي ضد الطغيان، وهو دور تكرَّر في الأدب، لكن غالباً من خلال شخصيات غير شخصية الأم.

“عندئذٍ قالت لي كيف أنها أحبتني في تلك اللحظة التي ولدت فيها. قالت كان الأمر كما لو أنها كانت تعرفني، على الرغم من أنها كانت المرة الأولى التي تراني فيها. قالت إنني بدوت حكيمة وذكية حين أتيت، كما لو كنت قد جئت إلى الأرض من قبل وأن لدي ما أعلمها إياه – بدا الأمر جنونياً … إن حُب الأم حقيقة تحدث هكذا، مهما فعلت لن تغير فيها شيئاً، كالمطر”.

من رواية “الحب الكبير الصغير”للبريطانية كاتي ريغان

الأمومة في أبعادها العربية

أبعاد مصرية: شوقي، حافظ، العقاد

حين نعود إلى الموروث الثقافي العربي، الأدبي بصفة خاصة، ستطالعنا الأم بصور يقترب بعضها مما نرى في الثقافات الغربية وأخرى تبتعد عنها. ستطالعنا صور تتموضع في التاريخ حيناً وتتخطاه حيناً آخر استجابة للمشاعر الإنسانية وطبيعة الظروف الاجتماعية والمراحل التاريخية. ففي الفترة التي كان فيها بنيامين يسجل ذكرياته في برلين مع أمه كانت المجتمعات العربية تنهض لتواجه قيماً جديدة على واقعها المثقل بالماضي. كانت مكانة الأم والأسرة بشكل عام في الصدارة بطبيعية الحال، لكنها كانت تتأثر بمتغيرات الاتصال بالآخر الغربي. وسنجد في النماذج التالية ما يؤكد الجانبين.

سنجد شاعراً كأحمد شوقي وكاتباً كعباس محمود العقاد يواجهان قيماً تقلِّل من الإنسان ومنه الأم في صور للعبودية تمتد في الماضي إلى ما قبل الإسلام. كما سنجد شاعراً مثل حافظ إبراهيم يدافع عن المرأة في صورة الأم وحقها في التعليم، ولكنه يتوسط في المطالبة ليقف دون اندفاع الحداثيين التحرريين الثائرين على التقاليد. ولكننا سنصل إلى فترات أقرب إلينا نجد فيها الأم بصورة أحدث لدى شاعرة مثل فوزية أبو خالد.

حين نُفي أحمد شوقي إلى الأندلس مع أسرة الخديوي في عام 1915، اشتد حنينه إلى مصر وبلاد العرب والمسلمين عامة، لكن حنينه إلى أسرته وجدته بشكل خاص كان على أشده. وحين توفيت جدته، مثّل ذلك صدمة كبيرة دفعته إلى رثائها بقصيدة تجاوزت التعبير عن حبه لها إلى الإشارة إلى وضعها الاجتماعي. كانت جدته واسمها “تمزار” المتحدرة من أصول غير عربية قد أتت إلى مصر في حالة رق انتهت بالعتق. ولم يتردَّد شوقي في الإشارة إلى ذلك، بل إن إشارته تضمنت تباهياً بها:

تبناك الملوك وكنت منهم

بمنزلة البنين أو البنات

يظلون المناقب منك شتى

ويؤوون التقى والصالحات

وما ملكوك في (سوق) ولكن

لدى ظل القنا والمرهفات

عننت لهم (بمورة) بنت عشر

وسيف الموت في هام الكماة

فكنت لهم وللرحمن صيداً

وواسطة لعقد المسلماترسالة شيخ الإسلام إلى والدته يعتذر فيها عن بُعده

“بسم الله الرحمن الرحيم

من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة:

أقرَّ الله عينيها بنعمه، وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائه وخدمه.

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد، عبده ورسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً -.

كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها، ونسأله مزيداً من فضله، ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد.

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد (مصر) إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا – والله – مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور؛ فإنكم – ولله الحمد – ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداً، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة؛

فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية.

ومع هذا؛ فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون الله سبحانه وتعالى؛ فلا يظن الظانُّ أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار، نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة؛ فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:

(من سعادة ابن آدم: استخارته الله، ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم: ترك استخارته الله، وسخطه بما يقسم الله له)، والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيراً، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً”.

فليس مما يقلِّل من قيمة الجدة/الأم هنا أنها كانت من الرقيق لأن ظروف استعبادها كانت مشرِّفة، لأنها لم تبع في سوق نخاسة وإنما كانت سبية في الحرب. وإشارته إلى أنها كانت من الملوك بمنزلة البنين أو البنات تتضمَّن أنها احتلت مكانة رفيعة لديهم. لكن شوقي يتبع تلك الإشارة بإشارة تبدو أهم بالنسبة له، هي أن جدته دخلت في الإسلام بعد أن كانت مسيحية، كما يشير البيت الأخير أعلاه، وكما يؤكد البيت التالي:

تبعت محمداً من بعد عيسى

لخيرك في سنيك الأولياتفكأن سبيها كان خيراً لها لأنه أدى إلى إسلامها.

ويروي عباس محمود العقاد في كتابه السيري “أنا” وضعاً يشبه إلى حد ما ما يشير إليه شوقي، وإن بدا في البداية ضائقاً بذلك الوضع. فهو يخبرنا عن معاناته من نظرة البعض إلى أمه التي شاع أنها “سودانية”، ومع أن العقاد يقول إنه سيفخر بأمه لو كانت سودانية فعلاً وهي ليست كذلك، فإن تلك الإشاعة تفضح موقفاً عنصرياً غائراً في تاريخ الثقافة العربية مثلما هو في تاريخ ثقافات أخرى.

يتحدث العقاد عن رحلة قام بها مع مجموعة من المسؤولين المصريين إلى صعيد مصر عام 1930، وتساءل أثناءها أحدهم عن خال العقاد طالباً رؤيته وحين جاء الخال فوجئوا أنه “أبيض الوجه، أميل إلى الشقرة” فكانت ردة الفعل هي قول أحدهم ضاحكاً: “عجباً .. لقد كنت أقرأ في الكشكول الصحف الشتامة عن “بخيتة السودانية” أم عباس العقاد، وكنت أحسبهم يجدّون فيما يكتبون، فخطر لي أن أنتظر رجلاً أسود أو قريباً من السواد حين جلسنا ننتظر خالك”. ثم سأل العقاد عن السبب في عدم تكذيبه الخبر فكان رد الكاتب المصري: إنني لم أكذب أخباراً أكذب من هذه، فما بالي أكذب نسبتي إلى أم سودانية؟ ليس في الأمر ما يوجب البراءة منه والاهتمام بتكذيبه… فكم أنجبت السودانيات من رجال يفخرون بالأمهات”.

تلك الأمهات – من سودانيات وغيرهن – ممن يفخر بهن أبناؤهن هن فيما يبدو من قصد حافظ إبراهيم في بيته الشهير حين تحدث عن الأم – المدرسة في قصيدته الشهيرة، لكن القصيدة وإن قالت ذلك فإنها، وعلى الرغم مما يقوله البيت الشهير فيها، تتردَّد في موقفها تجاه المرأة عامة حين ترفض بعض النتائج المحتملة للحداثة الاجتماعية التي كانت تطرق أبواب المجتمع المصري آنذاك. فالقصيدة جاءت لتتدخل في الجدل الدائر حول الحداثة أوائل القرن الماضي، وتحديداً فيما يتعلَّق بتعليم المرأة ومسألة الحجاب التي ارتبطت بأناس أشهرهم قاسم أمين. فإن قالت القصيدة “الأم مدرسة” وأنها “أستاذ الأساتذة الأُلى / شغلت مآثرهم مدى الآفاق”، فإنها تعود لتقول:

أنا لا أقول دعوا النساء سوافراً

بين الرجال يجلن في الأسواق

يدرجن، حيث أرَدن لا من وازع

يحذرن رِقبته ولا من واقي

يفعلن أفعال الرجال لواهياً

عن واجبات نواعس الأحداقاجتزاء البيت الشهير من سياقه اجتزاء إيديولوجي حجاجي قُصد منه توظيف البيت لدعم تعليم المرأة بغية تحريرها من ربقة القيود الكثيرة آنذاك، وهوية الأمومة هوية واقية هنا ضد هجوم المتشدِّدين، لكن حافظ لم يكن في صف الداعين إلى التعليم أو التحرير فقط وإنما كان يدعو إلى ذلك من دون أن يتوقف عنده. فهو في الوقت نفسه يحاول إرضاء الطرف الآخر في الجدل المحتدم بينهما. لكن اختياره للأنثى في صورة الأم لافت أيضاً، فتعليم الأم أو الاعتناء بها يختلف عن تعليم المرأة والاعتناء بها، لأن الأم هي الصورة الأنثوية التي يصعب خدشها، صورة الأنثى في تعاليها على الأنوثة نفسها ربما، الرمز الأيقوني المتأبي على الجدل والخلاف.

بنات وأمهات من السعودية

أبو خالد وأميمة الخميس

إن صورة الأم كرمز إيقوني يصعب خدشه وتملأ السير والقصائد وتعد سمة من سمات الخطاب الذي يملأ فضاءاتها، تتعكر كثيراً في النصوص الروائية غير المحكومة برؤية إيديولوجية، كما هي رواية غوركي مثلاً. ومن تلك النصوص رواية لأميمة الخميس عنوانها “البحريات” (2006) ترسم صوراً متعدِّدة ومتباينة لنساء قدمن من بلاد الشام وما جاورها إلى منطقة نجد ليصرن زوجات في بيوت تقليدية تتعدَّد فيها الزيجات ويتضاءل دور المرأة في الحياة العامة. وتحرص الكاتبة على إبراز الصراعات الأسرية الناشئة بشكل حتمي عن التنافس بين الضرائر من ناحية وبين الأم وزوجات أبنائها من ناحية أخرى. وحين تتركز الصورة على الأم الكبيرة “أم صالح” نبدأ في تبين ملامح أم بعيدة عن الصورة الأيقونية المبجلة للأمهات. هي صورة تمتزج فيها الأم الحنون بأبنائها بالأم القاسية تجاه منافسيها ومن يهددون مكانتها. لكن الذي يترسخ أكثر من غيره هي صورة القسوة هذه:

“الفجيعة المواربة، والحزن المعتقل في الأعماق كضبع بعيون حمراء أصبح يتبدى لاحقاً في كلمات حارقة شريرة تطل برأسها من أعماق أم صالح فتلدغ من يوافق أن يكون أمامها، ثم تختفي وتعود أم صالح لمزاجها المتجهم وكلامها النزر، وتذمرها الدائم من كسل زوجات الأبناء، ولكع الجواري، وسرقة الخدم… أم صالح صامتة عجفاء، كشجرة صحراوية هرمة، ناشفة كالجدار الطيني الذي توكأ عليه رأسها كل صباح في انتظار رجوع أبو صالح من المسجد لتناول القهوة؛ ولتشربه مع القهوة تفاصيل البيت .. وتخط له بيسر وخفة مواربة جميع ما يجب أن يصدر من قرارات”.

هذه الأم هي ما يسمح به الفضاء السردي الأكثر تحرراً من قيود الخطاب الشخصي الذي يسمح به الشعر أو السيرة الذاتية بل يُلحَّان عليه حتى ليكادان يحصران الكاتب فيه. ومن هنا ستبدو المسافة فاقعة حين نتخيل هذه الأم إزاء الكثير من تلكم اللاتي مررن بنا، أو الأم كما نجدها في الصور التي ترسمها الشاعرة فوزية أبو خالد في قصيدتين تحيلان إلى الأم والأمومة في عنوانيهما.

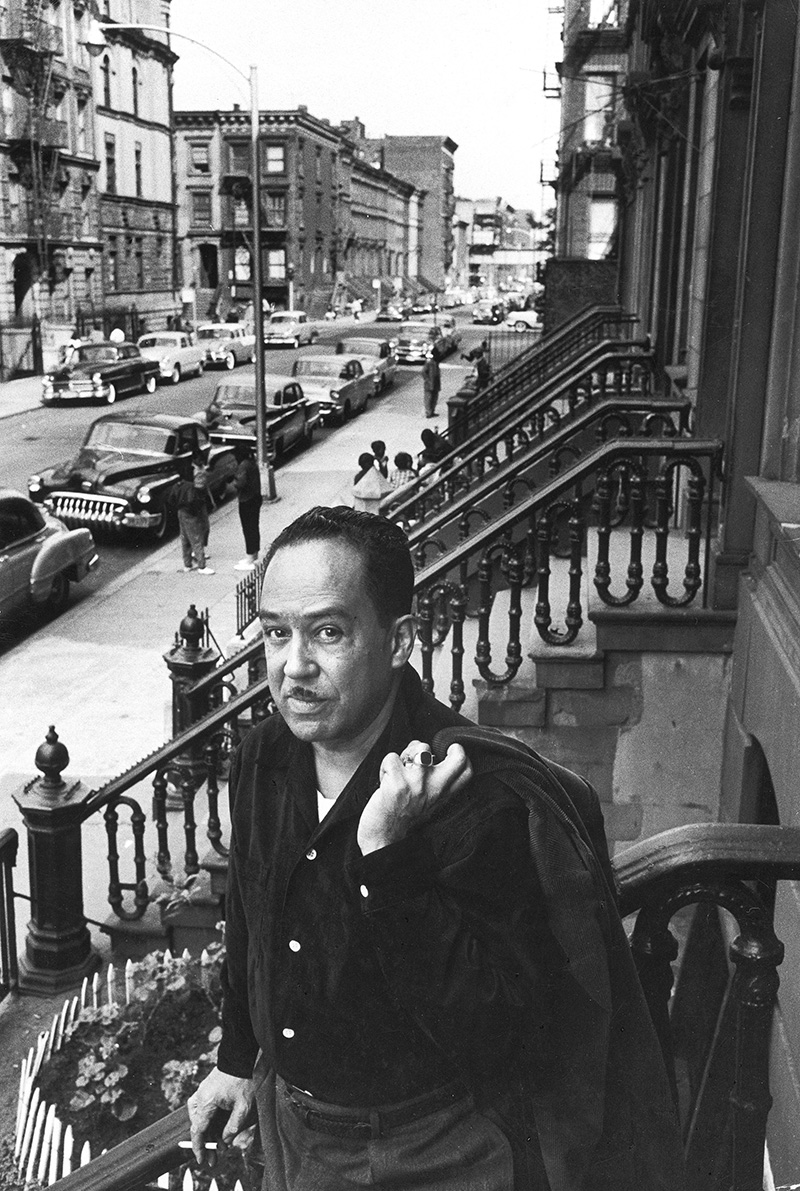

لانغستون هيوز: من أم إلى ابنها

لانغستون هيوز (1902-1967) شاعر أمريكي أسود، ومن أهم الشعراء الأمريكيين في القرن العشرين. اتسم شعره بالاهتمام بقضية السود الأمريكيين وكفاحهم من أجل المساواة لكن في إطار من الهم الإنساني العام. وتمثل قصيدته التي تخيلها مكتوبة من أم إلى ابنها أنموذجاً للون من القصائد التي تحاكي اللهجة البسيطة، ليس لأم لم تتلق حظاً من التعليم فحسب، وإنما أيضاً لأم أمريكية سوداء. ففي القصيدة ألفاظ وتراكيب عامية أمريكية تنتشر بين الأمريكيين السود، وقد سعت الترجمة لمحاكاة تلك اللهجة بألفاظ وتراكيب عامية قدر الإمكان، مما يضفي على القصيدة حميمية وبساطة تشعر بصدق الأمومة وعمق أحاسيسها.

“حسناً يا ابني، سأقول لك:

الحياة بالنسبة لي لم تكن سلماً من الكريستال.

كانت فيها “مسيميرات”،

وفجوات،

وألواح مقلوبة،

وأماكن بلا سجاد على الأرض –

عارية.

لكن طوال الواقت

كنت أصعد،

وأرتاح قليلا،

والتف،

وأحياناً أروح في الظلام،

“اللي ما فيه نور”.

لذا يا ابني لا تجلس على العتبات.

لأنك ستجدها مؤلمة بعض الشيء.

وانتبه كي لا تسقط –

لأني ما زلت أمشي، يا حبيبي،

ما زلت أطلع،

والحياة بالنسبة لي لم تكن سلماً من الكريستال”.

لا يعني هذا بأية حال أن صور الأم في السرد أصدق منها في غيره بالضرورة، وإنما يعني أن المسافة التي يحدثها السرد وضعف العنصر الشخصي في الأمر يجعل من الممكن إبراز سمات إنسانية يصعب فردياً وجماعياً إبرازها في خطاب شعري أو سيري تهيمن عليه العلاقة الحميمة. فالسارد ليس متصلاً بما يسرد من شخوص أو أحداث، وهو من ثم متحلل من ضوابط وضغوط العلاقات الشخصية. ولكن من ناحية أخرى نجد أن الخطاب الشعري بغنائيته وفرديته يتيح مساحة من الدفء والحميمية الإنسانية التي يغري الخطاب السردي بإهمالها، فهو دفء موجود فعلاً في العلاقة المباشرة بالأم، دفء نتوقعه من القصيدة وسنستاء لو غاب تماماً. أقول يغري الخطاب السردي ولا أقول يضطره، فمن الخطابات السردية ما يكون معنياً في المقام الأول بالصورة المألوفة للأمومة، صورة الحب والتعب والكفاح من أجل الأبناء والأسرة أو من أجل ما هو غير ذلك من قيم. وقد رأينا الأم عند غوركي وسنرى بعد قليل أماً أخرى في الأدب الفلسطيني تؤكد رسوخ هذه الزاوية في قراءة شخصية الأم.

في قصيدتين من مجموعتها “تمرد عذري” (2008) تصف فوزية أبو خالد الأمومة من خلال علاقتها بأمها. فهي هنا أم تفرد أجنحة الحب على صغارها، تطعمهم وتسقيهم من ماء وخبز تعبها، مضحية بالكثير في سبيل ذلك سواء أكان ذلك بكثرة الإنجاب أو بالفجائع التي تسطو “على سواد شعرها”. تصف القصيدة، وهي بعنوان “أمومة” ما تقول إنه “يوم عادي في حياة أمي”:

تبتسم

كعذراء موهوبة للحياة

تعاود هز جذع النخلة

للواحد تلو الآخر

من البكر إلى البطن الرابع عشرالأم الأيقونة أو الأم الملاك هي الأصل الذي تشترك الثقافات على اختلافها والتجارب الإنسانية على تعددها في تأكيده والالتفاف حوله. ولكن تلك الأم تتجاور مع صور أخرى للأم في سماتها الإنسانية الهشة أحياناً أمام متغيرات العاطفة وظروف العيش وضغوط الحياة.

لكن هذا الحنان، وهنا المفارقة، لم يُنس الأم أن تهيء أطفالها للحياة بأن تعلمهم ألا يستكينوا لظروف الحياة الصعبة التي ستواجههم في نموهم:

لم تنس قط

أن تطعمهم في طلعات التدريب تمر التمرد

قبل أن تبعدهم

عن دفء أجنحتها

وتفلتهم يطيرون إلى سماوات جديدة.تخرج القصيدة الثانية “ماما” عن هذا التصوير المتباعد قليلاً لتتحول إلى خطاب مباشر للأم من ابنتها التي صارت بدورها أمّاً الآن، لكنها مع ذلك لم تكبر على حنينها لحنان أمها. تستعيد القصيدة “شيطنة” الطفولة لتبرز مساحات الحب لدى الأم وحاجة الطفلة إليه واستمرار الحاجة على الرغم من انتهاء مرحلة الطفولة:

ماما

صرت أماً

ولم أكبر يوماً

على اللعب بأرواجك

لبس كعبك ..في هذه الصور ومثلها في الشعر يبرز الحب الأمومي، ولكن يبرز معه أيضاً التعب والشقاء والتضحيات، الثمن الذي تدفعه الأم لأنها أم لكي ترى أطفالها سعداء ومحميين. هو نضال تلتقي عنده مختلف الأمهات، ومنهن نضال الأم الفلسطينية كما صورها كتاب فلسطين الكبار.

رسالة مِن ابن، إلى أُمَّه .. في العصر البابلي

عثر على هذه الرسالة، مكتوبة بالخط المسماري على لوح حجري، وباللغة السومرية القديمة. وقد اعتبر العلماء المختصون، الذين وجدوا هذه الرسالة، أنها موجهة من ابن إلى أمه وقد أبعدته الغربة عنها.

الابن الذي كتب الرسالة اسمه، لودينغيرّا LOUDINGIRRA.

وتعد هذه الرسالة التي تعود إلى 4000 سنة أقدم رسالة معروفة موجهة للأم على مر التاريخ، وهي اليوم موجودة، في متحف اللوفر في باريس. وفي ما يأتي نصها كما ترجمه فايز مقدسي:

“أنت يا حامل رسائل الملك.

احمل معك هذه الرسالة إلى مدينة نيبور، حيث تقطن أمي ..

وامضِ، فاقطع الطرق، فرحلتك طويلة ..

فإن وصلت المدينة ..

فامضِ إلى بيت، أُمِّي ..

ولا يهمك، أن تكون نائمة، أو مستيقظة ..

ولكن ..

ولما أنك لا تعرف أمّي ..

فإليك أوصافها كي تتعرّف عليها حين تلتقي بها ..

أمّي اسمها:

ست عشتار ..

إنها تشبه، الضياء الذي ينوّر الأفق ..

وجميلة كغزال شارد في الجبال ..

إنها نجمة الصباح التي تتوهّج وقت الضحى ..

مرجان نادر

وزبرجد ليس له مثيل ..

سحرُها لا يُقاوم ..

كأنها كنوز الملك ..

أو، تمثال ٌ.. نُحِت ٓ من لازورد ..

أُمِّي ..

تشبه، مطر السماء ..

والماء، الذي يسقي الحقول ..

هي ..

بستان حافل بكل ما هو طيب ..

ويملأ .. الفرح .. أرجاءه ..

كأنها ..

ساقية، يجري ماؤها ليسقي .. العطشان ..

وشجرة، نخيل كلها.. حلاوة ..

هي ..

أميرة، على الأميرات ..

وهي، نشيد أنغامه، غبطة، ورغد ..

فإذا ..

رأيت أمامك ..

امرأة فيها هذه الأوصاف ..

والنور، يتألق على وجهها ..

فاعلم

أنها أُمِّي ..

فسلِّمها

هذه الرسالة..

وقل لها:

ابنُك لودينيغررا..

الذي تحبينهُ..

ويُحِبُّكِ..

يُقَبِّلُك ِ ..

ويُبلِغُكِ السلام.

أمهات فلسطين: كنفاني ودرويش

تطالعنا في رواية غسان كنفاني “عائد إلى حيفا” (1969)، صور عميقة ومؤلمة لضياع الأرض من خلال ضياع ابن يعود أبواه للبحث عنه بعد أن تركوه في شقتهم في غمرة العنف الصهيوني والتهجير المفاجئ للفلسطينيين عن مدينة حيفا، وحلول المهاجرين اليهود محلهم أثناء حرب 1948.

في قصيدتين من مجموعتها “تمرد عذري” (2008) تصف فوزية أبو خالد الأمومة من خلال علاقتها بأمها. فهي هنا أم تفرد أجنحة الحب على صغارها، تطعمهم وتسقيهم من ماء وخبز تعبها، مضحيَّة بالكثير في سبيل ذلك سواء أكان ذلك بكثرة الإنجاب أو بالفجائع التي تسطو “على سواد شعرها”.

فقد فوجئ الأبوان بنفسيهما ممنوعين من العودة إلى شقتهما لأخذ الرضيع النائم هناك، ومرغمين على ترك مدينتهما وبيتهما وابنهما أيضاً. نرحل في الرواية مع الأبوين الفلسطينيين في عودتهما إلى حيفا عام 1967، فننظر إلى العالم من خلال لوعة الأم التي فقدت ابناً لم تستطع لسنوات أن تعرف عنه شيئاً أو تراه فضلاً عن أن تسترده. نتابعهما إذ يعودان إلى شقتهما بعد هزيمة 67 التي أحدثت مأساتها مفارقة تمثلت في أن زيادة رقعة الاحتلال الإسرائيلي مكَّن الفلسطينيين من الانتقال ضمن ما احتلته إسرائيل من أراضٍ، وهو ما كان مستحيلاً بعد حرب 48. يجد الأبوان بيتهما وابنهما وقد رباه زوجان يهوديان فتغير اسمه من خلدون إلى دوف، وتبدلت هويته مع اسمه وصار صهيونياً في جيش الاحتلال معادياً لأبويه الأصليين ووطنه الأصلي. صورة الأم هنا تتعقد بشكل حاد، فنحن من ناحية أمام أم فلسطينية لوعها فقد ابنها ولوعها أكثر من ذلك ما اكتشفته من حقيقة واقعة أمامها. كما أننا من ناحية أخرى أمام امرأة يهودية صارت بالتبني أماً أخرى حين وجدت في البيت الذي احتلته طفلاً ربته فصارت عملياً أما له، صارت في واقع الأمر أماً يشعر تجاهها الابن بالعاطفة التي لم يعرفها تجاه الأم التي أنجبته. إنها صورة مركبة بل شديدة التعقيد والمرارة تضع عاطفة الأمومة على طاولة تشريح ودلالاتها تحت مبضع العقلانية التي تحاول فهم ما يجري: أيهما الأم؟ وإلى أيهما ينبغي أن يدين الشاب الفلسطيني/ اليهودي؟ إنها ازدواجية تتمرأى في شخصية الشاب طبعاً، وتضع علامات استفهام حول مفهوم الهوية ومعاني الانتماء على نحو يربك الدلالة المستقرة عادة حول تلك المفاهيم ومنها الأمومة بطبيعة الحال.

وتتماثل الأمومة برؤية مختلفة في قصائد للفلسطيني الآخر محمود درويش حين تتعبأ بصور مختلفة للأم، صور تتعبأ بشعرية عالية وازدواجية تستل من المأساة الفلسطينية نفسها. فمن ناحية، تطالعنا صورة الأم الفلسطينية في قصائد معروفة، الأم التي تحمل دلالات الانتماء والأرض والجذور، ومن ناحية أخرى تطالعنا قصائد الشاعر الفلسطيني بصورة مقابلة للأم اليهودية التي تحضر وإن بشكل سريع وجزئي لكنه بالغ الدلالة. الصور الأولى وهي الأهم والأكثر شيوعاً يمكن اختصارها بما نقرأ في القصيدة الشهيرة حول خبز الأم:

أحنّ إلى خبز أمي

وقهوة أمي

ولمسة أمي

وتكبر فيّ الطفولة

يوما على صدر يومٍ

وأعشق عمري لأني

إذا متّ،

أخجل من دمع أمي! نرحل في الرواية مع الأبوين الفلسطينيين في عودتهما إلى حيفا عام 1967، فننظر إلى العالم من خلال لوعة الأم التي فقدت ابناً لم تستطع لسنوات أن تعرف عنه شيئاً أو تراه فضلاً عن أن تسترده. يجد الأبوان بيتهما وابنهما وقد رباه زوجان يهوديان فتغيَّر اسمه من خلدون إلى دوف، وتبدلت هويته مع اسمه وصار صهيونياً في جيش الاحتلال معادياً لأبويه الأصليين ووطنه الأصلي

هذه الصورة البديعة للأم تظل في إطار الأم الأيقونة، الأم الملاك، التي تتماهى بالوطن وبالانتماء وما يتصل بذلك من قيم تتكرر في شعر الشتات الفلسطيني. لكن قصيدة أخرى هي “تعاليم حورية”، وحورية اسم أم درويش، تخرج إلى حد ما عن هذه الأيقونية الملائكية، ليس بعكسها طبعاً وإنما برسم صورة للعلاقة بالأم أكثر هدوءاً وواقعية، صورة تظللها واقعية المسافات والابتعاد الطويل. هي الأم المحبة كما هي دائماً، لكنها هنا ليست معنية بالعواطف المتدفقة “لا وقت عندك للكلام العاطفي” وإنما هي أم مدققة في شؤون ابنها “تبحث في ثيابي الداخلية عن نساء أجنبيات”، تريده كأي أم أن يتزوج في غربته بعد أن صارت الغربة قدراً لا مفر منه.

غير أن في شعر درويش صورة مغايرة للأم، أيضاً لا تناقض الصور الأخرى وإنما ترفدها بالمغايرة من حيث هي مستمدة من العدو. إنها أم العدو، أم الجندي الإسرائيلي:

[إلى قاتل:] لو تأملت وجه الضحية

وفكرتَ، كنت تذكرتَ أمك في غرفة

الغاز، كنت تحرَّرتَ من حكمة البندقية

وغيرتَ رأيكَ: ما هكذا تستعاد الهوية!تأتي هذه الأم في سياق ما سمَّاه درويش بأنسنة العدو، أي بالنظر إلى الجانب الإنساني حتى في العدو، والنظر هنا يأتي من زاوية بالغة الحميمية والحساسية، فالأمومة مشترك إنساني، قيمة متعالية، واستدعاؤها قادر ضمناً على إيقاظ الإنسان في عدو تحكمه “حكمة البندقية”.

أخيراً ..

هذه هي إذاً بعض صور الأم في مرايا الثقافات وأعمال الكتّاب، صور متفاوتة الدلالة ولكنها تشترك في مرتكزات لا يختلف عليها أحد، فالأم الأيقونة أو الأم الملاك هي الأصل الذي تشترك الثقافات على اختلافها والتجارب الإنسانية على تعدّدها في تأكيده والالتفاف حوله. ولكن تلك الأم تتجاور مع صور أخرى للأم في سماتها الإنسانية الهشة أحياناً أمام متغيرات العاطفة وظروف العيش وضغوط الحياة، والمؤمل هو أن الصور المتتالية فيما سبق قد نجحت في إبراز حضور الأم بتعدديته تلك بحيث لا تستثني أياً من السمات المشار إليها، ليمكن من خلال ذلك الاقتراب من صورة أكثر واقعية وتركيبية، أو أكثر إنسانية، لكائن اقترن اسمه بالحياة نفسها بكل ما تعنيه من ضخامة وتعدّد.

اترك تعليقاً