في سبتمبر 2015م، اهتز المجتمع العلمي بنبأ رصد ما يُعرف بـ «موجات الجاذبية» من قبل مختبر «لايغو» الذي تموِّله الحكومة الأمريكية وجامعتا «كالتك» و«أم. آي. تي.». وقيل في حيثيات الإعلان عن الاكتشاف لاحقاً بأنه يعد أحد أهم ما توصلنا إليه كبشر، وأنه يؤكد ما نصّت عليه نظرية النسبية العامة، ما من شأنه أن يعيد صياغة فهمنا للكون.

في سبتمبر 2015م، اهتز المجتمع العلمي بنبأ رصد ما يُعرف بـ «موجات الجاذبية» من قبل مختبر «لايغو» الذي تموِّله الحكومة الأمريكية وجامعتا «كالتك» و«أم. آي. تي.». وقيل في حيثيات الإعلان عن الاكتشاف لاحقاً بأنه يعد أحد أهم ما توصلنا إليه كبشر، وأنه يؤكد ما نصّت عليه نظرية النسبية العامة، ما من شأنه أن يعيد صياغة فهمنا للكون.

ما هي «موجات الجاذبية» تلك؟ ولمَ هي مهمة لدرجة إعادة كتابة قوانين الفيزياء؟ ولماذا لم يتم التحقق من وجودها إلا بعد مرور قرن كامل على نشر أفكار أينشتاين عن النسبية التي لم تزل تشغل العالم حتى يومنا هذا؟

قوة اسمها الجاذبية

منذ آلاف السنين، بدأ الإنسان التساؤل عن طبيعة حركة الأجسام سواء تلك التي على سطح الأرض أو السابحة في السماء. لماذا يسقط الحجر على الأرض عند الإفلات به؟ ولماذا تتحرَّك الأجرام السماوية على هذا النحو المنتظم؟ فالفيلسوف الإغريقي أرسطو فسَّر حركة الأجسام بأنها تعتمد على العناصر المكوِّنة لها – التراب، الماء، الهواء، والنار – وأنها جميعاً لديها «ميل طبيعي» لأن تنجذب إلى الأجسام التي تماثلها في تكوينها: فالحجر يميل إلى أن يكون ملتصقاً بالأرض، لذلك فإنه يعود ليسقط على الأرض عندما تفلت به، والدخان يرتفع نحو السماء لأنه بطبيعته يميل إلى الانجذاب نحو الهواء الذي هو من نفس عنصره. أما الأجرام السماوية فإنها مكوَّنة من عنصر خامس مختلف أطلق أرسطو عليه اسم «الإيثر»، والميل الطبيعي لهذا العنصر هو الحركة في مسار دائري تماماً لأن الدائرة هي أتم الأشكال كمالاً.

ظلت هذه النظرية، على سذاجتها، شائعة طويلاً دون منازع لفترة امتدت قرابة الألفي عام. لكنها بدأت تتزعزع في القرن السادس عشر الميلادي بعد دحض نيكولاس كوبرنيكوس للفكرة القائلة إن الأرض هي مركز الكون ومن ثم أعقبه عالم الفلك يوهانز كيبلر الذي اكتشف أن مدارات الأجرام السماوية ليست دائرية تماماً، بل عند دورانها حول الشمس تتخذ مسارات بيضاوية. وكان هذا تحدياً كبيراً لأحد القوانين الطبيعية التي كانت معروفة منذ قرون، حيث اعتقد الإغريق أن المسار المستقيم والدائري هما المساران الوحيدان الممكنان في الطبيعة. وفي الفترة نفسها كان غاليليو غاليلي مشغولاً بتجاربه الشهيرة التي أزاحت مسلَّمات أرسطو للأبد، حيث أثبت بالدليل القاطع أن القوة التي تجذب الأجسام واحدة ولا تتأثر بطبيعة المادة المكوِّنة للجسم. كما أثبت أيضاً بالأدلة نظرية كوبرنيكوس أن الأرض هي كوكب آخر ضمن مجموعة الكواكب التي تدور حول الشمس.

ظلت هذه النظرية، على سذاجتها، شائعة طويلاً دون منازع لفترة امتدت قرابة الألفي عام. لكنها بدأت تتزعزع في القرن السادس عشر الميلادي بعد دحض نيكولاس كوبرنيكوس للفكرة القائلة إن الأرض هي مركز الكون ومن ثم أعقبه عالم الفلك يوهانز كيبلر الذي اكتشف أن مدارات الأجرام السماوية ليست دائرية تماماً، بل عند دورانها حول الشمس تتخذ مسارات بيضاوية. وكان هذا تحدياً كبيراً لأحد القوانين الطبيعية التي كانت معروفة منذ قرون، حيث اعتقد الإغريق أن المسار المستقيم والدائري هما المساران الوحيدان الممكنان في الطبيعة. وفي الفترة نفسها كان غاليليو غاليلي مشغولاً بتجاربه الشهيرة التي أزاحت مسلَّمات أرسطو للأبد، حيث أثبت بالدليل القاطع أن القوة التي تجذب الأجسام واحدة ولا تتأثر بطبيعة المادة المكوِّنة للجسم. كما أثبت أيضاً بالأدلة نظرية كوبرنيكوس أن الأرض هي كوكب آخر ضمن مجموعة الكواكب التي تدور حول الشمس.

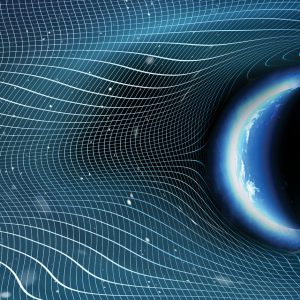

هذا «الزمكان» هو عبارة عن نسيج مرن تتأثر طوبولوجيته بكتلة الأجسام المتحرِّكة فيه، فهو تقريباً يشبه سطحاً مطاطياً مشدوداً تناثرت على سطحه أجسام ذات كتل مختلفة…

لم يكن كيبلر ولا غاليليو يعلمان أنهما يدرسان وجهين لظاهرة واحدة. فكيبلر كان يدرس مدارات الكواكب حول الشمس وغاليليو كان يدرس حركة وتسارع الأجسام على الأرض. لكنهما ومن دون قصد، ساهما في وضع الأسس التي جعلت اكتشاف قوانين الجاذبية ممكناً وذلك في نهايات القرن السابع عشر حين جمع إسحاق نيوتن نتائج هذه الملاحظات والتجارب ودرسها في سياق واحد. وتوصل إلى أن القوانين التي تحكم حركة الأجسام على الأرض هي نفسها التي تتحكم في مسارات الأجرام السماوية، ففسرها ووضع لها قوانين، وأطلق على هذه القوة المكتشفة اسم «الجاذبية» التي حتى ذلك الوقت لم تكن معروفة بعد.

وحسب قانون نيوتن للجذب الكوني فإن هذه القوة التي تُدعى الجاذبية «تعيش» في الفضاء بين الأجسام، وتولد قوة جذب بين أي جسمين فيه تتناسب طردياً مع كتلتيهما وعكسياً مع المسافة التي تفصل بينهما. وعليه فإن حركة الأجسام وسقوطها وانطلاقها إلى الفضاء، وحتى مسارات الكواكب في مداراتها حول الشمس كلها محكومة بقوانين الجاذبية.

جاذبية نيوتن وجاذبية أينشتاين

بالنسبة لنيوتن فإن الجاذبية هي قوة «تعمل عن بُعد»، وتؤثر على حركة الأجسام تبعاً لكتلتها والمسافة بينها. لكن، وفي بدايات القرن العشرين، قلب أينشتاين بنظريته للنسبية العامة معرفتنا بطبيعة الجاذبية رأساً على عقب.

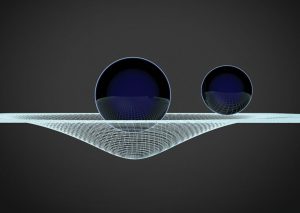

فبحسب معادلات أينشتاين فإن الجاذبية ليست قوة سحرية تعمل عن بُعد، بل هي ناتجة ببساطة عن طوبولوجية الفضاء نفسه. ولنحاول تبسيط الفكرة: بدايةً، أضاف أينشتاين الزمن كبعد رابع للأبعاد التي وصف بها نيوتن الفضاء وسمَّاه بـ «الزمكان». هذا «الزمكان» هو عبارة عن نسيج مرن تتأثر طوبولوجيته بكتلة الأجسام المتحركة فيه، فهو تقريباً يشبه سطحاً مطاطياً مشدوداً تناثرت على سطحه أجسام ذات كتل مختلفة. فإذا قمنا مثلاً بوضع جسم ذي كتلة كبيرة (ثقيل) على هذا السطح المطاطي فإن المنطقة حول هذا الجسم ستنبعج وتميل للداخل من تأثير هذه الكتلة، عليه فإن أي أجسام تتواجد أو تمر بجانب هذا الجسم الثقيل سيتأثر مسارها وستنحرف حركتها باتجاهه لتبدو وكأنها «منجذبة» نحوه، بينما هي في الحقيقة فقط تتابع حركتها وفقاً لهذا السطح المائل. باختصار، وبحسب النسبية العامة، فإن الجاذبية علاقة تفاعلية: كتلة الأجسام تحدِّد جغرافية المكان، وجغرافية المكان تحدِّد مسار تلك الأجسام.

فبحسب معادلات أينشتاين فإن الجاذبية ليست قوة سحرية تعمل عن بُعد، بل هي ناتجة ببساطة عن طوبولوجية الفضاء نفسه. ولنحاول تبسيط الفكرة: بدايةً، أضاف أينشتاين الزمن كبعد رابع للأبعاد التي وصف بها نيوتن الفضاء وسمَّاه بـ «الزمكان». هذا «الزمكان» هو عبارة عن نسيج مرن تتأثر طوبولوجيته بكتلة الأجسام المتحركة فيه، فهو تقريباً يشبه سطحاً مطاطياً مشدوداً تناثرت على سطحه أجسام ذات كتل مختلفة. فإذا قمنا مثلاً بوضع جسم ذي كتلة كبيرة (ثقيل) على هذا السطح المطاطي فإن المنطقة حول هذا الجسم ستنبعج وتميل للداخل من تأثير هذه الكتلة، عليه فإن أي أجسام تتواجد أو تمر بجانب هذا الجسم الثقيل سيتأثر مسارها وستنحرف حركتها باتجاهه لتبدو وكأنها «منجذبة» نحوه، بينما هي في الحقيقة فقط تتابع حركتها وفقاً لهذا السطح المائل. باختصار، وبحسب النسبية العامة، فإن الجاذبية علاقة تفاعلية: كتلة الأجسام تحدِّد جغرافية المكان، وجغرافية المكان تحدِّد مسار تلك الأجسام.

الفضاء المرن وموجات الجاذبية

الفضاء المرن وموجات الجاذبية

نُشرت أفكار أينشتاين هذه تحت «نظرية النسبية العامة» في العام 1915م، وأحدثت انقلاباً في مفاهيمنا عن الكون. لكن تفسير أينشتاين للجاذبية لم يلغِ قوانين جاذبية نيوتن تماماً. فقوانين نيوتن كانت كل ما نحتاجه لنتمكن من إرسال مكوك الفضاء إلى القمر وتثبيت الأقمار الصناعية في مسارات ثابتة حول الأرض. لكن، وكما فسرت قوانين نيوتن للجاذبية مشاهدات كيبلر عن بيضاوية مسارات الكواكب حول الشمس، فإن نسبية أينشتاين فسرت أيضاً بعض الظواهر التي شذّت عن القاعدة، ولم تستطع قوانين نيوتن تفسيرها بالكامل. لكن عبقرية أينشتاين لم تكن في تمكنه من التوصل لنظريات فيزيائية فائقة التعقيد فقط، بل إن فرادته كعالِم فذّ كانت تكمن في قدرته الفائقة على الغوص في أعماق تلك النظريات ليرسم صورة ذهنية كاملة عمَّا تعنيه وما سيترتب عليها من تبعات.

على الرغم من أن مقدار الانضغاط والتمطط الذي يقع على الجسم الذي مرَّ خلال موجات جاذبية مسافرة في الفضاء مقدار متناهٍ في الصغر – فهو أقل من قطر ذرة واحدة – إلا أن ذلك لم يثنِ الفيزيائيين عن محاولة رصد هذه الموجات..

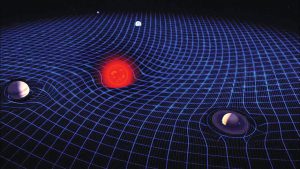

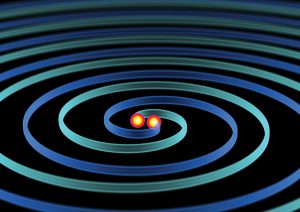

بعد عام من نشر نظرية النسبية، أي في العام 1916م، تنبأ أينشتاين بوجود ظاهرة يمكن أن تثبت صحة نظريته عن انبعاج نسيج الكون تحت تأثير كتل الأجسام، وهي كالتالي: إن وجود أجرام ذات كتلة هائلة متحرِّكة في الفضاء تتسم حركتها بالتسارع، يمكنه أن يتسبب في إحداث أثر واضح في نسيج الكون تجعله ينضغط (عمودياً من الأعلى للأسفل) ويتمطط (في الاتجاه الأفقي) مثلما يحدث إذا أمسكت بيديك قطعة مرنة من الإسفنج وضغطتها وجذبتها من الطرفين. هذا التغيير لا يبقى في موضعه بل ينتشر في الفضاء المحيط، وبانتشاره فإنه يكوّن «موجات» تشبه تلك التي تنتج عن إلقاء حجر في بركة ماء. أطلق أينشتاين على هذه الانبعاجات التي تسافر عبر الفضاء الكوني اسم موجات الجاذبية. فمثلاً، عند دوران ثقبين أسودين حول بعضهما بعضاً – والثقوب السوداء معروفة بكتلها الهائلة – فإن حركتهما هذه تتسم بالتسارع إلى أن يصطدما ببعضهما فيتحدان في ثقب واحد، والطاقة الناتجة عن هذا الحدث الضخم تسبب اهتزازات عنيفة في نسيج الكون المحيط، تنتشر على هيئة موجات جاذبية. وأي جسم يمر في مسار هذه الموجات سيتأثر بها وستتسبب في ضغط ومن ثم تمطط متناهي الصغر للذرات المكونة لذلك الجسم.

ملاحقة الموجات

على الرغم من أن مقدار الانضغاط والتمطط الذي يقع على الجسم خلال مروره في موجات جاذبية مسافرة في الفضاء، هو متناهٍ في الصغر – أقل من قطر ذرة واحدة – إلا أن ذلك لم يثنِ الفيزيائيين عن محاولة رصد هذه الموجات. وجاءت أول محاولة جادة لتصميم جهاز يستطيع رصد الموجات على يد فيزيائي في جامعة ميريلاند اسمه جوزيف ويبر في العام 1968م. لم تكن التقنية حينها ناضجة بما فيه الكفاية لنجاح تجربة مثل هذه، لكنها تسببت في انطلاق شرارة نشاط محموم في أكثر من معهد أبحاث وجامعة لمحاولة تصميم تجارب مماثلة. من أشهر تلك التجارب مرصد (GEO600) الذي موَّله معهد ماكس بلانك وعدد من الجامعات الألمانية والبريطانية. لكن الجهد الأكبر انطلق في الثمانينيات نتيجة تعاون بحثي بين جامعتي كالتيك وأم. آي. تي. ومولته مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية NSF وتم الاعتماد على نتائج GEO600 لتصميم وتشييد مرصد لايغو الذي فشل في رصد أي موجات، قبل أن يتم تحديثه مرة أخرى وتسميته بمرصد لايغو المحدث Advanced LIGO.

على الرغم من أن مقدار الانضغاط والتمطط الذي يقع على الجسم خلال مروره في موجات جاذبية مسافرة في الفضاء، هو متناهٍ في الصغر – أقل من قطر ذرة واحدة – إلا أن ذلك لم يثنِ الفيزيائيين عن محاولة رصد هذه الموجات. وجاءت أول محاولة جادة لتصميم جهاز يستطيع رصد الموجات على يد فيزيائي في جامعة ميريلاند اسمه جوزيف ويبر في العام 1968م. لم تكن التقنية حينها ناضجة بما فيه الكفاية لنجاح تجربة مثل هذه، لكنها تسببت في انطلاق شرارة نشاط محموم في أكثر من معهد أبحاث وجامعة لمحاولة تصميم تجارب مماثلة. من أشهر تلك التجارب مرصد (GEO600) الذي موَّله معهد ماكس بلانك وعدد من الجامعات الألمانية والبريطانية. لكن الجهد الأكبر انطلق في الثمانينيات نتيجة تعاون بحثي بين جامعتي كالتيك وأم. آي. تي. ومولته مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية NSF وتم الاعتماد على نتائج GEO600 لتصميم وتشييد مرصد لايغو الذي فشل في رصد أي موجات، قبل أن يتم تحديثه مرة أخرى وتسميته بمرصد لايغو المحدث Advanced LIGO.

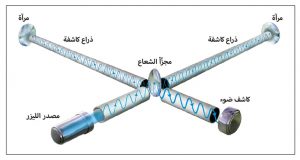

بدأ المرصد الجديد العمل في العام 2014م، حين تم تشييد مرصدين متماثلين في ولايتين مختلفتين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأول في الجنوب في ولاية لويزيانا والآخر في أقصى الشمال الغربي في ولاية واشنطن. وتشييد مرصدين متماثلين ومتباعدين يخدم فكرة إطلاق شعاع ليزر، ثم شطره إلى نصفين ليسافر كل منهما في نفقين متعامدين مفرغين من الهواء، يمتد كل منهما بطول أربعة كيلومترات ومعلَّق في نهاية كل نفق مرآة تتدلى بخيوط من السقف، حين وصول كل من الشعاعين إلى المرآة في آخر النفق ينعكسان عليها فيعُودان إلى النقطة حيث تم شطرهما، الشعاعان مصممان بحيث يلغي أحدهما الآخر عند تداخل موجاتهما بطريقة محسوبة بسبب تساوي المسافة بين المرآتين، أما في حال مرور موجة جاذبية على هذا المرصد فإنها ستتسبب في ضغط إحدى الذراعين ومطّ الأخرى – لأنهما متعامدتان – ثم العكس، ثم تتكرر هذه العملية عدة مرات، حتى تمر الموجة عبر المرصد. ونظراً للحساسية الفائقة لهذا التصميم، فإن المسافة بين المرآتين ستتغير، مما سيؤثر على التداخل بين موجات شعاع الليزر وبالتالي لن يلغي أحدهما الآخر فيعود أحد الشعاعين أو كلاهما إلى نقطة البداية دلالة على مرور موجة جاذبية.

بدأ المرصد الجديد العمل في العام 2014م، حين تم تشييد مرصدين متماثلين في ولايتين مختلفتين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأول في الجنوب في ولاية لويزيانا والآخر في أقصى الشمال الغربي في ولاية واشنطن. وتشييد مرصدين متماثلين ومتباعدين يخدم فكرة إطلاق شعاع ليزر، ثم شطره إلى نصفين ليسافر كل منهما في نفقين متعامدين مفرغين من الهواء، يمتد كل منهما بطول أربعة كيلومترات ومعلَّق في نهاية كل نفق مرآة تتدلى بخيوط من السقف، حين وصول كل من الشعاعين إلى المرآة في آخر النفق ينعكسان عليها فيعُودان إلى النقطة حيث تم شطرهما، الشعاعان مصممان بحيث يلغي أحدهما الآخر عند تداخل موجاتهما بطريقة محسوبة بسبب تساوي المسافة بين المرآتين، أما في حال مرور موجة جاذبية على هذا المرصد فإنها ستتسبب في ضغط إحدى الذراعين ومطّ الأخرى – لأنهما متعامدتان – ثم العكس، ثم تتكرر هذه العملية عدة مرات، حتى تمر الموجة عبر المرصد. ونظراً للحساسية الفائقة لهذا التصميم، فإن المسافة بين المرآتين ستتغير، مما سيؤثر على التداخل بين موجات شعاع الليزر وبالتالي لن يلغي أحدهما الآخر فيعود أحد الشعاعين أو كلاهما إلى نقطة البداية دلالة على مرور موجة جاذبية.

إن تصميم وتشييد تجربة مثل هذه على حد قول أحد العلماء هو أقصى ما توصلت إليه الإنسانية في القدرة على القياس، لقد وصلنا إلى تخوم القياس الممكنة. وهو على حق، فحساسية لايغو قادرة على قياس مقدار التغير في المسافة بين مجموعتنا الشمسية ونجم يبعد أربع سنوات ضوئية عنها، بدقة تبلغ قطر شعرة إنسان واحدة! ولا غرابة إذا علمنا أن التغيير في المسافة الذي يتحتم على المرآة ملاحظته يقل عن جزء من الألف من قطر جسيم البروتون!

كم ستستغرق رحلتنا؟

قبل 1.3 بليون سنة وفي الفضاء القريب من كوكب الأرض ازداد تسارع دوران ثقبين أسودين يدوران حول بعضهما، مما أدى إلى اقترابهما من بعض أكثر فأكثر حتى اصطدما واندمجا في ثقب أسود واحد مهول. أدى اصطدام هذين الجسمين الهائلين اللذين تبلغ كتلتيهما 29 و36 ضعف كتلة الشمس إلى إطلاق طاقة تعادل ثلاث مرات كتلة الشمس – حسب قانون تحوُّل المادة إلى طاقة والعكس – وقد انطلقت كل هذه الطاقة في أقل من جزء من الثانية، وأثرت في الفضاء المحيط وانتشرت سابحة في الفضاء على هيئة موجات جاذبية. في الرابع عشر من شهر سبتمبر 2015م عبرت هذه الموجة كوكب الأرض والتقطها مرصد لايغو في لويزيانا، ثم بعد سبعة أجزاء من الألف من الثانية التقطها مرصد لايغو التوأم في واشنطن. أي بعد خمسين عاماً من محاولات رصد موجات الجاذبية ومئة عام على وضع نظرية النسبية العامة التي تنبأت بها، تم وللمرة الأولى رصد إحدى هذه الموجات.

قبل 1.3 بليون سنة وفي الفضاء القريب من كوكب الأرض ازداد تسارع دوران ثقبين أسودين يدوران حول بعضهما، مما أدى إلى اقترابهما من بعض أكثر فأكثر حتى اصطدما واندمجا في ثقب أسود واحد مهول. أدى اصطدام هذين الجسمين الهائلين اللذين تبلغ كتلتيهما 29 و36 ضعف كتلة الشمس إلى إطلاق طاقة تعادل ثلاث مرات كتلة الشمس – حسب قانون تحوُّل المادة إلى طاقة والعكس – وقد انطلقت كل هذه الطاقة في أقل من جزء من الثانية، وأثرت في الفضاء المحيط وانتشرت سابحة في الفضاء على هيئة موجات جاذبية. في الرابع عشر من شهر سبتمبر 2015م عبرت هذه الموجة كوكب الأرض والتقطها مرصد لايغو في لويزيانا، ثم بعد سبعة أجزاء من الألف من الثانية التقطها مرصد لايغو التوأم في واشنطن. أي بعد خمسين عاماً من محاولات رصد موجات الجاذبية ومئة عام على وضع نظرية النسبية العامة التي تنبأت بها، تم وللمرة الأولى رصد إحدى هذه الموجات.

ومن الطريف، أن لأينشتاين مساهمة مهمة في اكتشاف موجات الجاذبية غير كونها أحد تنبؤات نظريته في النسبية العامة. ففي العام 1916م، وبعدما انصرف عن أبحاثه المتعلِّقة بالنسبية والجاذبية، وجه تفكيره إلى فيزياء الكم، وخلال دراسته لطبيعة العلاقة بين المادة والإشعاع، توصل إلى فكرة يمكن من خلالها إنتاج شعاع ضوئي عالي الثبات والكثافة بمواصفات خاصة جداً، وبناءً على هذه الفكرة، وبعد عدد من التجارب تم اختراع أشعة الليزر، تلك الأشعة التي كانت جوهرية في تصميم وعمل مراصد موجات الجاذبية.

أداة تأذن بانطلاق حقبة فلكية جديدة

سيغيِّر اكتشاف موجات الجاذبية طريقة رؤيتنا للكون من حولنا. فكل تقنياتنا المتوافرة اليوم من المراقيب الضخمة التي نوجهها نحو السماء إلى تلك المثبتة على أذرع مركبات فضائية تحلق في الفضاء، جميعها لا تستطيع أن ترصد سوى أقل من عشرة بالمئة فقط من المادة الموجودة في الكون. وبحسب النظريات الفيزيائية السائدة، فإن أكثر من تسعين بالمئة من مكوّنات الكون هي من المادة والطاقة المظلمة. وهذه ما زالت تمثل علامة استفهام كبرى لدى علماء الفلك والفيزيائيين.

أزواج الثقوب السوداء تدور حول بعضها بعضاً ويزداد تسارع هذا الدوران حتى يؤدي لتصادمها وأخيراً اندماجها لتكون ثقباً واحداً

فلنأخذ الثقوب السوداء على سبيل المثال، لقد تم رصدها بطريق غير مباشر حيث إنها ولشدة الجاذبية في باطنها تمنع الضوء من أن ينعكس عليها، لذلك كانت الطريقة الوحيدة لرصدها هي عن طريق الرصد غير المباشر لأشعة إكس من حولها. إلا أن هذه التجربة التي توجت جهود خمسين عاماً من البحث عن موجات الجاذبية أثبتت أيضاً للعلماء وجود توائم الثقوب السوداء التي تدور حول بعضها، والتي كانت حتى الآن مجرد فرضية ما من سبيل إلى إثباتها. إلا أن هذا الاكتشاف التاريخي لموجات الجاذبية أثبت وللمرة الأولى بالدليل صحة الفرضية التي تقول بوجود نوع آخر من الثقوب السوداء تأتي على شكل أزواج. أزواج الثقوب السوداء هذه تدور حول بعضها بعضاً ويزداد تسارع هذا الدوران حتى يؤدي إلى تصادمها، وأخيراً اندماجها لتكون ثقباً واحداً. فقبل هذا الاكتشاف، لم يكن هناك من دليل على أن هذه الأزواج موجودة فعلاً. وعليه، فإن هذا الاكتشاف يُعد كشفاً مهماً جداً لعلماء الفلك إلا أنه لم ينل نصيبه من الاهتمام نظراً لكونه جاء في ظل الرصد التاريخي لموجات الجاذبية.

لا يخفي الفلكيون والفيزيائيون حماستهم لاستخدام هذه المراصد الفلكية الجديدة التي تأذن اليوم بفتح آفاق جديدة لسبر أغوار الفضاء. فبعد إعلان نجاح تجربة لايغو، تم الإعلان أنه ستنضم إليه مجموعة من المراصد المشابهة في أوروبا والهند، لتكوّن معاً شبكة من المراصد حول العالم. وفي اليابان، يتم حالياً بناء مرصد جديد تحت الأرض يدعى «كاجرا»، يطمح إلى الوصول إلى حساسية استشعار أعلى من تلك التي توصل إليها لايغو. ومع هذا الزخم والدوي في الأوساط الفيزيائية، يبشِّر الفلكيون هذه الأيام بولادة فرع جديد من الفيزياء الفلكية سمّوه بـ «Gravitational Wave Astronomy» أو «علم فلك موجات الجاذبية»، وسنتمكن من خلاله من الوصول إلى أبعد مما وصلنا إليه عبر التقنيات الحالية.

لا يخفي الفلكيون والفيزيائيون حماستهم لاستخدام هذه المراصد الفلكية الجديدة التي تأذن اليوم بفتح آفاق جديدة لسبر أغوار الفضاء. فبعد إعلان نجاح تجربة لايغو، تم الإعلان أنه ستنضم إليه مجموعة من المراصد المشابهة في أوروبا والهند، لتكوّن معاً شبكة من المراصد حول العالم. وفي اليابان، يتم حالياً بناء مرصد جديد تحت الأرض يدعى «كاجرا»، يطمح إلى الوصول إلى حساسية استشعار أعلى من تلك التي توصل إليها لايغو. ومع هذا الزخم والدوي في الأوساط الفيزيائية، يبشِّر الفلكيون هذه الأيام بولادة فرع جديد من الفيزياء الفلكية سمّوه بـ «Gravitational Wave Astronomy» أو «علم فلك موجات الجاذبية»، وسنتمكن من خلاله من الوصول إلى أبعد مما وصلنا إليه عبر التقنيات الحالية.

فحسب قول أحد الفيزيائيين لن يكون اعتمادنا بعد الآن على الضوء فقط، فقد منعنا الضوء من الوصول إلى اللحظات الأولى من عمر الكون، لحظة الانفجار العظيم حين لم يكن هناك ضوء، مراصد موجات الجاذبية ستمكننا من الرؤية إلى أبعد نقطة، وأول لحظة من لحظات الكون.