استخدم الإنسان القديم الأعشاب عبر الملاحظة والتجربة لتخفيف آلامه وجروحه، ومع الوقت توسَّع في استخدام ما حوله من مواد نباتية وحيوانية ومعدنية، التي استخدمها في البداية بشكل مفرد، حيث يكون الدواء مكوَّناً من عنصر طبيعي واحد، إلى أن أخذ الإنسان الوسيط بمزج عدد من العناصر ببعضها، وصولاً إلى الدواء المركَّب، وهو ما كان يسميه العرب قديماً “الأقرباذين”.وقد شهد علم الأدوية خلال العقود الماضية، تطوُّراتٍ وانعطافاتٍ مهمة ليبلغ لحظتنا الراهنة، حيث تغلغل في كل مفاصل حياتنا، وفي يومنا هذا، لم يعد هناك شيءٌ مهمٌ يشغل بال سكان الكوكب سوى إيجاد الدواء الناجع لفايروس كوفيد-19، بعد أن وصفته منظمة الصحة العالمية رسمياً في 30 يناير من عام 2020م، جائحة عالمية تشكِّل حالة طوارئ صحية عامة.تأخذنا الدكتورة شهد الراوي، وفريق تحرير “القافلة”، في ملف هذا العدد، عبر رحلة أنثروبولوجية تسلِّط فيها الضوء على جزء من قصة الدواء وتاريخه مع الإنسان، منذ محاولاته البدائية حماية نفسه من خطر الافتراس، وصولاً إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها صناعة الأدوية في عصرنا الحالي.

منذ لحظة وعيه هذا العالم، والإنسان ينزع بطبيعته إلى إطالة عمر مكوثه على الأرض. بداية من محاولاته لحماية نفسه من خطر الافتراس، كان يبحث عن حِيَلٍ سديدة لتجنبه الخطر. في العصر الذي يسمى بالعصر الخشبي تحديداً، والذي لم يكن حجرياً كما هو شائع، لجأ الإنسان القديم إلى ما بات يُعرف في الأدبيات الأنثروبولوجية بالأرواحية، وهو الدين الذي اختلقه من أجل مقاومة فنائه من خلال التضرع إلى أرواح الأسلاف، أو من خلال الأحجار والأنهار، وكل ما يصادفه من جماد أو نبات. ولما لم يتمكن من تفسير المرض كظاهرة بيولوجية طبيعية، ذهب إلى الاعتقاد بسحرية هذه الموجودات.

فالموت، والفيضان، والحرائق، والزلازل، وتبدُّلات الطبيعة العنيفة، جميعها تأتي بمؤامرة من الأرواح الشريرة. وكل مرض يصيب الجسد البشري هو أمر خارق للطبيعة ومن تدبير المس الشيطاني. من هنا بدأ الإنسان ابتكار طرق للعلاج تقوم على تهيئة نوع من التعاويذ الخاصة لإغراء الأرواح الضالة بالعودة إلى موطنها الأصلي، كما هو حال الطقوس التي ظهرت في مرحلة متقدِّمة في جزر شرقي الهند.

ممارسات بدائية

كشف كثير من الأحفورات الحديثة عن بعض الهياكل البشرية مثقوبة الرأس، حيث كان يُعتقد أن ثقب الجمجمة ضرورة لتسرب كل الأمراض والشرور إلى خارجها. وانطلاقاً من فكرة اللجوء للحماية الذاتية، تم النظر إلى جسد الإنسان نفسه، وانبثقت الحاجة إلى نوع من (الدواء) الذي مثَّل ضرورة متقدِّمة في سلم تطور احتياجات الإنسان الأول. ففي عصر الثورة الزراعية، وعندما بدأ الإنسان يتحسَّس الرخاء في الحياة، بعيداً عن الصراع اليومي مع الوحوش، قام بتجربة الأعشاب البرية بعد تناولها ومراقبة تأثيرها المتفاوت على صحته. في هذه اللحظة، ظهرت مهنة “العشّاب” كواحدة من بين أقدم المهن التي عرفها الإنسان، والتي حظيت بنوع من الإجلال والتقديس لدى شعوب بعض الحضارات القديمة.

كتاب “الغصن الذهبي” للمؤلف جيمس فيريزر.

نحت لأحد أساليب العلاج في مصر القديمة.

تدرج “أمحوتب” من أول طبيب عرفته الحضارة المصرية (الألفية الثالثة قبل الميلاد) حتى تنصيبه آلهة للطب المصري.

يشير جيمس فيريزر في كتابه واسع الشهرة “الغصن الذهبي” الذي ترجمه نايف الخوص ونشرته دار الفرقد 2014م، إلى أن سكان مناطق جزر شرقي الهند، كانوا ينصبون شراعاً على هيئة رجل، يقف عند منتصف قارب مملوء بالمؤن، يدفع بعيداً في عرض البحر ترافقه صيحات “اذهب أيها المرض، ماذا تفعل في هذه القرية الفقيرة”، وفي الهملايا الغربية، كانت قبائل بوتيا من جوهار، تسقي أحد كلابها مادة مسكرة مع القنب الهندي والمربى، ليطارَد بعدها بالعصي حتى يتوارى عن أنظارهم، ظناً منهم بأن هذه الممارسات ستقيهم شرور المرض لسنة كاملة.

“يمكنني القول إنني كنت دائماً، حتى في مجال الطب النفسي، مؤيداً للأدوية، كنت دائماً مؤيداً للصيدلية”.

جيل ديلوز

*فيلسوف وناقد أدبي وسينمائي فرنسي

في مرحلة متقدِّمة، خطر لعقل الإنسان أن الآلهة وحدها التي يمكنها منح سر التشافي؛ لأنها وحدها من تمتلك الحق بمعرفة سرية للخواص الشفائية للنبات، والماء، وسائر عناصر الطبيعة الحية. أصبح “العشّاب” بمثابة الوسيط الرسمي لهذه الآلهة وينوب عنها في شفاء الأمراض والتخفيف عن الآلام البشرية. بمرور الزمن، انتقلت قدسية الدواء من الحقول إلى المعابد، حين منح الكهنة بعض الأعشاب النافعة قيمة ميتافيزيقية عن طريق إلقاء بعض التعاويذ والكلمات المبهمة. ذهبت بذلك مدىً أبعد من مسألة شفاء الجسد، فقد استطاع السحرة والمشعوذون أو “الأطباء الأوائل” أن يطرحوا حلولاً لبعض الأمراض الروحية أيضاً. يمكننا تعقب حكمة الأطباء البدائيين في علاج الآلام، التي لم تترك آثاراً جسدية فحسب، بل تعدت لتكون “نفسية” على حد تعبيرنا هذه الأيام. من جرَّاء ذلك، اكتسبت العشبة إلى جانب تأثيرها السحري على صحة الإنسان، قيمة مقدسة تكاد توصف كأول “طوطم” نباتي عرفته البشرية في تاريخها، والطوطم هو شعار مادي للجماعات البدائية، قد يرمز إلى حيوان أو نبات أو جماد، ويعدّ لديها بمثابة الدين أو التنظيم الاجتماعي للقبيلة، حيث يمثل القوى الجمعية لها بحسب دوركايم.

التاريخ الدوائي

أول الأدلة عن التاريخ الدوائي المسجَّل، تأتي الألواح الطينية لبلاد ما بين النهرين، التي تحتوي على أختام وعلامات مسمارية استخدمها “الأطباء” كرموز لوصفة علاجية لبعض الأمراض الشائعة آنذاك. يظهر هذا جلياً في مسلة الملك البابلي حمورابي (القرن الثامن عشر قبل الميلاد) التي تضمَّنت بعض القوانين المتعلِّقة بممارسة مهنة الطب والطرق العلاجية الواجب اتباعها. يذكر المؤرخ هيرودوت “أن كل فرد بابلي يكاد يكون طبيباً هاوياً، وذلك بسبب شيوع ممارسة الطقوس العلاجية عبر عرض المرضى في الطرقات العامة، حتى يتمكن المارة من التنبؤ بمسار المرض، وتلقي المعرفة العلاجية الواسعة عن طريق المراقبة”.

في مصر القديمة، تظهر قدسية الدواء والمداوي جلياً وعلى حد سواء، بمجرد أن نتعقب مراحل تدرج “أمحوتب” من أول طبيب عرفته الحضارة المصرية (الألفية الثالثة قبل الميلاد) حتى تنصيبه آلهة للطب المصري. وتُعد بردية ايبرس أهم بردية مصرية نعرفها وتضم قائمة طويلة ومفصلة عن العلاجات مع تعويذاتها.

العصور الوسيطة

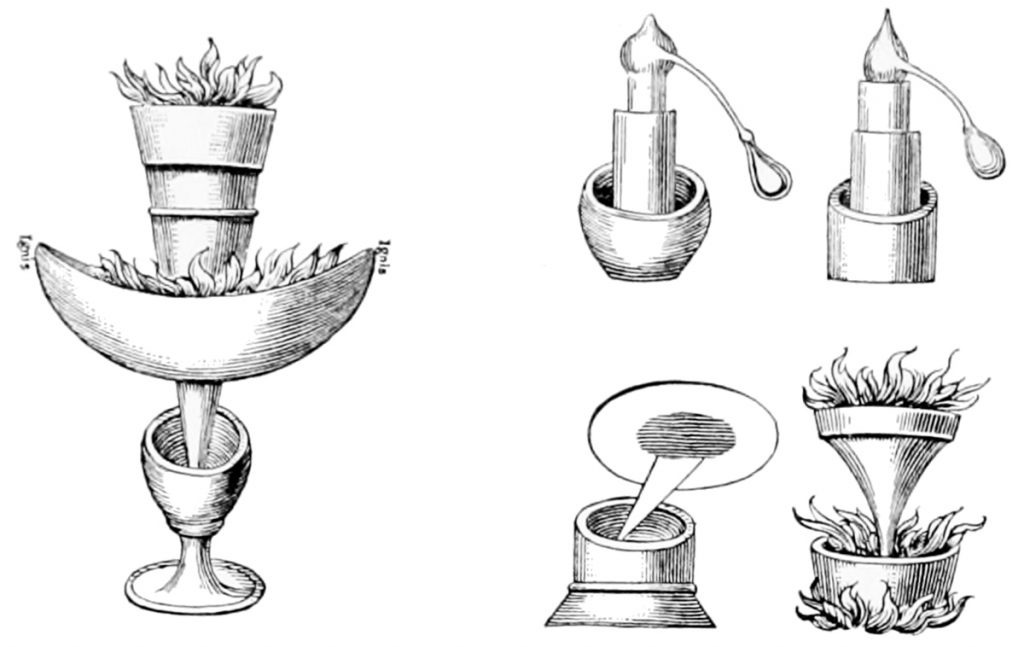

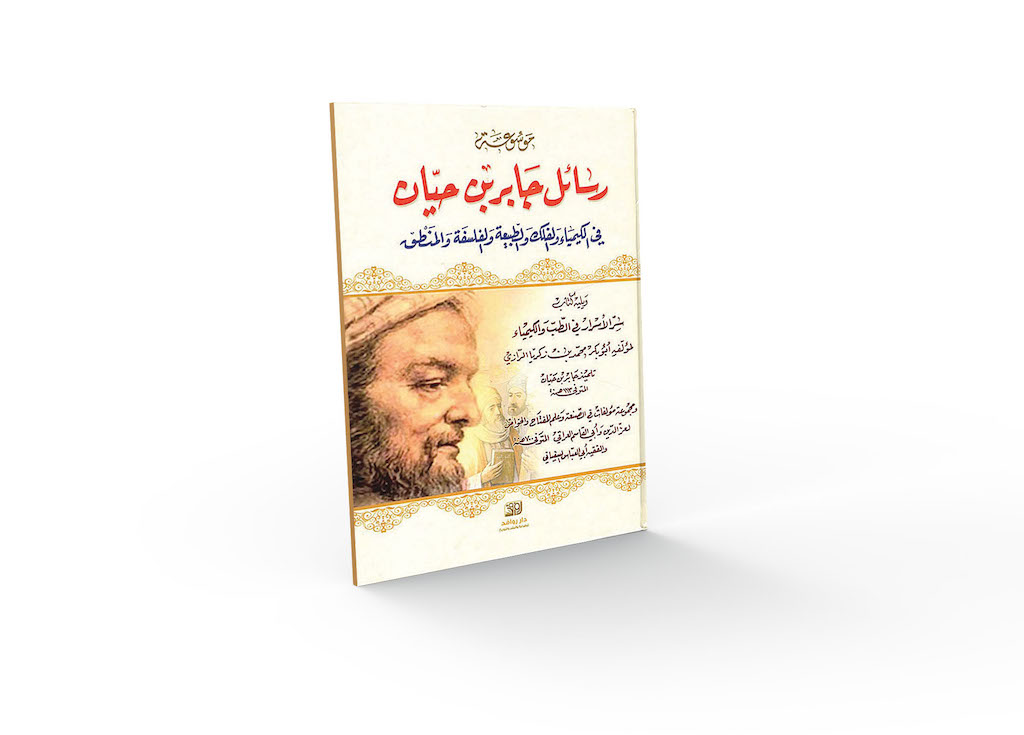

في أوروبا، بقي الإنسان (حتى القرن الثامن الميلادي) يخضع إلى التفسيرات السحرية والممارسات الطقوسية لعلاج بعض الأمراض المستعصية. تبنت الكنيسة مسؤولية طرد الشرور من أجساد المرضى، فأخذ القساوسة مزاولة وظائف غامضة كرش الماء المقدس على جسد المريض، بعد ربطه وجلده وتعريضه للصليب في المذبح، وأخيراً قراءة بعض الآيات من “الإنجيل” والتراتيل الدينية في أذنيه. بالتزامن مع هذا، كان علم الأدوية يشهد ازدهاراً عند العرب والمسلمين. فمنذ ظهور كتب جابر بن حيان الكوفي، التي تُعدُّ أول موسوعة طبية شاملة، تُعرض من خلال بعض موضوعاتها علوم المعالجة، وطرق تحضير الأدوية، وتحديد أصنافها وتراكيبها، بالإضافة إلى التعريف بطرق استخدامها. اعتمدت التركة المعرفية التي خلَّفها جابر بن حيان، والتي أسهمت في ترسيخ علم الدواء كمرجعية أولى في هذا الحقل، حتى ظهور الكتاب الشهير لابن سينا “القانون في الطب”، الذي يُعدُّ من أول دساتير الأدوية في العالم إلى جانب كتاب “الصيدلة في الطب” للبيروني، الذي ضم بدوره تعريفاتٍ لمصطلحاتٍ موسعةٍ بعلم الصيدلة، مصحوبة بتصنيفات غاية في التفصيل عن أنواع الأدوية، مستنداً في ذلك على معيار الغذاء والدواء والسموم.

في عصر الثورة الزراعية جرّب الإنسان الأعشاب البرية وراقب تأثيرها المتفاوت على صحته، وبمرور الزمن، انتقلت قدسية الدواء من الحقول إلى المعابد، ومُنحت بعض الأعشاب النافعة قيمة ميتافيزيقية.

من جهة ثانية، اعتبرت مؤلفات العالِم الإغريقي جالينوس (131 – 200م) مؤسس علم الصيدلة، مرجعاً حتى ما بعد القرون الوسطى، وتُعدُّ أول صيدلية في العصور الوسطى في بغداد في عام 754م، وفي منتصف القرن التاسع عشر ومع اتساع النهضة الصناعية وظهور المعالجة الكيميائية انتقل العلماء من توزيع الأدوية النباتية مثل المورفين والكينين إلى تصنيع الجملة في منتصف القرن التاسع عشر، بعد اكتشافهم لطريقة عزل المواد المخدرة من النباتات.

ثورة دوائية

بعد الحرب العالمية الثانية، حدثت طفرة كبيرة في صناعة الأدوية بعد اكتشاف المضادات الحيوية، وبعدها اكتشفت الأدوية المخفضة لضغط الدم، وعقاقير منع الحمل. حيث اعتمدت تقنية صناعة الأدوية الحديثة على فهم مسارات المرض ومسبباته، والتلاعب في هذه المسارات عبر البيولوجيا الجزيئية أو الكيمياء الحيوية.

شَهِدَ علمُ الأدوية تطوراتٍ وانعطافاتٍ مهمة ليبلغ لحظتنا الراهنة، ويتغلغل في كل مفاصل حياتنا، ويتسرَّب إلى الأدب والفن والفلسفة بوصفه تفكيراً يراوح بين المعرفة العلمية والاعتقادات الأسطورية والسحرية، وهو قادم من مراكمة تاريخية، تُراوح بين الحدس والتخمين والشعوذة.

في أبريل عام 2016م نشر الروائي الأمريكي أندرو سولومون مقالاً مطولاً في صحيفة الغارديان البريطانية، استعرض فيه حضور الدواء في الأدب والفن، وافترض أن أغلب المعالجين القدماء، كانوا كتَّاباً بالدرجة الأساس، ولذلك تمكنوا عبر العصور من وصف الأمراض وأعراضها والأعشاب والتركيبات الدوائية بدقة متناهية بعيداً عن الاصطلاحية الجديدة، التي اختصرت الكثير بسبب من الشكل التقني للطب الحديث. يعتقد هذا الروائي أنه لا يمكن لمعالج أو طبيب أن يصف دواءً علاجياً محدداً لحالة مرضية لا يعرف صاحبها كيف يحكي قصته معها. ولإثبات فرضيته، استعرض سولومون كثيراً من المؤلفات المهمة لكتَّاب أطباء شرحوا فيها المعاناة الوجودية للمعالج الذي يصطدم بقصة لمريض ما لا يحسن سردها.

العلاج بسرد الحكايات

يتفق سولومون مع فرضية عالم الأورام الأمريكي موخيرجي، التي تقول إن عالم الطب غير مؤكد على النحو الذي تطرحه العلوم الطبيعية، التي تستمد مرجعيتها من الرياضيات. يتساءل الكاتب نفسه عما إذا كانت التسمية القهرية للأجزاء والأمراض والتفاعلات الكيميائية، مثل اللجام والتهاب الأذن والتحلل الجلدي، هي آلية اخترعها الأطباء للدفاع عن أنفسهم ضد مجال معرفي غير معروف إلى حد كبير، لذلك تكون الكتابة، من وجهة نظره، هي الوسيلة المناسبة للرد على هذه الدفاعات. يعتقد موخيرجي أن الطب يبدأ من سرد الحكايات، فالمرضى يروون القصص لوصف المرض، بينما يروي الطبيب قصصاً أخرى تقوم على مقترحات علمية لفهمها. تنطوي القصة التي يرويها المريض جيداً، على عناصر عضوية متماسكة، تكشف الأسباب الكامنة وراء الألم الشخصي الذي يعانيه. ومن هنا تكون قوة الحكي قد استدعت دواءها بنفسها.

شَهِدَ علمُ الأدوية تطوراتٍ وانعطافاتٍ مهمة ليبلغ لحظتنا الراهنة، ويتغلغل في كل مفاصل حياتنا، ويتسرب إلى الأدب والفن والفلسفة بوصفه تفكيراً يراوح بين المعرفة العلمية والاعتقادات الأسطورية والسحرية.

سوء فهم عميق

إلى جانب مما سبق، أعتقد شخصياً أن هناك، وعلى الدوام، تقويضاً مضللاً لقصة الألم، تسرد من قبل ذلك الشخص الذي ندعوه “المرافق للمريض” فهو يخفق كثيراً في شرح الأعراض التي يعانيها المريض حين يتولى الحديث بالنيابة عنه بعد أن يعجز الأول عن طرحها، مما يتسبَّب في سوء فهم عميق، قد يتورط بسببه المريض في رحلة علاج ضالة، يرافقها تشخيص غير دقيق، وتصحبها أدوية ليست مناسبة. من هنا تتكشف أهمية الحكاية، التي تحتاج إلى اللغة الوافية، لتمنح المريض القدرة على الوصف والتدرج في سرد تطور حكاية الألم مثل نهر يعرف وجهته جيداً.

إن المرض هو كيفية من كيفيات الوجود البشري، معلقة بين الموت والحياة. يشحذ الذاكرة نحو الرغبة في البقاء، ويخفق أحياناً في تخطي الموت في شكوى وجودية تنبعث منها رائحة الماضي وقوته. ومن هنا أصبحت طرق العلاج واحدة من أهم القضايا التي شغلت الأدب في تاريخه القديم والحديث.

قد يوفِّر العلم التركة التجريبية الهائلة، والقوة في الفهم التي لها قابلية التكرار، لكنه وفي بُعده الموضوعي، يتشكَّل من غياب فهم الجوانب الجوهرية في الحياة الإنسانية، مثل العاطفة، والخوف، والنذالة، والغضب، وغيرها من الصفات البشرية، لذا جاء الأدب معالجاً للنص المفقود من حكاية السجل التاريخي للدواء.

في عالم الرواية

إلياذة هوميروسيظهر المرض في الإلياذة، كعقاب خارق للطبيعة، فيه مسحة شيطانية تشير إلى تلقي عقاب صاحبها لما فعله سابقاً من آثام، وعندما جاءت المسيحية، منحته صبغة أخلاقية، إلا أنها ظلت متزمتة بفكرة أن بإمكانها أن تكون عقاباً أو قصاصاً من جنس الجريمة أو الإثم، يخلِّص الإنسان من خطاياه، ويطهِّره من آثامه السابقة. ومن هذا المنطلق، طوّر الإنسان دفاعات خفية ضد شخصية المريض بالنفور من قربه، حتى وإن كان يعاني مرضاً غير معدٍ. وهذا النوع من الصدِّ الاجتماعي، هو الذي يظهر في سلوك مباطن اللاوعي للمعالجين، ولا مبالاتهم تجاه مرضاهم كما في رواية “الجبل السحري”. يؤشر هذا الأمر إلى اعتياد غياب التعاطف مع الذي تطول فترة علاجه من بينهم. وبهذا يصبح العلاج شيئاً فشيئاً بمثابة ممارسة عدوانية تطبع في عقل الإنسان، لكي تذكره بأن الموت يختبئ في فكرة الحياة نفسها وبطريقة هزيلة ومثيرة للاشمئزاز.

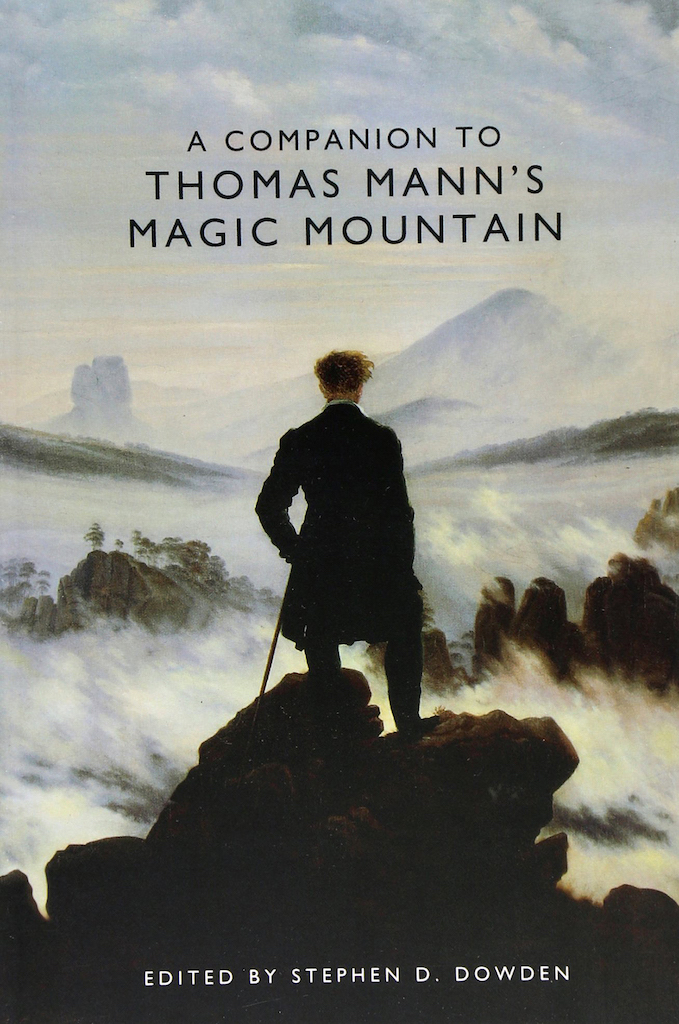

الجبل السحري

برع الروائي الألماني توماس مان في رائعته “الجبل السحري”، في تجسيد الألم الإنساني الناتج عن الأمراض العضوية والنفسية، بالإضافة إلى كشف أهمية الخطاب الثقافي في مصاحبة العلاج للتخفيف عن أوجاع المرضى. نُشرت هذه الرواية عام 1924م، أي بعد 6 أعوام تقريباً من بداية تفشي الإنفلونزا الإسبانية، التي أودت بحياة 4 ملايين نسمة في أوروبا وحدها.

في رواية الخلود، يحاول الراوي توضيح فكرة مصير الإنسان في ظروف يصبح فيها الوباء ظاهرة، تتفشى بين عدد كبير من الناس، يعاني المريض نقصاً في الاهتمام، بل ويتلقَّى في أحيانٍ كثيرة معاملة سيئة، غالباً ما تقوده إلى نوع من الجنون.

تدور أحداث الرواية في مصح يدعى “بيرغهوف” لمرضى السل، الذي يقع في دافوس، حيث يشوب المرضى شيء من العبث والجنون والتقزز وغرابة الأطوار، فيمثل الصفير الذي يخرج من الرئة المثقوبة، ملمحاً مهماً في أحداث هذه الرواية، حيث يتسابق المرضى فيما بينهم بالصفير، الذي يتصاعد فيما بينهم ليفوز من باستطاعته أن يصفر من إحدى رئتيه المهترئتين صفيراً متواصلاً. نتعقب في هذه الرواية أثر بطلها كاستورب، وهو يندمج شيئاً فشيئاً في هذا الجوِّ المشحون بالجنون والألم ويستجيب للدواء المخصَّص له بهذه الدرجة أو تلك.

يقدِّم توماس مان أبطاله وهم يصطفون في طابور طويل من أجل حقنة تزرق في الفخذ أو الذراع. يحظى الذي يعاني منهم سكرات الموت، بدفقة أكسجين مركَّزة تمرِّرها تلك الأجهزة التي لا تستخدم إلا بمثابة نفق معتم نحو النهاية، كنوع من توديع حار للمريض قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تظهر معاناة كاستورب مع الأطباء وطريقة معاملتهم للمرضى، الذين تنتابهم حالات هستيرية، كتلك التي تتسبب بها خسَّة الدكتور كافكا، الذي يبقي على حقنته متسخة وهو يداورها في أوردتهم. هذه المعاناة هي التي دفعت بطلنا إلى خوض عدد من السجالات الفكرية والفلسفية مع ذاته أولاً ثم مع بعض نزلاء المصح. بدأ كاستورب بمساءلة العالم والتاريخ والفلسفة، حتى إنه لم يتوصل إلى إجابة واضحة بخصوص ما إن كان قد انتصر على المرض أم لا. يوماً بعد يوم تتدهور حالته الصحية ويتحوَّل من شدة البؤس رجلاً هزيلاً يراقب تلاشيه ويخجل من فكرة انبثاق الحياة مجدداً في جسده.

أحسب أن توماس مان، وفي هذه الرواية على وجه الخصوص، يحاول عرضاً توضيح فكرة مصير الإنسان في ظروف يصبح فيها الوباء ظاهرة، تتفشى بين عدد كبير من الناس، يعاني المريض نقصاً في الاهتمام، بل ويتلقى في أحيان كثيرة معاملة سيئة، غالباً ما تقوده إلى نوع من الجنون. فهو يعاني ألماً لا يحتمل، وينتفي لديه أي شعور بالأمل. بعيداً عن التفسيرات الفلسفية العميقة التي تناولتها هذه الرواية الخالدة، فإنها تشير إلى ضرورة مزج العلاج بالتقاليد الإنسانية التي يحتاجها المريض.

ميلان كونديرا

في روايته (الخلود)، يستشهد ميلان كونديرا بالآلام الإنسانية كهوية وحيدة ودامغة تعبِّر عن شعور الإنسان العميق بفردانيته: “لا تتميز أناي عن أناكم بالفكر بشكل أساسي. هناك بشر كثيرون وأفكار قليلة. إننا إذ ننقل أفكارنا أو نقتبسها أو يسرقها أحدنا من الآخر، نفكِّر جميعنا بالشيء نفسه تقريباً. أما حين يدوس شخص ما فوق قدمي، فأنا وحدي من يحس بالألم. ليس الفكر هو أساس الأنا، بل الألم، أكثر الأحاسيس أولوية. في الألم لا يمكن للقطة أن تشك بأناها الفريدة وغير القابلة للتبديل. عندما يصبح الألم حاداً، يتلاشى العالمُ ويبقى كل منّا وحيداً مع نفسه. الألم هو المدرسة الكبرى للأنانية”.

يذهب كونديرا في هذه الرواية، إلى محاولة جادة لتفكيك الألم الإنساني الناتج عن القبح، الذي لا يكف هذا العالم عن تقديمه بشكل مستمر، وذلك بالسخرية من فكرة الخلود الذي يتعيَّن على المرء فيه أن يحيا مثل شوكة مغروسة في جسد التاريخ.

إن محاولات تسطيح الآلام العظيمة، هي علاج نجح فيه الأدب، بدرجة ما، في تخطي كثير من العقد والأمراض النفسية.

في السينما

تجاوز الطب الحديث، وبدرجة ما، أهمية التشخيص من خلال حكاية المريض وحدها، إلى اعتماد وسائل حديثة إضافية، وفَّرتها التكنولوجيا المعاصرة. لدينا الآن الصورة، التي توضح التشخيص الدقيق للمرض. حدث ذلك بعد اكتشاف الأشعة السينية من قِبل الألماني وليام رونتجن. وعلى الرغم من عدم زوال الحاجة كلياً إلى سردية المريض، ظهرت حاجات جديدة في مهارات تلقي الصورة، والقدرة على قراءتها وفق سردية العلم، التي تقترح طرق علاج تجريبية أكثر دقة. وللمفارقة فإن تزامن أهمية حكاية المريض مع شيوع ظاهرة الأدب الروائي، الذي يتناول المرض كواحدة من الكيفيات البشرية، عملت الفنون البصرية من جانبها، وفي مقدِّمتها السينما، على معالجة هذا الموضوع من خلال الصورة أيضاً، وذلك عبر عشرات النماذج السينمائية، التي تضمَّنت معالجة فكرة الدواء بأبعاده الثقافية والاجتماعية والعلمية.

“ذئب وول ستريت”

في فِلْم “ذئب وول ستريت”، من إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة ليوناردو ديكابريو، يتمكن البطل وهو يتدرج بسبب من ذكائه والكاريزما الاستثنائية والمربكة التي يتمتع بها، بالإضافة إلى قدرته على التحايل واقتناص الفرص، من جمع ثروة طائلة، وضعته في أجواء مفعمة بالرفاهية، نتج عنها تخمة حياتية قادته إلى تجريب كل ما هو ممتع وغير قانوني في هذه الحياة.

يبدأ بلفورت رحلة إدمانه على أنواع متنوِّعة من العقاقير المخدرة، وأهمها نوع الميثاكوالون، الذي يحمل أسماءً تجارية عدة، أشهرها “كواليود” التي انتشرت في بداية السبعينيات من القرن الماضي. يعمل عقار الميثاكوالون كمادة مخدرة، ترخي الأعصاب. كانت في بداية ظهورها تستخدم لعلاج الأرق، ثم تحوَّلت إلى مادة مخدرة ذات بُعد ترفيهي. يدمن عليها مطربو الروك أند رول، والهيبيز، ونجوم السينما، وعارضات الأزياء في مطلع الثمانينيات. تتداعى الأحداث مع بلفورت في الفِلْم. يعثر على هذا العقار المخدر، الذي كان يتعاطاه سابقاً بعد أن توقفت الشركة منذ زمن عن توفيره. يتناوله بشراهة لدرجة يقترب فيها من الموت. يفقد أثر لحظات هلوسته القصوى وارتكابه سلسلة من الحوادث بسيارته، الغطاء الأمني الذي كان يتمتع به، فيجهز على نفسه وينكشف للشرطة مع أدلة دامغة تدينه.

يظهر الدواء في هذا الفِلْم، ليس بوصفه مادة للخلاص فحسب، بل مغامرة يحتاجها الإنسان بعد أن يصاب بالتخمة من حياة لا حدود لرفاهيتها، حياة التمتع الجنوني والاستغراق بكل ما هو حسي، حتى يتمكن منه الضجر الذي لا خلاص منه. يبدأ البحث عن سبل أخرى أكثر فاعلية تمنحه جرعات من متع لم يألفها في الحياة العادية، التي يفشل في استعادتها مع ما تورط فيه بفعل التكرار.

النقص.. جوهر الإنسانية

يبدو أن الإنسان مريض في طبيعته، وأن الجسد هو محاولة للظفر باللحظة الراهنة من الصحة، وأن اقتراح الدواء، هو اقتراح قائم طول فترة مكوث الإنسان في جسده. فالعقاقير المخدرة، بالإضافة إلى كونها سم مهلك، هي أيضاً اقتراح مضنٍ للعلاج من الحياة بحد ذاتها، عندما تتحوَّل إلى واقع مفزع يصدف أن تبدو فيه كل الرغبات الحسية يسيرة المنال، إلى الحد الذي لم يعد معه بقاء شيء قابل للتمني يلوح في الأفق.

ماذا يتبقى بعد؟ لم تعد الحاجة إلى “المزيد” التي تغذي الغريزة الأساسية للبقاء قائمة، فهذا النقص الذي يشكِّل الجوهر الأساسي في الشخصية الإنسانية، هو حاجة مضمرة من حاجات الإنسان الملقى في الوجود. ذلك الكائن الذي يبدو أنه ولد ناقصاً ويعيش نقصه هذا إلى ما لانهاية. وفي كل رحلة حياته، يمشي نحو غاية ردم ما ينقصه لتولد مع اكتماله نقوصات جديدة.

يلجأ بلفورت إلى العقاقير المخدرة، حتى يصل إلى درس الحياة الأخير، الذي يتعلمه من خلال تأثير الأدوية المخدرة السيئة على وجوده. يكتشف بطلنا المرفه، أن العلاج الحقيقي الذي يحتاجه في رحلته، يكمن في القدرة على الإقلاع عن الدواء، وعن كل ما يغري نفسه في المضي نحو متعه الشخصية المبالغ بها. يتعلم قوة الإرادة بوصفها علاجاً شافياً. وهكذا يكون التخلص من الدواء، هو الدواء الناجع.

يؤكد جاك دريدا في مؤلفه “صيدلية أفلاطون”، أن هناك صعوبة في ترجيح اختيار المكافئ الدلالي لمفهوم “الفارماكون”، فهو كما يفيد فعل العلاج من جهة، يتضمَّن في الوقت نفسه معنى السم. وللتخلص من السم، كان بلفورت بحاجة إلى الإرادة، وكما يقول شوبنهاور: “يمكن للإرادة أن تتحدى المرض، تعرض الإرادة نفسها كجسم منظم”.

“مناورة الملكة”

وفي مثال آخر على المعالجة الصورية لفكرة الدواء، يقدِّم المسلسل التلفزيوني “مناورة الملكة”، الذي يُعرض على شبكة “نيتفليكس” من إخراج تولي سكوت، البطلة بيث هارمون في ملجأ للأيتام، وهي تصطف مع قريناتها من الفتيات اليتيمات في طابور طويل، ليتسنى لهن أخذ حصتهن اليومية من العقاقير المهدئة، التي كان توزيعها شائعاً في ملاجئ الأيتام في خمسينيات القرن المنصرم. تدريجياً تدمن البطلة الموهوبة على العقار المهدئ منذ الطفولة. يستدعي هذا الاسترخاء خيالها حتى أقصاه في شحذ موهبتها في لعبة الشطرنج.

تظهر في كل حلقة تشويقية تسبق بداية المنافسة مع لاعبيها، وهي تلتهم حبة أو حبتين من الدواء المخدر نفسه، الذي تعودت على تناوله منذ اليوم الأول منذ التحاقها بالملجأ. ولا شعورياً، تعزو فكرة مهاراتها الفذة وعبقريتها في اللعب إلى وهم الحبة المهدئة للأعصاب.

تدخل في رحلة معتمة مع الإدمان على الكحول، وهذا النوع من العقاقير، فتقترب حياتها المهنية من الانهيار التام. وتصبح على بُعد خطوة واحدة من نهايتها المحتومة، حتى تستعيد قوتها من جديد.

على الرغم من ذلك، نشاهدها وهي تتناول حبة المهدئ الخاصة بها في المباراة قبل الأخيرة من نهائيات بطولة الشطرنج العالمية. لم تجرؤ على خوض التجربة دون أن تمارس العادة، التي اقترنت بتكرار فوزها كل مرَّة. لكننا نشاهد المفاجأة في الحلقة الأخيرة، وهي تتخلى بكامل إرادتها عن الحبة المخدرة في مباراتها النهائية الأقوى والأصعب مع المصنف الأول على العالم، لكي تحقق فوزها كبطلة عالمية للعبة الشطرنج.

يظهر الدواء في هذا المسلسل على نحو محفِّز للخيال الإبداعي، الذي غالباً ما يدفع المبدعين إلى تناوله – وسنعرج لاحقاً على بعض أولئك المبدعين، الذين أدمنوا هذا النوع من العقاقير لغايات إبداعية – لكننا مع مرور الوقت، نتأكد أن ثَمَّة علاقة عكسية بين الشعور الذي يخلفه الدواء بالمريض وبين آثاره فيما بعد. فكلما كان الدواء مضراً، زادت اللحظات التي يسبب فيها المتعة. أوهمت بيث هارمون نفسها لأكثر من عشرين عاماً، على أنها عاجزة تماماً عن الفوز دون أن تتناول كبسولتها السحرية، أخذتها في النهاية إلى تجربة مشارفة الموت الحتمي لموهبتها، فضلاً عن الخطر النفسي والجسدي، الذي أحاط بها. وهو يشبه في ذلك الوهم الأول لتجربة الأشياء والأفكار، التي تستمد قدسيتها من التعود والتكرار. كلما طال زمن تراكمها أصبحت أكثر رسوخاً في اللاوعي البشري، حتى تكون بمنأى عن المساءلة. وهذا ما يفعله الأثر النفسي لتناول العقاقير لأول مرَّة، واستشعار شفاء ما من خلال تعاطيها. فالإدمان على الأدوية وما تمارسه على المريض من سُلطة تخضعه إلى الارتباط بها هستيرياً، هو المعادل النوعي لتأثير الدواء في ظهوره الأول على الناس، وتقليده كسلطة ذات بُعد كهنوتي يجري تقديسها ضمن طقوس هي أقرب إلى الشعوذة. فالإدمان هنا هو بمثابة ممارسة شعائرية بدائية يُقدَّس فيها الوهم على حساب الصحة.

المبدعون والدواء

في أي محاولة لتعقب تاريخ المبدعين مع الأدوية، نواجه عدداً لا نهائياً من قصص متنوِّعة لمبدعين في مختلف المجالات. رافقت مسيرتهم الطويلة أمراض فرضت عليهم مصاحبتها. بعيداً عن الأمراض العضوية، فقد عانى كثير من المبدعين أمراضاً نفسية غاية في التعقيد والمرارة. هذا ما يحدث غالباً لمن يحفر بآلةٍ حادة وعدوانية في أعماق ذاته من أجل استخراج عمل فني ينتج عنه كل ما هو فريد وعابر لليومي والعادي.

فيرجينيا وولف

حدث ذلك مع فيرجينيا وولف، أعظم روائية بريطانية في القرن الماضي على الأقل. عانت لسنوات طويلة من حالة عصابية نتجت عنها كآبة حادة. تطوَّر الأمر إلى تشخيصها بمرض “اضطراب ثنائي القطب” أو ما كان يعرف وقتها بـ “الهوس الاكتئابي”، وهي الحالة التي كانت تسبِّب لها اختلاطاً شديداً للمشاعر، ما بين تعاسة عميقة وبهجة عارمة. تراودها هلوسات غريبة وخيالات مرعبة. تتراءى لها الأجساد على أنها كيانات أبالسة مخيفين. ويتلاعب خيالها بموجودات صالة المنزل، فتنمو زهرات اللوتس من تحت الكراسي المحيطة بها. ويمد نبات العليق رأسه في المروحة التي تدور إلى جانب رأسها. حتى لجأت مضطرة إلى بدء مشوارها مع تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، التي كانت تعتقد بأن فاعليتها من الممكن ألا تتحقق مع استمرار تناول الطعام. ضاعف هذا الافتراض من نفورها من كل ما هو مادي، بما في ذلك الأكل، وكأن نبته شيطانية تكاد أن تتعفن بداخله. اضطرت في أحد أيام الربيع، وبسبب من شعورها باليأس، واعتقادها بأنها بدأت تفسد حياة الآخرين من حولها، إلى تناول مئة حبة صغيرة من الفيرونال، وهو أحد الأدوية المنومة التي تُعدُّ الجرعة الزائدة منه قاتلة. لحسن الحظ تم إنقاذ حياتها في اللحظة الأخيرة، وهكذا كان الدواء بالنسبة لفيرجينيا وولف تورية عن السم المشافي. فعندما تستحيل الحياة إلى فكرة قابلة للدحض على الدوام، وتستوطن في عقل إبداعي لافت في عبقريته، لا يمكنه أن يشرع في الاستسلام إلى العالم الواقعي على أنه الحقيقة الوحيدة، التي تخضع لمنطق الأغلبية. يجري البحث عن الشفاء في مكان آخر، وفي منطق مغاير ينتمي لانسجامه مع ذاته، التي تبدو من الخارج ملسوعة بالجنون والمرض. تعالج فيرجينيا وولف أحزانها أخيراً عندما تمشي ببطء نحو نهر أوز القريب من بيتها في الريف الإنجليزي، وهي تثقل جيوب معطفها بالحجر، لتتوارى منسجمة مع تيار النهر الجارف، الذي تسمح له بالتداعي من خلالها حتى تموت غريقة في الثامن والعشرين من مارس عام 1941م.

بول سارتر

على مستوى آخر، تخصص الكاتبة الإنجليزية سارة باكويل في كتابها الممتع “على مقهى الوجودية”، فصولاً كاملة لتعقب حياة الفيلسوف الفرنسي الشهير بول سارتر، حيث تشرح في أحد فصول الكتاب قصة إدمانه على العقاقير المخدِّرة، ومن أجل غايات إبداعية. واظب سارتر على تعاطي حبوب الكوريدرين بجرعات زائدة، حتى بلغ به الحال التهام شريط كامل منها وبشكل يومي، وهو منبه منشط أو مثير انتشر في خمسينيات القرن الماضي، يتكوَّن من مركب يجمع بين الأسبرين والأمفيتامين، يحفِّز النشاط الذهني ويساعد الخيال على الانفلات والاقتراب من الهلوسة المنظمة. أفرط الفيلسوف في تناوله من خلال مزجه مع الكحول، في محاولة لخداع ذهنه ليستمتع بهذا التشوش الذي يحفِّز الأفكار الغامضة على التجلي. وفي نهاية اليوم، كان غالباً ما يلجأ إلى المهدئات لتساعده على اجتياز هذه الحالة الصعبة. تقول باكويل: “إن سارتر عرف بالتجربة أن تعاطي الكوريدرين يؤدي إلى موهبة فريدة من نوعها على مستوى الكتابة”. وجد أثناء كتابته لثلاثيته الروائية “دروب الحياة” أن شخصياته تولد استعارات جديدة تحت تأثير تناوله للمخدر، كلما تمشي في شارع جديد داخل الأزقة في الرواية.

عام 1971م أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً بسحب دواء الكوريدرين من السوق المحلي، مما اضطر سارتر إلى البحث عن أنواع أخرى من الأدوية المخدرة، ظل يتناولها حتى نهاية حياته. وعلى الرغم من تلف جهازه العصبي وضعف بصره، إلا أنه بقي يتطلع نحو هذه الأدوية من أجل خيلائه كفيلسوف، فهي الغاية الوحيدة والحقيقة التي عاش من أجلها. الكتابة وحدها التي من حقها أن تبرر لكاتب مثل جان بول سارتر وسيلة هلاكه. كأن فعل الكتابة يتناوب مع الدواء في رقصة وجودية غاية في الفتنة والرعب من أجل أن تجعل حياته شيقة ومغوية حتى النهاية.

هذا ما يحدث غالباً لمن يحفر بآلةٍ حادة وعدوانية في أعماق ذاته من أجل استخراج عمل فني.. ينتج عنه كل ما هو فريد وعابر لليومي والعادي.

الناجي الوحيد

يميل الإنسان نحو الشعور بأنه الناجي الوحيد في القصة، فمثلما يشعر الفرد وهو يشاهد الأفلام السينمائية، التي تدور حول موضوعات النجاة من كوارث طبيعية أو جرائم قتل، تزهق فيها أرواح شخصيات داخل العمل، وكأن البطل الناجي يمثله هو شخصياً. وهذا صحيح من الناحية النفسية، فالإنسان هو الناجي الوحيد في قصته، بينما يشهد في مراحل حياته تساقط الأشخاص الذين يسبقونه نحو الموت. ومن هذا المنطلق، يشكل الدواء بالنسبة للبشر إشعاراً حقيقياً بتحقق المرض في أجسادهم. وفي محاولة للهروب من الاعتراف بالعلل الجسدية بدفاعات وهمية من أجل النجاة، يُقدِم الكثير على نكران الأمر والاستهانة بفرضية وقوع هذا المرض.

رهاب الأدوية.. والتهامها

يعاني البعض من حالة مرضية تسمى “رهاب الأدوية”، وهو خوف غير مبرَّر في مجمل حالاته من استخدام الأدوية العلاجية. يحاول المريض فيه تجنب استخدام الأدوية بكل الطرق الممكنة. يلجأ في أغلب الأحيان إلى قراءة تفصيلية للائحة الأعراض الجانبية التي يسببها الدواء المعالج. ويتفاعل معها بخوف وقلق مبالغ فيه، من أجل إيهام نفسه والمقرَّبين منه، بأن نسبة ضرر الدواء عليه أكثر من منفعته.

يلجأ المصاب بالرهاب الدوائي غالباً إلى إنكار حالته المرضية. وينصب العداء لكل فكرة من شأنها أن تخفف عليه الأعراض التي يعاني منها. يعزِّز هذا النوع من الرهاب الجانب الوقائي عند الإنسان. في المقابل يكون أكثر الناس حرصاً على صحته في تجنب مسببات الأمراض أو العدوى من خلال ممارسات صحية، يداوم عليها في اللجوء إلى الغذاء الصحي أو ممارسة نوع معيَّن من الرياضات. إن تجنب المشكلة يخلق في موضوعها فكرتها النقيضة، التي تؤدي إلى شبكة لا تنتهي من المشكلات الجانبية، لذلك تشير الأبحاث إلى أن أكثر من يتعرَّض إلى مشكلات صحية، هم أولئك الذين ينكرون بشكل قطعي الأعراض التي يشعرون بها.

التهام الأدوية

بالمقارنة مع الخوف غير المبرَّر من المرض، يوجد نوع آخر من الناس، الذين يشكِّل لهم الدواء، الركن الآمن في الحياة، غالباً ما يخزِّنون أنواعاً متعدِّدة من الأدوية في المنزل. يقبلون على التهام أدوية في متناول اليد حال أي شعور يداهمهم بالألم. يشكِّل الدواء في هذه الحالة، اقتراحاً سريعاً لإطالة عمر الإنسان. وغالباً ما تؤدي هذه العادة إلى الارتكان النفسي، الذي يزيل القلق حال تناول المريض للدواء.

يلجأ المصاب بالرهاب الدوائي غالباً إلى إنكار حالته المرضية، وينصب العداء لكل فكرة من شأنها أن تخفِّف عليه الأعراض التي يعاني منها، ويعزِّز الجانب الوقائي لدى الإنسان هذا النوع من الرهاب

وقبل أن يبدأ مفعوله يشعر المريض بالراحة. في مثل هذه الحالات، يستجيب الأشخاص من هذا النوع إلى شعور إيجابي في ردة الفعل بعد تناول الدواء مباشرة. وهو ما يؤشر إلى نسبة طفيفة من توهم المرض لديهم. ومن هنا، وجد العلاج الوهمي أو ما يسمى بالـ “بلاسيبو” وهو دواء وهمي لا يحمل أي مادة علاجية. يعطى لبعض المرضى من أجل قياس استجابتهم النفسية بعد تناوله. وعلى الرغم من استجابة الكثير لمثل هذه الأدوية، واكتشاف أن هذا الدواء بالفعل لديه القابلية أحياناً في إحداث بعض التغييرات الفيسيولوجية في الدماغ، كاستجابة سريعة لدواء وهمي في حقيقته، إلا أن تأثيره النفسي يجعله في مصاف الأدوية العلاجية الحقيقية. ومع كل ذلك، فإن كثيراً من اللجان الصحية العالمية، عدته عملية خداع للمريض. ويمثل جانباً مظلماً من جوانب الطب السيئ، وهذا لم يمنع من أن العلاجات الوهمية، أصبحت مشرعة قانوناً فيما يخص مسكنات الألم، وأدوية الكآبة، ومضادات القلق. إن كثيراً من الأمراض تكون في طبيعتها نفسية بالدرجة الأساس. فقد جرى الاعتقاد سابقاً أن مرض السل على سبيل المثال، ينشأ عن الكبت العاطفي وتثبيط المريض في التعبير عن مشاعره لمدة طويلة. تذكر الكاتبة والمفكرة الأمريكية سوزان سونتاغ في كتابها “المرض كاستعارة” الصادر عن دار المدى وترجمة حسين الشوفي، أن السبيل الوحيد للتخلص من أمراض خطيرة بالنسبة لأبطال الروايات في القرن السابع عشر، هو قبول الحياة والتعبير عن الهويات العاطفية بحرية أكبر، وهو علاج ثقافي اقترحه كثير من الكتَّاب والشعراء في الحقبة الرومانتيكية.

إشارات رومانسية عميقة

إن الشحوب والهزال والتردي الجسماني وذبول المحاجر وانطفاء السحنة، عوملت في المرحلة الرومانتيكية، لا بوصفها علامات تنذر بخطر الموت، وإنما إشارات عاطفية عميقة تشير إلى وقوع حاملها في حالة من الهيام والوله والغرام، الذي لا تنطفئ نيرانه المستعرة على الدوام. وهكذا تحوَّلت الأعراض المخيفة إلى رتبة اجتماعية، سرعان ما تبنتها الطبقات الأرستقراطية كدليل على أنها تحب بطريقة رومانسية، يذوب فيها العاشق ويتلاشى دون أن يفكر بالتحدث إلى طبيب العائلة.

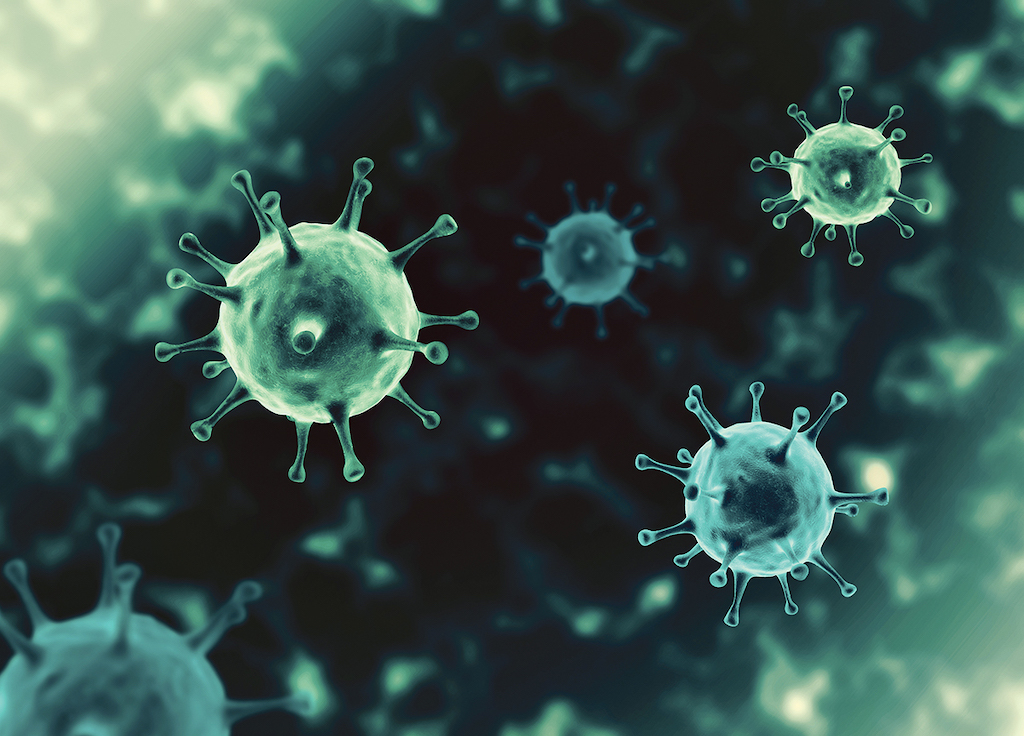

كوفيد-19

في 30 يناير من عام 2020م، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن تفشي جائحة كورونا، المعروف بكوفيد19-، يشكِّل حالة طوارئ صحية عامة، تبعث على القلق الدولي، تبعتها الغالبية العظمى من دول العالم بإعلان حجر صحي شامل. لم يعد هناك شيءٌ مهمٌ يشغل البال سوى الدواء، والأسئلة التي لا تتوقف عن موعد اقتراب اكتشاف اللقاح الناجع لهذا الفايروس الذي انطلق وكأن فرانكنشتاين استيقظ لتوه.

جائحة داء كورونا، المعروف بكوفيد-19، شكَّل حالة طوارئ صحية عامة، حيث لم يعد هناك شيءٌ مهمٌ يشغل البال سوى الدواء، والأسئلة التي لا تتوقف عن موعد اقتراب اكتشاف اللقاح الناجع لهذا الفايروس.

أفرغ العالم تماماً من مباهج الحياة، وظلت الشوارع تصفر موحشة، وهي تعيش حالة إغلاق مراكز التسوق والمطاعم، وتوقفت معظم وسائل النقل، وخلت الفضاءات العامة من حركة الناس. تأمل الأدباء في كل أنحاء الكرة الأرضية مندهشين من هذا الوضع الغريب، وليس هناك توماس مان يكتب لنا رواية عن الوباء. أو بوكاتشيو ليروي لنا مئة حكاية لشغلنا عن فكرة البحث عن الدواء المستحيل. الفلاسفة الأحياء دون سواهم شغلوا أنفسهم بمناوشات على مواقع الصحف المعروفة مستنكرين حالة الإغلاق العام، يقلبون معنى (السياسة البيولوجية) بوجه الحكومات التي تصادر حقهم في حرية الحركة.

في وحشة تلك الأيام، بقيت وحدها شارات الصيدليات الخضراء تكافح عتمة الليالي وتومض من بعيد، لتقول إن الصيدلية هي المكان المأهول الوحيد الذي يمكنه الصمود أمام عاديات الزمن.

أنتحر الفيلسوف والناقد الفرنسي جيل ديلوز بأن رمى نفسه من نافذة شقته بعد أن تعب من زجاجة الأكسجين التي رافقته “مثل كلب معلق في حياته” على حد وصفه.

دولوز الذي قال لنا: كنت دائماً مع الدواء.. كنت دائماً مع الصيدلية.

الدواء في عصر الثورة الصناعية

اسم علمي، وآخر تجاري

للأدوية نوعان من الأسماء، اسم علمي واسم تجاري، الاسم العلمي – Generic name وهو اسم المادة الفعَّالة للعلاج، ويصف التركيب الكيميائي للدواء، ويصعب في العادة استخدام الاسم العلمي بشكل عام بين الناس، بينما يتم وضعه من قِبَل هيئات حكومية مسؤولة. في أمريكا مثلاً، يتم اعتماده من قِبل مجلس الأسماء المعتمدة في الولايات المتحدة، ويمكن بعد ذلك تطوير نسخة مختصرة للاسم الكيميائي عبر الترميز، مثلاً RU 486، لتسهيل استخدامه من قِبَل الباحثين.

ويحمل الاسم العلمي للمادة الفعالة بعض خواصها العلاجية، وتستخدم شركات الأدوية هذه المادة في إنتاج مستحضراتها الدوائية، وتعطيها اسماً تجارياً (Brand Name) يمثل الشركة، وهو اسم تختاره ويختص بالشركة المنتجة للدواء، ويصبح ملكاً خالصاً لها متى امتلكت براءة اختراعه، فإذا أنتجت شركة دواء أخرى دواءً من المادة نفسها الفعالة، فعليها أن تختار له اسماً تجارياً مختلفاً، مثل المادة الفعَّالة في دواء ألم الرأس التي تحمل الاسم العلمي “الباراسيتامول”، بينما “البنادول” و”التايلينول” هي أسماء تجارية لتلك المادة نفسها، ويمكن أن يحمل الاسم التجاري صفة من صفات الدواء أو اختصاراً للاسم العملي لتسهيل التعامل به.

وينتج عن الاسم التجاري للدواء بعد فترة من استخدامه اسم هجين، أو ما يعرف بالاسم المكافئ، فاسم العلامة التجارية هو الدواء الأصلي الذي اكتشفته شركة الدواء، وتملك براءة اختراعه وحق الامتياز في تصنيعه، ولا يسمح لأي شركة في العالم بتصنيع الدواء نفسه إلا بعد مرور عدد من السنوات، تكون 5 سنوات في العادة، وقد تصل إلى 20 سنة في بعض الدول، ولحفظ حقوق الشركة المخترعة للدواء، يكون الاسم التجاري الذي تستخدمه عادة اسم: دواء العلامة التجارية، وبعد انتهاء سنوات حقوق الملكية للدواء، تستطيع باقي الشركات إنتاج المادة نفسها الفعَّالة الموجودة في دواء العلامة التجارية، وتعطيه أسماء تجارية خاصة بها يسمى باسم الدواء الهجين أو المكافئ.

عادة تكون شركات الأدوية ذات العلامة التجارية من الشركات الكبيرة والعريقة وذات مصداقيه عالية، وتحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة في إنتاج الدواء، ما يضمن بأن يحمل الدواء خصائص أفضل وأقل آثار جانبية. ولكن يعيبها في الأغلب ارتفاع أسعارها، فقد يصل إلى عشرة أضعاف سعر الدواء الهجين، تحت مبرر تعويض تكاليف البحث واكتشاف الدواء، وكذلك كون الشركة ستكون مسؤولة قانونياً عن أي آثار جانبية محتملة من استخدام الدواء. ومع ميزة انخفاض سعر الدواء الهجين، إلا أن إنتاجه لا يكون بجودة دواء العلامة التجارية نفسها، إذ تنتجه في الغالب شركات صغيرة تراعي تكلفة الإنتاج والسعر على حساب الجودة، مما يؤثر في فعالية الدواء ويرفع احتمالية آثاره الجانبية.

الأدوية بين الفعالية والسلامة.. والآثار الجانبية

مع ازدهار صناعة الأدوية، أخذت شركات الأدوية التركيز على إيجابية أدويتها، وهذا ما أوجد اتهامات لها بدعم دقة بياناتها التي تخلو من بيان الآثار الجانبية، ومع تصاعد الخلافات مع شركات الأدوية، تشكَّلت مجموعات مستقلة ووكالات حكومية، تنظر جميعها في مدى مأمونية العلاجات والأدوية، وتقيِّم آثارها الجانبية مع موازنة منافعها.

في الولايات المتحدة، تقوم هيئة الغذاء والدواء (FDA) باعتماد المنتجات الصيدلانية الجديدة، وذلك عبر دراسة واستقصاء بيانات الدواء ما قبل السريرية، ومن ثم التجارب السريرية التي تتكوَّن من ثلاث مراحل، الأولى تبحث (سُمِّية) الدواء على عدد قليل من المتطوعين الأصحاء غالباً، والمرحلة الثانية تبحث في فعالية الدواء، وتسمى أيضاً مرحلة إثبات الفكرة، أما المرحلة الثالثة فتكون على أعداد أكبر من المرضى، وذلك لتشكيل فهم أعمق عن مدى سلامة وفعالية الدواء، وبعدها يتم تقديم نتائج دواء جديد إلى هيئة الغذاء والدواء، التي تسمح بتسويق الدواء في الولايات المتحدة بعد تقييم إيجابي للمخاطر والمنافع، وغالباً ما تتم مرحلة رابعة لدراسة الآثار ما بعد التسويق بهدف مراقبة سلامة الدواء عن كثب.

في أوروبا، يتم التقييم بواسطة وكالة الأدوية الأوروبية، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لندن.

في المملكة العربية السعودية، تأسست في 1424هـ / 2004م هيئة الغذاء والدواء ومن أهدافها المراقبة والإشراف على الأدوية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، والتأكد من سلامة ومأمونية وفاعلية الدواء للإنسان والحيوان ومأمونية المستحضرات الحيوية، والكيميائية التكميلية، ومستحضرات التجميل، والمبيدات. وكذلك تقوم هيئة الغذاء والدواء بتفتيش مؤسسات تصنيع الأدوية ومؤسسات استيراد الأدوية وبيع الجملة وإخضاع هذه المؤسسات للرقابة وإصدار التراخيص لها. وتتحكم الهيئة بشروط الترويج والإعلان عن الأدوية المرخصة. وأخيراً تقوم الهيئة بالتحقق من جودة الأدوية المعروضة في السوق ومراقبة الأدوية بعد تسويقها ورصد الآثار الضارة التي قد تنجم عن تناولها، وتزويد المهنيين والجمهور بمعلومات مستقلة عنها.

مع كل هذه القيود، إلا أن (بعض) شركات الأدوية تقوم باستمالة الباحثين عبر منح مؤتمرات وندوات وميزات أخرى في مقابل إدراج إيجابية أدويتها في أبحاثهم بشكل لا يدعو للريبة، كما تقوم بزيادة جرعة تسويق أدويتها عبر استمالة الأطباء والصيادلة لاختيار أدويتها لمرضاهم في مقابل عديد من المميزات.

اترك تعليقاً