لنفترض أن شخصاً ما قرَّر أن يبني بيتاً ريفياً للراحة، وبدأ يتخيَّل محيطه الخارجي: درجٌ يصله بمدخله المرتفع قليلاً، نخلةٌ بجانبه، حديقةٌ صغيرة على الجانب الآخر، مجموعة من الورود قبله، بركة مياه في الوسط.. وقبل الاسترسال، أراد أن يتخيلها جميعاً ليرى اتساقها، فوجد أنه لا يستطيع ذلك. فبإمكانه أن يتخيَّل جانباً واحداً، اثنين أو ربما ثلاثة معاً، ولكنه كلما تخيَّل جانباً إضافياً اختفى جانب آخر.

فهل قدرتنا على الخيال البصري محدودة؟ ولماذا؟

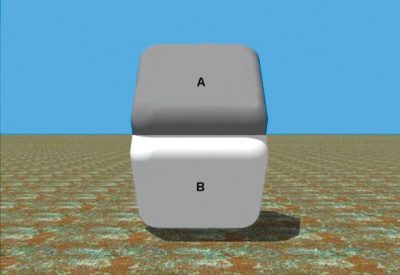

تؤكد الدراسات العلمية الحديثة في علم الدماغ والأعصاب أن قدرتنا على الخيال البصري هي بالفعل محدودة. وقد بينت اختبارات عديدة، أنها ناتجةٌ عن التكوين العصبي لمنطقة البصر في الدماغ. كما أظهرت أيضاً، أن هذه المحدودية تؤدي بدورها إلى انحيازات عديدة تشوه رؤيتنا الموضوعية. فتصبح الصورة التي تنقلها عيوننا إلى الدماغ، محمَّلة بكثير من العوامل الذاتية، كوضعنا العاطفي أو المبالغة في توقعات معيَّنة. وفي أحيان أخرى، تعطي وزناً لأشياء معيِّنة على حساب أشياء أخرى عند الرؤية، كأولوية الحدود بين الأشياء على الألوان، أو اللون الأحمر على الأخضر وغير ذلك، تشير إليه بوضوح الأشكال العديدة من الخداع البصري.

والحال أن الخيال البصري يلعب دوراً أساسياً في حياتنا على الصعيد الفردي والاجتماعي. ويسهم في مجموعة متنوِّعة من الوظائف الإدراكية عالية المستوى، بما في ذلك ترميز الأشياء في الذاكرة واسترجاعها عند الطلب، خاصةً في مجال الأعمال الفنية والأدبيــة، وفهم اللغـة وحتى التواصـل الاجتماعي. وتؤثر محدوديته سلباً على هذه النشاطات، وتعيق ما يمكننا إنجازه في الحياة اليومية.

“عين العقل”

إن القول العربي المأثور، “عين العقل” هو تعبير يُستعمل اليوم علمياً لدراسة الخيال البصري في الدماغ. ولطالما تكهن العلماء أن فعل الخيال البصري يوظف الدوائر الكهربائية نفسها في الباحات التي تُستخدَم عند استعمال أعيننا الجسدية، وتم دعم صحة هذا الرأي لاحقاً بواسطة عمليات المسح الدماغية.

والدليل على ذلك، أنه عندما ننظر إلى شخص ما عن قرب، على سبيل المثال، تصبح شبكةٌ معينةٌ من مناطق الدماغ نشطة، بما في ذلك المناطق التي تعالج الإشارات الأولية من أعيننا، ومن بينها المناطق الأكثر تطوراً، والتي تتعرف على الوجوه الفردية. وعندما نغلق أعيننا ونتخيل وجهاً ما، فإن أجزاء الدماغ التي تتلقى إشارات من العينين تصبح نائمة، لكن المناطق التي تتعرَّف على السمات التي تحدِّد الفرد، تضيء مرةً أخرى، مما يؤكد الفرضية العلمية حول نفس الشبكات العصبية.

هذا ما يتعلَّق بالناحية البصرية الصرفة، لكن الخيال البصري يسخّر وظائف دماغية أكثر من ذلك. فالمعلومات البصرية المنقولة من العينين تتم معالجتها في الفص القذالي، الواقع في الناحية السفلية من خلفية المخ، على شكل تمثيل للأشياء المنقولة. وفوقه مباشرة، يقع الفص الجداري التي تتمثل وظيفته في تنسيق المعلومات الحسية وتكاملها مع الحواس كافة، ومنها البصر.

إن الخيال البصري هو الجسر الذي يربط الإدراك الحسي بالتمثيل البصري، وهو جزء أساسٌ من المعرفة البشرية. وهذا الربط بالذات، هو في الوقت نفسه ما يسبب هذه المحدودية في الخيال. وعلى الرغم من وجود قوة معالجة هائلة في دماغنا، فإنها تصبح محدودة للغاية بسبب اختناق الإدراك الحسي بالتمثيل البصري. وأثبت ذلك اختبار أُجري في جامعة جنوب ويلز الجديدة. إذ طُلب من عدة مشاركين تَذكُر ما رأوه في سبع صورٍ عُرضت عليهم. فتبين أن خيالهم البصري كان محدوداً عند تخيلهم أكثر من ثلاث أو أربع صور. وتبيَّن أيضاً أن درجة التوهج للصورة المتخيلة، تقل مع زيادة الصور المطلوب تخيلها.

هناك أدلةٌ كثيرة على أن ما نراه ليس انعكاساً موضوعياً ومباشراً للعالم الخارجي بواسطة حواسنا، بل تمثيلاً ذهنياً له، تغذيه وتؤثِّر فيه تجاربنا العاطفية وغيرها

ويقول فريق البحث نفسه، إنه من المحتمل أن يكون سبب هذه المحدودية أيضاً، الطريقة التي يعالج بها الدماغ المعلومات المنقولة إليه. إذ تمر المعلومات البصرية، والحسية أيضاً، بمراحل متعاقبة من المعالجة في طبقات من اللحاء في قشرة الدماغ البصرية، وفي القشرة الحسية. وتتم معالجة المعلومات الأساسية أولاً ومن ثم معالجة المعلومات الأكثر تطوراً مثل التعرف على الصورة، بمسح من الأعلى إلى أسفل. وتختلف هذه الأولويات بين المعلومـات البصريـة والحسيـة، مما ينتـج عنه محدوديـة في الخيال البصري.

هذا النقل من أعلى إلى أسفل، يبدو أنه ضروريٌ أيضاً للتحكم بإطلاق نقاط التشابك بين الخلايا العصبية في المناطق البصرية من الدماغ. ويمكننا أن نفكر في هذا التلاعب من أعلى إلى أسفل كرسم خرائط للصور التي نريد تخيلها. عندما نتخيل صوراً متعددة، نخلق خرائط متعددة (ومن هنا تبرز أهمية الحدود)، هذه الخرائط تتنافس على المساحة البصرية في الدماغ. ويضيف فريق البحث من جامعة ويلز، أن هذه المنافسة بين الخرائط المتعددة، ربما هي أيضاً أحد الأسباب الأساسية المسؤولة عن حدود قدرتنا.

القدرات متفاوتة

وتبيِّن الأبحاث العلمية الحديثة، أن قدرتنا على الخيال البصري تتفاوت من شخص إلى آخر. وأول العلماء الذين بدأوا البحث في هذا المجال هو فرانسيس غالتون في أواخر القرن التاسع عشر، عندما نشر بحثاً حول “إحصاءات الصور الذهنية لتحديد الدرجات المختلفة من الحيوية والإشراق، أو درجة توهج الصور في الخيال، التي يتمتع بها الأشخاص المختلفون”. فطلب من زملائه في المجال العلمي أن يفكروا في مائدة الإفطار الخاصة بهم، ويصفوا له حيوية انطباعاتهم. وتبين له أن هذه القدرة تباينت بشكل ملحوظ. فبعض الأفراد يمكنهم أن يرسموا صورة ذهنية رائعة تقارب المشهد نفسه، والبعض الآخر يمكن أن يستحضروا صورة قاتمةً للغاية، وكانت المفاجأة أن بعضهم لا يتذكر شيئاً على الإطلاق.

يشير علماء الأعصاب والدماغ اليوم إلى عدم القدرة هذه بتسميتها “أفانتزيا”، أو تعمية. والتعبير مؤلفٌ من “أ” ومعناها في اللغة اليونانية “من دون”، و”فانتزيا” ومعناها “القدرة على تشكيل صورٍ ذهنية”. وتشير الإحصاءات إلى أن هذا “المرض” يصيب %2 من مجمل الناس. وما يثير الغرابة أن الصور تحضر لهؤلاء في أحلامهم، لكنها تغيب في الخيال الإرادي.

ويقول أخصائي الأعصاب آدم زيمام من جامعة إكستير، الذي صاغ تعبير “أفانتزيا” عام 2015م، إن الذين يعانون منها، ربما هم قادرون على تشكيل صور بصرية، لكنهم لا يمتلكون إمكانية الوصول الواعي إليها، إنهم يفتقرون إلى الخيال البصري.

مهمة التعليم الأساسية هو التحفيز والتدريب على التخيـل البصـري وتكويـن الصــور وتوليد أشكال تمثيلية، لفظية وصورية

وبعد استبيانات عديدة، تبين للباحثين أن درجة الزَهو للصورة في مناطق الدماغ البصرية تتفاوت بين شخص وآخر. وهكذا فإن هناك درجات متفاوتة لقدرتنا على الخيال البصري مرتبطً بتكويننا البيولوجـي. وبما أن الأبحـاث العلميـة حول موضوع الخيال البصري هي في بدايتها، هناك حاجةٌ لتأكيد هذه النتائج بواسطة أبحاث أخرى.

وإذا ما تم تثبيت هذه الحقائق، يضيف زيمام، يمكننا تحديد الطلاب الذين يعانون من التعمية، وإذا اتضح أن هذه الحالة تؤثر على قدرتهم على التعلم، يصبح من الممكن عندئذٍ وضع استراتيجيات تعليمية بديلة لهم.

انحيازات الخيال البصري

كيف لنا أن نعرف أن ما نتخيله بصرياً يختلف عما يتخيله الآخرون؟

لتقييم الخيال البصري موضوعياً من دون الاعتماد على وصف الأشخاص أنفسهم، قام فريق من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا بقيادة ريبيكا كيوغ باختبارٍ استخدموا فيه تقنية تعرف بالتنافس ثنائي العين – حيث يتم تبادل الإدراك البصـري بين الصور المختلفة بعرضها على كل عين. وارتدى المشاركون نظارات ثلاثية الأبعاد، إحداها خضراء لإحدى العينين، والأخرى حمراء. وعندما توضع الصور على النظارات لا يمكننا رؤية كلتا الصورتين في وقت واحـد، لذلك يتحـوّل دماغنـا باستمرار من الصورة الخضراء إلى الحمراء.

عندما يعرض على الناس صورتان متراكبتان مختلفتان تماماً، فإن أي شخصٍ سيتمكن من رؤية صورة حمراء أو زرقاء فقط عند ارتدائه نظارات ثلاثية الأبعاد وليس كلتاهما في الوقت نفسه. ولكن بإمكاننا التأثير على ذلك من خلال الطلب من المشاركين تخيل إحدى هذه الصور مسبقاً. فالذين طلب منهم أن يتخيلوا صورة خضراء زاد احتمال رؤيتهم للصورة على أنها خضراء بمجرد وضع النظارات ثلاثية الأبعاد.

الرؤية والحالة العاطفية

وفي واقع الأمر، إن ما نراه ليس موضوعياً بالمطلق. فكل فرد يرى متأثراً بعواطفه وبخبرته الخاصة. ولذلك، فالصورة الواحدة يراها كل واحد من زاويته الخاصة. ففي دراسة قامت بها أريكا سيغل من جامعة كاليفورنيا ومساعدوها، توصلت إلى أن “مشاعرنا العاطفية هي محدد حاسم للصورة التي نخلقها. أي إننا لا نعرف العالم من خلال حواسنا الخارجية فقط – فنحن نرى العالم مختلفاً عندما نكون مبتهجين أو في حالة كراهية”. وقد أجرى فريقها اختباراً على أفراد بجعل حالتهم العاطفية تتأثر خارج إدراكهم الواعي، وذلك بإعطائهم حوافز مختلفة من دون أن يكونوا على علم بذلك، ثم عُرضت عليهم وجوه محايدة أو غير منفعلة، وتبين أن هذه الصورة اختلفت حسب حالة الرائي.

في هذا الاختبار، تعرَّض 43 مشاركاً إلى سلسلة من الصور الوامضة مقابل العين المفضَّلة (للعينين تفضيل تماماً كاليدين بين اليد اليمنى أو اليسرى)، وفي الوقت نفسه، تم عرض صورة منخفضة التباين لوجه مبتسم أو متجهم أو محايد على العين الأخرى غير المفضّلة، وفي الواقع، فإن هذه الصورة ستتأثر بالمحفزات المعطاة إلى العين الأخرى، وهذا لا يعيه المشاركون.

في هذا الاختبار، تعرَّض 43 مشاركاً إلى سلسلة من الصور الوامضة مقابل العين المفضَّلة (للعينين تفضيل تماماً كاليدين بين اليد اليمنى أو اليسرى)، وفي الوقت نفسه، تم عرض صورة منخفضة التباين لوجه مبتسم أو متجهم أو محايد على العين الأخرى غير المفضّلة، وفي الواقع، فإن هذه الصورة ستتأثر بالمحفزات المعطاة إلى العين الأخرى، وهذا لا يعيه المشاركون.

في نهاية كل تجربة، عُرِضت على المشاركين خمسة وجوه، وطلب منهم اختيار الوجه القريب من الذي رأوه. وتبيَّن أنهم اختاروا الوجه الذي عرض عليهم من دون أن يعرفوا ذلك.

وعلَّقت سيغل وزملاؤها على ذلك بأنه يمكن لنتائجهم أن تكون ذات تأثيرات كبيرة في العالم الحقيقي، تمتد من التفاعلات الاجتماعية اليومية، إلى مواقف ذات عواقب وخيمة، كأثرها على القضاة والمحلّفين وتقييم الوقائع والحقائق.

في نهاية المطاف، هناك أدلةٌ كثيرة على أن ما نراه ليس انعكاساً موضوعياً ومباشراً للعالم الخارجي بواسطة حواسنا، بل تمثيلاً ذهنياً له، تغذيه وتؤثِّر فيه تجاربنا العاطفية وغيرها.

العمى وعمى الألوان والخداع البصري

إن الأشخاص الذين يعانون من العمى منذ الولادة، يستطيعون تخيل الأشياء بأبعادها الثلاثة، لكن من دون ألوان. وذلك بالتعويض عن حاسة النظر بحاسة اللمس، وبتحديد المواقع بالصدى. لكن المفارقة أن الذين يعانون من عمى الألوان بعد الولادة يستطيعون رؤية الألوان في أحلامهم فقط، أما المصابون قبل الولادة فليس باستطاعتهم ذلك.

بالإضافة إلى العوامل سابقة الذكر، التي تجعل رؤيتنا للأشياء غير موضوعية، هناك أيضاً أسباب عديدة تؤدي إلى خداع بصري، منها على سبيل المثال، أسباب تاريخية تطورية. فالدماغ البشري مفطور على إعطاء أولويات عند النظر إلى الأشياء تتعلَّق بعوامل أساسية، ارتبطت بحياتنا اليومية وأولوية البقاء، تؤثِّر على الصورة المنقولة وقد اختلفت عما هي في الواقع.

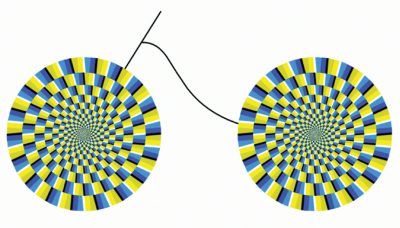

فالرسم أدناه، وهو واحدٌ من آلاف الخدع البصرية، هو لدرَّاجةٍ ثابتةٍ لا تتحرك. لكن لأننا معتادون أن نراها في أغلب الأحيان متحركةً، وكذلك بفضل عبقرية واضع هذا الرسم، وهو أكيوشي كيتاوكا أستاذ علم النفس في جامعة “ريتسوميكان” في طوكيو، نتخيلها بانحيازٍ ضد واقعها الفعلي:

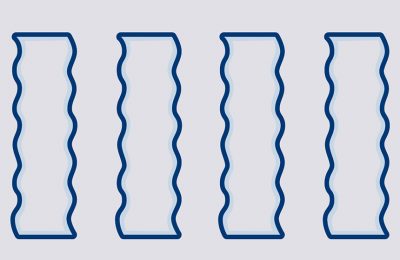

إن المساحات داخل المستطيلات المتموجة تبدو زرقاء فاتحة، في الواقع هي ليست كذلك، إنها بيضاء، فإذا أزلنا الخطوط الخارجية تختفي تلقائياً الداخلية.

الأرجح أن تفسير ذلك يرجع إلى أن القشرة المخية في الدماغ لديها خلايا عصبية مكرّسة لإيجاد الحدود أكثر من تلك التي للألوان. ذلك لأن الحدود أكثر فائدة في تحديد الأشكال، كما رأينا سابقاً.

صديق المتقدِّمين في العمر

تقول الدكتورة جنيفر ريان من جامعة تورونتو، والمؤلِّفة الرئيسة لدراسة واسعة حول الخيال البصري، إنه عندما نحاول أن نتذكَّر رقم هاتف معيناً، فإننا نردِّده مراراً وتكراراً. لكن، ومن دون أن نلاحــظ، نفعـل شيئاً مماثـلاً بعيوننا لمساعدتنا على التذكّر من خلال تحريكهما وكأنهما تقرآن، ونحن نفعل ذلك أكثر عندما نتقدَّم في العمر.

وتضيف الدراسة أنه عندما نعاين شيئاً أمامنا، فإن عيوننا تتحرّك بنمط معيَّن. وعندما نحاول تحميل هذه الصور في عقلنا، فإن عيوننا، ومن دون قصد، تفعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً حتى لو نظرنا إلى شاشة فارغة. وكل ذلك هو لفهم العلاقة بين ما نراه وكيف نتذكَّره.

كما أثبتت هذه الدراسة أن الدماغ البشري، عندما يضعف، ولا يعود قادراً على التذكر، يسخِّر العمليات الحركية الأخرى للمساعدة مثل الخيال البصري، خاصةً عند المتقدِّمين في العمر.

الخيال البصري والتعليم

ومع الاهتمام العلمي بالخيال البصري، والتثبت من دوره المهم في التعلُّم واكتساب المعرفة، فقد بدأ يدخل إلى تقنيات التعليم. فالنظرية التي طرحها ألان بايفيو من جامعة غرب أونتاريو في سبعينيات القرن العشرين، تقوم على شقين: التفكير الشفهي والتفكير بالصور الذهنية. وبذلك يتم تخزين المعلومات بطريقتين مختلفتين: شفهية وبصرية. ويمكن للطريقتين التفاعل لتحسين التعلم والإبداع.

وتبدو هذه الطريقة ناجحة خاصة عند تعلُّم اللغة والمفردات الجديدة. فإذا ما استخدم المدرِّس صوراً وحركات معبِّرة عن المفردات والتعابير، فإنها تترسخ أكثر في الذاكرة. وقد أكدت معظم الأبحاث اللاحقة أن للتصوير الذهني أهمية فائقة في اكتساب التلاميذ مهارات القـراءة والكتابـة واستيعاب الأفكار المجرَّدة وفهمها.

وعند قراءة النص، من المهم جداً دراسة كيفية تكوين الصور من قِبَل التلميذ؛ لأن ذلك يساعد في الفهم والتذكّر. ففي دراسة قامت بها ماريسا كوهين من جامعة كونكتيكت، تبيَّن أن الأفراد الذين طُلب منهم تكوين صور عقلية للأحداث الموصوفة في الجمل، استوعبوا مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من أولئك الذين قرأوا الجُمل بصوت عالٍ فقط. ليتأكد بذلك أن هناك علاقة قوية بين الخيال البصري، الذي يسهم في صنع الاستدلالات وتنظيم المعلومات، وفهم النصوص.

إزاء ذلك، يصبح من مهمة التعليم الأساسية هو التحفيز والتدريب على التخيـل البصـري وتكويـن الصــور وتوليد أشكال تمثيلية، لفظية وصورية.

وثمة دراسة أخرى من جامعة مريلاند قامت بها الدكتورة مارغريت جنكنز على طلاب المدارس المتوسطة للعلوم باستخدام طريقة اختبار “قبل الفحص – بعد الفحص”، أظهرت نتائج مشابهة.

في الأدب والفن

بين الفن والخيـال البصـري علاقة حميمة رافقتهما منذ القدم. ويرى ميخائيل باكتين، 1895-1975م، الفيلسوف وعالم السيميوطيقا الروسي، أن الطريقة التي نرى بها الأشياء تعكس تفكيرنا حول العالم.

فخلال تحليله لشاعرية الكاتب الكبير فيودور دستويفسكي، طوّر مقاربة جمالية بصرية أطلق عليها “تعدُّد الأصوات البصرية”. ويظهر ذلك جلياً في رواية “الأبله”، التي تكشف الأبعاد البصرية لتعدّد الأصوات عند دستويفسكي: الصورة تبدو مختلفةً من وجهات نظرٍ مختلفة.

كما اشتُهِر فلاديمير نابوكوف 1899-1977م الروائي الروسي-الأمريكي، ومؤلِّف الرواية الشهيرة “لوليتا”، ككاتبٍ ذي “حس مرافق”، أي إن الحروف والكلمات عنده تولد خيالاً بصرياً مواكباً. وهو يقول: “أنا لا أفكِّر بأية لغة، أنا أفكِّر بالصور”. حتى إنه اعتبر أن أعماله الروائية يمكن تصورها كفنٍّ بصري، ورواياته يمكن تخيلها بصرياً “مجرد صورة في الصورة”.

في السينما والمسرح

باكراً، مع ولادة السينما، ميَّز الفنان الروسي قسطنطين ستانسلافسكي 1863-1938م، الذي يُعدُّ أحد المؤسسين الرئيسين للتمثيل المسرحي والسينمائي الحديث، بين الخيال والتخيل.

فبرأيه، إن الخيال البصري هو الاستعانة بذاكرتنا لاستحضار الصور التي وقعت عليها عيوننا منذ تفتحت. بينما التخيل هو نقل الصورة الحقيقية إلى المسرح بعد تحويلها إلى ما يعادلها من صور شاعرية بواسطة الخيال المبدع. وكان ستانسلافسكي يعتقد أن هذا لا يشكل فقط خلفية الفنون جميعها، بل الخلفية التي شحذت مخيلة العلماء والمكتشفين في معظم ما أنجزوه.

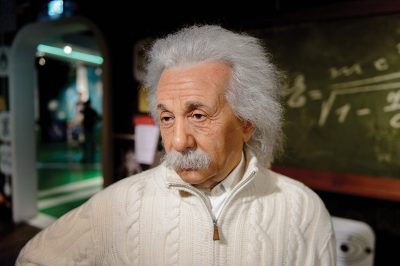

وأكد ذلك ألبرت أينشتاين في قوله المأثور، “الخيال هو كل شيء. إنه العرض المسبق لمفاتن الحياة المقبلة”.

الزوجه عملت لها عملية جراحية في المخ لان تتخيل اشئ غريبه