أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن تسمية عام 2020م “عام الخط العربي”، احتفاءً بهذا الفن وتقديراً له، ولتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي وراعية له ورائدة في دعمه، إلى جانب تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد.

وتجاوباً مع هذه المبادرة، خصَّصت القافلة جلسة النقاش في هذا العدد لشأن استجد في العقود الأخيرة، ويتمثل في تطوُّر فن تصميم الحروف الطباعية العربية تلبية لاحتياجات جديدة تعزَّزت أكثر فأكثر بتعدّد أوجه استعمالاتها وبظهور التكنولوجيا الرقمية. شارك في هذه الجلسة عدد من الاختصاصيين في هذا الفن، وأدارتها المصممة نجلاء البسام.

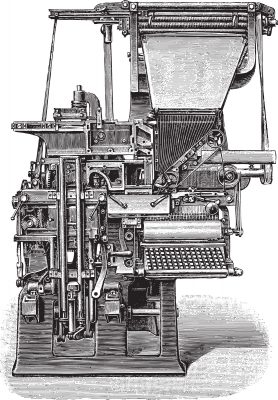

لقرون عدة كان الخط العربي ناقلاً للثقافة والمعرفة، واستخدم في فن تصميم الزخرفات ونسخ المخطوطات ونقل الترجمات، مما جعله مؤثراً في الثقافات العالمية. وفي عصر الطباعة الآلية، صُمِّمت وصُنعت أطقم حروف طباعية عربية معدنية اعتماداً على الإرث الغني لفنون الخط العربي المختلفة. ومع تطور تقنيات الطباعة، خلال القرن الماضي، بدأت تُبذَل جهود في تصميم ما اتفق على تسميته الحروف الطباعية التي حلَّت محل الخطوط اليدوية في صناعة النشر. البعض يطلق على الحروف الطباعية تسمية خطوط، لأنها في واقع الحال هي خطوط ولكنها رسمت باليد مرَّة واحدة، ثم تم إنتاجها في قوالب معدنية، واليوم في أشكال رقمية كي تلبي الحاجات الكبيرة في صياغة نصوص الكتب والمجلات والنشرات وغيرها. ولا شك أن الاهتمام بتصميم الحروف الطباعية هو اهتمام بالخط العربي بصيغته المعاصرة، حيث الحاجة هنا عملية لكنها أيضاً حاجة جمالية. وإذا كان عدد الخطوط الكلاسيكية أو التراثية المعروفة لا تكاد تتجاوز أصابع اليد أو أكثر بقليل، فالتنوّع بالحروف الطباعية اليوم، خاصة بعد أن دخلت في تخصصات التصميم المعاصر تُعدُّ بالمئات. لكن عدد الحروف الطباعية العربية ضئيل جداً مقارنة بعدد مثيلاتها الغربية، كما أنه محدود في تنوّع أشكاله. وقد اتسع هذا الفارق بشكل مفاجئ عندما انتقلت مهمة إعداد الحروف من كنف المطبعة إلى الأجهزة الرقمية والكمبيوترات التي وفَّرت مساحة لاستيعاب أعداد لا متناهية من الحروف الطباعية، كما أنها وفَّرت أيضاً وسائل لتصميم وإنتاج أعداد غير محدودة من هذه الحروف.

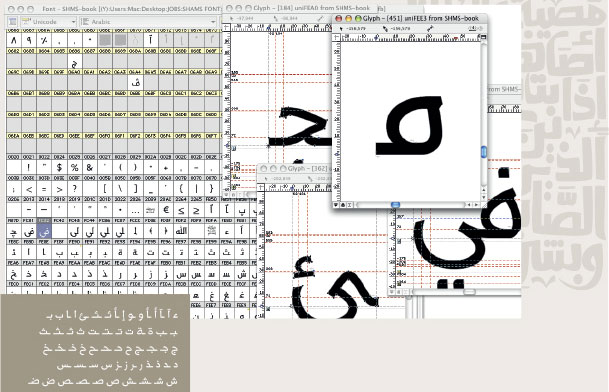

قبل عقدين من الزمن كانت الحروف الطباعية المتوفرة للأجهزة وللاستخدام في الصحف والكتب وغيرها لا تزيد عدداً على أصابع اليد. فما هو الشوط الذي قطعه المصمّمون في هذا المجال؟

أعتقد أنه لا توجد وفرة كافية. ولكن نوعية الخطوط تحسّنت، وصار هناك مصمِّمون محترفون أكثر، يعرفون كيف يصمِّمون الحروف، وليس فقط العربية.

هدى أبي فارس

الحال بات أفضل..نسبياً

استهلَّت المصممة نجلاء البسام، إدارة الجلسة بسؤال المشاركين: عند الانتقال إلى إعداد المطبوعات على أجهزة الكمبيوتر، ظهر نقص كبير في مكتبة الحروف الطباعية العربية. لكن خلال العقود الثلاثة الماضية، حدثت نقلة كبيرة في توفُّرها. فإلى أين وصلنا اليوم؟ وما هي تجربتكم في هذه الرحلة؟ وهل باتت الحروف المتوفرة أكثر تلبية لحاجات المصممين؟

فأجابت رئيسة “مؤسسة خط” المصمّمة هدى أبي فارس: “عمر تجربتي أقل من ثلاثة عقود بقليل، ولكن من المؤكد أن التطور الذي حدث كبير جداً ومفيد. فقد تغيَّرت الحروف وتطوَّرت وصار هناك مصمِّمون عرب يكرِّسون وقتهم لتصميم الحروف. هذا أهم ما حدث خلال العشرين سنة الأخيرة. كما أن البرمجة لتطبيقات الكمبيوتر أصبحت أيسر، وتساعد كثيراً في تصميم الحرف العربي. وأصبحنا في وضع أفضل كثيراً من الفترة التي بدأنا فيها”.

ولكن أستاذة التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية في بيروت يارا خوري، وبعد أن وافقت على أن هناك تطوراً نسبياً، رأت أن ذلك لا يعني أن هناك وفرة، بل ما زلنا بعيدين عن هذه الوفرة في كمية الحروف ونوعيتها، وكذلك بالنسبة لأعداد المصمّمين”.

وأشارت إلى أن الحاجة كانت أقل بكثير في السابق: “فقبل 25 سنة، كانت الأحرف العربية المكتملة مجموعة صغيرة، مثل منال ومنى ومروان، ولكنها كانت مرسومة بطريقة غير جيِّدة. وشيئاً فشيئاً، بدأت الجامعات تُخرِّج مصممين، وكثرت التجارب على المستوى الفردي، وكذلك عبر التعاون بين جهات مختلفة”.

وعلى ذلك عقّبت أبي فارس بقولها: “نعم أعتقد أنه لا توجد وفرة كافية. ولكن نوعية الخطوط تحسّنت، وصار هناك مصممون محترفون أكثر، يعرفون كيف يصممون الحروف، وليس فقط العربية. كما أن المفهوم تغيَّر. ففي البداية، كان المصمِّمون يأخذون أطقم الحروف المعدنية المصممة للطباعة، أو تصميم خطاط ما، و”يحسنون” في أوزانه ويقومون برقمنته، وهذه الطريقة لا تتجاوب مع النوعية الخاصة بالحرف الطباعي.

عملية الأخذ بالتصاميم الموجودة سواء كانت مصنوعة باليد البشرية أو أطقم حروف مصنوعة سابقاً، وإعادة رسمها وإصدارها، فيجب أن نقلع عنها. وينبغي أن نتخطى هذه المرحلة، ونبدأ بتصميم حروف جديدة، تكون بالفعل جديدة وتتماشى وتتماهى مع التكنولوجيا الجديدة. ومن المفترض أن يكون هذا عمل المصمِّمين الأساسي؛ أي الابتكار والإبداع، مع فهم خاص للخط والحرف، وليس فقط نقلاً لأشياء موجودة”.

وتحدث في هذا الجانب من الموضوع الخطَّاط مأمون أحمد الذي بعد أن وافق على مقولة وفرة ما حدثت فعلاً في السنوات الأخيرة، وأضاف: “ولكن هذه الوفرة ليست كافية، إذ ينقصها كثير من العمل الجاد والمنظَّم، فهناك شبه فوضى. صحيح أن كثيراً من المصمِّمين قد دخلوا المجال، وساعدتهم التقنيات والبرمجيات الرقمية الحديثة، ولكننا نفتقر إلى مؤسسات متخصصة في إنتاج الخطوط حتى يكون لدينا إرث ومعايير نعمل عليها.. إضافة إلى ذلك، ليس لدينا أطقم قياسية. بمعنى أنه لا توجد مقاييس معيارية يستطيع المصمِّم أن يعتمد عليها، فكل مصمم يجتهد بمفرده. وهذه المشكلة أدَّت إلى عدم التناسب في الحروف عند استخدامها، ويكون ظهورها واضح جداً في حجم الحرف، لأن كل مصمِّم يجتهد وفقاً لطريقته الخاصة في غياب نظام عام؛ أي إنه لم يتم تأسيس مدرسة مطبعية (تايبوغرافية) عربية بصورة علمية حتى الآن، بل إن تدريسها في الجامعات يقتصر على تدريس التصميم عامةً، وليس تعليم إنتاج الحروف الطباعية كحقل دراسي مستقل”.

وفي ختام هذا الجانب، تحدث كبير المصمِّمين في “المحترف السعودي” كميل حوا، الذي رأى بدوره “أننا لم نصل إلى وفرة، ولكننا انتقلنا نقلة كبيرة، صحيح أنها ليست على المستوى نفسه، ولكنها نقلة ضخمة. لقد عرفنا وقتاً كنا نحتاج فيه بشدة إلى حروف ولا نجد. وبعدها جاءت فترة توفرت فيها تصاميم لحروف سيئة جداً، أي إن محاولة سد النقص كانت محاولة رديئة. ولكننا تجاوزنا هذه المرحلة، وصار هناك كثير من الأحرف الطباعية الجميلة، وإن كانت غير احترافية ولا مكتملة الرصانة، ولكنَّ هناك تقدماً هائلاً حدث خلال العشرين سنة الماضية”.

وأضاف حوا: “إن المقارنة مع حال الحروف اللاتينية ظالمة للحرف العربي. فهناك فرق جوهري بين تكوين فن الخط العربي الكلاسيكي والحروف الطباعية، وهذا الفرق غير موجود بين فن الخط اللاتيني والحروف الطباعية اللاتينية. ولذلك، فإن المصمِّمين الذين حاولوا أن يجعلوا الحروف الطباعية مثل فن الخط، لم ينجحوا”.

المقارنة مع حال الحروف اللاتينية ظالمة للحرف العربي. فهناك فرق جوهري بين تكوين فن الخط العربي الكلاسيكي والحروف الطباعية، وهذا الفرق غير موجود بين فن الخط اللاتيني والحروف الطباعية اللاتينية.

كميل حوا

أهمية فن الخط اليدوي

في تصميم الحروف الطباعية

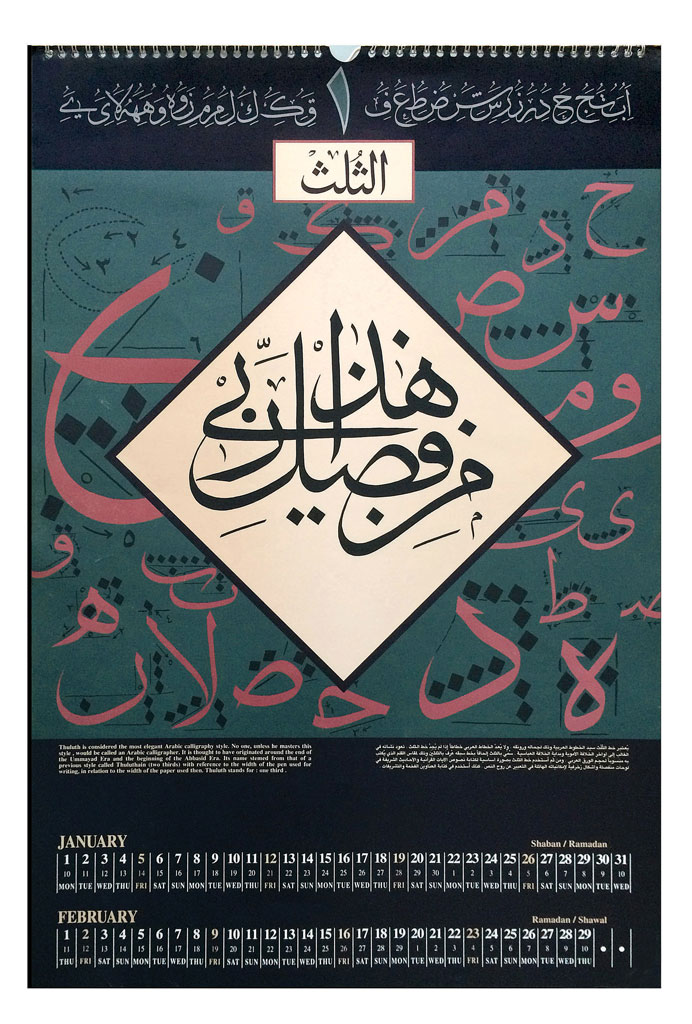

كانت إشارة حوا الأخيرة حول العلاقة بين فن الخط اليدوي والحروف الطباعية، مصدر تعقيب من أبي فارس، شدَّدت فيه على أهمية تعلّم الكتابة بالخط بالتلازم مع تصميم الحروف، إذ قالت: “إن جيلينا بالكاد يكتب بأيديه كتابة عربية، ولم تعد لدينا معرفة فكرية بكيفية شكل الحرف، وبِنَسبه، وكيف ينبغي أن تكون”. ورأت أن من يصمِّم حروفاً عربية ينبغي له أن يستند، على الأقل، على نسب وعلى مقاييس معيَّنة، وهي مسألة مهمة جداً. فنحن معتادون على خط نفهمه. وبعدما كان يسهل على الجيل القديم أن يقرأ الخطوط الموجودة في المصاحف الشريفة، نرى أنه يسهل على الأجيال الجديدة أن تقرأ خطوط النسخ المسطري فقط، وهي التي نقرأها في الجرائد والصحف كل يوم.

وأضافت أن مَنْ يُرد أن يصمِّم فعليه له أن يفكِّر: لمن سوف يصمِّم؟ وما هو مستقبل تصميمه؟ لأنه لا يستطيع الرجوع إلى الماضي، ولكن يمكنه أن يأخذ من الماضي والخطوط الجميلة القديمة التي تصلح لتنفيذ تصميم جديد، ولكن لا أن ينقلها لأنها لن تتناسب مع الوظيفة التي سوف يوظفها فيها.

عند الانتقال إلى إعداد المطبوعات على أجهزة الكمبيوتر، ظهر نقص كبير في مكتبة الحروف الطباعية العربية. لكن خلال العقود الثلاثة الماضية، حدثت نقلة كبيرة في توفّرها

وإلى ذلك أضافت البسام: “أعتقد أن هناك نقطة إضافية وهي الثقة. ففي فترات سابقة، كان هناك خوف من التعامل مع الخط العربي باعتبار أنه مقدَّس ولا يمكن الاشتغال عليه أو تغيير شكله. وبمرور السنين، ازداد عامل الثقة الخاص بالمصمِّمين والخطَّاطين، وأصبح الجمهور رحب الصدر، وينظر إلى الخط العربي بطرق مختلفة وجديدة. وهذا بحد ذاته يعطي دفعاً لعجلة تصميم الحروف وتطويرها، وتسريع إنتاجها وتنوِّعه، فالعين اعتادت والجمهور أصبح متقبلاً أكثر من ذي قبل”.

وحول هذا الشأن كانت للخطَّاط أحمد مداخلة قال فيها: “أنا أعتبر الخط فناً عريضاً، إنه بحر؛ وتصميم الحروف (التايبوغرافي) نهر من هذا البحر، لكنه شأن غير فن الخط تماماً. وبهذه المناسبة، ومع ظهور الكمبيوتر هناك خطَّاطون ادّعوا أن الخط العربي سوف يموت وينتهي، وكانت لهم مخاوف في ذلك. ولكن ما حصل هو أن فن الخط العربي استفاد من التايبوغرافي العربي، لدرجة أننا كنا نخط أحياناً العناوين كما لو أنها حروف طباعية، وكنا نكسر قواعد الخط العربي. لهذا أقول إن الخط العربي أخذ حريته وانطلق ورجع إلى مكانه الجمالي، والتايبوغرافي وتصميم الحروف رجع إلى مكانته الوظيفية؛ هناك فصل بينهما: هنا جمالية، وهناك وظيفية. لذلك نرى الآن أن هناك تقدماً كبيراً على مستوى فنون الخط العربي المخطوط باليد، وهذه مفارقة طريفة”.

أعتقد أن هناك نقطة إضافية وهي الثقة. ففي فترات سابقة، كان هناك خوف من التعامل مع الخط العربي باعتبار أنه مقدَّس ولا يمكن الاشتغال عليه أو تغيير شكله. وبمرور السنين، ازداد عامل الثقة الخاص بالمصمِّمين والخطَّاطين، وأصبح الجمهور رحب الصدر، وينظر إلى الخط العربي بطرق مختلفة وجديدة.

نجلاء البسام

فن الخط وقبوله الحداثة

وقال أحمد إن تقنية تصميم الحروف العربية مكّنت هذا الفن من تقبل التحديث. فمثلاً، قبل نحو عشرين سنة لم يكن مقبولاً لأي حرف عربي أن يكون مرتفعاً كما هو الحال في اللاتينية، كان ذلك يمثِّل أمراً غريباً جداً، حيث شاع بين الناس أن العين العربية غير معتادة على ذلك، أي إن حروفاً مثل الفاء والقاف والصاد لا يمكن تكبيرها، فذلك يُعدُّ تلاعباً بالكتابة العربية، ولكن ذلك أصبح حاليـاً مقبولاً جداً مع الحروف المربعة، بل أصبح مقبولاً حتى في متن النص، وصار يُستخدم بيسر وسهولة في المطبوعات.

وفي سياق متصل، رأت خوري أن الإنترنت هو ما سرّع تقبل هذه الحروف الجديدة. فالإنترنت أتاح إجراء التجارب على هذه الحروف، وبدَّد الخوف من تكلفة الخطأ. وأصبح المصمِّمون يجرِّبون ويغيِّرون على المواقع الإلكترونية، ويضعون أخبارهم في المنافذ الخاصة بهم، حيث أصبحت جميعها من الخطوط المربعة وليس من النسخ التقليدي، وتم قبول ذلك بشكل أكبر. طبعاً، هذا لا ينطبق على اللوحات الإعلانية وما شابه. ولكن الأخبار المكتوبة تُقدَّم بخطوط مربعة تتقبلها العين، وهذا أمر لا بد من أن يُذكر وتُجرى حوله البحوث، لأنه لا توجد بحوث تجزم إذا ما كان هذا الخط يُقرأ بشكل أسهل من النسخ التقليدي… هناك بحوث قليلة قرَّرت أن خط النسخ المسطري والخط العربي المبسط أفضل من غيرهما. لذلك اعتبرت أن الإنترنت لعب دوراً كبيراً في إمكانية عمل تجارب أكبر.

المشاركون في الجلسة

بين استلهام القديم وإبداع الجديد

من ناحيتها، لفتت أبي فارس إلى أن هناك “كثيراً من المصمِّمين الذين يعملون على تطوير خطوط قديمة وكأننا نمشي خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف؛ فهل هذا خوف من التجريب؟ أم هو حفاظ على هوية الخط العربية؛ وكأن أي خط لا ينتمي إلى النسخ العربي التقليدي هو تقليد للغرب.. هذه النقطة حساسة ويجب أن تُطرح على النقاش”.

تطرَّقت هدى أبي فارس إلى مسألة سهولة قراءة الحرف أو الخط من ناحية ثقافية، وأوردت مثلاً أن الخط المستخدم في دولة مالي عند الهَوسا، هو غير مقروء بالنسبة لنا، أما هم فيجدون النسخ العربي البسيط غير مقروء. كذلك، لا توجد بحوث في الوظيفة التي من أجلها صُمم الحرف، وكيف سيُستخدم؛ فبعد أن يصدر طقم الحروف لا توجد ضوابط لاستخدامه. لكن يمكن للمصمِّم على الأقل أن يعلن بأنه صمَّم هذا الحرف لهذا الهدف. فلا بد من أن يفصح عن ذلك ويكتب عنه. ويُفترض في من يريد أن يستخدمه أن تكون لديه على الأقل نقطة انطلاق؛ أي إنه يدرك أن هذا الحرف صُمم لهذا الغرض، ويمكن أن يستخدمه لغرض آخر.

على الرغم من الجهد الهائل المطلوب لتطوير حرف أو بُنط ما، لا توجد مؤسسات كبيرة تموّله وتصرف عليه بالمقارنة بالصرف على فن الخط الذي يلقى اهتماماً ممتازاً. فمجال تصميم وتطوير حروف وخطوط طباعية متروك للاجتهادات الفردية وللمؤسسات الصغيرة، وهذا يمثل مشكلة أيضاً لتطوير هذه الصناعة.

مأمون أحمد

وهنا تناول حوا مصادر استلهام الحروف الطباعية العربية من وجهة نظره، قائلاً: “بقدر ما نستوحي الخطوط العربية التقليدية بقدر ما هو جيد أن نبتعد عنها. فأنا أعتقد أن الحروف الطباعية التي كانت تبنى على أصول صورة الخطوط كانت تحتوي عللاً، وفيها شيء أصبح غير مستحب في العصر الحديث”. وأضاف أن هناك ثلاثة مصادر أو أربعة يمكننا أن نستوحي منها، وهي: حركة اليد الحرة في الكتابة، والتأمل في الخطوط القديمة غير الخطوط الكلاسيكية، وأيضاً الخطوط الحرة، وأشكال حروف العصر الحديث. فكثير من الحروف التي تُصمَّم حالياً هي متأثرة بالعصر. وفي نهاية المطاف، إذا كان المصمم يمتلك الحس الحقيقي، فهذا يعني أنه يمتلك “الجينات” الثقافية ليكون قادراً على إنتاج الحروف الطباعية”.

وإلى ذلك أضافت خوري: “يجب أن يكتب المصمِّمون بيدهم، لا بد من ممارسة الكتابة باليد. لقد تعاونت مع كثير من المصمِّمين، وأعرف تماماً أنهم لا يستخدمون يدهم في الكتابة. لذلك على كل مصمِّم يعمل على التايبوغرافي أن يكتب وينفِّذ رسماته الأولى بيده”.

وفي إطار الحديث عن القديم والجديد الذي أخذ حيزاً مهماً من الجلسة، تحدث أحمد عن العمل في فن الخط قائلاً: “في البداية، لم نكن نحسن العمل بالخطوط التقليدية. فالخطوط التقليدية تلك فرضتها الدولة العثمانية، وهي ستة خطوط، وقد وضعت لها قواعد صارمة جداً. ولكن الخط العربي كان يتمتع قبل ذلك بحرية كبيرة من دون الالتزام بقواعد أو أسس. فقد كانت هناك حرية في التنفيذ؛ وهذا الأمر انطفأ أو تم التعتيم عليه. وعندما أخذنا في تصميماتنا بهذه الخطوط القديمة لاقت قبولاً وترحيباً كبيراً، لأنها أصلاً موجودة في تراث الإنسان العربي، وهو لذلك يتقبلها؛ وهي غير الخطوط ذات النكهة التركية التي ليست لها إمكانات حروف كبيرة في الأصل. لذلك اعتبر أن هذه الخطوط القديمة هي مصادر جمالية في الحروف الطباعية. لذلك علينا ألاَّ نحدّ من اشتقاق حروف طباعية من الخطوط القديمة، وهذا ليس نقلاً لها ولكنه تحديث وتطوير لإنتاج أشكال جديدة”.

وأضاف: “لطالما كان هناك حوار بين الحضارات الخطية أو الخطوط. فاللاتيني يأخذ من العربي، والعربي يأخذ من اللاتيني؛ فالخط اللاتيني والخط العربي وغيرهما من الخطوط يشكِّلون منظومة واحدة، بسبب التشابه بينهم، وهم يأخذون من بعض. فنحن نستفيد من التجربة اللاتينية والتجربة اللاتينية تستفيد منا”.

وعلى ذلك، عقّب حوا بقوله: “عندما أقول العمل بخط اليد، فذلك يعني أن استعمال اليد في كتابة كلمة يولّد حرفاً. لذلك أقول إن الفنان العربي عندما يصمِّم هناك “جينات” تدفعه إلى تشكيل حرف بإحساس جميل وصحيح من الممكن أن يتطوَّر. فمع كثرة التجارب اكتشفنا أن الأحرف العربية تمتلك مرونة كبيرة وتفوق الوصف، ساعدتنا ذلك في عملنا على مجسمات الحروف التي أنجزناها، وهي دليل على مرونة الحروف العربية، غير الموجودة في الحروف اللاتينية”.

قضية التسميات عربياً وعالمياً

بالانتقال إلى جانب آخر، طرحت مديرة الجلسة قضية أسماء الخطوط العربية والأحرف الطباعية، قائلة: “للخطوط العربية عدد محدود من الأسماء؛ اعتمدت إما على مكان ولادتها أو مقاس رقبة الكتابة أو غير ذلك، ولكنها لا تتعدَّى العشرة أسماء. في المقابل، فإن الحروف الطباعية بالمئات وهناك فوضى في تسمياتها. ما تعليقكم على ذلك؟”.

فأجابت أبي فارس: ” تكمن المشكلة في أن التصنيف في العربية يكون على أساس خطوط قديمة، أو مثلاً نسبةً لمدن أو غير ذلك، بمعنى أن تصنيف الحروف العربية لا يخضع لمعيار يصف شكل الحرف أو يصف ميزة معيَّنة للحروف. فلا يكفي أن يقال كوفي ونسخ وثلث، لأن معظم الحروف الجديدة التي تظهر ربما هي مستوحاة من هذه الخطوط القديمة، ولكنها لا تصفها بشكل جيِّد. ربما يجب التركيز على وظيفتها وعلى ميزاتها. فمن الممكن أن نتحدث عن الحروف اللينة والحروف الصلبة، وكذلك الحروف التي لها عيون؛ لا بد من أن نشتغل على ذلك، لأنه لا بد من أن يكون الاسم واصفاً لميزات الحرف، وألاَّ يكون مبهماً”.

ورأى أحمد أن “هذه معضلة عالمية ولا تخص الكتابة العربية فقط، ففي الكتابة اللاتينية نجد أن الأسماء لا تصف الأشكال. هذه مشكلة في التسميات، فهل التسمية تتبع الوظيفة أم تتبع الشكل، لذلك التصنيف يحتاج إلى دراسة. حتى كلمة خط تشكِّل مشكلة، فهل الخط هو الحرف الطباعي؟ بعضهم يقول تخطيط والبعض الآخر يدعوه بالخط. فالخط هو الخط اليدوي، أما الحرف الطباعي فهو شيء آخر. والناس لم تتقبل كلمة الحرف الطباعي، فهي غير مفهومة”.

وانتقدت خوري اسم “الحروف الطباعية”، ووصفته بأنه “غير متمكن، لأننا عندما نتعامل مع حروف طباعية، فإن ذلك يعني أننا دخلنا في خانة “الحبر على الورق”، لذلك أقترح أن تسمى خطوط رقمية”. وعلقت البسام على ذلك بقولها إن هذا يعيدنا للنقطة التي ذكرت في بداية النقاش، ألا وهي أهمية المعيارية أو التنميط ووضع نظام ممنهج.

تصميم الكلمات: بين الخط والحرف

وكان لا بد للنقاش من أن يعرج على “تصميم الكلمات”، هذا الفن المتأرجح ما بين فن الخط وابتكار الحروف الجديدة. وفي هذا المجال، قالت أبي فارس: “هناك فرق بين فن تصميم الكلمات (Lettering) والتخطيط (Caligraphy). فعملية رسم كلمة أو كلمتين تعني أنه لدى المصمِّم حرية أكبر. والحقيقة، أن تصميم الكلمات هو أقرب إلى فن التخطيط. والشيء الجميل في فن تصميم الكلمات أنه يولد أفكاراً جديدة”.

أما خوري، فحذَّرت من خطورة تطوير فن تصميم الكلمات، ذي الحرية الكبيرة في التصميم، إلى حروف طباعية. فالخطورة أن يُستعمل خطأ، خاصة من دون معايير للاستعمال الحقيقي والوظيفي الخاص بها. فيما اعتبر حوا أن لا خطر في ذلك، فالتجربة والخطأ من ميزات المطورين.

يجب أن يكتب المصمِّمون بيدهم، لا بد من ممارسة الكتابة باليد. لقد تعاونت مع كثير من المصمِّمين، وأعرف تماماً أنهم لا يستخدمون يدهم في الكتابة. لذلك على كل مصمِّم يعمل على التايبوغرافي أن يكتب وينفِّذ رسماته الأولى بيده.

يارا خوري

تحديات تبدأ بالتقنية

ولا تتوقف عند مناهج العمل

وفي المرحلة الأخيرة من الجلسة، طرحت البسام قضية التحديات التي تواجه مطوِّري الحروف الطباعية العربية في الوقت الراهن. فعدَّد أحمد بعضاً منها انطلاقاً من دور التكنولوجيا الحديثة التي قال عنها إنها “أفادت الكتابة العربية كثيراً، حتى أكثر من اللاتينية، لكن مشكلة تصميم وتطوير الحروف العربية تكمن في استخدام برامج مخصصة للاتينية أكثر، وهذا يشكِّل بعض الصعوبات والتحديات للمصمِّمين العرب”.

أما المشكلة الثانية التي أشار إليها فهي تتعلق بـ”لوح المفاتيح” والحروف العربية، وهي مشكلة قديمة ومتأصلة، فمنذ بدايات العمليات الرقمية، لم تكن هناك معايير للوح المفاتيح العربي، وكانت هناك خلافات في جامعة الدول العربية حول المواصفات القياسية. حتى ظهرت شركات الكمبيوتر الحديثة، فكل شركة تصنع لوحاً كيفما يتفق من وجهة نظرها، فأصبح المستخدم العربي عندما يريد أن ينتقل بين أنظمة تشغيل الكمبيوترات عليه أن يدرِّب نفسه على استخدامها من جديد، في حين أن لوح المفاتيح اللاتيني مثبت. ومن التعقيدات الخاصة بلوح المفاتيح العربي، أنه إذا أردت أن تدخل بعض علامات الترقيم أو التنوين فقد تحتاج إلى نقر ثلاثة مفاتيح في الوقت نفسه لتصل إلى علامة معيَّنة، وبالطبع هذه عملية شاقة وليس كل المستخدمين يعرفون كيفية التعامل معها، فتظهر الأخطاء الطباعية.

وأضاف أحمد، أن هناك مشكلة ثالثة؛ وهي الجدوى المالية من العمل في الحروف الطباعية العربية. وعلى الرغم من الجهد الهائل المطلوب لتطوير حرف أو بنط ما، لا توجد مؤسسات كبيرة تموله وتصرف عليه بالمقارنة بالصرف على فن الخط الذي يلقى اهتماماً ممتازاً. فمجال تصميم وتطوير حروف وخطوط طباعية متروك للاجتهادات الفردية وللمؤسسات الصغيرة، وهذا يمثِّل مشكلة أيضاً لتطوير هذه الصناعة.

ورأت هدى أبي فارس أن هذه المشكلة لا بد أن تعالجها الشركات الكبرى. فعندما تقوم بإعادة تصميم علاماتها التجارية، ينبغي عليها أن تطلب تصميم وتطوير خط طباعي خاص لها؛ وأن تثق بالمصمِّمين العرب الشباب الذين يستطيعون تلبية حاجاتها بطريقة أفضل ربما من الأجانب.

وأخيراً كان هناك توصية هامة حول ضرورة عقد مؤتمر لمناقشة قضايا الخط العربي والحروف الطباعية وتوحيد تعريفاتها في محاولة لوضع النقاط على حروف هذا المجــال المهــم في الثقافة العربية.

اترك تعليقاً