إنّها إحدى أهمّ اللغات المعبّرة، والمشتركة بين جميع الأمم والشعوب، والآلية السلسة التي يتواصل بها سائر الناس، ويتقاسمونها ويفهمونها في العالم أجمع بلا عوائق تُذكر، رغم اختلاف ألسنتهم وثقافاتهم، وهي المفتاح السّري والسحري لجذب القلوب وكسبها ولزرع الحُب وبث الاطمئنان فيها. الابتسامة الصادقة دليل أيضاً على سواء الشخصية النشِطة وصحتها النفسية، لأنها تلقائيّة وطبيعية تأتي مُستقبِلها كاملة بالضبط والتحديد، مفهومة عنده كُلّية، عندما تنبع من الكيان الإنساني الذي ينعم داخله بالهدوء والسكون وبالرضا والنقاء الجوهري، وتومئُ بتوازنه الذاتي وبتصالحه مع عالمه الصافي من العلل النفسية ومن الشوائب الطفيلية التي يُحتمل أن تعلق به.

يأخذنا الباحث عادل آيت أزكاغ، في ملف هذا العدد، عبر رحلة مشوِّقة تتناول الحديث عن الضحك والتبسّم، أنواعه وصفاته، رسائله وآفاقه، تجلياته وشواهده في التراث والأدب والحِكم والشِّعر والفن والسينما، وفي حياتنا اليومية.

تحدّث أحد عتاة الأدب الضليع في علوم النحو وفنون البلاغة والثقافة العربية، الملقب بـ”جاحظ زمانه” الذي قال عنه الأنباري “إنه كان أديباً فاضلاً، وفصيحاً بليغاً”، أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري (961 – 1038م)، في كتابه التراثي “فقه اللّغة وسِرّ العربيّة” عن أنواع الضّحك قائلاً: “أولى مراتبه التبسّم، ثم الإهلاس وهو إخفاؤه، ثم الافترار والانكلال وهما الضحك الحسن، ثم الكتكتة أشد منهما، ثم القهقهة والقرقرة والكركرة، ثم الاستغراب، ثم الطخطخة (وهي أن تقول: طيخ طيخ)، ثم الإهزاق والزهزقة وهي أن يذهب الضحك به كل مذهب”.

أما ما يهمّنا من منطوق الثعالبي وتصنيفه للضّحك ومراتبه، التي جعل أولاها “التبسّم”، أو “الابتسامة”؛ هو الوقوف بالضبط عند مفهوم هذه الكلمة الأخيرة، سليلة نظرية الضحك وظاهرة الفكاهة، وقفة قصيرة، قصد تأمّل معناها الذي يقرّبنا من إحدى صورها البسيطة، بوصفها ظاهرة بشرية عامة كاشفة عمّا يعتمل في باطن الإنسان، إلى جانب كونها حالة مرئية ومحسوسة دالة في أغلب أحوالها على الانبساط وعلى السرور والحبور، ما إنْ تصدر من أعماق النفس الإنسانية، حتى تلوح بنفسها في أحد تجلياتها الظاهرة منعكسةً في أسارير وجهٍ مُشرِقٍ منفرج الشفتين.

هكذا نستطيع القول بناءً على ما تقدّم، بصرف النّظر عن الابتسامات غير الجدّية، كاللصيقة بالهزل والمرح والمزاح والتمثيل التظاهري، إنّ التبسم أنواع متعدِّدة، إلَّا أننا سنوجّه هنا في هذه المحاولة انتباهنا وتركيزنا على ثلاثة أساسية مختارة منها لما تقتضيه من تمييز ضروري بينها؛ وفيما يلي رصد مُختصر ومكثّف لأنماطها:

ابتسامات ثلاث

لعلّ أوّلها يتجلّى في الابتسامة “الماكرة” التي غالباً ما ينعتها الناس بـ”الصّفراء”، أو “الباهتة”، أو “المزيّفة”، أو “المصطنعة”، لانبعاثها في معظم الأحيان من أنفس خدّاعة، كاذبة، مخاتلة، لا تُرى ناقمة وساخرة فحسب، بشكل فجّ وفارغ من الغايات النبيلة، كالإصلاح والتقويم للمساوئ التي يرنو إلى تسويتها الفعل النقدي والمعنى الجمالي للضحك والسخرية على سبيل المثال، وإنّما تُرى عقيمة عند هذا الحدّ، ومُشوّهة بتعبير أدقّ، بسبب الشر المسيطر وهيمنة المشاعر السلبية عليها، كالغيرة والكُره وغيرهما، مِمّا قد يتهيّأ للقارئ العزيز من أمراض النفس المُدمّرة، وتجري في مناسبات يسودها النفاق الاجتماعي، كما تجري في سياقات غير نجيبة مماثلة لها، كتلك التي يكثر فيها الضجيج، واللغو واللغط، والقيل والقال.

“أولى مراتبه التبسّم، ثم الإهلاس وهو إخفاؤه، ثم الافترار والانكلال وهما الضحك الحسن، ثم الكتكتة أشد منهما، ثم القهقهة والقرقرة والكركرة، ثم الاستغراب، ثم الطخطخة (وهي أن تقول: طيخ طيخ)، ثم الإهزاق والزهزقة وهي أن يذهب الضحك به كل مذهب”.

وهذا النوع من الابتسام هو الخاوي من المعنى، والخالي من النكهة، هو الممسوخ والهجين، المذموم والمرفوض، وهو الذائع أيضاً والشائع أكثر على نحو مائع ومفارق في أيام البشرية هذه. في حين أن هناك في ثانيها، ما يُعرف بالابتسامات “الخجلى” التي هي بين – بين، وُسطى على الأرجح، قد يكون دافعها نفسياً بفعل الشعور بالخجل والحياء مرّة، حيث يطلقها الإنسان عادة في وجه من يطمئن ويرتاح له، أو في وجه من يبادله الاحترام والحب والتقدير، وقد تكون نابعة أحياناً مغايرة بحافز الرغبة في تيسير سُبل التواصل في وضعيات معينة، اجتماعية مختلفة، هي الباعث من وراء رسمها على الشفاه مرّة أخرى. وهذا النوع من الابتسامات حاضر بين الناس، لكن بصورة محتشمة إلى حدود ما، لا تُقارن طبعاً مع حالة التبسّم الأولى الممقوتة والمطرودة خارجاً من بيت ذوي الحس السليم.

أهمّ اللغات الصامتة

ثم هناك أخيراً، تلك الابتسامة المُتفكّهة العريضة المُلهمة، الرائعة، والسّاحرة التي ما إنْ تنحلّ حُرّة، وتنكلّ لؤلؤة مجلوّة، حتى تتهلّل طليقة، وضّاحة من الفم الباسم، ثم لا تنفك تراها آخذة باللّب والنّظرة، متمكّنة من القلب، مرئية في العين ومنطبعة في الذهن معاً، وتُلتقط من خلالها الإشارات المفعمة بالحكمة والوضاءة، وبالعقل والظرف.

هادئة جذَّابة رصينة، هكذا يؤملُ أنُ تُرى كذلك إذا ارتقت وبانت في مقام الوضوح والتجلّي، تلك الابتسامة الصبوحة المدهشة، المشبعة بالعلامات الموحية باللطف والتظرّف والثقة المتبادلة. وهي إذ تُرسلُ لا تلبث تُلقّى نضّاحة بالطيبة المضمّخة بأمارات الودّ والتهذيب، والحُسن المكسو بالبريق والروعة.

إنّها إحدى أهمّ اللغات الصامتة/ الناطقة/ المعبّرة، المشتركة بين جميع الأمم والشعوب، والآلية السلسة التي يتواصل بها سائر الناس أكثر، ويتقاسمونها ويفهمونها في العالم أجمع بلا عوائق تُذكر، على الرغم من اختلاف ألسنتهم وثقافاتهم؛ ولا غرو في ذلك، فهي المفتاح السّري للقاح القلوب، والسحري بالإضافة إلى ذلك، لجذبها وكسبها ولزرع الحُب وبث الاطمئنان فيها. إنها علامة الوقار وزكاة مروءة المرء، كما هي رمز الكرم والسماحة والتواضع، والتحسين كذلك والتيسير، وإحدى الصفات المرشدة إلى مواطن الخير وإلى مزايا الفضيلة والأخلاق والجمال في سلوك الإنسان. إنّها الدليل أيضاً على سواء الشخصية النّشِطة وصحتها النفسية، وهي المُسمّاة بـ”الصّادقة” و”الأصيلة” و”الرزينة” و”الوقورة” المحبّبة، في عُرف الناس الذين صنّفوها ضمن النوع “الحسن” و”المحمود” و”الودود”؛ لأنها تلقائيّة وطبيعية تأتي مُستقبِلها كاملة بالضبط والتحديد، مفهومة عنده كُلّية، عندما تنبع من الكيان الإنساني الذي ينعم داخله بالهدوء والسكون وبالرضا والنقاء الجوهري، وتومئُ بتوازنه الذاتي وبتصالحه مع عالمه الصّافي من العلل النفسية ومن الشوائب الطفيلية التي يُحتمل أن تعلق به. كما تأتلق من قلبه العطِر، ووجدانه، ومن حناياه الروحية الباطنية السّارّة، لكي تصيب بذات فعالية تأثيرها الطيّب، أمزجة ترفع معنوياتها جيّداً وتضبط مستوى إيقاعها على نحو عالٍ، وقلوباً ينعكس وقع تلقيها المفاجئ لها على منوال إيجابي، يوقظ الهمّة العالية ويوقّد شعلة الحماس وينتشل الحواس من سقمها وغيبوبتها ليجعلها واقفة في الضوء، مثلما يحضّ على العمل والنشاط بشكل فعّال، فيبعث من ثمة بالتالي على الانشراح والارتياح، وعلى الأثر العميق للإحساس بالدهشة والمتعة، بل وبالسعادة كذلك في نفوس أصحابها.

عناصر الطلاقة والحيوية

هذا النوع الثالث المذكور، الذي مصدره معادن إنسانية شفَّافة نفيسة، ونفوس كريمة شريفة نقيّة، وأفئدة سليمة طاهرة وخالصة، هو الحقيقي النادر والفريد، هو الجميل والجليل، هو العجيب مهيب الجانب، المطلوب بقوّة والمرغوب فيه من بين كلّ أنواع التبسم طُرّاً. فلِم إذاً، لا يبتسم المرء تعوُّداً، ولِم لا يتباسم الناس دأباً، في كل الأحوال واللحظات والظروف على الرغم من كل شيء؟ تلك الابتسامة البريئة البديعة التي تملك النفوس، وتجعلها مفعمة بطلاقة مذهلة رهيبة، تمدها بعناصر طاقية حيوية تملأ حياتها تفاؤلاً وطموحاً والتوقُّع الدائم بأنّ الأفضل والأجمل لا محالة قادم. الابتسامة نفسها التي تؤذن بقدوم ضحك حسن، تفرح العين وتنبسط لحلاوة رؤيته، ضحك يُبدّد التجهّم، يمسح الكدر ويخلّص وجوم الطلعة، ويُحرّر خطوط الجبهة ويبرز محاسن الوجه.

ضحك مُطقطق- هو كذلك، نابع من القلب ليلمع في الملامح، طالع من أعماقه ليتفجر جميلاً بأعلى تعبير، مُجسداً بأرقى حركة ومسموعاً بأنقى صوت..

ضحك مُطقطق- هو كذلك، نابع من القلب ليلمع في الملامح، طالع من أعماقه ليتفجر جميلاً بأعلى تعبير، مُجسداً بأرقى حركة ومسموعاً بأنقى صوت، ذاك الذي يعقب ابتسامة فريدة تسبقه عادة، والتي ربما يوجد من يقبع في ركن ما ويتمناها لو كانت من نصيبه، من لطالما انتظرها بشوق غريب، وودّ لُقياها بكل شغف وسعادة، في صورتها الناصعة والصادقة تماماً، تلك العذبة المرحة العميقة التي تُرجى دائماً أن يطلقها الإنسان كما يصحّ، ويسهُل، ويُستحبُّ حدوثها كل يوم، بين وقت ووقت، ومُجدّداً على كل وضع وطبيعة وظرفية، من حيث المبدأ، عساه يرمي خلفها كثيراً من أحزانه وكآباته، التي تعتريه حالات الشعور بها أحياناً، في عالمه الملازم له باستمرار، المأخوذ بوفرة الأعباء والالتزامات، بكثرة الضغوط، وتراكم مسببات الإعياء، والمطبوع بسمات التحوّل العميق من حال إلى حال، إنه العالم نفسه المثقل بشتى دواعي الإحساس الغامض باليأس والملل، وبواعث الإرهاق، وصنوف الآلام والهموم التي لا تدوم؛ لذا حريٌّ به أن يتخذ من التبسّم الذي تنطوي حركته الخفيفة المرنة على صحّة، وقوّة، وعلى وضوح ونفع وجدوى ومعنى أكيد، لا ينبغي إسقاطُه من الإدراك والحساب ومن البال والحسبان نسياناً أو سهواً، سلاحاً لا مناص منه لتطريب الروح والنفس، ولترطيب الأماكن وتنقية الأجواء التي ينشط فيها الأفراد، وتلطيف فضاءات إقامتهم وتحرّكهم أيضاً.

التبسّم في التراث

بينما من مَوطن آخر، فنستطيع بالمتابعة لما سلف مقاربة التبسّم في حضنه برؤية نريدها جديدة ومختلفة، وأن نرى معنى نافعاً ناجعاً، تفصح عنه دلالته المجدية على نحو فائق، مفترضة أنه إذا كان “أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ سُرور تُدخله على مسلم”، بمُقتضى الحديث الشريف، فلعلّ الابتسامة اللطيفة الخالصة أن تصبح وِفقه عنوان احتفالٍ واهتمامٍ وتكريمٍ رمزيٍّ، ومصدر نور ومنبع سرور وبهجة، وإحدى أشرف الطرق وأقرب المظاهر الدالة على الأفعال الخيّرة التي يحملها الإنسان معه هدايا معنوية، يوزعها هنا وهناك من حيث يدري أو لا يدري، فيمنحها لغيره ثم يفرحه حتى وإن لم يُدرك، ودون أن يشعر حقاً، أنه إنّما يقوم في الحقيقة بأحد الأعمال الجيّدة الصالحة التي تضيف إلى الحياة طرافة ولياقة، وجرعة زائدة من اللطافة والجمال، والمؤدية بالفعل إلى إدخال الحبور على الآخرين، وإشعارهم – من ثمّ – بالسلام والحِفظ والأمان؛ بما أن تبسّم الإنسان – أصلاً – “في وجه أخيه صدقة”، فائدتها توازي قيمة الكلمة الطيبة وما تضطلع به من دور كبير وأثر عميق وتأثير جليل جميل تتركه في نفس الآخر، تبعاً للحديث الشريف الآخر القمين بالتذكير كما سيق في ظل هذا السياق.

علاج مجانيّ

لهذا فإنّ الرسالة هنا وكذلك الآثار العظيمة والعبرة من وراء هذا الفعل البسيط غير المكلّف على الإطلاق، واضحة جميعها وضوح الشمس. ولا بأس إن سِرنا وفق هذه الدعوة وأوردنا القول الشهير للممثل الأمريكي “مايكل دوغلاس” حين دعا إلى التبسّم متحدثاً: “ابتسم، فالابتسامة علاج مجاني لكل شيء”. لذلك تظل ضرورة التبسّم في واقع الناس ومعاملاتهم وفي سلوكهم اليومي من الأمور المعروفة التي لا تحتاج إلى كثرة إيضاح وتفصيل، أو تكرار وتذكير. حسبنا فقط، أن نستدعي في هذا الصدد المثل الياباني عن الابتسامة، شاهداً كافياً لتأمُّل مفهومها وتدبُّرِ معناها، والذي يفيد مؤدى مضمونه أنّ “الأقوى هو من يبتسم”. لعلّ بعض تجلّيات تفسير المعنى، أو أحد وجوه تأويله، الكامن في بُعد من أبعاد هذا القول الجميل الداعي إلى التأمل، العتيق والعميق معاً، لكن المركّب والبسيط في الآن نفسه، يذهب إلى التلويح على عكس الأضعف الذي لا يتبسم، بأنّ مظهر الأقوى هو جوهر الأوعى، الأكثر إرادة وما هو أبعد في لحظة واحدة، بالمفهوم الصّحّي والتفاعلي للتبسم هنا، المنساب من منبع الإدراك السديد للأشياء ومن الفهم للواقع والمعرفة العميقة بالنفس ومن الشعور السليم بالآخرين والتفهّم الصّائب لهم. لا شك في أنّ التبسم المقصود في هذا المنحى، فضلاً عمّا تقدّم، هو الذي يُرجحه الاحتمال في صورة الجالب للانطباع الجيّد، والارتسامة الجميلة، اللذين تبنيهما الأنا المُرسِلة لخطابه، في ذهن ونفس الآخر المُستقبِل لرسالته. إنّه التبسم غير الخالي نصّه وخطابه وفلسفته وكنهه وماهيته ومنزعه الخاصّ، من حكمة ما، المتلحّف أسفله بإزار الفنّ، المشدود أعلاه بثوب الثقافة، الممدود كطريقة عيش، وكأسلوب حياة مبسوط لا يقبل التصنّع.

علامة مميزة للدهشة

وبالنظر إلى جلال الابتسامة وقدرها وفاعليتها، من زاوية مختلفة، نجد حضوراً مُهِماً لها في التراث الإسلامي؛ حيث جيء بها كذلك بالإضافة إلى ما سبق، في القرآن الكريم، مقرونة بالضّحك تعبيراً عن إحساس تلقائي بالدهشة والسرور في إشارة إلى فهم سيدنا سليمان لما خاطبت به تلك النملة أمتها من رأي سديد، وقول حكيم، وهي تأمر وتُحذّر وتعتذر عن سليمان وجنوده بعدم الشعور، وذلك في قوله تعالى: {فَتَبَسَّم ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها}. إذاً، فتبسّم النبي سليمان – عليه السلام- وضحكه هنا، فعلان، وحالتان في آنٍ، يحدِّد طبيعتهما ما يقول به معظم العلماء من أنّ “الضحك هو التعبير الصريح عن حالة سارة موجودة فعلاً لدينا”، كما يجدان أيضاً بعض تفسيرهما، فيما ذهب إليه عالِم النفس الأمريكي “جون ديوي” في نظريته الفلسفية عن الضحك، قائلاً بشأنه: “إنّ الضّحِك هو العلامة المميزة لحالة الدهشة”. وبما أن الابتسامة يستحيل أن تنبعث من الإنسان، ما لم يكن هناك عامل أو مثير يتسبب فيها، فإن مجرد نكتة بريئة، أو دعابة خفيفة، أو مزحة مسلية عابرة، أو دغدغة لطيفة وسريعة، كافية لإزالة الغمة عنه، وتحرير أساريره، ونقله من حالة محزنة إلى أخرى سارة تطيّبُ نفسه وتُسعِدُ قلبه فوق ما تمنّى. لهذا كان للمزاح المُهذّب، وللدعابة كذلك، قيمتهما المعتبرة في الثقافة العربية والإسلامية، بصفتهما أقرب السبل لدفع الإنسان إلى الابتسام وحمله على الفكاهة العذبة المعتدلة، والضحك الحرّ المنطلق ببراءة طفولية سعيدة. هكذا ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتمازحون بالمزاح المباح، وأيضاً بالدعابة التي قال عنها الإمام علي -رضي الله عنه-: “من كانت فيه دعابة فقد برئ من الكِبْر”. وكما تكلّمت “رسالة في التربيع والتدوير” للجاحظ، عن المزاح مُتسائلةً: “فمن حرّم المزاح، وهو شعبة من شعب السهولة، وفرع من فروع الطلاقة؟!”، جاء كذلك بمقربة منها، قول الفراهيدي عنه مُشجعاً على ملازمته وتبادله كوسيلة مُوَلّدة للطلاقة والبشاشة ودواعي التبسّم: “الناس في سجن ما لم يتمازحوا”. أما النبي – عليه الصّلاة والسّلام – فقد رُوِيَ عنه في مصادر تراثية عديدة أنه “كان من أفكه الناس، قليل الضحك، وإذا ضحك وضع يده على فيه، وإذا تكلم تبسم، وإذا مزح غض بصره، وكان فيه دعابة قليلة”.. ورُوِيَ عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال: “مزح – صلى الله عليه وسلم – فصار المزح سُنَّة، ويمزح ولا يقول إلَّا حقاً”.

وكما جاء في “الضّحِك في تجربة (قصّة حياتي)” لشارلي شابلن: “ترسّخت صورته في الأذهان، باعتباره إنساناً ودوداً، ذا طلعة بهيّةٍ ووجهٍ مُزهرٍ مَبْشُورٍ مُؤتلقٍ بالنور، وكان بدوره، يضحك حتى تبدو نواجذه وتظهر ضواحكه، وكان لا يُرى إلَّا والابتسامة مطبوعة على محياه.. هكذا هم الأنبياء، يبتسمون أبداً”.

آفاق الابتسامة

هكذا بالتالي، ونظراً لعظم شأنها وارتفاع قيمتها التي يعرف العالم ثمنها اليوم، يبدو أنه لم يعد من الغريب أن تتعدّد معاني الابتسامة وتختلف رسائلها وما يتوارى تحتها من أشياء خافية، وأمور قد يُدهشُ الآخرين ظهورها الذي من الممكن أن يتميّز بالقدرة على إنشاء معــانٍ غير مألوفة، ويفتح آفاق بحث ثقافية/ علميّة/ معرفية/ جمالية متعدّدة للتنقيب حولها، ويجلب معه في الوقت نفسه، إمكانية الاقتحام لموضوعات غير مُستهلكة، والطّرْقِ المغاير لطُرق تفكيرٍ ليست متداولة من قبل، وأن تتولّد عنه في هذا الحين، أو في المستقبل القريب، قضايا جديرة بالتأمّل، لافتة للفكر والنظر، ولو كانت في منطقتها البرزخيّة، مطمورة وموزّعة في مسائل جزئية لا يُنتبه إليها عادة، لكنها تظل بحاجة ماسّة إلى الكشف والتفكيك مع ذلك، كما تبقى مثيرة في صلبها للفضول وتستدعي البحث عنها/ وفيها. إنه ظهور قد تنتج عنه كذلك، أفكار جديدة، وتفصيلات متجدّدة، ربما لم يتكهّن بها أحد ولا سمع عنها، ولا أثارت حتى خياله، وربما لا يتصوّرها ولم يك أيٌّ منّا يتوقعها يوماً.

ابتسامة هوليود

ضمن هذا المنحى، وبفعل النقلات التي عرفتها الابتسامة في تحوُّلاتها الوظيفية عبر دول العالم، بتنا في عصرنا نرى لافتات معلَّقة على محلات تجارية، مكتوب عليها بالخط العريض “ابتسامة بوليود” و”ابتسامة هوليود” في إحالة على الابتسامة المثالية لنجوم السينما الأمريكية والهندية، كما لا يفاجئنا أن نراها اليوم في صورة الشعار الذي ترفعه المواقع التجميلة للأسنان، والعنصر الأثير لدى عياداتها الخاصة ومراكزها الطبية، والشيء المثير الذي يتم التركيز عليه في إعلاناتها للتأثير في الزبائن لكسب ثقتهم وجذبهم إليها، محاوِلة إقناعهم بفاعليتها على المستوى الذاتي وبجدواها على المستوى الاجتماعي.

البرتقالة الباسمة

هكذا مرَّة أخرى، لا يُستغرب بتاتاً، أن نرى مدلولاتها تسير لتتغيّر، وتتنوّع أدوارها وتتطوّر دلالاتها، إلى الدرجة التي صارت معها طاقة مُنعشةً للخيال، وغدت منبعاً للإلهام، ثم عنواناً للأناقة والرّقة والارتقاء وللوسامة والتحضّر والجمال الإنساني، بل وسِمةً بارزة سامية بالعقل والحسّ، وبالنفس والرّوح معاً، دالة على صور الخلق والابتكار ومعاني الرّقيّ وعلى الذكاء والإبداع المثمر والفنّ الخلاّق. كما ليس من العجيب أبداً، أن تضحى علامة تجارية وتصير خاضعة للتعليب تحت تأثيرات العولمة ومظاهرها، وهيمنة العقلية الاقتصادية والصناعية، فتنتقل، نتيجة لذلك، إلى جاذب رمزي للزبائن. لذلك ليس مُدهِشاً بقدر ما هو شيء طبيعي ربما، أن يتمّ تخصيص يوم عالمي لها، هو أوّل جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويصبح تقليداً سنوياً منظماً إلى حد الآن منذ أن جرى الاحتفال بها في العام (1999م)، لمّا تولّدت في حينه فكرة الاحتفاء بالابتسامةِ إشراقةً عبقريةً تجلّت في ذهن الفنان التجاري ورائد الأعمال المهتم بالرسم وبالتصميم ودارسة الفنون الجميلة، الأمريكي “هارفي بول” – (Harvey Ball (2001 – 1921، الشهير بابتكاره لأوّل اختراعٍ عُدّ في زمنه البكر ولا يزال، شيئاً جديداً طريفاً وأصيلاً، لأيقونة “الوجه الباسم” (smiley face) – الإيموجي، أو السمايلي- سنة (1963م)، من أجل إسعاد الموظفين؛ وهو التاريخ الذي تعود إليه قصّة نشره لهذه الابتسامة البرتقالية في العالم، قبل أن يُبقيها لنا تذكاراً مستمراً، نابضة بالحياة في حضورها الدائم معنا رغم مضي زمن طويل على وجودها، وتنتشر كرمز (Symbole) متحرك، وكصيغة تعبيرية بصرية مرئية بشكلها التفاعلي المتبادل والعامّ الحالي، الافتراضي والتواصلي والاجتماعي الكاسح الذي أصبحنا نعرفها به في عصرنا الراهن، عصر الصورة والطفرة التكنولوجية المتطوّرة وثورة التقنيات والرقميات والصناعات الذكية.

“البسمة العالميّة”

لكن الشيء الرائع حقاً في الأمر هنا، هو المتمثّل في الإشارة المهمة، وفقاً لما ذكرته الكاتبة رنا أسامة في مقال لها، عنوانه: (كيف احتفل فيسبوك بـ “اليوم العالمي للابتسامة؟”)، منشور في موقع صحيفة “مصراوي” بتاريخ: (الجمعة 7 أكتوبر 2016م). يقول فحواها: بعد وفاة “هارفي” في 2001م، تم تدشين “مؤسّسة البسمة العالميّة لهارفي بول”؛ تكريماً لاسمه وتخليداً لذِكراه، واتخذت لها الشعار: “لتحسين هذا العالم.. ابتسموا جميعاً في وقت واحد”، واستمرت المؤسسة في العمل راعياً رسمياً لليوم العالمي للابتسامة كل عام. وهي المؤسسة نفسها التي تعمل في نهاية كل عام على تخصيص أموال للأعمال الخيرية. حيث يتم التشجيع على الفرح والأعمال الجيدة في جميع أنحاء العالم، وأيضاً وليوم واحد على الأقل ليصاب فيه الجميع بعدوى اللُّطف. وعسى ما تقدّم أن يكون قد عرض نفسه نبذة مختصرة ومضيئة، عن أصل صورة “السمايلي” ورمزيته العامة، وحكايته مع الفنان الذي قدّمه للناس تذكاراً رائعاً ترك فيه بصمته باقية للأبد. إنّه هارفي بول مُخترعه على شكل أيقونة (icône) بسيطة لكنها عظيمة “للوجه البرتقالي الباسِم”، ثم كان وراء الاحتفال الأول بالابتسامة في يومها العالميّ، الذي ما زال يُقام حتى الآن تخليداً لاسمه في الوجود، وتشريفاً لذكراه الجميلة للإنسانية.

التبسم في الحِكم والشِّعر

من جهة أخرى، يحفل التراث العربي النثري والشعري وكذلك الشعبي، بحكم وأمثال وأقوال مأثورة جمّة، قيلت في ذم الحزن والغم، ومدح البشاشة والابتسامة وذكر فوائدهما ومعانيهما. ومن ذلك مثلاً، ما جاء في كتاب “روضة العقلاء ونزهة الفضلاء”، لابن حبان، الذي عدَّ فيه الحِكَمَ قوت العقول التي تموت بفقدان قوتِها من الحِكمة، ثم قال: “مكتوب في الحكمة يا بني: ليكن وجهك بسطاً، ولتكن كلمتك طيبة، تكن أحبّ إلى الناس من أن تعطيهم العطاء”، وفي المَوضع نفسه أشار إلى جزاء من يبش للناس وجهه، قائلاً: “وقد استحق المحبة من أعطاهم بِشر وجهه”، كما اعتبر فيه أبو حاتم “البشاشة إدام العلماء وسجيّة الحكماء”، وأورد فيه أيضاً كلام حبيب بن أبي ثابت: “من حُسن أخلاق الرجل أن يُحدِّثَ صاحبه وهو مُبتسم”، ثم نهى المؤلف العاقل بأنه “لا يجب عليه أن يغتم لأن الغم لا ينفع وكثرته تزري بالعقل، ولا أن يحزن لأن الحزن لا يرد المرزئة ودوامه ينقص العقل”.

ومن أمثال العرب عن الابتسامة ما تواتروه عن الزمخشري عندما قال: “ابتسامتك لقبيح أدلّ على مروءتك من إعجابك بجميل”. ومن أمثالهم المومئة ضمنياً إلى أنّ الاعتدال في المزاح مطلوب، والإكثار منه مذموم، قول الميداني في الأمثال: “المزاحة تذهب المهابة”. ومن ضفة مغايرة، تواصل الابتسامة وشقائقها كالبشاشة والبِشر والطلاقة، حضورها في فنون التعبير والقول المتنوِّعة، لتُرى بعيون مختلفة. هكذا تمرأت في ميدان الشعر العربي، فتعدَّدت نظرات الشعراء إليها، سوى أنها تتفق في جدوى خطابها المؤثر إيجاباً في النفس بلا ريب، وفي وجاهتها كسمة حاملة لمعاني الشجاعة والثبات والثقة بالنفس، وحركة لطيفة تديم بهاء الوجه وجماله، وصفة خُلقيّة ذات مفعول يستجلب الود ويلحق النفع بالغير. وعسى أن يغدو من أهمّ ما قرضَه الشعراء في تقديرهم للتبسم وربط ميزته بعلامات السماحة والوقار والمروءة، ما نَظَمه الإمام علي بن أبي طالب في بيته:

ولَرُبّما ابتسمَ الوقورُ من الأذى ** وفُؤادُهُ مِنْ حَرِّهِ يتأوّهُ

وفي مدحهم لطلاقة الوجه وبِشْره بالتبسّم، وهَجْوهم لعبوسه وانقباض ملامحه، نمثّل ببيت “الأبرش” حيث جعل البِشر واحداً من مستدعيات محبة الآخرين، جزاءً على مقابلتهم بالتبسم الحسن في وجوههم، نافياً في الحال ذلك عن العابس الذي يُنفّرُهُم مِنه ويولّد فيهم شعوراً ببغضه والانفضاض من حوله، مُنشِداً:

أخو البِشْر مَحبوبٌ على حُسْنِ بِشْرِه ** وَلَنْ يعدِمَ البغضاءَ مَنْ كان عابِساً

ووَصف شاعر العرب أبو الطّيّب المتنبي، إشراق وجه الممدوح وثباته في ساحة الحرب، وهزيمة الأبطال الذين مروا بجانبه مكلومين مجروحين، لمّا قال:

تمرّ بِك الأبطال كَلْمَى هزيمَةً ** وَوَجْهُكَ وضّاحٌ وثَغْرُكَ باسِمُ

ويُلمَسُ معنى هذا البيت في إيراد شارح ديوان المتنبي “عبدالرحمن البرقوقي”، للتفسير التالي: “والمعنى ظاهر، ولكن الإمام العكبري أبى إلَّا أن يفسّر البيت بعبارته المسجوعة الجميلة، قال: أي تمر بك الجرحى من الأبطال منهزمين، وكلمى مستسلمين، وذلك لا يثني عزمك، ولا يضعف نفسك، بل كنت حينئذٍ وضّاحاً غير متخوّفٍ، وبسّاماً غير متضجّرٍ، واثقاً من الله بنصره، مُتيقّناً بما وصَلكَ به من جميل صُنعِه”. قال: وهذا كما قال مسلم بن الوليد:

يفترّ عند اقتراب الحرب مُبتَسِماً ** إذا تغيّرَ وَجهُ الفارسِ البَطلِ

وهو القائل أيضاً في سياق آخر:

ولمّا صارَ وُدّ الناس خِبّاً ** جَرَيتُ على ابتِسام بابتسام

أنشَدَ المتنبّي هذا البيت حين لاحظ أنّ حبّ الناس تحوّل إلى خِداع، فأصبح يعاملهم كما يعاملونه، ويجاريهم في أحوالهم دونما اكتراث، فإذا كشّروا عليه بأسنانهم بأيّ حالة واجَههم بتكشيرة مثلها، وكذلك ابتساماته يردّها على مقاس مماثل لما كانوا يظهرونه نحوه من ابتسامات. وفي شرح البرقوقي للبيت كتبَ: “الخب: الخداع. يقول: لمّا فسد ودّ الناس وصار خداعاً يبشون بوجوههم وكشحهم منطوٍ على الخبث عاملتهم بمثل ما يعاملونني به، فهم يكاشرونني وأنا أكاشرهم؛ أي ابتسمتُ لهم كما يبتسمون إليّ”. ومِمّا نظمه الشاعر اللبناني “إيليا أبو ماضي”، في محاولته الحوارية ليُغيّر من أفكار وحالة اكتئاب مُخاطبه العابس في السماء حتى ظنها كئيبة، من التشاؤم إلى التفاؤل. وبدل التحسّر على ضياع أيام العمر الجميلة والشكوى من ضيق الحال وعادة التذمر والضغط الدائم على الجانب المظلم من حياته، يشاطره حزنه، لكنه ينبهه إلى التحلي بالأمل والنظر إلى النعم المشرقة في حياته، وأن يتباسم رغم أساه، لعله بتبسّمه يكون سبباً في سعادة غيره دون أن يدري. يقول إيليا:

قالَ: السّماءُ كئيبةٌ وتَجَهّمَا ** قُلتُ: ابتسِم يكفي التجهُّمُ في السّما

قال: الصبا ولّى، فقُلتُ لهُ: ابتَسِم ** لَنْ يُرجِعَ الأسَفُ الصِّبا المُتصَرِّما

قال: اللّيالي جَرّعَتني عَلْقماً ** قُلْتُ: ابتَسِمْ ولَئِنْ جَرَعْتَ الْعَلْقَمَا

فَلَعَلَّ غَيْرَكَ إِنْ رَآكَ مُرَنَّماً ** تَرَكَ الكآبَةَ جانِباً وَتَرَنّمَا

وكما مجّد الجاحظ الضحك في كتابه “البخلاء”، انطلق يمدح الضاحكين كذلك، ليرينا أنّ الضحك شي جيّد وفعل جميل، فهو مثلما عرّفه د. شاكر عبد الحميد، في كتابه “الفكاهة والضحك”: هبة من الله الجميل الذي يحب الجمال، وإحدى صفاته وأحد أفعاله سبحانه، وصفة محببة يطلقها البشر على المباني الجميلة التي يرونها ضاحكة، والقصور، والحلي الجميلة، والزهور المبتسمة، فيما يجعلنا نتذكر بيت البحتري الشهير، الذي يمزج بين الضحك والاختيال، أو الإعجاب بالنفس، والحسن والكلام وازدهار الربيع:

أتاك الربيع الطلْق يختال ضاحكاً ** من الحُسن حتى كاد أن يتكلّما

الابتسامة في الأدب

سنكتفي في هذه النافذة باستعراض بعض الأمثلة للمتون المنشغلة بالفكاهة في التراث العربي، ولأخرى تناولت عناصرها من النواحي الأدبية والفكرية والنظرية والنقدية. ومنها، “بُخلاء” الجاحظ، و”أخبار الحمقى والمغفلين” لابن الجوزي، وإمتاع التوحيدي ومؤانسته، و”مقامات” الهمذاني- والحريري، مروراً بـ”الضحك” عند برغسون، ومؤلفات باختين حول الضحك الكرنفالي خلال العصور الوسطى وعصر النهضة ثم العهد الحديث في أعمال دوستويفسكي ورابليه الروائية، وصولاً إلى أعمال أدبية عديدة لدى كتَّاب المسرح والرواية والمنظرين للكتابات المضحكة والساخرة من قبيل: موليير، ولينز، وكلينجر، وهايبل، وهوفمان، والناقدين: جون بول وفريديريك شليجل – مثلاً -، إلى أن نصل إلى مختلف الكتابات الإبداعية العالمية التي استلهمت روح الفكاهة والضحك كما في “دون كيشوت” سيرفانتيس، ورواية “الرجل الضاحك” لفكتور هيغو، صاحب القول الشهير: “من استطاع حمل المرأة على الابتسام قطع نصف الطريق إلى قلبها”. هناك كذلك سيرة “قصة حياتي” لشابلن، ورواية “ابتسامة الجيوكاندا” لألدوكس هيكسلي، و”ابتسامة مّا” لساغان، و”اسم الوردة” لإيكو، ثم رواية “الضحك والنسيان” لكونديرا، الذي وضّحَ فيها على لسان بعض شخصياته، كيف ينسى الإنسان، وكيف يضحك، وعن دلالة ذلك يبين أنّ “بالضحك يتذكر الإنسان أنه إنسان، وبالظلم والقسوة والشر والبطش والتسلط ينسى الإنسان إنسانيته وينساه الناس أيضاً”. بعد ميلان التشيكي، هناك عربياً، رواية “ابتسامة على شفتيه” ليوسف السباعي، وكتاب “دمعة وابتسامة” لجبران، ورواية “الضحك” للكاتب الأردني غالب هلسا، وأعمال إميل حبيبي المعروف بكتاباته الساخرة، وأيضاً الكاتبة اللبنانية هدى بركات في “حجر الضحك”، ونجيب محفوظ طبعاً، المتفكّه والساخر والمتباسم كثيراً في أعماله، القائل: “ابتسم لتقهر يأسك، ابتسم لتقوي عزيمتك وتستقبل هبات الحياة بتفاؤل”.. والقائمة تطول وتتجدَّد حتى نقف عند بعض التجارب العربية الجديدة، الروائية والقصصية التي استثمرت روح الفكاهة وأسلوب السخرية إبداعياً، لدرجة اختيار مؤلفيها لعتبة عناوينها موضوعة الضحك، وثيمة الابتسامة بارزة في واجهة أغلفتها، كنماذج: المجموعة القصصية “شخص حزين يستطيع الضحك” للكاتب المصري صابر رشدي، ومجموعة “تمثال الضحك” للكاتب العُماني بدر الشيدي، ورواية “صاحب الابتسامة” لليمنية فكرية شحرة، ثم أخيراً “ابتسامات مُبَسترة” للمصري فتحي إسماعيل.

الابتسامة في التشكيل العالمي

تسلَّلت الابتسامة كميسم إنساني مميَّز، دال على حمولات لغوية عميقة، إلى الفن التشكيلي الذي تتجسَّد في مجاله الأمثل عبقرية الفنون البصرية التي يُعدُّ أحد أنواعها، الحاضن لمختلف الظواهر والحالات الإنسانية، كالابتسامة التي تُعدُّ أحد نماذجها المهمة، وتتبدى ناشطة فيه بامتياز كبير، خاصة عندما يستثمرها كثيمة مهيمنة، ذات تمظهرات متنوِّعة، منفتحة بدورها على تفسيرات متعدِّدة، وكعنصر مألوف ليمنحها معاني جديدة غير مألوفة تماماً.

ولعلّ الإشارات التالية تمكننا من ملامسة جزء مِمّا أصبحت عليه الابتسامة، في إطار علاقتها بالفن التشكيلي الذي سعينا للإطلالة من نافذته، لمعرفة معناها، ومغزاها، وكيفية حضورها فيه، وما غدت تنطوي عليه كذلك من معانٍ فنية ودلالات وأبعاد وظيفية ومعرفية وقيم تاريخية وجمالية إنسانية رفيعة. وذلك بتركيز المحاولة على تجارب تشكيلية عالمية منتقاة، منتسبة إلى عصور مختلفة (كالقرن 16، و19، و20، و21)، على سبيل النمذجة فقط، لا الحصر، لاندراجها ضمن ثُلّة الروائع الفنية التي أبدعها العقل العلمي الخيالي الإنساني، المولع بالجمال بمختلف تمثلاته وتجلياته الفريدة.

نستهلّها في هذا المقام، بدءاً بلوحة العودة من الحقل في اتجاه “البيت السعيد” Happy Home، لمبدع الجمال الألماني المُنتصر والمُنحاز دوماً في فنه إلى تخليد ذكرى الكادحين البسطاء، كارل فون بيرجن. ففي هذه اللوحة بجسر نهرها المُنساب، وجوّها الطبيعي الخصب المفتوح، الصافي والدافئ والمائل إلى الغروب، تظهر الابتسامة البريئة المشتركة المفعمة بمشاعر العطف والحب، الماثلة طليقة صادقة في ملامح الأم الريفية، منعكسة على أسارير طفلتها التي تستحث أختها الأصغر على التبسم، وأيضاً على طفلها الذي يكلّم كلبهم مبتسماً، ودافعاً في آنٍ عربتهم المجرورة المكتظة بحشائش عشب ممتزج أخضره بيابسه.

وإجمالاً، فلهذا الرسام أعمال فنية رائعة مُبتسمة ضاحكة غير ذلك، تُصوّر أطفالاً نشيطين في البيوت، ومع أمهاتهم، وهم يرتعون في مرابع الحقول بجانب الوديان المتدفقة، والأنهار الجارية تحت الجنان المخضرّة وحين عودتهم منها بعد نزهة أو يوم عمل، ومعبرة بشكل أفضل عن سعادتهم وما يحيط بهم من عوالم، خالية من الهموم، مشبعة بالنقاء وألوان الفرح وجمال الذكريات وبروعة مناظر الطبيعة الخالصة والحُسن بكل أطيافه المتماوجة.

هناك أيضاً ابتسامة عريضة، وأخرى غيرها تتصاعد بالتدرّج من أُناس داخل لوحة “الرقصة الأولى” (The First Dance)، الاحتفائية بأصغر أعضاء العائلة، وهي من رسومات الإيطالي الماهر جوزيبي ماجني، وتوحي بعائلة أفرادها بسطاء جداً، لكنهم حتماً راضون وسعداء. يستطيع المتأمل المتذوق للوحة أن يتنسم فيها أجواء بيتهم الدافئ الذي لا مكان فيه، كما يبدو، للكآبة ولا التعاسة ولا للبؤس، بسبب جد حكيم، فنان بلا ريب، يتقن العزف على آلة الأكورديون التي يؤلِّف بها الروابط الروحية بين أعضاء أسرته اللطيفة الهادئة المتواضعة، وقد كانت كافية بالنسبة إليه، وكفيلة وحدها بخلق أجمل اللحظات الحميمة، وتوزيع الابتسامات على الجميع صغاراً وكباراً.

أما “الجدة هي الأفضل” Grandmother Is The Best، للنمساوي الواقعي البارع “أدولف هامبورغ”، فهي لوحة مُعبّرة وبديعة بكل معاني الكلمة، تُظهر هذه الطفلة الباسمة اليقظة الجميلة في حالة من التأهّب والشوق الملتهب، واقفة كالحارس تنتظر متى تنتهي الجدة الحنون من ترقيع المنفتق من لباس حفيدها المُكركِر لتستكمل متعة اللعب معه.

كذلك حملت ريشة الإنجليزي “أرثر جون إلسلي”، ابتسامة رائعة في وجه الأم ومثلها طيبة في وجه طفلتها الصغيرة التي كانت بصدد المداعبة وتوجيه التحية بيدها، للكلبة وصغيريها، كأنها تقول لهم: “غداً، لقاؤنا هنا حيث موعد لعبنا المتواصل من جديد”، في لوحته البديعة المعنونة بـ “ليلة سعيدة” Good Night. الابتسامتان كلتاهما محمّلتان برقّة جميلة، وبعبير حياة سعيدة ومعانٍ إنسانية لطيفة ونبيلة، في مناخها المطبوع بصلات التوحد والتوافق بين عالمين مختلفين، وبعلامات الرّفق والمودّة والألفة المندمجة القائمة بين الأسرتين، والإنسان والحيوان. وكثيراً ما احتفل هذا الفنان بالابتسامة وتفنن في بث ضروبها في لوحات من هذا الصنف.

من جهته أجاد الأكاديمي الفرنسي “ويليام أدولف بوجيرو”، رسم لوحات مهمة، منها واحدة في غاية المرونة والبراءة والجمال، وسمها بـ “الطائر الأليف” (The Pet Bird – 1867)، تقدّم طفلة غضّة ليّنة أنيقة ذات طلعة مشرقة، وشعر ذهبي أشقر، ضائعة بثغرها المبتسم وبعينيها الواسعتين المندهشتين واللامعتين، في تفاصيل عصفورها اللطيف الواقف بثبات وتوازن على أصبعها الصغير، ما يشي بنوع من التفاهم والتفاعل بينهما، ويترجم حالة انبهارها وإعجابها وابتهاجها به، وأيضاً متعة نظهرها إليه، ثم فضولها نحو اكتشافه المتجدِّد بدءاً بتأملها الدقيق لرأسه.

بينما في عصرنا الجديد، فثمة لوحات عالمية مبتسمة متفكهة وضاحكة، تطل علينا من هنا وهناك. لكننا سنقتصر في هذا السياق بالتمثيل لتجربتين مهمتين فحسب، لاثنين من عمالقة الرسم الحديث. تتعلق أولاهما، بتجربة سيد الألوان، كاتب سيرته “حياة في اللون”، الرسَّام الفنان العبقري الأمريكي (المكسيكي الأصل) “ألفريدو رودريكيز”، الذي وظف في لوحاته ألواناً زاهية ومشرقة بحذق وإتقان وبراعة، فأضفت عليها مسْحات إبداعية جمالية عجيبة متناغمة، مسجورة بمخايل الأصالة والحداثة والجمال، حاملة لبصمته الفردية وأيضاً لحسه الرهيف ولمسته الفنية ومشاعره الإنسانية الدافئة. تُظهر أعماله شخوصاً مقبلة على الحياة بطلاقة، مغمورة ملامُحها النضِرة بضحكات وضّاءَة، وابتسامات رامزة للأمل، والتفاؤل، والطبيعة المختلفة.

في حين يتجه مثال التجربة الثانية، صوب الرسَّام والنحَّات الصيني المعاصر “يوي منجون” (1962م) Yue Minjun، الذي تتجلّى الابتسامة في رسوماته ليس فقط عريضةً بطريقة غريبة بنوع من المبالغة، وإنّما مقنّعة ودامعة، مائلة إلى الحركة وفن اللعب والمرح والمزاح، بل مشوّهة أيضاً بنكهةِ دعابة متفكهة مدمجة بضحكات إهزاقٍ وزهزقة ساخرة متفجرة من الأعماق، ومتحرِّرة بدرجة مجنونة. ومع ذلك، فهذه الابتسامات اعتُبِرت مهمة، ولذلك حظيت اليوم بقيمة فنية كبرى. وفي الواقع، فإن أعمال هذا الفنان مُثيرة حقاً للبسمة وتحتوي على طاقة دافعة باعثة فعلاً على الضحك، لذلك فقد لقيت لوحاته نجاحاً ساحقاً، كما قوبلت الآن برواج كبير، بسبب تفرّده بأسلوبه الخاص المميّز، مثلما اكتسب شهرته وحقق أيضاً نجوميته المتصاعدة ومجده الفني، بفضل حُسن استثماره الإبداعي لتلك الضحكات المقهقهة، ثم أكثر من ذلك بفعل الاِبتسامة الثمينة التي يرى أنّها “لا تعني بالضرورة أن الشخص سعيد، بل يمكن أن تعني شيئاً آخر”.

نختتم هذه النافذة، بذكر الابتسامة الخالدة المبتكرة في أشهر لوحة تشكيلية مليئة بالأسرار والألغاز، وعرفها الفن على الإطلاق في هذا الميدان عبر تاريخه الطويل (تجاوز خمسة قرون)، من عصر النهضة حتى اليوم، والمعروفة باسم “الجوكوندا” أو اللوحة “الشخصية للموناليزا”، المُزارَة حالاً في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، باريس، والمُنجزة منذ القرن السادس عشر، باليد اليسرى للعبقري الأسطوري صاحب قولة “بالوحدة فقط تحصل على أنبل ما في نفسك”، الفنان والمخترع الإيطالي متعدِّد المواهب الشهير “ليوناردو دافينتشي” (1452 – 1519م). وبالنظر لفرادتها، وعراقتها، وثرائها الجمالي عموماً، لكن الكامن أساساً، في جاذبية نظرة عينيها، وابتسامتها الغامضة خصّيصاً، فقد أثارت جدلاً جمالياً واسعاً، ونقاشاً علمياً ممتداً لعصور، وما زال تساؤل النقَّاد “هل هي حقيقية أم مزيفة” قائماً حيال الابتسامة (أوَل أنواع الضّحك وأخفّ منازله وأرقّ جمائله وأدقّ أمور حُسنِه وأفضلها وأرقاها) المنطبعة أجمل هنا، على شفتين مزمومتين، وعلى وجه الشخصية الحزين مثلما يُحتمل، بشكل رَمتْ معه خلفها كآبته وشحوبه، تلك الكآبة التي يُفصح عنها ذلك الميلان إلى الاِصفرار البادي في تقاسيمه، فأضاءته الابتسامة، وهلّلته، بل جمّلته بالكامل، حتى أظهرته أطيب، وأحَبّ، وأغلى، لابساً أقشب حُلّة وأجمل هندام، وأندرهما، كأنّه وجه آتٍ من عالم آخر! إنّ الاصفرار في الوجه هنا، يرمز كذلك إلى لون الشمس عند الغروب، إلى ساعة ابتسامتها – إن جاز القول -، في تلك اللحظة الرومانسية الشاعرة الآسرة التي يهدأ فيها نورها الساطع ووَهجها الحارق، لتنهي ذكرى رحلة يومها، بترك أثر هنا وهناك، برسم أغرب المناظر المُصوّرة، ورواية أجمل الأشعار والحكايات الساحرة، المُتاح لكل إنسان حق رؤيتها بعينيه بدون عناء، وكيفما شاء.

ابتسامات سينمائية

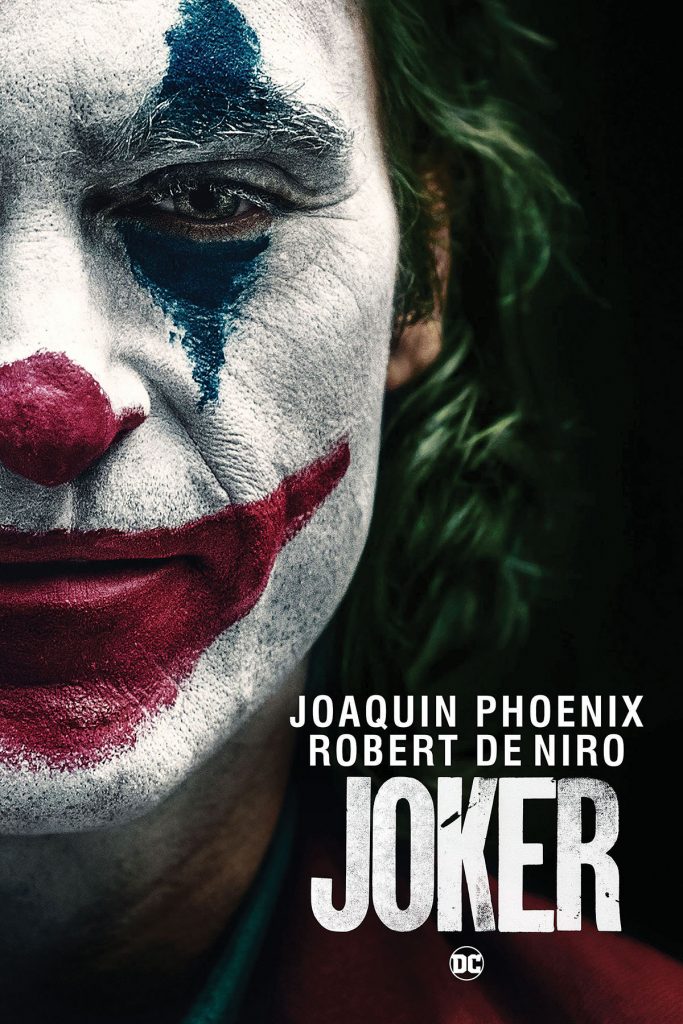

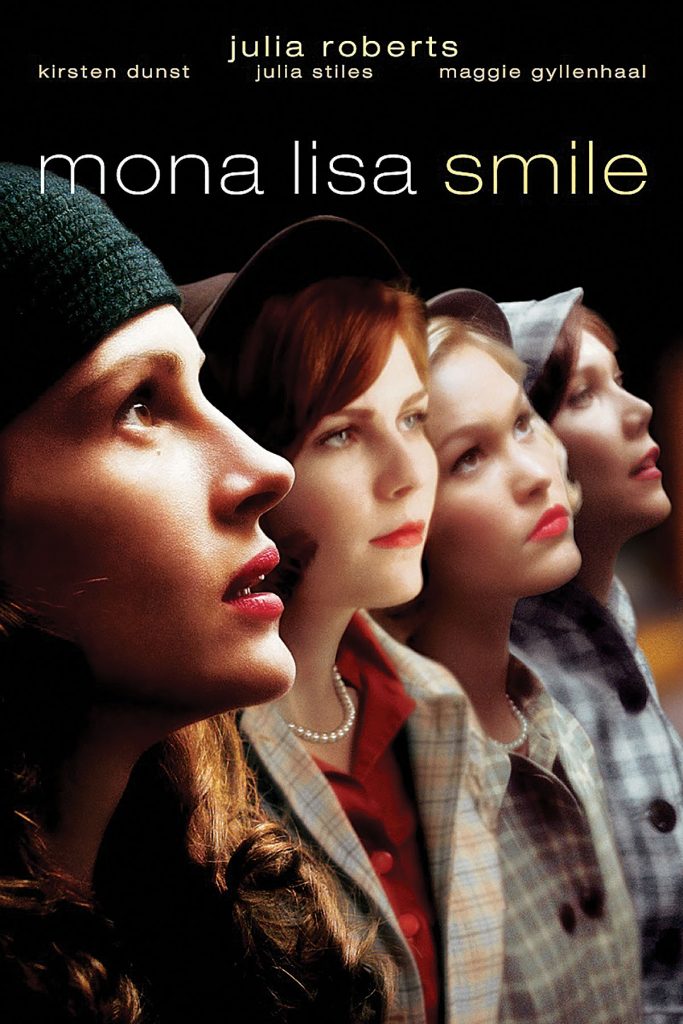

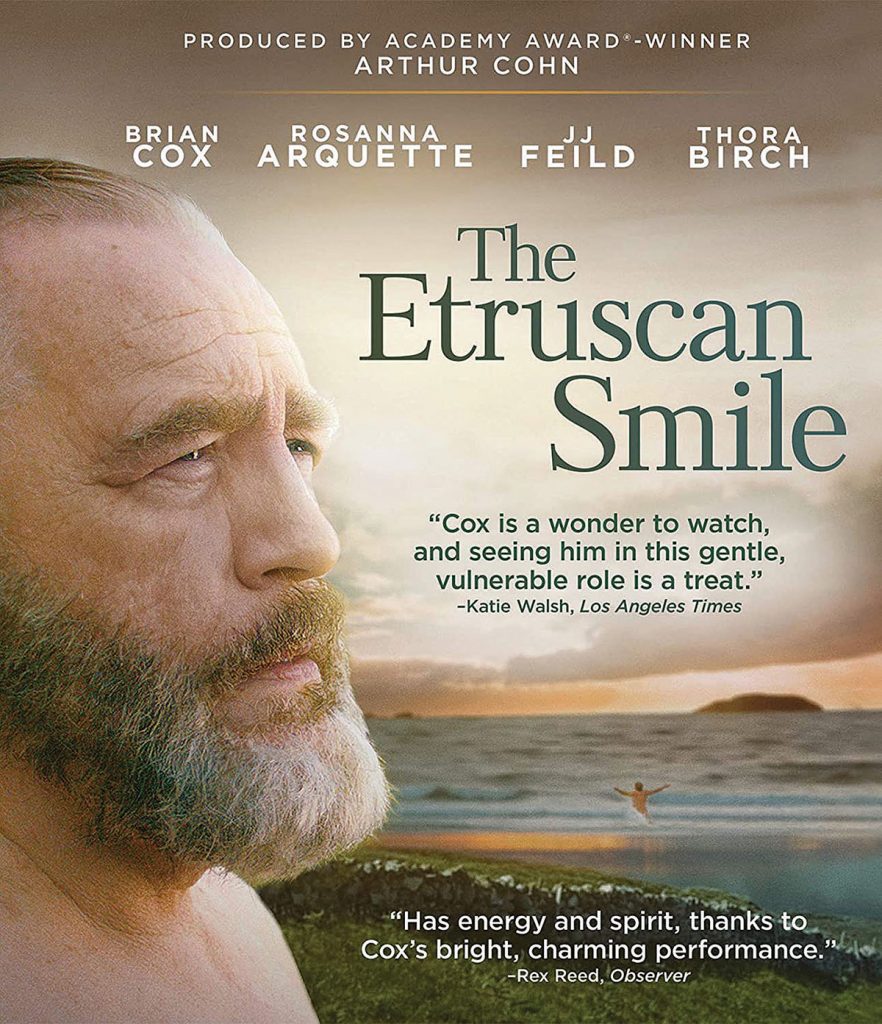

فضلاً عن الأفلام السينمائية الكوميدية التي تعتمد على الفكاهة والضحك في إنتاجها، لا سيما منها أفلام سيد الفكاهة المضحكة والساخرة في حقبة الأفلام الصامتة “شارلي شابلن” الذي أجملَ معاني الابتسامة في عباراته البليغة: “أحب المشي تحت المطر، حيث لا أحد يمكنه رؤية دموعي”، و”ستجد أن الحياة لا تزال جديرة بالاهتمام، إذا كنت تبتسم”. ثم: “اليوم الأكثر مضيعة في حياتي، هو الذي لا أبتسم فيه”؛ هناك بالمقابل أفلام عربية وعالمية عديدة، ذات الطابع الدرامي والاجتماعي والرومانسي، استثمرت الابتسامة ثقافياً وفنياً، مثل فِلم “الابتسامة / 1990م” السوري (إخراج وديع يوسف وزهير ديوب)، و”ابتسامة في عيون حزينة / 1987م” المصري (إخراج ناصر حسين ومحمد شحاتة)، و”ابتسامة واحدة تكفي / 1978م” المصري (إخراج محمد بسيوني)، والصيني بالعنوان نفسه (2016م) One smile is very alluring، و”ابتسامة الموناليزا / 2003م” الأمريكي (إخراج مايك نيويل)، و”الابتسامة الأترورية” (2019م) الأمريكي The Etruscan Smile، و”الرجل المبتسم / 2019م” الأمريكي The Smile Man، ثم “جوكر” الأمريكي – (2019م) Joker.

هكذا توجد أيضاً في السينما، ابتسامات رجالات المافيا وزعماء العصابات في هذه النوعية من الأفلام المشوقة التي عادة ما تسحر جماهيرها بنجومها اللامعين الكبار، وتضعهم ميّالين إليها في حالة إعجاب تام بها، بحكم ما تتضمنه من عناصر مملوءة بالإثارة والغرابة والجاذبية والمجازفة.

ابتسامة هؤلاء محملة بخطابات شتى، فغالباً ما تبدو عاطفية مقبولة، إنسانية معقولة حيناً، ماكرة مستفزة، هازئة، ساخرة معتدة بنفسها، هستيرية، مفعمة بالغموض حيناً ثانياً. وباختصار، فإن تبسمهم كضحكهم الذي يمارس سلطة لا يخلو منها؛ إذ هو عادة ما ينبع من أنفسهم بدافع الركوب الدائم لموجة التحدي والمغامرة، والوقوف في ميدان الحرب لخوضها بكل إصرار. ثم يأتي ضحكهم ليترجم إرادة أشخاص للظهور في هيئات أسياد محترمين، مأخوذين بحالة الزهو والخيلاء والثقة بالنفس، نتيجة شعورهم بالتفوق والتمتع بقوة الحضور والقدرة على السيطرة ومحبتها.

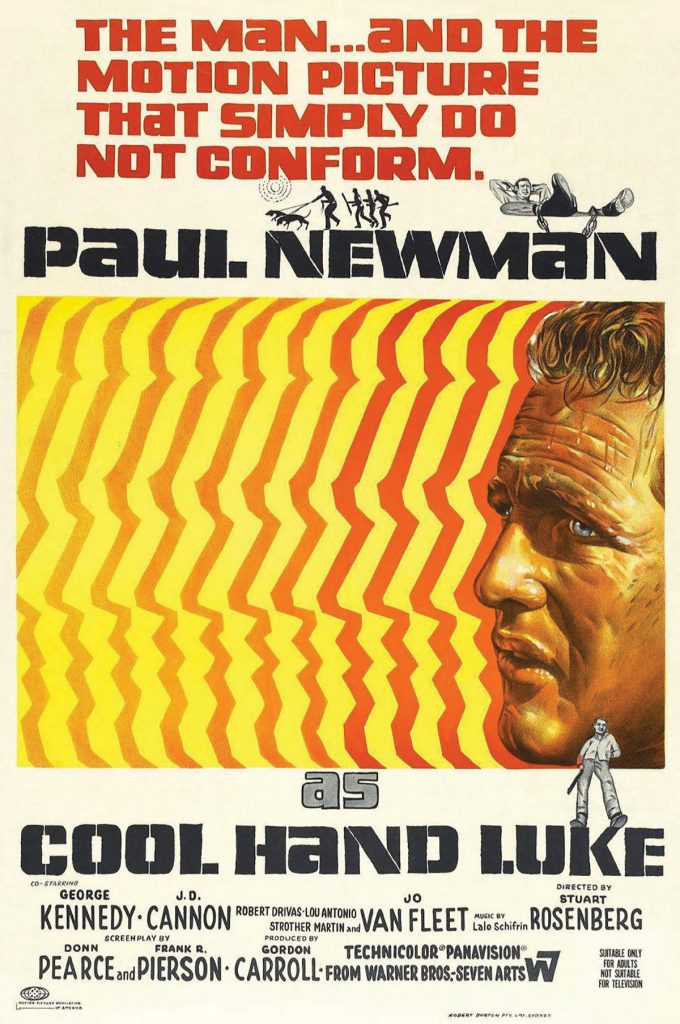

أما أفضل فِلم عالمي استثمر الابتسامة بشكل ثقافي وإبداعي جمالي أصيل، في نظري، هو الفِلم الدرامي الأمريكي “كول هاند لوك” (Cool Hand Luke) / (إخراج Stuart Rosenberg)، الذي يعود إنتاجه إلى ستينيات القرن العشرين (1967م)، المنتسب إلى نوعية “أفلام الهروب من السجن” والمنتمي في قصته إلى تلك النوعية من النصوص المصنفة ضمن روائع “أدب السجون” أو “دراما السجن” الذي يُعدُّ نوعاً أدبياً مستقلاً في حد ذاته، مثل التحفة الروائية للشاعر والأديب الفرنسي فيكتور هوغو “آخر يوم لمحكوم عليه بالإعدام” التي يذكرنا بها، كما يذكرنا بالعمل الأدبي “المجانين الهاربون” للكاتب التركي “عزيز نيسين” (1915 – 1995م). أما فنياً فيُصنّف ضمن قائمة أجمل أفلام “الهروب من السجن” النوعية، المترجم إلى لغات مختلفة، منها الفرنسية تحت عنوان: (Luke la main froide). ومنذ أن شاهدته لم أستطع أبداً نسيانه، بسبب الابتسامة التلقائية الهادئة المدهشة لبطله الذي كانت تتصاعد من أعماقه صادقة، وحاملة لتلك الإشارة المعبّرة عن شخصيته العفوية التي مثلت مع الابتسامة نفسها، داخل الفِلم، عنوان الصمود والتحدي ورمز البراءة.

“لوك” هو الاسم المختصر لبطل الفِلم “لوكاس جاكسون” الذي تقمّصه الأمريكي “Paul Newman” بحذق وصدق ونجاح، هو المحكوم عليه بقضاء سنتين في معسكر سجن فلوريدا بتهمة تحطيم رؤوس عدَّادات ركن السيارات وهو في حالة سكر، والذي كان قبل ذلك، جندياً محارباً متفوِّقاً في الحرب العالمية، حيث حصل على نجمة فضية وأخرى برونزية ومرتين على وسام القلب القرمزي، وكان رقيباً لكنه فقد الرتبة وتحوَّل إلى مجرد جندي بسيط. ومع ذلك فقد استطاع أن يكسب احترام زملائه الذين ينادونه بـ “لوك بطل الحرب” حينما أطلقه عليه زعيم السجناء “دراغلين” الذي جسّد “George Kennedy” شخصيته بمهارة. وقبل أن تتوطد علاقتهما، دخل لوك معه في مبارزة، فتنهال عليه لكمات دراغلين من كل جهة، متغلباً عليه في تحكم تام بجوّ مشاجرتهما، لكن لوك أبدى فيها قدرة رهيبة على التحمل وعدم الاستسلام، فاستدر بمقاومته رغم ألم الضرب المبرح تعاطف السجناء، وأيضاً تعاطف دراغلين الذي تسلل إلى نفسه شعور بالندم والإثم بدل لذة الفوز، فتوقف فوراً عن ضربه. بعد ذك أصبح لوك الصديق المقرب والمفضل لدراغلين الذي أطلق عليه لقب “لوك صاحب اليد الرائعة” بعدما ربح لعبة البوكر في السجن، وكسب على التوالي رهان أكل خمسين بيضة في ساعة واحدة. يقوم الاثنان بمحاولة الهروب من السجن، فلم تثمر.

وفي الواقع، فقد كشف “لوك” طيلة الفِلم عن ذاته الإبداعية ممثلاً فناناً متفرداً. أما ابتسامته المتمايزة العجيبة، فتختزل الشيء الكثير عن روعة شخصيته اللطيفة خفيفة الدم، الودودة، شديدة الصبر والتحمُّل، لكن العنيدة في الوقت نفسه. وهو ما يُلمس جلياً في لحظة استثنائية من الفِلم، أقبل خلالها “دراغلين” على رفاقه المساجين، بوجهه المطليّ بحيرة خاصة، وبدهشة من نوع آخر تكتسيه، ولا تكادان تفارقان ثغره الباسم الذي حمل أفكاره ومشاعره المتدفقة في لحظة واحدة خاطب أثناءها لوك ناطقاً: “أنت رجل رائع ومذهل يا لوك! هذا هو عزيزي لوك، يبتسم كطفل، لكنه يعضّ كتمساح. يمتلك لوك الشجاعة أكثر من العقل. أنت مثالي، هذه هي حقيقتك، لم يكونوا يعرفون حتى إنك كنت

تخدعهم.. تعرفون ابتسامة لوك، لقد بقيت في وجهه حتى النهاية”.

اترك تعليقاً