بين الخيال العلمي، وتكاثر الأشياء “الذكية” في حياتنا اليومية، ينجرف خيال البعض إلى تصور مستقبل تصبح فيه الآلات بذكاء الإنسان أو قادرة على التفكير والتعاطي مع الحياة كما يفعل عقل الإنسان. فما هي حقيقة هذا التصوّر، أو لنقل ماهي العوائق أمام الوصول إلى ذلك؟

إذا طلب إليك أحد أن تصف شكل «الذكاء الآلي» كما تتخيله، فإنك لن تملك إلا أن تتخيل آلة ذات ملامح بشرية!

مفاهيم الذكاء، والعاطفة، والوعي، كلها مقترنة بالطبيعة البشرية. وإذا كانت تلك المفاهيم ستُلصق قسراً بكيان آلي ما، فإن ذلك الكيان سيكون أقرب للطبيعة البشرية، بقدر ما تسمح به التقنية، وبقدر ما هو ذكاء الإنسان متعدد الوجوه والمقاييس. إن عبارة «الذكاء الصناعي» بالنسبة لنا ما هي إلا مساحة لقياس مدى قرب الآلة من محاكاة طبيعة البشر المعقدة.. هكذا فهمنا من السينما ومن الأدب. لكن من مفهوم نظري بحت، فإن تاريخ الذكاء الصناعي هو تاريخ الإخفاقات! هكذا يتلخص موقف كثير من باحثي وعلماء الحاسوب حول تطور أبحاث الذكاء الصناعي. فقد توقع رائد علوم الحواسيب آلن تيورنغ في العام 1950م بأننا سنصل إلى آلات قادرة على «التفكير» ولديها نفس مستوى الإبداع والقدرة على حل المشكلات والصفات الشخصية كما للبشر مع نهاية القرن العشرين. وها نحن الآن؛ لسنا متأخرين فحسب، بل لا يبدو أننا سنصل إلى هذا المستوى في وقت قريب على الإطلاق. وهذا مايجعل الإخفاق مضاعفاً لأنه يعني أننا لم نفهم بعد ماهية التفكير أصلاً. ولكي نقترب أكثر من الموضوع -ونجيب عن سؤال المقالة كذلك- فنحن بحاجة إلى العودة زمنياً عدة عقود لنتعقب التوجهات الرئيسة داخل أبحاث الذكاء والإدراك والحاسوب، كي نفهم سر هذا الفشل.

تركز سؤال ماهية التفكير مع ازدهار علوم الحواسيب في أواسط القرن الماضي في سؤال أبسط: كيف نستطيع تمثيل معرفتنا وأفكارنا عن العالم حولنا بطريقة رياضية منطقية؟ توجّه البحث أولاً نحو العمليات الرمزية الصورية Formal Symbolic Process كطريقة لتمثيل معرفتنا عن العالم. فعبارة مثل «There is a cat inside the hat- هناك قط داخل القبعة» يمكن تمثيلها رياضياً بالشكل التالي:

3x 3y (x=cat, y=mat, inside(x,y))

ومعنى هذه الرموز أساسي جداً، فهي تعني حرفياً «هناك متغير (x) وهناك متغير (y) بحيث (x) يساوي قطة و(y) يساوي قبعة و(x) داخل (y)». ولكن هل هذا التمثيل الرياضي يمت بأدنى صلة لـ«التفكير» بأن هناك قطاً داخل القبعة؟ بالطبع الإجابة الواضحة هي لا. لأن كلمات مثل «قطة» و«قبعة» و«داخل» ليست مجردة من سياقها بل لها معانٍ مرتبطة ونظام متكامل من المفاهيم لا يمكن أن نجده في هذ السطر الرياضي. لا يبدو هناك أمل كبير في محاكاة التفكير البشري بهذا الشكل إذا لم نتوصل إلى طريقة لربطها بكل مفاهمينا عن العالم، مثلاً حقيقة أن القطة حيوان من الثديات لديها أربع قوائم…، وأن القبعة جماد ذو شكل مجوّف…، وأن «داخل» كلمة تصف علاقة بين جسمين.

عدم القدرة على تمثيل المعلومات السياقية العامة -التي نملكها بفعل خبرتنا ونشأتنا- قاد إلى مشروع طموح بدأ في 1984م، يسمى سايك Cyc (من كلمة Encyclopedia)، يسعى لإنشاء قاعدة بيانات منطقية ضخمة تضم كل العلاقات التي نعرفها عن العالم الخارجي. من خلال ملايين وحدات المعلومات في قاعدة البيانات هذه قد نستطيع أن نجعل الآلات تصل إلى استنتاجات شبيهة باستنتاجاتنا بأن كاتب «حي بن يقظان» لا يتجاوز طوله 8 أقدام عبر سلسلة من الاستنتاجات الفرعية التي لا نلقي لها بالاً، مثل أنه لا يكتب الكتب إلاَّ البشر وبأن البشر أطوالهم لاتتجاوز 8 أقدام. ولكن حتى هذا المشروع يواجه تحديات جمّة -على الرغم من استمراره حتى اليوم- فمثلاً «كل (فهد) لديه أربعة قوائم» قد لا تبدو دقيقة، فبعض الفهود ربما فقدت إحدى قوائمها (و«فهد الحازمي» يملك ساقين فقط). وحتى لو عدّلنا العبارة لتصبح «غالبية الفهود لديها أربع قوائم، لكن بعضها يملك أقل بسبب الإصابات» فسنجد أننا في مواجهة مشكلة أخرى وهي في صياغة كافة الافتراضات والظروف رياضياً بما يجعل المهمة أقرب للمستحيلة.

إذن كيف نفكر بكل هذه الافتراضات؟ أو بعبارة أدق كيف نستطيع صياغة استنتاجات آنية من ملايين المعلومات التي نملكها في وقت لايتعدى أجزاء الثانية؟ هذا السؤال هو الآخر ليس سهلاً على الإطلاق. يقترح عالم الحواسيب والإدراك الشهير والفيلسوف دانيال دينيت وجود مكان ما يسميه «المسرح الديكارتي Cartesian Theatre»داخل عقولنا وهو المكان الذي نصنع فيه المعنى من كل المعلومات التي نملكها. ذلك المكان بعبارة أخرى هو بيت الوعي والتفكير حيث يصبح لكل المعلومات التي نعرفها حضور يساعدنا على التفكير. بالطبع لاتوجد منطقة محددة في أدمغتنا يمكن أن نجد فيها شيئاً كهذا لكنه تشبيه مفيد يحاول أن يقترب أكثر من عملية التفكير كما تحصل في أدمغتنا. بالطبع لا يخفى علينا الدافع لاقتراح مفهوماً كهذا، فنحن نتصرف كما لو كنا كائنات عقلانية مُفكرة. لا نشعر بالعمليات البيولوجية التي تحصل داخل أدمغتنا ولا بكمية التعقيد المعلوماتية الهائلة داخل خلايانا العصبية. نشعر فقط بزمن خطي وتتوالى علينا الأفكار كسلسلة طويلة بلا نهاية.

دفع هذا الافتراض بكثير من الفلاسفة والعلماء للبحث عن المكان الحقيقي للتفكير والوعي داخل أدمغتنا على أمل كشف سر التفكير عند البشر، ابتداءً من الفيلسوف الشهير رينيه ديكارت قبل عدة قرون وحتى يومنا هذا. تكشف البحوث اليوم عن طبيعة ديناميكية ذات مرونة عالية للدماغ، بحيث يستحيل الإشارة إلى مكان محدد بوصفه مكاناً للتفكير أو الوعي أو الذاكرة. فهناك عديد من الحالات البشرية التي تولد بمناطق مفقودة (كان يعتقد أن لها دوراً مهماً في اللغة أو في التفكير) ولكن الأشخاص في هذه الحالات يتصرفون بشكل طبيعي تماماً بفضل المرونة العصبية (Neuroplasticity) التي تعوّض وظائف مناطق الدماغ المفقودة أو الوظائف المتعثرة. فما دمنا عاجزين بوضوح عن الإشارة إلى منطقة محددة أو آلية مفهومة نمارس بها التفكير، فهل سيمكن أن نتقدم في تطوير آلات تفكر؟

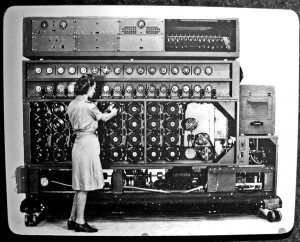

ربما يبدو من المفيد في هذا السياق أن نعود إلى آلن تيورنغ . حيث اقترح في 1936م آلة مشهورة بآلة تيورنغ (Turing Machine) تتكون من شريط طويل وذراع كاتبة وقوانين محددة لطباعة حالتين منطقيتين (1 أو 0) فوق أجزاء الشريط. آلة تيورنغ البسيطة هذه تستطيع إجراء أي عملية رياضية معرفة في خطوات محددة مهما بلغ تعقيدها، ولا ريب أن هذه الآلة تمثّل المبدأ الرياضي الأساسي التي تقوم عليه الحواسيب اليوم. لكن ماذا كان الإنجاز الأكبر حقاً وراء آلة تيورنغ؟ كان في إثباته أن مجرد وجود قواعد معينة مرتبة بطريقة محددة للتلاعب بالرموز يمكن أن تنتهي إلى عملية ذات قيمة دلالية. وبعبارة أخرى أكثر اتصالاً بسياق موضوعنا نستطيع أن نتساءل فيما إذا كانت أدمغتنا تشبه الحواسيب في كونها أنظمة معقَّدة مصممة تولد المعاني الدلالية عبر التلاعب بالرموز. عندها ربما سنتجاوز مشكلة تعريف التفكير أو مشكلة المعنى لتتحول المسألة إلى بحث عن القواعد الكلية التي تحكم سلوك الدماغ أو «الآلة اللحمية» كما يسميه مورفن مينيسكي.

. حيث اقترح في 1936م آلة مشهورة بآلة تيورنغ (Turing Machine) تتكون من شريط طويل وذراع كاتبة وقوانين محددة لطباعة حالتين منطقيتين (1 أو 0) فوق أجزاء الشريط. آلة تيورنغ البسيطة هذه تستطيع إجراء أي عملية رياضية معرفة في خطوات محددة مهما بلغ تعقيدها، ولا ريب أن هذه الآلة تمثّل المبدأ الرياضي الأساسي التي تقوم عليه الحواسيب اليوم. لكن ماذا كان الإنجاز الأكبر حقاً وراء آلة تيورنغ؟ كان في إثباته أن مجرد وجود قواعد معينة مرتبة بطريقة محددة للتلاعب بالرموز يمكن أن تنتهي إلى عملية ذات قيمة دلالية. وبعبارة أخرى أكثر اتصالاً بسياق موضوعنا نستطيع أن نتساءل فيما إذا كانت أدمغتنا تشبه الحواسيب في كونها أنظمة معقَّدة مصممة تولد المعاني الدلالية عبر التلاعب بالرموز. عندها ربما سنتجاوز مشكلة تعريف التفكير أو مشكلة المعنى لتتحول المسألة إلى بحث عن القواعد الكلية التي تحكم سلوك الدماغ أو «الآلة اللحمية» كما يسميه مورفن مينيسكي.

لم يكن هذا التوجه سوى محور مايسمى بالثورة الإدراكية التي أشعلها عالم اللغويات نعوم تشومسكي. ففي مطلع الستينيات أطلّ تشومسكي بفكرة ثورية تتلخص بالتركيز على القواعد (أو النحو) فقط بغض النظر عن سؤال «التفكير» أو سؤال «المعنى». حيث ادعى تشومسكي بأن القواعد النحوية يمكن تمثيلها صورياً بلغة منطقية، وبالتالي فهي مسألة حوسبية وكونيّة كذلك مشتركة بين جميع البشر بحكم المحددات الجينية. إلا أنه بالمقابل نجد أن نظرياته «رمزية» في النهاية تعتمد على وجود مستوى كافٍ من المعرفة الكلية للتعامل مع الكلمات والمصطلحات.

إلا أن أبحاث الذكاء الصناعي اتخذت خطوة أبعد من هذه الخطوة حيث بزغت التوجهات شبه الرمزية Subsymbolic Approaches والتي ما زالت مؤثرة حتى يومنا هذا. تتخلص التوجهات شبه الرمزية من مسألة تمثيل المعرفة رياضياً بشكل كلي. فبدلاً من حقن الآلة بالأفكار والمعارف الطبيعية بشكل رياضي على أمل أن «تفكر» على نحو يشبه التفكير البشري، تتبنى هذه التوجهات فكرة أن نحاول جعل الآلة تتصرف بذكاء تحت ظروفها المتاحة دون أن نهتم بما إذا كان الكود البرمجي ذو علاقة بطريقة التفكير عند البشر. بمعنى آخر، لا يهم إن كانت الآلة تفكر من الداخل بطريقة تشبه الدماغ البشري ما دامت تتصرف أمامنا على نحو يشبه السلوك البشري وتعطي نتائج تشبه على نحو ما نتائج التفكير البشري.

هجرت التوجهات شبه الرمزية اعتبار المعرفة كنقطة بداية للتفكير. فخلافاً لتشومسكي، قد يقول التوجه شبه الرمزي إن القواعد النحوية محددة ومُكيّفة بقيود بيئية سياقية وعضوية، وليست بمجموعة من القواعد الحوسبية المُضمنة داخل الدماغ مسبقاً. لايمكن صياغة هذه القيود في شكل قوانين صورية منطقية وإنما هي متطلبات (أو شروط) بيئية تفرضها البيئة والسياق. الفرضية الأساسية خلف التوجهات شبه الرمزية حول أدمغتنا تقول إن اللغة والسلوك توجد فقط ضمن علاقة مع البيئة والسياق، ولا توجد في فراغ مستقل، وتكتسب المعاني قيمتها من خلال تفاعلها مع هذه البيئة والسياق. فلكي نستخدم اللغة فنحن نستخدمها لغرض محدد ولكي نتصرف على نحو ما فنحن نتصرف لغاية محددة. ففي هذا التصور، أي محاولة لاستخراج قواعد كلية عامة لن تنجو من الاستثناءات، فالبيئة والسياق يتغيران باستمرار ويفرضان متطلبات متغيرة تبعاً لذلك. فبدون وجود «الدافع» أو الهدف المحدد المتعلق بالبيئة والسياق يبدو تمثيل المعرفة في الآلة بلا أدنى فائدة.

حضرت التوجهات شبه الرمزية في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات ولكنها ظلّت مستبعدة ومتأخرة لسنين طويلة لأن نتائجها كانت كارثية للغاية – أسوأ بكثير من نتائج التوجهات الرمزية. في عام 1957م اقترح عالم النفس الشهير فرانك روزنبلات ما سماه بـ «البيرسبترون Perceptron» وهو عبارة عن خوارزمية ذاتية التغذية قادرة على التعلم بشكل بسيط للغاية. هذا التوجّه سمي لاحقاً بـ «الاتصالية Connectionism» و«الشبكات العصبية الصناعية Artificial Neural Networks» وكان له أثر كبير في دراسات علم النفس والأعصاب التي تحاول فهم الإدراك عند البشر. ولكن في أواخر الستينيات تعرَّض هذا التوجه لنقد عنيف للغاية يرأس حربته أحد أشهر علماء الحاسوب المناصرين للتوجه الرمزي-مورفن مينسكي- بحيث خبا نجم الشبكات العصبية والتوجهات شبه الرمزية عموماً خلال فترة طويلة جداً امتدت لعقدين من الزمن. تخلل هذا السبات عودات على استحياء من أمثال تيرانس سيجونسكي -أحد أشهر علماء الأعصاب الحاسوبية اليوم- مستلهمة من سلوك الأنظمة الحيوية والجينية المعقد للغاية والذي يتطور في تعقيده متفاعلاً مع البيئة بقدرة على تعديل السلوك.

– أسوأ بكثير من نتائج التوجهات الرمزية. في عام 1957م اقترح عالم النفس الشهير فرانك روزنبلات ما سماه بـ «البيرسبترون Perceptron» وهو عبارة عن خوارزمية ذاتية التغذية قادرة على التعلم بشكل بسيط للغاية. هذا التوجّه سمي لاحقاً بـ «الاتصالية Connectionism» و«الشبكات العصبية الصناعية Artificial Neural Networks» وكان له أثر كبير في دراسات علم النفس والأعصاب التي تحاول فهم الإدراك عند البشر. ولكن في أواخر الستينيات تعرَّض هذا التوجه لنقد عنيف للغاية يرأس حربته أحد أشهر علماء الحاسوب المناصرين للتوجه الرمزي-مورفن مينسكي- بحيث خبا نجم الشبكات العصبية والتوجهات شبه الرمزية عموماً خلال فترة طويلة جداً امتدت لعقدين من الزمن. تخلل هذا السبات عودات على استحياء من أمثال تيرانس سيجونسكي -أحد أشهر علماء الأعصاب الحاسوبية اليوم- مستلهمة من سلوك الأنظمة الحيوية والجينية المعقد للغاية والذي يتطور في تعقيده متفاعلاً مع البيئة بقدرة على تعديل السلوك.

اليوم نجد أن نظريات التوجه شبه الرمزي تحوز نصيب الأسد من ازدهار تطبيقات الذكاء الصناعي. ففي أنواع محددة من المسائل نجد أن التوجه شبه الرمزي خطا خطوات عملية لم تصل لها نظريات التوجهات الرمزية. وهذا النجاح ينبع من عدم الاعتناء إطلاقاً بما إذا كانت الآلة «تعرف» أو «تفهم» المسألة التي تعالجها. لا تتطور هذه التوجهات بسبب فهم أفضل لطبيعة المشكلة على الطاولة، بل كل ما يهم هو مدى مواءمة الخوارزميّة للبيئة أو السياق الذي تتعامل فيه مع المشكلة. فهي -بعبارة أخرى- أشبه بصناديق معتمة لا نرى مايحصل بداخلها، ولكنها حققت نجاحات كبيرة في مجالات متعددة مثل تحليل البيولوجيا المعلوماتية وتحليل الأسواق المالية وغيرها دون أن يستطيع أي شخص أن يشرح لماذا هذه الخوارزمية ملائمة أكثر.

أحد أشهر التطبيقات الناجحة للتوجه شبه الرمزي هو الشبكات العصبية الصناعية، التي تستخدم في تطبيقات تمييز الوجوه والصور والأصوات وفي القيادة الذاتية للسيارة. لا يوجد أي تمثيل للمفاهيم داخل هذه الخوارزمية والعوامل التي تستعملها الخوارزمية للتمييز بين الصور مثلاً تتوالد من العملية نفسها. فلكي تميز هذه الخوارزمية على سبيل المثال الصور الإباحيّة من سواها، فإنها لن تعتمد فيها على وجود أجزاء جسدية معينة أو خصائص عامة، بل بمدى سيطرة طيف لوني محدد في الصورة مثلاً.

بينما نرى هذه النجاحات في تطبيقات الذكاء الصناعي يعود لنا سؤال التفكير من جديد، وما إذا كانت هذه الآلات تقدِّم لنا أي تلميحات بخصوص عملية التفكير. قد توحي هذه التطورات بأنه ربما لايوجد أي سر هائل على الإطلاق، على الأقل ليست بالطريقة التي يوحي بها حديثنا عن التفكير والوعي. المسرح الديكارتي هو الآخر لايبدو سوى تجريد مفيد لنا يمكننا من النظر للأمر من زاوية أخرى حيث يلخص عمليات بيولوجية معقدة جداً لا ندرك منها شيئاً، لكن لم توجد أي دلائل -على الأقل حتى اليوم- تشير إلى وجود هكذا مسرح داخل أدمغتنا. النماذج الجديدة والمتقدمة في الذكاء الصناعي تهمس لنا بأن إحساسنا بوجودنا بما يتضمنه من تفكير ومشاعر ربما يسيطر على أفكارنا فحسب؛ لكنه لا يسيطر على أدمغتنا.

الآلات والحال كذلك ينتظرها طريق طويل قبل أن تشاركنا نِعم الأمل، الألم والشك. إنها لن تذرف الدمع فرحاً أو حزناً في المستقبل المنظور.