برز فنُّ المقامة مرافقاً ومتأثراً بانتشار الخطابة وكتابة الرسائل وتدوين الأمثال ونقل الأخبار. وكانت البداية الجلية للمقامات على يد بديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري الذي شهد تمازجاً حضارياً واسعاً، وسط مجتمع إسلامي مترامي الأطراف، تحوَّل قاطنوه إلى سكان مدن، بما يعنيه ذلك من تبدل اجتماعي. فلم يعد التأليف على نهج قديم هو الساري، إذ تشعب كلام العرب فصار هناك إلى جانب مكانة الشعر الجوهرية، نثرٌ فني له خصائصه المستقلة.

يقول شوقي ضيف “كان العصر العباسي الأول عصراً خطيراً حقاً في تطور النثر، إذ تحوَّلت إليه الثقافات اليونانية والهندية والفارسية وكل معارف الشعوب التي أظلتها الدولة العباسية”. ثم يكمل موضحـاً “كان ذلك إيذاناً بتعدُّد النثـر العربي إلى نثر علمي ونثر فلسفي..وبهذا تحرَّر النثر من قيود أدبية وتهيأت له الأسباب لينمو ويزدهر ويستوعب مادة عقلية عميقة حتى في المجال الأدبي”.

إن الأجناس والفنون الأدبية تنشأ في طور تاريخي جرَّاء تراكم تجارب إنسانية وفنية، وتستجيب لحاجات نفسية واجتماعية، ولهذا كانت مصداقية النوع تستمد من وظيفته التي تعلو أحياناً حدود الأدبي لتبلغ ما هو اجتماعي وتاريخي.

تعريف المقامة

شكَّلت مقامات الهمذاني علامة فارقة في تاريخ النثر العربي، وكانت مصدر إلهام للقصص التشردي وحكايات الرحَّالة وقُطَّاع الطرق؛ ذلك أن بديع الزمان نأى بالمقامة عن الحذلقة اللغوية كما نجدها لدى مقلديه، الحريري والزمخشري والسيوطي واليازجي مثلاً.

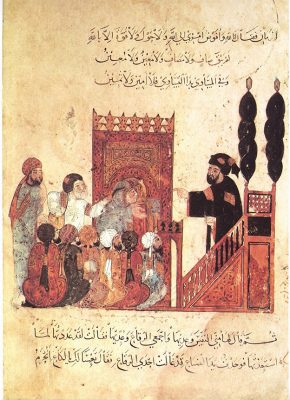

أما المقامة تعريفاً فهي “المجلس يقوم فيه الخطيب بالحض على فعل الخير”، ويرى يوسف عوض أن “المقامة في إطارها اللغوي تمثَّلت في حديث يُلقى على جماعة من الناس، إما بغرض النصح وإما بغرض الثقافة العامة أو التسوّل.. وكل ما يميزها أنها حديث ذو نزعة وعظية أو ثقافية نقدية يُلقى على جماعة من الناس”.

أسبقية النثر والتبدل الاجتماعي

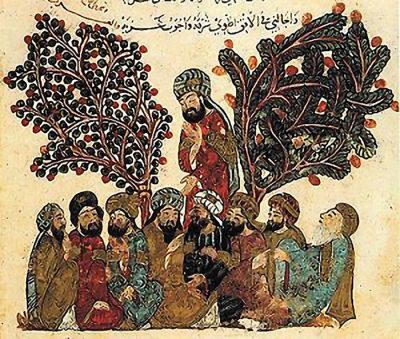

إذا قبلنا أن أساس العلاقة مع اللغة العربية هو الشعر، وليس النثر، وكأن النثر كان متقطعاً وبلا جذر ولم يبدأ من مصدر نثري، يمكننا تلمس جذور النثر في أقوال العرب وخطب الحكماء وسجع الكّهان. يقول الشاعر والكاتب عباس بيضون: “هناك نثر يُنسَب إلى ما قبل القرآن الكريم، كان على شكل مسجوع، يتضمَّن حكمة مكثَّفة وإيقاعاً خاصاً، دُعي بـ “سجع الكهان”..أما المقامات، فهي فن له علاقة بوضع اجتماعي وطبقي وتاريخي، فهي تحكي بصورة مستمرة عن بطل محتال ولكن احتياله يعتمد على ثقافة كبيرة وفصاحة. الفترة التاريخية التي ظهرت فيها المقامات سمحت بوجود طبقة هامشية، سمحت بنوع من الارتزاق عن طريق الفصاحة. يبدو أن للمقامة مبرراً اجتماعياً في فترة نمو طبقي واقتصادي، فقد كانت هناك فئات بلا عمل، هامشية، مهنتها الخداع والاحتيال. وهذا الاحتيال له أصلٌ وكان هؤلاء فئة بحد ذاتها يخدعون بذكاء وقدرتهم الشاطرة على الحكي مركز تفوقهم (الشطار)”.

أما الراوئي حسن داوود فيوضح علاقته الأدبية مع المقامات قائلاً: “تعرفنا على المقامات والخطب والأمثال القديمة في المدرسة، وما زلت أحفظ مقاطع منها، كخطب الحجاج بن يوسف الثقفي، ومنذ ذلك التاريخ اعتبرت تجربة المقامات خاصة وخافتة الحضور في محيط الأدب العربي الشاسع، كانت تجربة على الهامش بمعنى ما، ولكن جرى تقدير هذا النوع الخاص من الكتابة النثرية بأن حُفظ في تاريخ الأدب العربي”.

الشعر قوةً كامنة للنثر

أما الشعر، يضيف داوود “فكنت من حفظته، وما زلت متعلقاً بالشعر العربي القديم، خاصة المتنبي. أعتقد أن الشعر القديم يبقى في مكانة عالية، وبلغ الذروة ملامساً الكمال الجمالي، ولم تتجاوزه الكتابات اللاحقة سواء في الشعر أو النثر على حد سواء. بهذا المعنى، فإن طاقة اللغة العربية وغناها يتركز ويتكثف في الشعر، ومنه يأخذ النثر جماله وعمقه في شتى المراحل وصولاً إلى يومنا هذا”.

وعن موضوع المقامات وتطورها اللاحق بعد الهمذاني، يوضِّح بيضون أن “المقامة المضيرية مثلاً هائلة، موضوعها الأصلي وصفُ كل شيء في البيت، إنها بمثابة قاموس بيتي. لدى الغرب ثمة شبيه لأدب المقامات، إنه حكايات قطاع الطرق والرحالين، أما الحريري فإن العنصر اللغوي لديه أهم. فقد تطورت المقامة لدى الحريري إلى مطرح لغوي. هناك نثر ألف ليلة وليلة، نثر شعبي حتى إن المقامة تبدو قريبة من الأدب الشعبي”.

يرى يوسف عوض أن “المقامة في إطارها اللغوي تمثَّلت في حديث يُلقى على جماعة من الناس إما بغرض النصح وإما بغرض الثقافة العامة أو التسوّل.. وكل ما يميِّزها أنها حديث ذو نزعة وعظية أو ثقافية نقدية يُلقى على جماعة من الناس”

وعن علاقة المقامة، كنوع أدبي مستقل، ببقية فنون النثر، يرى بيضون أن “المقامة كانت فناً انتقالياً، مؤقتاً، ربما حلت القصة والرواية محله الآن بمكان ما، لكن وفق هيكل وبنية أساسها غير عربي. اتجهت المقامة إلى براعة لغوية وفن لغوي، لم يعد موضوعها مهماً، أما لدى الهمذاني، فإن المقامة المضيرية مثلاً هي مقامة لحرف وأشغال وأمكنة وناس وتجارة وأشياء وتقاليد اجتماعية، هي أقرب إلى قصة مركبة بين الثرثرة اللغوية والمهارة وبين الفكاهة الباعثة على نوع من الاطراب. يبدو أن هناك طبقة جديدة تكوَّنت في تلك الفترة، كأدب الجاحظ حين تحدث عن البخلاء، فمع الجاحظ نجد ثمرة مجتمع مترف وطبقي، أما كتاب البخلاء فهو نموذج هائل للخلط بين طبقة جديدة ونظرة جديدة للمجتمع”.

وبخصوص تأثير المقامات على النثر العربي في وقت لاحق، يميل حسن داوود إلى القول إن “كتابة النثر العربي حالياً لم تعد عربية خالصة، فبناؤه وأركانه قدَّمت من خارج اللغة العربية (الرواية والقصة والمسرح)، ولكن بقايا تلك الجمالية العربية القديمة تبقى موجودة في النثر العربي، ليس على صعيد لغوي محض، بل ما تتيحه اللغة العربية من مخيلة ومتابعة معنىً ما. حتى داخل الشعر هناك نمط حكائي وقصصي، كما لدى أبو نواس، وهذا يجعله على صعيد النوع قريباً من النثر”.

الوحدة الخبرية وتأصيل المقامة

وبخصوص تأصيل النثر العربي وإذا ما كان هناك مصدر خاص لفن المقامة كما اتضح ونضج لدى الهمذاني وتابعيه، يقول الكاتب وضاح شرارة إنه “من الصعب وضع تقدير جازم حول هذا الأمر. منذ بداية النثر العربي هناك فن لرواية الخبر كوحدة قائمة بذاتها، كخبر طريفٍ أو خبر يزعم أنه تاريخي أو خبر عن الأنساب. ومن أوائل هذا الصنف الكتابي ما عُرف فيما بعد بالسيرة النبوية. يمكن تسمية هذا النوع من التدوين بــ (وحدات خبرية) ترتبط بشخصية أساسية. وفق هذا الشكل جاءت مغازي الواقدي مثلاً، وبعدها جاءت كتابات الفتوح (فتوح الشام، العراق، الجزيرة)، ويضاف إلى ذلك جمعُ الحديث النبوي الشريف، مع نصوص بدايات تفسير القرآن الكريم. كل هذا يصح وصفه بكتابة نثرية قائمة على (الوحدة الخبرية)، ثم توسع هذا النثر على نحو هائل في فنون تفسير الحديث وشرحه، وأنساب الخيل وأخبار المجانين والبخلاء، والجواري والغلمان وأدب الرسائل (كتاب الأغاني للأصفهاني مثلاً)، كل هذه الأمثلة تتضمَّن وحدات خبرية ذات محور واحد. هكذا يستعمل الخبر كمادة للتفكير والتفسير والنقد والجغرافيا والرحلات ووصف البلدان. ووفق هذا المبدأ، أعتقد أن الهمذاني جدّد في أمر أساسي هو أخذه لبطل (شخصية) متخيلة أو مؤلفة من أخبار الآخرين، فمدينة كبغداد التي بلغ سكانها مليون شخص، كانت مدينة عالمية في ذلك الوقت، ومعها تبلورت ظاهرة الشطار (المحتالين) وهؤلاء بلا نسب، برزوا في أدوار اجتماعية مميزة. وسط هذا الظرف، وفي هذا الجوار الثقافي الاجتماعي، فإن بطل بديع الزمان هو واحد من هؤلاء على الأرجح أو هو نموذج متخيل مبني على وقائع هؤلاء وأخبارهم. تجديد الهمذاني الأساسي أنه أخذ هذا النموذج من وسط اجتماعي في أدب رحلة وأدب أقاليم، وهذه معاصرةٌ لنوع من الكتب تناولت الفتوحات والجغرافيا والنماذج الاجتماعية كما لدى الجاحظ”.

كتّاب المقامات لغويّون ونقّاد

لكن ينبغي أن نضيف، يقول وضاح شرارة، إن “الهمذاني والحريري واليازجي، جميعهم علماء لغويون، وكتابتهم جزئياً يقصد منها تناول مسائل لغوية ونقدية، تتضمَّن آراء ومناقشات، لكن هذه الكتب كانت باباً لانتحال أحاديث وأخبار لا يمكننا التأكد من صحتها. عند اليازجي الطابع اللغوي طغى أكثر، والحكاية تتحوَّل إلى محض افتعال، الغاية منها إبراز البراعة اللغوية.

حضور الهاجس اللغوي طاغٍ وأساسي في المقامة، كأنها جواب أو صدى لمسألة أساسية هي اختراع وانتحال الشعر الجاهلي. ربما كانت المقامات نوع من صدى للمعلِّقات بعد أربعة قرون لتقول وتثبت وتعطي صورة شرعية لاستعمالات لغوية وأحكام اجتماعية وجمالية ونقدية كانت غاية في الأهمية في وقتها حينذاك.

جاءت المقامات بسياق جزئي في اختيار المواضيع كنوع من المعارضة مع موضوع موازٍ، فالتذييل والمعارضة كما نعلم مسألة جوهرية في تاريخ الكتابة العربية، فمفهوم التأليف والكتابة يعتمد هذا التسلسل والتوزاي والتتبع إلى حين حلول لحظة المؤلف التي يكتب فيها. كان هذا منطق التأليف الجوهري، والمقامات لم تشذ كثيراً عن هذا المنوال”.

ما يشبه نظرية في اللغة العربية

يستعيد المؤرخ والأديب أحمد بيضون علاقته مع اللغة العربية على هذا النحو: “كانت لدي نظرية عندما كنت صغيراً، أن العربية تسمح كلغة أن تؤدي عبرها معارف وأفكاراً أداءً لا تنفصل فيه القيمة الفكرية عن القيمة الجمالية، هما شيء واحد. الجمال والمتانة أمر واحد، فالعبارة المحكمة لا تكون كذلك ما لم تكن في الآن نفسه جميلة. وفي ما بعد، وجدتُ هذا تحديداً ما كان العرب يسمونه الأدب في القرن العباسي الأول، حيث يتلازم إنتاج المعرفة مع إحكام العبارة وألقها”.

أما عن قراءته للمقامات وكيف يمكن النظر إليها كنوع نثري جديد فيقول: “كنت أحب المقامات وأستمتع بها وأحفظها أحياناً، حفظت المقامة المضيرية كاملةً تقريباً. أحببت الهمذاني أكثر من الحريري مقلده وخلفه، فالهمذاني أكثر فكاهة، حرٌّ داخلياً مع مواضيعه وتآليفه، فيما الحريري تبدو عبارته متصنعة وثقيلة على الأذن”.

وعند سؤاله عن قيمة المقامة وأثرها في تطور النثر العربي ، أجاب: “يمكن القول إن المقامة فن هامشي..، لكن أساتذتي في النثر هم من أمثال ابن المقفع والجاحظ. للمقامات متعة خاصة، فهي مشاهد من الحياة اليومية، كما أنهأ ذات طابع نقدي وساخر، تتناول شخصيات مدينية في ذلك الوقت. وهي مثل أي شخصية يمكن أن تكون سفيهة، كما يمكن أن تتمتع بلمعة هائلة اجتماعية أو نقدية. في المحصلة راوي المقامة هو صعلوك وهامشي، لكنه يتمتع بموقع المتفرج والمتدخل، يأخذ مكاناً ودوراً في أمور معقَّدة ومشاهد ذات أواصر مدنية. وبالتالي، يدخل في عمليات احتيال واستعراض لبراعة لغوية، في جانب منها الوصفُ وأسماء الأشياء والمهن. إنها استعراض لغوي وحضاري. فمن يعرف أسماء الأشياء إنما يعرف الأشياء نفسها”.

شكرا لكم على هذه الجهود