كل من كتب باختصار أو بإسهاب عن الفنان بول كلي، وجد نفسه مضطراً لأن يخصص فصلاً مستقلاً لرحلة هذا الفنان إلى تونس التي لم تـدم لأكثــر من أحــد عشـر يومـاً، ولكنها كانت كافية لأن تنتقل بالرجل من فنان يتخبط بحثاً عن لغة فنية وجمالية كاد أن ييأس من الحصول عليها، إلى واحد من كبار أساتذة التجريد في القرن العشرين، الأمر الذي لم توفره له رحلاته الدراسية إلى عاصمتي فن الرسم العالميتين روما وفلورنسا.

ولد الرسام الألماني بول كلي عام 1879م في سويسرا، لأب كان يعمل مدرّساً للموسيقى. وبناءً على رغبة الوالد، بدأ بدراسة الموسيقى ونبغ في العزف على آلة الكمان وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره. ولكنه خلال سنوات فتوته، أبدى اهتماماً متزايداً بفن الرسم، لأن الموسيقى المعاصرة آنذاك لم تكن تعني له شيئاً ذا قيمة. والمفارقة في شخصية هذا الرجل هي أنه مقابل شغفه بالموسيقى القديمة العائدة إلى القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، كان في الفن التشكيلي شغوفاً بأحدث التجارب الفنية في عصره.

كان كلي في التاسعة عشرة من عمره عندما التحق بدراسة الفن التشكيلي في “أكاديمية الفنون الجميلة” في ميونيخ. وبرع بسرعة في الرسم، ولكنه عانى من ضعف شديد في القدرة على التعامل مع الألوان، حتى إنه كتب في يومياته: “أدركت أنني على الأرجح لن أتعلَّم أبداً كيفية الرسم بالألوان”.

كان كلي في التاسعة عشرة من عمره عندما التحق بدراسة الفن التشكيلي في “أكاديمية الفنون الجميلة” في ميونيخ. وبرع بسرعة في الرسم، ولكنه عانى من ضعف شديد في القدرة على التعامل مع الألوان، حتى إنه كتب في يومياته: “أدركت أنني على الأرجح لن أتعلَّم أبداً كيفية الرسم بالألوان”. ولم تجده نفعاً في هذا المجال رحلته إلى إيطاليا، حيث اطلع على أعمال كبار الأساتذة، إذ لم يجد في استخداماتهم للألوان ما ينسجم مع رؤيته لوظيفة اللون الذي “يجب أن يمثل تفاؤل الفن ونبله”، وأن يمكّن أعماله من التحرر من الأبيض والأسود ويخرج بها من الطابع المتشائم الذي يسيطر عليها. فظل ينتج بعض الرسوم الحفرية بالأسود والأبيض، والقليل جداً من اللوحات الزيتية بأسلوب مستوحى من سيزان والوحشيين من دون الارتقاء إلى مستوى هؤلاء على صعيد اللون.

ضوء تونس هو الحل

في الثالث من أبريل 1914م، انطلق بول كلي من جنيف في رحلة إلى تونس، يصحبه الرسام السويسري لويس موايية، وانضم إليهما في ميناء مرسيليا الرسام الألماني أوغست ماكيه. وما إن رست السفينة “قرطاج” في ميناء العاصمة تونس، حتى لاحظ كلي تبدل ملمح الطبيعة. فكتب في يومياته: “إن وضوح الشاطئ الملوّن يبدو واعداً. ماكيه لاحظ ذلك. وعلمنا أن علينا أن نرسم هنا”.

أمضى الثلاثة نحو أسبوع في تونس العاصمة، وزاروا بعض المواقع الشهيرة المجاورة مثل قرطاج وسيدي بوسعيد ومنتجع حمامات، وكان كلي يرسم باستمرار بعض الرسوم التحضيرية وبالألوان، ولكن بأسلوب لم يصل إلى التجريد.

“بأسلوب القيروان”

بعد نحو أسبوع، انطلق الثلاثة من تونس إلى القيروان في رحلة اجتازوا قسماً منها سيراً على الأقدام بمحاذاة خط سكة الحديد.

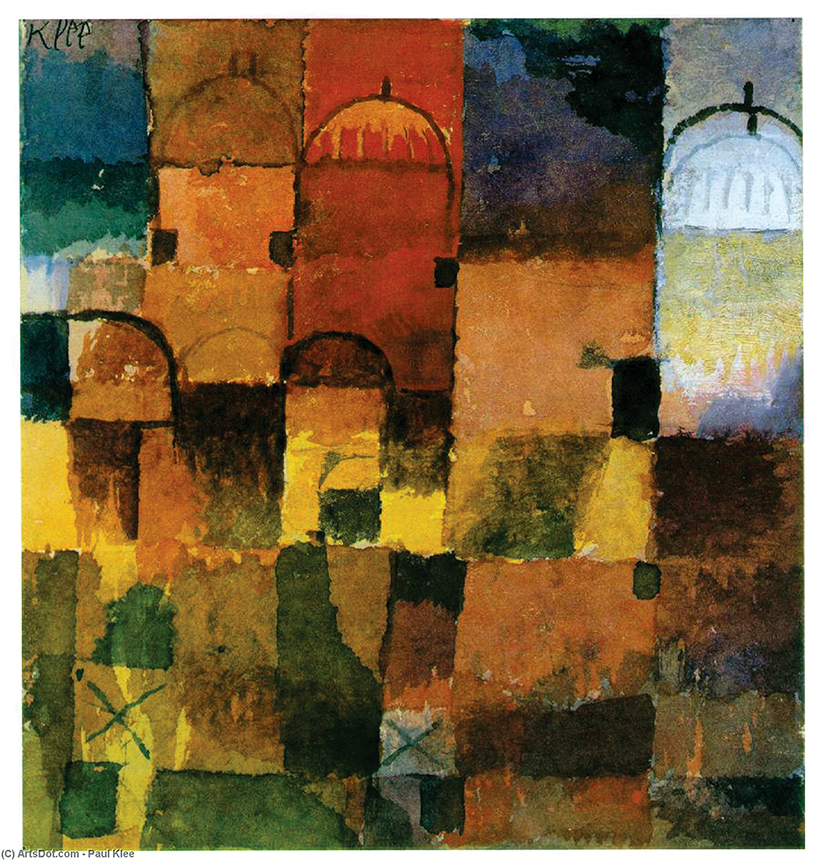

غداة وصولهم إلى القيروان، ذهب كلي إلى خارج المدينة ليرسم أسوارها ومآذنها من بعيد. ومن ثم عاد إلى داخلها ليرسم المزيد. وكتب حول وقع ذلك النهار على نفسه: “اللون يستحوذ عليَّ، وسيبقى مستحوذاً عليَّ، أعرف ذلك، هذه هي خلاصة هذا الوقت السعيد. أنا واللون أصبحنا واحداً. أنا رسّام بالألوان”. وكان وقع ما شاهده في القيروان من الزخم بحيث انفصل عن رفيقيه ليختلي بنفسه، وتناول عشاءه وحده ليفكِّر بما ستؤول إليه مسيرته المهنية.

غادر كلي تونس بعدما أمضى فيها أحد عشر يوماً، وفي جعبته مجموعة من الرسوم، وما هو أهم من ذلك: رؤية جديدة للفن والتعبير، ومقدرة على استخدام اللون أكبر بكثير من المقدرة التي أتى بها إلى تونس.

فما أن وصل إلى محترفه في سويسرا، حتى جلس يرسم وبالألوان الزيتية لوحته الشهيرة “بأسلوب القيروان”، اللوحة التجريدية الأولى في حياته الفنية، وواحدة من باكورة اللوحات التجريدية في العالم.

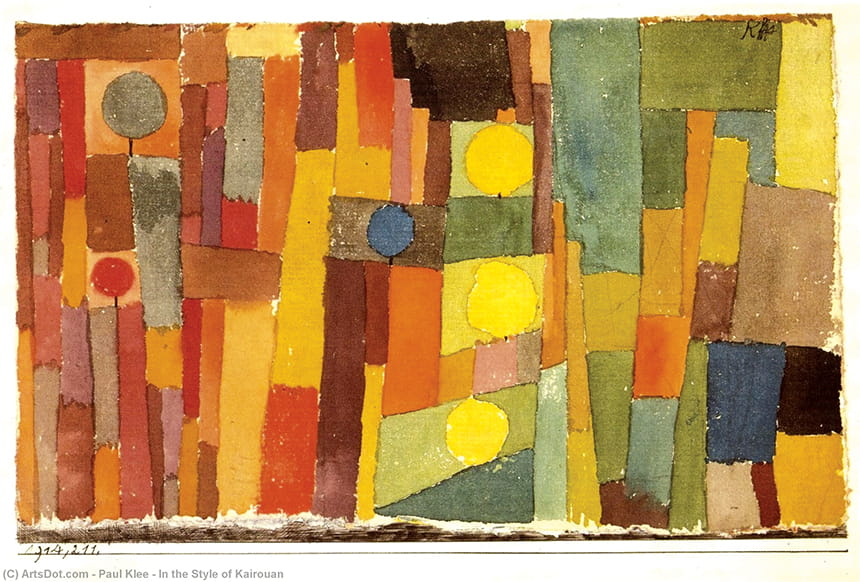

تتألف هذه اللوحة من مجموعة مستطيلات بسيطة مختلفة المقاسات وبعض الدوائر. ومن المرجّح أن تراصّ هذه المستطيلات مستوحى من تراصِّ الأبنية التي شاهدها في القيروان، وأن تكون الدوائر مستوحاة من القباب التي ترصّع خط الأفق في المدينة الإسلامية. ولكن أهمية الاستيحاء لم تعد تكمن في أسلوب تصوير المدينة، بل في الوصول إلى لغة لونية قائمة بحد ذاتها بغض النظر عن مصدرها.

ففي التركيب العام لهذه اللوحة نجد مستطيلاً كبيراً يحتل الثلث الأوسط، ومنه انطلق الفنان لرسم إيقاع شبه موسيقي من المستطيلات الخارجة منه، تتعزَّز غنائيته بتجانس القوة الضوئية لهذه الألوان سواء أكانت ترابية حمراء أم صفراء رملية أم زرقاء بحرية أو سماوية. إنها باكورة سلسلة من الأعمال في الاتجاه نفسه وضعت بول كلي في مصاف كبار أساتذة القرن العشرين، وواحدة من عدة لوحات عاد فيها الرسام إلى ذكر تونس، وظلت تخرج من مرسمه بتقطع لمدة ربع قرن، أي حتى الأربعينيات من القرن العشرين.