الافتنان بالنجوم قديم قِدم البشرية. إذ لطالما كانت سماء الليل المتلألئة بالنجوم مصدر إلهام خاص، ولطالما دفعت الإنسان إلى التحديق بها والتساؤل عن مدى ارتباطه بهذا الكون الواسع، وعن إمكانية استكشاف سحره وألغازه.

فقد أنار وميض النجوم ظلام الليل في عيون البشر، وكانت المنارات في أسفارهم وتنقلاتهم، وساعدتهم على رسم الخرائط، إضافة إلى أنها أسرت مخيلاتهم. فكانت مصدر إلهام في الحب والأمل والفن والأدب والشعر والعلوم، وحملت دلالات ورموزًا عديدة حتى أصبحت محط تشبيه لكل ما يبرز ويشع.

في هذا الملف، تدعونا مهى قمر الدين إلى جولة في رحاب الكون، لاستطلاع بعض ما نعرفه عن هذه الأجرام السماوية الجميلة، وعن حضورها الآسر في الثقافة والعلوم، ودورها في تطوير الحضارة الإنسانية.

تستوقفنا النجوم منذ نعومة أظفارنا. نغني لها، ونتحدى بعضنا بعضًا في القدرة على عدّها، ونتوارث الأساطير والخرافات الشعبية حولها، ونتساءل عن طبيعة هذه الحبيبات الماسية المتناثرة في السماء الليلية لعلنا نعرف ما هي، وكم هي بعيدة عنا. أحيانًا لا نرى إلا قليلًا منها، وأحيانًا نرى ما يبهر العين بكثرته. ولكن، النجوم دائمًا جميلة، تخاطب خيال الأطفال كما كبار الشعراء والأدباء. وخلافًا لما درج عليه العلم في تبديد الغموض باكتشاف الحقائق، فإن علم الفلك يستفز خيالنا أكثر فأكثر كلما اكتشف المزيد عن النجوم، حتى بتنا عاجزين عن تصوّر ما تدل عليه الأرقام والحقائق التي جمعها علماء الفلك عن هذه الأجرام السماوية التي لا تبدو أكثر من نقاط مضيئة في السماء.

حقائق العلم تبدد رومانسية الحلم

يقول التعريف للنجم بأنه “جسم كروي ضخم من الهيدروجين المتأين والهيليوم المتأين (وهما يسميان في حالتهما هذه بلازما)، يستمد لمعانه من الطاقة النووية المتولدة فيه بالتحام ذرّات الهيدروجين بعضها مع بعض مكوّنة عناصر أثقل من الهيليوم والليثيوم وبقية العناصر الخفيفة حتى الحديد. وهذا التفاعل الفيزيائي هو ما يُعرف باسم “الاندماج النووي” الذي تنتج عنه طاقة حرارية كبيرة جدًا تصل إلينا في صورة أشعة ضوئية”. أي أن التلألؤ اللطيف للنجوم كما نراها بالعين المجرّدة، ما هو إلا نتيجة ملايين ومليارات الانفجارات النووية التي يكفي الواحد منها لإزالة مدينة كاملة عن وجه الأرض. بعبارة أخرى، إنها أشكال من جحيم ناري يفوق الخيال في رهبته.

والمفارقة أن أقرب النجوم إلينا هو ما لا نصنّفه في وجداننا نجمًا: الشمس، وذلك لأنه النجم الوحيد الذي يبدو للعين قرصًا يحجب بضوئه بقية النجوم عن عيوننا.

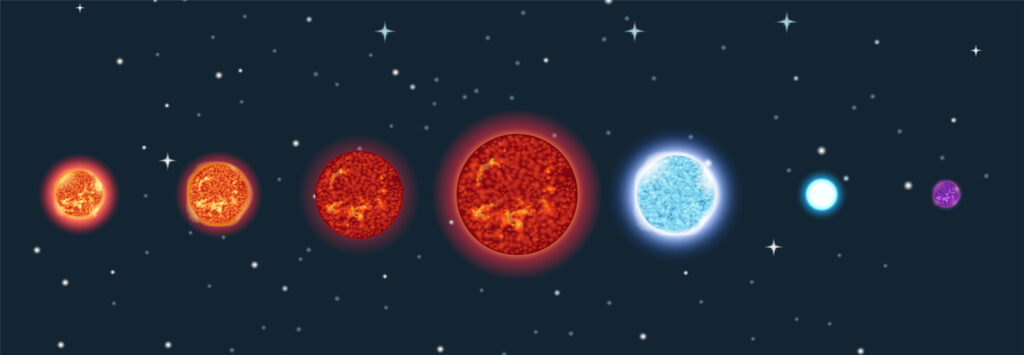

تتفاوت أحجام النجوم ما بين حجم مدينة وما يكفي لأن يبتلع مجموعتنا الشمسية بأسرها. وقد صنّفها علماء الفلك في خمس فئات أساسية قياسًا على شمسنا، هي:

النجوم النوترونية

وهي بقايا النجوم الكبيرة التي انفجرت إلى متجدّد أعظم (Supernova). وهي كثيفة جدًا، ويمكن أن تبلغ كتلتها مرتين كتلة شمسنا، ولكن قطرها صغير ويتراوح ما بين 20 و40 كيلومترًا فقط.

الأقزام البيضاء

ويتألف الواحد منها من نواة نجمة تعرّت من طبقاتها السطحية التي تحوّلت إلى سديم كوكبي. ويبلغ متوسط حجم الواحد منها حجم كوكب الأرض، ولكنها أسخن وأكثف بكثير.

النجوم المتسلسلة

وهي النجوم التي يجري فيها اندماج الهيدروجين إلى هيليوم، وتشكل هذه الفئة نحو 90% من النجوم في الكون، وهي ذات ألوان ومستويات إشعاع مختلفة وفق حجم كل منها. وتُعتبر شمسنا نجمًا متوسط العمر، بقطرها البالغ 1.4 مليون كيلومتر.

النجوم العملاقة الحمراء

وهي النجوم التي استنفدت مخزون نواتها من الهيدروجين، وتضخّم حجمها إلى مئات أو آلاف المرّات. وهي أبرد من شمسنا، ولكنها تضيء أكثر.

النجوم العملاقة جدًا

وهي أضخم أنواع النجوم وأشدها لمعانًا، ويمكن أن يصل حجم الواحدة منها إلى 1500 مرة حجم الشمس. وغالبًا ما تنتهي حياة هذه الفئة بالانفجار والتحوّل إلى متجدّد أعظم.

هذا عن المقاييس، فماذا عن العدد؟

تشكل النجوم اللبنات الأساسية للمجرات. ووفق آخر ما توصل إليه علماء الفلك من خلال التلسكوب الفضائي جيمس ويب، يبلغ عدد النجوم في مجرتنا درب التبانة وحدها حوالي 400 مليار نجم، علمًا أن مجرّتنا متوسطة الحجم مقارنة بغيرها. وإذا علمنا أن الكون المستكشف بالتلسكوبات حتى اليوم يضم نحو تريليوني مجرة، يمكننا أن نحصي عدد نجوم الكون بضرب العددين لنحصل على عدد لا نعرف كيف يُكتب ولا كيف يُقرأ، ونعجز حتى عن تخيله. وهكذا يكون العلم باكتشافاته الجديدة قد عقّد نظرتنا القديمة إلى النجوم التي كانت رغم ما فيها من حقائق أبسط بكثير مما هي عليه اليوم.

هل النجوم حقًا للبيع؟

هناك بعض الشركات التي تجني أرباحًا من “بيع النجوم”، أو بالأحرى من بيع فرص لتسميتها، ربما كهدية لأحد أفراد الأسرة أو الأحباء أو الأصدقاء. ولكن: هل بالفعل ستسمَّى إحدى النجوم بالاسم الذي يختاره الشاري؟ وهل الأمر يستحق التكلفة المرتفعة التي يدفعها؟ هل هناك أهمية للشهادة الرائعة المظهر التي سيستلمها الشاري وتوثق امتلاكه للنجمة، والتي تأتي مرفقة بأطلس للنجوم يوضح موقعها الدقيق؟

الحقيقة أن اسم النجمة الذي يُشترى لن يكون معترفًا به رسميًا من قبل أي مؤسسة فلكية أو علمية محترمة. وفي هذا الإطار، يوضح “الاتحاد الفلكي الدولي” على موقعه على الإنترنت، أن “بعض المؤسسات التجارية تزعم أنها تقدم مثل هذه الخدمات مقابل رسوم. ومع ذلك، فإن مثل هذه (الأسماء) ليس لها أي صلاحية رسمية على الإطلاق، وتنطبق قواعد مماثلة بشأن شراء أسماء لمجموعات الكواكب والمجرات أيضًا”.

يحق للعلماء ما لا يحق لغيرهم

رغم ما تقدم، ومن الناحية التاريخية، فقد حصل التفاف على هذا الأمر من خلال ما قام به اثنان من علماء الفلك الصقليين في القرن التاسع عشر، ورائد فضاء معروف في القرن العشرين.

تتعلق القصة الأولى بكوكبة “دلفينوس” التي عادة ما تظهر في فترة الانتقال من الشتاء إلى الربيع، بحيث يمكن رؤيتها كأحد أصغر الكواكب عند بزوغ الفجر. ولطالما جذبت هذه الكوكبة انتباه الفلكيين القدماء، لأنها رغم حجمها الصغير وحقيقة أنها تتكون فقط من نجوم خافتة، فإنها متقاربة جدًا ويمكن رؤيتها في الليالي المظلمة ذات السماء الصافية. أما شكلها، فهو يشبه الألماسة الصغيرة التي تقع تحتها نجمة أو نجمتان. ولكن هناك نجمين في ألماسة دلفينوس لهما أسماء غامضة إلى حد ما: “سوالوكين” و”روتانيف”، وظهر هذان الاسمان أول مرَّة في كتالوج “باليرمو ستار”، الذي أصدره مرصد باليرمو في إيطاليا عام 1814م. ومن ثَمَّ، وجد هذان الاسمان طريقهما إلى العديد من خرائط النجوم والأطالس الأخرى في العالم، على الرغم من أن أحدًا لم يكن يعرف أصل تسميتهما.

وفي عام 1859م، حل عالم الفلك الإنجليزي توماس ويب، اللغز عن طريق عكس حروف أسماء هذين النجمين، وكشف أن اسمهما يحمل الاسم الأول والثاني لشخص يُدعى “نيكولاوس فيناتور”، ولكن بطريقة معكوسة، وهو الاسم اللاتيني لـ”نيكولو كاتشياتور” الذي كان يعمل مساعًدا في مرصد باليرمو الفلكي. ولكن حتى يومنا هذا لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان مدير المركز على علم بما فعله مساعده عندما تجرأ على إطلاق اسمه على هذين النجمين، أم أن “كاتشياتور” قام بذلك بنفسه. ولكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، وهو أنه لم يدفع سنتًا واحدًا لتخليد اسمه في سماء الليل!

أما الواقعة الثانية، فلها علاقة برواد الفضاء الثلاثة الذين كانوا سينطلقون إلى الفضاء بمركبة أبولو 1. فقد صممت مركبة أبولو لتعمل من خلال توجيه بالقصور الذاتي مع وجود بعض من أجهزة الجيروسكوب التي تبقي المركبة موجهة في الاتجاه الصحيح. ولكن نظرًا لأن أجهزة الجيروسكوب كانت تميل إلى الانحراف، كان على رواد الفضاء إعادة معايرة النظام بشكل دوري من خلال تحديد موقع 37 نجمة من النجوم المعروفة. وفي عام 1966م، عُيِّن رواد الفضاء “فيرجيل غريسوم” و “روجر تشافي” و “إدوارد وايت” ليكونوا طاقم أول رحلة فضائية على هذه المركبة. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أراد مدير مرصد غريفيث الفلكي في لوس أنجلوس كتابة مقال قصير عن النجوم التي كانت المركبة أبولو ستعتمدها في الملاحة الجوية، فطلب من “غريسوم”، أحد رواد الفضاء الثلاثة، قائمة بأسمائها. فما كان من هذا إلا أن زوده بقائمة تحتوي على أسماء تلك النجوم ما عدا ثلاثة منها عمد إلى استبدال أسماء زائفة بها، وقد نُشِرَت القائمة لاحقًا في مجلة “غرفيث أوبزيرفور” التي كانت – ولا تزال – تعتبر منشورًا فلكيًا محترمًا. أما الأسماء الثلاثة، فكانت “دنوكيس” التي هي كلمة الثاني (بالإنجليزية second)، ولكن بطريقة معكوسة في إشارة إلى الرقم الترتيبي الذي غالبًا ما يُلحق برائد الفضاء “إدوارد وايت” (وهذا النجم هو بالفعل نجم سهيل الذي يحمل اسمًا عربيًا)؛ والاسم الثاني كان “نافي” وهو الاسم الأوسط لـ “غريسوم” مكتوبًا بشكل عكسي وهو “إيفان”؛ والاسم الثالث هو “ريجور” الذي هو الاسم الأول لرائد الفضاء “روجير شافي” ولكن بطريقة معكوسة.

وبالفعل اُعْتُمِدَت أسماء هذه النجوم الثلاثة في أبرز المنشورات الفلكية الرسمية بشكل مثير للدهشة، وظهرت على بعض خرائط النجوم الرسمية التي نُشِرَت في أواخر الستينيات والسبعينيات. ولكن اليوم، بعد أن اكتشف الأمر، وعرف الجمهور الأصول الحقيقية لأسماء النجوم الثلاثة الزائفة، باتت المصادر المرجعية تشير إليها على أنها “مهجورة، أو لم تُسْتَخْدَم مطلقًا”. ومع ذلك، مع لمسة من السخرية الحزينة، انتهى الأمر بمزحة “غريسوم” الصغيرة هذه إلى أن تتحول إلى نصب تذكاري أبدي لنفسه ولزملائه في طاقم أبولو 1 بعد أن لقي الرجال الثلاثة حتفهم في حريق اجتاح وحدة قيادة أبولو 1 في 27 يناير 1967م.

نجم الشمال والاهتداء به للملاحة

قبل زمن بعيد من اختراع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو البوصلة أو حتى الخرائط، اعتمد الإنسان القديم على النجوم للاسترشاد بها وتحديد الاتجاهات في الملاحة والسفر، وأكثر ما تطلع إليه كمنارة في رحلاته هو نجم الشمال.

فنجم الشمال، المعروف أيضًا باسم “بولاريس”، هو نجم مضيء جدًا يتمتع بلمعان أقوى من لمعان الشمس بنحو 4000 مرة. لكن على الرغم من ذلك، فإن أهميته تأتي من موقعه أكثر من مدى إشعاعه؛ لأنه يقع عند نهاية مقبض كوكبة (برج) الدب الأصغر. كما أن نجم الشمال يتتبع القطب الشمالي بثبات طوال الليل، بينما يتحرك نجم المساء عبر الأفق، ما يساعد البحارة على اتباع الاتجاه المطلوب لرحلتهم.

وكان البحارة الإسكندنافيون يعتقدون أن وجود نجم الشمال في السماء، هو ما يحمي الكون. وكان النجم نفسه بمنزلة منارة موثوقة عند المصريين القدماء لرحلاتهم على طول نهر النيل وعبر مساحات الصحراء.

ومن أبرز البحارة الذين اعتمدوا على رصد مواقع النجوم للتنقل في المحيطات الشاسعة، هم البولينيزيون القدماء الذين طوروا نظامًا معقدًا يعتمد على مواقع النجوم بالنسبة إلى الأفق يُعرف باسم “إيجاد الطريق”. وتضمن هذا النظام تحديد مواقع النجوم واستخدامها كنقاط مرجعية للتنقل في مساحات شاسعة من المحيط الهادئ. وقد مكّنهم ذلك من الشروع في رحلات طويلة واكتشاف أراضٍ جديدة. ويُذكر أن هذا النظام الملاحي أرسى الأساس لعلم الفلك والملاحة البحرية في العصر الحديث.

تلسكوب جيمس ويب وصوره المذهلة

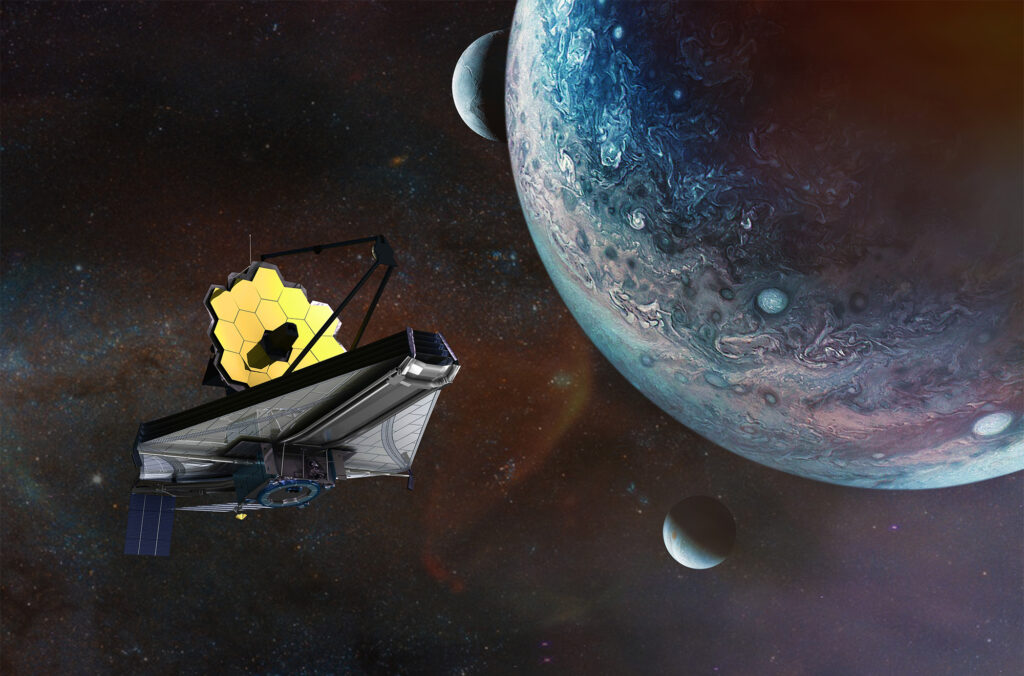

أحدثُ نظرة إلى النجوم هي تلك التي يوفرها اليوم التلسكوب الفضائي جيمس ويب، أكبر وأقوى تلسكوب فضائي بُني على الإطلاق بالتعاون ما بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، وأُطلق في 25 ديسمبر 2021م، واستقر في موقعه على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض في شهر يناير من العام التالي.

هذا التلسكوب (وبالعربية: مقراب) هو نسخة مطورة عن التلسكوب هابل الذي سبقه، ويؤمل منه أن يمكّن العلماء من اكتشاف المزيد من أسرار الكون وحل ألغاز نظامنا الشمسي. وقد بدأ هذه المهمة بالفعل وبنجاح، وبدأ بإرسال صور مذهلة عن أعماق الكون السحيقة بما فيها من نجوم ومجرّات، رغم أنه لا يزال في بداية مهمته الكونية التي ستمتد على مدى 20 عامًا.

حقق هذا التلسكوب حتى الآن عددًا من الاكتشافات المذهلة. فقد أنتج أعمق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد وأدقها حتى الآن. وقد أثارت هذه الصورة، التي كانت تزخر بالتفاصيل، دهشة العالم من أعاجيب العلم والتكنولوجيا والقدرات البشرية. وما حققه هذا التلسكوب أيضًا هو أنه مكننا من العودة بالزمن إلى الوراء؛ إذ إن هذه الصورة الضخمة للسماء العميقة التي التقطها، كانت لمجموعة من المجرات صارت تُعرف باسم “حقل ويب العميق الأول”، ويقع هذا الحقل على بعد أكثر من 5 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، مما أعطانا لمحة مثيرة عن الكون كما كان في وقت مبكر. كما أسهم في فهم طبيعة الكواكب الخارجية ومكونات أغلفتها الجوية، خاصة أنها بعيدة جدًا وصغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالتلسكوبات الأرضية مباشرة. إضافة إلى أمر مثير آخر، وهو أنه التقط صورًا مذهلة شهدنا فيها ولادة النجوم وموتها.

وهناك مسألة أخرى فيما يتعلق بالصور التي التقطها تلسكوب ويب، وهي أنها تذكرنا بأن الانقسام بين الفن والعلوم ما هو إلا أمر مصطنع. فعادة ما توفر صور الكون متعة بصرية كبيرة، لا سيّما عندما نستمع إلى العلماء وهم يصفون بشغف المعلومات الموجودة في ألوانها المشبعة وأشكالها غير المتبلورة، ويحدقون بظلالها وقوة لمعانها وما يكمن في ثنايا اللون الأسود الداكن العميق.

تسمياتُ النجوم

أثرٌ عربي مكتوب في السماء

خلال العصور الوسطى، عندما شهدت العلوم الأوروبية تراجعًا ملحوظًا، كان العرب هم الذين حافظوا على التراث الفلكي للعالم القديم، وطوّروا علومهم الخاصة، وكانوا هم المسؤولين عن الربط بين الإنجازات العلمية السابقة في علم الفلك وعصر النهضة، وقد تركوا بصمتهم مكتوبة في السماء على شكل أسماء بعض النجوم.

غالبًا ما تصف أسماء النجوم والكواكب التي نستخدمها اليوم أبطالًا وحيوانات من أساطير بلاد ما بين النهرين، المقتبسة من أساطير اليونان القديمة ومصر. ومن ثَمَّ، فإن هذه الأسماء هي نوع من خليط من الإغريقية القديمة واللاتينية والعربية.

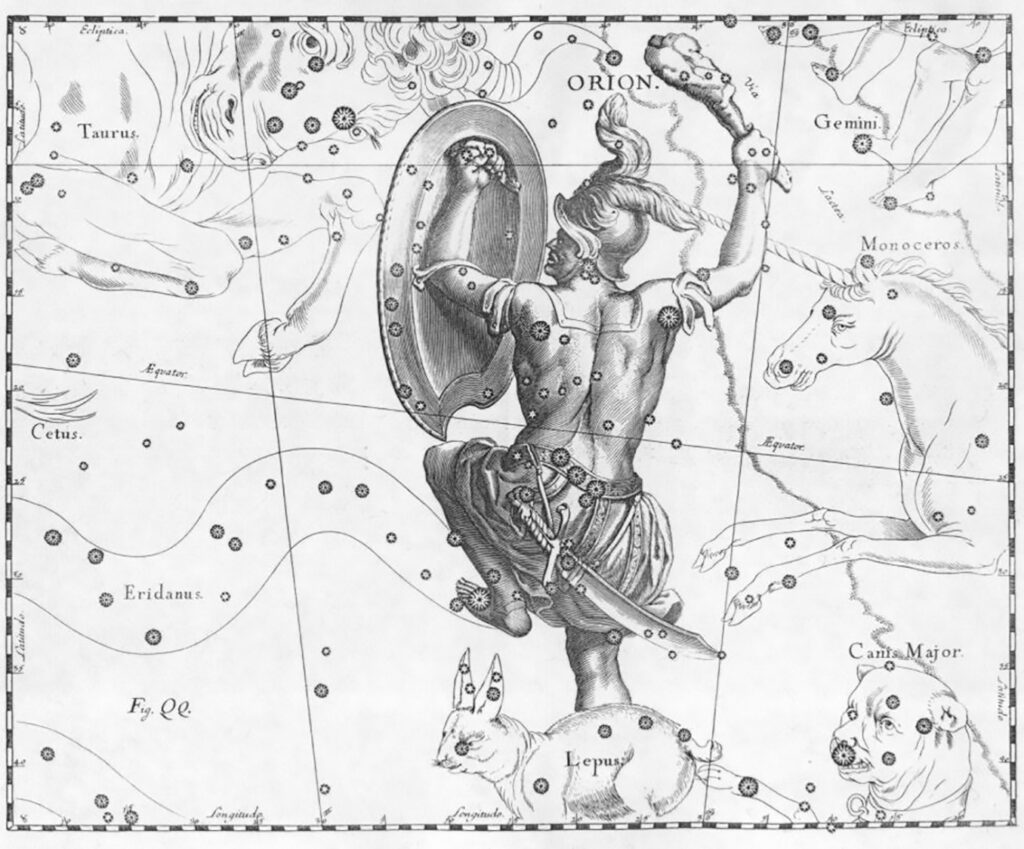

فقد وصف علماء الفلك القدماء مثل: هيبارخوس وبطليموس، النجوم بحسب موقعها داخل الكوكبة النجمية (التي يوجد منها 88 كوكبة، وذلك بحسب “الاتحاد الفلكي الدولي” الذي هو الهيئة المسؤولة عن تحديد أسماء الأجرام السماوي)، فاستخدموا أوصافًا مثل: “عين الثور” و “يد العملاق”. وهذا هو النظام الذي اعتمده العلماء العرب في العصور الوسطى في تحديد النجوم، وإنما بأسماء عربية خاصة.

تشير الأبحاث إلى أن عدد النجوم التي تحمل أسماء عربية اليوم، يفوق 260 نجمًا، مشكّلة بذلك أربعة أخماس النجوم التي تحمل أسماء في السماء، من بينها: الدب (Dubhe) والمراق (Merak) والعواء (Auva) والفخذ (Phad) والعذرة (Aludra) والمغرز (Megrez) والإلية (Alioth) والمئزر (Mizar) والقائد (Alkaid) والفرقدان (Farkadan) والغراب (Algorab) ويد الجوزاء (Betelgeuse) وسهيل (Suhail).

ولا يمكن الحديث عن النجوم عند العرب من دون الحديث عن مجموعة الثريا التي تحتل في السماء العربية مكانة واضحة. فمن حيث الشكل، الثُريّا هي مجموعة كبيرة من النجوم (حوالي 200 نجم)، يمكن للعين المجرّدة أن ترى حتى سبعة منها، أسماها العرب “الشقيقات السبع”.

ورغم أن الثريا ليست من المجموعات النجمية التي حافظت على تسميتها العربية، بقي من تسميات نجومها اسم نجم “الدبران” الذي ما زال يُعرف بـ(Aldebaran). ولطالما ارتبطت مجموعة الثريا بالخير والبركة، حتى إن كلمة الثريا هي تصغير كلمة ثَرْوى، لما لنوئها من خير واستهلال لموسم الأمطار، بحيث اعتقد العرب أن ماء المطر المُرافق لشروق الثُريّا وغروبها هو ماء مبارك يجلب الثّروة.

نجم آخر اشتهر عند العرب هو نجم “سهيل” الذي حافظ على اسمه العربي وبات يُعرف بـ(Suhail)، ويرتبط بنجم “الجوزاء” ونجمي “شِعرى العبور” و “الغميصاء”.

فهناك أسطورة عربية قديمة تقول إن امرأة اسمها جوزاء كانت قد وُعدت لرجل اسمه سهيل، وكان سهيل يعيش عبر النهر مع شقيقتيه، المعروفتين بالعَبُور والغُميصاء. وعندما تزوج سهيل بالجوزاء حلت الكارثة بموت الجوزاء ثاني يوم الزواج، فخاف سهيل على حياته بسبب سعي آل جوزاء للانتقام منه لاعتقادهم بأنه هو من تسبب بموتها، فهرب إلى الجنوب بعيدًا عن شقيقتيه، ولكن إحدى أخواته عبرت النهر لتكون أقرب إليه عند فراره، فسُميّت بعد ذلك بشِعرى العبور. وبقيت أخت سهيل الأخرى في المنزل على الجانب الآخر من النهر، حيث كانت تبكي وتبكي حتى ملأت الدموع عينيها وغَمِصت، وسُميّت بعد ذلك بالغميصاء أو بالشعراء الصغرى.

ترتبط شخصيات هذه الأسطورة بالنجوم الساطعة في سماء الشتاء. فشِعرى العبور هي ألمع نجم في سماء الليل بأكملها، وتقع على الضفة الغربية لمجرة درب التبانة. أما أختها الشِّعرى الصغرى، فتقع على الجانب الشمالي الشرقي، وهي أقل لمعانًا لأن عينيها مغرورقتان بالدموع، ويبقى سهيل ثاني ألمع نجم في السماء، ويقع في أقصى الجنوب، ولا يمكن رؤيته من قبل المراقبين الذين يعيشون فوق خط عرض 35 درجة. أما الجوزاء أو العروس، فهي عبارة عن مثلث مذهل من النجوم الساطعة التي تصطف على مسافة متساوية من بعضها البعض في خط مستقيم تمامًا.

مثل الثريا، لم يبقَ اسم الجوزاء بتسميته العربية في علم الفلك الحديث، فقد أصبح باللاتينية يُعرف باسم “Gemini”. لكن بعض أسماء النجوم الموجودة فيها لا تزال تحمل تسمياتها العربية. فالعربي تخيَّل كوكبة الجوزاء كفتاة جميلة مقاتلة تحمل قوسًا وتُوجِّهه ناحية أسد قريب. لذلك نجد أن اسم نجم “منكب الجوزاء”، يكتب باللاتينية “Betelgeuse”. لكن المزيد من البحث وراء تاريخ التسمية يكشف أنه لم يكن يُكتَب كذلك تحديدًا، بل كان يُكتَب قريبًا من “Bedlgeuze”، أو “بد الجوزاء”، التي تشبه الكلمة العربية الحقيقية التي هي “يد الجوزاء”، والتي فُقدت في أثناء الترجمة من العربية إلى اللاتينية نقطة من “يد”، فأصبحت “بد”. وهناك نجوم كثيرة في هذه الكوكبة ترتبط بالجوزاء “الفتاة”، ومنها مثلاً: نجم “النطاق”، المُسمّى في اللاتينية “Alnitak”، أي نطاق الجوزاء، والنطاق هو الرباط الذي تربطه الفتاة حول وسطها. أما مجموعة النجوم إلى اليمين من كوكبة الجوزاء، فتُسمّى “التاج” (Tag)، وهو تاج الجوزاء، حتّى إن نجمين من كوكبة النهر المجاورة سُمّيا نسبة إلى كرسي امتلكته الجوزاء في الحكاية القديمة وسُمّيا “كورسا” (Cursa) و “كرسي” (Kursi).

النجوم في الفن

من جدران الكهوف القديمة إلى استلهام الفيزياء الفلكية

منذ أن اكتشف الإنسان القديم مقدرته على الرسم والتصوير، كان من بين أولى الأشياء التي رسمها الكواكب والنجوم. ففي كهف لاسكو بوسط فرنسا عُثر على خريطة للسماء يعود تاريخها إلى ما قبل ستة عشر ألفًا وخمسمائة سنة، تصور ثلاثة نجوم لامعة باتت تُعرف باسم “مثلث الصيف”. وترمز نجوم” مثلث الصيف” إلى النسر الواقع (فيجا) والذنب (دينيب) والطائر (ألتير)، وتتميز بلمعانها الشديد في أواسط فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويُعتقد أن هذا الجزء من السماء كان يقع منذ 17 ألف عام أسفل الأفق، وربما كان يظهر أكثر في بداية فصل الربيع. وقد يكون رسم “مثلث الصيف” بمنزلة أول خريطة للفضاء في فترة ما قبل التاريخ، ويمثل سماء من عاشوا في تلك الحقبة.

لم تكن خريطة السماء التي عُثر عليها في كهف لاسكو، الدليل الوحيد على اهتمام إنسان ما قبل التاريخ بالكواكب والنجوم. فعلى مقربة من مدخل ذلك الكهف عُثر على رسم جميل لثور صوّر فوق كتفه شكل خريطة لمجموعة نجوم الثريا التي كانت تُدعى في بعض الأحيان بالأخوات السبع. أما في داخل الثور، فتوجد علامات سوداء ربما تكون رسومًا لنجوم أخرى كانت موجودة في تلك الناحية من السماء فوق كهف لاسكو، وتُعرف حاليًا باسم “برج الثور”. وهذا ما يؤكد أن معرفة الإنسان بعلم الفلك تعود إلى آلاف السنين.

وفي العصر الوسيط، كانت النجوم تحضر في الأعمال الفنية بشكل نقاط تُرسم بماء الذهب، سواء أكان ذلك في اللوحات الدينية الأوروبية، أم في المنمنمات الإسلامية الهندية.

من الرؤية الذاتية للنجوم

غير أن أشهر تمثيل للنجوم في الفن على الإطلاق، يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر. عندما رسم “فنسنت فان غوخ” منظر الشفق من نافذة غرفة نومه أثناء تلقيه الرعاية في مصحة للأمراض العقلية في فرنسا. وكانت النتيجة لوحة “ليلة النجوم” الشهيرة التي اعتبرت عملًا فنيًا استثنائيًا في أهميته، وعلامة فارقة في تاريخ الفن الحديث. فهذه اللوحة غنية بالدلالات الرمزية وتعكس مشاعر الفنان الداخلية وصراعاته، بالدوائر الزرقاء التي تشبه الدوامات النفسية والألوان النابضة بالحياة وضربات الفرشاة الدرامية؛ لتنقل إحساسًا بالاضطراب والمعاناة. كما أن للنجوم والقمر وشجرة السرو في اللوحة، معاني عميقة ترمز إلى الروحانية والوحدة وجمال الطبيعة الدائم. وهذا الجمع بين التقنيات والرموز والألوان وطريقة التعبير عن المشاعر القوية وخلق إحساس بالعمق، هو ما جعل منها عملًا فنيًا فريدًا من نوعه. ولا عجب في أن يكون فان غوخ هو مبدع هذه التحفة، وهو القائل: “من جهتي، لا أعرف شيئًا على وجه اليقين، لكن منظر النجوم يجعلني أحلم.”

وقد لا تقل أهمية عن لوحة “ليلة النجوم”، لوحة الرسام الأمريكي من أصل إيرلندي جيمس ويسلر “الموسيقى الهادئة باللونين الأسود والذهبي” التي رسمها عام 1876م. فقد رسم ويسلر سماء الليل كعنصر حي مع نجوم متلألئة وسحب دائرية تضيء الظلام، بحيث يتعزز انطباع اللوحة بالحركة والحيوية من خلال انعكاس سماء الليل على سطح نهر التايمز. تنقل لوحة ويسلر الطاقة الحركية للمشهد من خلال استخدام ضربات فرشاة إيمائية واسعة ولوحة ألوان محدودة بثلاثة ألوان رئيسة: الأزرق والأخضر والأصفر؛ مما أنتج تركيبة صامتة ومتناغمة. وهي، باختصار، تصور بشكل مثالي الرهبة والغموض اللذين يتخللان فهمنا للكون. لذلك، فهي تعتبر تحفة فنية من الجمال والإبداع، إضافة إلى كونها من أشهر أعمال ويسلر على الإطلاق.

ولكن أسرار الكون هي مادة العلم والخيال في آنٍ؛ إذ على مرّ التاريخ تخيل الفنانون الكون الواسع وأنشؤوا عوالم بديلة تظهر من خلال رسم ما تعجز آلات التصوير العادية عن التقاطه.

إلى محاكاة الحقيقة العلمية

فمنذ أواسط القرن العشرين، كانت الفيزياء الفلكية قد وفّرت من المعارف العلمية ما يكفي ليتمكن بعض الفنانين من تخيل أشكال التضاريس على أسطح كواكب المجموعة الشمسية وحتى شكل مجرتنا، وطبيعة السديم حيث تتشكل النجوم وألوانه المحتملة، وغير ذلك الكثير من المعطيات. فظهر تيار في فن الرسم، يسعى إلى تصوير مساحات كونية شاسعة من الفلك بشكل يتوخى الحقيقة العلمية حتى أقصى حد ممكن. وشكّلت هذه الرسوم مادة رئيسة في المجلات العلمية ومجلات الخيال العلمي. وبالعودة إلى التطلع إليها اليوم، نلاحظ أنها تحاكي إلى حد بعيد الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب. ومن أبرز الأمثلة عليها رسومات الفنانة الأمريكية المتخصصة بالفنون البصرية، فيجا كيلمنز، ولوحاتها التي رسمت سماء الليل بتفاصيل ودقة غير اعتيادية. وهناك صور الفنان الأمريكي ديفيد ستيفنسون، التي تبدو وكأنها محددة بفواصل زمنية، فتُقرأ على أنها رسومات سماوية غنائية تذكرنا بأننا على كوكب متحرك. بالإضافة إلى صور الفنانة اليابانية يوسوكي تاكيدا، الغامضة للنجوم المتفجرة ذات الألوان والأضواء المذهلة.

في عالم السينما

حروب النجوم والكواكب المضيئة وسفن الفضاء الباهرة

فيما تدور أحداث معظم الأفلام السينمائية داخل الغلاف الجوي لكوكب صغير من كواكب الكون الواسع وهو “الأرض”، تدور أحداث أفلام الفضاء في أماكن لا حدود أو ضوابط مألوفة لها، وتتميز باتساع زماني ومكاني يسمح بإطلاق العنان للخيال والابتكار؛ مما يمنح المشاهدين هذا الشعور الشبيه بالحلم السماوي الغريب الذي يجعلهم ينجذبون إلى هذا النوع من الأفلام.

قد تكون سلسلة أفلام “حرب النجوم” الملحمية التي ابتكرها جورج لوكاس، من أهم الأفلام وأبرزها التي تتناول الفضاء والنجوم، والتي تعدت كونها سلسلة أفلام؛ حتى إنها أنتجت كتبًا ومسلسلات تلفزيونية وألعاب كمبيوتر وفيديو وكتبًا مصورة، وأصبحت ظاهرة ثقافية مثيرة، لا سيما بالنسبة إلى جيل الشباب. وتتألف هذه السلسلة من ثلاث ثلاثيات، أي تسعة أفلام طويلة، ظهر الأول منها عام 1977م، وتحكي عن مجرات فضائية في الماضي السحيق كان يعيش عليها فوارس شجعان يتحاربون مع أشرار على مجرات أخرى، في عالم من السحر والخيال يحاكي في كثير من جوانبه أرض الواقع الفعلي.

وهناك سلسلة أفلام “أفاتار” التي تعتبر من أشهر أفلام هوليوود الملحمية من إخراج جيمس كاميرون، الذي كتب هو نفسه سيناريو الفيلم الذي أُنتج عام 2009م، ثم صدر منه الجزء الثاني عام 2022م. تُصوّر قصة هذا الفيلم حال البشرية في المستقبل، وبالتحديد في منتصف القرن الثاني والعشرين، أي حوالي عام 2150م، حين تنفد موارد طاقة الأرض، وتحاول مجموعة من العسكريين والعلماء استخدام موارد طاقة كوكب “باندورا” في نجم “ألفا سنتوري” لإنقاذ الأرض، حتى لو كان ذلك على حساب حياة سكان ذلك الكوكب. وفي غضون ذلك، تسبب تضحيات الجندي المتقاعد “جاك سولي” مشكلات كثيرة تقف حاجزًا في طريقهم.

وهناك أيضًا فيلم “a” من إخراج كريستوفر نولان (2014م)، حيث يكون الفضاء ليس فقط المجهول الذي يرغب البشر في استكشافه، بل الملاذ الوحيد أمامهم في ظل المخاطر التي تهدد الحياة على الأرض، من التلوث إلى انتشار الغبار الكوني وموت المحاصيل. فكان على بعثة فضائية بقيادة المهندس “كوبر”، استكشاف الكواكب الأخرى، في رحلة للبحث عن كوكب ملائم لحياة البشر؛ لذلك راح يبحث عن متطوع يمكنه أن يعبر ثقب “دودي” لينطلق منه إلى استكشاف الكواكب المقترحة، ومعرفة أيها يصلح لحياة البشر ووقت الوصول إليه، وتبيان الكثير من التفاصيل الأخرى.

وفي مجال بعيد عن أفلام الفضاء، كثيرًا ما استعارت السينما اسم النجم في عناوين بعض الأفلام للدلالة على البروز والتألق، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال الفيلم الذي صوِّر ثلاث مرّات، في الأعوام: 1954م (بطولة جودي غارلند) و1976م (بطولة بربارة سترايسند) و2018م (بطولة لايدي غاغا)، وكان دائمًا بالعنوان نفسه “ولادة نجمة” (والمقصود بذلك نجمة غناء)، وهذا ما يؤدي بنا إلى التوقف أمام استعارة اسم النجم للدلالة على النجاح والتألق.

ليس كل ما يتألق نجمًا

نجوم على أرض كوكبنا

غالبًا ما نشير إلى الأشخاص البارزين في مجالهم بأنهم نجوم. فهناك النجم السينمائي والنجم الرياضي والنجم الثقافي ونجم المجتمع، وما إلى ذلك. ولكن ما الذي يربط المشاهير بالنجوم؟ وما هي جذور إطلاق تسمية “نجم” على كل شخصية تبرز وتتألق؟

في الوعي الشعبي يُنظر إلى المشاهير كأشخاص بعيدين وقريبين في آنٍ، لامعين ومتألقين إلى درجة أن تألقهم يبرز حتى عندما يكونون مغمورين في دائرة الضوء. في قمة تألقهم يكونون مصدر إلهام لنا، كما أنهم حاضرون في كل مكان، وكأنهم يفرضون بحضورهم هذا نظامًا معينًا للعالم من حولنا.

وإذا ما عدنا إلى الجذور، نجد أن مفهوم النجومية هو جزء من ميل الثقافة الغربية منذ زمن بعيد إلى ربط الإنسان بما هو سماوي، بحيث نجد أن المثال الأول لاستخدام كلمة “نجم” للإشارة إلى شخص ما، قد جاء من مؤلف القرن الرابع عشر وشاعره، جيفري تشوسر، وتحديدًا في قصيدته الشهيرة “بيت الشهرة”، التي تأمل فيها بطبيعة الشهرة من خلال وصفه لشخصه عندما نام وحلم أنه في معبد زجاجي مزين بصور لمشاهير من التاريخ بمن فيهم الشاعران من العصر الروماني أوفيد وفيرجيل، فقال:

“يا ألله الذي خلق الطبيعة، ألا أموت بطريقة أخرى؟ هل سيحولني جوف إلى نجم؟”.

(تجدر الإشارة إلى أن “جوف” هو الاسم الآخر للإله جوبيتر).

ويشير الكاتب، دين سوينفورد، في كتابه “عبر بوابة الشيطان” إلى أن تشوسر كان يسترجع في هذا البيت الفكرة التي كان سبق للشاعر أوفيد أن تطرق إليها عن التحول، وهي فكرة أن البشر يمكن أن يتحولوا في بعض الأحيان إلى نجوم لامعة.

ومع تطور العلوم، عندما أصبح البشر أكثر دراية بالأجرام السماوية، انتقلت رمزية النجوم إلى عالم المسرح. فاستخدم الكاتب المسرحي الفرنسي موليير كلمة “نجم” على طريقة تشوسر، في مسرحية “مدرسة الزوجات” (1662م)، حيث يصف الشاب هوراس محبوبته “أغنيس” بأنها “نجمة الحب الشابة التي تمتلك المفاتن العديدة”. ومن جهة أخرى، استبق شكسبير مزج هوليوود بين الشخصي والسماوي في مسرحياته وقصائده أيضًا؛ إذ نجد أن في مسرحية “الملك لير” يقول الـشاب “إدموند” متأسفًا: “عزونا مصائبنا للشمس والقمر والنجوم كأنما نحن لا نكون أوغادًا إلا لزامًا لفعلها، أو حمقى مجانين إلا طوعًا لإرادتها”. كما يشير في “السوناتة 116” إلى أن الحب هو النجم الثابت في السماء الذي يتحدى العواصف ولا يتأثر بها، ولكنه لا يزال يوجه السفن التائهة.

وفي وقت لاحق، انتقل المصطلح الذي برز في عصر شكسبير وموليير والرومانسية المبكرة إلى عالم المسرح أولاً، ثم إلى توهج الشاشة. ففي المسرح، ظهرت فكرة النجم البشري في عام 1761م، عندما أشار كتاب “المسارح التاريخية في لندن ودبلن” إلى ممثل يُدعى “جاريك” بأنه: “هذا الممثل الذي أصبح بعد فترة وجيزة نجمًا من الدرجة الأولى”.

بحلول عشرينيات القرن التاسع عشر، كان من الشائع الإشارة إلى الممثلين على أنهم “نجوم” لأغراض فن البيع بقدر ما هو الحال مع أي شيء آخر. أما فيما يتعلق بعالم السينما، فتقول جينين باسنجر في كتابها “آلة النجوم”: “كان (التوهج) الملحوظ للنجومية المحتملة موجودًا منذ بداية تاريخ السينما، لكنها ترسخت، كما هو الحال مع أشياء أخرى كثيرة في تاريخ هوليوود، بشكل متدرج”. فقد ظهرت النجومية مع بداية السينما الصامتة، ومن ثَمَّ مع تطور تكنولوجيا التصوير أصبحت اللقطات المقربة أكثر شيوعًا، مع التركيز على وجوه الممثلين وإنسانيتهم، فترسخت صورهم في أذهان الناس، وأصبحوا جزءًا من وعيهم، وهكذا ولدت فكرة “النجم” بإطارها الجديد.

أما اليوم، فلا نتحدث فقط عن نجوم السينما، بل نحن في عصر يمكن تعريفه من خلال مصطلح آخر كان قد أشار إليه تشوسر أيضًا، وهو مصطلح “المشاهير” الذين برزوا في مجالات حياتية متعددة من الرياضة إلى الثقافة إلى الأدب والفنون، فبات العديد منهم يحددون أسلوب حياة بأكمله من الملابس إلى الأطعمة، ويبرزون من خلال عالم الإنترنت، ويؤدون دور البطولة في تلفزيون الواقع، ويُختارون للترويج لعلامات تجارية كبرى. كما أن مشاهير اليوم يقترحون شيئًا مشابهًا لما أثاره مصطلح “النجم” لفترة طويلة: الصورة المثالية، والتعالي، ونوع معين من السلطة الناتجة عن الإنجاز أو الخبرة.

أشباه النجوم

رمز الأمل والبدايات الجديدة

يكفي أن تكون النجوم مرتبطة بالنور الذي يبدد السواد الحالك لظلمة الليالي حتى تصبح رمزًا للخير والأمل، ولكن قد يكون أكثرها رمزية للتفاؤل الشهب أو “النجوم المتساقطة” التي هي ظاهرة فريدة وآسرة مرئية فقط خلال الليل.

تولّد هذه الشهب عند احتكاكها بالغلاف الجوي لحظات قصيرة من الجمال المذهل، وذلك عندما يدخل نيزك الغلاف الجوي للأرض ويبدأ سطحه بالاحتراق نتيجة احتكاكه بالغلاف الجوي، فيندفع عبر ظلمة الليل الداكن بذيله الطويل اللامع، تاركًا وراءە ذكرى مضيئة في نفس كل من يراه.

لقد استحوذ هذا الحدث السماوي على مخيلة البشر في جميع أنحاء العالم، فحمل معه قدرًا كبيرًا من المعاني الرمزية. وغالبًا ما يتم تفسير الشهب على أنها علامة على الأمل والحب والحظ السعيد وإمكانية تحقيق المعجزات.

فمنذ آلاف السنين نظر البشر إلى السماء برهبة وعجب، واعتقدوا أن هذه النجوم المتساقطة كانت نذيرًا لأشياء جميلة قادمة، وتفاءلوا بها لتحقيق أحلامهم. إذ اعتبروها رسالة من مصدر إلهي عظيم تنزل إليهم من السماء، فكان كل من يراها يُسرّ في قلبه الأمنيات آملاً أن تتحقق. ومن أكثر الحضارات التي تحتل الشهب مكانة عالية فيها، هي حضارة سكان أمريكا الأصليين، الذين كانوا يعتبرون رؤية الشهاب علامة على التوجيه الإلهي ووسيلة للآلهة لمراسلة البشر.

شعراء وأدباء حدّقوا في النجوم فقالوا وكتبوا

النجوم في الشعر العربي

في امتداد الصحراء الذي يتعدى البصر تحت سماء الليل وفضائها الواسع المزدان بمنظومة معلقة من النجوم المتلألئة، حدّق الشاعر العربي ببهاء السماء، فاستلهم قصائد في الغزل والرثاء والمدح والهجاء والتأمل والتفكر، وتفنن في وصف القمر والشمس وأبراج الدلو والعقرب والجوزاء وكواكب المشتري وزحل ونجوم الفرقد وبنات نعش والثريا وغيرها. وليس شعراء الصحراء وحدهم هم من ألهمتهم النجوم، فمع توسع الحضارة الإسلامية خارج الجزيرة العربية، ظل الشعراء العرب مرتبطين بالسماء، وبقيت السماء بنجومها موضوعًا مثيرًا للعواطف والأفكار والتأمل. وتوجد على شبكة الإنترنت دراسات عديدة حاولت جمع أبرز ما قاله الشعراء العرب في النجوم، نقتطف منها بعض العيّنات المعبرة عن تنوع صورها في وجدان الشاعر العربي.

ففي المعلقة الشهيرة “قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل”، وصف امرؤ القيس مظهر الثريا وصفًا حيًا حين تحدث عن اتجاه النجمة أثناء ميلها إلى الغروب في نهاية الليل، فقال:

إذا ما الثُّريا في السماء تعرَّضت

تَعرُّض أثناء الوِشاح المُفصَّل

وقد جسد العرب هذا العنقود النجمي كشخصية أنثوية ذات ذراعين واسعتين تمتدان في السماء، إحداهما الكف الجذماء التي تمتد حتى دائرة نجوم رأس قيطس التي هي الكوكبة الخريفية في الجنوب الشرقي من السماء، وسُميّت جذماء لقصرها وقلة النجوم فيها؛ والكف الخضيب التي تمتد حتى ذات الكرسي عبر نهر المجرة، وسُميّت خضيبًا لطولها ولكثرة النجوم فيها.

كما ذكر الشاعر الأموي ذو الرُّمة مجموعة الثريا واليدين الممتدتين في قصيدته “خليلي عوجا بارك الله”، قائلاً:

ألا طرَقت مَيُّ هَيومًا بذكرها وأيدي الثريا جُنَّحٌ في المغارِب

وفي المدح، جعل الشعراء من الممدوحين شموسًا تشرق فتملأ الكون ضياء. فها هو أبو العلاء المعري يقول:

أرى جبينَك هذِي الشَّمسَ خالقُها فقد أنارت بنور عنه مُنعكِس

وفي الرثاء يشبه الشاعر العربي مكانة الميت بالنجم، فيقول أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه:

يا كوكبًا ما كانَ أقصَرَ عُمرَهُ وكذا تكونُ كواكبُ الأسحار

ورأت الخنساء في النجم صورة أخيها صخر فباتت ساهرة تراقبه وتقول: “فبتّ ساهرة للنجم أرقبه…”.

وقد اعتبر العرب أن نجم “الدبران” إشارة فأل سيئ، كما نرى ذلك في قول الشريف الرضي:

نجَوت من العَماء وهي قريبة نجَاء الثُّريا من يد الدَّبَران

كما أن أبا تمام أشار في قصيدته التي نظمها في وصف “معركة عمورية” إلى ظهور مذنب كان المنجمون يعتبرونه فأل شؤم، فنصحوا الخليفة المعتصم بعدم خوض المعركة، إلا أنه تجاهل رأيهم واحتكم لسيفه فانتصر فيها:

السيفُ أصدق إنباء من الكتب في حدّه الحدُّ بين الجِدِّ واللَّعب

بِيضُ الصفائحِ لا سودُ الصحائف في مُتونِهنَّ جلاء الشك والرِّيَب

والعِلم في شُهب الأرماح لامعةً بين الخَمِيسيْن لا في السَّبعة الشُّهب

وخوَّفُوا الناس من دَهْيَاء مُظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذَّنَب

وصيّروا الأبراج العُلْيا مرتبة ما كان مُنقلِبًا أو غير مُنقلِب

وتقر عين مالك بن الريب برؤية النجم “سهيل” عندما دنت منيته في مرو وهو عائد من خراسان، فقال في يائيته الشهيرة:

أقول لأصحابي ارفعوني فإنه يقَرّ بعيني أنْ سهيلٌ بدا لِيا

وهناك حضور بارز لنجم “سهيل” في الشعر العربي، فقد شبّه أبو الطيب المتنبي نفسه به، تباهيًا بنفسه وتسخيفًا من المعنيين وتخويفًا لهم في قصيدته الشهيرة “أتنكر يا ابن إسحق إخائي”، فقال: “وتنكر موتَهم وأنا سهيلٌ…”.

وفي الشعر والآداب الغربية

من أبرز الأمثلة التي يمكن ذكرها هنا قصيدة جون كيتس “النجم الساطع” التي يخاطب فيها النجم كرمز للحب والجمال الأبدي. فتبدأ هذه القصيدة بعبارة “أيها النجم الساطع لو كنت ثابتًا مثلك”، معبرة عن رغبة الشاعر في الخلود وشوقه إلى حب يتعدى الزمن.

علاوة على ذلك، غالبًا ما ارتبطت سماء الليل بموضوعات الوحدة والشوق. ففي قصيدة “أغنية البحّار القديم” لصامويل تايلور كوليردج، يصف البحّار القديم بأنه “وحيد، وحيد، كل شيء وحيد تمامًا.. وحيد في بحر واسع!” ليؤكد عزلة البحّار وتوقه إلى الصحبة وهو عالق بين مدى البحر الواسع والسماء المرصعة بالنجوم.

من جهة أخرى، أدّت الأفلاك دورًا مهمًا في الأحداث التاريخية، وشكلت معتقدات وممارسات الحضارات القديمة؛ مما جعلها مناسبة بشكل طبيعي للخيال التاريخي. في رواية “أعمدة الأرض” للكاتب البريطاني كين فوليت، التي تركز في المقام الأول على بناء كاتدرائية، وتدور أحداثها في إنجلترا خلال العصور الوسطى، يؤدي علم الفلك دورًا في القصة من خلال شخصية “بريور فيليب”، الذي يستخدم معرفته بالنجوم للتنبؤ بتوقيت حدث مهم.

ووصولًا إلى الأدب المعاصر، يمكننا رؤية تأثير الأفلاك والنجوم بأشكال مختلفة. فقد استمر المؤلفون في استلهام النجوم وأسرار الكون، واستخدامها كخلفية لاستكشاف الموضوعات والعواطف المعقدة. فعلى سبيل المثال، تنسج رواية “القصة الزائدة” للكاتب الأمريكي ريتشارد باورز، قصص شخصيات مختلفة، ولكنها ترتبط جميعها بحبهم للنجوم والأشجار والعالم الطبيعي، وإيمانهم المشترك بالترابط بين جميع الكائنات الحية، الذي هو بمنزلة استعارة لبحثهم عن المعنى والتواصل.

النجمة والهلال رمز يعود إلى ما قبل الإسلام

لمّا كانت الأجرام السماوية جزءًا من الأنشطة الروحية في المجتمعات القديمة، وكانت النجوم والكواكب مهمة جدًا فيما يتعلق برؤيتهم للكون، اعتقد كثيرون أن الأحداث في السماء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأحداث الأرض؛ فكان الناس في الحضارة السومرية وكذلك في المجتمعات القبلية في آسيا الوسطى، يعبدون الآلهة الوثنية مثل: الشمس والقمر والنجوم. ومن تلك الحضارات برز رمز الهلال والنجمة كما أكدت المنحوتات الصخرية القديمة التي وجدت في تلك المناطق؛ حيث كان القمر مرتبطًا بالإله “سين”، والنجم مرتبط بالإلهة “عشتار”، وعندما كان النجم يوضع بجانب الهلال كان يتخذ معنى آخر، فيتحول رمزًا للقوة.

وفي اليونان القديمة أيضًا، هناك وجود للهلال والنجمة، فكان الهلال يمثل آلهة القمر الوثنية “لونا”، وكان النجم يوضع فوق الهلال ليرمز إلى نقاء الأنثى وعذريتها. أما قرص “نيبرا السماوي”، وهي القطعة الأثرية المصنوعة من البرونز المطعم بالذهب ويعود تاريخها إلى عام 1600 قبل الميلاد، فهي أحد أقدم تمثيلات الهلال والنجوم في الفن الغربي. وقد عُثر على هذا القرص في ألمانيا عام 1999م، ولكن الغرض منه غير مؤكد.

وهكذا، فعلى الرغم من أن الاعتقاد السائد بأن الهلال والنجمة هما رمز الإسلام، فإن هذا الرمز يعود في الحقيقة إلى ما قبل الإسلام بآلاف السنين. وبدأ ارتباطه بالعالم الإسلامي في زمن الإمبراطورية العثمانية؛ إذ عندما غزا الأتراك مدينة القسطنطينية في 1453م، اعتمدوا حينئذٍ رمز العلم الموجود فيها، لا سيما أن مؤسس السلطنة العثمانية السلطان عثمان الأول كان يعتقد أن القمر فأل خير بعد أن حلم بهلال ممتد على العالم كله، فاعتمده كرمز رسمي للسلالة العثمانية. وبعد ذلك بكثير، خلال الحرب بين المجريين والعثمانيين، كان الهلال والنجمة رمزًا تستخدمه الجيوش الإسلامية. ومنذ ذلك الحين ارتبط هذا الرمز بالإسلام حتى باتت هناك مساجد مزينة بالنجمة والهلال. كما أن الدول التي تعتبر الإسلام دينها الرسمي، مثل: باكستان وموريتانيا وليبيا والجزائر وتونس وماليزيا وأذربيجان، تستخدم هذا الرمز في أعلامها وشعاراتها الوطنية.

أبرز كتب الفلك والنجوم قديمًا وحديثًا

يعتبر علم الفلك عِلمًا قديمًا رصدته كتب كثيرة شرحت الكثير من خفايا هذا العالم، وجذبت إليها هواة علم الفلك حتى الفضوليين. ورغم أن بعضها ثبت خطؤه بمرور الزمن، يبقى أنها جميعها حفّزت المخيّلة البشرية على استكشاف المزيد من الحقائق التي تساعد البشر على فهم الكون الذي يعيشون فيه.

وإذا ما أردنا رصد بعض هذه الكتب، فلا بد أن تكون البداية مع أرسطو في كتابه “عن السماوات” الذي وضعه منذ نحو 2400 سنة، والذي قد يكون أكثر كتب علم الفلك تأثيرًا في التاريخ. تنبع أهميته من أنه وفّر في ذلك الزمن أجوبة مقنعة عن عالم ما قبل اختراع المقراب، وأثّر حتى في الأحداث التاريخيّة التي كانت ستأتي لاحقًا. فعلى سبيل المثال، استخدم كريستوفر كولومبوس الكـتاب كمرجع مهم في رحلاته، وفي نهاية المطاف أُثبت أنّ كل ما ورد فيه كان خاطئًا، لكنّه لا يزال يطبع حتى اليوم بما أنه يقدّم رؤية مذهلة للتطور الفلكي.

كتاب آخر هو “حول دوران الأجرام السماويّة” لنيكولوس كوبرنيكوس (1543م)، الذي أثار تغيّرًا بطيئًا في المواقف من الكون المتمركز حول الأرض كما حدده أرسطو، كما أنه يتضمن العديد من الجداول والملاحظات الدقيقة.

ولا يمكن أن نذكر أبرز الكتب في علم الفلك من دون الإشارة إلى كتابين مهمين من التراث العربي وهما: كتاب “الزيج الحاكمي” من تأليف ابن يونس المصري (والزيج في علم الفلك هو جدول يدل على حركة الكواكب) الذي كتبه تخليدًا لذكرى الحاكم العزيز الفاطمي، وقد سعى فيه للتحقق من أرصاد الفلكيين السابقين بكل ما احتوت من معلومات عن الكسوف والخسوف واقتران الكواكب، كما أنه يضم جداول فلكية متعددة يمكن الاستدلال بها على حركة الكواكب.

وأيضًا كتاب “صور الكواكب الثمانية والأربعين” لمؤلفه عبدالرحمن بن عمر الصوفي، الذي عكف على كتابته في القرن الرابع الهجري، وأكملت مسيرته بعده ابنته أرجوزة بنت الصوفي. ويضم هذا الكتاب تصنيفًا للكواكب والنجوم التي يستخدمها البحّارة في أسفارهم، ويتحدث عن تصور العرب قديمًا للكواكب وعددها الذي بلغ عندهم 48. كما يضم رسومات للكواكب والنجوم بشكلين مختلفين لزيادة الشرح والتفصيل.

في العصر الحديث

وبالعودة إلى العصر الحديث، فقد غيّر كتاب “التكوين الداخليّ للنجوم” للسير آرثر إدينغتون (1926م)، فهمنا للفيزياء النجميّة والبنية الداخليّة للنجوم، ووضع الأساس لتطور الفيزياء الفلكية النظرية الحديثة.

ففي أوائل القرن العشرين، كان علماء الفلك لا يزالون يجدون صعوبة في فهم الأسئلة الأساسيّة عن سبب لمعان النجوم ومصدر طاقتها والآليّات التي تؤدّي إلى تطوّرها. فكان إدينغتون مهتمًّا بشكل محدّد بفهم التغيّرات الإيقاعيّة في السطوع، وأهم ما عالجه هو كيف أن الإشعاع الناجم عن السخونة الداخليّة والضغط يمكنهما إبقاء النجم مستقرًا والتأثير في لمعانه.

وهناك كتاب “نقطة زرقاء باهتة”، الذي يعتبر من أهم الكتب لعالم الفلك الأمريكي كارل ساغان، الذي ألّفه في عام 1994م، واعتمد فيه على صورة التقطتها مركبة الفضاء “فوياجر 2” لكوكب الأرض في 1990م، من على بعد ست مليارات كيلومتر؛ مما جعل الكوكب يظهر نقطة زرقاء غير واضحة المعالم. وهو يتحدث عن موقع كوكب الأرض في الكون، ومستقبل علوم الفضاء وارتباطها بمستقبل الإنسان.

وأخيرًا، كتاب “التصميم العظيم” الذي يعتبر كتابًا فلكيًا علميًا مبسطًا من تأليف العالِمين الفيزيائيين ستيفن هوكنغ، وليوناردو ملودينو، (2010م)، والذي يتحدث عن الانفجار العظيم، وقوانين الفيزياء المسببة له، ويوضح كيفية نشأة الكون.

اترك تعليقاً