مَتروكات، مفقودات، مُهمَلات، منسيّات، مُخلّفات.. أشياء كثيرة في حياتنا، يتباين تقدير علاقتنا بها، ما بين التخلّي الحـاسم والتمسُّك الغريب. أشياء يدخلُ في ضمنها الناس والأماكن والأدوات، وعلى ذلك النحو الذي تتشكّل منه مشاعر “فقد” أو “رفض”، أو رغبة “استخدام” أو “استحواذ”، ولأسباب خارجة عن فهم الطبيعة البشرية أحيانًا!

وبين التخلي والتمسك، هناك ما يتركه الإنسان سهوًا أو جبرًا، من أعزّ ما يملك ـ أطفاله، إلى أشياء يفقدها في أماكن يعبرها كمحطة قطار أو غرفة فندق أو مقهى. وهناك ما يتركه في مكان “بين بين”؛ لأنه لم يحسم أمر التخلص منه بعد، سواء في علاقاته الإنسانية أو في علاقاته بالأشياء التي يتركها حتى حين.

هناك البيوت المتروكة التي تأخذ أشكالًا مختلفة في الفن والأدب، وهناك متروكات الفنان نفسه التي لم يقرّر نشرها في حياته، وهناك فنٌّ يقوم على إعادة تدوير المتروكات “الكولَّاج” وتشكيلات “الفن المفاهيمي” من مجسمات معادن مُعاد استعمالها.

وهذه هي حياتنا، رحلة من التخلي والامتلاك. طريق متواصل من ترك قديم وتبنٍّ جديد، ولولا هذا ما كان التقدُّم في حياة الفرد والمجتمع على السواء. وبالطبع، نتمسك بأشياء عزيزة لا يمكن التخلي عنها.

هذا الملف، رحلة متشعبة المسالك، يقوم بها الروائي والمترجم محمد عبدالنبي، وفريق التحرير، بحثًا عن المتروكات والمفقودات والمهملات والمنسيات والمخلفات!

شعوب أمينة

قد يكون اليابانيون من أقدم الشعوب التي أوجدت تشريعًا مكتوبًا لمعالجة مشكلة “المفقودات” أو “المتروكات”، و”المعثورات”، بل وبناء آلية تنفيذية له، عبر تشريع نظامٍ سنة 718م، ولم يزل هذا النظام مضرب المثل في الأمانة والنزاهة اليابانيتين، في ردّ الأغراض المفقودة إلى أصحابها.

الأديان السماوية سبّاقة إلى ذلك، بوضع “الأمانة” أساسًا في أخلاقيات الإنسان المؤمن الأمين الذي عليه أن يردّ ما يجده إلى أصحابه، أو يسلّمه إلى “المسؤول” ليحسم أمره. وفي الدين الإسلامي، مثلًا، عرف الفقهاء أحــكام “اللُّقطة”، التي تعني المال الضائع الذي يجده غير صاحبه.

تجميع المفقودات

في العصر الحديث، فإنَّ المؤسسة الأقدم هي تلك التي خصّصتها مدينة باريس سنة 1805م لمثل هذه الأغراض، عندما أمر نابليون بونابرت بتأسيس مكتب في موقع مركزي من أجل “جمْع كل الأغراض التي يُعثَر عليها في شوارع باريس”.

قبل ذلك بعام فقط، بدأ تجميع الأشياء المفقودة في مقر خاص بمركز الشرطة، ولم يمض وقتٌ طويـل، حتَّى أُنشئ رسميًا مكتب الأشياء المفقودة في باريس. في الوقت الذي كانت البلاد الأنجلو- سكسونية، مثل إنجلترا ومستعمراتها، تعتمد على حيازة الشيء دليلًا على ملكيته الحاسمة وفقًا للعُرف العام المعمول به، وهو ما كان يُشار إليه بالعامية بعبارة “فايندرز كيبرز” (finders keeprs)، أو مَن يجد الشيء يملكه، ما لم يقم دليلٌ على العكس.

بين الفاقد والعاثر

على مدى القرون الطويلة، توسّع التعامل مع “المفقودات” و”المتروكات”، وأوجدت الحكومات ومؤسساتها والمنشآت التجارية والخدمية حلولًا للتعامل مع ما يُعثر عليه ويُسلَّم إليها، وأدت دور الوساطة بين العاثرين عليها وبين أصحابها.

راهنًا، في كلّ مطار، في كل فندق، في كلّ منشأة، هناك مكان لحفظ ما ينساه المترددون عليها. هذا التزام أخلاقي، لكنه في الوقت نفسه نوع من جودة الخدمة. ويحقق “قسم المتروكات” شيئًا من إحساس الألفة والأمان البيتي للمترددين على المنشآت التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الأشخاص باستمرار، ومن المحتمل أن يفقد بعضهم أشياءهم فيها. قد يكون ذلك القسم مجرد صندوق صغير أو غرفة أو قاعة كبيرة، بحسب عدد المترددين على المنشأة.

والآن، لا توجد مدينة في العالم تقريبًا، بلا جهاز من نوعٍ ما يتولّى مسؤولية التعامل مع ما ينساه النــاس أو يفقدونه أو يتخلون عنه، ويمكن أن يكون ذا قيمةٍ ما. لا يوجد حرم جامعي، حرم ترفيهي، حرم ديني، حرم خدمي، إلا ولديه اهتمامٌ بذلك.

في عُهدة الأخلاق.. أولًا

تُترك، أو تُفقد، أو تُهمل.. هنا يبدأ خيط العلاقة في الانقطاع. الملكية خرجت من الحوزة الشخصية إلى حوزة مفتوحة على الآخرين. إذا لم تكن المسألة ذات بُعد جنائي، كالسرقة أو الإتلاف أو التضييع المتعمَّد، فإن “المتروك” ينتقل إلى عُهدة أخلاقية خالصة لدى “العاثر” عليه. وبما أن هذا العاثر غالبًا ما يكون فردًا، فإن الامتحان الأخلاقي يتضاعف أمام غريزة الرغبة في الاستحواذ، والضمير الذي من حقه أن يعترف بحق إنسانٍ آخر في الملكية، وأن من حقه أن يستعيد ما تركه، أو فقده، أو نسيه.

تصدمنا، اليوم، مقاطع فيديو “معولمة” توثّق “مقالب” مضحكة في اختبار صراع الغريزة والضمير.

جهاز جوّال يسقط من جيب أحد المارّة، يلمحه آخرُ، وبدلًا عن إشعار صاحب الجهاز بما سقط منه، يطمح الآخر في الجهاز، يأخذه عنوةً ويُخفيه داخل ملابسه، وليس في جيبه. وهنا تنشط الصاعقة من الجهاز ليُعاقب “سارقه” على فعلته!

درَّاجة هوائية مستندة إلى عمود إنارة، عند رصيف، أو في حديقة، أو على زاوية منزل. لا أحد في المكان. يمرُّ أحدهم، أو إحداهنّ، فتتحرّك غريزة الاستحواذ. يُسارع إلى ركوب الدرَّاجة، وبمجرد جلوسه على مقعده، يخرج جزءٌ من القضيب المعدني من وسط المقعد، ليطعن “السارق”، ويا له من ألم!

ناشرو المقاطع غالبًا ما يركّزون على المُخفقين في الاختبار، على ضعفاء الضمير فحسب. لا ينشرون عن ذوي الأمانة. الغاية من هذا النوع من التصوير والنشر، هو “الإضحاك”، في زمن التواصل الاجتماعي المفتوح على العالم كله!

قد يكون هناك مأزق قانوني في إقدام الأفراد على وضع أفراد آخرين في مثل هذه الاختبارات الأخلاقية. وقد يكون هناك مأزقٌ آخر بتولّيهم مهمّة معاقبة المُخفقين. ثم إن هناك مأزقًا ثالثًا، هو التشهير بمن يفشل. وبصرف النظر عن اختلافات التشريعات بين الدول في مسائل التغرير والإيذاء والنشر العلني، فإن هذا النوع من “المقالب” ينطوي على مغزًى لا يخلو من إشارات إلى فاعلية ضمير الفرد إزاء حقوق الملكية الخاصة للآخرين.

ضمن تخصص الدولة

الاختبار الأخلاقي للأفراد ليس كافيًا لحماية الملكية الفردية حين تُصبح “مجهولة المالك”. لكنّ الحكومات لديها بعض الرهان على هذا الاختبار، حين تضع تشريعات للتعامل مع “المفقودات”، وتفتح أبوابًا لاستقبال “ذوي الأمانة” العاثرين على أشياء غيرهم، الثمنية وغير الثمينة.

وما صارَ من المعمول به في الوقت الراهن، هو أن تبذل أقسام المتروكات جهودها للتوصّل إلى مالكي الأغراض التي عُثرَ عليها إن وجدَ ما يُستدَل به عليهم، كاسم أو عنوان على حقيبة أو في طوق رقبة حيوان أليف. ولكن، إذا لم يوجد شيء يدل على هوية صاحب المعثور عليه، فإن هناك ترتيبات وإجراءات متدرجة، للتخلص منها بعد مدة من الزمن، لإفراغ مساحات التخزين واستقبال مفقودات جديدة بطبيعة الحال. فقد تُباع ويصادر ثمنها لحساب الخزانة العامة، وقد توهب للمساكين والمحتاجين، أو يتم التخلص منها تمامًا، وذلك وفقًا لحالة كل غرض. ولا تتمثّل مهمة المكتب فقط في رد المتعلقات إلى أصحابها، بل أيضًا إلى هؤلاء القادرين على إثبات ملكيتهم لها دون غيرهم.

اختبار إداري

هذا يعني أن الاختبار الأخلاقي الذي ينجح فيه الأفراد، صار اختبارًا لأخلاق الإدارة التي تمارسها الدولة. الأفراد يحملون ما يجدونه إلى جهة حكومية مسؤولة، وهذه الأخيرة ترتّب وسائل استردادها، أو الانتفاع بها لصالح عامٍ، مثل خزينة الدولة، أو لصالحٍ خاص مثل أفراد في حاجة إليها.

وعلى المستوى العالمي ينصُّ إعلان حقوق الإنسان والمواطنين بوضوح على أنَّ “الملكية حق مقدَّس ومصون… وإنَّ ما يملكه الإنسان هو ما يجعل منه إنسانًا، وليس شيئًا أو آلة أو حيوانًا، فهو ما يجعل منه مواطنًا أمام القانون”.

وليست مصادفة أن يتزامن هذا كله مع الثورة الصناعية، وإعادة بناء الدول تشريعيًا وإداريًا، على أسس حقوقية طبيعية وشرعية وقانونية.

المحفوظات

قصة المتروكات والمفقودات، تقابلها قصة أكثر تشويقًا ربما؛ قصة الإنسان الحديث الذي صار أسير التخزين. والتعافي من المتروكات بواسطة “الفنج شوي” الصينية، وصفة منظمة، فهي تقول لا تكن كالملك ميداس الذي حول كل جميل وعزيز إلى سلعة تجارية.

بين الحكيم والمُريد

تروي النادرة البوذّية أن مريدًا صغير السن سافر أيامًا حتى مثـُـلَ أخيرًا أمام الحكيم الذي يريدُ أن يتتلمذ على يديه، وكان متلهفًا على القبض على مزيد من الحقائق وكنوز المعرفة. لعل الحكيم أحس بذلك، كان يُعدّ الشاي في طقس متمهل وبطيء وهادئ، بينما تفترس الشاب الأسئلة التي جرجرها خلفه، كأنها متاعه منذ انطلاقه في رحلة البحث عن الحقيقة.

يصبّ الشيخُ الشاي في قدح الشاب حتى يمتلئ، لكنه يواصل الصب رغم ذلك، فيفيضُ السائل الساخن عن القدح وينسكب على يدي التلميذ.

يصيح الشاب: ماذا تفعل؟ الكأس امتلأت.

يجيبُ المعلّم: أنت مثل هذه الكأس، ممتلئ تمامًا، بنفسك وبآرائك ورغباتك وتخيلاتك وأسئلتك، كيف يمكن أن تستقبل أي شيء منِّي ما دام قدحك ممتلئًا حتى حافته؟! أفرغه أولًا.

إنها ليست مشكلة المُريد الشاب وحده، بل مشكلتنا جميعًا، في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك، ومتابعة كل جديد، والتحديث الذي لا يتوقف، وتحويل احتياجات وكماليات ثانوية إلى أساسيات معيشية لا غنى عنها.

إذا أضفنا إلى هذا دافع الخوف من الغد، والرغبة في تعريف الذات عبر الممتلكات والمقتنيات، فإننا نجد الإنسان الحديث وقد صار أسير المُراكمة والتخزين، حتى استحالت حياتنا مخزنًا كبيرًا لـ”الكراكيب”. وهو ما أوجد ظاهرتين بينهما تناقض حاد: ظاهرة المرض، وظاهرة العلاج، ظاهرة الاكتناز ومحاولات التحرر من “عبودية الكراكيب”، وفقًا للترجمة العربية لعنوان كتاب “Clear Your Clutter with Feng Shui”.

أحيانًا يتخذ هوسُ التجميع شكلًا متطرفًا لدى بعض من يجدون أنفسهم مندفعين نحو تجميع أغراض قديمة بعينها، تشكِّل بالنسبة لآخرين قمامة وفضلات عمليًا، مثل صحف ومجلات وزجاجات فارغة أو أزرار ثياب، أو تشكيلة متنوِّعة من هذا كله. ويتم تخزينها في البيوت حتى تضيق حرفيًا.

هنا تتجلَى ظاهرة المكتنزين (the Hoarders) وهو عنوان أحد أشهر برامج الواقع الأمريكية، بالعنوان والموضوع نفسه أيضًا، حيث يتم التدخل النفسي والعلاجي والتقني لمساعدة هؤلاء الذين تفيض بيوتهم وحياتهم ونفوسهم بقمامة الماضي التي لا يملكون القدرة على التخلي عنها بمفردهم.

في عام 2013م، ومع صدور الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، اعتُبر الاكتناز اضطرابًا مستقلًا وليس جزءًا من اضطراب الوسواس القهري أو (OCD)، ويرجع البعض الفضل في ذلك إلى الحالات التي عرضها البرنامج، وربطت سلوك الاكتناز أحيانًا بأعراض اكتئابية وأخرى باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

أمان وهمي

لحسن الحظ، فإن الحالات غير المتطرفة، هي الأعمّ والأكثر انتشارًا، إذ تمتلئ خزائن الناس العاديين بـ “سقط متاع” الدنيا من كل صنف ولون، سواءً في عُليّة أو قبو أو صناديق مكدسة في ركن الشرفة، أو تحت الأسرّة أو على أسطح البيوت.

ويصير مجرد الاحتفاظ بالأشياء القديمة المستعملة مصدرًا لأمان وهمي، وننحبس معها في الداخل، فتتضرر قدراتنا على التحرك بحرية وانطلاق، شأنها في هذا شأن الذكريات وكراكيب الذاكرة التي تقتات على طاقتنا الحية وتفسد مذاق الحاضر.

ولعل هذا ما أدى إلى النجاح الكبير الذي حققه كتاب تنمية بشرية عادي يصدر مثله المئات سنويًا. صدر كتاب كارين كينجستون، “كيف تتخلص من الكراكيب عبر طريقة الفنج شوي”، في طبعة شعبية ذات غلاف ورقي، في مايو سنة 1999م، وقد باع ملايين النسخ منذ ذلك الحين، فضلًا عن ترجمته لعديد من اللغات. وقد وصلنا في اللغة العربية بترجمة مروة مختار، وهي التي أعطته عنوانه القوي الدال: “عبودية الكراكيب”. ووفقًا لموقع أمازون يُعدُّ الكتاب من بين أفضل 100 كتاب في مجالي التعافي الذاتي واستخدام تقنية “الفنج شوي” الصينية في تنظيم الحياة. والكتاب باختصار مخل، يشن حربًا هادئة ومنظمة على كل ما يعيق تدفق الطاقة في حياتنا المادية والنفسية والروحية، سواء الأدراج المكتظة بما لا لزوم له أو أشباح وأزمات الماضي المعششة في الأركان المظلمة من نفوسنا.

أوضح ما يؤخذ على الكتاب في الرحلة الروحية التي يقود إليها قارئه، هو مبالغته في الجانب الصوفي والروحاني، بحيث يبدو للبعض كتابًا في علوم الطاقة والماورائيات وما إلى ذلك، وعلى الرغم من صحة ذلك نسبيًا، فإن الكتاب يتضمن دليلًا عمليًا مبسطًا وقابلًا للتنفيذ للتخلص من “الكراكيب” والزحام والفوضى، وإفراغ مساحات لتتدفق عبرها الطاقة والنور والهواء.

تعتمد الكاتبة، كما يظهر من العنوان، بصورة أساسية على علم “الفنج شوي”، وهو جزء من الممارسات التقليدية العتيقة في الثقافة الصينية، ويُفتَرض فيه استخدام القوى والطاقات لتحقيق التناغم ما بين الأفراد وبيئتهم المحيطة، والكلمتان “فينج” و”شوي” معناهما حرفيًا “الريح – الماء”، أي السيولة والتدفق. ولا ينحصر علم “الفنج شوي” فقط على تصميم المساحات المفتوحة ومسطحات الماء، بحيث تتدفق مع الحركة الكونية، بل إنه، أيضًا، يُستَخدم مع المباني، ويشمل التنجيم وعلوم الفلك والهندسة المعمارية ودراسة الجغرافيا وطبقات الأرض.

محبّو هذا العلم القديم يتهمون الغرب، وربما بمن فيهم مؤلفة كتاب عبودية الكراكيب، بإساءة استخدامه وتقليصه إلى مجرد عنصر غرائبي في تصميم ديكور البيوت لتحقيق الثروة والحفاظ على الصحة، لكن مع توالي الأزمات المناخية، بدأت الدراسات الأكاديمية تتعامل بجدية مع تقاليد “الفنج شوي” لتقديم إسهامات عملية في الفلسفة البيئية.

تمنى الملك ميداس، في الأسطورة اليونانية أن يتحول كل ما يلمسه إلى ذهب وتحقق له ما تمنى حتى لمس ابنته الحبيبة فاستحالت تمثالًا ذهبيًا هي الأخرى. وهناك من يشبه نمط الإنتاج الرأسمالي بهذا الملك، حيث يتحول كل عزيز وجميل، في ظلها، إلى سلعة، سواء كانوا مرضى يعانون اضطرابًا يدفعهم قسرًا للاكتناز والتخزين، أم فلسفة شرقية قديمة تستعين بها كبرى شركات التصميم الهندسي التي تتقاضى مبالغ خرافية، نظير أن تساعد عملاءها في التخلص من زوائد البضائع والأجهزة الثمينة، وعلى العيش في تناغم مع طبيعة تعاني ويلات متزايدة.

الكولَّاج والمفاهيمية

من المؤكد أن الديانات السماوية، وفي مقدِّمتها الدين الإسلامي، لديها قيمٌ مؤكدة في شأن “الاقتصاد” الذي يعني احترام “النعمة”، وتجنّب الإسراف والتبذير. هناك موروث هائلٌ في هذا الصدد، يشمل الطعام والشراب والماء وكلّ ما يُمكن أن يكون مفيدًا.

وثَمَّة كلمة يابانية تحمل مفهومًا أخلاقيًا مشابهًا، وقد أخذت الكلمة تتردد وتكتسب أهمية خلال العقدين الأخيرين، بسبب الأزمات البيئية المتواصلة، هي كلمة “موتايناي” (mottainai)، التي يمكن ترجمتها بطريقتين بحسب نبرة وطريقة لفظها.

يمكن أن تعني “يا للخسارة” وكأنها تنهيدة حارّة عندما يرى المرء شيئًا مؤسفًا. كما يُمكن أن تعني “لا تهدر شيئًا – كُل طعامكَ كلّه – لا ترمِ هذا يمكنك أن تستفيد منه”.

هذا متصل، أيضًا، بما كانت وما زالت برامج المرأة في حقبة الثمانينيات في محطات التلفزة، من تثقيف في الاقتصاد المنزلي، ومهارات المشغولات اليدوية، ضمن النشاط الأسري، والاستفادة من الأشياء القديمة والمُهمَلة.

هذا المفهوم تطور لاحقًا إلى إعادة التدوير في بُعده البيئي المستجد. وذلك لا يختصّ بالأقمشة والعلب والعبوات والورقيات فحسب، بل يمتدّ إلى المنتج الثقافي أو الإبداعي.

الروائي خيري شلبي، في أحد من الحوارات، ينصح الكاتب بألا يتخلص من أي شيء لديه، فالمحذوفات من رواية طويلة هي “قصاقيص”، أي قصاصات يمكن استخدامها بعد ذلك نصوصًا قصيرة أو نواة لعمل آخر.

وقد انتشر مفهوم عدم الإهدار مؤخرًا في ثقافة المطابخ العالمية، وتصميم الأزياء، والبناء، لكنه يتخذ في الفن التشكيلي بعدًا إضافيًا وقديمًا عند الاستعانة بموادّ متفرقة، بعضها قديم، لتركيب عمل فني جديد. وفي فن الكولَّاج مقاربة جمالية لفلسفة عدم الإهدار، وهي مقاربة ليست ابنة اليوم.

أشكال الكولَّاج

عُرفَت ممارسة الكولَّاج قبل أن يوجد كمصطلح مشتق من الفعل الفرنسي “يلصق”، الذي سكّه في مستهل القرن العشرين كلٌ من الفنانين التكعيبين جورج براك، وبابلو بيكاسو. والمصطلح نفسه يصف العملية المتبعة في هذا الشكل الفني، وكذلك المنتج النهائي. ثَمَّة مواد مفضلة في لوحات وأعمال الكولَّاج من قبيل أوراق الصحف والمجلات والقصاصات الورقية بكل أشكالها من كتابات بخط اليد وغيرها، والصور الفوتوغرافية، ومقادير محددة من أعمال فنية أخرى، ومِزق من ورق ملون أو مرسوم باليد، وأقمشة وأنسجة من مواد أخرى أو أغراض عُثر عليها في القمامة والمخلفات. وفي أغلب الحالات يكون الكولَّاج عملًا فنيًا ثنائي الأبعاد، ولكن يمكن إلصاق المواد المختلفة على سطح مستوٍ مثل الورق العادي أو الكرتون أو قماش الكانفا.

لكن العمل الفني قد يخرج أحيانًا عن إطار اللوحة التقليدية ويتخذ أبعادًا ثلاثة، مبتعدًا قليلًا عن الكولَّاج التقليدي بمعنى القص واللصق، ومقتربًا من فنون التركيب والتوليف (Installation)، التي كثيرًا ما تعتمد على مواد وأغراض معاد تدويرها كذلك، بل ربما تعتمد على أشياء معدنية وأجزاءٍ من آلات قديمة وتروس وعجلات، فتبقى كما هي بلا صهر، لكنها تتشكَّل في صورة جديدة تمامًا عند تركيبها مع أشياء وأجزاءٍ أخرى.

من بين النماذج الحديثة في هذا السياق، الفنان المصري المنياوي إبراهيم صلاح إبراهيم، الذي يشكِّل مجسمات عملاقة بالاعتماد الكامل على استخدام الخُردة والأشياء المعدنية غير النافعة التي قد يكون مصيرها القمامة أو تُجَّار الخردة، الذين إما أن يعيدوا تدويرها، أو يتم صهرها لتصب من جديد في أشكال أخرى. لكنها بين يدي هذا الفنان تتحول إلى فن حتى لو كان مفتقرًا للرهافة والأناقة، لأنه فنان فطري علّم نفسه بنفسه.

تمتد قائمة طويلة من الفنانين الذين جربوا الكولَّاج في مقارباتهم الفنية، أو وقعوا في غرامه وأخلصوا له، قد تبدأ من بيكاسو وبراك، مرورًا بهنري ماتيس وكيرت شويترس، وبالتأكيد الفنانة الألمانية المنتمية للمدرسة الدادئية هانا هوش (1889م – 1978م)، أكثر من ارتبط اسمه بهذا الشكل الفني، بل تعد من رواده، وقد ابتكرت بعض الطرائق والأساليب فيه. ولعلها ليست مجرد مصادفة أنها عملت منذ عام 1919م في إحدى كبرى دور النشر الألمانية، وقد استلهمت الكثير من الصور المطبوعة في الكتب والطباعة على وجه العموم، وقد بدأت منذ وقت مبكر تمزق الصفحات والصور التي تثير اهتمامها وتحتفظ بها جانبًا.

وجه تشكيلي للأدب

كأن ثَمَّة صلة خفية بين فن الكولَّاج وفنون الكتابة المختلفة، وكأن الكولَّاج، هو الوجه التشكيلي للكتابة الأدبية، وليس من المستغرب أن بعض الكُتَّاب جربوا ممارسة هذا الفن، ومنهم أدونيس وإدوار الخراط في العالم العربي. وبينما مال الأول إلى الرسم فوق صفحات قصائده المكتوبة بخط يده، اختار الآخر أن يمزج عصورًا وأساليب مختلفة معًا، دامجًا صورته الشخصية أحيانًا مع تماثيل أثرية، كما هو الحال في الصورة المستخدمة على غلاف كتابه “تباريح الوقائع والجنون” في إحدى طبعاته.

ولم يغب العنصر الذاتي عن كولَّاج الشاعر والروائي، تمامًا كما حضر في أعمال أغلب من يمارسونه في سبيل الهواية وتزجية الوقت، إذ تظهر الصور الفوتوغرافية وصفحات الكراريس والخطابات وأوراق الملاحظات، إلى آخر محتويات الأدراج والخزائن والألبومات، وأغلبها لم يكن بينها وبين خط النهاية سوى خطوة واحدة.

لكنَّ الكولّاج ليس مجرد إعادة تدوير لمُهملات وإنقاذ مخلفات من مصير الإعدام والإحراق، إذ له شروط جمالية واضحة، أبسطها تحقيق شيء من الانسجام بين عناصره، وأهمها: إنتاج “معنى ما” من تلك الأشياء والأغراض التي اجتمعت معًا، لا على سبيل المصادفة أو التلفيق، بل بناءً على إرادة فنية ذات مقاصد محدَّدة، وبحسب اختيار الفنان أو ربّة البيت أو الطفل الذي يقص ويلصق بمنتهى الحرية والعفوية.

الإرادة الفنية، هنا، مثل سُلطة عليا غامضة، تحدد مصير الغرض المتروك أو الصورة الفوتوغرافية أو صفحة المجلة. فإما أن تبقى في حيز المهملات العادية حيث العدم والنسيان، أو أن ترتقي إلى مصاف الأعمال الفنية، حيث احتمالات المجد والخلود، أو في أقل تقدير احتمال البقاء لوقت أطول قليلًا.

ديار الطلل

للثقافة العربية القديمة موقفٌ مختلف من البيوت المهجورة والديار المتروكة، موقف جمالي ونفسي. ويتمثل هذا الموقف في التقليد العريق في الشعر العربي الكلاسيكي، لا سيما في العصر الجاهلي، وهو الوقوف على الطلل وتذكر الديار وسكانها وزمانها الحُلو الدافئ، وتكثيف الإشارات إلى متروكات القبيلة الراحلة، من آثار أعمدة الخيام، إلى أثافي “الطبخ”، إلى أثر الرياح، بل حتى تسجيل ملاحظات ذات قيمة منخفضة جدًا، مثل بقايا بعر الغزلان والحيوانات العابرة بالمكان.

كل ذلك يُكرر ويُكرّر في شعر الجاهليين احتفالًا ببشرية المكان الماضي.

كان الشاعِر الجاهلي يميل لافتتاح قصيدته بهذا الغرض الشعري تحديدًا، فيبدأ بالوقوف عند نقطة مكانية بعينها، النقطة التي شهدت توهج حُب أو موضع ديار حبيبة وقومها بُعيدَ مغادرتهم. الرحيل وقع لظروف البيئة وضرورة الانتقال من مكان إلى آخر بحثًا عن الماء والكلأ والمرعى، أو ربما لأسباب أخرى اجتماعية وأمنية.

تغادر المحبوبة مضطرة مع أهلها، على مطية وهي مستورة وراء هودج، فسمّي هذا الجمل بما يحمله ظعينة، ثم صارت المرأة هي نفسها ظعينة أي مفارِقة أو مرتحلة. وانهمك الشعر العربي القديم في وصف رحلة الظعن وما تضرمه من نيران المشاعر والعواطف في الشاعر، كما في مفتتح معلَّقة عمرو بن كلثوم:

قفي قبل التفرّق يا ظَعِيْنَا

نُخَبِّركِ اليقينَ وتخْبِرِينا

قفي نسألكِ هل أحدثتِ صَرْمًا

لِوَشكِ البَين أم خُنتِ الأمينا

التفسير الأقدم، وربما الأكثر رواجًا، للافتتاح بهذا الغرض الشعري في القصيدة العربية الكلاسيكية، أنها مجرد حيلة للفت انتباه السامع، فلا شيء أجذب للنفوس من الكلام حول الحُب والحبيبة وديار الغرام.

لكنّ ثَمَّة تفسيرًا آخر أحدث، يربط رحلة الظعن بالأساطير العربية القديمة والعبادات الوثنية التي قدست بعضها الشمس والغزالة، وتجسيدهما في صورة امرأة جميلة ترحل مع مغيب الشمس في عين ماء، أو بعيدًا في الأفق، فكأنها تظعن وترتحل لتعود مجددًا في الصباح لتبدأ الحياة من جديد.

هذا التفسير أشار إليه مُجمِلًا الدكتور أحمد كمال زكي في كتابه “الأساطير: دراسة حضارية مقارنة”، مُحاججًا بأنّ أوصاف الشمس تأتي مع الإجلال والأبهة كامرأة حسناء في أبهى صورة وغيره مما يشي بسعادة الشاعر.

وقد بقي تقليد البكاء على الأطلال تقليدًا ثابتًا في الشعر العربي، عابرًا من الجاهلية للعصور الإسلامية المختلفة، وإن لم يعد ضروريًا أن تتصدر به المعلقات والقصائد.

في العصر العباسي على سبيل المثال، يعاود هذا الغرض الظهور لدى العباس بن الأحنف (103هـ إلى 192هـ). وهو من الشعراء القلائل الذين تجنبوا المدح والهجاء وسائر الأغراض الشعرية النفعية واختص بالغزل، حتى قال عنه البحتري: “أغزل الشعراء..”. وفي إحدى قصائده من قافية الراء، يستهلها بقوله:

أَمِنكَ لِلصَبِّ عِندَ الوَصلِ تَذكارُ

وَكَيفَ والحُبُّ إِظهارٌ وإِضمارُ

ثم يعرّج بعد أبيات عديدة على الديار، مخاطبًا إياها:

أَقولُ لِلدارِ إِذ طالَ الوُقوفُ بِها

بَعدَ الكَلالِ وَماءُ العَينِ مِدرارُ

يا دارُ هَل تَفقَهينَ القَولَ عَن أَحَدٍ؟

أَم لَيسَ إِن قالَ يُغني عَنهُ إِكثارُ

يا دارُ إِنَّ غَزالًا فيكِ بَرَّحَ بي

لِلَّهِ دَرُّكِ! ما تَحوينَ يا دارُ!

عش الهوى المهجور

يبدو أنّ الوقوف بالديار المهجورة من الأحبّة ومخاطبتها تقليدٌ عزيزٌ على الوجدان العربي، إذ شقَّ طريقه عبر قرون ممتدة، وعبر انتقالات جغرافية وتحولات سياسية، حتى بلغ القصائد الغنائية في عصرنا الحديث. فما أقرب ما نجده في أبيات العباس بن الأحنف إلى أغنية مثل “دار يادار”، من كلمات حسين السيّد ولحن بليغ حمدي، التي تغنَّى بها وديع الصافي، ثم وردة الجزائرية:

يا دار قوليلى يا دار راحوا فين حبايب الدار

فين فين فين قولى يا دار

وهو ما نلمح شيئًا شبيهًا به في أغنية طلال مداح “ده اللي حصل”، من كلمات وألحان أبو بكر سالم، إذ يقول في جزء منها:

دا اللي حصل من بعد ما قضيت أعشار السنين

يتهدم المبنى وذاك الحب اللي ساسه متين

لقد وحَّد الشاعر هنا بين المبنى المادي الذي ضم الحبيبين وبين الحب نفسه الذي كان أساسه متينًا، فكأنهما الشيء نفسه.

وفي أغنية أخرى، هي “فاكراك ومش هنساك”، التي غنتها نجاة علي، وهي من كلمات إمام الصفطاوي ولحن بديع لأحمد صدقي، نسمع صوت المرأة، في ظهور نادر، تخاطب حبيبها:

وإن رحت مرة تزور

عش الهوى المهجور

سلّم على قلبي

الطلل، هنا، يتخذ صورة “عش الهوى المهجور”، لكنه ليس خاليًا من كل صورة من صور الحياة، تمامًا مثل الطلل القديم الذي لم يخلُ من حياة نباتية أو حيوانات ترعى أو تركض هاربة، لكنَّ من يسكن العش المهجور هنا هو قلب الحبيبة الساهر التائه المشتاق، وكأنَّ البيوت المتروكة والمهجورة، سواء في قصص الرعب وأفلامه أم في المعلقات وأغنيات العصر الحديث، هي دعوة مفتوحة لخيالنا ووجداننا لكي نُسكنها جميعًا بمخاوفنا وأشواقنا.

بيوت الرُعب.. متروكةٌ مسكونة

عندما يغادر البيتَ أهلُه يتخذ أبعادًا خيالية، ويعده بعضهم مسكونًا بأرواح شريرة وأشباح، وتُنسج حوله أساطير وحكايات، كما في قصص الرعب وأفلامه، أو قد يصير رمزًا لزمان في مسكون في مشاعر انطفأت نيرانها.

السينما الأمريكية حافلة بقصص المنازل المسكونة بالأشباح، وأغلب تلك الأفلام مستمدٌّ من أعمال أدبية قديمة أو حديثة، والمنزل “المسكون” من الثيمات المهيمنة على الثقافة الشعبية الأمريكية المعاصرة، بداية من قصص الأطفال إلى أحد أشكال الاحتفال بالهالوين، مرورًا ببعض عناصر الجذب في مدن الملاهي، وصولًا إلى دخولها إلى عالم السياحة.

في استعراض سريع سنجد قوائم مطوَّلة لأفلام معتمدة على هذه الثيمة، منها على سبيل المثال فِلْم “آخرون” (Others-2001) للمخرج الإسباني-التشيلي “أليخاندرو آمينابار”، الذي يستخدم حبكة تقليدية للمنزل المسكون، غير أنه يبدل بؤرة الحبكة لنكتشف لاحقًا ومتأخرًا أننا نشاهد القصة من وجهة نظر أسرة من الأشباح!

في الأدب الأمريكي كذلك، يتواصل استخدام ثيمة المنزل المهجور والمسكون بالكيانات الغامضة لأكثر من قرنين، سواءً في صيغة روايات ذات حس قوطي أم في كتابات الرعب التجاري أم الأدب الرفيع في التيار الرئيس، من قبيل رواية توني موريسون “محبوبة – 1987م”، التي تكاد تكون حكاية رمزية عن الماضي المكبوت بوصفه روحًا شريرة، تسكن منزل أسرة من عبيد سابقين، في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية.

إذا حاولنا تتبَّع أصل هذه الثيمة ستأخذنا إلى الأدب القوطي، الذي لم ينشأ في الولايات المتحدة، غير أنه على الرغم من ذلك ظهر هناك مبكرًا في وقتٍ ما من أواخر القرن الثامن عشر. أمَّا في القرن الذي يليه فقد نضج وحقق مكانة كلاسيكية على يد كتّاب مثل إدجار آلان بو، في أعمال مثل “سقوط منزل آشر” وهي أكثر عمل سردي عن منزل مسكون تجري استعادته والاستشهاد به.

ويمتدّ الدرب وصولًا إلى أعمال ما بعد حداثية تتخذ من المنزل المسكون مرآة للنفس المسكونة برضوض نفسية بسبب أزمات وصدمات الماضي البعيد. وقد تكون هذه هي حالة أسرة كاملة أو أبناء ثقافة بكاملها يحملون على كواهلهم عبء ماضٍ حافل بالخزي والعنف والاضطرابات الجماعية.

متروكات بشرية

الأطفال المتروكون ظاهرة ضاربة العمق في التاريخ الإنساني. وبعض المتروكين أنبياء، فإسماعيل ويوسف وموسى، عليهم السلام، من المتروكين لأمر الله.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [7، سورة القصص].

لا يعلم إلَّا الله، كيف كان شعور هذه السيدة الشجاعة وهي تضع وليدها في تابوت صغير وتسلمه لمياه النهر حتى يبلغ به ضفّة قصر فرعون، الذي أرسل جنوده يذبحون الرضّع في مهودهم، بناءً على حلم أو نبوءة غامضة، ليكبر هناك بين يديه وتحت عينيه، بينما كانت النجاة والفوز مرهونين بفعل التخلي الأول من الأم عن رضيعها. لولا ذلك، لما بدأت الحكاية من الأساس.

وفي التاريخ، طفل وأم آخران متروكان في صحراء مقفرة بلا ظل وبلا ماء، متروكان للعطش والجوع والوحشة، هما السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام.

وكذلك النبي يوسف، عليه السلام، الذي تركه إخوته في الجُبّ، كحل أقل قسوة من القتل، في مشروع التخلص منه، على الرغم من تحذيره أبيهم النبي يعقوب، عليه السلام.

فلكلور شعبي.. أطفال العدوية

قبل سنوات قليلة، رأيت على أحد شواطئ مدينة رأس البر لافتة ضخمة كُتب عليها “مركز تجميع الأطفال التائهين”. كان الشاطئ خاليًا وشبه مهجور، فلم يكن موسم الاصطياف في أوجه، لا عائلات ولا أطفال. لكني شعرت كأنني يجب أن أبقى هنالك، حتى يأتي من يبحث عني فيجدني ويعيدني إلى الأهل والبيت، ربما لأننا جميعًا أطفال تائهون بشكل أو بآخر، مهما تقدَّمت بنا السن.

تحت تلك اللافتة يقع “قسم المتروكات البشرية” لذلك الشاطئ، فليس كل ما يضيع من الجمادات. وقديمًا قبل الإنترنت والتواصل الاجتماعي، كان البحث عن الأطفال التائهين، يجري عبر جولات من حارة إلى أخرى سيرًا على الأقدام، وكانت تلك مهنةً لها أصحاب ينتمون إلى شيخ اسمه محمد العدوي، وله مقام في شارع إسماعيل صبري في الإسكندرية.

تقول الأسطورة إنه كان رجلًا صالحًا يعيش في حي بولاق بالقاهرة في عهد محمد علي، وكان يحب الأطفال ويدعوهم فيجتمعون حوله يسليهم بالألغاز والحكايات، وحينما يتيه واحد منهم يخرج للبحث عنه مع أمه فلا يرجع إلا به.

وتواصل الأسطورة قائلة: إنَّ هؤلاء الأطفال أنفسهم لما شبّوا عن الطوق شكّلوا جماعة المنادين المعروفين بالعدوية، وأغلبهم من مكفوفي البصر، بحسب الباحث والمؤرِّخ أيمن عثمان، وكانوا في نهاية نداءاتهم على الطفل الضائع، غالبًا ما يصيحون “نظرة ياعدوي..”.

ظلت هذه المهنة شائعة في القاهرة وضواحيها حتى وقت قريب. وقد ظهر أحد هؤلاء المنادين في فِلْم “يوم مر ويوم حلو” (1988م) للمخرج خيري بشاري، حينما هرب الصبي اليتيم نور من البيت ولم يرجع، فاستأجرت أمه عائشة المناديلي (فاتن حمامة)، ممثلة عن أحد العدوية المكفوفين لينادي باسمه وأوصافه في أنحاء حي شبرا.

للأطفال التائهين جاذبية غامضة تُنسج حولها الحكايات. وقد يتحوَّل النداء عليهم والبحث عنهم إلى شعر غنائي لمطرب شعبي مثل أحمد عدوية، (أكان من طائفة العدويين هو الآخر؟)، حين يقول: “عَيِّلة تايهة تايهة يا أولاد الحلال، ببلوزة نايلون، عل ى چيبة تِرجال”. وقد سبقه الشاعر صلاح جاهين، في الأوبريت الأسطوري “الليلة الكبيرة”، على لسان سيدة تبحث عن ابنتها المفقودة في زحام المولد: “يا ولاد الحلال بنت تايهة طول كده…رجلها الشمال فيها خُلْخال زي ده”. ويرد عليها “الكورس” من زوّار المولد: “زحمة ياوِلداه، كام عيّل تاه”.

الاحتفالات الشعبية من بين أشهر أماكن ضياع الأطفال الصغار من ذويهم، ولا مركز فيها لحفظ المتروك والمفقود. بل ثَمَّة تهديد غامض طيلة الوقت بأن المشردين واللصوص سيخطفون الطفل ويتخذونه بضاعة تباع وتشترى، أو ما هو أسوأ يعلّمونه إحدى حرفهم من التسوُّل أو السرقة. لكن ترك الطفل مخيف حتى لو تركناه في البيت، كما رأينا في فِلْم “وحيد في المنزل” (Home Alone).

أدب عالمي

في الأدب العالمي، سنجد أطفالًا متروكين ومنبوذين بلا عدد ولا حصر، بعضهم من بين أهم الشخصيات المكتوبة في الرواية على الإطلاق. في رواية “الإخوة كارامازوف”، رائعة الروسي “دوستويفسكي”، سنجد شخصية “بافل فيودورفيتش سمردياكوف”، الابن غير الشرعي لــ”كارامازوف” الأب. كانت أمه امرأة بكماء مُعدَمة، ولدته في حمَّام خارجي بمنزل “بافلوفيتيش”، حيث تربى دون أن يعرف أباه، وعاش خادمًا خانعًا، ثم آمن بأفكار أخيه “إيفان” المُلحد، قبل أن يقتل أباه الطاغية الظالم الذي طالما آذاه وحقّره، كما فعل مع جميع الآخرين بشكل أو بآخر.

من زاوية ما، نستطيع أن نرى في “سمردياكوف” (ومعناه الحرفي ابن ذات الرائحة النتنة)، جميع المهـانين والمُذلّين والخانعين، هاموش المدن الكبرى وهامشها، الذين يخفضون رؤوسهم للسادة ويقبلون المهانة والمذلة لمجرد العيش، وهذا مع معرفتهم الداخلية أنهم أصحاب حق شأنهم شأن بقية الناس المستورين والمنعمين. وهؤلاء حين يفقدون إيمانهم بكل شيء، تثور براكين السخط والكراهية، أو توضَع خطط الانتقام الباردة الهادئة.

وفي مستهل رواية “العِطر” للكاتب الألماني “باتريك زوسكند”، التي تحوّلت إلى فِلْم سينمائي أيضًا، تلدُ صبية طفلًا في سوق السمك وتتركه وسط مخلفات الأسماك، بعدما قطعت حبل السرة بسكين تنظيف السمك، ثم ماتت والسكين في يدها.

بعد موتها، تبدأ حياة أغرب شخصية قاتل متسلسل في تاريخ الأدب، “جان باتيست غرنوي”، معدوم الرائحة الذي منحته الطبيعة حاسة شمّ خارقة للمعتاد وقدرة على تمييز أدق الروائح وأرهفها ومزجها في خياله بتنويعات لا حصر لها. تعلّم الصبي صناعة العطور وسعى إلى صنع عطر خرافي يتجاوز كل ما عرفه الإنسان من روائح، عطر من جلود العذارى الصهباوات بعد قتلهن، فكان يطاردُ خلاصة الجمال الذي لا يشعر به سواه، الجمال القادر على إخضاع جميع البشر.

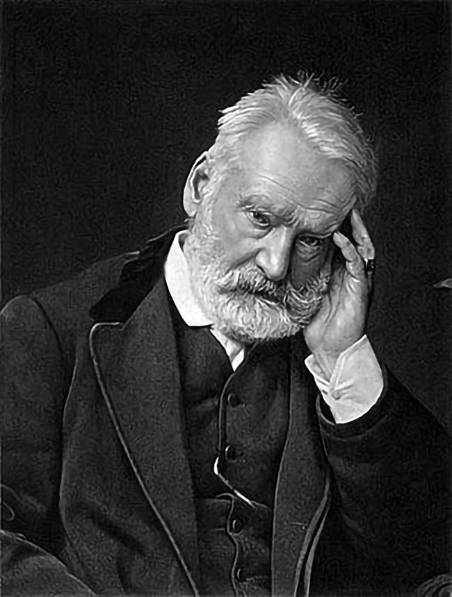

“غرنوي” منبوذ آخَر، لكنه أيضًا صاحب موهبة عظيمة، لا يجد في جميع من حوله مكافئًا له أو من يستطيع أن يفهمه. ويمكننا أن نتتبع شخصيات الأطفال المنبوذين في الأدب راجعين حتى “فيكتور هوجو” وروايته “أحدب نوتردام”، لأنَّ “كوازديمودو” كان مجهول الوالدين أيضًا، وكان ثَمَّة منصة بجانب الكنيسة معدة لاستقبال الأطفال غير المرغوب فيهم.

هناك تركته أمه وهو ابن أربعة أعوام. طفلٌ أحدب وأعور ومشوَّه رأته الراهبات وبعض العجائز اللواتي فزعن من بشاعته، ورأين فيه كيانًا شيطانيًا وجديرًا بأن يُغرق في المياه أو يُحرق بالنيران، قبل أن يأتي القس الطيب ويتبناه، ليكبر في المبنى القوطي الغريب، وتنشأ بينه وبين الكنيسة العتيقة رابطة غريبة، ويتمتع بقرع الأجراس حتى تصيبه بالصمم ويكف عن الكلام مثل بقية الناس، فيكتمل تشوّهه.

الرواية العربية

في الأدب العربي، لدينا رواية الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني “عائد إلى حيفا”، حيث يتجسّد حلمُ العودة من الشتات إلى أرض الوطن، حينما يقرر سعيد وزوجته صفية الرجوع، وتفقّد بيتهما الذي تركاه مرغمين، وتركا فيه كذلك طفلًا رضيعًا عام 1948م، ليكتشفا أنَّ أسرة غير عربية تبنته، وأنه تحوّل إلى مواطن غير فلسطيني الهوية، وأنه سوف يظل مخلصًا لهذا الجانب، حتى بعدما عرف أصله وفصله. ذلك لأن الابن المتروك، ليس غرضًا جامدًا سنجده محفوظًا كما هو في خزانة قسم المتروكات، بل تجربة حية ووعي ينمو ويتشكل عبر البيئة والتجارب المباشرة.

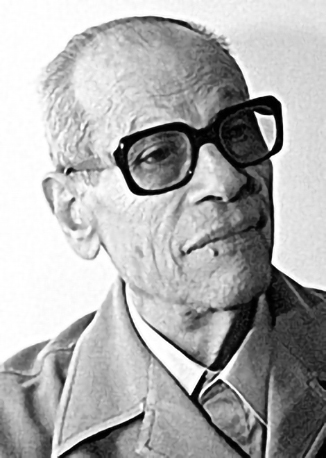

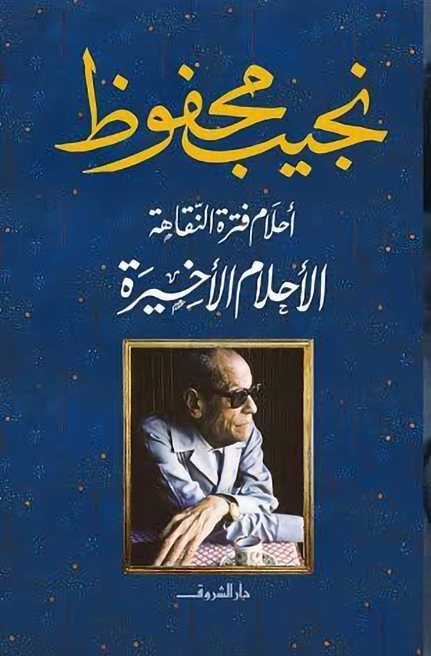

وثَمَّة يتيم متروك آخَر في الأدب العربي، هو عاشور الناجي في ملحمة “الحرافيش” لحائز جائزة نوبل نجيب محفوظ. وعاشور، هو أصل شجرة آل الناجي وأوّل سلالة فتواتٍ ضُرب ببعضهم المثل في العدل أو الظلم أو الجنون.

كان هو نفسه بلا أصل معروف، وجده الشيخ عفرة زيدان، (وهو كفيف أيضًا مثل المنادي العدوي)، رضيعًا باكيًا في ظلمة الفجر. وعلى عكس لقطاء الأدب الآخرين ينشأ عاشور في كنف الحُب والرحمة بين الشيخ عفرة وزوجه سكينة، ولا يتحول إلى وحش مفترس مثل بقية الفتوات، على الرغم من مطاردة الأصل المجهول له في لحظات كثيرة من رحلته.

يمضي نحو تأسيس “فتوَنة” تقوم على العدل والرحمة والمساواة، ويبقى من بعد رحيله مثلًا أعلى يسعى الأخيار من خلفه إلى بلوغه.

نجيب محفوظ نفسه يعود إلى الطفل المتروك في أخريات إبداعه، في كتابه “أصداء السيرة الذاتية”. كان أول ظهور الشيخ عبد ربه في حيّنا حين سُمعَ وهو ينادي: “ولد تائه يا أولاد الحلال”. ولما سُئل عن أوصاف الولد المفقود قال: “فقدتُه منذ أكثر من سبعين عامًا فغابت عني جميع أوصافه”، فعُرفَ بعبد ربه التائه.

متروكات الأدباء

الأحلام الأخيرة، متروكات نصوصية متبقية من كتاب محفوظ، و”كافكا” أوصى “برود” بإحراق ما يترك وراءه من نصوص ومسودات ودفاتر يوميات. فهل ولجَ الأخير من بوابة الخلود خِلسة في ظل صاحبه العظيم؟

نُشرَ أكثر من كتاب لنجيب محفوظ بعد وفاته، منها “الأحلام الأخيرة”، وهي نصوص متبقية من كتابه الجميل والأخير الذي نُشر في حياته “أحلام فترة النقاهة”، حيث دُفع بهذه النصوص إلى دار الشروق، فصدرت ضمن أعماله بتقديم لإبراهيم المعلم والكاتبة الصحفية سناء البيسي. ثم وضعت ابنته قصصًا متفرقة من بين أوراقه بين يدي الكاتب الصحفي محمد شعير، الذي نشرها تحت عنوان “همس النجوم”. ثم نشر شعير بعد ذلك كتابًا آخر بعنوان “أعوام نجيب محفوظ -البدايات والنهايات”، ضمَّنه صفحات من دفاتر يوميات كتبها في عهد شبابه بعنوان “الأعوام”، على غرار “الأيام” لطه حسين.

بطبيعة الحال، لم يوافق نجيب محفوظ على نشر هذه القصص والأحلام والأعوام. لكنه، أيضًا، لم يرفض، ولم يوصِ بألا تُنشر، وربما يُعد عدم تخلّصه منها تمامًا كما كان بوسعه أن يفعل موافقة ضمنية. أو على الأقل، ترك الباب مواربًا لاحتمال نشرها في المستقبل.

تضعنا متروكات الأدباء والفنانين الكبار التي يعثر عليها بعد رحيلهم، أمام أسئلة جوهرية بعضها له مضمون أخلاقي واضح. ومن ذلك، هل الأفضل نشر وإتاحة كل ما يتم العثور عليه من مسوّدات ورسائل ودفاتر ومشروعات أعمال غير مكتملة..؟

سوف يجيب الناشرون والباحثون والقرَّاء بالإيجاب، أي يُفضّل نشرها، ولو رغمًا عن أنف صاحبها، لأنها لم تعد ملكه، فكأنّ صاحب العمل لا يفقد حياته فقط لحظة موته، بل يفقد كل حق له في التصرف في صنع يديه.

بالطبع ستكون الخسارة كبيرة لو لم تخرج إلى النور أعمال عديدة تركها أصحابها معلقة أو مخبأة أو حتى أوصوا بإحراقها.

والحالة الأشهر في هذا “فرانز كافكا”، الذي حمّل صديقه المقرب ماكس برود، وصية مكتوبة وجازمة حازمة، بأن يضرم النار في جميع ما يتركه وراءه من نصوص ومسودات ودفاتر يوميات، وحتى الرسائل التي تلقاها أو أرسلها. ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، رسائله إلى “فيليس” إحدى خطيباته التي تجاوزت عند نشرها السبعمائة صفحة.

كان كافكا قد نشر أعمالًا معدودة قبل رحيله، مثل “الحُكم” و”مستعمرة العقاب” و”المسخ” و”العطشجي”، الفصل الأول من رواية أمريكا. وحتى هذه أوصى بألا يعاد نشرها.

لم يكن كافكا جبانًا عندما عجز عن إحراق أعماله بيديه، بدليل أنه فعل هذا الطقس نفسه ذات مرَّة، بصحبة آخر حبيباته “دورا ديامنت”، حين أحرقا معًا كمية كبيرة من أوراق لرسائل ومسرحية وصفحات أخيرة من قصة “الجُحر”، وكذلك قصة كانت عن قتل طقوسي يجري في أدويسا.

لقد أشعل النار في مخطوطاته لتدفئته في الشتاء، وهذا بحسب الباحث والناقد الأسكتلندي “ستوارت كيلي” من جامعة أكسفورد في كتابه “كتاب الكتب المفقودة” الذي يذهب فيه إلى أن كافكا لم يكن لديه رغبة حقيقية في تدمير أعماله ومتروكاته، لأنه تركها تحديدًا بين يديَّ الشخص الوحيد الذي سيحرص عليها ويحتفظ بها، فقد كان يعرف “برود” جيدًا. فلماذا هذه الوصية التي تذكّرنا بوصية “فيرجيل” بتدمير “الإنيادة” في مرضه الأخير في نهاية القرن الأول قبل الميلاد؟

شعر فيرجيل بأن “إنيادته” أبعد ما تكون عن الكمال. لكن لحُسن حظنا جميعًا لم يأخذ الإمبراطور الروماني أغسطس وصيته تلك على محمل الجد، تمامًا كما أخلف “ماكس برود” وعده لصاحبه كافكا، فأبقى على أعماله وحرص على نشرها كتابًا تلو آخر، حتى غير المكتمل منها، أو الذي كانت فيه مشكلات في ترتيب فصوله مثل “المحاكمة”، حيث اضطرَّ “برود” إلى الاعتماد على حُكمه الخاص في ترتيبها.

هل ولجَ “ماكس برود” من بوابة الخلود خِلسة في ظل صاحبه العظيم؟ أم كانت أمامه فرصة أخرى للولوج غير هذه؟

بالطبع ما كان لأي عاقل وعارف بقيمة كتابة كافكا، أن يضرم فيها النار بيديه. والإبقاء عليها كان يعني أيضًا الإبقاء عليه هو نفسه، في إطار الصورة نفسها التي تشق سبيلها عبر القرون، ولو خلف كتفيّ صديقه قليلًا بحيث لا يكاد يظهر شيء من ملامح وجهه.

ومغارة علي بابا

ناديا ومغارة علي بابا

في سبتمبر 2017م، نشرت النيويوركر العريقة تحقيقًا صحفيًا موسَّعًا حول قسم متروكات باريس، بعد أكثر من قرنين على إنشائه. كتبته ناديا سبيغلمان، وهي محررة في موقع “الباريس ريفيو” وصاحبة مؤلفات عديدة من بينها روايات مصوَّرة، إلى جانب كتابها السيري “من المفترض أن أحميكم من هذا كله” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

سبيغلمان توجَّهت إلى مقر قسم متروكات باريس المعروف لكبار السن على وجه الخصوص كما تقول، في شارع موريون على الحافة الجنوبية للعاصمة الفرنسية، وهو قبو متسع على مساحة خمسة آلاف قدم مربَّعة. وهناك قابلت بعض المواطنين الموجودين لاسترداد أغراضهم المفقودة، كما التقت “باتريك كاسينول” مدير قسم متروكات باريس لأكثر من عشر سنوات، الذي أخذها في جولة في داخل المكان، وقد توقف وأشار بإصبعه في الهواء قائلًا بنبرة درامية: “هذا هو المكان الذي يشير إليه كثيرون باسم مغارة علي بابا..”. ثم دفع الباب وتقدمها سائرًا تحت الأسقف العالية، عبر الممرات بين خزائن الأرفف الرمادية المعدنية المتطاولة، والممتدة والمتكررة في كل اتجاه من حولهما.

على الأرفف الصغيرة، تتراص جنبًا إلى جنب محافظ النقود والكتب وأجهزة التابلت. كل غرض منها مغلَّف بورق أبيض يحمل رقم تسجيل يخصه. في أقسام منفصلة توجد أشياء ذات شكل غير منضبط، من قبيل خوذات ركوب الدرَّاجات النارية، أو عربات التسوق المتحركة وعِصيِّ المشي ومضارب التنس. وحدة كاملة من الأرفف اكتظت من الأرض إلى السقف بدُمى حيوانات قطنية لم يطالب بها أصحابها بعد، لكنَّ موظفًا ما رتَّبها ونسقها هكذا هنا لتضفي على المساحة لمسة دافئة حنونة.

الأغراض التي يقل ثمنها عن مائة يورو، يحتفظ القسم بها لأربعة أشهر فقط، أما التي يزيد سعرها على مائة يورو فيُحتفظ بها لمدة سنة. بعد تلك المدة يتم التخلص أو تدمير الأغراض ذات الصبغة الشخصية الخاصة، فالمفاتيح تُصهَر وأوراق ووثائق الهوية تمزّق أجزاءً صغيرة بالآلة المخصصة لذلك في مكتب حكومي مختص.

أما الأجهزة الإلكترونية فتُتلَف تمامًا. وبعض الأغراض توهَب إما إلى الشخص الذي عثر عليها إذا كان قد ترك اسمه، أو تصير ملكية الدولة.

يقول مدير قسم المتروكات الباريسي باتريك كاسينول: “إن الأرفف والخزائن تمتلئ وتفرغ في موجات تبعًا للمواسم. في الصيف تُجلب نظارات الشمس والكتيبات الإرشادية للسيُّاح. ومع الخريف تندفع موجة من حقائب الأطفال المدرسية وصناديق غدائهم”. يقول أيضًا: “إن محتوى الأرفف تغيَّر مع تغيّر الزمن والأحوال، ففي الماضي، كانت تصلنا أزرار الزينة لأساور القمصان الرجالية، وكذلك دبابيس ربطات العنق، أما الآن فتصلنا فلاشات يو إس بي وسكوتر”.

ثم قادها إلى متحف الغرائب، حيث أراها ثوب زفاف، تقول الاحتمالات إنه تُركَ في سيارة أجرة بعد مشاجرة بين خطيبين على وشك الزواج. كما وجدت نسخة طبق الأصل لأعمدة إنارة باريس بشكلها المعروف، غالبًا استخدمت لتصوير أحد الأفلام. توجد هناك ميداليات تكريم، وأوسمة شرف، وأزياء رسمية عسكرية، وسيف نحيل مقوّس يعود إلى العام 1892م، لم يتم تثمينه قط، خشية أن يكون ملكًا لمتحف حقيقي. ومن الغرائب هناك، جمجمة بشرية عُثر عليها في محطة قطار تقع بجوار سراديب دفن الموتى القديمة.

الآن، ما هذا؟ ألم يكن محقًا في وصفه بمغارة علي بابا؟ من ناحية أخرى، يذكرنا هذا بمتحف آخَر، متحف البراءة، الذي أقامه عاشقٌ تركي جمع فيه مقتنيات معشوقته في رواية متخيلة للكاتب التركي الفائز بنوبل، أورهان باموق، الذي أصرّ بعد ذلك على أن ينفذ ويجسد حلمَ شخصيته المتخيلة بإقامة متحف صغير للبراءة، يجمع متعلقات عادية وزهيدة من الحياة اليومية ولو كان مشبك شَعر أو زجاجة كوكاكولا من حقبة السبعينيات والثمانينيات. ألا يذكّرنا هذا بقيمة الشيء في ذاته؟ باستحقاقه للبقاء وجدارته بتتبع أصله وفصله وقص أثره والوصول لصاحبه أو قصته؟ مهما بدا هذا الشيء تافه القيمة أو بلا معنى، لمجرد أنه يحمل آثار إنسان صنعه أو حمله وهدهده وأحبَّه وتعلّق به، فهو يستحق بذلك أن يكون جزءًا من تاريخه ومخيلته وحكايته الكبيرة.

لكن مَن يحدّد الأشياء الواجب الاحتفاظ بها والأخرى التي يحسن أن نتخلص منها؟ نحن أم الزمن والظروف والأقدار؟ وما الذي قد يظل معلقًا بلا قرار حاسم بين الانتفاع التام والهجران النهائي؟

اترك تعليقاً