بُكاهُ عَلى ما في الضَميرِ دَليلُ

وَلَكِنَّ مَولاهُ عَلَيهِ بَخيلُ

ابن المعتز

قد يكون الضمير وسادة من حرير كما وصفه البعض، وقد يكون أيضاً وسادة من شوك.

قيل كثيرٌ في دوره وأهميته في حياة الإنسان، حتى إن هناك من وضعه في مرتبة أعلى من القانون، ووضع إملاءاته فوق الواجبات.

إنه غير مرئي ولا ملموس، ولكنه سلطة توجه وتحاكم، وأحكام الضمير قد تكون في غاية القسوة، كما يمكن لارتياح الضمير أن ينعكس ارتياحاً على الجسم والروح.

إنه صوت داخلي يخاطب النفس بصمت عند التفكير بالإقدام على فعل قد يلحق أذية ما بالآخرين، وأيضاً عند ممارسة هذا الفعل، وبشكل خاص وخصوصاً بعد ممارسته.

ولكن الضمير ليس مسألة فردية، إذ يمكنه أن يكون محرّكاً قوياً قادراً على أن يدفع ملايين الناس إلى التوحد في سبيل إحقاق حقٍ ما.

في هذا الملف، يتناول الدكتور بدر الدين مصطفى، والدكتور نورالدين السافي، والأديب يوسف المحيميد، وبمشاركة من فريق التحرير، مفهوم الضمير بدءاً من منظور الفلاسفة والمفكِّرين وعلماء النفس، وصولاً إلى حضوره في تاريخ الآداب والفنون.

ما الضمير أخلاقاً وسلوكاً وما طبيعته؟ هل هي طبيعة فطرية أم اجتماعية أم دينية أم غيرها؟ ما الضمير نفسياً وكيف يُبنى وينمو وما أثره على السلوك البشري؟

أن تكون فكرة “الضمير” مسألة للنظر فهذا يعني تناول بُعد مهم من أبعاد الإنسان العميقة والجوهرية، الأمر الذي يقتضي التعامل معها في سياق واحد ألا وهو التعرُّف إلى إنسانية الإنسان.

لما سئل التوحيدي عن الإنسان قال: لقد أشكل الإنسان على الإنسان. وكيف لا يمثل الإنسان إشكالاً أمام ذاته وفيه من الخفايا والأسرار ما لا يُحصى، وفيه انطوى العالم الأكبر أو أن الإنسان عالم صغير تتجلى فيه كل عظمة العالم الكبير بجميع أسراره. ولا تزال أسرار الإنسان قائمة والبحوث حولها لا تتوقَّف، من أجل فتح بعض النوافذ المنيرة وتوضيح ما بقي مظلماً لا نعلم عنه شيئاً.

“أيها الضمير، أيها الضمير.. أيها الدليل الوطيد لموجود جاهل محدود.. لولا أنت، ما شعرت بشيء في نفسي يرفعني فوق البهائم، لولا أنت ما شعرت بغير امتياز كئيب من الضلال بين خطأ وخطأ”.

روسو

فالإنسان ليس هذا الجسم الذي نراه أمامنا متفاعلاً مع نفسه ومتواصلاً مع غيره فحسب، وليس ذلك العقل الذي يتزين به، وتُنسب إليه كل كرامات الإنسان وقدراته الإبداعية نظراً وممارسة. وليس الإنسان كائن الغريزة التي توجهه وتحكم سلوكه وتدفعه إلى الفعل أو عدم الفعل، باعتبار أننا نؤمن بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يزعم أنه المالك للحرية، إن لم نقل هو الحر بامتياز، بل قدر الإنسان أنه حر منذ لحظة وجوده، وحريته تلك هي سبب مصيره وشقائه، لأن حريته تعني مسؤوليته أمام نفسه وأمام الآخرين.

ولأنه كائن الحرية، فهو كائن الإرادة المختار وصاحب القرار بين أن يفعل ولا يفعل، أو بين قرار فعل هذا أو فعل ذلك. ولعل قدرة الإنسان على التداول والتحري والتروي تعني أنه قادر على أخذ القرار المناسب في الفعل وعدم الفعل. ولكن أليست هذه المسؤولية التي يتحملها هي نتاج حرية القرار عنده، وإرادة الاختيار التي تحكم اتجاهاته؟ أليست هذه الميزة، أي كونه كائناً مسؤولاً تجعله كائناً شقياً ضرورةً، لأنه يحمل خطاياه وأخطاءه معه دوماً. لأجل هذا ربما يعيش الإنسان مأساة وجوده، إنها مأساة إيمانه بحريته وتحمل مسؤولية هذه الحرية. مأساة تعبّر عن وجود أمر ما في شخصية الإنسان تنبع منها أحاسيس الرضا وأحاسيس الخوف. الرضا عن الاختيار الذي بدأ ناجحاً ولم يحدث ضرراً معلوماً للذات وللآخرين. والخوف من تبعة هذا الاختيار الذي يبدو قد أوقعه في مشكلات قد تكون بلا حل ونتائجها طالت الجميع.

ألا يكون هذا الرضا وهذا الخوف من أهم الدلائل على أن نية الإنسان وحقيقته إنما تعود لا إلى ملكة العقل الحر في التفكير والقرار وإنما تعود في حقيقتها وأبعادها إلى قوة أكبر من فعل العقل واتجاهاته.

إنها قوة الضمير الذي يحمله الإنسان في أعماقه.

الضمير جنة الإنسان وسجنه. فخطأ العقل في اختيارٍ ما مثلاً قد يجر العقل إلى إصلاح الخطأ وتجاوزه نحو فعل آخر وقرار آخر. ولكن أن يصلح العقل خطأ قرار ما ويغيِّره بموقف جديد جميل وموفَّق لا يعني أن المسألة قد انتهت، وإنما يعني أن المسألة قد بدأت وقتها، لأن قوة الضمير ستحمّل نفسها مسؤولية القرار الخطأ حتى وإن أصلحناه وغيرناه، وهي مسؤولية واقعية وفعلية ستبقى آثارها في النفس وفي الآخرين، لأن البشر سيلتقطون هذه الأفعال ويمارسونها رغم تراجع العقل عن قراره وإصلاحه لخطئه.

الضمير قبل العقل

هو ما يصنع إنسانية الإنسان

إن الضمير بما هو قوة مضمرة حسب الفيلسوف الفرنسي روسو، تنبع من أعمق أعمال الإنسان لأنها قوة خفية تسكنه وتوجِّه حياته. هذا الصوت الذي يعلو على صوت العقل لكونه غريزة تعبِّر عن جوهر الإنسان الطبيعي.

فمهما كان الإنسان عاقلاً ناجحاً، يبقى صوت الطبيعة الداخلية فيه، أي ضميره الخفي، أقوى فاعلية في حياته. لأن الضمير عند روسو لا يعير اهتمامه بجبروت العقل وحججه وبراهينه، بل إن للقلب من الحجج أيضاً ما لا يمكن للعقل أن يراها. ويناجي روسو هذا الضمير قائلاً: “أيها الضمير، أيها الضمير.. أيها الدليل الوطيد لموجود جاهل محدود.. لولا أنت، ما شعرت بشيء في نفسي يرفعني فوق البهائم، لولا أنت ما شعرت بغير امتياز كئيب من الضلال بين خطأ وخطأ”.

واضح أن الضمير الإنساني عند روسو يجسّم ماهية الإنسان وجوهره، وليس العقل الذي يجعلنا عرضة للخطأ. فقد افترض روسو في فلسفته الخير والشر، ولا يتغيَّر قوله في الأمر هذا ولا يتأثر بتبدل المواقف والأوضاع، وهو لا يخضع لقهر الظروف والضرورات والأحوال، ولا يُستتبع لأيّ قوة أياً كان شكلها أو مصدرها أو حجمها. لأنه باختصار: “حكم صوت الطبيعة، ولأن الطبيعة لا تكذب مطلقاً، وكل ما يأتي من الطبيعة يكون صادقاً”. ومن هذا المنطلق يكون الإنسان هو الضمير.

ونتيجة هذا، فإن على الإنسان مسؤولية جسيمة، تجتمع فيها طبيعته وأفعاله. والضمير هو المعيار الحقيقي لإنسانية الإنسان، أي فعله الذي لا يقوم به أحد سواه. وبما أن الإنسان خيّر بطبعه، فإن الضمير لا يكذب أبداً ولا يتغيّر أيضاً، ولهذا السبب يمنحه كلّ المصداقية التي تعصمه عن كلّ شك أو خطأ. وبما أن الأمر بهذه الصورة، فهو مبعث طمأنينة وثقة. “إن كلّ ما أحسّه خيراً فهو خير. وكلّ ما أحسّه شرَّاً فهو شرّ، وخير الفقهاء إطلاقاً هو الضمير، يقول هذا الفيلسوف الفرنسي. وبهذا، يكون الضمير، أي صوت الطبيعة الخيِّرة، هو ما يعصمنا من الخطأ ويحمي حرية تصرفنا ومعاملاتنا.

وخلاصة الموقف الروسوي تتخذ من القالب الديكارتي نموذجاً لها، إذ يرى ديكارت أن العقل أعدل الأشياء توزعاً بين الناس، فأقام روسو قاعدته على أساس أن الضمير هو الأشياءُ قسمةً بين الناس. وفي هذا المقام يتحوّل النموذج الفكري من نموذج العقل إلى نموذج العاطفة، حتى يمكن القول إن للعاطفة من القدرة ما ليس للعقل.

ولكن إلى أيّ مدى نستطيع أن نطمئن إلى موقف روسو من الضمير؟

نعلم جيّداً أن روسو استبعد في الآن نفسه العاطفة الانفعالية التي قد تفسد توجه الإنسان نحو الفضائل والقيام بالخيرات، كما استبعد أيضاً فعل المجتمع وآثاره ودوره في بناء العاطفة لكونها طبيعية، على الرغم من أنه يعترف بضرورة المجتمع من خلال نظريته في العقد الاجتماعي التي يعدّها الإطار الضروري الذي يؤكد إنسانية الإنسان. فكيف يضمن الإنسان إنسانيته داخل المجتمع لضمان العدل والحقوق والحريات، وفي الوقت نفسه يقرُّ بفطرية الضمير وأصله العاطفي؟ لا شك أن روسو على وعي تام بهذه الإشكالية، ولا شك أنه حاول تجاوزها من خلال القول بثنائية العقل والعاطفة كنوع من التوازن للدفاع عن توازن الإنسان نظرياً وعملياً. وعلى الرغم من هذه المحاولات، يبقى روسو رائد الضمير العاطفي.

وحذا الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في مسيرته الأولى حذو روسو في الأخذ بقيمة الضمير الأخلاقي، وإرجاعه إلى عمقه العاطفي الغريزي الفطري، إلا أنه انتهى بالإقرار بأهمية العقل وأسبقيته وقيمته، وبأن الضمير الأخلاقي الذي يحكمنا هو تعبير عميق عن القانون الأخلاقي أو الواجب الأخلاقي. وللتعـرُّف عليه أكثر، يجب أن نسـأل كانـط: ماذا تعني بالواجب الأخلاقي أو الأمر الأخلاقي الذي يطلقه العقل وتطمئن إليه النفس؟

الشروط اللازمة

لوجود الضمير الأخلاقي

أسس كانط فلسفته في الأخلاق والضمير على ثلاثة أسس كبرى هي: وجود الخالق، وخلود الروح والحرية، واعتبر أنه لا يمكن للإنسان أن يؤسِّس للواجب الأخلاقي من دونها، لأن الواجب الذي يدفع الإنسان أخلاقياً يسمى بالقانون الأخلاقي الذي يسكن الضمير فعلاً، وهذا القانون ليس فطرياً في الضمير وإنما هو نتاج العقل العملي الذي شرّعه. وقد حاول كانط اختصار الأمر الأخلاقي أو الواجب الأخلاقي في عدد من الشروط الضرورية التي إذا ما توفرت يمكننا أن نقول عندها إن هذا الفعل أخلاقي فعلاً. فما شروط الواجب الأخلاقي التي تصنع الضمير حسب كانط؟

يقوم الواجب الأخلاقي عند كانط على شرط أولي مهم، ألا وهو الإقرار بحرية الإنسان، باعتبار أن هذه الحرية هي التي تجعل الواجب الأخلاقي ممكناً، أي تجعل الإنسان يوجِّه سلوكه ومواقفه الوجهة الأخلاقية التي يضعها العقل العملي. واحترام الواجب يعني العمل وفق مقتضيات العقل وليس وفق مقتضيات الضرورة، لأن الواجب الأخلاقي يجسد حرية الإنسان وإنسانيته. فالواجب قوة عقلية داخلية وهو مغاير لفكرة الضرورة بما هي قوة خارجية يخضع لها. فإذا أردنا أن نعيش أحراراً يجب أن نوجِّه أنفسنا وجهة الواجب، أي العقل العملي. ولهذا يَعُدُّ كانط أن الإقرار بحرية الإنسان شرط أولي لقيام الأخلاق إلى جانب الإقرار بوجود الخالق وخلود الروح. أما لكي يكون الواجب الأخلاقي أخلاقياً فعلاً، فيجب توفر عدد من الشروط التي تصنع الضمير الأخلاقي وتوجهه. ويمكن أن نختصرها في النقاط الآتية:

أولاً:

على الأمر الأخلاقي النابع من النفس أن يكون مطلقاً لا شرطياً حتى يكون كلياً، ومن ثم يأخذ طابع الضرورة المطلقة، بحيث لا تستطيع النفس مخالفته، وإلا تسبَّب ذلك في مخالفة الضمير؛ لأن العقل العملي عندما يصدر أوامره الأخلاقية فإن أوامره لا تكون إلا قاطعة كلية وغير مشروطة. ويعبِّر كانط عن هذا الأمر بقوله: “افعل فقط طبقاً للمبدأ الذاتي الذي يجعلك تقدر على أن تريد له في الوقت نفسه أن يصير قانوناً كلياً”. ووفق هذا القانون، فإن الضمير لا يختلف من شخص لآخر أو من مجتمع لآخر أو من زمان لآخر، فهو عند الإنسان فرداً وجماعة في كل مكان وزمان. ولا يمكن القول إن ضمائر الناس متغيرة أو مختلفة لأن أصلها واحد وهو العقل العملي الموجود في كل إنسان عاقل حر.

ثانياً:

إذا أثبتنا الطابع الكلي للأمر الأخلاقي، يصبح بإمكاننا النظر إليه كما لو كان قانوناً كلياً للطبيعة، ويمكن التعبير عنه بهذه الصيغة: “افعل كما لو كان يجب على المبدأ الذاتي لفعلك أن يُرفع عن طريق إرادتك إلى مرتبة قانون كلي للطبيعة”.

نستنتج من خلال هذا التصور أن الضمير الذي أرجعه روسو إلى العاطفة الفطرية في الإنسان أرجعه كانط إلى أفعال العقل العملي ومبادئه. وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الأصـل، فإن الضمير في الحالتين يبقى القوة الموجهة للسلوك الإنساني سـواء اعتبرناه فعلاً عاطفياً فطرياً أو اعتبرناه فعلاً عقلياً مريداً وحراً.

ولكن الذي يلاحظ فعلياً الظواهر الاجتماعية وما يحدث في الواقع الحي للمسيرة البشرية قد يلقي علينا عديداً من الاعتراضات، لكونه قد لا يجد في الواقع والممارسة ما يؤكد هذا الطرح أو ذاك. إن الضمير عاطفة غريزية فطرية أو عقل عملي كلي. وهو يحتاج في جميع الحالات إلى بيئة تربوية تنشئه، لأن الإنسانية إنشاء تربوي كما يقول كانط. وبهذا المعنى، لا بد أن يكون للضمير جانب اجتماعي لا يمكن تجاوزه.

يرى عالِم الاجتماع الفرنسي دوركايم، أنه كلما أعملنا الفكر لنعرف ما علينا أن نفعل كلّمنا صوت من داخلنا وقال: هذا واجبك. وإذا ما أخللنا بهذا الواجب الذي قُدّم لنا على ذلك الشكل، قام الصوت نفسه فكلمنا واحتجّ على ما فعلنا. ويرى دوركايم أن هذا الصوت العميق فينا هو ضميرنا.

صوت المجتمع في داخلنا

إلاَّ أن ضميرنا هذا ليس من مصدر غريب عنا، إنه فقط صوت المجتمع فينا. إذ إن المجتمع هو الذي وضع فينا عند تربيتنا تربية أخلاقية هذه المشاعر التي تملي علينا سلوكنا إملاءً، أو التي تردّ الفعل بقوة إذا ما رفضنا الانصياع لأوامرها. فضميرنا من صناعتها والمعبّر عنها. ولا شك أن الإنسان ابن عادته ومألوفه كما يقول ابن خلدون وليس ابن الطبع والمزاج فقط. ولا شك أن المدنية في الإنسان طبيعية وأنه لا يحسن العيش في عزلة. ولهذا، لا بد للمجتمع من أن يضع فينا من يمثِّل كيانه وصوته واتجاهاته. ولهذا السبب توصف الظواهر الاجتماعية علمياً بأنها متعالية عن الأفراد وقاهرة لهم لأنها توجه الجميع وتحكمهم. إن الضمير من وجهة علم الاجتماع إذاً ليس إلا صوت المجتمع، وقد سكن فينا ويصاحبنا، حيث كنا ويراقبنا أينما حللنا فعلاً ونهياً. إن الواجب، أي الضمير إذاً ليس نتاج العقل العملي كما تصور كانط، ولا نتاج فعل العاطفة كما تصور روسو، إنه وليد المجتمع الذي يفرض علينا قواعده ويضبط الحدود لطبيعتنا. إن الضمير بهذا المعنى اجتماعي ضرورة.

الضمير قوة تمارس فعل الكبت

وتصنع الثقافة والحضارة

إذا سلَّمنا بهذا الاستنتاج الذي يقرّه الواقـع الفعلي للحياة الإنسانية فإن السؤال الذي لا يمكـن ردّه في هذا المقام، هو: كيف يستقـر صوت المجتمع فينا، ويصنع هذه القوة العميقــة في باطننا التي نسميها الضمير؟

يجيبنا التحليل النفسي عن طريق فرويد ومدرسته على كيفية تكوّن الضمير في كياننا. إن الإنسان في علم النفس التحليلي يحمل في كيانه منظمة نفسية مركَّبة من ثلاث قوى كبرى، هي: الهو والأنا والأنا الأعلى. أما الهو فهو صوت الدوافع الغريزية في الإنسان، وهي القوة النفسية الأولى التي تولد مع الإنسان وتصاحبه طيلة حياته، وهي القوة الدافعة للفعل والضامنة للبقاء. إلا أن الطفل بعدما يولد يبقى خاضعاً لسلطة الهو أي قوى الغرائز، ويبدأ الدخول في علاقة خارجية مع الأبوين، وخاصة الأم أولاً من خلال الرضاعة وإشباع الغريزة الضامنة للبقاء والحياة. ومن خلال هذه العلاقة الخارجية يكتسب تدريجاً قوة نفسية عميقة يسميها فرويد بقوة الأنا أو منظمة الأنا. وهي منظمة ناتجة عن اتصال الهو بالواقع من خلال الأم والاستجابة للغريزة. إلا أن هذه الاستجابة ستمارس على الطفل نوعاً من القمع لتنظيم سلوكه بدءاً من سن الثالثة، فلا تستجيب لمطلب غريزته في الحال، وإنما توجه الغريزة وتؤجل الاستجابة والإشباع كتنظيم وقت الطعام وتحديد مكان إلقاء الفضلات.. وهكذا يبدأ الواقع عن طريق الأم والأب في التسلط وتنظيم قوى الغريزة أي الهو، وإذ بالأنا تبدأ في الوعي بضغوط الواقع وأوامره ونواهيه لتتعلّم الاستجابة له والخضوع إليه. وبتراكم الأوامر والنواهي التي تأتي من خلال الأب، تتكوّن في النفس منظمة ثالثة هي الأنا الأعلى وتستبطن كل القانون الأخلاقي، وتصبح في ذاتها قوة الضمير الموجِّه للسلوك والفعل وعدم الفعل. وهذا الضمير هو قوة نفسية عميقة تمارس فعل الكبت، فتوجه السلوك الإنساني توجهاً إنسانياً بإضعاف الطابع الحيواني فيه. ولأجل هذا، يرى فرويد أن الكبت صانع الحضارة لأنه المنظّم لدوافع الهوَ والمقوم لها.

“وأحسنُ ما فيك أن الضميرَ يصيحُ من القلب أني هنا”

محمد مهدي الجواهري

فالضمير إذاً قوة نفسية لا شعورية توجِّه السلوك وتضمن للإنسان إنسانيته. ومن خلال إعلاء قوة الدوافع بسبب الكبت تصنع الحضارات والثقافات التي يقول عنها فرويد بأنها ما يسمو به الإنسان فوق مرتبته الحيوانية. فالضمير صانع الثقافة ومعبّر عنها. إن قوة الضمير التي تجسمه قوة الأنا الأعلى في الإنسان تمارس سلطاناً يصعب تجاوزه. فإن اتفق أن عصى الأنا أوامر الأنا الأعلى عاقبه هذا الأخير بما يفرضه عليه من مشاعر أليمة بالدونية والذنب. وعلى هذا النحو فإن الأنا الواقع تحت ضغط الهوَ والرازح تحت نير اضطهاد الأنا الأعلى والمصدود من قبل الواقع، يكافح لإنجاز مهمته الاقتصادية، ولإعادة الانسجام بين مختلف القوى الفاعلة فيه والمؤثرات الواقعة عليه. ومن هنا نفهم لماذا يجد الواحد منا نفسه مكرهاً في كثير من الأحيان على أن يهتف بينه وبين نفسه: آه ليست الحياة سهلة.

ولعل هذا الهتاف هو الصوت الذي يتردَّد صداه في كثير من الروايات وشخصياتها، حيث يحضر الضمير بكل صفاته، كالغائب والحاضر والحي الذي يحاكم شخصيته وحتى نفسه.

فما هو صدى الضمير في الرواية؟ وهل يعكس في طياته ما جاء في استنتاجات الفلسفة عنه؟

لماذا الضمير؟ ومن يوقظه داخل الرواية وخارجها؟

تعالَ أيها الضمير، لنتفاهم!

ما الضمير في الرواية؟ كيف يأتي؟ ومتى؟ ومن أين؟ ومن يوقظه في حياتنا اليومية؟ وأي الروائيين يهزُّون صمته في صفحات رواياتهم، وبين شخصياتهم؟

هل هو ضمير الشخصيات وندمها وآلامها؟ أم ضمير اللغة التي تُكتب بها الرواية؟ ومن يقود الرواية، اللغة أم الشخصيات؟ ومن يقود اللغة في الرواية؟ المجاز أم الضمير؟ وماهية الصراع بين الضمير المتكلم والمخاطب والغائب؟ لماذا المتكلم الأكثر ثرثرة في الروايات؟ هل هو الأكثر صدقاً؟ وهل تطورت الرواية على مدى قرن أو أكثر، بالانتقال من ضمير الغائب والراوي العليم إلى المتكلم؟ ولماذا يتوارى المخاطب في زمن القسوة، مع أنه الأكثر سطوة وشراسة؟

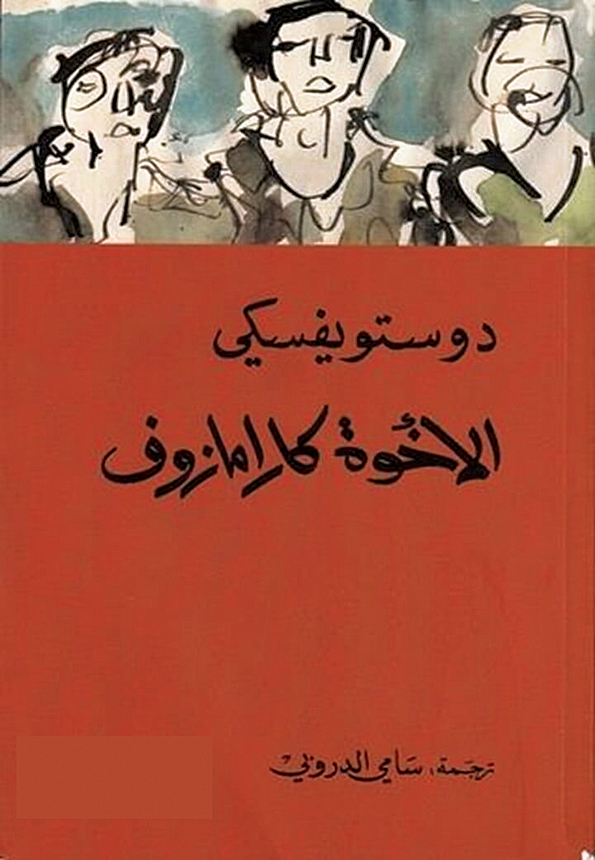

امرأة تنحني على حافة الجسر

أسئلة لا تنتهي، وحيرة بحجم حيرة ضمائرنا التي توقظنا قبل أن نوقظها، وحين يرتبط الأمر بالرواية يصبح أكثر حيرة، فلا نعرف أيهما يلاحق الآخر؟ الضمير أم الشخصية؟ الكاتب أم القارئ؟ كثير من الروايات في العالم جعلت الضمير الإنساني يتتبع الشخصية ويوقظها، الذي بدوره يوقظ القارئ. فرواية “الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي تُعدُّ درساً مهماً في تقديم الضمير. وكذلك “الأخوة كارامازوف” التي تقدّم بأكملها مجموعة مبادئ الضمير الإنساني. فشخصية إيفان يسمح لنفسه بحجة إغواء الشيطان بأن يقول ما يفكر فيه، حيث يحدث أليوشا عنه: “لقد سخر مني وذلك ببراعة، ببراعة شديدة قائلاً: الضمير! ما الضمير؟ إنني اختلقه بنفسي، فلِمَ أعاني إذاً؟ بحكم العادة، بحكم العادة الإنسانية على مدار سبعة آلاف سنة. دعنا إذاً نتخلص من العادة، وسوف نصبح آلهة؛ لقد قال ذلك، لقد قال ذلك”.

أما ألبير كامو في روايته “السقطة” على سبيل المثال، التي تدور أحداثها في أمستردام وتعتمد على مونولوج حميم على لسان شخصية قاضٍ تائب، يحكي للقارئ سيرة حياته بين مدينتي، باريس وأمستردام، كيف يشعر بالمتعة والرضا عندما يقدّم نصائحه الودية للغرباء في الطرقات، ويهب الصدقات للفقراء والمحتاجين، ويترك مقعده للآخرين في الحافلة، ويمد يده للمكفوفين كي يعبروا الشارع، هذا الرجل النبيل الذي نذر حياته لأجل الآخرين، كيف تجاهل امرأة ترتدي ملابس سوداء، وتنحني على حافة الجسر، ومضى في طريقه بعدما تردَّد لوهلة، ولم يكد يخطو بضع خطوات حتى ضج صوت عنيف في الماء، حيث المرأة قفزت منتحرة، التفت وأراد أن يجري هارباً، لكن قدميه خذلتاه، فتوقف ينصت لصراخ غريقة، ثم مضى يمشي تحت المطر ببطء، وبالطبع لم يخبر أحداً بذلك، لكنه أخبرنا نحن القرّاء بذلك، وصرنا نلاحقه على مدى عقود بجرمه هذا، تماماً كما يلاحقه ويؤنبه ضميره حتى يومنا هذا.

الضمير ذلك الذي نحس به في صفحات الرواية، ينبض بين الكلمات والعبارات، يربكنا وهو يوقظ ضمائرنا، يؤنبنا، يعاقبنا، يجعل نومنا قلقاً على حافة الريح، يجلدنا كي نكون أكثر صدقاً، هو الضمير إذاً الذي يهرب منا كأرنب مذعور نحو جحره، يحتاج يد صياد طويلة تنتشله من مخبئه، وتعنفه حتى يستقيم.

ماذا بعد البير كامو؟ أو ماذا قبله؟ ماذا عن سيدة الضمير الإنساني العميق، فرجينيا وولف، تلك التي ربما قادها ضميرها الحيّ ذات ليلٍ إلى ضفة النهر، ومضت بعيداً في رحلة أبدية؟ وماذا عن العجوز فيكتور هوغو، صاحب “أحدب نوتردام” الذي يشد الضمير من ياقته، وينتصر دوماً للضعفاء والمحرومين والمقهورين، وهو الذي جعل مسيو مادلين في “البؤساء” يتبع ضميره، ليسلّم نفسه للشرطة بصفته جان فالجان، السارق القديم، كي ينقذ رجلاً بريئاً متهماً.

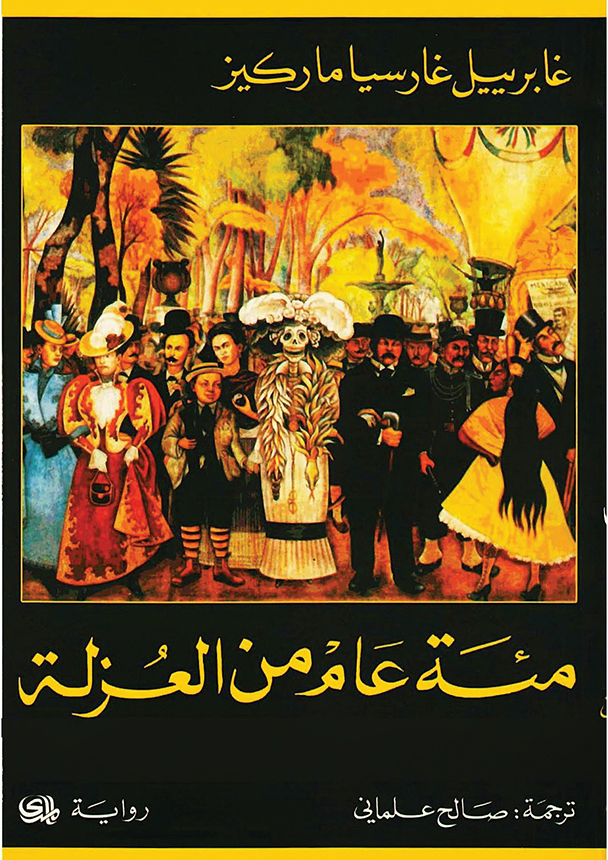

ماركيز الذي بكى موت العقيد

هذا عن الشخصيات في الروايات، ماذا عن الروائي نفسه؟ كيف يصبح جزءاً من عالم هو مَنْ صنعه؟ كيف يبكي حينما يشعر بتأنيب الضمير؟ نتذكَّر هنا الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، الذي بعدما انتهى من كتابة رائعته “مئة عام من العزلة” جاء إلى زوجته مرسيدس، بعينين متورمتين ووجه شاحب وهو يقول لقد قتلت العقيد بوينديا. ثم صعد إلى غرفته، وانتحب طويلاً قبل أن يخلد إلى النوم. أي ضمير أقوى من هذه اللحظة الإنسانية، أن تبكي على إحدى شخصياتك، كم يصعب وصف هذه اللحظة التي عاشها ماركيز.

فهل الكاتب حين يقتل شخصيته، أو يدمي قلبه، يقوم بعمل لا أخلاقي؟ لذلك يشعر بتأنيب ضمير، وتغمره حالة بكاء ونحيب؟ تماماً كما شخصياته التي تتعذَّب حين تقتل، أو تخدع، أو تخون؟ وهل الروائي يخون شخصياتـه؟ أو يضعهـا في الفـخِّ كي تمـوت أو تختطـف أو تُعذَّب؟

قد يمشي الروائي، بعد ساعات قليلة من تأنيب الضمير، في جنازة شخصيته، تلك التي قتلها خلسة، ولن يلغي صفحاته من أجل تغيير مصائر شخصياته، فيحيي هذه الشخصية أو تلك، لأجل ضميره الغائب، أو الذي يفترض أن يغيب بعد لحظات من الحزن، والنشيج المرّ.

لماذا يهاجمه كثير من الحمقى؟

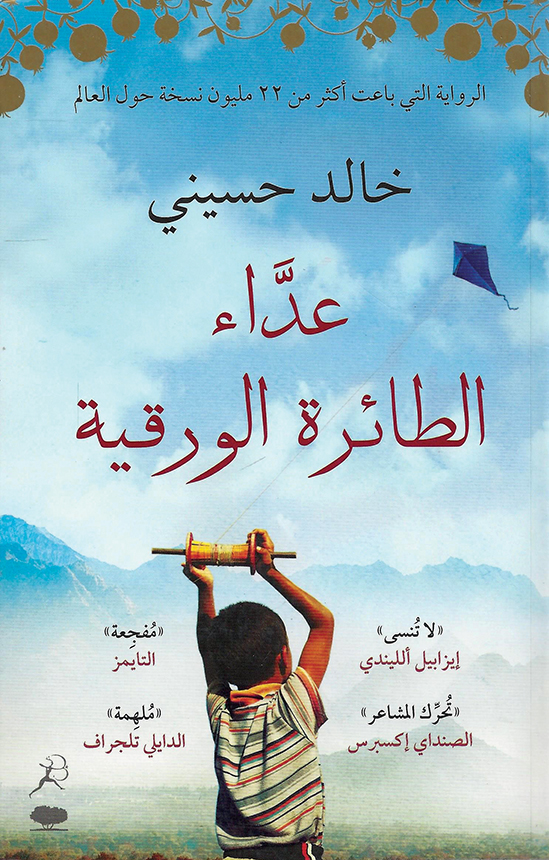

أما ضمير الشخصيات المكتوبة على الورق فهو مختلف، خالد لا يزول، باقٍ لقرون، إذ يلازم هذه الشخصيات الروائية الخالدة، حتى وإن كان يطل بهدوء أحياناً، إلا أنه يهجم غالباً كي يصنع مواقف الشخصيات النبيلة، في كثير من الروايات المهمة في العالم، ولو تتبعنا هذه الروايات الإنسانية التي نالت مكانة وخلوداً في العالم، لوجدنا ضمير الشخصيات حاضراً بين فينة وأخرى، منذ دون كيخوت للإسباني سرفانتيس، حيث الرجل النبيل الذي يقوده ضميره لمجابهة الظلم ونصرة الضعفاء، كمن يحارب طواحين الهواء، وحتى روايات الألفية الجديدة، كرواية “عدَّاء الطائرة الورقية” للأفغاني خالد حسيني، التي يقود فيها الشعور بالذنب تجاه شخص ما إلى البذل والإخلاص، حيث يبتعد “أمير” عن كل ما يجعله يشعر بالذنب تجاه صديقه وغريمه حسان، الذي ينقذه دائماً من المواقف الخطرة، والذي يضحِّي في سبيل تلك الصداقة؛ وغيرها من الروايـات المهمـة لكتّـاب مؤثريـن مثل ميلان كونديرا، وأمبرتو إيكو، وجوزيـه ساراماجو، وتوني موريسون، وكويتزي، وماريو باراغاس يوسا، ولو كليزيو، وغيرهم كثير من المبدعين.

فعلى سبيل المثال، يعيش “كليما” شخصية رواية “فالس الوداع” لكونديرا أطول خمسة أيام من العذاب في حياته، بما يعادل عمره بأكمله، حين يسمع على الهاتف صوت “روزينا” الممرضة في منتجع لمعالجة العقم، وهي تخبره بحملها منه، ليعيش أصعب أيام حياته من التأنيب، مع زوجته “كاميلا” التي تركت الغناء لأجله، وجعلت حبها له عالمها الوحيد الذي لا تعرف شيئاً غيره، تلك الأنثى التي تعرف جيداً متى يكذب عليها “كليما” ومتى يصدق، فهذه الأيام الخمسة كفيلة بوضع نهاية لهذا العالم المشتبك بين شخصيات تجمعها المصائر والأقدار.

كذلك ساراماغو الذي أدهش القرَّاء في روايته “العمى”، وكشف الخير والشر الذي يمارسه الإنسان، وأكد أن الضمير الأخلاقي الذي يهاجمه كثيرٌ من الحمقى وينكره آخرون كثر أيضاً، هو موجود، وطالما كان موجوداً، ولم يكن من اختراع الفلاسفة. فبمرور الزمن والارتقاء الاجتماعي أيضاً، والتبادل الجيني، انتهينا إلى تلوين ضميرنا بحمرة الدم وبملوحة الدمع، وكأن ذلك لم يكن كافياً، فحولنا أعيننا إلى مرايا داخلية والنتيجة أنها غالباً تظهر من دون أن تعكس ما كنا نحاول إنكاره لفظياً… هكذا لسان حال مدينة تحوَّل البشر فيها إلى مجموعة عميان، ليظهر معدن الإنسان في لحظة صراع أبدي.

كما يفرد الإيطالي إيتالو سفيفو للضمير مساحة أكبر في روايته “ضمير السيد زينو”، ويستشرف فيها تأثير التحوُّلات الجذرية على المجتمع الإيطالي من خلال شخصية زينو، الذي يعترف لطبيبه النفسي، ولقرائه، بأنه تزوج فتاة يحب أختها التي رفضته، وكأنه يختار القرب ممن يحب على طريقته العجيبة، ثم بعدها ينتقل إلى عشق امرأة ثالثة، فيصاب بتأنيب الضمير والشعور بالشتات بين واقعه وخياله، بين ما يعيش وما يريد، إلى حد أن يتجسد الضمير أمامه، ويصبح له وجود مادي، فضلاً عن الجانب القيمي والأخلاقي، مما يدخله في اضطرابات نفسية مربكة، لا تتوقف حتى لا يعود يميِّز بين الواقع والخيال.

وعند استعراض الإرث الروائي العالمي، نجد أن كثيراً من الروايات تهب الضمير مكانة واضحة من خلال شخصياتها المؤثرة، خاصة تلكم الشخصيات التي تمتهن القتل، وتمارس الكذب والخداع، وترتكب الخيانات، أو تتخاذل عن دفع الأذى عن أحد، أو نصرة ضعيف، أو مواساة مكلوم أو مهزوم، فهذه الشخصيات التي تقوم بما يخالف الضمير الإنساني الحر والنبيل، لا بدّ أن يظهر صوت الشخصية، ومن ورائه صوت الروائي كيف يوقظ ضمائر القرَّاء، هذا الصوت يعلو وينخفض تبعاً للموقف، هو الصوت التي تقول فيه ضمير الغناء العربي، السيدة فيروز في أغنية “القدس العتيقة”: خَلّي الغنية تصير… عواصف وهدير/ يا صوتي ظَلّك طاير… زوبع بهالضماير/ خَبّرهن عللي صاير… بلكي بيوعى الضمير”؛ بالضبط، هو الأمر كذلك، فحين يخبر الروائي عمَّا يحدث بنزاهة وشجاعة تتجاوز المحاذير ومتاريس الرقابة، حتماً سيستيقظ الضمير، وحتى لو لم يفعل المذنب أي شيء، أو يتراجع عمَّا فعل، يكفي وخز الضمير قبل أن ينام، كما فعل مع غابرييل غارسيا ماركيز، يكفي أن يتنفس المذنب بعمق وهو يضع رأسه على مخدته، ويهمس: “تعالَ أيها الضمير، لنتفاهم!”.

فإذا كانت للضمير هذه المكانة الواضحة في الرواية حيث يوقظ ضمائر القرّاء، من خلال ضمائر الشخصيات المختلفة، فهل هذا سينسحب على السينما وهل من السهولة تصوير الضمير؟

حضوره في الثقافة الآسيوية.. أقوى

عندما أطلق المهاتما غاندي سياسة اللاعنف في مواجهة الاستعمار البريطاني للهند، سُئل عن شروط نجاح هذه السياسة غير المسبوقة، فقال: هناك شرطان لنجاحها هما تمتع الخصم ببقية من ضمير، وحرية تُمكّنه من فتح حوار موضوعي مع الطرف الآخر”. وفي هذا القول ما يلخّص باختصار الأهمية الكبرى التي توليها الفلسفات والثقافات الآسيوية لدور الضمير، وبشكل يفوق إلى حدٍ بعيد المكانة التي أولته إياها الثقافات والفلسفات الغربية التي انتصرت للمنطق والعقلانية بالدرجة الأولى، ولربما كان هذا ما وسم صورة الإنسان الآسيوي عموماً بأنه “عاطفي”.. وانعكس ذلك بشكل ملموس على مختلف أوجه الآداب والفنون الآسيوية، وقد تكون السينما الهندية المعروفة على أوسع نطاق شعبي أوضح مثال على ذلك.

فكثيراً ما يأخذ ذوو التفكير الغربي أو المائل إلى الغرب على القصص التي تصورها هذه السينما “عدم واقعية السرد”، لأن العقد والمشكلات التي تبدو طوال الفلم أو الرواية غير قابلة للحل، تُحلّ فجأة في الفصل الأخير بواسطة عظة تخاطب ضمير الشرير أو المخطئ، فينقلب رجلاً صالحاً يتصرف بشكل سليم. ولكن هذا الذي يبدو “غير واقعي” بالمقياس المنطقي، هو في الواقع صميم فلسفة عميقة ترى أن مخاطبة الضمير شرط لا بد منه لحل مشكلات تعجز كل الوسائل الأخرى عن حلها.

السينما تصوّر ما لا يمكن تصويره

أن يكون الضمير مفهوماً معنوياً أو تجريدياً يعصى على الرؤية بالعين، فهذا لا يعني أنه عصيّ على التصوير السينمائي.

فإذا انتقلنا من الفلسفة إلى السينما، لاستكمال صورة مفهوم الضمير ودوره في السلوك الإنساني، وحضوره في العمل الثقافي، سنجد أن معظم الأفلام، إن لم يكن كلها، تتبنى بالضرورة موقفاً أخلاقياً معيناً يقدِّمه صنّاع العمل، للإجابة عن تساؤل ما يطرحه الفلم في موقف محدّد أو مواقف متباينة. وإذا حاولنا الربط بين مفهوم كانط عن الواجب، كصيغة فلسفية لمفهوم الضمير الذي يوجِّه الفعل الإنساني، استناداً إلى قصدية فاعله وليس بناءً على عواقب الفعل، سنجد أن كثيراً من الأفلام التي قدَّمتها السينما تستحضر هذه الفكرة، حتى لو كان صنّاعها يجهلون نظرية كانط الأخلاقية.

معضلة تتحدَّى الضمائر

يطرح فِلْم “فارس الظلام” ( The Dark Knight) لكريستوفر نولان بعضاً من معضلات الضمير الإنساني بالمعنى الكانطي، حيث يواجه الرجل الوطواط (باتمان)، القرار الصعب المتمثل في الاختيار بين إنقاذ حبيبته راشيل دويس، أو إنقاذ الشخص الذي قد تكون لديه القدرة على أن يصبح المنقذ الحقيقي لمدينة غوثام، هارفي دنت. واختيار باتمان في النهاية لإنقاذ دنت ستترتب عليه سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى أن يصبح دنت شريراً سيئ السمعة، لديه رغبة عارمة في الانتقام. أما “الجوكر” فهو النقيض لباتمان لأنه يهدف إلى التشكيك في المنطق الأخلاقي بصفة عامة، وإلى خلق شعور بالعدمية والفوضى. علاوة على ذلك، فإن أفعاله تضع الضمير الإنساني في مأزق حقيقي، فعلى سبيل المثال، يخير الجوكر سكان مدينة غوثام بين تفجيرات هنا وهناك في المدينة، أو تفجير قارب يضم مجموعـة من السجنـاء، وتلك معضلة أخلاقية حقيقية مربكة لضمير السكان.

..وقوة الضمير الداخلي

في فِلْم “يوم الجرذ” (Groundhog Day)، نجد كونورز الذي لديه قدر كبير من الغرور والأنانية، يعيش تجربة اليوم نفسه مراراً وتكراراً بنفس تفاصيله؛ كل يوم هو تكرار لأحداث يوم واحد. ويتجاوب كونورز مع هذه الحال من خلال محاولة إضفاء بعض المرح على يومه المتكرر؛ يسرق ويشرب الخمر بكثافة، ويقود سيارته بتهور، ويغوي نساء بلدته، ويحاول التلاعب بزميلته في العمل. يدرك كونورز في النهاية أنه لا يستطيع الاستمرار بهذه الطريقة، ويحاول الانتحار عدَّة مرات. أخيراً، وكحل لهذه المعضلة الأخلاقية التي يعاني منها، يقرر في نهاية المطاف جعل حياة سكان البلدة أفضل من خلال أفعاله. تعكس تصرفاته الجديدة فكرة الضمير الداخلي بقوة، حيث يتصرف من دون مصلحة شخصية تعود عليه، بل لجعل حياة من حوله أفضل. ومن خلال هذا الوجه الجديد له، يفلت من دورة اليوم الواحد المتكررة.

الضمير الموجّه للأفعال

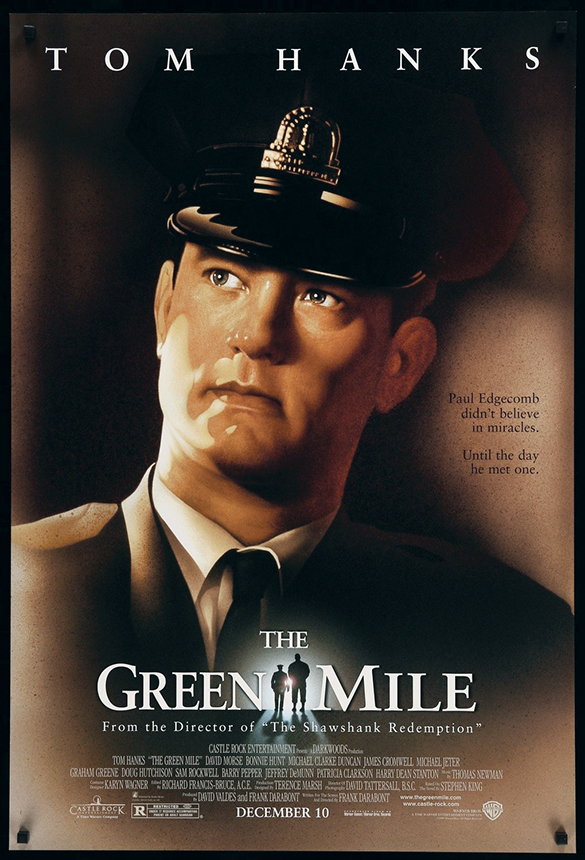

أما فِلْم “الميل الأخضر” (Green Mile)، المقتبس من رواية لستيفن كنج تحمل العنوان نفسه، فيطرح أسئلة تتعلق بفكرة الضمير الإنساني الموجه لأفعالنا. يحكي هذا الفِلْم قصة رجل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، ويمتلك في الوقت نفسه قوى خارقة تجعله قادراً على شفاء أمراض الآخرين. وحالما يكتشف الحراس هذا، فإن واجبهـم تجاه عملهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه هذا الشخص المعجزة، يدخلان في تعارض مع بعضهما بعضاً. يقول كانط إن الضمير لا بدّ أن ينتصر لما هو صالح أخلاقياً، ومع ذلك، يظهر الفِلْم مدى صعوبة هذا القرار عندما يوضع الإنسان في موقف عليه أن يختار بين أمرين كلاهما صالحان.

الضمير أمام المصلحة الشخصية

هل تضطرنا الحياة للرضوخ والتخلي عن مبادئنا وقيمنا في حال تعرُّضنا لضغوط قاسية؟ أم أن التمسك بالمبدأ هو ملاذنا في هذا العالم الموحش؛ بصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب على هذا؟ هل تقف في مواجهة الخطأ وجهاً لوجه حتى لو تعرَّضت حياتك الشخصية والأسرية للتهديد أم الأفضل اتقاء هذا الشر، حتى لو كان تنازلك عن المبدأ هو المقابل!. تلك هي الأسئلة التي يطرحها الفلم الأخير لتيرانس ماليك “حياة خفية” (2019 A Hidden Life). وهذا هو العمل الثاني الذي يقدِّمه ماليك عن الحرب وتداعياتها الإشكالية، بعد فِلْمه الأول “الخيط الأحمر الرفيع” (1998 The Thin red Line). في هذا الأخير يطرح ماليك سؤالاً مباشراً عن سبب الحرب: لماذا الحروب؟ لماذا كل هذا الدمار والأذى الذي نلحقه ببعضنا بعضاً؟ يتحدث الفلم عن الحرب بين الولايات المتحدة واليابان إبان الحرب العالمية الثانية، حيث تدور المواجهة الشرسة بين البلدين لإعلاء القوة، فتنتشر رائحة الموت. ويتعالى صوت الضمير الإنساني العميق من خلال صوت أحد الجنود، معلقاً على تلك الحرب الشرسة “لماذا هذا الشر الرهيب؟ كيف تسلل إلى الحياة ومن بثه في النفوس؟ ما كل هذا العبث؟ لأجل ماذا نقتل بعضنا بعضاً؟ ما الذي سيأخذه الإنسان معه بعد مغادرته للحياة؟ من هؤلاء الجنود مَن يتوق لأن يرى حبيبته مرَّة أخرى، ومنهم من يشتاق للعودة لأسرته التي تنتظره، والتي يتذكرها في قلب المعركة. لكنه لن يعود ثانية، فقد أكلت الحرب كل شيء؛ الأخضر واليابس، الأحلام والأمل والحياة بأكملها. العالم يحتاج للسلام، ونحن أيضاً نحتاج للسلام. وعندما نظن أن صراعاتنا ستؤدي بنا للسلام، فنحن بذلك نخدع أنفسنا، ولن نناله أبداً. تلك رسالة الفِلْم التي أراد ماليك أن ينقلها لنا، وهي رسالة محملة بنزعة إنسانية ترى وراء الدوافع الشريرة للإنسان جانباً مضيئاً يمكن نفض الغبار عنه من أجل الأمل والحلم والسلام.

ومن عوالم “الخيط الأحمر الرفيع” نفسها، يأتينا فِلْم ماليك “حياة خفية”، الذي يدور حول جندي نمساوي، يحاكم بتهمة الخيانة لرفضه الانتماء للجيش النازي، خلال الحرب العالمية الثانية في النمسا. يصوِّر ماليك في الفِلْم الحياة المستقرة السعيدة لفرانتس في الريف مع زوجته وبناته. لكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستجتاح حياته وتنهيها بعد أن تحوِّلها إلى بركان من الآلام والمعاناة والأسى. التهمة هي الخيانة؛ يخون بلده بعد تخلفه عن الالتحاق بالجيش. لكن لا يظهر ماليك البطل متأثراً بهذا الموقف الذي يبدو أخلاقياً في مظهره، بل يُظهره متسقاً مع ضميره الداخلي ومطمئناً إليه وعلى استعداد أن يتحمل تبعاته، حيث لا ينبغي للعالم أن يقهرنا، حتى لو كنا سنغرد بمفردنا خارج السرب.

“افعل فقط طبقاً للمبدأ الذاتي الذي يجعلك تقدر على أن تريد له في الوقت نفسه أن يصير قانوناً كلياً”.

كانط

أعمال تشكيلية خاطبت الضمير الإنساني

ثلاث صرخات فنية ضد العنف والحرب

الضمير قضية فلسفية وجودية وثقافية استحالت روايات وسينما حاولت عبر شخصياتها سبر أغوار النفس البشرية عبر حالات انفعالية مختلفة، لكن كيف استطاع الفن التشكيلي نقل هذه الانفعالات؟

تختلف مستويات التعبير عن الضمير الإنساني في تاريخ فن الرسم حسب الرسالة التي يقصدها الفنان. وقد حمّل كثير من الفنانين العالميين لوحاتهم قضاياهـم الإنسانيـة، فخلدهـا التاريـخ. ومن أشهر تلك اللوحات ما خاطب الضمير الإنساني في عمومه معبّراً عن مآسي الحروب ومستدعياً المشاعر المضادة لها، مثل لوحة “الوطن” التي صوَّر فيها الفنان جوزيف باتون جندياً عائداً إلى منزله، بعد خوضه لأحد الحروب.

وعلى نحو مشابه، نجد الرسام الإسباني غويا الذي كان معروفاً بأنه فنان البلاط الملكي الإسباني، يرسم إحدى أشهر لوحاته، وهي “العواقب القتالية لحروب إسبانيا الدامية مع بونابرت، وغيرها من الأهواء” التي تُعدُّ تعبيراً دقيقاً عن وحشية القتل والدماء وإعدام الأبرياء. ويَعُدَّ مؤرخو الفن تلك اللوحـة نوعـاً من الاحتجـاج المرئي ضد العنف، بعكس ما كان يرسمه غويا من قبل. والضمير وحده هو الذي انحاز بهذا الفنان من عالم القصور إلى عالم الضحايا من الأبرياء.

بيكاسو و”غرنيكا”

وقد تكون لوحة الفنان العالمي بابلو بيكاسو “غرنيكا” أشهر لوحة رُسمت في القرن العشرين من دون منافس قريب. فقد أسهمت هذه اللوحة في لفت أنظار العالم للحرب الأهلية الإسبانية خلال عام 1937م. وقد رسمها بيكاسو تأثراً بالمجزرة التي تسبَّبت بها الطائرات النازية الألمانية قبيل الحرب العالمية الثانية بالتواطؤ مع الجنرال الإسباني فرانشيسكو فرانكو. وقد نفَّذها بيكاسو بانفعال ساخط صادق ومتمرد وبلا ألوان، فقط بالأبيض والأسود والدرجات الرمادية المتفحمة، وبقياس جداري كبير امتد 349 سم طولاً و776 سم عرضاً.

ويقال إنه خلال الاحتلال النازي لباريس زار أحد ضباط البوليس السري النازي “الجستابو” مرسم بيكاسو الذي كان مقيماً في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد وقعت عيناه على صورة للوحة فبادر بالسؤال: إذاً أنت من صنع هذه اللوحة؟ فأجابه بيكاسو بوجه متجهم: بل أنتم الذين صنعتموها!

أما من الناحية الرمزيّة، فكل شكل في هذه اللوحة يشير إلى معنى عميق، فمثلاً: الثور: يرمز إلى وحشية القوات النازية المخرّبة التي لم تحتكم إلى العقل ولم تحترم القيم الأخلاقية والإنسانية. الحصان: يرمز إلى إسبانيا الجريحة (نلاحظ التعبير على وجه الحصان وفتحـة فمه وأسنانه التي تعطي إحساساً رهيبـاً بالألم والمعانـاة). والرأس الذي يصيح والذراع التي تحمل المصبــاح: يرمـزان إلى الضميـر الإنساني الذي يلقي الضوء على مأساة قرية “غرنيكا” وضحاياها، داعياً الإنسان إلى التأمل في كيف خلق بذاته أدوات التخريب التي يستخدمها بنفسه ليحطم حضارته ويذبح إنسانيته غير عابئ بالقيم التي بلورها عبر العصور.

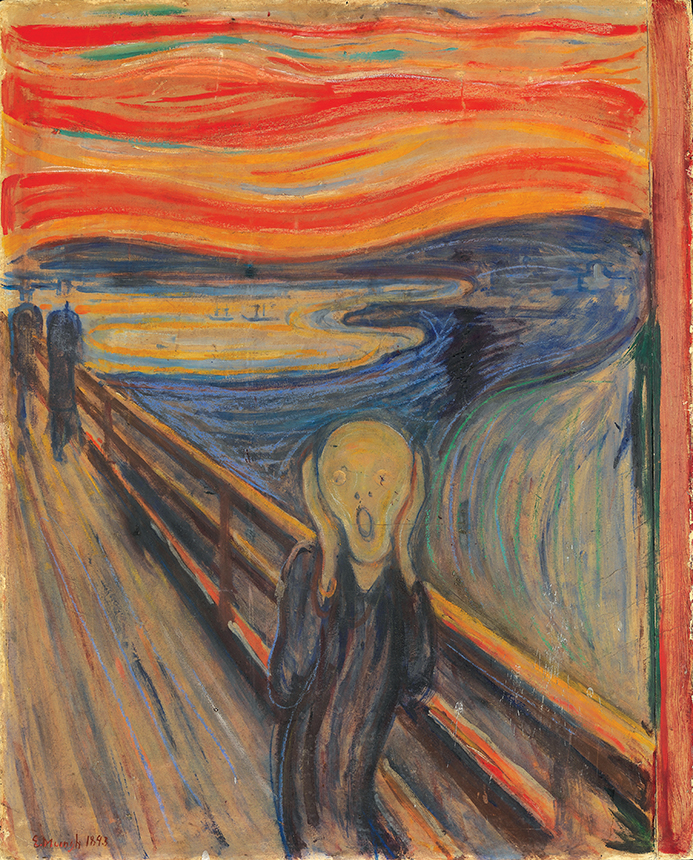

كانت لوحة “الصرخة” الشهيرة لإدفار مونش، التي رسمها عام 1893م، تعبيراً عن الألم الخاص بالحياة الحديثة، وقد أصبحت أيقونة دالة على العصاب والخوف الإنساني

خلال الاحتلال النازي لباريس زار أحد ضباط البوليس السري النازي “الجستابو” مرسم بيكاسو الذي كان مقيماً في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد وقعت عيناه على صورة للوحة فبادر بالسؤال: إذاً أنت من صنع هذه اللوحة؟ فأجابه بيكاسو بوجه متجهم: بل أنتم الذين صنعتموها!

“صرخة” مونش

وكانت لوحة “الصرخة” الشهيرة لإدفار مونش، التي رسمها عام 1893م، تعبيراً عن الألم الخاص بالحياة الحديثة، وقد أصبحت أيقونة دالة على العصاب والخوف الإنساني. في اللوحة الأصلية تخلق السماء الحمراء شعوراً كلياً بالقلق والخوف وتكون الشخصية المحورية فيها أشبه بالتجسيد الشبحي للقلق. ومثلها مثل كثير من اللوحات الشهيرة، فقد تم نسخ الصرخة وإعادة إنتاجها في بطاقات بريد وملصقات إعلانية وبطاقات أعياد الميلاد وسلاسل مفاتيح. واستخدمت كذلك كإطار دال في فلم سينمائي معروف اسمه “الصرخة” ظهر عام 1996م. وتتعدَّد تفسيرات اللوحات بتعدّد المشاهدين، كلٌّ يرى شيئاً قد يكون مختلفاً، ولكن يبقى المعنى العام للوحة محدداً بمكوناتها الأساسية، حيث تجسّد معاني الرعب والخوف الشديد والألم النفسي والوحدة بشكل مكثف وإبداعي ومؤثر. فالوجه قد استطال وتشوه من شدّة الخوف وملامح الوجه مطموسة نسبياً كالعينين والحاجبين والأنف. أما الفم فهو مفتوح ويصرخ والعينان شاخصتان بشكل مبالغ فيه، واليدان تغطيان الأذنين. وبالطبع فإن وجود الشخصين القادمين يمكن أن يحمل أكثر من معنى، وكذلك الجسر المرتفع والهاوية تحته كذلك. أما السماء والطبيعة المحيطة والألوان الصارخة والقوية والداكنة فهي تضفي أجواءً خاصة كابوسية وغريبة. ومن المثير في شرح الفنان للصورة في مذكراته “أنه سمع صرخة مدوية لها صدى بعد أن انتابه خوف شديد وشعور بالحزن وتغير في لون السماء إلى اللون الأحمر …”. هل قصد مونش في لوحته تلك التعبير عن صرخة كونية مقبلة من السماء؟ أم من أعماق النفس البشرية؟ أم أنها مزيج منهما معاً؟ وهل كل هذا الرعب الذي تجسده اللوحة هو تعبير أراد به مونش مخاطبة ضمير البشرية وتحذيرها من خطر مقبل تنذر به الحياة الحديثة؟

الضمير : هو عيشتك التي كنت تعيش بها مع الله ظاهر الأقدام، وهو الخطاب الذي يقع بين الناس باسم الله صوتا في الأفق

مقال و تحليل رائع …….الا انه لم يبين او ينتصر للضمير بين كونه اداه معياريه او كون الضمير منشأ للقيم و مفسر للظاهراتيه الانسانيه الامر الذي الذي يحعل القارئ يتسائل ايهم اسبق علي الأخر! و ربما نجد الاجابه في مقالات قادمه……خالص التحيه