يُعرِّف الروائي الإيطالي إيتالو كالفينو الكتاب الكلاسيكي بأنه الكتاب الذي نقول “إننا بصدد إعادة قراءته”. وعندما يسألنا أحدهم: “هل قرأت فلوبير أو دوستويفسكي أو تشارلز ديكنز أو فيكتور هوغو أو غيرهم من كبار الكُتَّاب في العالم؟”، نخجل من كوننا لم نقرأهم.

منذ عقود طويلة نجد أن هناك غزارة في الإنـتاج الروائي، لكننا، على العكس من الأعمال الكلاسيكية العظيمة، لا نشعر بأي حرج إن فاتـتنا قراءة أي منها. فهناك ألوان من الخفة تكتنف هذا الإنتاج، وبساطة في التناول وانحسار للقضـايا الكبرى، ولكنه، على الرغم من ذلك، فرض نفسه كأدب جديد يحظى بمتابعة واسعة من القُرَّاء، ويلاقي ترحيبًا من صُنَّاع النشر وتشجيعًا من الجوائز العالمية بما فيها جائزة “نوبل”.

تلعثم البدايات

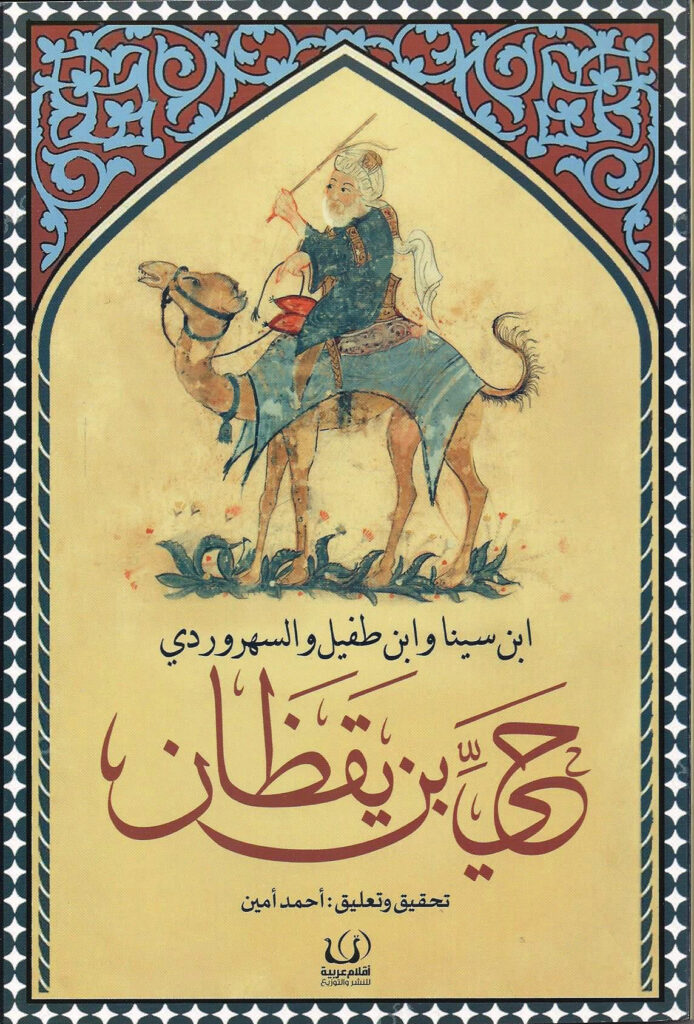

يشير بعضٌ إلى أن الرواية لم تولد في العالم العربي، وإنما هي من الفنون الغربية التي اتبعها العرب، ولكن في المقابل هناك من يذهب إلى أن العرب قد توافروا على أنماط من السرد تقترب من الرواية الحديثة من حيث الجنس (السرد) مثل “ألف ليلة وليلة”، ورسالة “الزوابع والتوابع” لابن شهيد الأندلسي، وقصة ابن طفيل الأندلسي التي وسمها باسم بطلها “حي بن يقظان”، وكذلك المقامات بتعدّدها وتنوّعها عبر التاريخ العربي. كما أنَّ هناك كمًا كبيرًا من الحكايات التي توافرت عليها كتب مثل كتاب “الأغاني” لأبي فرج الأصفهاني، و”العقد الفريد” لابن عبد ربه الأندلسي.. الخ. وكلها تُعدُّ من الأمثلة التي تشير إلى أنماط متنوِّعة من السرد يعدُّه بعض النقاد أصولًا عميقة لانبثاق الرواية العربية، وهي أصول غابرة تمتد من القرن العاشر الميلادي.

ولكن الرواية العربية الحديثة كانت قد بدأت بالفعل مع النهضة العربية، إلا أنَّ ولادتها كانت عسيرة، نوعًا ما، لأن بداياتها الأولى لم تكن على يد كُتَّاب احترفوا الكتابة الروائية، إنما جاءت، كما جاءت، بمبادرة صحفيين، ورجال فكر، بالمعنى العام، أو على يد “أديب بائس، وشاعر بائس دهمته الكوارث”، إذا ما أردنا أن نقتبس قول شاعرنا حافظ إبراهيم، في كتابه “ليالي سطيح”. وهذه العوامل أدَّت إلى تلعثم البدايات، فحكمت شكل الكتابة الروائية الأولى مما جعلها رواية أفكار أكثر منها رواية تخييل، بالمعنى السائد اليوم، كما يشير فيصل دراج في كتابه “رواية التنوير وتنوير الرواية”، وذلك ما أنتج نمطًا ملتزمًا تجاه الأفكار والعواطف الجياشة، ثم تحوَّل إلى أدب ملتزم تجاه قضايا المجتمع، مما يبيح لنا تصور كتابات روائية مثل “الثلج يأتي من النافذة” أو “شرق المتوسط” باعتبارها سليلة لذلك النوع من الكتابات التي أُعدَّت أطرًا مرجعية يتفاعل معها كُتّاب الرواية.

السرديات الكبرى والعَوْدُ الأبدي

وفيما يتعلَّق بالرواية الحديثة، أيضًا، نجد فيها انعكاسًا قويًا لسرديات كبرى تحمل قضايا وهمومًا اجتماعية، وتتصوَّر أن تَحقّق المستقبل يكمن في استعادة الماضي، بحيث تبدو الفكرة قريبة من العَود الأبدي، بمعنى أن التاريخ يعيد إنتاج نفسه في حركة دائرية تبدأ بالماضي وتنتهي عنده. وربما ذلك ما نجده منعكسًا في بعضٍ من بنية السرد عندنا في العالم العربي من خلال ظاهرتين اثنتين، أولاهما: تتمثل في حركة إنتاج سرد روائي عن الماضي، حتى وإن كان القصد منه معالجة الحاضر في ذاته عن طريق الإسقاطات والتوريات، وثانيهما. تتجلى في ذلك النقص الحاد فيما ينتج من سرد له علاقة بالمستقبل، أو ما يطلق عليه روايات الخيال العلمي والتفكير السوبر مستقبلي الذي يحوي عوالم مغايرة ومتناقضة.

وبهذا السياق نرى أنَّ بعض المنتج في داخل الثقافة العالمية يُعدُّ مرجعيات كبرى في إنتاج الرواية العربية الحديثة، ونجد ذلك متحققًا فيما تُرجِم من ثقافات الشعوب إلى ثقافتنا العربية، مثل روايات دوستويفسكي، التي سجَّلت اتجاهًا عميقًا باحثًا عن خبايا النفس البشرية ونبشًا في الضمير الفردي، والواقعية التي بدأت تصلنا من خلال ترجمة أعمال الروائي مكسيم غوركي، و”مزرعة الحيوان” لجورج أورويل، وروايات ميلان كونديرا، وكذلك الواقعية السحرية التي مثلها أدب أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ترجمات لأدب شعوب متنوِّعة عبَّرت عن كل مراحل الأدب العالمي (الكلاسيكية، الرومانسية، الواقعية، الواقعية السحرية) وقليل من إنتاج حركات مثل السريالية والدادائية. إلا أن تفاعل الثقافة العربية مع تلك التيارات الأدبية في إنتاج الثقافة لم يكن على نحو آلي، وإنما كانت الروايات المترجمة تخضع لقوانين اللغة العربية في نحوها وصرفها، ولذلك تبقى المرجعيات الداخلية للرواية المترجمة مبهمة بالنسبة للقارئ العربي. ومع دخولنا في عصر التحديث تبنى كُتَّاب الرواية العربية الحداثة، ثم دخلنا إلى عصر ما بعد الحداثة في الأدب.

تحوُّلات السرد الكلاسيكي وتفتيت المعنى

وفيما يتعلَّق برواية ما بعد الحداثة العربية، نجد أن هناك علاقة بينها وبين التجريب على المستويات كلها، فهي تؤكِّد على هدم تحوُّلات السرد الكلاسيكي الحكائي، وتفتيت المعنى، وكسر الأحداث بجعلها غير متماسكة، واستبدال الحركة الأفقية للأحداث المنطقية بالتشتت والتفكيك، والتركيز على اللعبة الفنية للاستحواذ على القارئ، وجذب اهتمامه عبر إيجاد صور فنية من خلال لغة جميلة جذَّابة. تصف الناقدة الجزائرية النية بو بكر، في مقال لها رواية ما بعد الحداثة، بأنها: “الرواية التي تخلّص فيها الإنسان من هيمنة السرديات الكبرى، واستبدلها بسرديات صغرى مرحلية ومؤقتة، وأدى ذلك إلى دمقرطة الرواية، حيث أصبحت الرواية فضاءً حرًا ومفتوحًا على التجريب والتجديد شكلًا ومضمونًا، مما أدَّى إلى بروز أساليب جديدة مهيمنة كالتشظي والتهجين والمحاكاة الساخرة. ولكن، ما الذي أدَّى إلى نهوض مثل هذا السرد ما بعد الحداثي؟ لعلها الأحداث المأساوية التي مرَّت على الوطن العربي منذ تسعينيات القرن الماضي، فانعكست في الأدب، ولعل التثاقف الحضاري أيضًا مكَّن من ذلك وجملة أسباب أخرى ليس المجال لذكرها هنا.

نوبل ونهاية عصر المرجعيات الكبرىنوبل ونهاية عصر المرجعيات الكبرى

يعرف الكثيرون منا جائزة نوبل للآداب، تلك الجائزة الشهيرة التي تمنحها الأكاديمية السويدية منذ 1901م، حيث تعتمد فيها على معايير محدَّدة تشكِّل بوصلتها لمنح الجائزة للأدباء، منها وجوب أن يكون الكاتب قد قدَّم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي، مثل رواية عميقة تظهر مثالية قوية، حسب وصف ألفريد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة. وعلى الرغم مما يشير إليه البعض من أن الجائزة قد تأثرت بانحيازات سياسية لمنحها لبعض المعارضين والمبعدين والممنوعين من النشر في بلدانهم، إلا أن البعض يشير إلى تحوُّلات في هذه الجائزة بمنحها روائيين تظهر في كتاباتهم نزعات ما بعد الحداثة، التي تبتعد عن كونها مرجعيات كبرى في الرواية يمكن العودة إليها مرات ومرات، باعتبارها تسجيلًا لسيرة شخصية.

نلمح هذا الاتجاه في جائزة نوبل للآداب مؤخرًا، التي مُنحت للروائية الفرنسية آني إرنو في 2022م، وقد برَّرت اللجنة منحها هذه الجائزة لشجاعتها وبراعتها الموضوعيّة التي كشفت بها الجذور والقيود الجماعيّة، والتغريب للذاكرة الشخصية. وأكثر ما يظهر ذلك في روايتها “الحدث” التي تُعدُّ ذاكرة شخصية لكل ما مرَّت به من متاعب عندما اختارت الإجهاض الذي كان غير قانوني في فرنسا، فلجأت إلى شخص غير متخصِّص للتخلص من جنينها، وهي في هذه الرواية تسجِّل كل تلك الخلجات والمشاعر ومواقف الآخرين منها، والقيود الاجتماعية التي حاصرتها. وبالتالي نستطيع أن نلمح الشخصي والسيري فيما كتبته، بل إنها تؤكد ذلك في مقابلة لها، فهل يُعدُّ حصولها على جائزة نوبل إيذانًا بنهاية عصر المرجعيات الكبرى؟ ويبقى السؤال مطروحًا بقوة أمام استمرار هذا النهج في منح جائزة عالمية بمثل هذه الأهمية لمثل هذا السرد الروائي المكتنز بالذاتي والشخصي الذي لا تنقصه البراعة.

اترك تعليقاً