هناك مشهد يتكرر في مباريات كرة القدم، وهو إصابة لاعب برباط صليبي. معظم اللاعبين يبكون في تلك اللحظة، وإذا كان اللاعب مؤثرًا ومحبوبًا لدى جمهور النادي، فإن الدموع ستنهمر في المدرجات وخلف الشاشات أيضًا. لكن فوق دكة البدلاء، هناك مَن قضى عمره الرياضي في انتظار هذه اللحظة، يجاهد كتمان فرحته، فوقت الاستبدال قد حان، ودورة الحظ التفتت أخيرًا!

إذا كان ذلك اللاعب الذي يُسخِّن على الخط يعتبر اللاعب المصاب سببًا في جلسته الطويلة على دكة الاحتياط، فإنه سيتمنى في قرارة نفسه أن تمنعه الإصابة من العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

الأمر نفسه ينطبق على عالم الأدب والفن؛ كثيرًا ما نسمع الشكوى من ظل مبدع كبير، يعتبره البعض سببًا في جلوسهم على دكة الاحتياط، ويترقبون لحظة الاستبدال الثقافي التي تزيحه من أمامهم. لكن الوضع يختلف قليلًا في عالم الفن والأدب عن عالم الرياضة، فوجود النجم الأدبي يستمر طوال عمره، بل يبقى ظلّه بعد وفاته مبسوطًا على الساحة، بينما لا تدوم نجومية الرياضي إلا فترة شبابه ويجبره الزمن على إخلاء الساحة لنجوم جدد والخلود إلى الظل، حتى لو كان أسطورة مثل بيليه أو مارادونا، فسيبقى مجرد صفحة لامعة في تاريخ اللعبة، وليس مزاحمًا لنجوم اللحظة التالية.

هذا واقع، وليس فكرة مجردة. والمتابع للشأن الثقافي العربي يعرف النقاشات التي أثيرت حول أثر نجومية نجيب محفوظ على جحافل من كتَّاب الرواية العربية، خاصة في مصر. في لحظة ما، كان هناك من يعتبر وجوده تجسيدًا بالغ الوضوح والدلالة على فكرة قاطع الطريق العملاق. والمثال الآخر، هو حضور محمود درويش في الشعر العربي، الأمر الذي جعل شعراء كُثرًا من الأجيال التالية يتوجهون إلى كتابة قصيدة النثر، هربًا من الرهان المحسوم لصالح درويش في قصيدة التفعيلة.

وما يُقال في الأدب يمكن سحبه على عالم الفن والغناء، ولا يخفى على أحد ما أُشيع عن أثر العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ على وجود الفنانين في جيله وبعده. وعلى المستوى المحلي في المملكة، ما يُقال عن علاقة محمد عبده ببقية الفنانين من عدة أجيال.

الغيرة الإبداعية مشروعة، بل ضرورية لتطور الأنواع الأدبية والفنية، لكن هناك مَن يصحو كل صباح وليس لديه هم سوى عدد من تناولوا إنتاجه بالدراسة أو بالتعليق أو باللايكات، ناسيًا ومتجاهلًا، أو مؤجلًا سؤال القيمة الجمالية والمعرفية، التي يجب عليه الانتباه إليها في اشتغاله اليومي، ففي عالم الثقافة لا وجود لفكرة الاستبدال. كل فنان حقيقي هو ذات موجودة على الخارطة بفضل انتباهات يومه الجمالية والمعرفية، وهي للعزلة أقرب من محاولة الحضور المجاني و “التنطيط” إن صحت العبارة

بين الانشغال بالكم والكيف

لقد قسَّم هذا الأمر المشتغلين في الفن والثقافة فريقَين: الأول منشغل بالحضور، وبتزويد السوق بالمنتجات الفنية، وسؤال هذا الفريق كميٌّ، يهتم بلغة الأرقام والتفاعل، ولا يخلو وجوده من ممارسة الألعاب البهلوانية، والحوارات التي تُبنى على فرضية رغبات الزبون، سواء كانت هذه السوق بدائيَّة أم احترافيَّة، فالفرق في ممارساته يتشكل من خلال الفرق بين الزبون الرصين الذي تمثِّله الصروح الثقافية الرسمية والجوائز العالمية والمحلية، والزبون الآخر الشعبي الذي يتحرك داخل فضاء منصات التواصل الاجتماعي. أمَّا الفريق الثاني، فهو قيمي، وانتباهه مرتكز بالدرجة الأولى على الحوارية الفنية والمعرفية التي يتكون عبرها ومن خلالها البُعد الجمالي للفنون والآداب؛ لهذا تكون موجودات هذا الفريق الفنية ذات طابع توليدي ديناميكي، يحسب حساب اللحظة الراهنة شريطة وجودها داخل سياق البُعد السياسي والتاريخي والجغرافي.

لو اطلعنا على تاريخ المدارس الفنية الكبرى، لوجدنا أنها تكوّنت بعد صراع طويل ومحموم مع أصوات فنية مضادة.

وجود هذا الفريق الثاني داخل الفضاء الفني والثقافي مرتبك؛ لأنه قائم على فكرة مراوغة البنى المركزية. يُقاوم وجودها من خلال معطيات فنه فقط، ما يجعل منه لاعبًا في تاريخ النوع الفني، لا عابرًا فيه؛ لهذا لا تنال منه فزاعات الاستبدال الثقافي، ولا التوجس من قاطع الطريق، وهذا راجع إلى أسباب وجوده غير المرتهن بشروط الزبون بنوعَيه الرسمي والشعبي، اللذَين يتشكك دائمًا من حقيقة وجودهما، وهذا الشك ليس نابعًا من جهل هذا الفريق بمؤشرات الحضور والغياب، بل هو شك تكويني يعتمد على تقنية التغطية المتعمدة، أو التغطية بهدف ممارسة حرية التفكير، التي يتبعها بالضرورة حرية التعبير.

الثقافة لا تستسلم لـ “فزاعة الاستبدال”

في مجال الرياضة سنلاحظ أن اللاعب الكبير (النجم) لا يمكن أن تتفاوض معه المؤسسات الرياضية بشكل جاد، إلا إذا دخلت فكرة الاستبدال ضمن بنود المفاوضات، فالمال موجود في أي طريق يمشي فيه النجم اللامع. والمتابع للمفاوضات مع اللاعبين يعرف أنها لا تحدث غالبًا إلا بمساعدة فزَّاعة الاستبدال، ففي اللحظة التي يجري فيها التفاوض مع النجم الكبير، يلوِّح المفاوض باسم نجم آخر منافس له ومستعد لقبول الصفقة. هذا هو شكل السوق اليوم، وهذه هي قوانينها وأدوات ضغطها.

وإذا ما كانت هناك فئة يجب عليها أن تمارس وجودها خارج القانون السائد (قانون السوق)، الذي يهدد بورقة الاستبدال دائمًا وأبدًا، ويلعب بفزاعة قاطع الطريق؛ فالأجدر أن تكون هذه الفئة هي الفئة المشتغلة في مجالات الفن والثقافة؛ لأن رهانات الحاضر بالنسبة إلى الفضاء الثقافي لها طابع ما بعدي، يحتم على اللاعب الثقافي التفكير فيه، ووضعه في حساباته. وليس هذا من باب تعالي الفضاء الثقافي، لكن طبيعة هذا المجال ورهاناته مبنية على ما كان في السابق “التاريخي”، ولو كان تأثيره حاضرًا اليوم، فهو حتمًا صانع “المستقبل” الوحيد. أمَّا إذا ما تُرك الأمر لقانون السوق، أو دخل الفنان تحت سطوته، فلن تكون الكارثة في الحاضر فقط، بل سيصل ضررها البالغ إلى المستقبل. لهذا، يجب ألَّا نصدق ونسلم بوجود فكرة الاستبدال الثقافي، أو أن نصًّا أدبيًّا، جرى تصديره ضمن قانون السوق، يمكنه أن يحل محل نص آخر منشغل بالجمالي والمعرفي. وإن كان هذا هو الواقع، فالواجب مقاومته بضراوة؛ لأن هذا الأمر من أجلّ مسؤوليات وجود المبدع الحقيقي.

المبدع بحق، تنصبُّ رؤيته للمشهد من خلال تموقعه فيه، وأن يكون سؤال الفن هو نفسه سؤال الوجود الشخصي للفنان والمبدع داخل صيرورة اللحظة الفنية؛ فيدب على سطح المجتمع الثقافي قلق السؤال الجديد: مَن الفنان الذي سيمثل المرحلة؟ ومَن الفنان الذي يحاول قطع الطريق على صوته الفني؟

الصراع فني وإن بدا نفسيًا

قد يحيل البعض بسطحية إلى أن التوجس من قاطع الطريق ناشئ من فعل الحسد، واعتمال الشعور الإنساني الضاغط، وهذا صحيح لو نظرنا إلى الأمر من جهة التصور السيكولوجي. لكن لو أعطينا الأمر مزيدًا من العناية والتأمل الجاد، فسنلاحظ أن الموضوع أبعد من ذلك، بل لا نبالغ لو قلنا إنه أحد أهم عوامل التطور الإبداعي. ففي العمق هناك شكل من أشكال الدفاع عن الصوت الفني، وممانعة معادية بالضرورة لأي قاطع طريق، ليس همّه إزاحة المنافس، لكن إزاحة تصوراته داخل النوع الإبداعي.

ولو اطلعنا على تاريخ المدارس الفنية الكبرى، لوجدنا أنها تكوّنت بعد صراع طويل ومحموم مع أصوات فنية مضادة، مثل الصراع الذي كان بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانتيكية، ثم بين الرومانتيكية والواقعية، وبعد ذلك بين الواقعية ومدارس العبث المتلاحقة. وبين كل هذه المدارس، كان هناك اقتتال وتدافع حقيقي، من أجل غلبة الصوت الفني، الذي تمثله بالضرورة أسماء فنية وأدبية كتبت اسمها في تاريخ الصناعة التعبيرية للنوع الفني.

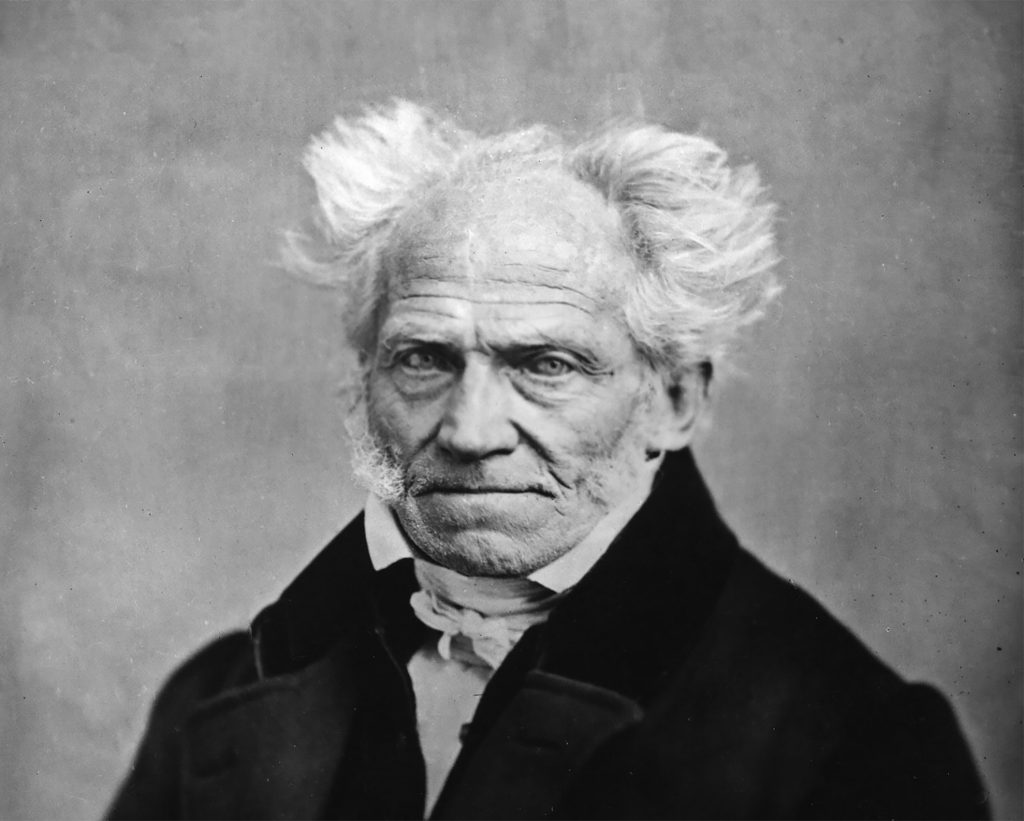

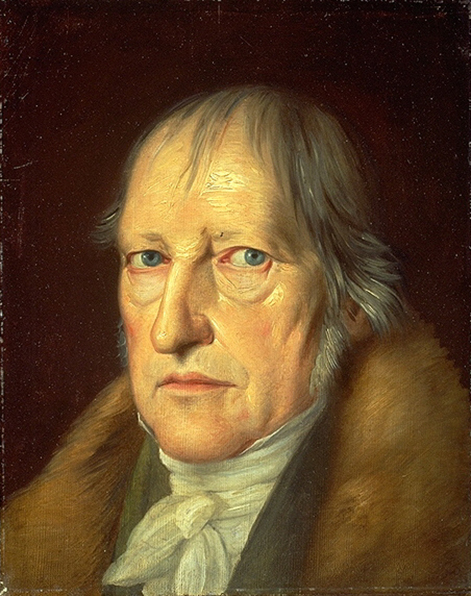

والأمثلة في الفلسفة لا حصر لها، ابتداء بالصراع الكبير بين أفلاطون وبعده تلميذه أرسطو، وجمهور الفلاسفة السفسطائيين، والذي انتهى بهيمنة الفلسفة الأفلاطونية حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما بدأت لحظة المراجعة النقدية التي أخذت تُشكك في صدقية الهيمنة الأفلاطونية. وامتدادًا لهذا الصراع بين الفلاسفة، يمكننا استحضار الصراع الشهير بين شوبنهاور وهيغل. ومع أن الاسمَين حاضران اليوم بقوة، فإن الأمر في برلين لم يكن كذلك وقتها، ففي تلك اللحظة كانت محاضرات هيغل تعج بالتلاميذ، بينما محاضرات شوبنهاور لا يحضرها إلا عدد قليل، لا يتجاوز في أحسن الأحوال خمسة طلاب.

هنا يجب ألَّا يختلط الأمر بين التصارع الإنساني والتصارع الفني، ففي السطح سيبدوان على درجة عالية من التشابه، بين فعل الحسد المجاني وبين فعل الممانعة والتدافع التكويني الصحي، الذي ينتصر فيه غالبًا الصوت الفني الجدير، حتى لو تأخر الانتصار، ومن ثَمَّ يصبح صبغة فنية للمرحلة. وإذا صاحب هذا التدافع ظروف أقوى، فقد يستحيل الصوت الفني المنتصر إلى مدرسة فنية.

قصص الخوف من الاستبدال الثقافي كانت منذ القدم تقضُّ مضاجع كثير من الأدباء، وأشهر تلك القصص ما كان يقع في بلاط سيف الدولة الحمداني. كانت القصص تأخذ مستويات متعددة من حيث الصراع، بعضه بغيض جدًّا، ولا علاقة له بالفن، وبعضه يخدم فكرتنا التي ندافع عنها هنا؛ أي أن التصارع كان في أساسه على بقاء الصوت الفني في صيرورة التاريخ.

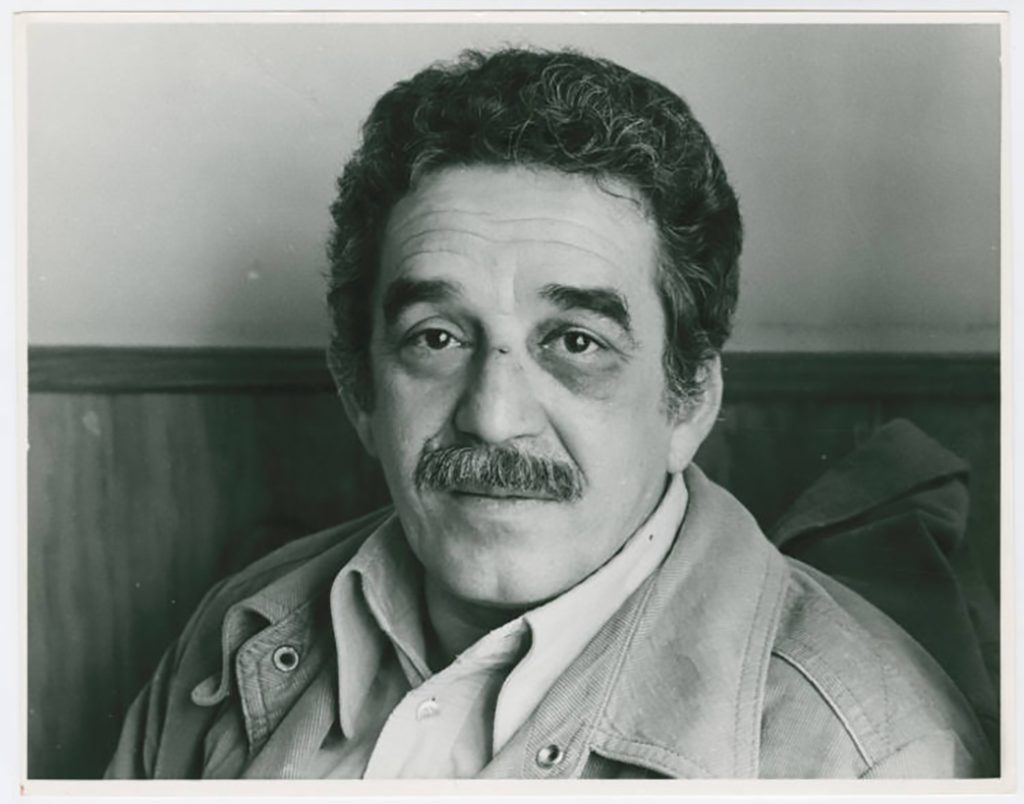

في الخريف من كل عام، يمرض كثير من المرشحين لجائزة نوبل للآداب بسبب المنافسة الشديدة، وكثير منهم لا تعنيه القيمة المالية للجائزة، بل المجد الأدبي والاعتراف العالمي بنتاجهم الفني، والدليل على ذلك أن معظمهم تكون الجائزة آخر عهده بالأدب الجيد. وهذه ظاهرة مرصودة، وقد تحداها عدد قليل منهم، مثل ماركيز ويوسا، اللذين وصلت المنافسة بينهما إلى حد العراك بالأيدي. وهناك صورة شهيرة تُظهر ندبة سوداء تحت عين ماركيز جراء لكمة تلقاها من صديقه يوسا. ورغم أن اللكمة كانت بسبب شخصي، فإننا يمكن أن نتوقع بأن عنفها لم يكن يخلو من ظل المنافسة بينهما على الصوت الفني وطريقة التعبير السردي.

كان ماركيز ميّالًا إلى الحس الأسطوري المتمثل في الواقعية السحرية. أمَّا صديقه يوسا، فكان أميل إلى تحويل فن الرواية إلى بحث دؤوب لا يتأتى بالموهبة وحدَها، بل بالكد والتعب ومواصلة النبش في المراجع. وكلاهما متحقق وموجود، بل كلاهما نجم لامع في عالم الرواية، لكننا لا نعلم كيف سينظر العالَم إلى الموهبتَين بعد مرور الحقب والأعوام الطوال، وهل ينتصر صوت أحدهما على الآخر؟ لم نزل تحت وطأة الصدمة من كلتا التجربتَين، ووارد جدًّا مع مرور الأزمان أن يتضاءل صوت أحدهما الفني أو يضمحل، في حين يبرز صوت الآخر، مَن يدري؟!

اترك تعليقاً