في واحد من وجهيها، تبدو العزلة القسرية أشبه بسجن يحدّ من أمور كثيرة. ولكنها من جهة أخرى تتيح للمرء أن يذهب بوجدانه وأفكاره حيثما يشاء، طالما أن لا محيط اجتماعـــي يتربـــص بـــه ليقيّــم ويحاسب ويحاكم.

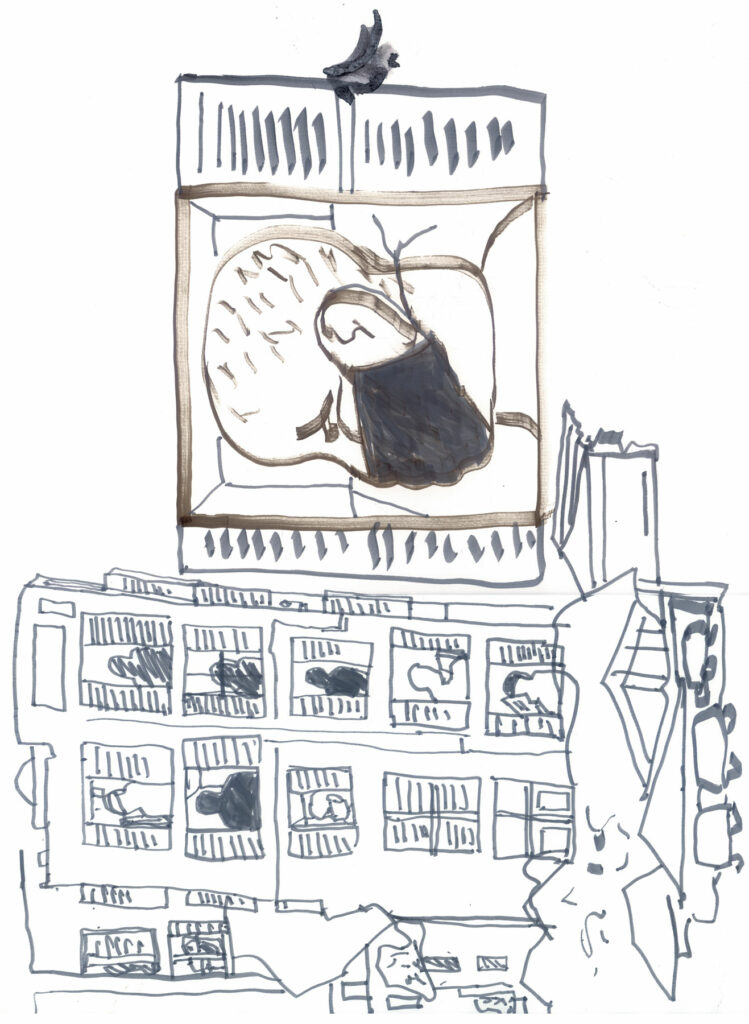

وفي هذه العزلة التي لا عهد لنا بما يشبهها سابقاً، وفرضها علينا وباء عالمي، تحولت جدران بيوتنا إلى مرايا تعكس خواطرنا وآمالنا وذكرياتنا وقِيَمنا، وغالباً بأشكال متقطعة ومتموجة شبه عشوائية ومن دون ترتيب. وإن جرى ترتيب بعضها، فلا يكون ذلك إلا بفعل عقارب الساعة، كما هو الحال عند سعيد السريحي في النص الآتي:

الساعة الثالثة بعد الظهر..

الساعة التي عاشت منسية على مزولة الوقت،

الساعة المتواضعة التي اعتادت أن تمرّ كل يوم خجولة لا يكاد يأبه لها أحد،

الساعة اليتيمة، الرثة، البائسة.

الساعة الثالثة بعد الظهر..

ليست موعداً لصلاة ولا ميعاداً لطعام، ليست ساعة انطلاق للمدارس والأعمال كما أنها ليست ساعة عودة منها..

لا زائر محتملاً هذه الساعة يعنُّ له أن يطرق الباب، والهاتف اعتاد أن يبقى صامتاً،

ولا أحد يخطر على باله أن يخرج للتنزه في هذه الساعة.

الثالثة بعد الظهر..

ساعة فارغة من المعنى، لا تصلح لشيء غير القيلولة، النوم .. كأنما هو إمعان في تجاهلها..

الثالثة بعد الظهر.. ساعة مقتطعة من النهار ملحقة بالليل،

الثالثة..ساعة تبدو شمسها لعباً في الوقت الضائع..

الثالثة بعد الظهر ساعة ميتة..

كورونا وحدها أعادت ترتيب الوقت، لم يعد النهار بعدها نهاراً كاملاً ولم يعد الليل معها ليلاً يبدأ بغروب الشمس..

كورونا وحدها أعادت للساعة الثالثة بعد الظهر اعتبارها،

فاصلاً غدت هذه الساعة بين المسموح والممنوع،

خطاً فاصلاً بين الداخل والخارج،

كأنما هي أذان فجر يوم من أيام رمضان، ينتصب عقربها علامة بين الحلال والحرام

كأنما هي ساعة الخلاص ..

كأنما هي ساعة القصاص،

قبلها .. لك في الأرض متسع، الأرض كلها فناء خلفي لبيتك..

بعدها.. لا يعود لك من الأرض بما رحبت غير ما تحدِّده جدران بيتك..

الساعة الثالثة بعد الظهر تغرب الشمس باكراً ويحل ليل ثقيل،

تعود إلى بيتك مكرهاً..

تعود إلى نفسك أشد إكراهاً..

تنعزل عن العالم، تسكنك عقارب المخاوف، تتلوى وحيداً بانتظار أن يتحرك عقرب الساعة، والعقرب متشبث بالثالثة لا يريم.

يتقطر سم الوقت في شرايينك، تسند رأسك إلى مخدة من الشوك وتأخذك ذكريات لها طعم الموت ورائحة أجساد الموتى القدامى..

أدخلتنا يد الكورونا في التجربة..

كنا نقرأ التاريخ فجعلت منا تاريخاً..

سيكتب التاريخ عنا.. سيكتب عن جيل ولد في سنة الكورونا وعن أجيال سوف تموت في زمن الحجر..

كنا نقرأ روايات من شرق الأرض وغربها، فوحّدت شرق الأرض وغربها في رواية واحدة..

تعددنا في الأعراق

واختلفنا في الأديان

وتقاتلنا في المذاهب

تباينا في الطبقات والمناصب وتصارعنا حول المصالح والمبادئ.

أعادتنا الكورونا ثانية إلى مقاعد الدرس، وراحت تتلو علينا كتاب البينات.

علمتنا الكورونا أن الناس سواسية، سواسية كأسنان المشط..سواسية كصرخة الولادة وشهقة الموت.

كم أنت عادل أيها الفيروس القاتل..

عرّفتنا بما لم نكن نعرف..

حدثتنا عما كنا نظنه لا يتجاوز كونه روايات يستوحي مؤلفوها من الواقع شيئاً ويضيفون إليه من الخيال أشياء، فعرفنا أنها نبوءات بزمن قادم كما هي سجلات لزمن مضى.

أكدت لنا الحقيقة الغائبة وراء ما كنا نتوهمه مجرد صناعة للسينما يبالغ فيها المخرجون والممثلون ليثيروا في أنفسنا رعباً لا نلبث أن نعود بعده إلى الطمأنينة حين نتذكر أن ما نشاهده مجرد “تمثيل في تمثيل”، قلت لنا ستكونون جميعكم أبطالاً في السيناريو الذي أعددته لكم.

حملتنا على إعادة النظر في صفحات من تاريخ قديم للبشرية كنا نتوهم أن روّاته لم يكونوا صادقين حين تحدثوا عن تلك المدن والقرى التي أفرغها الموت من قاطنيها، وأنذرتنا سوف ترون بأعينكم الموت يتخطف الناس في كل بقعة من بقاع الأرض.

أدخلتنا يد الكورونا في التجربة..

أعادتنا أطفالاً يأخذ بتلابيبنا الخوف حين يروي لنا آباؤنا حكاياتهم مع الموت الذي لا يعرفون من أي جهة كانت تهب عليهم رياحه..

في عزلتك تعود طفلاً تجلس إلى جوار تلك العجوز..

- ياما مر علينا وياما شفنا يا وليدي..

تحدثك عن سنة الرحمة، يوم أن كان الأحياء من أهالي الرويس يضعون جثامين من ماتوا منهم ليلاً أمام الأبواب المواربة فإذا أيقظ الصباحُ من لم يموتوا منهم، مرّوا بين بيوت الطين والصندقات والعشش يجمعون أولئك الموتى. تهتف بهم امرأة من وراء باب موارب: - أبو محمد يطلبكم الحِل، مات البارح وما قدرت أخرجه من البيت.

تفتح الباب ويحملون جثمانه مع من حملوا، يصلون عليهم جميعاً ويودّعونهم جميعاً في قبر واحد، ثم يعودون أدراجهم ليجمعوا من مات منهم نهاراً..

نفض مساعد يديه من تراب القبر، التفت إلى عبيد الله: - يا ترى يا عبيدالله مين فينا يدفن الثاني؟

لم يجب عبيدالله، غير أن أياً منهم لم يدفن الآخر، كلاهما كان محمولاً على أعناق من شاركوهم دفن موتى اليوم السابق.

تسند العجوز ظهرها إلى قبور عشرة من أبنائها وبناتها: - البارح شفت زبيدة في الحلم، زعلانة مني كانت.

- ليش يا جدة؟

- تقول تأخرت عليهم، قاعدين يستنونني، قالت لي يا يمّه شكلك الدنيا عجبتك، نسّتك بناتك..

تتنهد وتمسح دمعة غافلتها ففضحت صبرها: - والله ما نسيتهم، بس الأعمار بيد الله، لا مت مع اللي ماتوا سنة الرحمة ولا مت مع اللي ماتوا سنة الجدري..

سنة الجدري..الموت يعصف بالرويس ثانية، والذين ولدوا سنة الرحمة قطفت سنة الجدري أكثرهم.. - كثيرين ماتوا، بنتي زبيدة، واثنين من عيال عمي، وواحد من أخواني، بيت أبو جنب ماتوا كلهم، فنيوا، أم حسين جارتنا ماتت هي وثنتين من بناتها..

ثم تروح تحدثك كيف طوقوا الرويس بشبك، لا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد: - والله يا وليدي اللي ما ماتوا بالجدري ماتوا من الجوع ..

تنفض رأسك، يتساقط قمل ذكريات الموت والأوبئة من شعرك. تنهض من جلستك التي مرت ساعات عليها مذ اقتعدت هذا الكرسي. ترمي بنظرك إلى الساعة. العقرب لا يزال متشبثاً بالثالثة..

ثَمَّة وقت في العُزلة غير هذا الوقت الذي ألفناه، ثَمَّة وقت يشبه وقت الكوابيس التي تداهمنا في النوم. ثقوب سوداء في الوقت، تبتلعنا، نمرّ نحن والوقت لا يمر، تتعثر في خطواتك، تصطدم قدمك بالمنضدة، تعود تجلس في مكانك الذي أصبح نصيبك من الأرض بما رحبت، نصيبك من الأرض بما لم تعد ترحب.

ثَمَّة وقت في العُزلة غير هذا الوقت الذي ألفناه، ثَمَّة وقت يشبه وقت الكوابيس التي تداهمنا في النوم. ثقوب سوداء في الوقت، تبتلعنا، نمرّ نحن والوقت لا يمر، تتعثر في خطواتك، تصطدم قدمك بالمنضدة، تعود تجلس في مكانك الذي أصبح نصيبك من الأرض بما رحبت، نصيبك من الأرض بما لم تعد ترحب.

الساعة الرابعة عصراً..

- يجرح الصمتَ صوتُ المؤذن القادم من أقصى الحي، حشرجة تمزق غلالة صوته:

حي على الصلاة

حي على الفلاح

يفرغ من الأذان، يغادر المسجد، يغلق الباب على حزن المنبر وحيرة سجاد، لا مصلين يشهد على تسبيحهم عند السجود. يهبط المؤذن درجات المسجد مكسوراً، ماذا لو عاد أدراجه ثانية، ترك باب المسجد موارباً لعل ثَمَّة طيراً يحط في المحراب يصلي.. - يا الله..

كأنما لم تقلها من قبل، كأنما تدفع بها ضيق جدران تطبق على صدرك، كأنما تستغيث بها من ضيق نفسك بك، تتذكر أولئك الذين (ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه).

لم تكن ممن تعلَّقت قلوبهم بالمساجد، لست ممن يحنُّ إلى المسجد حين يخرج منه حتى يعود إليه. كنت صبياً يلومك والداك على صلاتك في البيت. كنت تلوم نفسك كذلك. ثم ران على قلبك فلم يعد أحد يلومك ولم تعد تلوم نفسك، تطير فرحاً بمن يرى أن الصلاة في المسجد فرض كفاية، غير أن حزناً شفيفاً يتغلغل في قلبك الآن: - لو بقي لي من حياتي مشوار واحد لتمنيت أن يكون إلى المسجد

- حِليتْ لك الصلاة في المسجد ذحين لما صارت ممنوعة؟

تقول زوجتي ثم تهمس: - يا خوفي تكون حليت لك بس من شان صارت ممنوعة..

كورونا.. ليست فيروساً يصيب الرئتين فحسب، لفيروسها يد لاعب ماهر يخلط الأوراق، ثم يلقي بها على المنضدة. لا تعرف بعدها ورقة من أخرى، الكورونا قلبت كل المفاهيم، كسرت كل القيم، ويل لها وهي تجعل من بطالتنا عن العمل حلاً ومن قطع التواصل مع من نحب ونألف فضيلة، ومن خروجنا إلى الصلاة خطيئة، ومن مغادرتنا بيوتنا بعد الساعة الثالثة جريمة..

الساعة الخامسة..

الشمس تلملم أشعتها من على جدران الجامع الكبير وتهم بغياب لا تعلم متى تعود منه. غارثيا لوركا يتكئ على حائط متهدم في ضواحي غرناطة، يخط على رمل ملطخ بدم مصارع الثيران إغناثيو سانشيز مخياس، رمل موشوم بآثار مشيعيه، يكتب لوركا بكائيته (في الخامسة بعد الظهر.. كانت الخامسة بعد الظهر):

الصخرةُ جبهةٌ تنتحب عليها الأحلام

دونَ مياهٍ متلاطمة وسروٍ متجمد

الصخرةُ كتفٌ نحمل عليها الزمان

بين أشجارٍ من الدموعِ والخيوطِ والكواكب

أنا رأيت زخاتٍ رمادية تتحرك نحو الأمواج

رافعةً أذرعها اللطيفة المثقبة

لتتجنب الوقوع في يدي الصخرة الملقاة

التي تفك أذرعها دون أن تشرب دمها

فالصخرةُ تجمع البذورَ والغيوم

والطيور العظمية وذئاب الظلال

لكنها لا تصدر حساً أو كريستالاً أو ناراً

وإنما حلباتٍ.. وحلباتٍ.. وحلباتٍ بلا جدران

صخرة الكورونا تحط على صدر إسبانيا، صخرة الثور الذي لم تتعود مصارعته. إسبانيا حلبة بلا جدران، تسقط راقصة الفلامنكو، يسكت صوت الإيقاع وترتفع أصوات المعاول تحفر قبوراً لصرعى كورونا.. ولوركـا لا يزال مكبّا يكتب بكائيته، يداه ملطختان بدم مخياس، شوارع إسبانيا تغرق بالدم في موسم مهرجان الطماطم..

على الضفة الأخرى كان دانتي يقرأ فصولاً من جحيم الكوميديا، والإيطاليات ينتحبن في النوافذ وينشدن “بيللا تشاو”:

صباح يوم من الأيام

استيقظت ووجدت المحتلَّ

أيها المناضل

خذني بعيداً فأنا أشعر باقتراب موتي

واحفر لي قبراً قرب الجبل

الراقصات على أنغام “الفصول الأربعة” يتساقطن حول “نافورة الأحلام”، وفيردى يعزف وحيداً في الشارع. تتساقط الفصول، ويصدح فصل الخريف وحده لحناً جنائزياً والصبايا ينتحبن في الشرفات. الموت يتمشى في الطرقات، الموت وحده كان يرقص الفالس في شوارع روما، وميلانو فصلت من أزيائها أكفاناً وسكبت قوارير العطر على قبور الموتى.

الساعة السادسة..

إسبانيا تتعلق بعقارب الساعة، كأنما هي الوحيدة التي تلملم موتاها من زوايا الشوارع ومن على ضفاف الوادي الكبير وشرفات قلعة الذهب. تلقي بهم إلى جوارك على الأريكة التي ملت منك ومللت من الجلوس عليها.

العجوز تعود تتحدث عن سنة الرحمة، كانت هي الشاهد الوحيد الذي تبقى من أهل الرويس، الشاهد الذي قرأ عليهم سورة ياسين وهم يحتضرون في البيوت، وراقب جنائزهم تتردِّد بين المساجد والمقابر. ماتت مع كل واحد مات منهم وبقيت بعد ذلك حية تروى فصولاً سقطت سهواً من “كتاب الموتى”.

مات أهلها وماتت هي بعدهم بعقود ولم تعرف أن الوباء الذي فتك بالرويس وأهله فتك بالعالم أجمع. وأن نصيب الرويس لم يكن يتجاوز مئة أو مئتي قتيل من بين خمسين إلى مئة مليون سقطوا في معركة الوافدة الإسبانية، كأنما الأرض أعدت لهم من المقابر ما فاض عن قتلى الحرب العالمية الأولى فملأتها تلك الوافدة بضحاياها، ثم فاضت لتبتلي من بقاع الأرض ما لم تمسه آلة الحرب.

إسبانيا تؤكد براءتها من نسبة تلك الوافدة إليها، تسميها حين يأتي ذكرها “الوافدة الفرنسية”، مؤكدة أنها زحفت إليها من فرنسا التي كانت تتكتم على أخبار الوباء الذي نقله الجنود الأمريكيون إليها. فالقوانين التي كانت تحكم الإعلام كانت تمنع نشر كل ما يمكن أن يوهن عزيمة الجنود الذين يرابطون في الميادين والأهالي الذين خرجوا للتو من الحرب. وحدها إسبانيا البعيدة عن الحرب والبعيدة عن تلك القوانين تحدثت صحفها عن هذا الوباء الغامض الذي لم ينج منه شرق العالم ولم ينج منه غربه ولم ينج منه أهل الرويس كذلك، فنسب الوباء إليها، هل ظلمتها التسمية؟ أم أن الحديث عن الوباء يتنزّل منزلة الوباء كذلك؟

حصد الوباء حوالي %5 من مجموع سكان الهند آنذاك وقد قدر الرقم بنحو 17 مليون شخص. وفي اليابان أحصيت أكثر من 23 ميلون حالة إصابة، نتج عنها حوالي 390 ألف حالة وفاة. وأصيب حوالي %28 من السكان في الولايات المتحدة بالمرض، وحصد أرواح ما بين 500 و675 ألف شخص. وفي بريطانيا رصدت أكثر من 250 ألف ضحية. وفي فرنسا بلغ العدد 400 ألف. وسقط في كندا حوالي 50 ألف مريض.

وعانت الجزيرة العربية ما عاناه العالم آنذاك، بيوت لم يبق فيها من أهلها أحد. أعداد الموتى فاقت أعداد من يصلون عليهم. لم يعد للزرع من يسقيه فلحق بمن ماتوا، والمواشي ترتع في البراري لا رعاة لها، والذئاب تلوب الشوارع لعلها تجد جثمان ميت لم يجد من يحفر له قبراً..

العجوز التي ذاقت مرارة فقد أهلها في جائحتين، الوافدة والجدري، لم تكن تعرف أن الرويس كان يمارس نصيبه في العولمة، العولمة التي كانت تعلن عنها الأوبئة قبل أن تصبح هدفاً للسياسة ومشروعاً للاقتصاد ومنجزاً للمعرفة، كأنما الكورونا تعود اليوم، تطل برأسها وتمد لسانها للعالم:

هل نسيتم في خضم انتصاراتكم أنني أنا من علمتكم معنى العولمة قبل أن تتفتق عنها رؤوس فلاسفتكم وزعمائكم؟ ذوقوا الدرس إذاً لكيلا تنسوه مرَّة أخرى.

الساعة السابعة..

غابت الشمس، لم يشهد أحد غروبها، لم يقف على الشاطئ عاشقان يلوحان لها وهي تغمس أشعتها في البحر، ولم يلق عليها نظرة الوداع صبي يستعجله أبواه كي يعودوا إلى البيت. وحده صوت خليل مطران يأتي من أعماق البحر مثل صوت غريق تتقاذفه الأمواج:

يا للغروب وما به من عَبرةٍ

للمسـتهــام، وعِبــرةٍ للرائـي

أوليس نزعاً للنهار وصرعةً

للشمس وسط جنازة الأضواءِ لم أسمع صوت المؤذن يدعو لصلاة المغرب، افتقدت حشرجة صوته. كان صوت التلفاز وحده يملأ الفراغ بأخبار كورونا، أصبحت كل الأخبار أخبارها، تتفقد بقية الأخبار، تتمنى خبراً واحداً لا يلهج بكورونا ولا تجد، تشتاق لخبر انقلاب في دولة من دول العالم الثالث، مظاهرات تطالب بإسقاط نظام، أي خبر غير أخبار كورونا، أي أعداد من الضحايا غير أولئك الذين تفتك بهم كورونا….

كورونا وحدها تتصدَّر نشرات الأخبار وتتوسطها وتكون لها الخاتمة، الكورونا وحدها مدار التقارير والحوارات والندوات واستطلاعات الرأي. تغلق التلفاز تنهض من مكانك، لا تعرف أين تذهب، تعود تجلس ثانية وتفتح التلفاز مرة أخرى فتطل الكورونا من أعين المذيعين وأفواه المذيعات.

الساعة الثامنة..

تنازعك نفسك متابعة الأخبار، تهم بها ثم تتراجع عنها، باتت مكرَّرة، لا جديد فيها إلا تزايد أرقام الموتي والمصابين. البشر صاروا أرقاماً ونشرات الأخبار صفحات للوفيات، وأحاديث زعماء العالم وعلماء الأوبئة وخبراء الاقتصاد كلمات متقاطعة..

لا يقين تسند إليه ظهرك وتحيا مطمئناً أو تموت مطمئناً، ما يبرمه المتحدثون في تصريح الصباح يُنقضه متحدثون آخرون في تصريح المساء، وربما نقضوه هم أنفسهم. تبحث عن يقين فيهمس في أذنك المعري:

أمّا اليقينُ فلا يقينَ وإنما

جلُّ اجتهادي أن أظنَّ وأحدسا المعري؟..

وحده المعري لو كان حيّا لكان أقل الناس جميعاً تبرماً بهذه العُزلة. وطّن نفسه على الأخذ بها، اختارها أسلوب حياة. أما نحن فقد أكرهتنا الكورونا على ذلك، فضقنا ذرعاً ببيوتنا وضاقت بنا كأنما غدت بيوتنا مقابر لأنفس باتت أجسادها محشورة كقطع الأثاث في الزوايا والردهات والبيت الرمس، وأبو تمام يجلس مكتئباً في الزاوية المعتمة من الغرفة يتابع أخبار الكورونا ثم يتمتم:

كل شيءٍ غثٌّ إذا عاد والبيت إذا ما ألفته رمسُ في العُزلة نتأمل علاقتنا بأنفسنا، لا تبدو علاقة ود وألفة. لكأنما كنا، ونحن نحرص على التواصل بمن حولنا قبل أن تضرب هذه العُزلة نطاقها علينا، نمارس ضرباً من الابتعاد عن أنفسنا، نقيم بيننا وبينها بحاراً ترسو فيها السفن المحمّلة بالغرباء، والذين يظلون غرباء مهما اقتربوا، فإذا ما ألفناهم، أو ألفتهم أنفسنا، بحثنا عن غرباء جدد يقفون سداً بيننا وبين أنفسنا..

في العزلة نتأمل علاقتنا ببيوتنا، ليست علاقة ود وألفة من دون شك. نأوي إليها مضطرين، نأخذ قسطاً من الراحة، ثم لا نلبث نبحث عن سبل للانعتاق منها، مقهى نتناول فيه فنجان قهوة وكأنما لا قهوة في بيوتنا، شارع نتسكع فيه وكأنما قد خرجنا تواً من السجن، ثم لا نعود إلى بيوتنا إلا للنوم. العُزلة؟

لم أعد على يقين من شيء، هل تتيح لنا هذه العُزلة فرصة للتفكير العميق في علاقاتنا بمن وبما حولنا، أم هي تدخلنا مرحلة من الهذيان تغدو فيها الفلسفة ضرباً من الثرثرة، أو نتوهم في هذه العُزلة الثرثرة ضرباً من الفلسفة. هل الفلسفة ثرثرة مرتبة، والثرثرة فلسفة مبعثرة؟ كل ذلك لا يهم، كل ذلك لم يعد يهم، الكورونا لا تفرق بين الفلاسفة والمجانين، ربما لو كان آينشتاين حياً لكان هدفاً من أهداف كورونا، مثله مثل ذلك السكّير المتشرد في أزقة مانهاتن.

التاسعة مساء..

ما زلت تترنح بين الفلسفة والهذيان، كلما ملّت إلى جانب قادت خطاك الكورونا إلى الجانب المقابل. تتذكر طه حسين، يحاوره عشرة من مثقفي مصر على رأسهم نجيب محفوظ وعبدالرحمن بدوي وأمين العالم وثروت أباظة وعبدالرحمن الشرقاوي. تتذكره وهو يتحدث عن ألبير كامو فيصفه بأنه يكتب ما لا يعرف ويقول ما لا يعلم وأن روايته “الطاعون” مجرد فلسفة. وحين تقول له المذيعة التي كانت تدير الحوار: يعني ثرثرة؟ يؤكد: نعم ثرثرة.

لا تعرف ممّ تعجب، من رأي طه حسين في هذه الرواية التي منحت صاحبها جائزة نوبل ونصبته واحداً من أعظم الروائيين في العالم، أم من تداخل الفلسفة والثرثرة في حديث طه حسين حين ناوب بينهما في تقييمه لتلك الرواية. غير أنك تعجب كل العجب أن يتخفى لك الوباء في أدق التفاصيل، أن يطل الطاعون الذي تهرب من مواجهته في نشرات الأخبار عن الكورونا برأسه في المتاهة بين الفلسفة والثرثرة. لا تتذكر متى قرأت رواية الطاعون، ولا تكاد تتذكر كثيراً من تفاصيلها وأحداثها وشخوصها. لا تكاد تتذكر منها غير مدينة وهران وهي معزولة تحت حصار الحجر الصحي بعد أن ضربها الطاعون..

تشعر أن الوقت ملائم لإعادة قراءة تلك الرواية وقراءة الوباء من خلال العيش في أجواء الوباء، وتأمل الحجر من داخل الحجر نفسه. وحين لم تعثر عليها في مكتبتك التي عجزت عن ترتيبها، رحت تبحث عن نسخة رقمية لها. لم تكن وحدك من أعادته الكورونا إلى طاعون كامو. دار بنجوين أعادت طباعة الترجمة الإنجليزية لهذه الرواية تلبية للطلب المتزايد، وقد نفد المخزون منها على موقع “أمازون” مع ارتفاع المبيعات في الأسبوع الأخير من فبراير بنسبة %150 عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما أصبحت هذه الرواية الأكثر مبيعاً في إيطاليا. أما في فرنسا فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة %300 عن العام السابق.

ما الذي يبحث عنه الناس في تلك الرواية وهو يحيون المأساة نفسها؟ تعميق إحساسهم بالجرح؟ الفرار من واقع الكارثة التي يعيشونها إلى كارثة قديمة عاشها أناس غيرهم أو كارثة شارك الخيال في صنعها؟ لعله هذا وذاك، ولعله ليس هذا ولا ذاك، ربما هم يبحثون عن خاتمة محتملة لما يحيونه، انسد عليهم أفق التفكير فيما يمكن أن تنتهي إليه المأساة، فراحوا ينظرون كيف انتهت تلك المآسي التي لم تبق منها إلا الروايات.

الساعة العاشرة..

تتفقد علبة السجائر، الليل طويل ولم تبق هناك إلا سيجارتان، وأي محاولة للحصول على علبة للسجائر سوف تكلفك قيمة ما تدفعه ثمناً للسجائر لمدة تزيد على السنة. ليس ذلك فحسب وإنما تكلفك سمعتك لو عرف من يعرفونك أنك كسرت قوانين الحظر لمجرد شراء علبة من السجائر.

نسيت أشتري سجائر

قلت لزوجتي لعلي أسمع منها شيئاً من العزاء وهي التي ما انفكت تلومني على التدخين، تحاول أن تكرهني في السجائر فكدت لكثرة ما تحاول أن أكرهها هي.

أرتاح منها على الأقل ليلة..

وكأنما كانت تنتظر هذه اللحظة لتذكرني أن ضحايا التدخين أكثر من ضحايا كورونا، وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك ثلاثة ملايين يتساقطون سنوياً بسبب الأمراض التي يسببها التدخين وأن بعض التقارير تشير إلى أن مجموع ضحايا التدخين خلال القرن الماضي تجاوز المئة مليون.

هربت منها إلى أخبار التلفاز. بدت لي أخبار الكورونا أخف وطأة، لم يكن هناك جديد، بدت لي الكورونا لفافة تبغ، غير أن الكورونا ليست مجرد مرض قاتل، من بين الأمراض بدت لي الكورونا مرضاً إرهابياً، مثلها مثل المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، وباء إرهابي يقتل البعض بفيروسه ويقتل الجميع بما يبثه من رعب. ليس الخطر قاصراً على المصابين به، وإنما هو ممتد ليشمل كل الذين يفرحون بأنهم قد نجوا منه نهاراً. غير أن فرحهم لا يكتمل، فهم ليسوا بمنجاة من أن يداهمهم عندما يأتي المساء. الكورونا إرهاب يتهدد كل أولئك الذي الذين يقلبون وجوههم في جهات الأرض الأربع، ثم يطرقون هلعاً لا يدرون من أي الجهات يمكن أن تهب عليهم رياح الفيروس.

لا يقين تسند إليه ظهرك وتحيا مطمئناً أو تموت مطمئناً، ما يبرمه المتحدثون في تصريح الصباح يُنقضه متحدثون آخرون في تصريح المساء، وربما نقضوه هم أنفسهم. تبحث عن يقين فيهمس في أذنك “المَعري”.

الساعة الحادية عشرة..

كفاية متابعة الأخبار

تلتقط زوجتك مؤشر التلفاز من على المنضدة

ما في جديد، خلينا نشوف فِلْم؟ أيش تحب تشوف؟

أي شي

مسلسل أو فِلْم؟

مسلسل؟ يعني ضامنة نشوف كل حلقاته؟

أعوذ بالله منك، قول خير..

لم أكن بذلك القدر من التشاؤم، ولم أكن في الوقت نفسه أعبر عن ضيقي بالمسلسلات التي كانت تفضلها على الأفلام. كان هناك شعور خفي بأن أبلغ بالتجربة مداها، غاية ما يمكن أن تنتهي إليه، إمكانية أن يداهمنا الموت بين حلقة وأخرى في هذه المسلسلات، بين موسم وآخر. يجيء الموت ونحن نتهيأ لأي شيء آخر سواه، يقطفنا كما تُقطف وردة تتفتح صباحاً، كما نملة تحمل قطعة سكّر تدوسها قدم تسرع الخطا على الرصيف، أو كطفل يلتف حبل المشيمة على عنقه ويموت في المسافة بين رحم أمه ويد القابلة..

في العُزلة التي يفرضها الوباء ثَمِّة شهوة لرؤية الموت، شهوة تستبطن الخوف، شهوة لا تكاد تبلغ عتبة الوعي حتى تتوارى ثانية فيما نتابعه من أرقام المصابين في أخبار الدول وهي تتسابق في ماراثون أعداد القتلى. تتناوب على الصدارة. لا تكاد تظفر بالمركز الأول دولة حتى تتنزع منها دولة ذلك المركز، أولمبياد أوقدت الصين شعلته ثم تناوبت عليها الأيدي تطوف بها أرجاء الأرض.

تعيد العُزلة ترتيب وعيك بالعالم من حولك، ويد الوباء سيدة الموقف، صانعة الأذواق والاهتمامات. تفكر في مشاهدة فِلْم ما، يبدو كل ما ألفت منها باهتاً. تحاول أن تتذكر شيئاً من رواية الحب في زمن الكوليرا فلا تتذكر شيئاً، تتساءل عما إذا كان للحب مكان في أزمنة الأوبئة، وحين لا تظفر بإجابة تطمئن إليها تعود تسأل نفسك عما إذا كانت تتقبل أن تقضي سهرة المساء مع فِلْم من أفلام العشق أو ديوان لأحد مجانين الحب العذري. وحين تنأى نفسك بنفسك عن الإجابة عن هذا السؤال الذي تراه ساذجاً، تدرك أن لا مكان للحب ولا لأوهامه وأفلامه في زمن الكوليرا وكورونا.

تتساءل عما إذا كان فوق الأرض أحد يمكن له أن يأنس لغير تلك الأفلام التي تنزلت منزلة النبوءة بهذه الكارثة، والدراسات تؤكد على اللإقبال على مشاهدة تلك الأفلام التي تكهنت بظهور فيروسات وأمراض وأوبئة قد يكون لها تأثيراتها وتداعياتها على العالم وسكانه من البشر بمختلف أجناسهم وأعراقهم. وإذا كان كثيرون قد انتقدوا تلك الأفلام من قبل لما وجدوه فيها من مبالغة في تخويف الناس من مستقبل تعجل فيه الفيروسات بنهاية العالم، فإن ما يشهده العالم من تفشي الكورونا يجعل من تلك التوقعات التي كانت توسم بالمبالغة أمراً محتملاً، خاصة بعد تلاشي الفرق بين سيناريوهات تلك الأفلام والواقع الذي تعيشه دول العالم جميعها.

المسكونون برعب الوباء يستعيدون الأفلام التي اختلقت أوبئة مماثلة، كأنما يلتمسون فيها قدرة الإنسان على التخيل بعد أن بدا عاجزاً عن مواجهة الوباء، كأنما يبعثون لكورونا برسالة مفادها نحن قادرون على أن نصنع الأوبئة، ولسنا صنائعها وضحاياها فحسب. يستعيدون الأفلام التي تنبأت بالوباء وكأنهم يريدون أن يفسدوا على الوباء لذة مفاجأته لهم: لم تفاجئنا أيها الوباء، نحن تنبأنا بك، نحن استمتعنا بمشاهدتك.

قائمة من الأفلام تحتل بؤرة وعي العالم واهتمامه، يخرج بها من عزلة فردية إلى مشاهدة جماعية تضم عجوزاً في الصين يقتعد كرسيه المتحرك وفتى من أوروبا يلقي نظرة على التلفاز وأخرى على حبيبته النائمة على الأريكة، وجنرالاً من المارينز كان يهيء بندقيته لعدو يأتي من الباب ففاجأته الكورونا تثب عليه من النافذة.

تتنقل بين أكثر من واحد من هذه الأفلام، كذبابة تتخبط في نسيج العنكبوت، لا تعرف على أي الأفلام تستقر، تنهض من مكانك الذي ملّ منك ومللت منه. تلقي نظرة على الساعة، انتصف الليل، وآن لك أن تستقطع من زمن العزلة ساعات للنوم. لا تتمنى أكثر من حلم ترى نفسك فيه جالساً تحدث صديقاً في مقهى أو وحيداً تتسكع على الرصيف. حسبك من الأحلام حلم وقوفك منتظراً دورك أمام بائع الفول. يا لهذه العُزلة، كلما شدت على قلوبنا الخناق صغر فيها كل شي تتمناه وتواضعت فيها حتى أحلامنا.

منتصف الليل..

لم يعد فيما حولك ما يستحق أن تبقي جفنيك مشرعين، تطبقهما، كأنك تسمع صريرهما حين ينغلقان. تهادن نفسك بحلم يطلق ساقيك للريح ولا تعرف ما خبأت لك الأحلام. لا تعرف أنك إن خرجت من كوابيس دخلت في كوابيس نومك، والمسافة بينهما لم تعد كبيرة، والتشابه بينهما بات يبث في وهمك أن مؤامرة كونية كبرى تُحاك ضدك.

الأرض تنزّلت عليها لعنة السماء..

لم تشرق الشمس ذلك الصباح.. قال الذين استيقظوا فجراً: بل أشرقت ثم احتواها رماد كثيف هب عليها من أقطار الأرض..

سرى برد في أعطاف الكون، الأنهار تجمدت، وكسا الصقيع وجه البحيرات..

الموت يبسط سواده على الكائنات، الأسماك في البحيرات، الطير في السماء، الأيائل في الغابات، تجف السنابل، والأشجار تموت واقفة..

الموت الأسود يتجول بمنجله بين المدن، الدول، القارات، ولا عاصم لأحد من الموت..

الموتى يتساقطون في الميادين، الشوارع، الأزقة، على شواطئ البحار، وفي جنبات الفلوات، ولا يد تلم شتات الموتى، والديدان وحدها تتجوَّل بين الجثث المتعفنة في الشوارع والشواطئ والفلوات.

طاعون جستنيان

تهمهم في المسافة بين الصحو والنوم، توقظك يد زوجتك

صلي على النبي

تفتح عينيك:

كم الساعة؟

سبعة

تقفز من سريرك:

اختنقت، أبغى أخرج..

ما تقدر، قرروا تطبيق الحجر أربعاً وعشرين ساعة.

تلقي بنفسك ثانية على السرير، وطاعون جستنيان يعود مرة أخرى يؤثث أحلامك بالموتى، وأنفك برائحة الجثث المتعفنة.

كلاعب ورق ماهر تعيد خلط الأوراق ثم توزعها على منضدة الأرض.

اترك تعليقاً