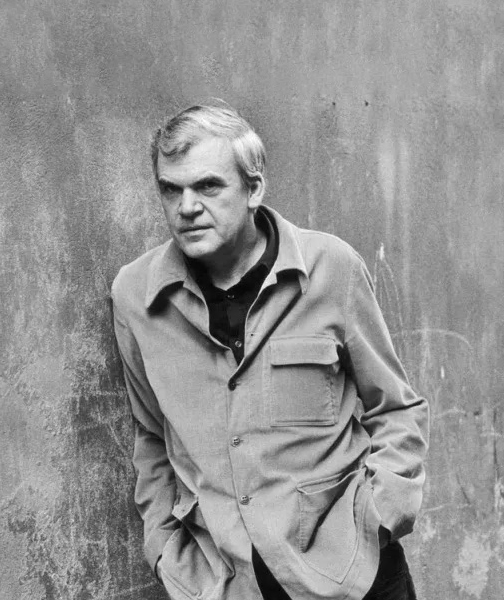

عندما تلقت “فيرا” أول مرَّة رسالة من ناشر عربي، يطلب فيها الحصول على حقوق نشر الترجمة العربية لكتاب “فن الرواية” لزوجها الذي تدير أعماله، الكاتب الروائي ميلان كونديرا، أرسلت حينها ردًا يسأل الناشر عن كل ما يتعلق بالمترجم، فكان الجواب أن المترجم يعيش في باريس، وأن من الممكن لقاءه والتعرف إليه. أصر كونديرا على مقابلة المترجم؛ لأنه كان شديد الاستياء من إساءة فهم المترجمين وحتى المحاورين لكلماته، وصادف أن المترجم كان يقيم في باريس، حيث مكان إقامته.

هكذا، جرى اللقاء الأول بين كونديرا والكاتب المترجم، الدكتور بدر الدين عرودكي عام 2000م، ليتطور إلى علاقة شخصية امتدت فيما بعد. وفي هذا المقال، يتناول عرودكي بعض تفاصيل تلك العلاقة التي ربطته بكونديرا، قبل أن يرحل في 11 يوليو الماضي.

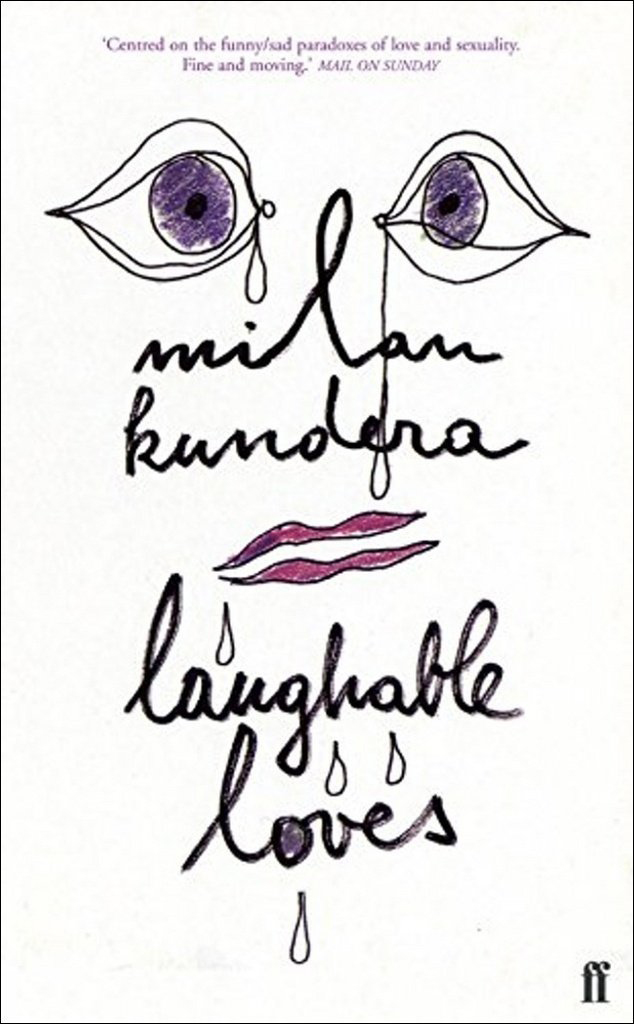

يونيو 1987م. “المزحة” هي التي كانت البداية، لكنها كانت صدفة محضة. والصُدف كما نعلم ألوان شتى، إلا أنني لم أنتبه إلى أنني سوف أسير صدفة ما، ولم أفكِّر ثانية واحدة إلى أين ستقودني هذه “المزحة” التي كانت يومئذ بالنسبة لي مجرد عنوان رواية كتبها كاتب تشيكي اسمه، “ميلان كونديرا”، ولم أكن أعرف حينئذ أنها أول رواية يكتبها، وكانت تلك أول رواية أقرؤها له في أيام معدودات، قبل أن أستكمل كتبه الأخرى، وبينها مجموعة القصص والروايات المتاحة بالفرنسية كلها: غراميات مضحكة، الحياة في مكان آخر، “فالس” الوداع، كتاب الضحك والنسيان، خفة الكينونة التي لا تطاق، بالإضافة إلى كتاب جديد، غير مترجم إلى الفرنسية هذه المرَّة، كان قد صدر قبل عام بعنوان “فن الرواية”. قضيت إجازتي الصيفية كلها في قراءة هذه الإبداعات التي لم تكن تقتصر على ما كانت تغمرني به خلال أشهر من متعة معرفة واسعة تتجسد أفكارًا أو شخصيات أو أفعالًا أو ضروب سلوك فحسب، بل تجاوزت ذلك كله لأكتشف مع الأيام كيف أنها رسَّخت لدي مفهومًا عن الرواية، لا بوصفها شكلًا من الأشكال الأدبية، بل فنًّا أدبيًا لم يكن معروفًا، بهذا المعنى، في ثقافتنا العربية الحديثة.

ذلك المفهوم عن الرواية لا يزال بعيدًا، كما ألاحظ، عن إدراك الغالبية من قرائها في كل مكان، وأعني به المفهوم الذي كان كونديرا، بعد قراءته “رابليه” الفرنسي و”سرفانتس” الإسباني وصولًا إلى “كافكا”، واعتناقه فنَّ الرواية بوصفها أداة تعبير بامتياز، يعمل على تعميقه وتجسيده في رواياته المتوالية، بدءًا من “المزحة” وانتهاءً بروايته الأخيرة “عيد اللامعنى”. وفي الوقت نفسه كان ذلك يفضي إلى تحديد الإطار لضرب من ضروب التاريخ للرواية الأوروبية، كما يراه، تجلى في ثلاثيته حول الرواية: “فن الرواية”، و”الوصايا المغدورة”، و”الستار”، التي صارت رباعية بعد نشر الجزء الأخير تحت عنوان “لقاء”.

الفكرة عبر الكتابة

في البدء كانت “المزحة” إذًا. لكنها سرعان ما أدت، عبر قراءة روايات “كونديرا” إلى تأملاته في فن الرواية نفسه، وخصوصًا فن الرواية الحديثة والأوروبية، كما اعتنقها بوصفها فنًا أدبيًا فضاؤه الإنسان والوجود، لا شكلًا أو جنسًا قائمًا بذاته بلا حدود لهذا ولا لذاك.

حملني إعجابي اللامتناهي بما قرأت من رواياته على أن أدرك أنني أمام روائي كبير حيّ. وجدتني أنساق لا إلى ترجمة رواياته، التي أخذَت خلال تلك السنوات تُنشر بالعربية دون علم مؤلفها، بل إلى ترجمة الفصول السبعة لكتابه فن الرواية، بادئًا بفصله الخامس الذي أثار انتباهي بوجه خاص، والذي حمل “في مكان ما هناك” عنوانًا، عندما استشهد كونديرا في بداية مقاله بمقطع من قصيدة للشاعر التشيكي جان سكاسيل:

لا يخترع الشعراء القصائد

فالقصيدة موجودة في مكان ما، هناك

منذ زمن طويل جدًا، هي هناك

ولا يفعل الشاعر سوى أن يكشف عنها.

كما لو أنه يقول بصيغة أخرى، بعد الجاحظ بألف عام، وربما للغاية نفسها: “المعـاني ملقاة على قارعة الطريق”، كي يشير بقوة إلى أن جوهر الإبداع يكمن في إظهار الفكرة عبر الكتابة، لا كما التُقطت فحسب، بل للكشف عما تنطوي عليه من مفارقات وتناقضات، أو من تماسك وتناغم.

الترجمة والتشويه

لم يكن كونديرا قد اطلع على رواياته التي ترجمت إلى الفرنسية قبل هجرته إلى فرنسا واستقراره فيها عام 1975م. لكنه خلال السنوات العشر التي قضاها في فرنسا، اكتشف بفعل لقاءاته العديدة مع الصحفيين، سواء في فرنسا أم في سواها من البلدان الأوروبية، أمرين كان لهما أثر كبير في حياته، أولهما كان فيما يتعلق بسلامة ترجمة رواياته، وثانيهما كانت حول الطريقة التي كان محاوروه يترجمون بها أقواله. وهذا الأمر حمله على التوقف عن إجراء أي مقابلة بعد عام 1985م. وقد حملته الأسئلة التي كان الصحفيون يطرحونها عليه على الشك في مستوى ترجمة رواياته، وحينما قرأ رواياته المترجمة إلى الفرنسية، ثم تلك المترجمة إلى الإنجليزية وجد فيها العجب العجاب. ففي فرنسا، كما كتب، أعاد المترجم كتابة رواياته مزخرفًا أسلوبه، وفي إنجلترا حذف الناشر كل المقاطع التأملية واستبعد الفصول الموسيقية وغيَّر نظام الأجزاء وأعاد تأليف الرواية، وفي بلدان أخرى ترجمت كتبه التي كتبها باللغة التشيكية عن الفرنسية. وحينما كانت كتبه تترجم عن اللغة التشيكية في بلد آخر، اكتشف أن الجمل الطويلة في رواية “المزحة” مثلًا قُسمت إلى جمل بسيطة وقصيرة. كانت الصدمة التي سببتها الترجمة قد تركت في نفسه أثرًا لا يُمحى، لا سيما أن التراجم كانت تمثل له كل شيء، منذ أن حيل بينه وبين جمهوره التشيكي، الأمر الذي دفعه إلى إعادة النظر في الطبعات الأجنبية لكتبه القديمة والجديدة باللغات الأربع التي يعرف القراءة فيها خلال حقبة كاملة من حياته.

كان هذا القلق من تشويه إبداعاته حين تترجم إلى اللغات الأخرى وراء حرصه الشديد على أن يتعرف إلى المترجم، كلما طلب إليه الحصول على حقوق ترجمة كتبه إلى لغة أجنبية ما. وكانت زوجته فيرا هي التي تدير شؤون حقوقه الأدبية مع ناشريه في العالم أجمع، وذلك قبل أن تعهد بها إلى وكالة إنجليزية مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي.

بدأ حياته موسيقيًا وملحّنًا قبل أن يعتنق الرواية أداة وحيدة للتعبير، وبالتالي كانت الموسيقى عنصرًا أساسًا في رواياته كلها، سواء على صعيد البناء الروائي أم من حيث الأسلوب.

قامـوس شخصي

عندما تلقت فيرا أول مرَّة، من ناشر عربي، رسالة يطلب فيها الحصول على حقوق نشر الترجمة العربية لكتاب فن الرواية، أرسلت حينها ردًا من كونديرا يسأله عن كل ما يتعلق بالمترجم، فكان الجواب أن المترجم يعيش في باريس.

كنت قد عزمت، منذ لقائي بأعمال كونديرا كما أشرت، على ترجمة هذا الكتاب النادر الذي يضم تأملات روائي في الفن الذي اعتنقه وسيلة للتعبير عما يريد أن يقول عن رؤيته للعالم، وليكتب في الوقت نفسه مسار تاريخ هذا الفن القائم بذاته “فن الرواية” بوصفه فنًا أوروبيًا خالصًا، وعبر الروايات الجديرة بتمثيله، التي يتمثل قوامها الجوهري في السخرية. وقد قمت بالفعل بترجمة ستة من فصوله عندما وجدت أنني أصطدم بمصاعب ترجمة الفصل السادس منه، الذي كانت كتابته نتيجة إعادة كونديرا النظر في ترجمات رواياته واعتماد طبعتها الجديدة صيغة نهائية بالفرنسية.

كان كونديرا يرى نفسه خلال هذه المغامرة في السهر على ترجمات رواياته كمن “يركض وراء عدد من الكلمات التي لا تحصى، كالراعي وراء قطيع من الغنم المتوحشة، إنسان حزين في نظره، مضحك في نظر الآخرين”. اقترح عليه “بيير نورا”، مدير تحرير مجلة “لوديبا”، وقد لاحظ آثار معاناته تلك، أن يكتب قاموسه الشخصي: قاموس رواياته، كلماته الجوهرية، كلماته الإشكالية، كلماته المفضلة؛ كي ينشرها في مجلته (لوديبا Le Débat). فاعتمده كونديرا في كتابه هذا فصلًا حمل عنوانًا حسب عدد هذه الكلمات التي يحتويها، والذي تغيَّر من طبعة إلى أخرى من “تسع وثمانين كلمة” عندما نشر في المجلة أول مرَّة إلى “إحدى وسبعين كلمة” ثمَّ إلى “ثلاث وسبعين كلمة” ثم إلى “سبع وسبعين كلمة”، وانتهاءً بـ”تسع وستين كلمة” حسب الطبعة النهائية لمؤلفاته الكاملة التي أشرفَ عليها شخصيًا.

الإشكالية المفضلة

كنت أتلمّسُ عبر هذه الكلمات الجوهرية الإشكالية المفضلة لدى كونديرا لا عالمه الروائي فحسب. بل أجرؤ على القول: كنت أكتشف عالمه الشخصي وشعورًا وإحساسًا وقيمًا، وبإيجاز رؤيته للعالم التي أعادتني ثانية إلى مبدعاته الروائية كلها في رحلة لا تكاد تنتهي. لكن هذه الكلمات، وقد حاولت مقاربتها بهدف وضعها تحت تصرف القارئ العربي، طرحتْ عليَّ مشكلة شديدة الحساسية عند محاولة ترجمتها؛ نظرًا لاستحالة العثور على نظير عربي وليد قواعد الاشتقاق لكل كلمة من الكلمات الفرنسية وليدة التركيب، والتي تتألف في غالب الأحيان من عناصر ذات مصادر مختلفة تعكس تاريخها وتركيبها أو توحي رنات مقاطعها الصوتية بمعان مختلفة تضفي على معناها العام ما لا يمكن لأي لغة أخرى أن تعكسه أو أن تقوله. أحد الأمثلة البليغة على ذلك هي الكلمة الفرنسية “ensevelir” التي تترجم عادة بالكلمة العربية “كفّن”. يكتب كونديرا حول هذه الكلمة: “لا يكمن جمال كلمة ما في انسجام مقاطعها الصوتي، بل في تداعيات المعاني التي يوقظها رنينها”.

وكما نرافق النوتة التي تُعزف على البيانو بأصوات توافقية، وإن كنا لا ننتبه إليها لكنها ترنّ فيها، كذلك فإن كل كلمة محاطة بموكب غير مرئي من كلمات أخرى لا تكاد تُرى لكنها ترنُّ معها. ولذلك أضرب مثلًا، يبدو لي دومًا أن كلمة “ensevelir” تنزع بصورة رحمانية عن أكثر الأفعال إثارة للرعب، في جانبه المادي (كفّن). ذلك أن جذر الفعل “sevel” لا يستثير فيّ شيئًا، في حين أن رنين الكلمة يحملني على الحلم: نسغ (sève) ـ حرير (soie) ـ حواء (Eve) ـ إيفلين (Eveline) ـ مخمل (velour)، فكأن المعنى حُجِب بالحرير وبالمخمل (ويُشار إليّ: ذلك إدراك غير فرنسي بصورة كلية لكلمة فرنسية.. نعم، لقد كنت أتوقع ذلك).

كلمة أخرى لا تقل صعوبة عن الكلمة السابقة أو عن سواها في هذا الفصل، وهي كلمة “Sempiternel”، التي وضعت مقابلها العربي كلمة “سرمدي”. ويكتب كونديرا حولها: “ليست هناك أيّ لغة تعرف كلمة كهذه الكلمة، على هذا القدر من الطلاقة بالنسبة للأبدية”.

اكتشف كونديرا أن المترجم في فرنسا أعاد كتابة رواياته مزخرفًا أسلوبه، وفي إنجلترا أعاد الناشر تأليف الرواية، الأمر الذي كان وراء حرصه الشديد على أن يتعرَّف إلى المترجم كلما طلب إليه الحصول على حقوق ترجمة كتبه إلى لغة أجنبية.

تساءلت يومئذ: هل يمكن لكلمة “كَفَّنَ” أو لكلمة “سرمدي” أن تُترجِم، إلى جانب المعنى، ما تنطوي عليه الكلمة الفرنسية المقابلة لها من إيقاعات؟ كان الحلُّ الوحيد الممكن في نظري أن أضع الكلمة الفرنسية المترجمة جنبًا إلى جنب مع الكلمة العربية المختارة، وأن أحيل القارئ كلما دعت الضرورة إلى هامش أشرح فيه ما أراه ضروريًا عند الحاجة، وهو ما حملني أخيرًا وبعد ما يقارب عقدًا ونيفًا من السنوات إلى أن أعقد العزم على نشر الكتاب كاملًا.

مع الناشر العربي

صدرت طبعة دمشقية من الترجمة، قام فيها الرقيب بحذف مقطع من الفصل السابع يحمل عنوان “خطاب القدس: الرواية وأوروبا”. وهذا العمل دفعني لنشر ترجمتي ثانية دون تشويه، وقد حاولت عمل ذلك بفضل صداقتي مع الناشر، الذي رحَّب بنشر الكتاب وسارع إلى الحصول على حقوق نشره بالعربية من الناشر الفرنسي، دار “غاليمار”، الذي أحاله إلى زوجة كونديرا التي كانت مديرة أعماله وتدير بالتالي شؤون حقوقه الخاصة بالترجمة إلى اللغات الأجنبية. وعندما علم كونديرا برغبة ناشر عربي في نشر الترجمة العربية لكتاب فن الرواية سأله عن المترجم، فأجابه: إنه يقيم في باريس وأن بوسعه مقابلته متى ما أراد ذلك.

عندما أخبرني الناشر بذلك ناقلًا إليَّ رقم هاتف ميلان كونديرا قمت على الفور بالاتصال به، ورجوته أن يقبل وزوجته دعوتي لهما لتناول الغداء في مطعم معهد العالم العربي المطل على باريس وكاتدرائية نوتردام.

كان هذا هو لقائي الأول مع هذا الروائي الكبير بعد حوالي أربعة عشر عامًا مضت على لقائي مع روايته الأولى “المزحة”، التي جمعتني بها صحبة شبه يومية منذ قراءتها أول مرَّة. ومنذ لحظة وصولهما لاحظت حذره الشديد في نظراته وملامح وجهه، في حين كنت، بطبيعة الحال، أحاول عبثًا أن أتناسى كل ما قرأت حول شخصه أو طباعه بقلمه أو بقلم الآخرين الذين التقوا به. لكن الترحيب به وبزوجته أنساني كلا الأمرين، لا سيما أنه كان عليَّ شرح قائمة الطعام والشراب الذي كان من الواضح أنه لم يسبق لهما تذوق مثله، وعندما وصل الطعام أخرجت فيرا من محفظتها بندولًا فضيّ اللون مربوطًا بخيط وجعلته ينوس فوق صحنها ثم فوق صحن ميلان حتى سكنت حركته، فكأن سكون حركته قد منحها أو منحهما بعض الطمأنينة. ثم بادرت فيرا بالتحدث إلى كونديرا عن تجربة لكتابه، الذي أراد قبل موافقته على منح حقوق ترجمته للناشر أن يعرف المترجم، فقصصت عليه ما كنت أراه من صعوبة في اختيار المقابل العربي للكثير من مفرداته، لا سيما تلك التي كان يعدّها كلماته المفتاحية أو الجوهرية لإدراك عالمه الروائي، والتي كانت تمثل، في الفصل الذي خصصه لها، المعضلة التي لابد من حلها بصورة أو بأخرى كي أدفع بالكتاب إلى الناشر، قبل أن أستقر أخيرًا على الحل الذي سبقت الإشارة إليه هنا.

روح “فيرا”

بدا لي أن الحلّ الذي توصَّلت إليه قد راقه، إذ سرعان ما أعلن قبوله وضع الهوامش الضرورية التي تفرضها بعض المفردات في ترجمتي، بل ترك لي حرية حذف المقاطع الموسيقية أو حول الموسيقى، وسرعان ما عبَّرت عن رفضي شخصيًا أن أحذف أي كلمة من الكتاب أيًا كانت طبيعتها، لاسيما أن الموسيقى عنصر أساس في رواياته كلها، سواء على صعيد البناء الروائي أم على صعيد الأسلوب، فهو الروائي الذي بدأ حياته موسيقيًا وملحّنًا قبل أن يعتنق الرواية أداة وحيدة للتعبير، فلاحظت ارتياحه وموافقته على نشر الترجمة العربية.

صدر كتاب “فن الرواية” عام 2001م مع غلاف كان الناشر قد أرسله إلى كونديرا قبل الطبع ونال إعجابه، وكان صدوره المناسبة التي أتاحت لي لقاءه وزوجته مرة أخرى حين دُعيت إلى بيتهما. وكان اللقاء يومها حارًا ومرحًا، أفاضت عليه فيرا روحها المرحة محاولة صرفي عن الرصانة المبالغ فيها كما يبدو وهي تناديني: “سيدي المدير”، وأدركت، لحسن الحظ، غرضها فتخليت عن رصانة كنت أظن أنها ضرورية في حضرة أحد كبار الروائيين في القرن العشرين.

الوصايا المغدورة

كان يومها منطلق مشروعي لترجمة كتابه الثاني عن الرواية “الوصايا المغدورة”، الذي صدر بالعربية من دون ترخيص رسمي مترجمًا عن الإنجليزية، مع أنه كُتب بالفرنسية تحت عنوان “خيانة الوصايا”. وحينما أفصحت لـ”كونديرا” خلال غدائنا عن رغبتي في ترجمة هذا الجزء، عبَّر عن سعادته، وأخبرني أنه ينوي نشر جزء ثالث كان قد بدأ بإعداده منذ أن نشر الجزء الثاني عام 1993م، وكنا يومئذ في نهاية عام 2001م. وكان عليّ أن أنتظر صدور هذا الجزء عام 2005م حتى أستكمل ترجمة الكتاب الثالث الذي سارعت إلى ترجمته. أخبرت “كونديرا” أنني سأرسل ترجمتي لكتاب “الوصايا المغدورة” كي ينشر، بينما أقوم بترجمة الجزء الثالث، وعندما علم أن النشر سيكون بالقاهرة بالاتفاق مع مدير المشروع القومي للترجمة في المجلس الأعلى للثقافة، الصديق جابر عصفور، اقترح عليَّ، في هذه الحالة، أن أنشر الكتب الثلاثة معًا حول الرواية، كما ستفعل خلال عام دار “غاليمار” بإصدارها معًا ضمن مجموعة خاصة.

في منتصف عام 2006م، أخبرت كونديرا أنني أنهيت الترجمة، وأنني أقوم بإعداد النصوص الثلاثة التي ترجمتها لمراجعة شاملة، طالبًا منه موعدًا كي أستعين به على كتابة الأسماء التشيكية كما تُلفظ في لغتها الأصلية، كي لا أكتبها بالعربية كما تلفظ بالفرنسية، فرحّب بذلك لكنه أعلمني أنه سيرسل لي كتابيه “فن الرواية” و”الوصايا المغدورة” في الطبعة الأخيرة لهما، كما أخبرني أنه أجرى عددًا من التعديلات في نصوص الكتابين كي آخذ بها، واتفقنا على موعد نلتقي به نهارًا في بيته كي نراجع الأسماء التشيكية معًا.

بكيت بمرارة

يوم الموعد، أصعد إلى بيته. أقضي خمس ساعات بصحبته، متقابليْن لم نتوقف ثانية واحدة عن الحديث بعد أن أنهينا لفظ الأسماء التشيكية في أقل من ربع ساعة. خمس ساعات بدت لي فضاءً زمنيًا كنت أتمنى أن يمتد إلى ما لا نهاية.

بدأت الحديث بسؤال حول كلمة استشهد بها في خطبة القدس عن الرواية وأوروبا، نقلًا عن “رابليه”، وهي كلمة (Agélastes) “آجيلاست” كما تلفظ بالفرنسية، وترجمتها “أجلاف” أي الإنسان الذي لا يضحك، . قلت له: “يبدو لي أن أصل الكلمة ليس إغريقيًا كما ذكرت، بل يبدو لي عربيًا نظرًا للتشابه بين الكلمتين شأن الكلمات الفرنسية ذات الأصل العربي”. لم يتوقف كونديرا عند ملاحظتي هذه، لذلك قلت له مباشرة إنني كنت أتطلَّع إلى إجراء محادثة طويلة معه، لكنني أعرف أنه توقَّف عن إجراء أي محادثة نظرًا لخيبة أمله من أن أعيش المقابلات التي كانت تجرى معه.

كي لا أخون فهمي له، لن أسرد هنا من الذاكرة ما دار بيننا خلال هذه الساعات. كنت أعرف أن كل ما كان يحدثني به سبق أن كتبه خصوصًا في ثلاثيته التي صارت فيما بعد رباعيته حول الرواية، وأعرف أن آخرين من الروائيين السابقين، مثل: فلوبير، أو المعاصرين، نابوكوف أو إيتالو كالفينو أو فوكنر، كانوا مثله لا يطيقون أن يعرف جمهورهم حياتهم الخاصة.

ما يسعني قوله دون خيانة أحد، إنني عندما عدت من هذا اللقاء إلى بيتي وسجلت على المخطوط التعديلات الضرورية تمهيدًا لإرسال الثلاثية إلى القاهرة، بكيت بمرارة لأنني أيقنت أنني لن أعيش مرَّة أخرى هذه الصحبة ربما لسنوات، كما بكيت بمرارة مرَّة أخرى لحظة رحيله عن عالمنا.

اترك تعليقاً