السوق هو القلب النابض في كل مدينة، وهو الشريان الذي يمدها بالحياة.

وأكثر من ذلك، لا وجود لمدينة مهما كانت صغيرة من دون سوق، ولا مكان للسوق خارج المدينة. حتى إننا لا نعرف أيهما سبق الآخر إلى الظهور.

إنه الفضاء الذي يمد الحياة الحضرية بجميع احتياجاتها اللازمة للاستقرار. يتغذى من نمو المدينة، وتتغذى المدينة من نموه. فيكاد يكون خطابًا عن نوعية الحياة فيها وأحوالها.

وبسبب ارتباطه العضوي هذا بالحياة الحضرية، كثيرًا ما تتجاوز أهمية السوق وظيفته الأولية، ليصبح مسرحًا للأحداث واللقاءات والاستكشاف، حتى ليمكن القول إن “السوق” أصبح نافذة ثقافية على كثير مما يجري في العالم، وفيه نتعلم الاختيار والمفاضلة وقيمة الأشياء.

في هذا الملف، يجول بنا عبدالله العقيبي وفريق القافلة على حفنة من أسواق العالم، لاستكشاف مدى تغلغلها في الحياة الحضرية، والتلوّن الكبير في شخصياتها، وحضورها في الحياة الثقافية، الذي لا يقل شأنًا عما تعبّر عنه في الاقتصاد.

لو شئنا أن نقتصر في تعداد مكوّنات أي مدينة أو بلدة في العالم على مكوّنين اثنين فقط، لقلنا إنهما: المسكن والسوق. فلا حياة لأي منهما من دون الآخر. ولذا، فإن تاريخ السوق، وحتى إن لم يُؤتَ على ذكره بالتفصيل، هو من ضمن تاريخ أي مدينة.

وأن يتكوّن السوق بشكل أساس من مجموعة متراصة من المتاجر، فهذا لا يعني أنه يقتصر عليها؛ إذ إن هذه المتاجر تتكامل مع مرافق عديدة أخرى مثل: المقاهي والمطاعم وحتى الفنادق؛ ليصبح السوق مقصدًا لغايات إضافية أخرى، ومتنزهًا لكثيرين.

عند البحث عن نشأة الأسواق، لا نجد غير ترجيحات علماء الأنثروبولوجيا القائلة إن الأسواق نشأت مع نشوء التجارة، قبل نحو سبعة آلاف سنة. وإلى ذلك تُضاف ترجيحات أخرى تجمل وصف الأسواق في معظم المدن التي كانت قائمة قبل الميلاد، بأنها كانت تُقام خارج المدن. وعلى الأرجح، أنها كانت دورية عندما كانت في بدايات تشكّلها. أمَّا في داخلها، فلم يكن هناك غير تجّار متفرقين يزاولون أعمالهم من بيوتهم. والمؤكد، أن الحضارات القديمة أولت التجارة وأحوال الأسواق العناية اللازمة، وتدل على ذلك “شريعة حمورابي” في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، التي احتوت على عشرات القوانين الخاصة بضبط التجارة، ومن بينها سبع مواد تتعلق بعمل الدكاكين والتجارة بالجملة.

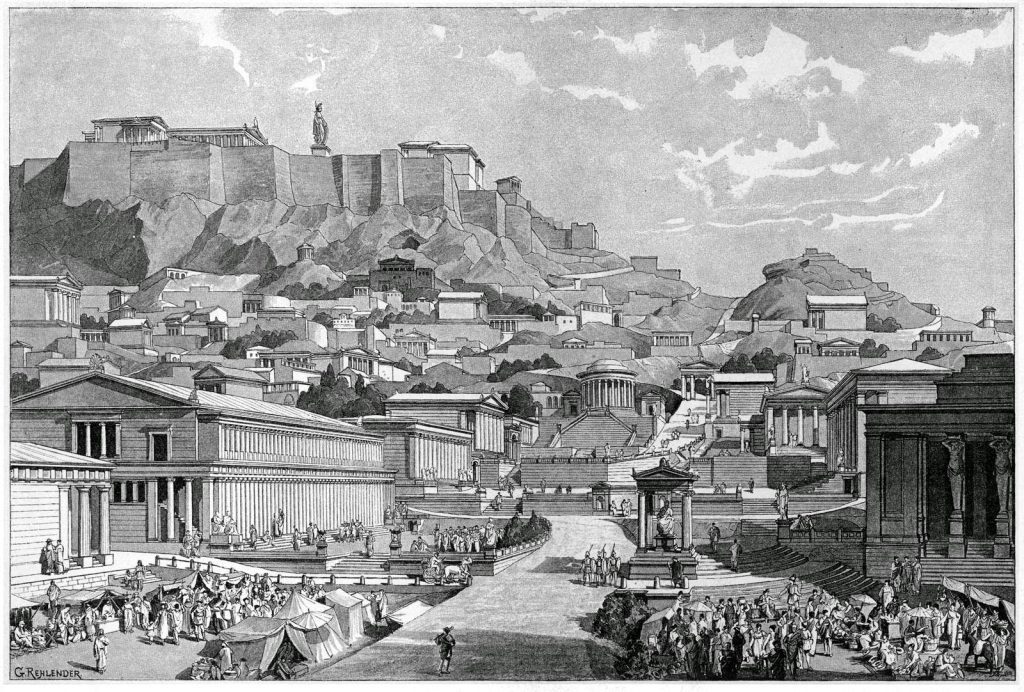

كان الإغريق أول من أنشأ أسواقًا مخططة ومنظمة في وسط كل واحدة من مدنهم الكبيرة، وأطلقوا عليها اسم “أغورا”. وهي أماكن وفضاءات عامة يلتقي فيها البائعون والمشترون بهدف التبادل التجاري، حيث يجتمع أصحاب كل حرفة أو مهنة في أكشاك متقاربة وفق نوعية السِلع؛ فبائعو السمك لهم موقعهم الخاص، وبائعو الملابس من الدباغين وأصحاب الجلود في مكان واحد هم أيضًا، وبائعو السلع الباهظة مثل العطور والقوارير وآنية الفخّار في مكانهم المخصص لهم. وإليهم يعود الفضل في تقسيم السوق وفقًا للمهن والصنائع، الذي نجده حتى اليوم في كثير مدن العالم.

وفي الإمبراطورية الرومانية، تعزَّز موقع السوق في قلب المدينة بجوار المعابد الكبرى، وأسموه “الفوروم”. وفي عام 707 بعد الميلاد، منعت الصين إقامة الأسواق خارج المدن، تمكينًا للسلطات من الإشراف على عملها بدقة، ومراقبة الموازين والسلع والأسعار والعملات المزيّفة.

السـوق في المدينة الإسلامية

وفي حين أن الأسواق في أوروبا ظلت طوال القرون الوسطى تُقام في الهواء الطلق قرب قصور النبلاء والإقطاعيين الذين كانوا يملكون حصة من الغلال، تطورت في المدن الإسلامية الأسواق المسقوفة في قلب المدن؛ لتصبح معالم بارزة في مجال العمران والهندسة والتخطيط الحضري، كما الحال في إسطنبول والقاهرة ودمشق.

وتتميز الأسواق الإسلامية بسِمة ربَّما لا نجدها في أنحاء أخرى من العالم، وهي تسمية أنحاء السوق بمسميات لها علاقة بنوعية المعروضات الموجودة فيه، مثل: سوق العطارين وسوق الخياطين وسوق الصاغة وسوق النحاسين. وكثير من هذه الأسواق موجود حتى اليوم، بل إن بعضها لا يزال يحافظ على المباني القديمة المتميزة في عمارتها، التي تعود إلى مئات السنين، كما هو الحال اليوم في “سوق المدينة” في حلب، الذي بُني في القرن الرابع عشر الميلادي ويبلغ طوله الإجمالي 13 كيلومترًا، وهو مسقوف بشكل شبه كامل. وانفصال هذه الأسواق بعضها عن بعض بسبب التخصص، راجع إلى تسهيل عملية التسوق، إلا إن الأمر قد يكون له مبررات أخرى، منها سهولة التواصل والانتفاع بين أبناء المهنة الواحدة، أو بسبب الإزعاج المنبعث من بعض المهن، مثل مهنة النحاسين أو النجارين. فعلى الأغلب، لن يتحمل تبعات مهنته إلا من كان لديه المشكلة نفسها.

واللافت أن ترتيب هذه الأسواق في المدن الإسلامية، كان ينطلق من موقع السوق بالنسبة إلى المسجد الكبير في المدينة. فأقربها إلى الجامع هي الأسواق التي تبيع سلعًا ثمينة وجميلة مثل سوق الصاغة أو سوق العطارين. أمَّا أسواق اللحوم والطيور والخضار، فكانت في الأطراف، عند أبعد ما يكون عن الجامع. وهذا هو الحال الذي لا يزال قائمًا من القرن الرابع عشر حتى اليوم في مدينة طرابلس اللبنانية.

وقد استلهمت بعض المدن الحديثة الطراز المعماري القديم للسوق الإسلامي، كما استلهمت التخصص في نوعية المعروضات، وفق المجالات المتاحة وحجم العرض والطلب.

مدن بأسواق عديدة

أدت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر إلى تضخم المدن بوتيرة غير مسبوقة، بفعل تدفق سكان الأرياف إلى العمل في المجالات الجديدة. فتعاظمت الاحتياجات إلى السلع، ولأن المدن كانت تتمدد أفقيًا، لم يعد السوق المركزي التقليدي كافيًا لسد هذه الاحتياجات، فصار لكل منطقة سكنية سوقها. وأكثر من ذلك، صار لكل سوق طابعه الخاص الموسوم إجمالًا بالفئة الاجتماعية التي يخدمها. منها ما هو في الهواء الطلق على جانبي شارع، كما هو حال معظم أسواق المدن الحديثة، أو مسقوفة في أزقة للمشاة، أو داخل أبنية كبيرة تُعرف اليوم باسم “المول”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نشأ في العصر الحديث فنٌ قائم بحد ذاته، ومقرّه السوق، ألا وهو فن عرض السلع وتصميم واجهات المحال التجارية بما ينسجم مع هويتها، وقد أصبح هذا الفن قطاعًا اقتصاديًا ومهنيًا مستقلًا بذاته.

الدائم والدوري منها

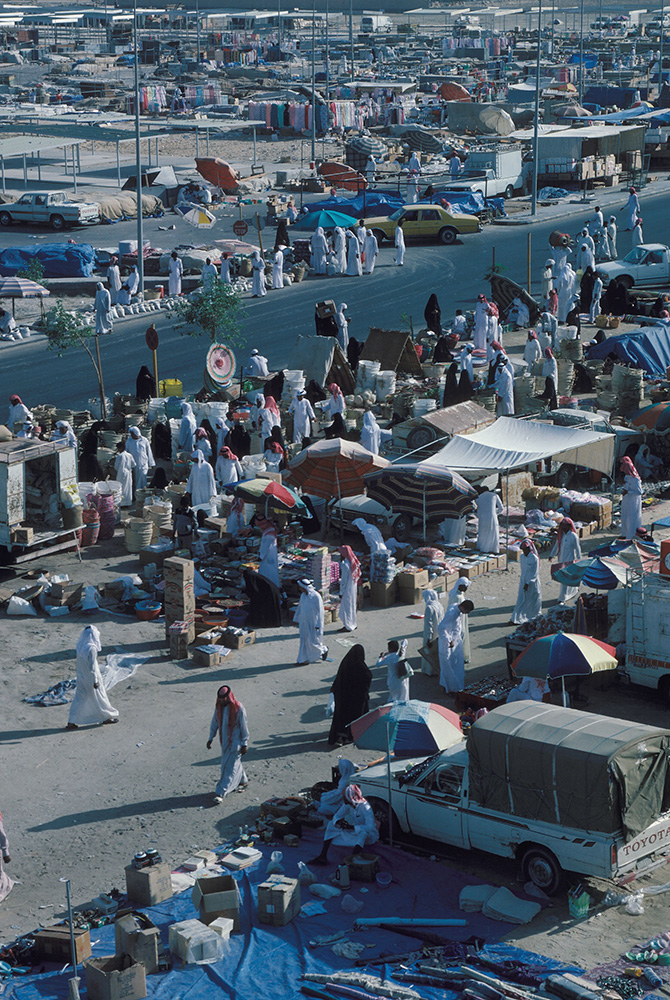

تنقسم الأسواق بحسب مدة عملها إلى قسمين: أسواق تعمل بشكل يومي وعلى مدار السنة باستثناء أيام العطل الرسمية، وتُعرف بالأسواق الدائمة، وهي عصب الحياة اليومية والاقتصادية كما هو حال معظم الأسواق التي يرتادها الجميع. في حين تعمل أسواق أخرى يومًا واحدًا في الأسبوع مثل سوق الجمعة في مدينة الدمام، أو أيامًا قليلة محددة وتُسمَّى “الأسواق الموسمية أو الدورية”، ومعظمها يكون في الهواء الطلق عند أطراف المدن أو خارجها، خلافًا للأسواق الدائمة التي تتمركز في وسط المدينة. وفي حين أن معظم الأسواق الدورية يتخذ مظهرًا يتسم بشيء من العشوائية، يمكن لبعضها أن يكون ضمن إطار معماري منظّم، كما حدث مع سوق الأربعاء الشهير في الأحساء.

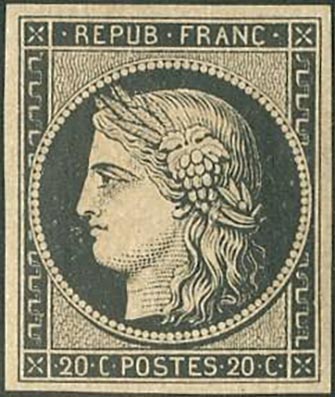

ومن الأسواق الدورية ما هو متخصص بسلعة معينة، وهي أماكن مميزة يجتمع المهتمون فيها بنوع معين من المنتجات أو السلع. ففي باريس على سبيل المثال، يوجد كثير من الأسواق الدورية المتخصصة التي تستهدف فئات معينة من المهتمين بنوع معين من السلع، مثل السوق الدوري الذي يُقام ثلاث مرّات أسبوعيًا في جادة مارينيي، لبيع الطوابع البريدية وشرائها فقط.

والواقع أن معظم مدن العالم تعرف هذا النوع من الأسواق التي يمكنها أن تشمل كل شيء من المنتجات الغذائية في مواسمها، إلى الكتب والتحف الفنية والمفروشات المستعملة وكل ما يريد أصحابه التخلص منه. وبعض هذه الأسواق هي مقصد لصيادي “اللقطة”، الباحثين عن صفقة مربحة بشكل غير اعتيادي.

لنسخة البي دي إف: https://qafilah.com/wp-content/uploads/2024/06/Qafilah_704_Malaf_Sooq.pdf

ولمتابعة القراءة على الموقع:

اترك تعليقاً