شقَّت المعلّقات العربية طريقها إلى المكتبة الألمانية منذ عام 1802م، على يد أنطون تيودور هارتمان الذي لم يكتف بترجمتها إلى اللغة الألمانية، بل وضع لها شرحاً وتعليقاً تفصيليين. ومنذ ذلك التاريخ، تركت المعلّقات بصماتها واضحة على الثقافة الألمانية، وتحديداً على أعمال بعض أهم الأدباء الألمان مثل يوهان فولفجانج فون جوته وهاينريش هاينه.

المعلّقات كانت مألوفة بشكل واضح عند غوته، وأثّرت في شعره بطرق متباينة وصلت إلى حد المحاكاة لأسلوب وطريقة شعر المعلَّقة، وما يتخلله من وقوف على الأطلال ووصف لحزن الشاعر وهو يودِّع محبوبته، ومشاهد أطلال المنازل التي كانت آهلة بالسكان فيما مضى فأصبحت دياراً مهجورة ورسوماً بالية.

كان المستشرق الإنجليزي السير وليم جونز صاحب أول ترجمة للمعلَّقات إلى لغة أوروبية في عام 1782م، وكان يؤكد أنه درس اللغة العربية عن طريق الصُدفة، ثم تحوَّلت هذه الصدفة إلى ضرورة، عندما عرف أن إسبانيا تعربت تماماً بعد أن دخلها العرب، الأمر الذي يعبِّر عن قوة الثقافة العربية وقدرتها على اختراق الثقافات. فهل كان هذا ما جعل الألمان أيضاً يهتمون بالثقافة العربية وتحديداً بالمعلّقات؟

طبعاً، يمكن الإجابة عن هذا السؤال بسؤال مضاد، وهو لِمَ لا ينبغي أن يهتم الألمان بالمعلّقات؟ فالأصل هو أن لا حدود للرغبة في المعرفة، وليس من الضروري أن يحتاج المرء إلى مبرِّرات للاستفادة من معارف الآخرين، إلا إذا كنا مثل الطلاب الذين يقولون لماذا نتعلَّم مادة الكيمياء، إذا كنا سنعمل في مجال المحاسبة؟ أو بماذا يفيد حفظ شعر امرئ القيس، إذا كنا ننوي العمل في الطب؟ وهو استخفاف مخل بالمعرفة، ونيل من مكانة اللغة العربية ودراستها، الأمر الذي كانت عاقبته تردِّي أحوال اللغة العربية بين أهلها.

لقد ترسخت في الثقافة الألمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر، أهمية العلم من أجل العلم، على يد العالم الموسوعي ألكسندر فون هومبولدت، الذي كان يشدِّد على أهمية تحرُّر العلم واستقلاليته عن أي مصالح للاستفادة المباشرة منه سياسياً أو اجتماعياً. وهو المبدأ الذي ما زلنا نرى انعكاسه اليوم على ما يعرف بالأبحاث المبدئية أو الأساسية، النابعة من الفضول المعرفي، التي لا تهدف إلى تحقيق فوائد مباشرة على أرض الواقع.

أما أتباع نظرية المؤامرة فيرون أن الاهتمام الغربي بالشرق، إنما يخفي وراءه كراهية دفينة، وأن المستشرقين يتبعون أجندة خفية هدفها الأوحد تأويل كل ما له علاقة بالشرق بصورة تجعل القرّاء الغربيين ينفرون من هذا العالم العربي، ويرون فيه تجسيداً للتخلف، وأن هؤلاء يسعون من خلال طلابهم القادمين من الشرق، إلى الترويج لهذه الأفكار، حتى يقتنع الشرقيون وعلى رأسهم العرب أن تراثهم ليس فيه سوى التخلف، وأن طريقهم إلى الحضارة الحديثة، مسدود حتى يتخلصوا من هذا التراث.

ومن الغربيين أيضاً من يروِّج لنظريات تنال من المثقفين الغربيين الذين يقدِّمون الشرق في أعمالهم بصورة إيجابية، معتبرين أن هؤلاء المثقفين إنما هم حالمون واهمون، يريدون الهرب من واقعهم، فيرسمون صورة مثالية لعالم شرقي، وزمن بعيد يسود فيه السلام، ويتمسك أهله بالفطرة السليمة، في حين أن هذه الصورة -بزعمهم- لا وجود لها في أرض الواقع.

وبدلاً من الاسترسال في هذه التحليلات التي لا نهاية لها، يمكن القول إن الحقيقة ليست دوماً ذات وجه واحد، وإنه ليس من الضرورة أن يكون الدافع وراء الاهتمام الغربي بالثقافة العربية، أحد هذه الاحتمالات دون غيره، بل يمكن أن يكون مزيجاً من بعضها، بالإضافة إلى دوافع أخرى سترد في طيات السطور التالية.

وإذا كان البعض يبحث عن إجابات مبسطة لقضايا معقَّدة مثل هذه القضية، وأن تكون المسألة بيضاء أو سوداء، انبهار وإعجاب بالعرب من دون أي نقد من أي نوع، أو كراهية واحتقار مطلق من دون أي تقدير لأي جانب، فإن الإجابات المبسطة غالباً ما تكون خاطئة، وهو ما وقع فيه بعض الباحثين العرب، حيث اكتفوا بالتركيز على أن أحد أعظم الشعراء الألمان، الذين انبهروا بالمعلّقات كان يهودي الديانة، واعتبروا أن ذلك يُعدُّ مبرراً كافياً لتوقع سوء النية منه، وعدم الحاجة للاهتمام بما كتبه، والتعامل المحايد الموضوعي مع ما كتبه، بناءً على ما يعتقدون أنه يضمره في قلبه.

جوته والمعلّقات

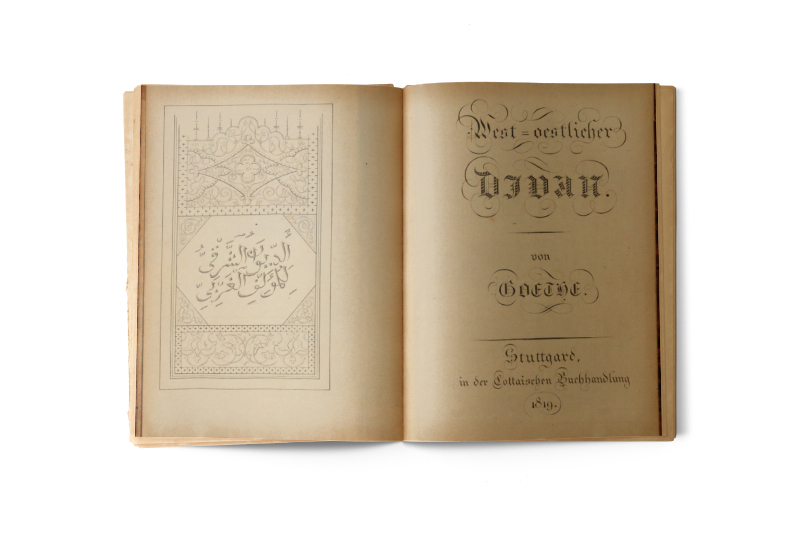

يوهان فولفجانج فون جوته، المولود في عام 1749م والمتوفي عام 1832م، هو أكبر شعراء ألمانيا مكانة وأعظمهم قدراً. ولذلك، لا غرابة أن نجد كثيراً من الكتابات التي تناولت اهتمامه بالشرق، خاصة “الديوان الشرقي للمؤلف الغربي” المنشور عام 1819م، الذي ظهرت فيه ملامح تأثره بالمعلّقات في أكثر من موضع.

تجدر الإشارة أولاً إلى أن جوته لم يكتف بالقراءة والدراسة المتأنية للمعلَّقات السبع، وتعلَّم الكتابة باللغة العربية وقد جاوز العقد السادس من عمره، بل إنه ترجم بعضاً من المعلّقات على حد قوله، لكن هذا “البعض” ليس محدداً بدقة. غير أن من المؤكد أنه ترجم جزءاً من معلّقة امرئ القيس، نقلاً عن النص الإنجليزي للسير وليم جونز، وأنه كان يعرف الترجمة الألمانية التي قام بها هارتمان.

في نهاية ديوانه، كتب جوته يقول في تعريف المعلّقات إنها: “قصائد مديح نالت الجوائز في المباريات الشعرية، نُظِمت في العصر السابق على مجيء النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكتبت بحروف من ذهب، وعُلقت على أبواب بيت الله الحرام في مكة، وتعطي فكرة عن شعب بدوي محارب، يمتهن الرعي، تُمزِّقه من الداخل المنازعات بين القبائل التي يصارع بعضها بعضاً، وتعبِّر عن التعلق الراسخ بالرجال الذين هم من القبيلة نفسها، وعن الشعور بالشرف والرغبة العارمة في الثأر، مع حزن في العشق، والكرم، والإخلاص، وكل هذا بغير حدود، وهذه القصائد تزوِّدنا بفكرة وافية عن علو الثقافة التي تميزت بها قبيلة قريش..”.

وما قيل عن علاقته بها

في مقال للدكتور أحمد الحمو، أستاذ الأدب الألماني في جامعة الملك سعود، سبق للقافلة أن نشرته بعنوان “صورة الأدب العربي في ألمانيا”، جاء أن الأدب العربي يتصف في نظر غوته بأنه ليس أدب “المشاهدات والانطباعات الشخصية”، وإنما تعامل ذكي مع كتلة ثابتة من الأشكال والصور الشعرية الموروثة تختفي وراءها شخصية الشاعر: “ليس من الضروري أن يعيش الشاعر ويحس بكل ما يقوله، خاصة إذا صادف وجوده في ظروف معقّدة..”، ويبرهن غوته على ذلك بأن هذا النوع من الأدب كان موجوداً حتى ما قبل الإسلام، حيث كان الشاعر العربي يبدأ قصيدته بأبيات من الغَزَلْ لا علاقة لها بالموضوع الأصلي للقصيدة. كما أن هذا الغزل لم يكن ينصبّ على حبيب موجود بالفعل، بل على حبيب من نسج خيال الشاعر.

وفي مقال بعنوان “يوهان غوته شاعر الألمان الأعظم والشعر الجاهلي”، يرى محمد السعد أن المعلّقات كانت مألوفة بشكل واضح عند غوته، وأثّرت في شعره بطرق متباينة وصلت إلى حد المحاكاة لأسلوب وطريقة شعر المعلَّقة، وما يتخلله من وقوف على الأطلال ووصف لحزن الشاعر وهو يودِّع محبوبته، ومشاهد أطلال المنازل التي كانت آهلة بالسكان فيما مضى فأصبحت دياراً مهجورة ورسوماً بالية.

ويضيف أن “غوته وجد في الشعر الجاهلي، وبالذات المعلّقات السبع، بساطة حياة البدو الرُّحل في حلهم وترحالهم في ملبسهم ومأكلهم، في حياة سهلة لم تزل تحمل بذور الفطرة الإنسانية في نقائها وبساطتها، فضلاً عما تحويه القصيدة الجاهلية من فضائل ومعانٍ أخلاقية سامية تتفاخر بالشجاعة والشرف والعشق والكرم والصدق”.

وأخيراً يقتبس من جوته حديثه عن القصيدة العربية في قوافيها وجرسها الشعري، قوله: “تتخذ أشعارهم مظهر المنظومات المقفاة، وهو نوع يحتاج إلى عبقريات من الطراز الأول من أجل إنتاج شيء ممتاز فيه”.

أما ترجمة عبدالرحمن بدوي لـ “الديوان الشرقي للمؤلف الغربي”، التي صدرت عام 1944م، فتحمل كثيراً من المعلومات والأفكار الجديرة بالنقاش، لكن الأبيات تنطق دونما شرح بتأثرها بالمعلّقات والبيئة التي عاش فيها شعراؤها:

“دعوني وحيداً مقيماً على سرج

جوادي وأقيموا ما شئتم في دياركم ومضارب خيامكم”

وفي موضع آخر

“وأود أن أتعلَّم كيف تُقَدس الكلمات

لا لشيء إلا لأنها كلمات فاهت بها الشفاه

وفي يميني أن أدخل في زمرة الرعاة

وأن أجدِّد نشاطي في ظلال الواحات

حين أرتحل في رفقة القافلة”

“ما أن تصبح حالتي الصحية أفضل، سوف أغادر ألمانيا، وأسافر إلى العالم العربي، لأعيش حياة بدوي. عندها سأشعر أني إنسان بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأكتب قصائد بجمال المعلّقات، سوف أجلس على الحجر المقدّس، الذي جلس عليه المجنون وهو يشتاق إلى رؤية ليلى”.

هاينريش هاينه

إلى ذلك، فإن الدراسة التي نشرتها العالمة الألمانية كاتارينا مومزن، وعنوانها “جوته والمعلّقات”، التي تقع في أكثر من ثمانين صفحة، يمكن اعتبارها فريدة في استعراضها لكل جوانب التشابه بين المعلّقات وبين شعر جوته، وهو جهد علمي وبحثي لا مثيل له، تضمَّن على سبيل المثال حصر المراجع التي استعارها جوته، ومن أي مكتبه، وفي أي فترة، والبحث عن المفردات التي وردت في كل مرجع ونظيرتها في أبيات شعر جوته.

فتشير الباحثة مثلاً إلى أن هناك ما يثبت أن جوته ظل طوال أربعة عقود (في الفترة الواقعة بين 1783 و1823م) يطالع المراجع العربية، وكيف أنه كتب بتاريخ 14 نوفمبر 1783م رسالة إلى صديق له، يعرب له فيها عن نيته ترجمة المعلّقات نقلاً عن الترجمة الإنجليزية لجونز، وما ورد في مذكراته عام 1815م من أنه ترجم بعض المعلّقات، وتحدث في محاضرة بتاريخ 28 فبراير 1815م عن المعلّقات.

وبعد مغادرة حبيبته ماريانا فون فيلمرز في سبتمبر 1815م، كتب جوته قصيدة ورد فيها البكاء ثلاث مرات:

“دعوني أبكي، والليل أرخى سدوله

وبادية، ما لها من نهاية

…

دعوني أبكي، فلا عار من سكب الدموع

ولا دمع إلا لرجل كريم

…

دعوني أبكي فإن الدموع تحيي التراب”

ومن البديهي أنه تأثَّر بقول امرئ القيس، في مطلع قصيدته (قفا نبك)، وقوله (وليل كموج البحر أرخى سدوله)..

وختاماً، ترد في قصيدة “هجرة” فكرة تتكرَّر في شعر لبيد بن ربيعة وامرئ القيس والحارث بن حلزة، وهي تبجيل الآباء ورفض هيمنة الغريب، فيقول جوته عن الشرق:

“هنالك حيث الآباء ينعمون بالتقديس

ولا يحظى الغريب بالخدمة”

هاينريش هاينه والمعلّقات

ومن بين أهم الشعراء والمؤلفين الرومانسيين والصحافيين الألمان في القرن التاسع عشر، هناك هاينريش هاينه (1797-1856م)، الذي ارتقى باللغة الألمانية وجعل الصحافة الأدبية وأدب الرحلات صنفاً فنياً معترفاً به، كما عاصر جوته وكان من المعجبين بديوانه الشرقي.

يركِّز بعض النقاد على شعور هاينه الدائم بالنفور والضيق من العيش في ألمانيا، بسبب ما كان يتعرَّض له من تمييز بسبب ديانته اليهودية، ويبرِّرون بذلك رغبته الدائمة في الهروب إلى الشرق. ومن الطريف أنه كان يزعم -ربما بوحي من الخيال- أن أحد أجداده كان شيخاً لقبيلة تعيش في واحة في صحراء شمال إفريقيا، وأن حياته إنما هي استئناف لحياة هذا الجد.

صورة الشرق في وجدان هاينه

كثيراً ما كتب هاينه في رسائله لأصدقائه أنه ينوي السفر إلى الشرق والعيش هناك. لكن ذلك لم يتحقق. فهو لم يكن ينظر إلى الشرق باعتباره تخصصاً دراسياً أو موضة سائدة في ذلك الوقت، بل كان يرى فيه مكاناً يسوده السلام والجَمَال، ومصدر إلهام للصور الأدبية الثرية. فكان دائم الإشادة بالحكم العربي للأندلس، الأمر الذي تناوله في مسرحية “المنصور” التي نشرها عام 1823م، ومن بعدها قصيدة بالاسم نفسه عام 1826م.

وعلى الرغم من المكانة التي احتلتها أعماله الأدبية بلغة ألمانية فريدة، فإن هاينه كان يرى أن قصائده ستبلغ قمة جمالها عند ترجمتها إلى اللغة العربية، لغة المعلّقات.

في عام 1980م، تناول منير الفندري مسرحية “المنصور” بالدراسة والتحليل في إطار رسالة دكتوراة حول علاقة هاينه بالشرق الإسلامي. ثم نشر الترجمة العربية للمسرحية، وكانت بداية هذه المسرحية الأبيات التالية حول أطلال القصر الذي نشأ فيه المنصور قبل فراره من الأندلس:

“إنه البلاط الحبيب، ما زال كما عهدته، والبساط المألوف بديع الحبك وهي الزخرف

الذي جالت عليه أقدام الآباء المقدسة والأجداد! أما اليوم فإن الديدان تنهش زهره الحريري، كما لو كانت لإسبانيا حليفاً ونصيراً”.

ومن الجلي أن هذه البداية نابعة من فكرة الوقوف على الأطلال الذي كانت تبدأ به المعلّقات.

ويذكر الفندري أن هاينه قال لأصدقائه إنه بذل جهداً كبيراً كي يتمتع عمله المسرحي بالمصداقية، ليس في ما يتعلق بدقة المعلومات التاريخية فحسب، بل لتصطبغ الشخصيات بالملامح الشرقية، وهو الأمر الذي يتضح في حجم المراجع التي اطلع عليها وهو طالب جامعي في الثانية والعشرين من عمره، ومن بينها ترجمة المعلّقات لأنطون تيودور هارتمان، المنشورة عام 1802م، كما سبقت الإشارة. وفي عمل آخر أطلق عليه هاينه اسم “كتاب الأغاني”، وخاصة في فصل “العودة”، يوجد -حسب الفندري- عديد من نقاط التشابه بين هذا الشاعر الألماني وبين مطلع قصائد كل من زهير ولبيد وعنترة بن شداد. ومما يؤكد ذلك أن هاينه كتب رسالة في أبريل من عام 1822م قال فيها: “ما أن تصبح حالتي الصحية أفضل، سوف أغادر ألمانيا، وأسافر إلى العالم العربي، لأعيش حياة بدوي. عندها سأشعر أني إنسان بالمعني الحقيقي للكلمة، وأكتب قصائد بجمال المعلّقات، سوف أجلس على الحجر المقدَّس، الذي جلس عليه المجنون وهو يشتاق إلى رؤية ليلى”.

ويستخلص الفندري من هذه الرسالة أن هاينه كان متشبعاً بمفهوم الحب العذري السائد في الميراث الثقافي العربي، الذي كان جوهر علاقة قيس بن الملوّح وليلى العامرية.

وفي كتاب “هاينه والشرق المسلم” المنشور عام 1990م، تشير الكاتبة كريستيانه باربارا بفايفر إلى جوانب أخرى من التشابه بين شعر هاينه والمعلّقات. فنرى مثلاً بطل المسرحية “المنصور” وهو يبكي في مواقف كثيرة من دون أن يكون ذلك دليلاً على الضعف، بل على شدة الحب والوفاء ونبل المشاعر، كما هو الحال في المعلّقات.

وغير جوته وهاينه من الأعلام الألمان

لم يقتصر الاهتمام بالمعلّقات على الشاعرين جوته وهاينه، ولا على هارتمان الذي ترجم المعلّقات وشرحها، بل إن هناك كثيراً من المستشرقين الذين تناولوها بالدراسة العميقة والبحث المستفيض، مثل تيودور نولدكه (1836–1930م)، الذي يطلق عليه لقب شيخ المستشرقين الألمان. وريناتا ياكوبي صاحبة الدراسة الصادرة عام 1971م، التي تقع في أكثر من 200 صفحة. إضافة إلى رسائل ماجستير ودكتوراة مثل رسالة منير الفندري المشار إليها.

إلا أن هناك شخصية أخيرة جديرة بالذكر، وهو الشاعر والمترجم والمستشرق فريدريش روكرت (1788–1866م) الذي كان عبقرياً لغوياً، درس أكثر من أربعين لغة، وترجم بعض المعلّقات، وما يميزه عن غيره أنه كان يترجم الشعر بالشعر، بوزن وقافية، تجعل القارئ يستمتع بموسيقى القصيدة، إلى جانب رونق المعنى.

اترك تعليقاً