عدد ديسمبر 1969م-يناير 1970م (شوال 1389هـ)

قبل التقدم الصناعي المعاصر الذي ما فتئت حكومة المملكة العربية السعودية ترعاه وتدفعه الى الأمام، بُغية تطوير موارد البلاد الاقتصادية، وقبل أن ينتشر استعمال مختلف أنواع المعدات والمنتجات الصناعية المستوردة، ازدهرت في شتى المناطق والمقاطعات صناعات يدوية كثيرة، كانت تعتمد على المواد الأولية المحلية المتيسرة في تلك المناطق اعتمادًا كبيرًا، وتفي بحاجة المواطنين المحدودة، وتُرضي أذواقهم ومَشارِبَهم. وتُجنّد نفرًا من الحرفيين المهيمنين على هذه الصناعات، يتمركزون في شتى مدن المملكة وقراها، عاكفين على صناعاتهم، التي لم تكن تخلو من مميزات فنية وسمات جمالية طبعت منتجاتهم بطابع خاص كثيرًا ما كانتْ شهرته تتجاوز حدود تلك المدن والقرى إلى شتى مناطق المملكة، بل إلى البلدان الشقيقة المجاورة وتنقسم الصناعات اليدوية التي اشتهرت بها تلك المناطق من حيث المواد المستخدمة في صُنعها إلى أربع فئات رئيسية، هي: المصنوعات الخشبية والجلدية ، والنسجية، والمعدنية، وسنتعرض إلى كل فئة من هذه الفئات على حدة مُعتمدين في ذلك على المشاهدة، لأن معظم هذه الصناعات انقرض دون أَن يؤرخ له -إلّا ما ندر- وحتى النزر اليسير الباقي منها آخذ بالاضمحلال بفعل عوامل التقدّم الصناعي والاقتصادي الذي أشرنا اليه.

الصناعات الخشبية

تنمو في واحات المملكة ملايين من أشجار النخيل، كما تنمو في نجادها وصحاريها وجبالها ووهادها أعداد كبيرة من أشجار السمر والأثل والسدر والدوم. وقد كانت هذه الأشجار مصدر أخشاب وفيرة تفي بمتطلبات النجارين المحليين من أخشاب لصنع الأبواب، والنوافذ، وخزائن الملابس، والكتب، والصناديق، وغيرها. وبالإضافة الى ذلك كانت المملكة تستورد ألواح الخشب من الخارج لاستعمالها في صناعة السفن وغيرها من أعمال النجارة المتقدمة.

ويحدثنا الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في كتابه (تاريخ مدينة جدة) عن صناعة السفن، التي اشتهرت بها مدينة جدة، والتي تعتبر على رأس الصناعات اليدوية المنقرضة تقريبًا، أو التي آلت، وربما نهائيًا إلى ذلك، فيقول: “…وصناعة بناء السفن ذوات الشراع وذوات المجداف هي من صناعات جدة العريقة ولا تزال بقية منها إلى اليوم”. ويضيف: “كانت هذه الصناعة الوطنية تقوم على مواد أغلبها محلي، عدا ألواح الخشب الكبيرة التي تُستورد من الخارج. ويدخل في صناعة السفن أعواد أشجار الأثل والسدر والطلح، وتستورد إلى ميناء ينبع البحر من صحراء (بواط) وبعض الصحاري من ينبع النخل، وإلى ميناء الوجه وضبا. كما تستورد من صحراء وادي (الحمض) إلى جدة. أما (الدسر)، أي المسامير التي تربط بين أجزاء السفينة، فكانت تصنعها طائفة الحدادين الوطنيين في كل الموانىء الحجازية التي تصنع فيها السفن. وكان طول أصغر هذه المسامير ثمانية سنتيمترات، وطول أكبرها خمسين سنتيمترا”.

ويسمي الكتاب هذه السفن بعدة أسماء حسب حمولتها، فالسفينة التي تتراوح حمولتها بين ثلاثة وخمسة أطنان اسمها (بوت) أو (هوري)، وغالبًا ما تستعمل لصيد الأسماك.

والسفينة التي تتراوح حمولتها بين عشرة أطنان وخمسة عشر طنًا تسمى (ساعية)، وكان يستعملها مستخرجو اللؤلؤ والأصداف والمحار.

وتسمى السفينة التي تتراوح حمولتها بين خمسين وسبعين طنا (قطيرة) أو (سنبوكا) -جمعها سنابك-، فإذا ازدادت حمولتها على ذلك سميت سفينة، وكان هذا النوع من السفن يستخدم لنقل السلع والبضائع كالفحم والتمور وغير ذلك.

ويقتبس الكتاب عن مؤلف أجنبي يدعى توتيشل، وصف بناء أجزاء السفينة، فيقول: إن الهراب والأضلاع تصنع من الخشب المقطوع في الجبال الداخلية، ويستفاد من تقوسات جذوع الشجر وأغصانها في ذلك. أما الأطراف والخطاف فذكر أنها كانت تثبت بمهارة في إطار السفينة، وأنه لم يكن هنالك تنجير أو تقويص صناعي للخشب. وأما تصفيح الجوانب أو القشرة، كما الحال في ظهر المركب فيكون من ألواح الساج المستوردة. وأما المسامير فمحلية الصنع مسطحة الرؤوس، وتركب في ثقوب، وكان يلف حول رؤوسها المسطحة القطن ليمنع نفاذ الماء من تحته.

وأما جلفظة السفينة فذكر أنها كانت تتم بنقع القنب في الزيت أو القطران. كما كان يستعمل الصبغ الممزوج بزيت الشحم وغيره من الزيوت المستوردة للطلاء. ومن الجدير بالذكر أن بعض مدن المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، التي تقع على الخليج العربي کتاروت، ودارين، والقطيف قد عرفت هذه الصناعة، وإن كانت الآن قد انقرضت منها تمامًا.

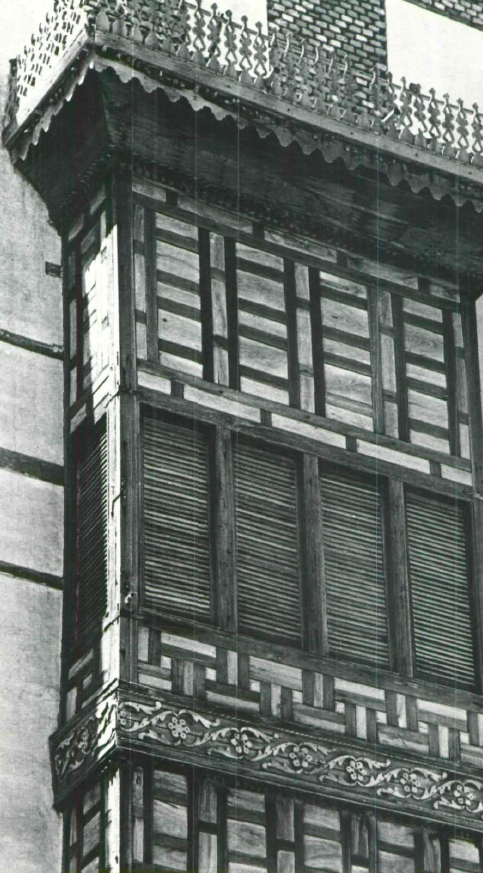

ومن الصناعات الخشبية التي ازدهرت في مناطق كثيرة من المملكة صناعة الأبواب والنوافذ والرواشن الخشبية وزخرفتها، وغير ذلك مما يتعلق بفن البناء. وفي بادىء الأمر، كان نجارون هنود يحترفون هذه الصناعة، ثم ما لبث نجارون محليون أن تعلموها منهم، وهي صناعة ليست بسيطة، إذ أن زخرفة بعض الأبواب كانت تستغرق أكثر من أسبوع. وكانت معظم الرواشن والسقوف والأبواب تصنع من الخشب الهندي الأحمر المخروط، وكانت تحفر فيها نقوش عربية ورسوم لنباتات وأزهار مختلفة تبدو على درجة من الجمال والروعة، كما هو الحال في أبواب ورواشن بيت آل باعشن في جدة، وبيت السقاف الذي نُشرت رسوم له في دائرة المعارف البريطانية طبعة (1946) كنموذج من نماذج البناء الشرقي الأصيل، كما ذكر الأستاذ عمر الأنصاري في كتابه.

ومن الصناعات الخشبية التي انتشرت في سائر أنحاء المملكة وما زالت، ولكن على نطاق ضيق، صناعة سرج الخيل والبغال والحمير ورحال الإبل. أما (الشقادف)، وهي محامل الحجيج المقببة، فكانت معروفة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة إلا أنها انقرضت هذه الأيام .

وحيث يوجد النخيل بكميات كبيرة، كما هو الحال في منطقة المدينة المنورة، ووادي فاطمة، والأحساء، والقطيف، اشتهرت صناعات كثيرة تشكل هذه الشجرة المباركة بجذعها وجريدها وسعفها مادتها الأولية، كصناعة المراوح والمكانس والقفف، والزنابيل، وسجاجيد الصلاة، والحصير، والحبال، والأَسِرة، والمقاعد، والأقفاص وغير ذلك. وغالبا ما تصنع مثل هذه المنتجات في بيوت الأهلين أو في بساتينهم، ثم تعرض للبيع في أسواق المدن والحواضر المختلفة.

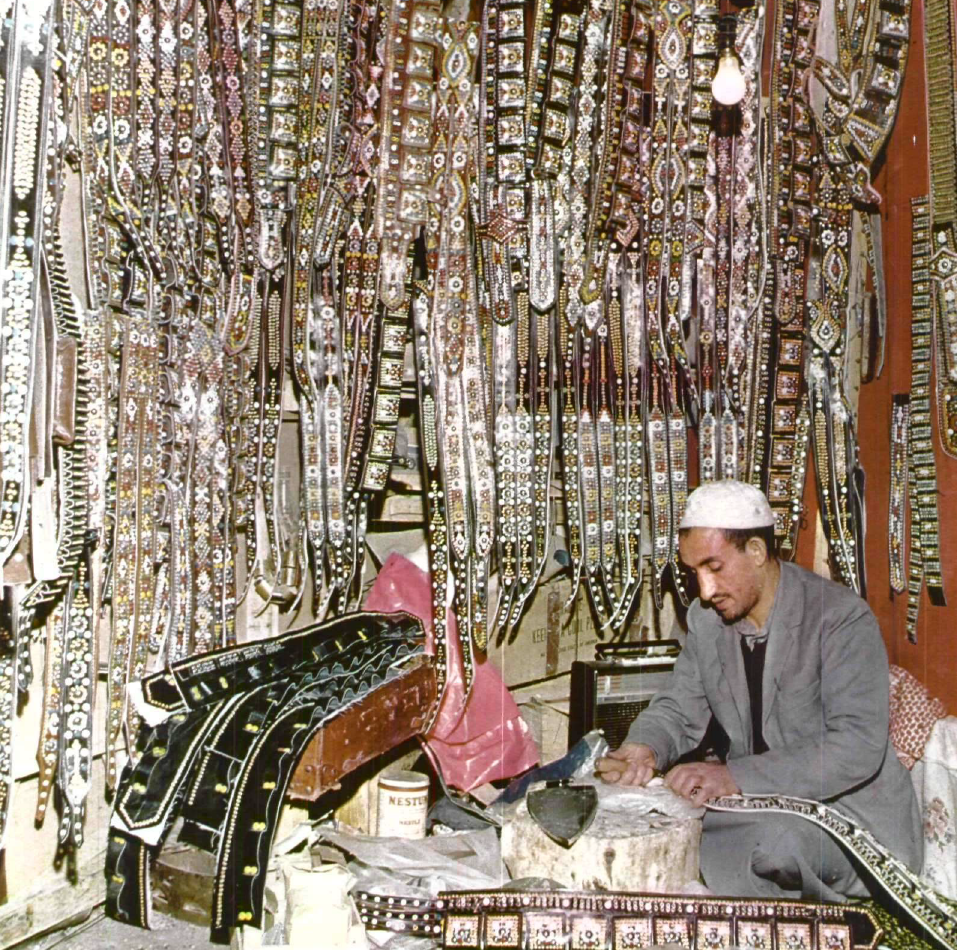

الصناعات الجلدية

عُرفت الصناعات الجلدية في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية منذ وقت بعيد. وحتى البادية استفادت من جلود الحيوانات المذبوحة في صناعة قرب الماء، والفراء، والنعال البسيطة. وفي أواسط المملكة، في نجد والقصيم وحائل، تصنع من الجلود منتجات كثيرة أهمها النعال المزخرفة، والأحزمة بأنواعها، والمحافظ، والأكياس وأغشية الطيور. وفي الرياض سوق للخرازين يتجمع في دكاكينه الصغيرة المزدحمة العديد من هؤلاء ينكبون على صناعتهم، ويزخرفونها بزاهي الألوان، ويُطعّمونها بالطبع الملونة والبشمات النحاسية. وتتفاوت مصنوعاتهم من حيث القيمة بتفاوت حجومها وألوانها ورقة صنعها وأنواع الجلد والمواد الأخرى التي تستعمل فيها. وهم ينتجون محافظ للبنادق والمسدسات والخناجر، وأنواعًا مختلفة من المجانيد والمحافظ والنعال المزخرفة، وقلما يستعملون ماكنات الخياطة لغير الدرز.

أما أعمال الزخرفة فإنها تتم على أيد ماهرة متمرنة. وفي مناطق أخرى من المملكة تستعمل الجلود في صناعة الأسرجة والرحال بعد أن تحشى بالقش أو القطن أو اللباد. ولعل تقدم صناعة الجلود الحديثة واستيراد منتجاتها وانخفاض أسعارها عوامل جعلت هذه الصناعة تتقلص وتكاد تقتصر على صناعة عدد محدود جدًا من المنتجات التي لا يطلبها غير رجال البادية، وعلى صناعة المنتجات الدقيقة التي تلفت أنظار الزوار والسواح.

صناعة الزري والنيج

من أشهر مناطق المملكة العربية السعودية بصناعة النسيج منطقة الأحساء، حيث توارثت هذه الصناعة عائلات كثيرة. وقد تجاوزت شهرة عبي الأحساء مناطق المملكة إلى البلدان المجاورة. وتمركزت هذه الصناعة في دكاكين كانت الواحدة منها تحوي نولين إلى ستة أنوال. ويصف (إف. أي. فيدال) هذه الأنوال في كتابه (واحة الاحساء) فيقول: “إنها كانت تدار باليد وأنها كانت غير مؤطرة. وأن كلًا منها كان يتألف من عارضتين تحويان نحو ثماني دواسات وستة مكوكات. وكانت الدواسات تصل إلى منخفض من أرض الغرفة حيث يجلس عامل النسيج”.

وبعد أن يتم نسج قماش العبي، كان الخياطون يشترونه لإتمام تفصيله وحياكته وتركيب الزري فيه، ومن ثم يصبح صالحا للاستعمال .أما الزري فخيوط فضية أو مذهبة تطرز بها ياقة العباءة وأطرافها تطريزًا فنيًا جميلًا. والزري أنواع، منها: المنديلي والسوري والمكسر، ولا يختلف المنديلي عن السوري إلا بنقشة (الهيلة)، وهي الرسم الذي يتوسط الزري. أما المكسر فهو نوع من الزري بسيط لا يعدو لف الخيطان الفضية أو الذهبية في حاشية ضيقة، حول ياقة العباءة وأطرافها. ومن الجدير بالذكر أن صناعة العبي والزري آخذة بالتقلص، فمعظم قماش العبي يستورد حاليًا من الخارج. وتستغرق عملية تطريز الزري على العباءة نحو ثلاثة أيام، وهو عمل دقيق يتعب البصر ولا يعود على صاحبه بدخل ولذا فإن الخياطين الذين يتقنونه غدوا قلة هذه الأيام، إذ تحول الكثيرون منهم إلى أعمال الحياكة العادية التي تعود عليهم بدخل أكبر.

ومع أن الأحساء اشتهرت بنسيج العبي والمشالح، إلا أن هذه الصناعة عرفت في كل من: القصيم، والطائف، والمدينة المنورة، وغيرها من الحواضر والبوادي. وبالإضافة إلى ذلك اشتهرت الأحساء بنسيج (القيلان) وهو قماش يمزج فيه الصوف مع القطن الذي كان ينتج محليًا، وكانت تصنع منه العبي أيضًا.

يروي الشيخ يوسف المبارك، مدير المكتبة القطرية بالهفوف: إن قماش كسوة الكعبة قد صُنع ذات مرة في الهفوف، وذلك منذ نحو عشرة أعوام تقريبًا وبالإضافة إلى ذلك عُرفت في المملكة صناعة أنواع كثيرة من أغطية الرأس، ومن أنواعها المشهورة القحفية والطاقية، التي تطرز باليد بألوان زاهية أو باللون الأبيض فقط تطريزًا دقيقًا.

كما عُرفت في مناطق مختلفة من المملكة كالقصيم وحائل والطائف وبلاد غامد وزهران وعسير، صناعة مُختلف أنواع البسط والزل، أما من وبر الإبل أو من الصوف الخالص، غير أن هذه الصناعة باتت محدودة في بعض هذه المناطق.

الصناعات المعدنية

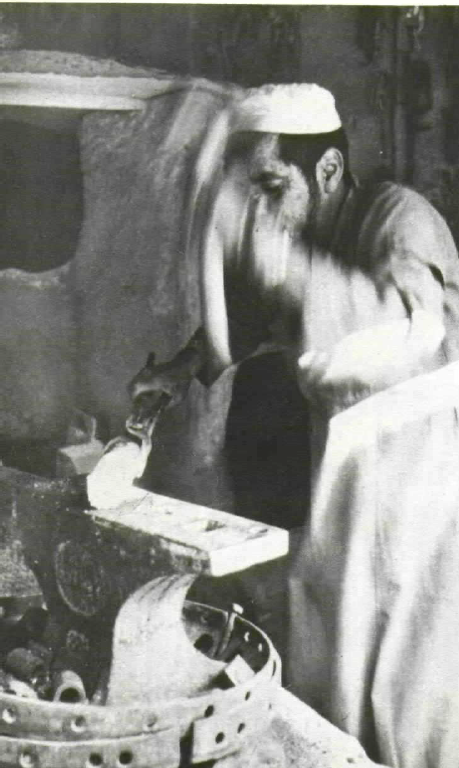

انحصرت الصناعات المعدنية التقليدية في شتى مناطق المملكة العربية السعودية بمنتجات معادن النحاس والحديد والفولاذ والقصدير والفضة والذهب. فمنتجات النحاس كانت منوطة (بالصفارين)، بينما عني الحدادون بمنتجات الحديد والفولاذ والقصدير، والصاغة بمنتجات الذهب والفضة. ولم تكن مدينة أو حاضرة سعودية تخلو من الصفارين، وقد اشتهرت الهفوف والرياض وبريدة وعنيزة والمدينة المنورة وجدة بصناعات نحاسية زاهرة لا تزال بقية منها حتى يومنا هذا. وكان الصفارون في هذه المدن ينتجون أصنافًا عديدة من الآنية النحاسية، كأواني الطبخ، والهاونات، ودلال القهوة. يعتمدون في ذلك على العمل اليدوي المحض، وعلى بعض المواد الكيماوية البسيطة كالأحماض، والقواعد لأعمال اللحام والتبييض، والصنفرة. ومع ظهور (الألمنيوم) و(اللدائن)، كمادتين عمليتين لصنع الآنية بأسعار منخفضة، ومع التوسع في استيراد دلال القهوة تقلصت صناعة المنتجات النحاسية في البلاد وتلاشت، حتى أنه لم يعد في مدينة كالهفوف التي كانت لها شهرة واسعة في صناعة دلال القهوة والأواني النحاسية، سوى عدد محدود جدًا من الصفارين الذين يعنون بهذه الصناعة.

ويحدثنا الصفّار الأحسائي: أحمد عبد الله القريني، وهو أحد صفّارين بقيا إلى الآن متخصصين بصنع دلال القهوة عن ذكرياته في هذا المجال، فيقول: “كان صانعو دلال القهوة ينتشرون في شتى أحياء الهفوف وحواريها، بيد أن كثيرين منهم كانوا يتمركزون في الحميدية. وخلال الأربعين عامًا التي قضيتها في هذه الصناعة أنتجت بضعة آلاف من دلال القهوة.. منها الكبير الضخم الذي يستطيع الرجل أن يدخل في جوفه، ومنها الصغير الذي لا يزيد ارتفاعه على 30 سنتمترًا”.

والدلال من حيث حجمها ثلاثة أصناف : (الخميرة) وهي الكبيرة الضخمة، و(اللقمة) وهي المتوسطة و(المزل) وهي الصغيرة. ولا تختلف طريقة صنع الدلة باختلاف حجمها، وإن كانت الخميرة تستغرق وقتًا أطول لصنعها وزخرفتها. وتتألف الدلة من جسم وغطاء. أما الجسم فقطعتان: القاعدة (الكعب)، والشمبر ويضم الشخّال (المصب). وأما الغطاء فثلاث قطع: الرثمة، والرأس، والدقمة. ويغطي طرف الشخال شناف رقيق. ويتصل الغطاء بالجسم بواسطة مفصل: وتزين الدلال إما بحفر رسوم عليها، أو بطلائها بالرصاص المصهور. ويتراوح ثمن الدلة ما بين 80 ريالًا للصغيرة، و1000 ريال للكبيرة الضخمة، ولا يحتاج صانع الدلال إلى الكثير من المعاونين، إذ أن معاونًا واحدًا يكفيه خصوصًا في هذه الأيام، حيث تحل الدلال المستوردة محل الدلال المحلية الصنع.

أما الحدادون فكانوا منتشرين أيضًا في شتى مدن المملكة وقراها، وخصوصًا كبريات المدن ومراكز المناطق، ولا يزال كثيرون منهم يمارسون أعمالهم في دكاكين تطورت بتطور البلاد وتقدمها، فغدا العاملون فيها يستعملون الكهرباء والأكسجين والغاز في أعمال اللحام وغيرها. أما منتجات هذه الصناعة فمتعددة بتعدد أغراض استعمالها: فالمحامس، والملاقط، والمطارق، والعتلات، والمواقد، والمسامير، والأقفال، منتجات كان الحدادون المحليون يصنعونها يوميًا.

أما الحديد أو الفولاذ الخام فكانوا يحصلون عليه غالبًا من مخلفات هياكل السيارات وقطعها وما إلى ذلك، وقلما كانوا يستوردون الصفائح الفولاذية لاستعمالها في أعمال الحدادة العادية. ومع تقدم العمران في المملكة طور عدد لا بأس به من الحدادين المحليين أعمالهم فأخذوا يمارسون أعمال الحدادة الحديثة: كصنع الأبواب، والحواجز الحديدية، وهياكل الخزانات، والصناديق، وغير ذلك.

ولعل صناعة منتجات القصدير تكاد تكون الوحيدة بين الصناعات التقليدية التي لم يصبها ما أصاب غيرها من ضمور وتقلص، بل ربما أصابها بعض التطور بازدياد الطلب على منتجاتها: كالميازيب، والمداخن، وخزانات الماء، وأوعية النفاية وسقط المتاع، وغير ذلك. ولا تكاد مدينة أو حاضرة تخلو ممن يزاولون هذه الصناعة.

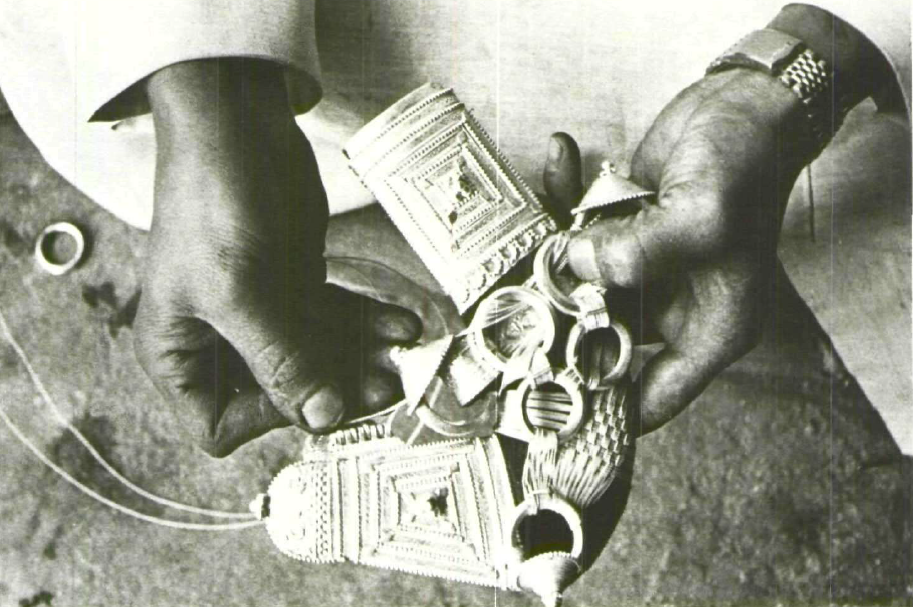

وتعتبر الصياغة من أكثر الصناعات التقليدية انتشارًا في المملكة ومحافظة على مركزها في خضم التقدم الصناعي. ففي جميع مدن المملكة بدون استثناء توجد أسواق للصاغة يتمركز في دكاكينها الصغيرة الأنيقة صاغة محترفون يعملون غالبًا في الأجزاء الخلفية من دكاكينهم ويعرضون منتجاتهم الثمينة في واجهاتها الأمامية الزجاجية. وللصاغة في كل مدينة (شيخ) يحكمونه في معاييرهم وأسعارهم، وهو غالبًا أقدرهم وأطولهم خبرة في هذا المجال وربما ورث المشيخة عن أبيه أو جده. وينتج الصاغة في شتى مدن المملكة حُليًا متنوعة: كالأقراط، والأساور، والعقود، والخواتم، والسلاسل الذهبية والفضية على حد سواء.

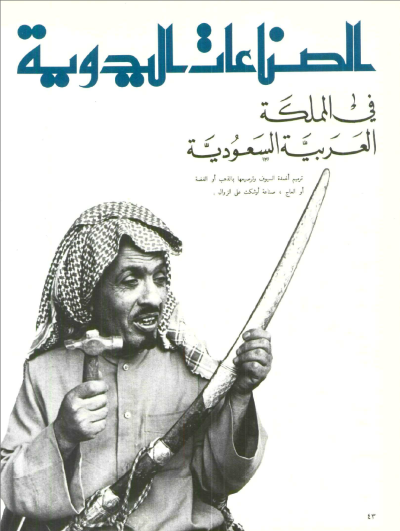

وبالإضافة إلى ذلك كله عُرفت في المملكة صناعات يدوية أخرى لا تخضع للتصنيف الذي أوردناه: كصناعة الفخار المعروفة في القطيف والأحساء والطائف والمدينة المنورة، وصناعة الخزف التي عُرفت في الحجاز وآلت إلى شبه انقراض تام، وصناعة مسابح اليسر التي لا تزال بقية منها في جدة، وصناعة الخناجر والسيوف على أشكالها في حائل والقصيم، وصناعة تقطير ماء الورد في الطائف واستخلاص الخل من التمر في مناطق النخيل، وزيت السمسم في جدة. بيد أن هذه الصناعات باتت محدودة من حيث إنتاجها وعدد محترفيها، بل أن معظمها قد توقف مُفسحًا المجال أمام الصناعات الحديثة المتعددة التي بدأت تشق طريقها في شتى مناطق المملكة وأقاليمها.

اترك تعليقاً