به بدأ الفصل ما بين “التاريخ” من جهة، و”ما قبل التاريخ” من جهة أخرى؛ إذ أليس بالتدوين بدأ التاريخ؟ وأي تدوين ممكن من دونه؟

منه عرفنا ما حصل فيما مضى من الزمان، وهو من يستشرف مستقبلنا باستكشاف حاضرنا.

قد يكون مدوّنًا وثّق حقيقةً ما وحفظها لنا، وقد يكون حالمًا مبدعًا رسم عوالم متخيلة، أو فيلسوفًا شكّل نظرة أوضح إلى هذا العالم، أو حكيمًا قرَّر وضع حكمته في تصرفنا. ولكنه في كل الأحوال، هو شخصٌ يتوجه بكتابته إلى الآخرين، كل الآخرين، ليحفظ ويحفّز، ويُطلع، ويُخبِر، وينوّر، ويربي، ويوجّه، ويعزي، ويحرّض.

إنه الشخص الذي يمكنه بأدوات لا تتجاوز في بساطتها القلم والورقة أن يغير أمورًا كثيرةً في العالم تُراوح ما بين حياة الفرد ومجرى التاريخ. تبدّلت وظائفه وتلوّنت كثيرًا عبر التاريخ، وتفرّعت إلى ما لا يُحصى من الاهتمامات والتخصصات المختلفة، ولكنها بقيت في صميم كل حضارة، لتشكِّل الفرق بينها وبين الهمجية.

وفي هذا الملف، محاولة من عبود طلعت عطية للإحاطة بما أمكن من عالم الكاتب، هذا المشهور المجهول الذي يزيد عمره على خمسة وخمسين قرنًا من الزمن، ويغطي بمساحة عالمِه مساحة العالم بأسره حيثما قامت ثقافة أو حضارة.

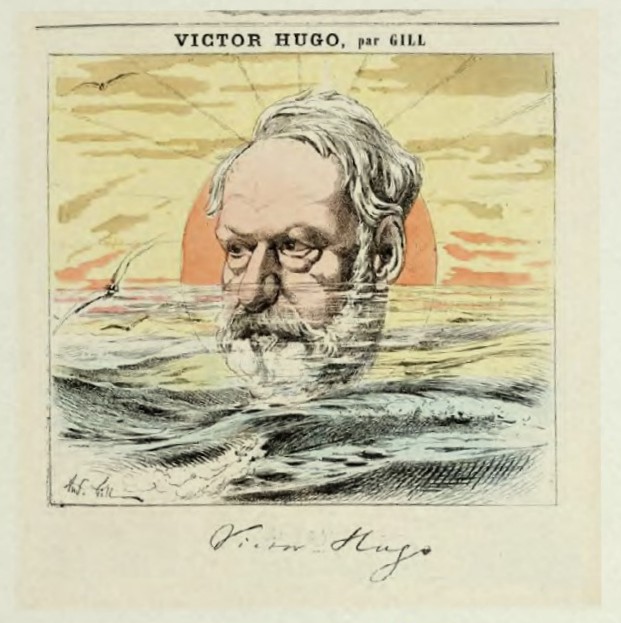

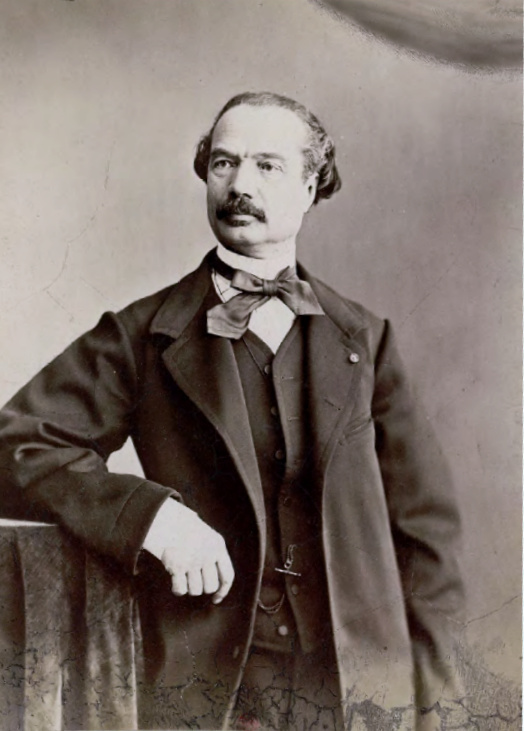

مساء 31 مايو 1885م، افترش أرصفة جادة الشانزليزيه في باريس نحو خمسين ألف شخص وناموا في العراء تحت المطر، ليضمنوا مشاركتهم في الحدث المرتقب في الغد. وصباح اليوم التالي، تدفق إلى الجادة نفسها والساحات المجاورة نحو ثلاثة ملايين شخص، حتى إن أصحاب البيوت المجاورة أجّروا شرفات منازلهم بمبالغ تُراوح بين عشرين ومائة فرنك. أمَّا الحدث المرتقب، فقد كان تشييع جثمان الأديب والشاعر الفرنسي، فيكتور هوغو، الذي توفي في الثاني والعشرين من مايو.

ما بين الوفاة والدفن، كانت هناك عشرة أيام حافلة شغل فيها الفقيد فرنسا بأكملها. فالصحافة فقدت اتزانها في الحديث عن الكاتب الراحل، واقتصرت في محتويات صفحاتها الثلاث (لأن الرابعة كانت للإعلانات) وعلى مدى عشرة أيام، على الحديث عن “أعظم ضمير للإنسانية” و”العبقري الذي عاشت فيه فكرة الإنسانية” و”أعظم مفكر في الكون”. ولمَّا عجزت ألسِنة الصحافة عن التعبير لجأت إلى الصور، حتى أن إحداها اكتفت بنشر صورة للشمس عند المغيب، وعبارة “انتهى الأدب”.

بعد الوفاة بيومين، اجتمع مجلس النواب الفرنسي لتنظيم مأتم وطني يليق بالكاتب الراحل. وكان من المتوقع أن يُدفن في مقبرة عادية، حيث اشترت عائلته قبرًا لها. ولكن بناء على اقتراح من أحد النواب تقرَّر دفنه في مبنى البانثيون، الذي بني أساسًا ليكون مدفنًا لعظماء فرنسا، غير أن حكومة نابليون الثالث كانت قد أعطته إلى الكنيسة الكاثوليكية لتستخدمه معبدًا.

فكان الحل عندئذٍ إصدار مرسوم في 27 مايو، يقضي باسترداد مبنى البانثيون من الكنيسة ليُدفن فيه فيكتور هوغو.

وفي الأول من يونيو، انطلق موكب التشييع من تحت قوس النصر المتشح بالسواد، نحو المثوى الأخير على دوي 21 طلقة مدفعية، يتقدمه اثنا عشر شاعرًا اختارتهم أسرة الراحل، وسار خلفه مباشرة أركان الدولة وممثلو الدول الأجنبية وبعثات من 1168 جمعية ومؤسسة، إضافة إلى مئات آلاف المشيعين من كل الطبقات الاجتماعية رافعين الأعلام الوطنية التي أُضيفت إليها شارات الحداد السوداء.

سُقنا هذه الحكاية الطويلة حول مأتم الشاعر والروائي الفرنسي لما له من دلالة على المكانة الرفيعة التي يمكن لكاتب أن يبلغها في مجتمعه، وأيضًا للإشارة إلى أن تحديد ماهية الكاتب، كما ترِد في القواميس والموسوعات، تبقى في إطار تقني غير معبّر بدقة. فعلى “ويكيبيديا”، مثلًا، نقرأ أن “الكاتب هو شخص يستخدم الكلمات المكتوبة بأساليب كتابية وأنماط وتقنيات مختلفة لنقل أفكار، أو لإلهام أحاسيس ومشاعر، أو للترفيه”. فهل هذا يعني أن الروائي الحاصل على جائزة نوبل للآداب يشترك في الصفة نفسها مع كاتب نكتة منحولة على إنستغرام، أو مع من يغرد (أو ينعق) بجملة غير مفيدة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

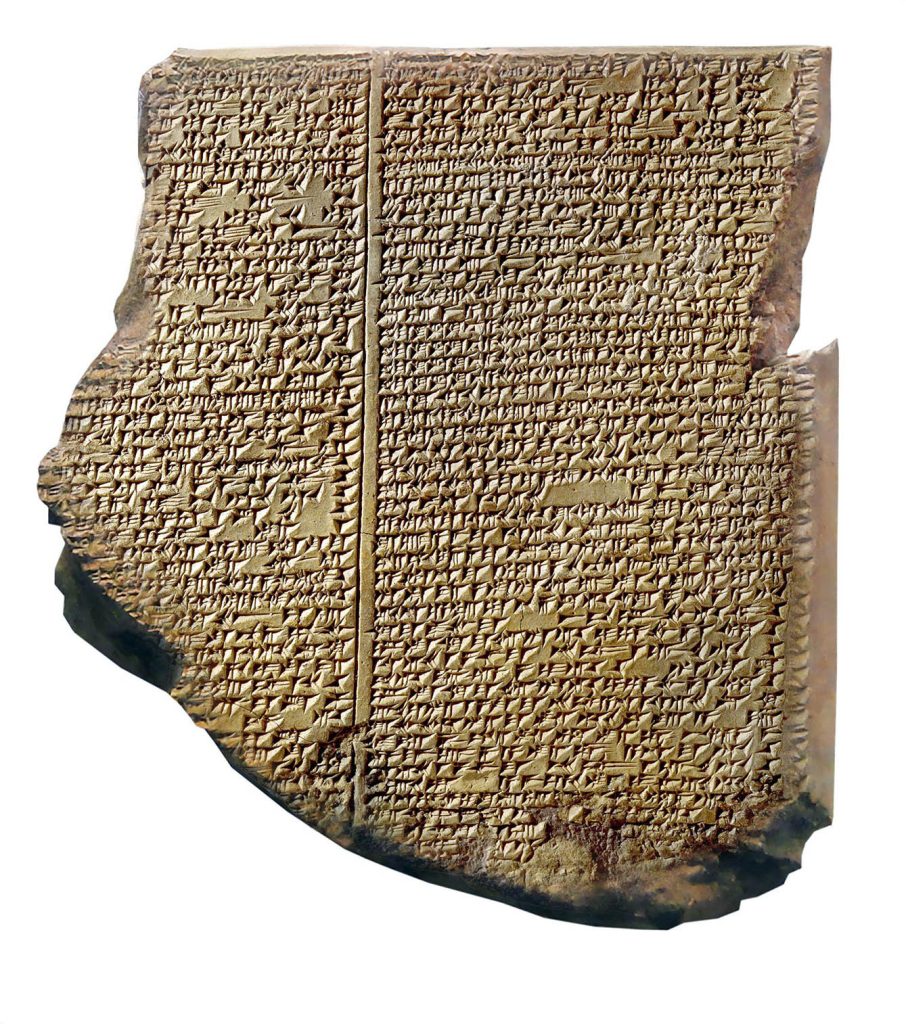

الذكاء الاصطناعي يقدم تحديدًا أفضل قليلًا بالقول إن الكاتب “شخص يخلق محتوى مكتوبًا، مثل الكتب والمقالات والبحوث والقصص، وغالبًا في إطار مهني، أو لاهتمامه بالإبداع”. ولكن نظرة خاطفة إلى تاريخ الكاتب منذ اختراع الكتابة وحتى اليوم، تُظهر أن ما من مهنة في التاريخ تفرَّعت وتلوَّنت في مضمونها واهتماماتها وتفاوتت مستوياتها طبقيًا كما هو الحال بالنسبة إلى الكاتب، حتى إن هذا اللقب صار يُشير إلى مهن وممارسات واهتمامات لا تمت إلى بعضها بصلة، غير تنفيذها بالأدوات البسيطة نفسها التي تطورت بمرور الزمن من المسمار ولوح الطين إلى الأجهزة الإلكترونية، مرورًا بالإزميل والمطرقة والريشة والقلم والورقة.

نشأته وتاريخه في الحضارات القديمة

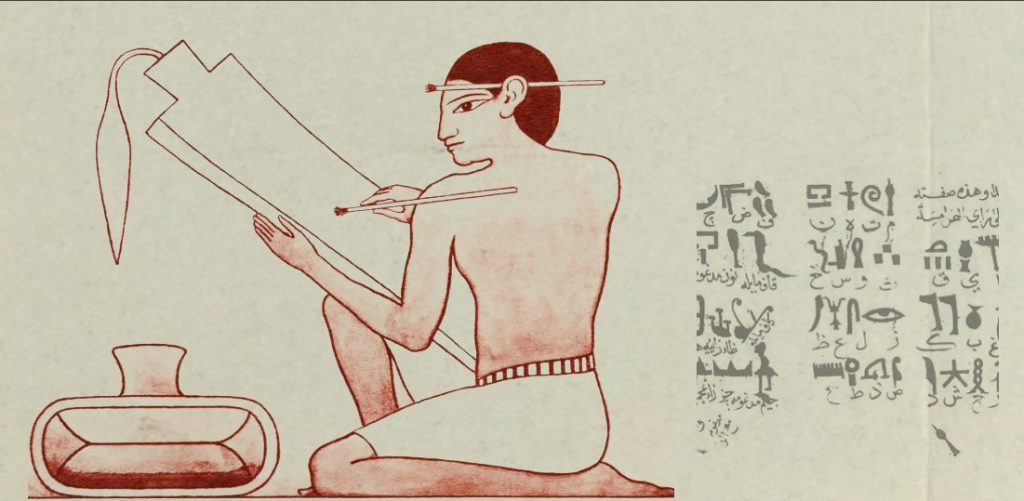

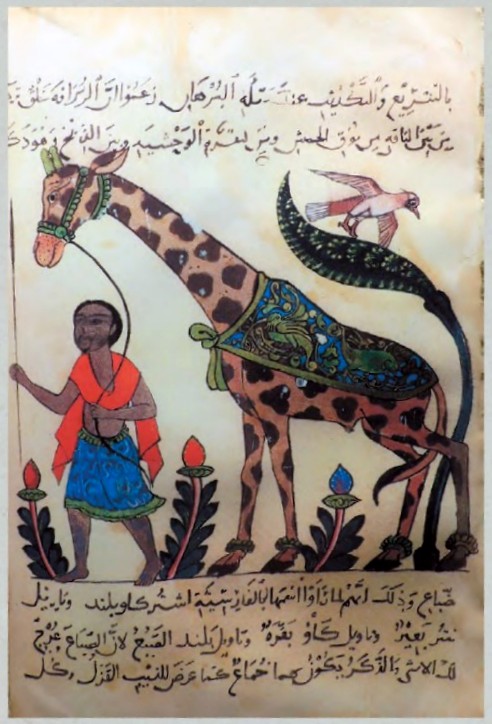

في الحضارات القديمة، لم يكن التأليف المهمة الرئيسة عند الكاتب الذي كان نسّاخًا، أو مدونًا يكتب معارف وضعها شفهيًا آخرون. ومن أبرز المهمات الأولى للكاتب في تلك العصور كانت كتابة الرسائل المتبادلة بين حكّام الدول، وتدوين النصوص الدينية، وتبعها تدوين الحكايات والأساطير الشعبية. ولذا، فإلى هؤلاء يعود الفضل في معظم ما نعرفه عن الحضارات القديمة.

لا نعرف شيئًا يُذكر عن الكاتب الأول في التاريخ، ولكننا نعرف أنه ذاك الذي أمسك، أوَّل مرَّة، لوحًا من الطين وراح ينقش عليه بالمسمار أحرفًا أبجدية بلغة السومريين قرابة عام 3600 قبل الميلاد. أمَّا أقدم كاتبة نعرفها بالاسم فقد كانت الشاعرة والكاهنة السومرية إنهيدوانا التي عاشت في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد. وفي الحضارة نفسها دوّن الكتّاب كثيرًا من الأساطير والملاحم مثل ملحمة “جلجامش” المعروفة.

وبعد السومريين بنحو 200 سنة، طوّر المصريون رموز الكتابة الهيروغليفية. وحظي الكاتب في مصر الفرعونية بمكانة اجتماعية مرموقة، له مكانه الخاص في البلاط الملكي، وتدلّ على ذلك المجسّمات الكثيرة التي تمثّله والموجودة اليوم في متاحف العالم. وقد تركّزت أعمال الكاتب المصري القديم على تدوين النصوص الدينية، والنصوص الإدارية، إضافة إلى ظهور بعض الأعمال الأدبية مثل “حكاية سنوحي”.

وفي الهند، وضع المؤلفون الهنود كتب “الفيداس”، وهي أناشيد دينية ونصوص فلسفية، بدءًا من عام 1500 قبل الميلاد. ولكنها بقيت شفهية. وعندما دُوّنت في القرن السادس قبل الميلاد، جاءت في 800 مجلد.

وعند الإغريق، برز الكتَّاب الكبار بدءًا من القرن الثامن قبل الميلاد في شخص هوميروس، مؤلف الملحمتين الإلياذة والأوديسة، ومن أعقبه من فلاسفة ومؤلفي مسرحيات أرست أسس الحضارة الغربية الحالية.

وبخصوص الكاتب العربي قبل الإسلام، يقول الدكتور عمر فرّوخ: “مع أنّ عرب الجاهلية لم يكونوا أهل كتابة، فإنّ الكتابة عندهم لم تكن نادرة كما يميل بعضهم، لقد كان العرب يكتبون بينهم العقود والمواثيق، ويكتبون الرسائل في بعض الأحوال، ويبدو أن الشعراء كانوا يدونون أشعارهم أيضًا، ومع أنّ الكتابة معروفة في الجاهلية، فإنها لم تكن مألوفة”.

وجاء القرآن الكريم يحاكي العرب بما يفهمونه ويعرفونه، فذكر القلم والكتاب، والألواح، وما كان الله ليخاطب قومًا بشيء لا يعرفونه. وفي تفسير الآية الكريمة: “وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا” (الفرقان: 5)، يقول الدكتور ناصر الدين الأسد: “تُبين عن أنّ بعض الجاهليين كانوا يدوّنون الأخبار والقصص والتاريخ، وأنّ هناك من كان يملي هذه الموضوعات”.

يُفهم مما تقدَّم، أن المؤلفين في الحضارات القديمة لم يكونوا هم بالضرورة كُتَّاب ما وصلنا من مؤلفات. وأن الكاتب بمعناه الحرفي غالبًا ما كان نسّاخًا ومدونًا لما يسمعه أو ما يُملى عليه. يكفيه لذلك أن يمتلك هذه المهارة التي لم تكن متوفرة للجميع، وظلت كذلك حتى القرن العشرين.

تلازم الكاتب والنهضة الحضارية

أن تبقى مهارة الكتابة نخبوية أكثر من ثلاثة آلاف سنة، فإن تطور الحضارات التي قامت خلال العشرين قرنًا الماضية، صاحبه تكاثر أعداد الكتَّاب في كل منها، وأيضًا في تنوع اهتماماتهم واختصاصاتهم، حتى أصبح عدد الكتَّاب في كل ثقافة واحدًا من أبرز المؤشرات على تقدمها ونهضتها. فبعد مدوّني النصوص الدينية، كثر الأدباء في النثر والشعر، وأيضًا في الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والعلوم. وفي مراحل أولى، كان يمكن للكاتب أن يكون مؤرخًا وفيلسوفًا وطبيبًا وفلكيًا، تسمح له بذلك محدودية المعارف المتوفرة في حضارته. ولكن بدءًا من العصر الوسيط، وبتزايد المعارف، صار الكاتب شبه متخصص في واحد من حقول المعرفة.

فبعد أن كان كاتب مثل الجاحظ (776م – 868م) يكتب في المسائل الدينية واللغة والأدب وعلم الحيوان والفلسفة، نجد أن ابن خلدون (1332م – 1406م) حصر كتابته في بعض العلوم الإنسانية، مثل: الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتاريخ.

وبالقفز بضعة قرون إلى الأمام، لضيق المجال، نجد أن كلمة “كاتب” التي كانت تثير في الذهن صورة المؤلف في الأدب والفكر، صارت تُطلق على كل من يدوّن نصًا لحاجة معينة. فانتشار التعليم أتاح ظهور كتَّاب أكثر من أي وقت مضى، في المجالات القديمة كما المستجدة منها. وعلى سبيل الأمثلة، أوجب تطور العلوم الدقيقة وجود من يدوّن المنجزات والأطروحات في مجالاتها المختلفة. وظهور الصحافة أوجد كتَّاب المقالات والأخبار، وبعد ظهور الأدب النثري والشعري بخمسة آلاف سنة، ظهر الناقد الأدبي الذي نعرفه اليوم. وبتعدد الفنون، ظهر الكاتب المسرحي، والكاتب السينمائي، وكاتب كلمات الأغنية. وتلوّن مفهوم الكاتب أكثر فأكثر بشيوع استخدام الأجهزة الحديثة ووسائل التواصل، فظهر كاتب المدوّنات، والكاتب – الناشر الذاتي، والمغرّد أو كاتب الخاطرة الذي طغى عليه المهذار العاجز عن كتابة جملة مفيدة وبلغة مقبولة.

من الصعب حصر عدد الكتَّاب المحترفين في عالم اليوم. ولكن في الولايات المتحدة وحدَها، يوجد 44,240 كاتبًا مسجّلًا في اتحاد الكتَّاب. والرقم على المستوى العالمي هو أضخم من ذلك بكثير، خاصة مع تنامي النشر الذاتي، وانفتاح باب النشر الرقمي على مصراعيه أمام الكاتب الكفيِّ وخلافه على حدٍ سواء.

مواصفات الكاتب

حسنًا، لا مواصفات محددة على الإطلاق

إن ما سبق قد يدفع المرء إلى ربط مهنة “الكاتب” بالإبداع الفكري والذهني وسعة الخيال. ولكن فيما يتمتع بعض الكتَّاب، خاصة في مجال الأدب، بخيال بحجم حاملة طائرات، فإن بعضهم يمكنه الاكتفاء بدقة الملاحظة للحياة اليومية الواقعية. وإذا كانت الحساسية العاطفية من مستلزمات الروائي والشاعر، فإنها ليست ضرورية أبدًا عند المؤرخ والفيلسوف. وإن كان صحيحًا أن كبار الكتَّاب متمكّنون تمامًا من التعبير عن أفكارهم بالالتزام بأكثر القواعد اللغوية تعقيدًا، حتى إن “اللغوي” فقط ينتمي إلى طبقة عالية على سلّم الكتَّاب، يمكن لآخرين أن يكتفوا من اللغة بما يكفي للتعبير، تاركين التصحيح اللغوي للاختصاصيين في الشأن.

وبعيدًا عن اضطرار كاتب ما إلى العمل في مجال آخر ليؤمّن معيشته، أو ذاك الذي عاش لحظة إبداعية قصيرة دفعته إلى كتابة رواية أو قصة، هناك مبدعون طفحت قدراتهم الإبداعية فأطلقوها في الكتابة مجالًا أوَّل أو ثانيًا. مثل النحَّات الإيطالي مايكل أنجلو المعروف عالميًا واحدًا من أشهر الفنانين في عصر النهضة، ولكن قلائل يعرفون أنه كان شاعرًا، وأقل منهم من قرأ شعره. ومن الاتجاه المعاكس نذكر الهندي رابيندرانات طاغور، المعروف عالميًا كأبرز أدباء آسيا في القرن العشرين، وكان في الوقت نفسه رسامًا أنجز في حياته ثلاثة آلاف لوحة، لم تثر أعماله الفنية اهتمامًا عالميًا إلا مؤخرًا.

ولكن هناك كتَّابًا لا يحتاجون إلى ذرّة من الخيال أو الحساسية الفنية في عملهم. فمن دون أي انتقاص من الاحترام لمهنة “كاتب العدل”، نشير إلى أن القائم بها يستحق فعلًا لقب كاتب، على الرغم من عدم حاجته لأي شكل من أشكال الإبداع. إذ نراه غالبًا ما يعتمد في عمله على نصوص مسبقة التجهيز مطبوعة سلفًا، ومشتركة مع غيره من زملائه في المهنة. وكثيرًا ما يقتصر عمله على تعبئة الخانات الفارغة في النص. وليست أهمية هذه الأعمال التوثيقية وحدها ما يفرض الاحترام لهذه المهنة، بل أيضًا كون كاتب العدل موظفًا مرخّصًا من الحكومة، ما يجعله الأثر الباقي من الكاتب التاريخي في الحضارات القديمة ووريثًا له في مهماته.

أغزر الكتَّاب إنتاجًا

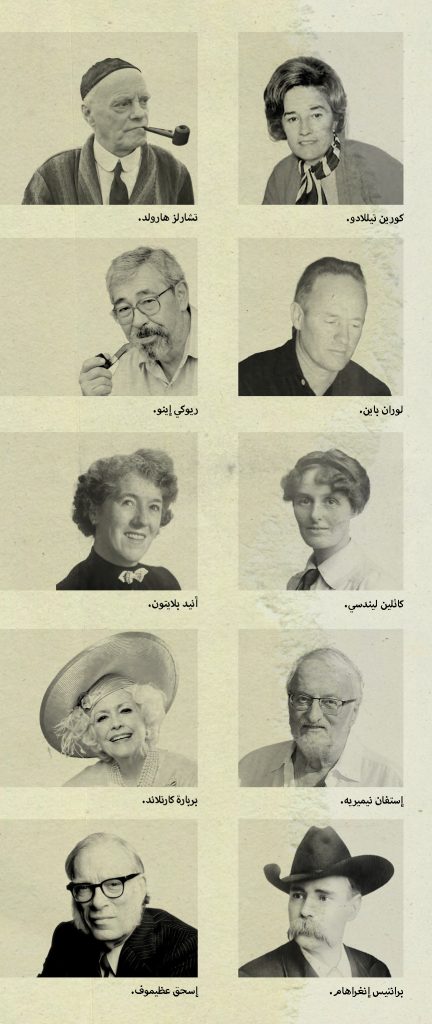

عندما يبحث المرء عن قوائم أغزر الكتَّاب إنتاجًا لجهة عدد مؤلفاتهم المنشورة، يجد على الإنترنت قوائم عديدة، موثوقة على الأرجح؛ لأنها شبه متطابقة. ولكن المدهش فيها أنها كلها تكاد تخلو من الأسماء المعروفة عالميًا في دنيا الأدب، بل لا حرج في الاعتراف بأننا لم نسمع ببعضهم. والملاحظة الثانية، هي أن أغزر الكتَّاب إنتاجًا هم مؤلفو الروايات الخيالية؛ لأن هذا اللون من الإبداع يعتمد بشكل حصري على خيال الكاتب من دون عرقلة خارجية تبطئ الإنتاج. وفيما يأتي قائمة بهؤلاء:

- كورين تيللادو، الكاتبة الإسبانية التي نشرت نحو 4000 رواية عاطفية، ومن بينها عدد من الأكثر مبيعًا في البلدان الناطقة بالإسبانية.

- البرازيلي ريوكي إينو، المولود عام 1946م، وكان طبيبًا قبل أن يصبح كاتبًا، ونشر حتى اليوم 1073 رواية باللغة البرتغالية، تحت 13 اسمًا مستعارًا.

- تشارلز هارولد هاملتون، المُتوفى عام 1961م. من الصعب عدّ مؤلفات هذا الكاتب البريطاني بدقة؛ لأن كثيرًا منها كان على شكل حلقات كتبها للدوريات الأسبوعية في إنجلترا، ولكن من المعروف أنه كتب نحو 100 مليون كلمة، تحت ما يقارب 1200 عنوان، إضافة إلى نحو 5000 قصة قصيرة.

- الأمريكي لوران باين، المُتوفى عام 2001م. كتب أكثر من 1000 رواية تحت سبعين اسمًا مستعارًا.

- كاثلين ليندسي، جنوب إفريقيا. تُوفيت عام 1973م، كتبت 904 روايات تنوَّعت ما بين العاطفي منها والجريمة. واستخدمت أسماء عديدة مستعارة، بما في ذلك أسماء رجال لرواياتها البوليسية.

- البريطانية أنيد بلايتون، المتوفاة عام 1968م، كتبت 800 كتاب للأطفال والناشئة.

- المجري إستفان نيميريه، الذي تُوفي في العام الماضي 2024م، كتب نحو 800 رواية في الخيال العلمي والتاريخ تحت أسماء عديدة مستعارة.

- بربارة كارتلاند، متوفاة عام 2000م، كتبت نحو 700 رواية.

- برانتيس إنغراهام، كان ضابطًا في الجيش الأمريكي، تُوفي عام 1904م، وكتب 600 رواية من بينها سلاسل من أجزاء عديدة. كما كان الكاتب الشبح لبعض الوقت عند الكولونيل بيل كودي المعروف باسم “بوفالو بيل”.

- إسحق عظيموف، المُتوفى عام 1992م، صاحب المؤلفات الشهيرة في الخيال العلمي، وأيضًا الأدب النقدي. كتب نحو 500 رواية وبحث.

أيمكن للكاتب أن يصبح ثريًا؟

سؤال يطرحه على نفسه كل من يقرِّر احتراف الكتابة، أو على الأقل يُداعب خياله عند الإقدام على أي مشروع كتابي جديد. والجواب هو: الأمر ليس مستحيلًا، ولكنه صعب جدًّا.

فما بين حفنة من الكتَّاب الذين أصابوا ثروات كبيرة من مؤلفاتهم وآخرين يعيشون نمط حياة المهاتما غاندي، هناك طبقات عديدة من مستويات النجاح المالي في عالم الكتَّاب، وقد يصح القول إن غالبية محترفي الكتابة يحصلون على عائدات تسمح لهم بعيش حياة كريمة ليس أكثر أو أقل.

تاريخيًا، منذ اختراع الكتابة وحتى الأمس القريب (ربما أواخر القرن التاسع عشر الميلادي)، كان الكاتب يعيش عمومًا نمط حياة الطبقة الوسطى العليا؛ إمَّا لأنه ينتمي أصلًا إلى هذ الطبقة التي وفّرت له التعليم اللازم، وإمَّا لامتلاكه مقدرة مهنية غير شائعة في محيطه.

ولكن مع شيوع التعليم في القرن العشرين، وانخفاض كلفة الطباعة وسهولة التوزيع بوسائل النقل الحديثة، هبطت مهنة الكتابة من عليائها الاجتماعي، وصارت مجالًا مفتوحًا أمام كثيرين يعتقدون أن بإمكانهم النجاح في احترافها، ويتطلعون إلى اختراق الطبقة الوسطى التي ينتمون إليها، والصعود إلى الأعلى منها.

بتفحّص طبيعة إنتاجات النسبة القليلة من الكتَّاب الذين جنوا ثروات كبيرة من أعمالهم، نلاحظ أنهم نجحوا في التكهُّن بما قد يُلاقي إقبالًا كبيرًا على عملهم، وكتبوا لاحقًا بشكل يحفّز القرَّاء على شراء مؤلفاتهم التالية؛ لأنها تخاطب المزاج نفسه. ولكن، وبشكل عام، لا يمكن لكِتاب واحد أن يأتي لمؤلفه بثروة، خاصة أن حصة الكاتب من مؤلفه لا تتجاوز ما يُراوح بين %10 و%15 من ثمن النسخة؛ لأن الباقي يذهب إلى دار النشر التي تحمَّلت كلفة الطباعة، وأيضًا لشركة التوزيع وللمكتبات. ولأن نجاح كِتاب وترويجه يبقى أمرًا غير مضمون، كثيرًا ما يعمد الكاتب المحترف إلى عمل إضافي على شكل وظيفة ثابتة، تشكِّل له ضمانة عدم الوقوع في العوز، مثل: التدريس، أو العمل في مؤسسة إعلامية، أو حتى في وظيفة حكومية، وما شابه ذلك.

أغنى الكتَّاب في العالم

تختلف قوائم أغنى الكتَّاب في العالم على شبكة الإنترنت بعضها عن بعض، وبتقديرات تصل إلى مئات ملايين الدولارات، كما أن بعضها يضم أسماء كتَّاب جمعوا ثرواتهم من أعمال أخرى غير الكتابة. ولكن أحدث هذه القوائم الصادرة خلال العام الحالي 2025م، يرتّب العشرة الأغنى على الوجه الآتي:

- ج. ك. رولينغز: مليار دولار. الكاتبة البريطانية المعروفة عالميًا من خلال سلسلة “هاري بوتر” التي بيع منها أكثر من 500 مليون نسخة منذ إطلاقها عام 1997م، وصوَّرتها السينما.

- جيمس باترسون: 800 مليون دولار. يصنِّف “كتاب غينيس” هذا الكاتب والمنتج السينمائي البريطاني ضمن أغلى خمسة كتَّاب في العالم. وقد باع نحو 300 مليون نسخة من مؤلفاته المختلفة.

- جيم دايفيس: 800 مليون دولار. رسام ومؤلف أمريكي، معروف بابتكاره شخصية “غارفيلد” لأفلام الكارتون، كما عمل على شرائط كوميكس عديدة، وأنتج أفلام فيديو عديدة درَّت عليه مبالغ طائلة.

- دانيال ستيل: 600 مليون دولار. الروائية الأمريكية التي كتبت 190 رواية، معظمها ذو طابع عاطفي ويدور في أوساط النخبة الاجتماعية. وباعت 800 مليون نسخة من أعمالها، وتحوّل كثير منها إلى أفلام سينمائية وتلفزيونية.

- غرانت كاردون: 600 مليون دولار. مؤلف ثمانية كتب في إدارة الأعمال، ولكن قسمًا كبيرًا من ثروته يعود إلى محاضراته في ريادة الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي.

- مات غرونينغ: 600 مليون دولار. الأمريكي الذي ألَّف مسلسل أفلام الكرتون “آل سيمبسون”، وهو المسلسل الأطول الذي يُعرض على شاشات التلفزيونات في أمريكا خلال وقت الذروة.

- توني روبينس: 600 مليون دولار. القسم الأكبر من ثروته أتى من محاضراته التدريبية على النجاح في بعض القطاعات، وهو صاحب مؤلفات لقيت رواجًا عالميًا، مثل: “قوة غير محدودة”، و”إيقاظ العملاق الداخلي”.

- باولو كويلو: 500 مليون دولار. مؤلف “الخيميائي” الشهير، وهو أيضًا موسيقي وكاتب كلمات للأغاني. بيع من كتبه 320 مليون نسخة، وتُرجمت أعماله إلى 83 لغة.

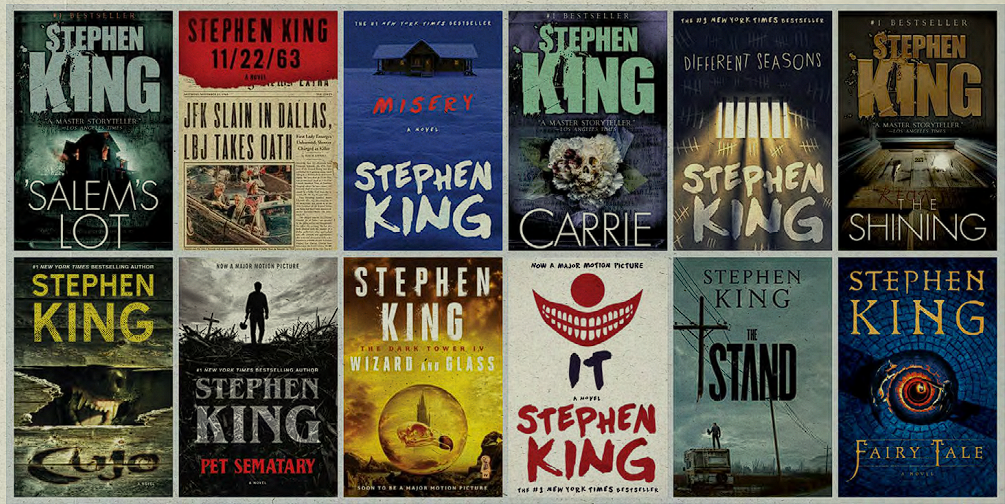

- ستيفان كينغ: 500 مليون دولار. مؤلف أكثر من 60 رواية، معظمها من قصص الرعب والماورائيات والجريمة. وتحوَّل كثير منها إلى أفلام سينمائية شهيرة، مثل: “كاري”، و”اللمعان”، و”ميزيري”.

- جون غريشهام: 400 مليون دولار. بدأ بالكتابة عام 1989م، برواية “وقت للقتل”، وأتبعها بنحو 28 رواية أخرى، معظمها من الأكثر مبيعًا.

الجائزة.. الحلم الدائم ومفاعيله

ما من كاتب إلا ويحلم في سرّه بالفوز يومًا بواحدة من الجوائز المحلية أو العالمية المخصصة للكتَّاب. وسنويًا، تنتقل حفنة من هؤلاء من حال إلى حال بفعل الفوز بإحدى هذه الجوائز، وهي كثيرة وبعضها ضخم. فجائزة “نوبل للآداب” تبلغ قيمتها نحو مليون ومائة ألف دولار. وبعضها متوسط الحجم لا يكفي لأن يجعل المرء ثريًا، ولكنه يريحه ماليًا فترةً معينةً مثل جوائز “القلم الذهبي” في المملكة العربية السعودية التي يبلغ مجموعها نحو 740 ألف دولار، أو “الجائزة العالمية للرواية العربية” التي لا تتجاوز 50 ألف دولار.

ولكن فاعلية هذه الجوائز لا تكمن في المبالغ المالية المصاحبة لها مباشرة، بل في الاعتراف بمكانة الكاتب والترويج لأعماله على نطاق واسع. فجائزة “غونكور” المرموقة للأدب المكتوب باللغة الفرنسية تقتصر على منح الفائز مبلغًا رمزيًا قدره عشرة يورو فقط، ولكن قيمتها الحقيقية تكمن في أنها تتضمن اعترافًا أكاديميًا، وعلى أعلى مستويات الجدية، بالقيمة الأدبية الكبيرة للكاتب الفائز، فتفتح بذلك أمامه كل أسواق القراءة في البلدان الفرنكوفونية على أوسع نطاق، وأيضًا أبواب ترجمة أعماله المدفوعة سلفًا إلى معظم اللغات الحية.

أين يوجد نبع الذهب؟

والجواب، في السينما

فيما يعتمد بعض الكتَّاب على بيع كتبهم الورقية أو الرقمية، ليحصدوا عائداتها على دفعات وعلى فترات طويلة من الزمن، هناك كتَّاب يحصلون على الكنز دفعة واحدة: إنهم الذين يكتبون للسينما، هذا القطاع الجديد الذي يمثل “نبع ذهب” للكتَّاب منذ بدايات القرن الماضي.

فالكتابة للسينما تُعدُّ مجزية ماليًا للكاتب أكثر من بيع مؤلفه بالمفرق للقرَّاء. فعندما رضي غابريال غارسيا ماركيز ببيع حقوق تحويل روايته “الحب في زمن الكوليرا” إلى فيلم سينمائي، فقد فعل ذلك مرغمًا، بسبب قلقه من أوضاع أسرته المالية؛ إذ إن عائداتها من سوق النشر لم تكن كافية.

ولكن عوائد السينما على الكتَّاب تتفاوت كثيرًا. ففي السينما الأمريكية، على سبيل المثال، لأنها الأضخم والأغنى في العالم، يمكن لكاتب سيناريو أن يتقاضى ما بين 50 و100 ألف دولار لفيلم متوسط الميزانية، وأكثر من 100 ألف بكثير للأفلام الكبيرة. أمَّا اقتباس رواية لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، فيمكن أن يصل إلى مئات آلاف الدولارات، أو حتى ملايين عديدة تُدفع للكاتب من دون أن يتورط بأي عمل إضافي للفيلم.

ففيما يتعلق بفيلم “أفاتار”، على سبيل المثال، بلغت كلفة إنتاجه نحو 280 مليون دولار، كان نصيب مؤلف القصة الأولية نحو 1.5 مليون دولار. أمَّا الذين عملوا على تطوير النص، فقد حصلوا على ما يُراوح بين 10 و15 مليون دولار.

والروائي الأمريكي ستيفان كينغ، الذي تُقدّر ثروته بنحو 500 مليون دولار، يقرّ بأن القسم الأكبر من هذه الثروة جناه من تحويل رواياته إلى أفلام سينمائية. فروايته الأولى “كاري” درَّت عليه 400 ألف دولار مقابل تحويلها إلى فيلم. كما أن قائمة الكتَّاب الأغنى في العالم، تؤكد فضل السينما على ما جمعوه من ثروات.

الكاتب الشبح

هو كاتب يبقى اسمه مستترًا بشكلٍ ما، فيما يحمل ما كتبه اسمَ شخص آخر على أنه هو المؤلف. ففي حالات قليلة قد يُذكر اسم الكاتب الشبح على أنه المحرر أو المساعد، ولكن من النادر أن يكون ذلك على الغلاف، وإذا حصل، فيكون ذلك تحت اسم الكاتب وبخط أصغر، وعادة ما يكون السبب تخفيض بدل أتعابه. وهذه الممارسة هي ذات وجهين. فهي مقبولة في ظروف معيّنة، ومُدانة في حالات ومجالات أخرى.

فهناك سياسيون وقادة ومشاهير في عالم الفن والأعمال عندهم ما يقولونه، ولكن لا وقت لديهم لتأليف كتاب بأيديهم، فيستعينون بكاتب شبح ليكتبه نيابة عنهم. كما أن بعض هؤلاء قد يكتبون أجزاءً من مؤلفاتهم، ولكنهم يعجزون عن ترتيبها في الهيكلية الملائمة على مدى مئات عديدة من الصفحات، فيستعينون بمحرر محترف لهذه الغاية. وهذه الممارسة مقبولة بشكل ما، خاصة عندما يُعلن مَن يحمل الكتاب اسمه عن أنه تلقى مساعدة من محرر، على الرغم من أنه من النادر الإعلان عن اسم الكاتب الشبح.

فعلى سبيل المثال، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما، اعترفت صراحة أنها استعانت بفريق من المحررين لتأليف كتابها “وأصبحت”. أمَّا الأمير الإنجليزي هاري، فقد أعلن عن اسم الكاتب الشبح لكتابه “الاحتياطي” (أو سبير)، وهو الكاتب الأمريكي جي. أر. موهرينغر. وغالبية كتب المذكرات التي تصدر عن نجوم الفن والسينما، هي من تأليف “الأشباح”، سواء أجرى الإعلان عن وجودهم أم لا.

وإلى ذلك، فإن “الكتَّاب الأشباح”، إذا جاز لنا جمع الاسم بهذه الصيغة، موجودون رسميًا خلف كل ما نسمعه من خطابات سياسية، وهم الذين يتولون كتابة المراسلات بين قادة الدول، حتى إن الحساسة منها قد تتطلب تدخلًا أكثر من كاتب شبح واحد. الأمر نفسه ينطبق على مجالات عديدة أخرى.

كيف يعمل الكاتب الشبح؟

بعد الاتفاق ما بين الكاتب الشبح وصاحب مشروع الكتاب، يتضمن العمل عددًا من اللقاءات ما بين الطرفين، قد يكون واحدًا أو عشرات اللقاءات كما هو الحال في كتب المذكرات الكبيرة. يُسجِّل الكاتب الشبح كل المعلومات الدقيقة الواجب ذكرها، ويحملها معه إلى بيته، حيث يضع هيكلية الكتاب أو النص، للحصول على موافقة صاحب المشروع، ومن ثَمَّ يبدأ بالكتابة. وقد يتدخل صاحب المشروع بإضافة لمسة هنا أو هناك، أو طلب بعض التعديلات عند اكتمال العمل.

ومن المؤلفين من يكتب بنفسه الخطوط العامة لبعض الفصول، أو أفكارًا متناثرة، ويتكل على الكاتب الشبح بترتيبها وتوسعتها في المنتج النهائي.

وتتفاوت المهارات المطلوبة من الكاتب الشبح. ففي حين يُكتفى في بعضهم بالقدرة على الكتابة اللغوية السليمة، يُشترط في بعضهم الآخر أن يكونوا قادرين على الكتابة بأسلوب محدد. فالروائية كليو فيرجينيا أندروز استخدمت الكاتب الشبح أندرو نيدرمان ليكمل كتابة رواياتها بعد وفاتها، ووفق أسلوبها الخاص.

الاسم المستعار.. لماذا؟

كثيرًا، وليس قليلًا، ما يُخفي كتَّاب هويتهم الحقيقية، فينشرون مؤلفاتهم تحت أسماء مستعارة. ولذلك أسباب كثيرة، أبرزها:

- تلافي المواجهة مع طرف أقوى، خاصة في المؤلفات التي تنطوي على مواضيع تعترض عليها السلطات الحاكمة، أو شطر أكبر من المجتمع.

- التحوُّل إلى اتجاه أدبي مختلف عمَّا عُرِف به الكاتب، لتلافي خيبة أمل محتملة عند الجمهور الذي يتوقع من الكاتب ما اعتاده منه.

- اختيار اسم يسترضي الجمهور المستهدف، أكثر من الاسم الحقيقي، لعوامل تتعلق بالتمييز الجنسي والانتماء الاجتماعي والديني.

- اشتراك كتَّاب عديدين في عمل واحد، يدفعهم أحيانًا إلى اختيار اسم مستعار واحد لتبسيط الأمور والحقوق الأدبية.

- إعادة تشكيل الصورة الذاتية، فعندما لا يُباع كتابٍ ما بشكل جيد، أو إن كان قد لقي تقييمًا سلبيًا، يعتمد الكاتب اسمًا مستعارًا على مؤلفه التالي، كما لو أنه يمنح نفسه فرصة ثانية للنجاح.

- بعض الكتَّاب قد تكون أسماؤهم طويلة أو غير جذابة، أو يصعب لفظها بشكل صحيح، فيختارون اسمًا ذا وقع ألطف ومحبب على الأذن.

- وأخيرًا، هناك من يرغب في البقاء بعيدًا عن الأضواء وحماية حياته الشخصية من وسائل الإعلام والثرثرة الاجتماعية.

ومن الكتَّاب المعروفين عالميًا واستتروا تحت أسماء مستعارة بعض الوقت، أو عُرفوا بها أكثر من أسمائهم الحقيقية، هناك الروائية الإنجليزية إميلي برونتي، التي نشرت رائعتها “مرتفعات وذرنغ” تحت اسم مستعار هو إليس بيل. الأمر نفسه ينطبق على شقيقتها شارلوت برونتي، ومعاصرتهما جين أوستن؛ لأن بريطانيا في العصر الفيكتوري كانت ترى أن التأليف الكبير ينتمي إلى عالم الرجال. ومارك توين هو الاسم الذي اعتمده الكاتب صموئيل لانغهورن كليمنس؛ ليضعه على غلاف كتبه العديدة مثل “مغامرات توم سوير”، فصار يُعرف به أكثر من اسمه الحقيقي. وجورج إليوت هو الاسم الذي اختارته الكاتبة ماري آن إيفانز؛ لكي تؤخذ على محمل الجد بشكل أفضل في عالم يسيطر عليه الذكور.

وعندما قررت ج. ك. رولينغز التحول عن سلسلة “هاري بوتر” التي أتتها بالشهرة، إلى رواية الجريمة اعتمدت اسم رجل هو روبرت غالبريث.

ومن الكتَّاب العرب، هناك على سبيل المثال الشاعر علي أحمد سعيد الذي تبنَّى اسم أدونيس للتعبير عن هويته الأدبية والانفصال عن الاعتبارات التقليدية. وفي الصين بدّل الكاتب لي ياوتانغ اسمه إلى با جين، مستلهمًا اسمي المفكرَين الفوضويين باكونين وكروبوتكين. وبوجه عام، فإن اعتماد اسم مستعار في الثقافات الشرقية ينطوي بشكل دائم على ما يعبر عن فلسفة الكاتب وتطلعاته الأدبية ونظرته إلى تراثه.

وفي القافلة

وعرفت “القافلة” الاسم المستعار في مقالات نُشرت في ستينيات القرن الماضي، تحت اسم “البدوي الملثم”، الذي طالما تساءل القرَّاء عن هويته الحقيقية، إلى أن أجرت المجلة بعد نحو أربعين سنة تحقيقًا أدى إلى إظهار الاسم الحقيقي للكاتب، ألا وهو الأديب الأردني المعروف يعقوب حنا العودات (1909م – 1971م)، الذي كان يُوقِّع مقالاته الصحفية بأسماء مستعارة مختلفة، إلى أن استقر على “البدوي الملثم”، اعتزازًا منه بانتمائه العربي الأصيل.

الجانب المُدان أخلاقيًا

كما هو حال ممارسات كثيرة، يمكن للعمل ككاتب شبح أو الاعتماد عليه أن يكون أخلاقيًا، كما يمكنه أن يكون خلاف ذلك.

عند البحث عن “خدمات الكاتب الشبح” على شبكة الإنترنت، لم يطالعنا معناه أو التعريف به على الصفحة الأولى، بل سيلًا من الإعلانات لعشرات المكاتب والشركات التي يتضمن بعضها عشرات “الكتَّاب – الأشباح”، وغيرها أكثر من مائة، المعروضين “للإيجار” (For rent). أي أن هذه الممارسة خرجت من الأطر الفردية وتحوَّلت إلى صناعة. ولكن ما الذي تنتجه هذه الصناعة؟ “كتب، كتب إلكترونية، مقالات، روايات، قصص قصيرة، دراسات ورسائل جامعية، مقالات للدخول إلى الجامعات…”، وبعضها يُعطي فكرة عن الأسعار: ما بين 1000 و2000 دولار للمقال، وما بين 3000 و40,000 دولار للرواية!

إن الرواية عمل إبداعي يعبّر عن موهبة الكاتب الشخصية، وتفكيره الشخصي، وهو ثمرة مسيرته الشخصية، وينعكس عليها. ومن ثَمَّ، فإن “استئجار” شخص ليكتب الرواية، هو عملية تزييف كاملة الأوصاف؛ لأنها تخدع القارئ بتصوير المؤلف المعلَن على غير حقيقته. وأخطر من ذلك، رسائل القبول التي يترشح على أساسها الطالب إلى دخول جامعة معينة، ومثله مثل أطروحات الشهادات الجامعية. ولكن المشكلة تكمن في سهولة الإفلات من تهمة التزييف؛ لأن الكاتب الشبح في حال ضبط وجوده، إذا ضُبِط، يمكنه الزعم أن دوره اقتصر على لمسات طفيفة في التحرير اللغوي والتصحيح.

وهناك شركات صناعية يتحوَّل الاختصاصيون فيها إلى كتَّاب أشباح؛ إذ يكتبون مقالات عن منتجات الشركة (سيارات، أدوية، أجهزة إلكترونية حديثة…)، ولكنهم يتوجهون بها إلى نقَّاد وكتَّاب معروفين لنشرها بأسمائهم، تعزيزًا لصدقية المعلومات، وكي لا يُقال إنها من باب الترويج الذاتي. وهذه الممارسة مُدانة أخلاقيًا، وممنوعة قانونًا إذا كانت تتعلق بالمنتجات الطبية والأدوية أو غيرها مما يتعلق بالسلامة العامة.

هل كان شكسبير كاتبًا شبحًا؟

في حياته، وبعد وفاته عام 1616م، ظلَّ وليم شكسبير يُعدُّ ألمع الأدباء الذين أنجبتهم إنجلترا في تاريخها، ولا يزال الأمر على حاله حتى اليوم. فمؤلفاته من الأكثر مبيعًا خلال التاريخ، واقتباس الحِكم والأفكار من مسرحياته مستمر على الألسنة في الحياة اليومية حتى عصرنا.

ولكن، منذ أواسط القرن التاسع عشر، عندما بلغ تمجيد شكسبير ذروة غير مسبوقة بوصفه “أعظم كاتب في التاريخ” ظهر بعض المشككين في أن يكون وليم شكسبير هو فعلًا مؤلف هذه المسرحيات والقصائد، وأنه كان مجرّد واجهة لكاتب شبح أو لكتَّاب أشباح عديدين استخدموه. وبمرور الوقت، بلغ عدد هؤلاء الكتَّاب المحتملين نحو ثمانين اسمًا مختلفًا، أبرزهم أربعة، وهم: السير فرانسيس بايكون، وإدوارد أوف أوكسفورد، وكريستوفر مارلو، ووليم أوف ديربي.

ومنذ ذلك الوقت، راحت الدراسات والأبحاث تتكاثر في الاتجاهين: الاتجاه المصرّ على أن شكسبير كان مجرد واجهة لكاتب أو كتّاب آخرين، والاتجاه المحافظ على الرواية التاريخية أن الرجل هو نفسه مؤلف هذه الأعمال، ويرى في الأمر مجرّد خزعبلة إعلامية هدفها الإثارة ليس أكثر.

حجج الطرفين

المشككون في أن يكون شكسبير مؤلف هذه الأعمال يبررون شكوكهم بحقائق تاريخية عديدة. فهذا الأديب من أصل اجتماعي متواضع، وسيرته الشخصية يكتنفها الغموض وفيها نواقص كثيرة. وفي حين أن أعماله تمثّل ذروة ما يمكن أن تبلغه الثقافة الإنسانية، ليس هناك أي إثبات على أن الرجل تلقى أي تعليم مهم.

كما أن قواعد اللغة الإنجليزية المعتمدة في كتبه لم تكن في متناول غير الدارسين في أوكسفورد وكامبريدج. ومن جهة أخرى، تكشف أعماله عن إلمام واسع بحياة الأرستقراطية العليا والبلاط الملكي، في حين لا يوجد أي دليل على أن الرجل عرف شيئًا عن حياة البلاط. وإلى ذلك، وغير المؤلفات المطبوعة، لم يصلنا منه أية رسائل أو مسودات مخطوطة.

كما أن اسمه على كتبه، التي طُبعت خلال حياته، ظهر بأشكال مختلفة، مثل: “شايك – سبير”، وأحيانًا “شاك – سبير”، إضافة إلى اسمه كما يُكتب اليوم. وكان استخدام الوصلة في الاسم، آنذاك، من الإشارات الدالّة على أن ثمة غموضًا في حقيقته.

في المقابل، يقول المحافظون على سمعة الرجل، وهم في غالبيتهم من الأكاديميين المتخصصين، إن الافتقار إلى الوثائق الورقية مثل الرسائل والسيرة الشخصية المفصلة، هو من سمات ذلك العصر، وليس خاصًا بشكسبير. ويستشهد هؤلاء بشهادات معاصرة لأدباء وممثلين مسرحيين عملوا مع شكسبير.

ويعتمدون بشكل خاص، على أن المشككين لم يقدموا إثباتًا ماديًا أو ملموسًا واحدًا يؤكد نظرياتهم، أو يدعمها من قريب أو بعيد، ويعدُّون هذه الشكوك مجرد “فانتازيا”.

وعلى الرغم من أن المحافظين على الرواية التاريخية لا يزالون يمثلون الغالبية العظمى، استطاع المشككون أن يكسبوا قليلًا من المؤيدين، ولكن من أصحاب الأسماء المثيرة للاهتمام، مثل: سيغموند فرويد، ومارك توين، وهيلين كيلر، وشارلي شابلن، والأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

فمنذ عام 1845م، عندما كتبت الأديبة والناقدة داليا باكون، أن المسرحيات المنسوبة إلى شكسبير هي في الواقع من تأليف مجموعة كتَّاب تزعمها السير فرانسيس باكون، وحتى اليوم، ظهر نحو 200 كتاب وما لا يُحصى من المقالات، التي تبحث صحة هذه الشكوك أو زيفها، ولا يزال هذا النقاش مستمرًا.

أقوال كتَّاب في مهنتهم

الكاتب البرازيلي ريوكي إينو: “يتألف إبداع الكاتب من 98 في المائة من الجهد، وواحد في المائة من الموهبة، وواحد في المائة من الحظ”.

الروائي والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو: “أحب في الكاتب ما يهمس به، لا ما يقوله بوضوح”.

الفيلسوف الألماني فريديك نيتشه: “أفضل الكتَّاب هو الكاتب الذي يخجل من كونه أصبح كاتبًا”.

الكاتب الياباني هاروكي موراكامي: “معظم الناس يحلمون وهم نيام. أمَّا لتصبح كاتبًا، فعليك أن تحلم عمدًا وأنت مستيقظ”.

الشاعر الفرنسي ألفرد دي فينيي: “ما من كاتب، مهما كان موهوبًا، يستطيع أن يخلّد اسمه من دون أن يبلوّر بشكل معبّر وجملة أصيلة عن الأحاسيس الخالدة ومكنونات القلب البشري”.

الروائي الأمريكي إرنست همنغواي: “عند كتابة رواية، يجب على الكاتب أن يبدع أناسًا أحياء. أقول أناسًا وليس شخصيات؛ لأن الشخصية هي كاريكاتور”.

الأديب الروسي ألكسندر سولجنتسين: “أن يكون في دولة ما كاتب كبير، فذلك يشبه وجود حكومة ثانية. ولهذا، ليس هناك نظام سياسي يحب الكتَّاب العظماء، بل صغارهم فقط”.

الكاتب الهندي في. إس. نيبول: “أنا كاتب من النوع الذي يعتقد الناس أن أناسًا آخرين يقرؤون أعمالي”.

“الكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي سومرست موم: “على كاتب النثر أن يتنحّى جانبًا عندما يحضر الشاعر”.

الكاتب الأمريكي جورج أورويل: “في الإبداع، فإن استحواذ الكاتب على الحقيقة هو أقل أهمية من الجدية العاطفية”.

الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي: “المغرب بلد رائع للكاتب؛ لأنك تشعر أنك مؤثر فيه. وأعني بذلك، هو أنني عندما أكتب مقالة للصحافة، فإن الناس يناقشونها في اليوم التالي في سوق السمك”.

الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز: “منذ أن كتبت (عاصفة أوراق)، أدركت أنني أريد أن أصبح كاتبًا، وأن لا أحد يستطيع أن يمنعني من ذلك، وأن كل ما تبقى عليّ عمله هو أن أحاول أن أصبح أفضل كاتب في العالم”.

الكاتب الأمريكي جون ستاينبيك: “على الكاتب أن يؤمن بأنه يقوم بأهم عمل في العالم. وعليه أن يتمسك بهذا الوهم، حتى ولو عرف أنه ليس حقيقيًا”.

الكاتب الهندي رافي سوبرامانيام: “الحياة الحقيقية هي مصدر إلهام كاتب الرواية الخيالية”.

الروائي البرازيلي باولو كويلو: “لم ألقَ تشجيعًا عندما قررت أن أصبح كاتبًا؛ لأن أهلي اعتقدوا أنني سأموت جوعًا. لقد اعتقدوا أن لا أحد يستطيع أن يؤمّن معيشته من الكتابة في البرازيل. ولم يكونوا مخطئين في ذلك”.

الروائي الصيني غاو تشينجيانغ: “في الأدب، يمكن العثور على الحياة الحقيقية. فتحت قناع الخيال، يمكنك أن تُخبر بالحقيقة”.

الكاتبة الإنجليزية دوريس ليسنغ: “أنا لا أعرف الكثير عن برامج الكتابة الإبداعية. ولكنهم لا يقولون الحقيقة إذا لم ينبهوا المتدربين أولًا أن الكتابة عمل صعب، وثانيًا أن عليك أن تتخلى عن الكثير من حياتك الشخصية لتصبح كاتبًا”.

الكاتب الأوروغوياني ماريو بينيديتي: “الكتابة سلاح ثقافي، ولكن البعض يتعامل معها وكأنها سلاح ناري. صحيح أن الكاتب يستطيع أن يغيّر كثيرًا في أوضاع بلاد ما. ولكن على حد علمي، لم يسقط أي ديكتاتور بفعل قصيدة”.

في السينما

بين المهنة وأصحابها والحقيقة والخيال

على الرغم من أن فعل الكتابة بحد ذاته ليس سينمائيًا؛ إذ ليس في مشاهدة شخص جالس إلى طاولة ينقر على الآلة الكاتبة ما يثير الاهتمام، وجدت السينما في هذه المهنة وفي سِيَر الكبار من أصحابها ما يستحق أن يُنقل إلى المُشاهِد، أسوة بشخصيات الأبطال التاريخيين والخياليين منهم.

وبشكل عام، يمكننا تقسيم الأفلام السينمائية التي تناولت عوالم الكتَّاب إلى فئتين: فئة تناولت جوانب محددة من سِيَرهم الشخصية، وغالبًا في إطار عاطفي؛ وفئة ركّزت على جوانب محددة من المهنة بحد ذاتها.

الأمانة للحقيقة.. نسبية

في الفئة الأولى، يعتمد الفيلم على فصل من سيرة كاتب ما، مقتبس على الأرجح من مذكراته وما عُرِف عنه. والأمانة للحقيقة في هذه الأفلام ليست أولوية تضمن رواج الفيلم الذي يجب تعزيزه بمؤثرات أخرى تضمن نجاحه الجماهيري والتجاري. ولهذه الغاية لا يرى المنتجون بأسًا في التلاعب بالحقيقة في جانب من القصة، إضافة إلى الاعتماد على ألمع الممثلين لتعزيز احتمالات نجاح المُنتج.

من هذه الأفلام نذكر، على سبيل المثال، “الخروج من إفريقيا” (1985م)، المقتبس من مذكرات الكاتبة الدانمركية كارين فون بليكسن، ويروي قصة انتقالها إلى العيش في إحدى المستعمرات الإفريقية عند بداية القرن الماضي. ولكن أدب الكاتبة يبقى بعيدًا عن الشاشة التي طغت عليها قصة رومانسية، لم تكن كافية وحدَها لإنجاح الفيلم، فاعتُمِد في تأدية الدورين الرئيسين في الفيلم على اثنين من عمالقة السينما: روبرت ردفورد وميريل ستريب، ليحقق ما حققه من نجاح كبير.

ومثله فيلم “أن تُصبح جين” (2007م)، الذي أدَّت بطولته آن هاثواي، ويروي فصلًا من سيرة الكاتبة الإنجليزية جين أوستن. ومع أن الفيلم يفتقر إلى الدقة في تناول العوامل التي رفعت هذه الكاتبة إلى مكانتها، فإنه يُعطي صورة مقبولة في أمانتها للمناخ الاجتماعي الذي أحاط بالكتابة، ولكن من خلال قصة حب مزعومة ما بين الكاتبة ورجل يُدعى توم لوفروي. وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان موجودًا في الحقيقة، فإن دارسي سيرة أوستن غير متأكدين من وجود ما يُشير إلى أن علاقة ما جمعت بينها وبين هذا الرجل.

في غياهب المهنة.. واقعيًا

أمَّا الفئة الثانية، فتتضمن أفلامًا غاصت في مهنة الكاتب بحد ذاتها، وبأقصى ما يمكن من الأمانة للواقع. ومن أشهرها فيلم “كابوت” (2005م).

يروي هذا الفيلم بالتفصيل السنوات الست التي أمضاها الكاتب ترومان كابوت في تأليف كتابه “بدمٍ باردٍ”، واعتمد فيها منهجًا رائدًا في التأليف الروائي يقوم على تتبع مجريات حدث ما عبر مراحله المختلفة. والحدث الذي تتبعه كابوت هو جريمة حقيقية ومروعة وقعت في أواخر الخمسينيات، وانتهت ذيولها بإعدام القاتل بعد ست سنوات.

وهناك أيضًا فيلم “العثور على فورستر” (2000م)، وهو من بطولة شون كونري. وتروي قصته الخيالية شكلًا من الصداقة المهنية ما بين كاتب مشهور في الستينيات من عمره، وطالب جامعي يدرس الأدب وموهوب جدًا في الكتابة. أمَّا العقدة، فتدور حول خطورة الاقتباس من دون ذكر المصدر (أو النحل عن كاتب آخر). وهي تهمة تواجه الطالب الذي بات مهددًا بالطرد من الجامعة، ولا يُنقذه من ذلك إلا تدخل الكاتب الذي يحضر إلى احتفال أقيم في الجامعة، ويقرأ نصًا يلقى تصفيقًا عاصفًا، ليعلن في النهاية أن النص الذي قرأه هو من تأليف هذا الطالب.

ومثله فيلم “اقتباس” (2002م)، الذي يروي قصة كاتب مكلّف باقتباس قصة للسينما من رواية، ويعاني صعوبات جمّة في ذلك، وشقيقه الطامح لأن يصبح كاتبًا بدوره. وقد أدَّى الممثل نيكولاس كايج بنفسه الدورين في هذا الفيلم ذي القصة الخيالية، ولكنه يعطي صورة واضحة عن عالم الكتابة للسينما، وتحديدًا في هوليوود، واشتراطاتها وظروفها القاسية.

بين كاتب وآخر..

ما الذي يصنع الفرق؟

ما الذي يصنع عظمة كاتب ما؟

لنعد إلى فيكتور هوغو الذي تحدثنا عن مأتمه المهيب في بداية هذا الملف.

عاش هذا الأديب بين عامي 1802م و1885م، وهي السنوات التي عاشت فيها بلاده نحو قرن من الزمن عاصف بالاضطرابات والمآسي الدموية، بدءًا بالثورة الفرنسية وما صاحبها من عنف وإعدامات كان الكثير منها ظالمًا، مرورًا بالحروب النابليونية التي خلَّفت نحو ثلاثة ملايين قتيل ما بين عسكري ومدني، وثورة 1884 كانت تعبيرًا عن البؤس المتزايد عند الطبقة الشعبية منذ بداية الثورة الصناعية في القرن الأسبق، وصولًا إلى احتلال بروسيا لباريس في عام 1870م. في وسط هذا العالم القاسي المتصف بانتصار أقصى أشكال الخشونة في العلاقات الاجتماعية، ظهر فيكتور هوغو بموهبته الأدبية ليسخرها في محاولة استرداد المشاعر الإنسانية الرقيقة إلى مجتمع افتقدها منذ نحو قرن. فعبّر بشعره الرقيق عن الحب والحزن، وتعاطف مع المهمشين في عالم لا يعرف الرحمة. ومن خلال “البؤساء” في بيئته المحلية تعاطف مع كل بائس في العالم. وكان العالم بأسره يحتاج إلى هذا الخطاب وينتظره. إنه الرجل الذي أعاد لإنسان القرن التاسع عشر إنسانيته. حتى إن الشاعر العربي حافظ إبراهيم قال فيه:

أعجـــــــميٌّ كـاد يعلو نجمــــه

في سمــــاء الشّعر نجــمِ العربي

صــافح العليـــاء منــها والتـقى

بالمعـــرّي فــوق هـــــام الشّهبِ

فماذا لو أخذنا كاتبًا مرموقًا آخر للمقارنة؟

ذات يوم من شهر يوليو عام 1848م، على جزيرة نائية قبالة سان مالو في فرنسا، وبحضور حفنة قليلة من الأشخاص، دُفِن مَن كان سيّد الحياة الأدبية الفرنسية لنحو نصف قرن: فرانسوا رينيه دي شاتوبريان.

كان هذا الأديب أحد أبرز روَّاد الرومنطيقية. كما كانت موهبته الكتابية في النثر مذهلة، ولا تزال كذلك، تُدرّس في الثانويات لجمالها وأناقتها في التعبير. حتى ليُقال إنه كان متمكنًا من “الصَنعة” أكثر من هوغو نفسه. ومع الاعتراف أن أعماله تبقى ذات فائدة في تقديم صورة واضحة عن واقع الحال في محيطه وعصره، فإن هذه الصورة لا تتجاوز التعبير عن بعض جوانب الواقع من دون الوصول إلى التأثير فيه. لأن الرجل كان يسبح عكس التيار.

ففي السياسة، بقي شاتوبريان مواليًا للنظام القديم حتى قبل وفاته بقليل. وبدلًا من الانغماس فيما كان يجري حوله، شغف بالشرق البعيد. وإلى ذلك، تضاف بعض الصفات الشخصية مثل تكبّره، وتمسكه بمكانة أصله النبيل الذي لم يعد يحظى بأي اعتراف بعد الثورة، وانهماكه في الحصول على دور سياسي. كل هذا أبقاه بعيدًا نسبيًا عن التفاعل مع شرائح عريضة من مجتمعه، فكيف الحال بالوصول إلى الإنسانية جمعاء كما هو حال هوغو؟

من يؤثر في التاريخ يدخله

ختامًا، يمكننا أن نختصر تفاوت أهمية كاتب ما عن آخر، وفق الأثر الذي يُحدثه بكتابته، وبغض النظر عن نوعية هذا الأثر، ولكن ليس وفق قياسه. فكاتب الكوميديا الخفيفة يترك أثرًا، ولكن هذا الأثر قد يتبدد بسرعة. أمَّا الفيلسوف والأديب والفيلسوف – الأديب، فقد يترك أثرًا يغيّر مجرى التاريخ. ولربَّما لهذا السبب هناك أدباء وكتَّاب يحضرون في كل مجتمعات العالم بعد قرون من ظهورهم، وآخرون يطويهم النسيان خلال سنوات قليلة.

اترك تعليقاً