مايو – يونيو | 2025

2025

تصفح عدد 710 (مايو - يونيو 2025)

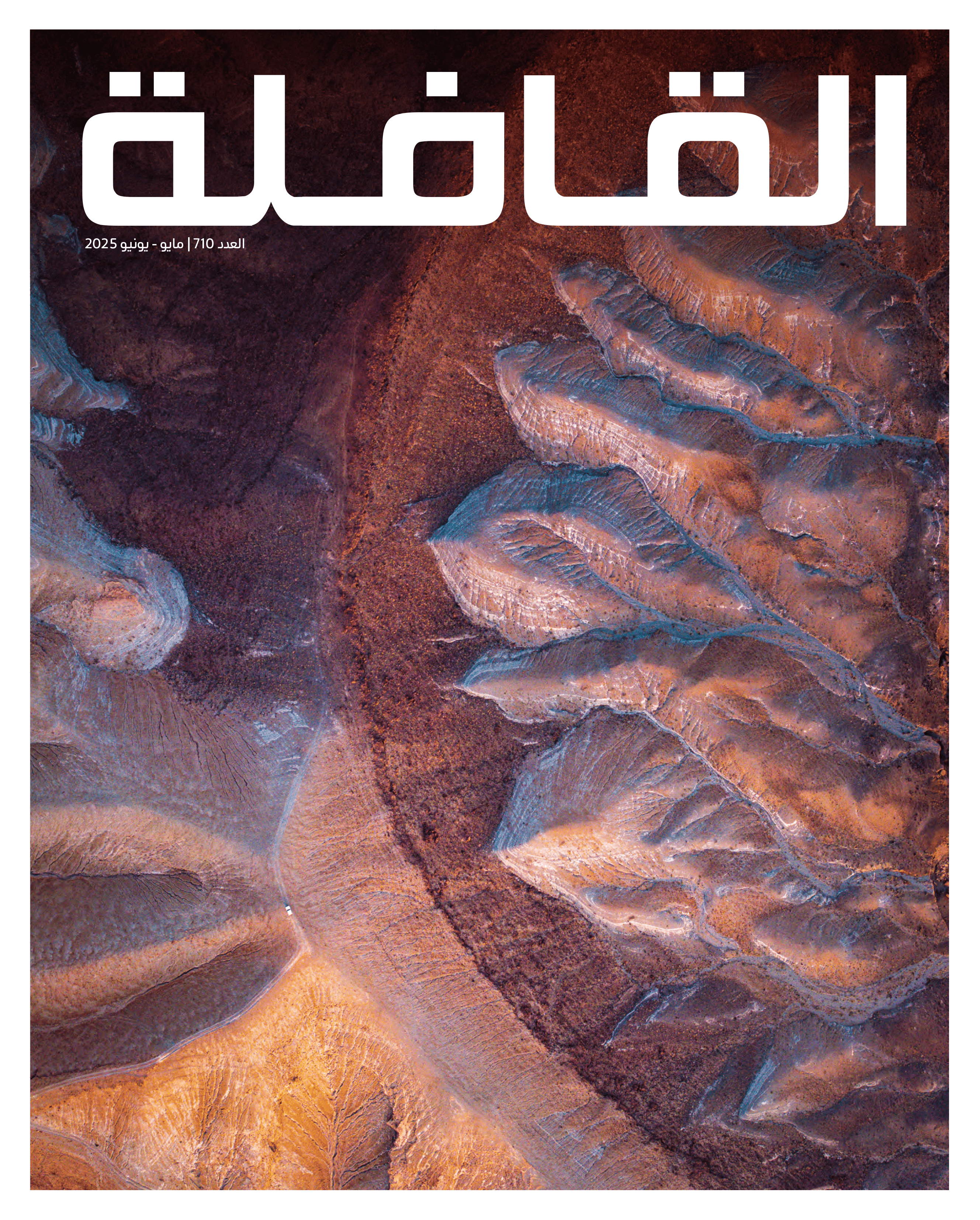

صورة الغلاف: منظر جوي للتشكيلات البركانية في حرة خيبر عند الغروب. تظهر السيارة في الصورة لتمنح المشاهد إحساسًا بالحجم الحقيقي لهذه الظاهرة الطبيعية. تعد الحرَّات من روائع التنوع الطبيعي والجيولوجي في المملكة العربية السعودية.

تصوير: إبراهيم سرحان