قبل 200 عام تقريباً، اخترع الإنسان الآلة البخارية التي تفوّقت على القدرة العضلية، وكانت هذه الآلة بشيراً لعصر تطوّرت فيه الصناعة وجلبت كثيراً من الخير للجنس البشري. ولكنَّ كثيراً من المفكرين حذّروا في حينه من أنها ستسبّب بطالة كل من ستحلَّ محلَّه.

قبل 200 عام تقريباً، اخترع الإنسان الآلة البخارية التي تفوّقت على القدرة العضلية، وكانت هذه الآلة بشيراً لعصر تطوّرت فيه الصناعة وجلبت كثيراً من الخير للجنس البشري. ولكنَّ كثيراً من المفكرين حذّروا في حينه من أنها ستسبّب بطالة كل من ستحلَّ محلَّه.

واليوم، يسعى العلماء إلى اختراع “الذكاء الاصطناعي”، الذي يُتوخى منه التفوّق على القدرة البشرية العقلية. والأفق الذي يتحدّث عنه الباحثون، يمتد نحو سنوات عشر، قبل أن يصل هذا الذكاء الاصطناعي إلى تفوقه هذا.

فما هي قصة هذا التقدّم المثير في صنع “آلة العقل” هذه، وكيف تطورت منذ عام 1956، واجتازت عتبة مهمة عام 2012؟ وهل يُخشى فعلاً على العمالة البشرية منها؟

ظهرت عبارة “الذكاء الاصطناعي” أولاً في بحث كُتب عام 1956، اقترح فيه كاتبه أن تقدُّماً كبيراً يُمكن تحقيقه، لو أمكن للآلات “أن تحلّ المسائل التي لا يحلّها الآن سوى البشر”، ورأى أن هذا ممكن فيما “لو خَصّصت مجموعة مختارة بعناية من العلماء، فصل صيف للعمل معاً”. وتبيّن فيما بعد أن هذا القول متفائل أكثر من اللزوم. فعلى الرغم من طفرات تقدّم موضعية من وقت لآخر، انتهى الأمر بالقول إن الذكاء الاصطناعي يَعِد أكثر بكثير مما يمكنه أن يحقق. وخلص معظم العلماء إلى تجنّب عبارة “الذكاء الاصطناعي”، وفضّلوا الحديث عن “النظم الخبيرة” أو “الشبكات العصبية”. ولم يُرَدّ الاعتبار لعبارة “الذكاء الاصطناعي”، ولم يستعِد العلماء الحماسة له، إلا في عام 2012، مع ظهور ما يسمّى “تحدّي شبكة الصور” (Image Net Challenge).

عتبة عامي 2012 و2015

وشبكة الصور هذه هي قاعدة بيانات على الشبكة الدولية، تضم ملايين الصور، مع كلامها المكتوب باليد. فلكل كلمة، تدخل الشبكة، مثل كلمة ”كرة” أو “فراولة”، تحتوي الشبكة على مئات الصور التي تحمل هذا العنوان. والمباراة السنوية التي تجريها شبكة الصور تشجّع المشاركين على التباري وقياس تقدّمهم في جعل الحواسيب تتعرّف على الصور، وتضع لها عنواناً، على نحو آلي. ويجري تدريب نُظُم هذه المباراة أولاً باستعمال مجموعة من الصور عليها العناوين الصحيحة، ثم يُسأل المتباري أن يضع آلياً بحاسوبه عناوين صحيحة لصور لم يرها من قبل. وفيما بعـد، تنظَّــم ورش عمل يشـارك فيها الرابحون، ويتبادلون تقنياتهم التي استخدموها ويناقشونها.

وشبكة الصور هذه هي قاعدة بيانات على الشبكة الدولية، تضم ملايين الصور، مع كلامها المكتوب باليد. فلكل كلمة، تدخل الشبكة، مثل كلمة ”كرة” أو “فراولة”، تحتوي الشبكة على مئات الصور التي تحمل هذا العنوان. والمباراة السنوية التي تجريها شبكة الصور تشجّع المشاركين على التباري وقياس تقدّمهم في جعل الحواسيب تتعرّف على الصور، وتضع لها عنواناً، على نحو آلي. ويجري تدريب نُظُم هذه المباراة أولاً باستعمال مجموعة من الصور عليها العناوين الصحيحة، ثم يُسأل المتباري أن يضع آلياً بحاسوبه عناوين صحيحة لصور لم يرها من قبل. وفيما بعـد، تنظَّــم ورش عمل يشـارك فيها الرابحون، ويتبادلون تقنياتهم التي استخدموها ويناقشونها.

في عام 2010، تمكَّن النظام الرابح من عنونة %72 من الصور بشكل صحيح، (البشر يستطيعون بلوغ نسبة %95). وفي سنة 2012، استطاع فريق يرأسه جيف هنتون، من جامعة تورنتو، أن يحقق قفزة، بلغت نسبة الدقة فيها %85، بفضل تقنية جديدة، تسمّى “ديب ليرننغ” (Deep Learning). وقد أدت هذه التقنية إلى تقدّم سريع، وصل فيما بعد إلى نسبة دقة بلغت %96، في مباراة شبكة الصور، سنة 2015، وبذلك أمكن تجاوز القدرة البشرية لأول مرة.

أُقِرّ لنتائج سنة 2012 بأنها حقَّقت اختراقاً، لكنها اعتمدت في الواقع على “تنسيق عناصر كانت موجودة من قبل”، كما يقول يوشوا بنجيو، عالم الحواسيب في جامعة مونتريال، وهو إلى جانب هنتون وقلة آخرين، يُعَدّون رواداً في تقنية “ديب ليرننغ”. في الجوهر، تستخدم هذه التقنية مقادير هائلة من القدرة الحاسوبية وكميات وافرة من معلومات التدريب منذ بداية أبحاث الذكاء الاصطناعي. وهذه التقنية مستوحاة بيولوجياً من خلايا عصبية اصطناعية، أو خلايا دماغية.

دور دراسة الدماغ البشري

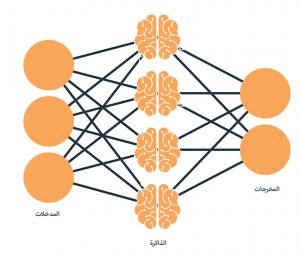

في الدماغ البشري البيولوجي، يمكن تحفيز كل خلية عصبية بواسطة خلية عصبية أخرى، تنقل إليها معلومة معيّنة. ويمكن للخلية المتلقية عندئذٍ أن تحفّز خلايا عصبية أخرى. في الشبكة العصبية الاصطناعية البسيطة، توجد شريحة متلقّية تخزن المعلومات في الخلايا العصبية، وشريحة أخرى مرسِلة تخرج منها المعلومات. وربما احتوت الشبكة العصبية الاصطناعية شريحتين أخريين مختفيتين تجري فيهما معالجة المعلومات. ولكل خلية عصبية في الشبكة “أوزان” و”وظيفة تحفيز” تراقب إرسال مخزونها من المعلومات. ويتضمّن تدريب الشبكة العصبية، تعديل أوزان الخلايا العصبية، حتى يؤدي تلقي معلومة معيّنة، إلى إحداث الإرسال الصحيح. وقد بدأت “الشبكات العصبية الاصطناعية” تعطي نتائج مفيدة في بداية تسعينيّات القرن العشرين، عندما صارت قادرة على التعـرّف على الأرقام المكتوبة باليد مثــلاً. غير أن محاولة جعلها تؤدي مهام أكثر تعقيــداً، واجهت مشكلات.

في الدماغ البشري البيولوجي، يمكن تحفيز كل خلية عصبية بواسطة خلية عصبية أخرى، تنقل إليها معلومة معيّنة. ويمكن للخلية المتلقية عندئذٍ أن تحفّز خلايا عصبية أخرى. في الشبكة العصبية الاصطناعية البسيطة، توجد شريحة متلقّية تخزن المعلومات في الخلايا العصبية، وشريحة أخرى مرسِلة تخرج منها المعلومات. وربما احتوت الشبكة العصبية الاصطناعية شريحتين أخريين مختفيتين تجري فيهما معالجة المعلومات. ولكل خلية عصبية في الشبكة “أوزان” و”وظيفة تحفيز” تراقب إرسال مخزونها من المعلومات. ويتضمّن تدريب الشبكة العصبية، تعديل أوزان الخلايا العصبية، حتى يؤدي تلقي معلومة معيّنة، إلى إحداث الإرسال الصحيح. وقد بدأت “الشبكات العصبية الاصطناعية” تعطي نتائج مفيدة في بداية تسعينيّات القرن العشرين، عندما صارت قادرة على التعـرّف على الأرقام المكتوبة باليد مثــلاً. غير أن محاولة جعلها تؤدي مهام أكثر تعقيــداً، واجهت مشكلات.

ولكن في العقد الماضي، تمكّنت تقنيات جديدة من جعل تدريب الشبكات العميقة ممكناً. وفي الوقت نفسه، أتاح اتّساع شبكة الإنترنت، الحصول على مليارات المعلومات والوثائق والصور وأفلام الفديو، من أجل استخدامها في مهام التدريب. ويحتاج كل هذا إلى قدرة حاسوبية كبيرة، صارت متاحة حين تبيّن في عام 2009 لعدد من فرق الأبحاث، أن وحدات المعالجة الغرافيكية، وهي الشرائح المستخدمة في الحواسيب الشخصية وألعاب الفديو لرسم رسوم خيالية، تناسب أيضاً تشغيل نظم العدّ في “ديب ليرننغ”. ووجد فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد، يقوده أندرو إن جي، الذي انتقل فيما بعد إلى العمل مع “غوغل”، وهو الآن يعمل مع “بايدو” عملاق الإنترنت الصيني، أن وحدات المعالجة الغرافيكية يمكنها أن تسرّع نظام “ديب ليرننغ” نحو مئة مرة. وفجأة، صار تدريب شبكة عصبية من أربع شرائح، الذي كان يستغرق في الماضي عدة أسابيع، يستغرق الآن أقل من يوم.

خلص معظم العلماء إلى تجنّب عبارة “الذكاء الاصطناعي”، وفضّلوا الحديث عن “النظم الخبيرة” أو “الشبكات العصبية”

توسّع الشبكات المتعدِّدة الشرائح

أظهرت نتائج شبكة الصور ما يمكن أن تقو به تقنية “ديب ليرننغ”. وأثارت اهتمام الكل، لا في محافل العاملين في الذكاء الاصطناعي فقط، بل كل العاملين في التكنولوجيا. ومنذئذ، صارت نظم “ديب ليرننغ” أقوى بكثير: فالشبكات المكوّنة من 20 أو 30 شريحة لم تعد نادرة. فصنع الباحثون في “مايكروسوفت” شبكة مكوّنة من 152 شريحة. والشبكات الأعمق قادرة على أداء مستويات أعلى من التجريد وإيتاء نتائج أفضل، وقد أثبتت هذه الشبكات أنها قادرة على حل طيف واسع من المشكلات.

يقول جون جيانندريا، رئيس فريق أبحاث الآلة الذكية في “غوغل”، وهو مسؤول الآن عن محرك بحث “غوغل” أيضاً: “إن الناس متحمّسون في هذا المجال، لأن تقنية التدريب “ديب ليرننغ”، قابلة للتطبيق في ميادين كثيرة”. ذلك أن “غوغل” تستخدم الآن “ديب ليرننغ” لتحسين جدوى نتائج البحث على الشبكة، وفهم الأوامر المحكيّة من الهواتف الذكية، ومساعدة الناس في العثور على صور معيّنة، واقتراح ردود آلية جاهزة للردّ على الرسائل الإلكترونية، وتحسين خدماتها لترجمة صفحات الشبكة من لغة إلى أخرى، ومساعدة سياراتها التي تقود نفسها من غير سائق في فهم محيطها.

تقنية “التعلّم المُشرَف عليه”

تقنية “التعلّم المُشرَف عليه”

في تقنيّة “ديب ليرننغ” أساليب منوّعة. والأسلوب الأوسع انتشاراً هو “التعلُّم المُشرَف عليه”. ويمكن استخدام هذه التقنية لتدريب نظام بواسطة مجموعة من الأمثلة المؤشَّر عليها. فلغربلة الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها، يمكن تجميع مقادير هائلة من المعلومات عن أمثلة الرسائل هذه، فتوضع على الرسائل إشارة: (spam) لغير المرغوب فيها، أو: (not spam) لغيرها. ويمكن تدريب نظام “ديب ليرننغ” على رفع مستوى الدقة في تقييم الرسائل، أكانت مرغوباً فيها أم العكس، باستخدام قاعدة المعلومات هذه، وبتكرار العمل من خلال أمثلة، وتصحيح الأوزان في الشبكة العصبية. والحسنة الكبرى في هذا الأسلـوب، هي أن لا حاجــة لخبير بشري يضع قائمة قواعد، أو لمبرمِج يطبّقها؛ فالنظام يتعلّم مباشرة من البيانات المؤشَّر عليها.

وتُستخدَم النظم المدرَّبة التي تستعمل الداتا المؤشَّر عليها، من أجل تصنيف الصور، والتعرف على الكلام، والتعريف بعمليات بطاقات الائتمان الاحتيالية، والتعرُّف على الرسائل غير المرغــوب فيها أو على الفيروســـات، والتصـويب على الإعلانات، وكل التطبيقات التي تكون فيها الإجابة معروفة في عدد كبير من الحالات السابقة.

وتستطيع “فيسبوك” أن تتعرّف على أصدقائك وأقاربك، ووضع إشارة عليهم، لدى تحميل صورة، وقد أطلقت أخيراً نظاماً يصف مضمون الصور، للمستخدمين العميان (“شخصان، يبتسم، نظّارات، في الخارج، مياه…”). وقد أتاح اعتماد هذه التكنولوجيا لعدد من شركات الخدمات المالية، والحمايـة الرقميـة، والتسويق، أن تعيد وصف نفسها على أنها شركات “ذكاء اصطناعي”.

تقنية “التعلُّم غير المُشرَف عليه”

أما التقنية الأخرى، وهي “التعلُّم غير المُشرَف عليه”، فهي تقضي تدريب شبكة، بتعريضها لعدد هائل من الأمثلة، لكن من دون أمرها بما ستبحث عنه. وبدلاً من ذلك تتعلّم الشبكة أن تتعرّف إلى العناصر التي أمامها، فتجمع الأمثلة المتشابهة في مجموعات، وبذلك تكتشف مجموعات وروابط ونماذج خفيّة في البيانات.

يمكن استخدام تقنيّة “التعلّم غير المشرَف عليه” في البحث عن أشياء مجهولة الشكل: مثلاً في مراقبة نماذج مرور على الشبكة لمظاهر شاذّة قد تكون ناتجة من “هجوم سيبري” مثلاً، أو تفحّص عدد كبير من مطالبات التأمين، لكشف أنماط جديدة من الاحتيال.

المخاوف من أن الآلات الحديثة ستقضي على وظائف كثيرة، ولن تفيد سوى قلّة مختارة، أشعلت جدالاً حاداً قبل قرنين

التقنية التوفيقية الثالثة

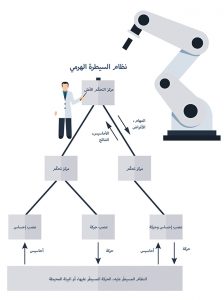

تقنيّة “التعلُّم المدعّم”

تحتل تقنيّة “التعلُّم المدعّم” مرتبة بين التقنيّتين السابقتين “التعلّم المشرَف عليه” و”التعلّم غير المشرَف عليه”. وهي تقضي بتدريب شبكة عصبيّة على أن تتعامل مع بيئة ما، من دون تغذيتها إلا بتغذية استرجاعية (feedback) من وقت لآخر، على سبيل الدّعم.

في الجوهر، يتضمّن التدريب تصحيح أوزان الشبكة، من أجل العثور على استراتيجية، تؤدي باستمرار إلى الحصول على دعم أعلى. وفي فبراير 2015، نشرت مجلة “نيتشر” بحثاً يصف نظام “تعلّم مدعّم” قادر على لعب 49 لعبة أتاري معروفة، مستخدماً لا شيء سوى “البيكسل” (pixels) من على الشاشة، والنقاط التي يفوز بها كمُدخَلات، وتكون مُخرَجاته متّصلة بمُشرف افتراضي. وقد تعلّم النظام أن يلعبها كلّها، من منطلق بسيط، وحقّق نتيجة مساوية للأداء البشري أو أفضل منه، في 29 لعبة.

دور ألعاب الفديو المساعد

تشكِّل ألعاب الفديو ميدان تدريب مثالياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، على ما يراه ديميس هاسابيس، من “ديب مايند”، “لأنها مثل عالم حقيقي مصغّر، لكنها أنظف وأكثر خضوعاً للقيود”. وتستطيع محرّكات الألعاب أن تنتج مقادير كبيرة من بينات التدريب بمنتهى السهولة. وكان هاسابيس قد عمل في صناعة ألعاب الفديو قبل حصوله على دكتوراة، في علم أعصاب الإدراك، ثم تأسيسه “ديب مايند”. وهذه الشركة هي الآن القسم العامل في الذكاء الاصطنــاعي في “غوغل”.

تشكِّل ألعاب الفديو ميدان تدريب مثالياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، على ما يراه ديميس هاسابيس، من “ديب مايند”، “لأنها مثل عالم حقيقي مصغّر، لكنها أنظف وأكثر خضوعاً للقيود”. وتستطيع محرّكات الألعاب أن تنتج مقادير كبيرة من بينات التدريب بمنتهى السهولة. وكان هاسابيس قد عمل في صناعة ألعاب الفديو قبل حصوله على دكتوراة، في علم أعصاب الإدراك، ثم تأسيسه “ديب مايند”. وهذه الشركة هي الآن القسم العامل في الذكاء الاصطنــاعي في “غوغل”.

احتلت “ديب مايند” في مارس الماضي، عناوين الصحف، حين تمكّن نظامها “ألفاغو” من هزم لي سيدول، الذي هو أحد أفضل لاعبي “غو” في العالم، 4-1، في مباراة من 5 ألعاب، في سيول. و”ألفاغو” هو نظام “تعلّم مدعَّم”، يملك بعض المزايا غير العادية. فهو يقوم على قطاعات عديدة متّصلة فيما بينها، منها شبكتان عميقتان من الشبكات العصبية، كل منهما متخصّص في أمور مختلفة- تماماً مثل قطاعات الدماغ البشري. وقد دُرِّبت إحداهما على تحليل ملايين الألعاب، لتشير بلعب حفنة من التحركات الواعدة، فتتولى الشبكة الأخرى تقييم هذه التحركات، مستندة إلى تقنية تعمل باختيار العيّنات العشوائية. لذا يعمل هذا النظام في آنٍ واحدٍ بالتقنيات المستوحاة من البيولوجيا، وبتلك غير المستوحاة منها. وقد تجادل الباحثون في الذكاء الاصطناعي عقوداً من السنين، في أي من التقنيّتين هي الأفضل، لكن “ألفاغو” تستخدم كليهما. ويقول السيد هاسابيس: “إنه نظام هجين، لأننا نعتقد أننا سنحتاج إلى أكثر من “ديب ليرننغ” لحل مسألة الذكاء”.

تطوير تقنيات تعلّم أخرى

تطوير تقنيات تعلّم أخرى

ينظر الباحثون منذ الآن في الخطوة التالية، المسمّاة “تعلُّم النقل” (transfer learning)، وهي تقنيّة تتيح لتقنية “التعلُّم المدعَّم” أن تبني على أساس معرفة اكتُسِبت سابقاً، بدلاً من الحاجة إلى التدرُّب من البداية في كل مرة. فالبشر يقومون بهذه المهمة، دون عناء.

وتسعى شركة “ميتا مايند”، وهي شركة ناشئة اشترتها أخيراً شركة “سيلزفورس”، مسعىً مماثلاً يُدعى: “التعلّم المتعدِّد المهم”، حيث تُستخدَم بنية الشبكة العصبيّة نفسها، في حلّ عدة أنواع مختلفة من المشكلات، على نحو أن تجعل التجربة الأمر أيسر في غيرها. وعلى غرار “ديب مايند”، تستكشف “ميتا مايند” بنيات مختلفة؛ إحداها تُدعى: “شبكة الذاكرة الدينامية”، وهي تستطيع القيام بأمور مثل هضم سلسلة من التصريحات، والإجابة باستنتاج منطقي عن الأسئلة التي تُطرح بشأنها، (كيرمت ضفدع؛ الضفادع لونها أخضر؛ إذاً كيرمت أخضر). وقد زاوجت “ميتا مايند” اللغة الطبيعية مع شبكات التعرّف على الصور، في نظام واحد يمكنه الإجابة عن أسئلة في شأن الصور (“ما هو لون السيارة؟).

الذكاء الاصطناعي كما هو اليوم مفيد، وستزداد فائدته بسرعة. فنظام غوغل للردود الذكية (Smart Reply system)، الذي يستخدم شبكتين عصبيّتين لاقتراح ردود على الرسائل الإلكترونية، كان في البدء جهداً في إطار مشروع “ديب ليرننغ”، فصار نتاجاً حياً في مدى أربعة أشهر

”الذكاء الاصطناعي العام” بعد 10 سنوات؟

في الماضي، كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي الأولى تصل إلى حائط مسدود بسرعة. لكن “ديب ليرننغ” مختلف. ويقول ريتشارد سوتشر، من “ميتامايند”: “هذه البضاعة تعمل جيداً في الواقع”. فالناس يستخدمونها في كل يوم من دون أن يدروا. والهدف البعيد المدى، الذي يعمل له هاسابيس وسوتشر وغيرهما، هو بناء “الذكاء الاصطناعي العام”، وهو نظام قادر على أداء طيف واسع من المهام، بدلاً من بناء نظام ذكاء اصطناعي جديد لكل مشكلة. فقد ظلت أبحاث الذكاء الاصطناعي سنوات طويلة تركّز على حل مشكلات معيَّنة محدودة، كما يقول سوتشر. أما الآن، فالباحثون “يُمسكون بقطع الليغو المتقدمة هذه، ويجمعونها معاً بطرق جديدة”. وحتى أشدّهم تفاؤلاً يظنّ أننا بحاجة إلى عقد آخر من السنين لبلوغ المستوى البشري من “الذكاء الاصطناعي العام”. لكن هاسابيس يضيف: “نظن أننا نعرف الأشياء الأساسية العشرة أو الاثني عشر، المطلوبة لنقترب من شيء ما يشبه الذكاء الاصطناعي العام”.

وبانتظار ذلك، فالذكاء الاصطناعي كما هو اليوم مفيد، وستزداد فائدته بسرعة. فنظام غوغل للردود الذكية (Smart Reply system)، الذي يستخدم شبكتين عصبيّتين لاقتراح ردود على الرسائل الإلكترونية، كان في البدء جهداً في إطار مشروع “ديب ليرننغ”، فصار نتاجاً حياً خلال أربعة أشهر فقط.

محاسن نشر الابحاث

يقول السيد سوتشر: “يمكنك نشر بحث في مجلة أبحاث، فتسارع شركة إلى استخدام بحثك في غضون شهر”. وثمة سيل مستمر من الأبحاث الأكاديمية، عن الذكاء الاصطناعي، من شركات عاملة في القطاع، كبيرها وصغيرها؛ وقد سُمِح للباحثين بمواصلة نشر نتائج أبحاثهم في مجلات علميّة متخصّصة، حتى لو استفادت منها شركات أخرى. ويفسر كريس ديكسون، من شركة “أندريسن هورويتز الأمر بقوله”: “إذا لم تدعهم ينشرون لك، فلن يعملوا لك”.

يقول السيد سوتشر: “يمكنك نشر بحث في مجلة أبحاث، فتسارع شركة إلى استخدام بحثك في غضون شهر”. وثمة سيل مستمر من الأبحاث الأكاديمية، عن الذكاء الاصطناعي، من شركات عاملة في القطاع، كبيرها وصغيرها؛ وقد سُمِح للباحثين بمواصلة نشر نتائج أبحاثهم في مجلات علميّة متخصّصة، حتى لو استفادت منها شركات أخرى. ويفسر كريس ديكسون، من شركة “أندريسن هورويتز الأمر بقوله”: “إذا لم تدعهم ينشرون لك، فلن يعملوا لك”.

وقد وضعت “غوغل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” و”أمازون” و”بايدو”، وشركات أخرى، برامج “ديب ليرننغ” التي طورتها قيد الاستعمال المجاني. وهذا يعود جزئياً إلى أن الباحثين في هذه الشركات يريدون أن ينشروا نتيجة عملهم، وبذلك يساعدون في استجلاب أبحاث الآخرين. لكن ثمة سبباً آخر، هو أن شركات الإنترنت العملاقة يمكنها أن تمنح مجاناً برامجها، لأن لديها مكاسب ضخمة في مجالات أخرى، مثل الإطلالة على ملايين المستخدِمين للبيانات، من أجل استدراج باحثين جدد منهم، لأغراض التدريب. ويمكن العثور على كثير من بيانات التدريب، على الإنترنت، كما يقول سام ألتمان، رئيس شركة “واي كومبينيتر”. وهو يلاحظ أن البشر يمكنهم التعلّم من مقادير متواضعة من البيانات، وهذا “يوحي بأن الذكاء ممكن، من دون الحاجة إلى مقدار هائل من التدريب”. لذا، ثمة شركات تعمل لحلول أقل نهماً للبيانات، ومنها شركتا “نومنتا” و”جيومتريك إنتلجنس”.

وتتسابق الشركات في التبرّع “برفوش”، إلى الباحثين المنقّبين عن هذا “الذهب”. والاسم الأول الذي يخطر بالبال، هو اسم شركة “نفيديا”. فكل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، تستخدم وحدات المعالجة الغرافيكية الخاصة بها، من أجل تدريب الشبكات العصبيّة. ويمكن استعارة وحدات المعالجة الغرافيكيّة أيضاً، من غيمة “أمازون”. وفي هذه الأثناء، تخترع “آي بي إم” و”غوغل” شرائح جديدة مصنوعة خصيصاً من أجل تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي بسرعة وجدوى أكبر. كذلك تتيح شركات “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” خدمات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرّف على الكلام، وإعراب الجمل وتحليل الصور، مجّاناً على الشبكة الدولية، فتسمح بذلك للشركات الناشئة بأن تجمع هذه اللّبنات، من أجل بناء منتجات وخدمات جديدة.

وتتسابق الشركات في التبرّع “برفوش”، إلى الباحثين المنقّبين عن هذا “الذهب”. والاسم الأول الذي يخطر بالبال، هو اسم شركة “نفيديا”. فكل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، تستخدم وحدات المعالجة الغرافيكية الخاصة بها، من أجل تدريب الشبكات العصبيّة. ويمكن استعارة وحدات المعالجة الغرافيكيّة أيضاً، من غيمة “أمازون”. وفي هذه الأثناء، تخترع “آي بي إم” و”غوغل” شرائح جديدة مصنوعة خصيصاً من أجل تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي بسرعة وجدوى أكبر. كذلك تتيح شركات “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” خدمات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرّف على الكلام، وإعراب الجمل وتحليل الصور، مجّاناً على الشبكة الدولية، فتسمح بذلك للشركات الناشئة بأن تجمع هذه اللّبنات، من أجل بناء منتجات وخدمات جديدة.

يقول غورو بنافار، من “آي بي إم”، إن أكثر من 300 شركة قد اعتمدت تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي، مستخدمة منصة “واطسون” التي أتاحتها لهم “آي بي إم”، وهذه التطبيقات تقوم بكل المهام، من غربلة طلبات الوظيفة، إلى انتقاء المشروبات.

“تعلُّم النقل”وهي تقنيّة تتيح لفكرة “التعلُّم المدعَّم” أن تبنى على أساس معرفة اكتُسِبت سابقاً، بدلاً من الحاجة إلى التدرُّب من البداية في كل مرة

الذكاء الاصطناعي نعم… ولكن!

في نظر معظم الناس، سيؤدي كل هذا التقدّم في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى تحسين مرغوب فيه في خدمات “الإنترنت”، التي يستخدمونها أصلاً الآن كل يوم. فمحركات البحث سوف تعطي نتائج أفضل وأكثر؛ والتوصيات ستكون أدق. وخلال بضع سنوات، سيكون الذكاء الاصطناعي مستخدماً في كل شيء، كما يتكهّن هاسابيس. وسيتيح للحواسيب أن تصبح حوارية وقادرة على التوقّع. والقدرة على التحدّث إلى الحواسيب، ستجعلها مفيدة حتى للناس الذين لا يقرأون ولا يكتبون، ولا يستطيعون إذن استخدام الإنترنت.

على أن التطوير يمكن أن يفضي إلى تغيّر مفاجئ، عند اجتياز عتبة ما، لتصبح الآلات قادرة على أداء مهام كانت مقتصرة على الجنس البشري. فالسيّارات التي تقود نفسها بلا سائق تتحسّن بسرعة؛ وفي وقت قريب على ما يبدو، ستكون قادرة على الاستغناء عن السائقين، على الأقل في مراكز المدن. أما “درون” تسليم السلع إلى البيوت والمكاتب، أكانت سيّارة على الأرض أم طائرة، فستكون أيضاً قادرة على منافسة العاملين في هذه المهمة. وستتيح نظم الرؤية الاصطناعية المحسّنة، وتكنولوجيا “الروبوت”، إمكان ترتيب رفوف المحلات الكبرى، وتحريك الموجودات في المخازن. والآفاق واسعة للتقدم غير المتوقّع، كما يقول دكسون.

على أن ثمة آخرين قلقون، إذ يخشون أن تقود مكننة زائدة مسلّحة بالذكاء الاصطناعي، إلى إلغاء كثير من الوظائف، مثلما حدث مع ظهور الآلة البخارية قبل مئتي عام. ويقول روبرت سوثاي، الشاعر الإنجليزي: “لقد عجّلت الآلة البخارية مساراً كان قد بدأ أصلاً، لكن بسرعة بالغة”. وهو يخشى من أن يكون “اكتشاف هذه الطاقة الجبارة” قد جاء “قبل أن ندرك كيفية استخدامها استخداماً صحيحاً”. وكثير من الناس يرون رأيه في شأن الذكاء الاصطناعي اليوم.

المحاذير

والتوقعات

المخاوف من أن الآلات الحديثة ستقضي على وظائف كثيرة، ولن تفيد سوى قلّة مختارة، أشعلت جدالاً حاداً قبل قرنين، حين استحكم التصنيع في بريطانيا. لم يكن الناس يتحدثون آنذاك عن “الثورة الصناعية”، بل عن “قضية الآلات”. وكان أول من طرح القضية الاقتصادي ديفيد ريكاردو سنة 1821، إذ تحدّث عن “أثر المكننة في مصالح طبقات المجتمع المختلفة”، ولا سيما عن “الرأي السائر في طبقة العمال، والقائل إن استخدام الآلات غالباً ما يكون ضاراً بمصالحهم”. وكتب توماس كارلايل سنة 1839، مندِّداً “بشيطان المكننة” الذي كان سبب “صرف كثير من العمال”.

اليوم، تعود قضية الآلات لتثار، في مظهر جديد. ويتجادل خبراء التكنولوجيا والاقتصاد والفلاسفة، في شأن آثار الذكاء الاصطناعي، وتمكّن الآلات من أداء مهام لم يكن يستطيع القيام بها من قبل سوى البشر. وقد يكون أثر الذكاء الاصطناعي عميقاً. فهو يهدّد العاملين الذين كانت تبدو مكننة أعمالهم مستحيلة، مثل أطبّاء الأشعة، أو خبراء القانون. وقد وجدت دراسة معروفة على نطاق واسع، وضعها كارل بندكت فراي ومايكل أوزبورن، من جامعة أوكسفورد، ونُشرت عام 2013، أن %47 من الوظائف في أمريكا، مهدّدة بشدّة بأن “يقوم بها الحاسوب” قريباً. وبعد هذه الدراسة، توقّع مصرف ميريل لنش الأمريكي “أن يبلغ حجم أثر الاختلال السنوي” الذي سينتج من تشغيل آلات الذكاء الاصطناعي، بين 14 و33 تريليون دولار، منها 9 تريليونات دولار، من خفض تكاليف التوظيف؛ و8 تريليونات دولار من انخفاض تكلفة التصنيع والعناية الصحية؛ وتريليونا دولار من مكاسب الجدوى الاقتصادية، بسبب استخدام السيارات التي تسير آلياً، والطائرات بلا طيار “الدرون”.

ويرى معهد ماكينزي غلوبال، أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير البشرية “عشر مرات أسرع، و300 مرة أكثر، أي إن التطوير سيكون 3000 مرة أكبر” من أثر تطوير الثورة الصناعية.

ومثلما فعل الناس منذ قرنين، يخشى كثيرون من أن الآلات ستجعل ملايين العاملين غير ذوي فائدة، فينشأ تفاوت، واضطراب جرَّاء هذا التفاوت. ويخشى مارتن فورد، وهو صاحب كتابين من أكثر الكتب مبيعاً عن مخاطر المكننة، أن تختفي وظائف الطبقة الوسطى، وأن تتلاشى المرونة الاقتصادية، وأن تتمكن قلة من الأثرياء “من أن تنغلق على نفسها، في مجتمع مقفل، أو في مدن للنخبة من الناس، ربما تحرسها روبوتات عسكرية وطائرات درون”. ويخشى آخرون من أن ينطوي الذكاء الاصطناعي، على خطر وجودي للبشرية، لأن الحواسيب الفائقة الذكاء قد لا تشارك البشرية في مراميها، وقد تنقلب على صانعيها. هذه المخاوف، عبّر عنها مفكّرون، منهم ستيفان هوكينغ العالِمُ الفيزيائي؛ وإيلون مَسك الملياردير المبتكر التكنولوجي الذي أسس “سبيس – إكس”، وهي شركة صواريخ، وشركة “تسلا”، صانعة السيارات الكهربائية.

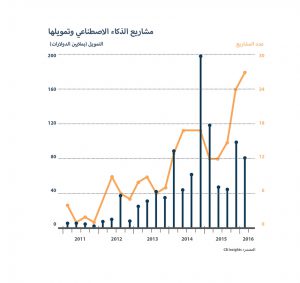

وحيثما يرى البعض مخاطر، يرى آخرون فرصاً. والمستثمرون يصبّون أموالهم في هذا الحقل. فشركات التكنولوجيا العملاقة تشتري الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، وتتنافس لاجتذاب أفضل الباحثين في هذا المجال من المحافل الأكاديمية. ففي عام 2015، أنفق رقم قياسي بلغ 8,5 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي، أي نحو أربع مرات أكثر مما أنفق سنة 2010، حسبما تقول شركة “كويد” التكنولوجية.

وتحاول “غوغل” و”فيسبوك” و”آي بي إم” و”أمازون”، أن تنشئ “نظماً بيئية” من حول خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة في “كلاود” (الغيمة الإلكترونية). ويقول ريتشارد سوتشر، مؤسس “ميتا مايند”: “هذه التكنولوجيا ستطبَّق في كل صناعة.. وسيعمّ الذكاء الاصطناعي في كل مكان”.