كيف نكتب ما نكتب؟

كيف نكتب ما نكتب؟

سؤال ما انفكّ يُثيرُ الفضول.

والسؤال لا يعدم أن يجرَّ أسئلةً أخرى لا تقلّ إلحاحاً: من أين تأتينا الأفكار؟ أنذهب إليها أم هي التي تأتي إلينا؟

في أحيان كثيرة، قد يكون الواقع كفيلاً بتوفير مادة خام سخية، مع «استلاف» بعض الخيال، كتعريف محتمل و«آمن» للكتابة كمنجز، بغض الطرف عن تقييم مدى إبداعيّة هذا المنجز. لكن الواقع، على ترف مكوِّناته، لا يكفي كي يكون مصدراً للإلهام. هنا، قد يكون علينا أن ننهلَ من بئر أخرى، أكثر عمقاً، أكثر إرواءً لعطشنا الإبداعي. ماذا لو غرفنا من بئر ذاتية جداً، ومعتمة، مريبة، مرعبة أحياناً ومجنونة: بئر الأحلام العميقة؟

عبر التاريخ، خضعت الأحلام لتفسيرات وتأويلات عدة، اجتمعت، رغم اختلافها، على كونها – أي الأحلام – «باحة خلفية» للذات. ففي الوعي الثقافي الحُلمي الجمعي، قديمه وحديثه، تشكّل الأحلام متنفَّساً للعواطف والأمنيات والرغبات الدفينة، وقد تكون مؤشرات ماورائية، ورؤى تنبؤية، وقد تُؤوَّل بوصفها مسْرَباً إلى واقع بديل أو متوق له، كما قد تعكس قلقنا ومخاوفنا.

ليس بالضرورة أن يوفِّر الحُلم قالباً إبداعياً جاهزاً. ففي أحيان كثيرة، قد يكون مكوِّنٌ حُلمي أو كابوسي أكثر من كافٍ لإيقاد جذوة قصيدة، أو لاستلهام حبكة روائية، حتى وإن بدا هذا المكوِّن العابر شبحياً أو ملتبساً أو غير ذي دلالة.

ولعقود، ظل الباحثون يتأرجحون بين التفسيرين الأكثر شيوعاً؛ الأول هو التفسير الفرويدي (نسبة إلى عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد)، الذي تبنّى فكرة اللاوعي في تفسير الأحلام، منظِّراً بأن الأحلام وسيلة تتحّرر من خلالها الرغباتُ المكبوتة أو المقموعة، والثاني الذي تبنَّاه السويسري كارل يونغ، مؤسس «علم النفس التحليلي»، الذي رأى أن الأحلام وسيلة يتواصل المرءُ من خلالها مع اللاوعي. فالأحلام، وفقاً ليونغ، ليست محاولات لإخفاء مشاعرك الحقيقية بعيداً عن العقل المستيقِظ، بل هي نافذة إلى اللاوعي، حيث ترشدُ النفسَ المستيقظة لتحقيق شكل من أشكال التكاملية، كما توفّر حلاً لمشكلة تواجهها في حياتك أثناء اليقظة.

هذه الحلول الحُلمية، كما يراها البعض، أقرب ما تكون إلى الإلهام الذي يطرق باب الذات النائمة، فيسهم في إضاءة زقاق معتم في العقل، أو إحداث التماعة مبتغاة في الروح، تنبثق معها أفكار تجانبنا في الصّحو. هذه الحلول هي ما يبحث عنها المبدعون.

وإذا كان العلم قد قطع شوطاً كبيراً في قراءة الأحلام ومحاولة تحليلها، ضمن إرث تحليلي تراكمي من خلال نظريات مبنيّة على نتائج عصبية وسلوكية ومحفزات خارجية، فإن المبدعين لا يزالون ينشدون في الأحلام الجِدّة والدهشة، بعيداً عن أية محاولات للحطّ من القيمة الحُلمية أو حصر دلالاتها داخل معطيات علمية جافة أو التعاطي معها بوصفها إفرازاً دماغياً عابراً، ساعين إلى إيقاظ سحر الإبداع من تحت الأجفان المغمضة. ألا يقولون إن المبدعَ حالمٌ بالضرورة؟

«أحلام» على ورق

يصدف أن يجد الكُتّاب في الأحلام، كما الكوابيس، عناصر ثرية تلوِّن أوراقهم المشرعة على الصمت وانسداد الأفق، ليكون الحلم الذي يهبط من اللاوعي إلى الوعي بمنزلة الحل لمعضلة عالقة أو ليباس في الفكر ضمن ما تُعرف بـ «قفلة الكاتب»، تلك الحالة التي يواجه فيها المبدع نفاداً مؤقتاً في الإلهام، قد يقصر أو يطول. وكثيراً ما استقى المبدعون من عالم الأحلام الغامض إجابات عن أسئلة عالقة. لكن كيف يتم تحميل الحُلم على الورق؟ كيف بإمكان الكاتب أن يغرف من معين رؤاه بالنظر إلى أن الأحلام بطبيعتها ذات مشهدية لزجة وضبابية، ناهيك عن تساقط عناصر كثيرة من الصور الحلمية عند الاستيقاظ، حدّ تبدُّدها تماماً. وعليه، كيف يمكن استثمار الحلم؟ كيف يمكن تشييد معمار أدبي من مناماتنا التي تهوّم في رؤوسنا الغافية؟

يصدف أن يجد الكُتّاب في الأحلام، كما الكوابيس، عناصر ثرية تلوِّن أوراقهم المشرعة على الصمت وانسداد الأفق، ليكون الحلم الذي يهبط من اللاوعي إلى الوعي بمنزلة الحل لمعضلة عالقة أو ليباس في الفكر ضمن ما تُعرف بـ «قفلة الكاتب»، تلك الحالة التي يواجه فيها المبدع نفاداً مؤقتاً في الإلهام، قد يقصر أو يطول. وكثيراً ما استقى المبدعون من عالم الأحلام الغامض إجابات عن أسئلة عالقة. لكن كيف يتم تحميل الحُلم على الورق؟ كيف بإمكان الكاتب أن يغرف من معين رؤاه بالنظر إلى أن الأحلام بطبيعتها ذات مشهدية لزجة وضبابية، ناهيك عن تساقط عناصر كثيرة من الصور الحلمية عند الاستيقاظ، حدّ تبدُّدها تماماً. وعليه، كيف يمكن استثمار الحلم؟ كيف يمكن تشييد معمار أدبي من مناماتنا التي تهوّم في رؤوسنا الغافية؟

ليس بالضرورة أن يوفِّر الحُلم قالباً إبداعياً جاهزاً. ففي أحيان كثيرة، قد يكون مكوِّنٌ حُلمي أو كابوسي أكثر من كافٍ لإيقاد جذوة قصيدة أو لاستلهام حبكة روائية، حتى وإن بدا هذا المكوِّن العابر شبحياً أو ملتبساً أو غير ذي دلالة. كل ما على الكاتب فعله هو أن يسعى إلى استنباط علاقة أو صلة ما بين الصورة الواردة في الحلم وبين الرمزية التي تنطوي عليها، ومحاولة تضفيرها في النص الإبداعي. وغالباً ما تفترق الصياغة النهائية للعمل الإبداعي عن الصياغة الحلمية الذي انطلقت منه في المبتدأ، وهو أمر طبيعي ومشروع تماماً، لكن الطاقة الحلمية تظل كامنة، أو على الأقل قد يكون بالإمكان تلمُّس مفردة حُلميّة هنا أو جزئيّة كابوسيّة هناك.

في هذا الخصوص، قد يكون من المثير الاطلاع على تجارب عالمية لبعض الكتَّاب وكيف تسربت أحلامهم أو بعضها إلى إبداعاتهم؛ وهي تجارب قد تجعلنا نفتِّش في مخزون أحلامنا وكوابيسنا عن حبكات منسيّة أو قصائد تائهة.

الحالم الغزير

يُعدّ الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ أحد أكثر كُتّاب عصره غزارة، فالكاتب الذي اشتهر ببصمته اللافتة في «روايات الرعب»، والماورائية أو الخارقة للطبيعة، يضم سجلّه، حتى اللحظة، 54 رواية وأكثر من 200 قصة معظمها تصدرت القوائم «الأكثر مبيعاً». كما أن معظم أعماله تحوّلت إلى أفلام ناجحة أو مسلسلات تلفزيونية أو مسرحيات. ومع الأخذ عليه «شعبويته»، فإن أحداً لا ينكر دور كينغ في تثوير رواية الرعب العصرية، من خلال الاتّكاء على حبكات بسيطة ظاهرية، لكنها تطوي عمقاً صادماً. ولعلّ روايته «ذا شايننغ» (1977م) من أبرز الأعمال التي وضعت رواية الرعب على منصة نقدية مرتفعة لم تخْلُ من بُعدٍ نفسي وفلسفي. وأسهم اقتباسها سينمائياً بنجاح في فِلم أخرجه ستانلي كوبريك ولعب بطولته النجم المبدع جاك نيكلسون في جعل اسم كينغ من أهم الأسماء الأدبية.

يُعدّ الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ أحد أكثر كُتّاب عصره غزارة، فالكاتب الذي اشتهر ببصمته اللافتة في «روايات الرعب»، والماورائية أو الخارقة للطبيعة، يضم سجلّه، حتى اللحظة، 54 رواية وأكثر من 200 قصة معظمها تصدرت القوائم «الأكثر مبيعاً». كما أن معظم أعماله تحوّلت إلى أفلام ناجحة أو مسلسلات تلفزيونية أو مسرحيات. ومع الأخذ عليه «شعبويته»، فإن أحداً لا ينكر دور كينغ في تثوير رواية الرعب العصرية، من خلال الاتّكاء على حبكات بسيطة ظاهرية، لكنها تطوي عمقاً صادماً. ولعلّ روايته «ذا شايننغ» (1977م) من أبرز الأعمال التي وضعت رواية الرعب على منصة نقدية مرتفعة لم تخْلُ من بُعدٍ نفسي وفلسفي. وأسهم اقتباسها سينمائياً بنجاح في فِلم أخرجه ستانلي كوبريك ولعب بطولته النجم المبدع جاك نيكلسون في جعل اسم كينغ من أهم الأسماء الأدبية.

يعزو كينغ الفضل الصريح لأحلامه في استلهام أفكار وحبكات عدد كبير من أعماله الروائية والقصصية. وكان كينغ قد شارك القرّاء دور الأحلام في حياته وتأثيراتها المباشرة في كتاباته، في نقاش حواري مُسهب ضمّ مجموعةً من الأدباء في الكتاب المرجعي المهم «كتَّاب يحلمون: 26 كاتباً يتحدثون عن أحلامهم وعن العملية الإبداعية» تأليف ناومي إيبل، وأكد أن ثمة صلة قوية ومحكمة بين العملية الإبداعية والأحلام، فيقول: «دائماً ما استخدمتُ الأحلام بالطريقة التي تَستخدمُ فيها المرايا للنظر في شيء لا تستطيعُ رؤيته بطريقة مباشرة، تماماً كما تَستخدمُ المرآة كي ترى شعرَك من الخلف».

يروي كينغ كيف تسلَّلت فكرة «ميزري» إليه في الحُلم، حين غفا في الطائرة وهو في طريقه إلى لندن، فرأى في منامه امرأة تحتجز كاتباً أسيراً لديها ثم تقتله، قبل أن تسلخ جلده وتستخدمه في تجليد روايته…

نتوقَّف مع واحدة من التجارب الحلمية الأكثر سطوعاً لستيفن كينغ كما تتبدى في روايته «ميزري» (1987م). يروي كينغ كيف تسلَّلت فكرة «ميزري» إليه في الحُلم، حين غفا في الطائرة وهو في طريقه إلى لندن، فرأى في منامه امرأة تحتجز كاتباً أسيراً لديها ثم تقتله، قبل أن تسلخ جلده وتستخدمه – أي جلد الكاتب – في تجليد روايته. حين استيقظ كينغ من نومه، أدرك أنه وقع على أول الخيط لرواية جديدة، فلم يشأ أن يترك اللحظة الحُلمية تخمد أو تبهت، فكتب الصفحات الأربعين أو الخمسين الأولى بمجرد وصوله إلى الفندق. بالطبع، سارت الحبكة في اتجاه مغاير للسيناريو الحُلمي المرعب، لكن الأساس الذي قامت عليه الرواية ظل قريباً من الحلم: كاتب يقع في أسْر امرأة مضطربة، مهووسة برواياته، تذيقه صنوف العذاب ولا تتورّع عن ارتكاب أفظع الجرائم، مرغمةً إياه على إعادة كتابة مصير بطلتها المفضَّلة بعدما اكتشفت أنه قتلها في آخر رواية له.

وكانت «ميزري» قد كسبت شهرة أكبر بعد تحويلها إلى فِلم سينمائي بالعنوان نفسه، حيث جسّدت النجمة الأمريكية كاثي بيتس دور المرأة المهووسة التي تجعل الكاتب رهينة في بيتها، وحصدت عن أدائها المتميز جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة.

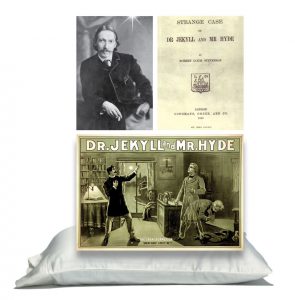

كابوس جيكل وهايد

يصعب على دارس الأدب العالمي أو قارئه ألّا يتوقّف عند عمل يُعد من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي في أواخر القرن التاسع عشر. نتحدّث هنا عن رواية «الحالة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد» (1886م) للروائي الأسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون. تتناول الرواية التي تأخذ طابع «النوفيلا» (أو الرواية القصيرة)، الصغيرة الحجم، قصة المحامي اللندني غابرييل جون أترسون الذي يقوم بالتحقيق في علاقة شائكة وملتبسة بين صديقه القديم الدكتور هنري جيكل وشخص شرير يدعى إدوارد هايد، قبل أن يتبيّن أنهما شخص واحد، في تمثيل بديع لازدواجية الطبيعة البشرية، بوصفها موئلاً للصراع الأزلي بين الخير والشر. ومنذ صدورها، حقّقت الرواية نجاحاً هائلاً، ودخلت عبارة «جيكل وهايد» قاموس اللغة العالمية كناية عن شخص تتصارع في داخله طبيعتان، متأرجحاً بين سلوكين متناقضين تماماً. كما شكّلت هذه الرواية الأساس الذي بُنيت عليه أعمال أدبية تتناول الثيمة نفسها، ناهيك عن أن ظاهرة «جيكل وهايد» استحالت مقاربة حيوية في علم النفس التحليلي.

هذه النوفيلا البديعة تُعدّ نموذجاً حياً على استثمار الحُلم في أكثر تمثيلاته سطوعاً؛ خاصة حين يكون الحلم امتداداً لانشغالات الفكر وهواجسه في اليقظة. يروي ستيفنسون، الذي كان مأسوراً على الدوام بفكرة تعدُّد الشخصيات والدمج بين الخير والشر في السرد، كيف حلم بفكرة الرواية في مقالة مستفيضة بعنوان «فصل في الأحلام»، قائلاً: «منذ زمن وأنا أحاول أن أكتب عن هذا الموضوع، أن أجد صيغة أو آلية تعكس ذاك الإحساس القوي بازدواجية الوجود الإنساني، التي لا بدّ وأن تطغى على عقل كل كائن مفكِّر… لمدة يومين وأنا أعصر ذهني بحثاً عن حبكة ما، وفي الليلة الثانية حلمتُ بمشهد النافذة، أعقبه مشهد مقسوم إلى جزأين يقوم فيه هايد، المُلاحق لسبب ما، بتناول مسحوق ليتغيَّر شكله في حضور مطارديه».

هذه النوفيلا البديعة تُعدّ نموذجاً حياً على استثمار الحُلم في أكثر تمثيلاته سطوعاً؛ خاصة حين يكون الحلم امتداداً لانشغالات الفكر وهواجسه في اليقظة. يروي ستيفنسون، الذي كان مأسوراً على الدوام بفكرة تعدُّد الشخصيات والدمج بين الخير والشر في السرد، كيف حلم بفكرة الرواية في مقالة مستفيضة بعنوان «فصل في الأحلام»، قائلاً: «منذ زمن وأنا أحاول أن أكتب عن هذا الموضوع، أن أجد صيغة أو آلية تعكس ذاك الإحساس القوي بازدواجية الوجود الإنساني، التي لا بدّ وأن تطغى على عقل كل كائن مفكِّر… لمدة يومين وأنا أعصر ذهني بحثاً عن حبكة ما، وفي الليلة الثانية حلمتُ بمشهد النافذة، أعقبه مشهد مقسوم إلى جزأين يقوم فيه هايد، المُلاحق لسبب ما، بتناول مسحوق ليتغيَّر شكله في حضور مطارديه».

تعود واقعة الحلم هذه إلى إحدى ليالي أواخر سبتمبر أو أكتوبر من العام 1885م، حين استيقظت «فاني»، زوجة ستيفنسون، على صرخات زوجها المذعورة في ساعات الفجر الأولى، معتقدة أنه مرّ بكابوس، فأيقظته، فما كان منه إلا أن أبدى انزعاجه محتجّاً: «لماذا أيقظتيني؟ كنت أحلم بحكاية مخيفة رائعة». اكتشفت فاني لاحقاً أنها أيقظته عند أول مشهد تتحوّل فيه الشخصية.

لم يُضِع ستيفنسون وقته، فبدأ يسطِّر مشاهده الحُلمية على الورق، وعكف على نصه لينتهي من المسودة الأولى خلال أيام معدودات. في «فصل في الأحلام»، يؤكد ستيفنسون أن الثيمة الرئيسة لروايته من صنع بنات أفكاره، وأن القالب الروائي هو ثمرة حديقته الذهنية، وكذلك بيئة السرد، لكن الكتابة – باعترافه – لم تكن لتقوم لولا الحُلم الذي وفّر له ثلاثة مشاهد متكاملة.

الوحش في حلم اليقظة

عند الحديث عن الخيال العلمي، فإن عدداً كبيراً من النقَّاد يَعدُّون رواية «فرانكنشتاين» أول رواية تنتمي لنوع «الخيال العلمي»، أو بالأحرى مهّدت الأساس فعلياً لهذا النوع. وقطعاً، لا يمكن تجاهل حجم التأثير المدوّي الذي تركته هذه الرواية، ولا تزال، في الساحة الأدبية العالمية مع اعتماد اسم «فرانكنشتاين» في القاموس الدلالي بمعنى «الوحش»، وإعادة استغلال ثيمة الرواية وترجمتها في مئات الأعمال الأدبية حول العالم، تحت مظلة رمزية هائلة تشي بتبعات التدخُّل المُجحف في عملية الخلْق.

نُشرت «فرانكنشتاين أو بروميثيوس الحديث» (وهو الاسم الكامل للرواية) أول مرة في لندن عام 1818م، دون وضع اسم المؤلف، قبل أن يتبيَّن أن كاتبتها هي الروائية الإنجليزية الشابة ماري شيلي، التي كانت في العشرين من العمر يومها، حيث ظهر اسم المؤلفة على العمل في طبعته الثانية التي نُشرت في فرنسا عام 1823م.

تسرد الرواية قصة فيكتور فرانكنشتاين، وهو عالم شاب يضخّ حياةً مشوّهةً في كائن بشع بطريقة علمية لم يسبقه إليها أحد، وإذ يُفزَع العالِم بالنتائج التي آلت إليها تجربته فإنه يجد نفسه يتحمَّل تبعات الأفعال التي يقوم بها هذا المخلوق المرعب.

تبدو الظروف التي تحيط بكتابة الرواية مثالاً مدهشاً على الإلهام الذي يصيب صاحبه في حلم يقظة تتوقّد منه أعظم الأفكار. حدث ذلك في العام 1816م، حين كانت ماري شيلي تقضي الصيف في منزل الشاعر الإنجليزي لورد بايرون، ورفيقه الشاعر بيرسي شيلي أحد أهم الشعراء الرومانسيين (الذي تزوجته لاحقاً) في بحيرة جنيف بسويسرا. فوسط أجواء ماطرة وباردة في عام وُصف بأنه «عام بلا صيف»، طغت فيه الأجواء الشتائية على معظم شهور السنة، قضى الأدباء معظم وقتهم متجمّعين حول نار المدفأة، مستمتعين بقراءة قصص الأشباح الألمانية المترجمة إلى الفرنسية. ثم اقترح لورد بايرون على كل واحد من رفاق السهرة كتابة قصة عن الأشباح. على مدى أيام، استبدّ القلق بماري، خاصة حين كانت تُسأل كل صباح: «هل فكرتِ بقصة؟» لتجيب في كل مرة بالنفي، من دون أن تخفي إحباطها بسبب جفاف مخيّلتها. وذات مساء، وفي خضم سهرة أدبية كالمعتاد، دارت النقاشات حول مبدأ الحياة، فتطرقت ماري إلى إمكانية إعادة الحياة إلى جثة، مستندة في ذلك إلى «الغلفانية» كعلم مستجدّ يومها عبر استخدام التيار الكهربائي في تنشيط وإحياء عضلات الكائنات الحية.

تبدو الظروف التي تحيط بكتابة الرواية مثالاً مدهشاً على الإلهام الذي يصيب صاحبه في حلم يقظة تتوقّد منه أعظم الأفكار. حدث ذلك في العام 1816م، حين كانت ماري شيلي تقضي الصيف في منزل الشاعر الإنجليزي لورد بايرون، ورفيقه الشاعر بيرسي شيلي أحد أهم الشعراء الرومانسيين (الذي تزوجته لاحقاً) في بحيرة جنيف بسويسرا. فوسط أجواء ماطرة وباردة في عام وُصف بأنه «عام بلا صيف»، طغت فيه الأجواء الشتائية على معظم شهور السنة، قضى الأدباء معظم وقتهم متجمّعين حول نار المدفأة، مستمتعين بقراءة قصص الأشباح الألمانية المترجمة إلى الفرنسية. ثم اقترح لورد بايرون على كل واحد من رفاق السهرة كتابة قصة عن الأشباح. على مدى أيام، استبدّ القلق بماري، خاصة حين كانت تُسأل كل صباح: «هل فكرتِ بقصة؟» لتجيب في كل مرة بالنفي، من دون أن تخفي إحباطها بسبب جفاف مخيّلتها. وذات مساء، وفي خضم سهرة أدبية كالمعتاد، دارت النقاشات حول مبدأ الحياة، فتطرقت ماري إلى إمكانية إعادة الحياة إلى جثة، مستندة في ذلك إلى «الغلفانية» كعلم مستجدّ يومها عبر استخدام التيار الكهربائي في تنشيط وإحياء عضلات الكائنات الحية.

هجعت الفكرة في رأس ماري ذاك المساء حين أوت إلى فراشها، لكن القلق لازمها، حتى ساعات الفجر الأولى، ليتبدَّى لها حلم يقظة. تصف ماري في مقدِّمة ضمَّنتها إحدى طبعات روايتها بأنها رأت طالباً شاحب الوجه ينحني أمام الشيء الذي ركّبه وجمعه، وأن هذا الشيء أقرب إلى شبح قبيح، حيث تمدّد واستطال. وبفضل آلة قوية، أظهر هذا الشبح آثار حياة، ليهتزّ في حركة مضطربة، شبه حية. من هنا، وُلدت فكرة الوحش فرانكنشتاين، الذي سمي على اسم صانعه. شرعت ماري في كتابة قصة قصيرة، لكن بتشجيع من الشاعر بيرسي شيلي طوّرت العمل إلى رواية لتدخل بها تاريخ الأدب من باب الخيال العريض.

النورس في المنام

أن يأتي الحُلم متأخراً أفضل من ألّا يأتي أبداً.. مقولة يمكن اجتراحها لوصف تجربة الروائي الأمريكي ريتشارد باك مع روايته الأشهر «النورس جوناثان ليفنغستون» (1970م). تروي الحكاية الخرافية المكتوبة في قالب النوفيلا قصة نورس يدعى جوناثان ليفنغستون (وهو اسم يعكس أنسنةً وميلاً نحو الفردانية)، يشعر بالملل كطائر تنحصر حياته في فلك المناوشات لاقتناص الطعام. مدفوعاً بحبه للطيران، يستسلم جوناثان ليفنغستون لهذا الشغف بالمطلق، متعلِّماً كل شيء عن التحليق في رحلة أقرب إلى الكشف الذاتي، تجعله يشذّ عن السرب، معزِّزاً فرديّته على نحو يحقق له السعادة والرضا.

تسرد الرواية قصة فيكتور فرانكنشتاين، وهو عالم شاب يضخّ حياةً مشوّهةً في كائن بشع بطريقة علمية لم يسبقه إليها أحد، وإذ يُفزَع العالِم بالنتائج التي آلت إليها تجربته فإنه يجد نفسه يتحمَّل تبعات الأفعال التي يقوم بها هذا المخلوق المرعب

لكن القصة، التي تبدو في ظاهرها سهلة، لم تكن سهلة في الكتابة، فلقد تأخر الإلهام قبل أن يزور ريتشارد باك في الحلم.

بدأ كل شيء في العام 1959م، حين سمع باك «صوتاً شبحياً» في رأسه، يهمس في أذنه باسم القصة في أذنه، فشرع على الفور في كتابة الفصول الأولى منها، قبل أن ينفد منه الإلهام؛ فعلَّق باك العمل على المخطوطة غير المكتملة، ولم يرجع إليها إلا بعد ثماني سنوات، بعدما حلم بالنورس، بطل الحكاية، ليستكمل العمل على نصّه السردي المؤجَّل، مستقياً ملامح شخصية النورس المتمرِّد من منامه الأثير.

اقتناص الشرارة

يمكن تتبُّع سطوة الأحلام في عدد لا يُحصى من النصوص الأدبية، فمن الصعب مثلاً تناول تجربة الكاتب الأمريكي إدغار ألان بو، أحد أبرز أقطاب الحركة الرومانسية في أمريكا في القرن التاسع عشر، بمعزل عن دور الكوابيس في صوغ عدد كبير من قصصه وقصائده الهذيانية الوقع والإيقاع. كما أن جزءاً كبيراً من أعمال الروائي الإنجليزي دي إتش لورانس إنما تنطوي على أجواء فانتازية، تعكس تأثيرات حُلمية قوية.

ولما كان الخيال هو الأساس الذي تقوم عليه روايات الخيال العلمي، فإن جزءاً عظيماً من أعمال الكاتب الإنجليزي إتش جي ويلز، أحد روّاد أدب الخيال العلمي الحديث، انطلق من الأحلام.

في النهاية، إذا كان عددٌ كبير من الأدباء مدينين للأحلام التي تزورهم في لحظات قحط إبداعي، فإن ذلك لا يعني أن الحُلم وحده كافٍ لإنتاج نص أو إقامة معمار سردي أو شعري عظيم. فالحُلم شرارة، يتوهَّج فيه مشهد أو تُضاء جملة أو تعزف نغمة أو يشتعل إحساس، وعلى الكاتب أن يعرف كيف يقتنص هذه الشرارة.