أمام منتج ما أو منظر أو سلوك، نقول أحيانًا إن هذا جميل، طيّب، راقٍ.. وأحيانًا نقول هذا قبيح، مبتذل، منفّر. ولكننا في معظم الأحيان لا نقول شيئًا، وهنا تكمن القضية. فهل فقدنا الإحساس في تقدير الحُسن أيًا كان ما يميّزه هذا الحُسن، أم أن مقاييسنا للحُسن تغيّرت؟ عِلمًا أن تقدير الحُسن والجمال والانجذاب إليه كان على الدوام في صميم المزاج الإنساني منذ فجر الحضارات القديمة، وإن كانت المقاييس والاعتبارات تتبدل من ثقافة إلى أخرى.

قضية حُسن الذوق في عصرنا مسألة أخرى.

بدايةً، عبثًا يحاول من يفتش عن تحديد للذوق الحَسن أو عن مقياس له. إنه ذلك المَيل الغامض في النفس البشرية إلى الإعجاب بشيء أو سلوك خاطب الحواس وولّد انجذابًا إليه. وحسن الذوق مسألة فردية، يختلف من شخص إلى آخر، وهو ذاتي لا يمكن تعميمه على الآخرين، ولا فرضه عليهم.

وتلافيًا للاتهام بإطلاق أحكام عامة، لا بدّ من التنويه بأن حُسن الذوق لم ينقرض، وليس على قائمة الأمور المهددة بالانقراض. ولكن الخط البياني للمنحى العام في العالم، يشير إلى تعاظم اللامبالاة تجاه الحُسن، أي إلى تدهور الإحساس بالجمال، أو على الأقل إلى تدهور في التعبير عنه، وكأنه لم يعد ضرورة. ويكفي لإيضاح ذلك أن نقارن ما بين كثير مما هو من حولنا اليوم، وما كان عليه قبل نصف قرن أو قرن من الزمن. من البيوت إلى الملابس والأطعمة والعطور والسلوكيات، فضلًا عن الفن الذي يشكل البعد الجمالي فيه وحدَه قضية فكرية كبرى شغلت الفلاسفة منذ أكثر من قرن من الزمن.

البدايات الخجولة لتدهور قيمة الجمال

لم تتدهور قيمة الجمال فجأة، وقد يصعب رد ذلك إلى تاريخ محدد. ولكن من مؤشراته الأولى ما يعود إلى فن الرسم في أواخر القرن التاسع عشر، أي إلى الفن الذي أراد أن يكون “واقعيًا”. ومن ثمَّ، تطوّر أمره ليصبح رسميًا خطابًا يثير “متعة فكرية” بدل “المتعة البصرية”، كما هو الحال مع الفن التجريدي، ومعظم ما تلاه من تيارات فنية. وفي العمارة، شهد النصف الأول من القرن العشرين بدايات تغليب وظيفة البناء على حُسنه الشكلي، بتخليصه من الزخارف الجمالية. وهنا يجب ألا ننسى أن النصف الأول من القرن العشرين، شهد حربين عالميتين دامتا ما مجموعه أكثر من عشر سنوات، وتركتا آثارًا اقتصادية واجتماعية لفترة طويلة كانت الأولوية فيها تلبية الاحتياجات الضرورية بغضّ النظر عن حُسنها أو عدمه.

المنعطف التاريخي في ستينيات القرن الماضي

في ستينيات القرن العشرين، حصلت أمور كثيرة تضافرت عن غير عمد على ضرب قيمة الذوق الشخصي. فمن جهة، كانت الشبيبة في الغرب تفتح عيونها على عالم تراه كئيبًا، لم يتغير فيه شيء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فتمردت هذه الشبيبة، واتخذ تمرّدها طابع الرفض لكل ما هو متعارف عليه تقليديًا في المظهر والسلوك. فظهرت في أواسط ذلك العقد الحركة الهيبية التي يمكن اختصار كل فلسفتها بكلمتين: “اللامبالاة والإهمال”، وبلغت تلك الحركة أوجها عام 1968م في مهرجان “وودستوك” التاريخي في أمريكا، لتجد بعده مريدين ومقلّدين في أوروبا وحتى في بلدان العالم الثالث وفق انفتاحها على الغرب. وبلغ إهمال حسن المنظر ذروته مع الهيبيين الذين أطلقوا شعر الرأس من دون أية عناية وارتدوا الأسمال البالية كيفما اتفق. ففي رفضهم لقيم الجيل السابق، رفضوا حتى مظهره الخارجي.

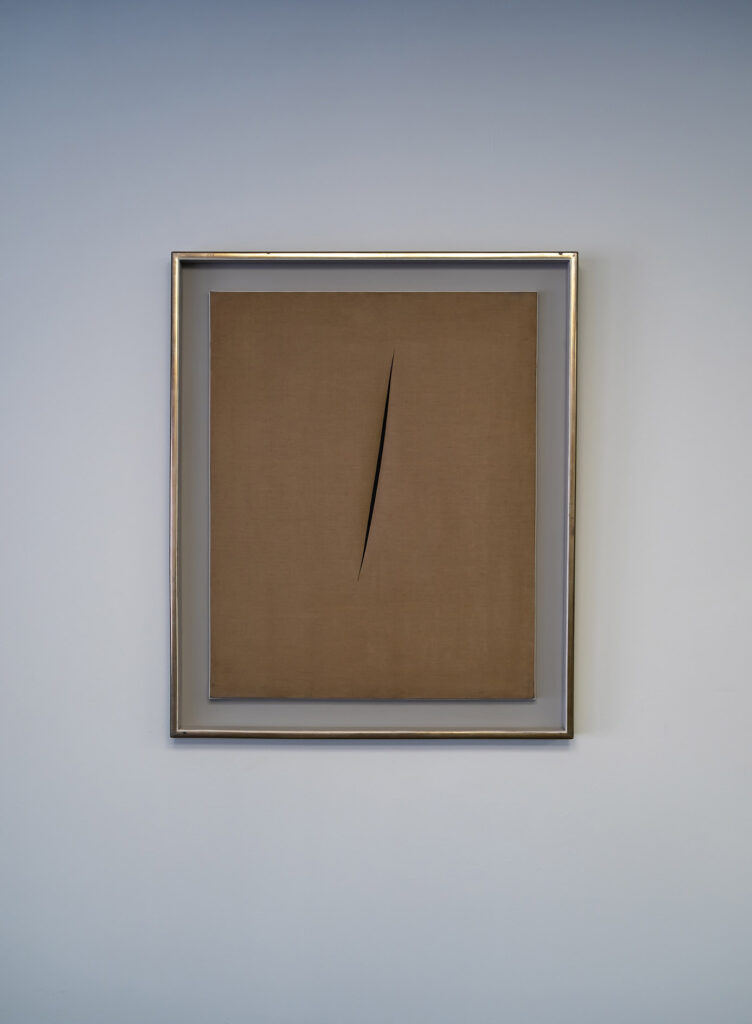

وفي الستينيات، ظهر الفن المفاهيمي من رحم الاحتجاج على الدور التوجيهي الذي صار سوق الفن يلعب به، فأراد الفنانون إنتاج فن غير قابل للبيع والشراء، وظهرت أشياء “غريبة” على أنها أعمال إبداعية مثل مسحوق أبيض يجب نثره أسفل جدران غرفة، أو قسطل ملتوٍ يجب وضعه بين الزهور، وفيما عرض فنان مثل “أرمان” آلات موسيقية محروقة، عرض “فونتانا” لوحات من قماش الكانفاس الممزق، من دون أي رسم عليه.

وفي العمارة، ونتيجة لزحف سكان الأرياف إلى المدن للنهوض بالصناعة التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، شهدت ضواحي المدن الكبرى إنشاء أبنية حديثة متشابهة، تحتوي على كل متطلبات الإسكان، ولكن من دون أي لمسة جمالية أو فنية.

قبل زوال الهيبية في السبعينيات، كانت الشبيبة الثائرة في العالم قد بلغت من القوة ما يحسب له التقليديون حسابه، خاصة بعدما تمكّن الطلاب في فرنسا من إسقاط القائد التاريخي، شارل ديغول، عن رئاسة البلاد في عام 1968م. فكان لا بدّ من إجراء تسوية ما بين الشباب المتمرّد والجيل الأسبق، ولكن على أي أساس؟

في يوليو 1969م، ووسط ترقب العالم بأسره نزل الإنسان على سطح القمر، فكان ذلك ذروة انتصار العقل والحسابات الباردة، وبرهانًا على عظمة ما يمكن أن يحققه الإنسان بالاعتماد على هذه الحسابات بعيدًا عن الجمال وأحكام الذوق والمزاج الإنساني وتقلباته. ولذا، قضت تسوية صراع الجيلين بالاتفاق على تحكيم المنطق القائل إن كل ما هو غير ضار مقبول، وكأنه مفيد أو جيد. وهنا تقدمت الصناعة والعامل الاقتصادي ليقودا الذوق العام انطلاقًا من أمريكا، مرورًا بأوروبا الغربية، وصولًا إلى بقاع كثيرة عبر أرجاء العالم.

دور الصناعة والعامل الاقتصادي

لنأخذ صناعة الملابس مثلًا. حتى ثمانينيات القرن الماضي، كانت مهنة الخياطة اليدوية من المهن الأساسية في معظم المدن والقرى في العالم. وكان تصنيع الزي يجري بالاتفاق ما بين الخيّاط والعميل وفق ما يراه هذا الأخير مناسبًا لذوقه الشخصي. هذه المهنة هي اليوم على شفير الانقراض، وانقرضت بالفعل على مستوى الطبقة الوسطى التي صارت تشتري الملابس المصنّعة سلفًا، وفق طُرز شبه موحدة. فقد انتبه المستثمرون منذ الثمانينيات إلى أن الإعلام المرئي (الفوتوغرافي والتلفزيوني) قادر على الترويج للسلعة الواحدة على مستوى العالم. وهكذا، خرج مفهوم “الموضة” من الالتزام بثقافة مجتمع في بيئة محددة، ليصبح عالميًا.

فبعدما كان سروال الجينز حتى الستينيات من القرن الماضي يُعتبر في أمريكا لباس العمال ورعاة البقر، وفي العالم الثالث لباس أدنى الطبقات الاجتماعية، ارتدى الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، في السبعينيات سروالًا من الجينز. فما كان غير مستحب قبل وقت قصير، صار مقبولًا من كل الشرائح الاجتماعية، بما فيها أعلاها.

ولأن الثقافة الأمريكية باتت ذات حضور قوي في أوروبا بفعل الدور الأمريكي الكبير في حسم مسار الحرب العالمية الثانية، صارت نتاجات هذه الثقافة مثيرة لاهتمام العالم بأسره. فسارع الصناعيون إلى الاستفادة من ذلك، لإنتاج قطعة الملابس نفسها بكميات تلبي الاحتياجات على مستوى العالم. وساهم الإعلام في تغذية الرغبة على مستوى الأفراد في الإقدام على اقتنائها بدعوى “مواكبة العصر”، خاصة أنها أرخص ثمنًا من الخياطة اليدوية، ومقبولة اجتماعيًا على أوسع نطاق.

ولأن سروال الجينز يعمّر طويلًا، والصناعيون يرغبون في بيع المزيد منه باستمرار، راحت ألوانه تتبدل من الأزرق الداكن إلى الفاتح على أنه صيحة جديدة يجب علينا مواكبتها، ثم المغسول، وصولًا إلى الممزق الذي نراه اليوم في شوارع نيويورك كما في باريس والموزمبيق. فعلى أي أساس اتفق كل هؤلاء في الشرق والغرب على ارتداء هذا الزي الموحّد؟ الحقيقة أن الترويج التجاري أقنع الشبيبة أن الجينز الممزق هو تعبير عن الاستقلالية الفردية والتمرّد على أناقة الرأسماليين. ولكن الواقع أن بعض ماركات الجينز الممزق تحتاج إلى أثرياء رأسماليين ليتمكنوا من دفع ثمنها. وانتشار ارتدائه عالميًا يلغي كافة أشكال التعبير عن الذوق الفردي أو الشخصية الفردية، ويشبه إلى حد بعيد الزي الموحّد الذي فرضته “الثورة الثقافية” الماوية في الصين خلال ستينيات القرن الماضي في إلغاء شبه تام لكل ما هو فردي في المجتمع.

“الموضة” يقول البعض، من دون أن يسموا “المبدع” الذي أطلق هذه الموضة. والأصح تسمية هذه الظاهرة بـ”القطيعية”؛ لأنها أقرب إلى المواكبة الغريزية للآخرين من دون أي استمزاج للذات وما يريده الواحد منا.

حسن الذوق مسألة فردية، وهو وليد ثقافة عميقة واطلاع واسع، وليس مسألة قدرة مالية على استهلاك ما هو باهظ الثمن.

بين الأمس واليوم

البون شاسع بين متطلبات الذوق الحَسَن كما كان حتى الأمس القريب، وما آل إليه اليوم. في النصف الأول من القرن العشرين، أطلقت مصممة الأزياء، كوكو شانيل، عطرها الأيقوني (شانيل رقم 5)، الذي حمل هذا الاسم لأنه تطلّب خمس سنوات من العمل والتجارب لإنتاجه وفق المواصفات المحددة التي أرادتها المصممة المبدعة. أما اليوم، فإن الأسواق تعجّ بالعطور التي لا تتوجه إلى حاسة الشمّ، بقدر ما هي للمنفعة التجارية المبتذلة، مثل تلك التي ينتجها فنانو السينما والغناء الذين تقتصر علاقتهم بصناعة العطور على اجتماع مع مديري أعمالهم لإقرار مشروع إطلاق عطر يستمد قيمته من الاسم، وليس من رائحة تركيبته التي انتقلت إلى الدرجة الثانية.

مثلٌ آخر يعرفه الجميع، المقاهي والمطاعم. فالرواج العالمي لمقاهي الخدمة الذاتية مثير للدهشة عندما يتعلّق الأمر بحُسن الذوق، خاصة أن كلفة الاستهلاك فيها تضاهي تلك التي في المقاهي التي كانت تستقبل كبار الأثرياء. في هذه المقاهي، على المرء أن يتوجه إلى طابور أمام الصندوق أولًا ليطلب ويدفع سلفًا ثمن ما يشتريه، ثم عليه الوقوف في طابور آخر للحصول على ما طلبه، ومن ثمَّ أن يحمل بنفسه مشروباته في أكواب من الكرتون الرخيص على صينية من البلاستيك الأرخص وأن يبحث عن مقعد شاغر. مثل هذه المقاهي كان ظهورها مستحيلًا حتى سبعينيات القرن الماضي، فحتى آنذاك، كان مرتاد المقهى يشترط أن يُخدم وهو جالس إلى الطاولة، كما يشترط آنية طعام من البلور والبورسلين، وحسن الهندام والتصرف عند عامل المقهى، والأفضل تبادل بعض أطراف الحديث معه. في مقاهي الخدمة الذاتية هذه، لا توجد سيئات، ولكن كل ما فيها يفتقر إلى الجاذبية، من العامل الذي يتحدث مثل الروبوت، إلى آلات صنع القهوة. الأمر نفسه ينطبق على سلاسل مطاعم الوجبات السريعة. صحيح أن مثل هذه المطاعم تلبي احتياجات كثيرين، ووجودها ضروري، ولكن تضخمها عالميًا إلى مستوياتها الحالية يعبّر عن تغيّر عالمي في النظرة إلى ماهية المطعم، وما يمكن للزبون أن يشترطه عليه. ففي هذه لا يمكن للزبون أن يشترط أي شيء، فإمّا أن يرضى بما هو متوفر، وإمّا فليرحل.

محميات حُسن الذوق

كما أسلفنا، فإن حُسن الذوق على المستوى الفردي هو وليد تربية طويلة وثقافة عميقة، يجب أن تكون لها مرجعية تراثية من فنون وآداب وتقاليد اجتماعية وقيم قد تتطور مع الوقت، ولكنها تبقى على تواصل مع جذورها التاريخي. وهو ليس مسألة قدرة مالية على الاستهلاك الباهظ الثمن، بل في تطلّب ما يخاطب الحواس والمزاج الفردي ويلائمه. ولكن اللامبالاة، التي هي نقيض حُسن الذوق، تحجبه في مجتمعات عديدة، وتحول دون أن يتحول إلى حالة عامة تفرض شروطها على الإنتاج والاستهلاك والرواج والسلوك، إلا في بقاع محدودة من هذا العالم، مثل: فرنسا وإيطاليا في أوروبا والهند في آسيا، حيث الثقافات المحلية باتت أشبه بمحميات لحسن الذوق.

وإن كانت فرنسا وإيطاليا معروفتين على نطاق عالمي بريادة الإبداع تاريخيًا في الفنون والحرف الراقية من العمارة إلى الأزياء والطعام، فإن الهند تكاد تشكل مثلًا آخر وأوضح لماهية حُسن الذوق على نطاق الطبقة الوسطى في مجتمع كامل، من خلال استقلال نظرة المجتمع الهندي إلى ماهية الحُسن والجمال والإتقان الذي يتطلبه المجتمع. ويكفي لتوضيح الصورة مقارنة قماش الساري الذي ترتديه ابنة الطبقة المتوسطة في الهند، بما فيه من ألوان ودقة في التطريز، بقماش الجينز الممزق الذي ترتديه نظيرتها في مجتمع آخر.

اترك تعليقاً