قلائل هم الفنانون العرب الذين تطلعوا إلى الصناعة ومنتجاتها بوصفها مصدر إلهام، والفنان فتحي عفيفي هو واحد منهم. فقد قاده عمله في المصنع الحربي في مصر، إلى أن يستمد إلهامه مما حوله، فحضرت في لوحاته صور العمال والآلات، حتى الدراجة التي كان يستقلها يوميًا. وبتكامل موهبة فنية مصقولة بالدراسة مع المحيط اليومي، استقرت شخصية عفيفي الفنية، التي نطلع عليها اليوم في زيارة مرسمه.

يقع مرسم فتحي عفيفي في عمارة نحيفة، أنحف منه، في حي السيدة زينب بالقاهرة. طويلة ورقيقة لدرجة تشعر معها بأنها قد تنكسر مع أي هبَّة ريح. ولا يسع مصعد هذه العمارة أكثر من شخص واحد. ننزل في آخر محطة للمصعد، ثم نُكمل على سلالم حديدية ضيِّقة كأننا في طريقنا إلى الشمس، حتى نصل إلى باب المرسم. يبدو مدخل المكان أشبه بأنبوب، لكنه يتَّسع في نهايته. تنسكب الإضاءة من نوافذ ضخمة تطلُّ على مبنى أثري هو مسجد “كعب الأحبار”، ومدرسة “السنية”، وعشرات البيوت التي تبدو بإضاءاتها المختلفة مساءً كنجوم في مجرَّة.

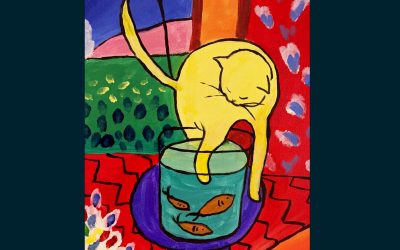

على حوائط المرسم بورتريهات، ومجموعة من اللوحات تصوّر عمَّالًا في مصنع، أو بيوتًا في حارة، ومعظمها يمتلئ بالدَّراجات. جلس فتحي عفيفي أمام لوحة ضخمة انتهى من رسم ثلاثة أرباعها. أمسك بريشته وغمسها في اللون الأسود المفضَّل لديه، ثم مرَّرها على المساحة البيضاء، وفي ثوانٍ رسم ثلاثة رجال وثلاث درَّاجات، وكان هذا مفتاح الحديث.

“ما حكاية الدرَّاجة معك؟!”، فقال ضاحكًا: “حينما عملت في المصنع الحربي منحوني درَّاجة مثل غيري من العمَّال، توفيرًا لنفقات المواصلات. كنت أستقلها كلَّ صباح من بيتي في السيدة زينب إلى المصنع على كورنيش المعادي، وبالعكس، فصارت جزءًا مني، وأيضًا جزءًا من لوحاتي. كأن الإنسان يولد بدرَّاجة”.

لدى فتحي عفيفي أفكار جميلة عن الفن والحياة، لكن لتصل إليها يجب أن تخلِّصها من دروب قصصه المتفرعة. يقول شيئًا لا تتبيَّنه، ثم يضحك كالطفل، وقد ينفعل ولا تعرف بالضبط ما الذي ضايقه، ثم تنتهي موجة الانفعال بسرعة كما بدأت ويعود إلى ابتسامته. إن سألته عن علاقته بالمصنع، يرد عليك بحكاية عن دراسته في “القسم الحُرِّ” بكلية الفنون الجميلة. وإن سألته عن علاقته بالعمَّال يحيلك إلى أصدقائه الفنانين. ومن ثَمَّ، يجب أن تكون صبورًا معه، وتعيده مرة واثنتين وثلاثًا وأكثر إلى نقطة البداية.

كَرِه الدراسة وأحبّ الفنون

ينظر عفيفي من النافذة ويشير إلى مكان ما، ثم يبدأ الحكي عن مشواره في متاهات الحياة ودروب الفن. وُلد في بيت صغير خلف مسجد “ابن طولون”. ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية في الخمسينيات، خوفًا من الغرامة التي قررت الحكومة فرضها على من يمتنع عن إلحاق أبنائه بالتعليم. كانت الغرامة ستِّين قرشًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أبيه. لم تتوسَّع الحكومة في إنشاء المدارس. اشترتْ وقتها بيوتًا وحوَّلتْ غرفها إلى فصول.

كره عفيفي الكتب المدرسية، وكان كلُّ همِّه أن يهرب يوميًا من المدرسة ليلعب في الحارة، متجنبًا خطَّ سير أبيه العامل البسيط. ينتظر بصحبة الجيران عودة “سيد أبو شِفَّة”، أحد أشهر عازفي فرقة “أم كلثوم” إلى بيته في السيدة زينب. يصرّون على أن يعزف لهم على “الناي” أشهر المقطوعات الموسيقية التي صاحبت شدو “الستِّ”، ثم يطالبونه بالإعادة. وعنه يضيف عفيفي: “يُقال إنه مات بالسكتة القلبية على كورنيش النيل حينما سمع بهدم فيلا أم كلثوم”.

وكان فتحي يرتاد بانتظام سينما “إيزيس” المتخصصة في الأفلام الأجنبية، يحضر حفلة أو اثنتين. يخرج ويقف فترة قُبالة بائع كتب قديمة يفرش على الرصيف أمام السينما: “بعد أن أحصل على متعة المشاهدة، أستمتع بالقراءة”. كان هناك رفيق يتبارى معه في كرة القدم والرسم باستمرار. دخل معه تحديًا ذات مرَّة في رسم مصطفى كامل وأحمد عرابي، وهزمه الرفيق شر هزيمة، فقد كانت رسوماته واثقة وملامح الزعيمين واضحة وواقعية، بينما بدت خطوط عفيفي ضعيفة. عاد إلى البيت محطمًا، ولم يستطع النوم، لكنه لم ييأس. كان واثقًا بموهبته، وأراد أن يصقلها. يقول: “كان هناك رجل في منطقة الخضيري متخصص في رسم الأموات. إذا رحل أب يذهب إليه الابن بصورته فيرسمها بالقلم الفحم، ويعلّقها الابن على حائط في صالون البيت، فيشاهدها الضيوف ويعرفون كم يحفظ الجميل لأبيه. لم أتوقف عن مشاهدة ذلك الرسام البدائي وقلدته”.

إلى الصناعة قبل الفن

التحق عفيفي بمدرسة “الصنائع الثانوية”. وكالعادة أهمل كتب الدراسة لصالح قراءة الروايات والقصص في المكتبة. ربطته علاقة جميلة بأمين المكتبة الذي لاحظ تردده على المكان، فسأله عن سرِّ ولعه بالقراءة، وهل ينظم الشعر أو يكتب السرد؟ فقال له عفيفي بفخر بالغ: “لست شاعرًا ولا روائيًا، إنما رسَّام”. وسأله الأمين: “هل تستطيع رسم طه حسين وعباس العقاد؟”، فذهب عفيفي إلى بيته وشرع في رسمهما، ثم أحضر اللوحتين لأمين المكتبة، وما هي دقائق إلا وجدهما معلقتيْن في مكان بارز على الجدار. ويقول: “لا أتذكر اسم الرجل، فأنا في الثانية والسبعين من عمري، لكنني أتذكَّر ملامحه جيدًا، فقد كان أول شخص يمنحني جائزة”.

يفسر فتحي سبب اختياره مدرسة الصنائع بالقول: “بسبب دخول أخي الجامعة كان أبي يغيب خارج البيت أيامًا، ليوفر له مصاريفه. وقد طلب أخي منه ذات يوم عشرة جنيهات ليشتري كتابًا جامعيًا، فصاح أبي: هل تتخيلني لصًا؟ ولذا، قررتُ ألا أشق عليه بدوري والتحقت من ورائه بمدرسة الصنائع. ثم سنحت لي الفرصة عام 1968م، أن أحصل على وظيفة في المصنع الحربي. كان كل شيء سهلًا آنذاك حتى إنني اخترت المصنع لأنه يقع في “المعادي” القريب من “السيدة زينب”.

في بداية عمله بالمصنع، بدأ يرسم زملاءە. أعجبتهم اللوحات، فتجرأ على طلب مقابل مادي لها، فباع اللوحة بربع جنيه.

بداية الانغماس الجدّي في الفن

سمع عفيفي بوجود قـاعة فن تشكيلي في “باب اللوق” تعرضُ لوحات الفنانين الكبار، فأصبحت قبلته اليومية. يركب الدرَّاجة من المصنع، وبدلًا من الذهاب إلى البيت كان يتجه إلى تلك القاعة. يتأمَّل الوجوه والعلاقات والكائنات والأماكن والألوان، ويردد أسماء أصحابها ليحفظها. نمت بذرة الفن في داخله، وغذّاها بمشاهدة السينما في “جمعية الفيلم”، ثم دخل “القسم الحُرَّ” في كلية “الفنون الجميلة” بالزمالك، عامين متقطعين في 1975م و1981م، حتى يتقن تشريح الجسد. وفي هذا الصدد يقول: “وجدتُ أساتذة عظامًا، مثل: حامد ندا، وعبدالعزيز درويش، وزكريا الزيني، وكمال أمين. كان زملائي من كلِّ الأعمار. ثقَّفنا أنفسنا بأنفسنا، لطالما التقينا أيام الجُمع، وذهبنا إلى مكان ما لنرسمه، كالمتحف الزراعي، والعمارات العتيقة في وسط البلد، والحارات في المناطق الشعبية”.

أول صدمة تلقَّاها حين التحق بالمصنع أنهم قالوا له: “اِنسَ اسمك. أنت مجرد رقم، رقمك أهم من اسمك”. يقول: “وجدت العلاقة معقدة مع المديرين، لكنها جميلة جدًا مع الزملاء. التكافل الاجتماعي بيننا كان ممتازًا. وقد طلبت منهم أن يهجموا على “الأتيليه” ليحضروا أول معرض لي عام 1982م، وكان عنوانه “شعبيات”. قلت لهم: أريد المصنع بالكامل هناك، أريد المثقفين أن يشعروا بأن لي جمهورًا عريضًا. فجاؤوا على بَكْرة أبيهم، مهندسين وعمالًا، وسدُّوا عين الشمس”.

كتب عنه الفنان حسين بيكار في صحيفة “الأخبار” بعد ذلك المعرض، ووقعت الصحيفة في يد رئيس عفيفي في المصنع، فناداه وسأله: “هل ترسم؟!”، فاعتقد أن المدير يدبِّر لمعاقبته، وقال: “لا”. سأله المدير مجددًا: “كيف لا واسمك في الجريدة؟!”. أجاب: “إنه مجرد تشابه أسماء”. وأصرّ عفيفي على إنكار هويته الفنية، إلى أن وجد مجالًا لتغيير الحديث باقتراح يقضي ببيع المنتجات المدنية على عربات في الشوارع. “كنا نملك مصنعًا لصناعة ماكينات الخياطة وسكاكين المطبخ، وما إلى ذلك من بقايا المعدن. راقته الفكرة. طلب مني أن أعدَّ تصاميمها، وبعد أن رأى الرسومات أقسمَ أنني فنان، ولم يكن أمامي مفرٌ من الاعتراف، لكنه تركني لحال سبيلي”.

يرى فتحي أنه محظوظ بحياته في الحارة وعمله في المصنع، وأنهما منحاه تميزه. صديقه يحيى حجي تحدث عنه مع شقيقه الفنان التشكيلي محمد حجي، وعرض عليه “اسكتشات” كان قد أخذها منه، فطلب أن يقابله فورًا. ولما عرف أنه في المصنع، أصرَّ على الذهاب إلى المنزل ليرى بقية اللوحات، ولمَّا رآها، قرر الذهاب إلى المصنع ليرى الآلات التي خلبت لبَّه في اللوحات، كان مبهورًا جدًا بعالم عفيفي، وقال له حين قابله بعد ذلك: “عالمك عظيم”. يقول فتحي: “بالمناسبة أحَبَّ حجي اسم كتابي (فنان الحارة والمصنع)، فقد رآه يلخص حياتي وفني”.

طغيان الأسود يعود إلى عمله الليلي

يتحدث عفيفي بتوسع عن عمله في المصنع وعلاقته بالآلة وكيف انعكسا على فنه: “كنت أختار الورديات الليلية ولذلك تجد اللون الأسود يطغى على لوحاتي. أرسم، والشحم يغطيني، الآلة عملاقة والناس كالنمل. قديمًا، لم تكن الآلة تُغني عن الناس، أمَّا حاليًا فقد تسببت التكنولوجيا المتطورة في طرد العمال. ويظهر الحوار بيني وبين الماكينة بوضوح على اللوحات”. ويقول: “بسبب موت زملائي بالتحجر الرئوي من جرَّاء التعرض للرصاص والانبعاثات الضارة بدأت الأسئلة تحاصرني عن النهايات التعيسة والأعمار القصيرة. كنت رئيس القسم المسؤول عن “بيت الطلقة”، والمقصود بهذه التسمية ماسورة المسدس أو البندقية، كنا نُجري عمليات معقدة جدًا حتى تصل الماسورة إلى نوع من النعومة يسمحُ للطلقة بأن تندفع بأكبر سرعة ممكنة، وكنت أفكر كيف لي أن أرسم لوحة يكون لها تأثير الرصاص”.

الحارة والمصنع بدلًا من الطبيعة

يرى عفيفي أن الحياة جادت عليه بأساتذة أضاؤوا طريقه وجعلوه يفخر بعالمه: “حسين بيكار سألني مرة: “هل أنت من أسرة فنية؟”، فقلت له: لو أن أبي شاهد لوحاتي فسيقع من طوله! زاد احترامه لي وكتب عني مقالًا عنوانه: “الفنان ابن البيئة”، وهو مصطلح صار الآن قبيحًا. ليس بيكار فقط هو من شجَّعني. ذهبت إلى معرض الدبلوماسيين في الزمالك ذات يوم لمشاهدة معرض لراغب عياد. قابلته فسألني: “أين تعيش؟”، فقلت: “في السيدة زينب، وأعمل في مصنع”، فقال: “الله، يا ليتني مثلك. لا تبتعد عن عالمك أبدًا”. هذه الجملة فتحت لي الطريق، أنا لست فلاحًا. لا أرسم الطبيعة، لا يستهويني رسم بقرة أو جاموسة أو أبو قردان. لم أعش في مدينة ساحلية. نادرًا ما أرسم السمك. أنا أعيش في حارة، أُمضي يومي في مصنع، أرسم الآلة وأحاول أن أمسك بتلابيب العلاقة المعقدة بيننا”.

ويحكي قصة عن فنان آخر يدين له بالفضل مثل سابقيه: “كان أحد زملائي يملك محل فراخ في باب اللوق، أخذني للعمل معه على “الكاشير”، وأنا واقف مرةً في ذلك المحل، محل الطيور الجارحة (يضحك) وجدتُ في مواجهتي الفنان العظيم زكريا الزيني، قال لي بعتاب شديد: “لماذا تقف هنا؟! ما هذا المنظر؟!” قلت له: جئت لأتفرج فقط! فقال لي بنفس نبرة العتاب: “لا أريد أن أراك هنا مرة أخرى”. لقد ساق لي القدر هؤلاء العظماء لينتشلوني من العتمة.

حصل عفيفي على جائزتين خلال مشواره الفني: “بينالي القاهرة” عام 1998م، و “التفوق للفنون” عام 2023م. أقام عددًا كبيرًا من المعارض، منها: “بروليتاريا” و “الكادحون” و “دنيا”، وغيرها. والمدهش أنه لم يختر عناوين معارضه، وإنما اختارها أصحاب صالات العرض. لم يهتم أيضًا فترةً طويلةً بتسمية اللوحات ولا التوقيع عليها، حتى نبَّهه الناقد مختار العطار إلى أهميتهما.

ويرى عفيفي أنه لا يوجد نقد حقيقي حاليًا. وبتعبيره: “أي شخص يلقيه الموج على شاطئ الفن التشكيلي يكتب في النقد، وغالبية من يكتبون يتحولون بقدرة قادر إلى فنانين. رداءتهم مفضوحة، ومع ذلك تطاردهم الجاليريهات الخاصة”. ما يقلق عفيفي الآن أن لوحاته تتعرَّض للتزوير وتُباع في السوق السوداء. لكنه ينبهنا إلى شيء مهم: “استطاعوا أن يزوِّروا لوحات المراحل المبكرة، لكن لوحات المصنع أعجزتهم”. كما يعبِّر في النهاية عن رضاه. رضاه عن نفسه وحياته وفنه. ويرى أنه أخذ ما يستحق، ويكفيه حب الناس. يقول: “لا أخاف من أي شيء إلا من تكرار نفسي وأعمالي، ولا أتمنى فيما تبقى لي من عُمر سوى الصحة، لأرسم ما يعبِّر عني”.

اترك تعليقاً