قلما تعثرت نهضة ثقافة مثلما تعثرت ولا تزال تتعثر نهضة الثقافة العربية، منذ أكثر من قرن ونصف القرن. وقلما شعرت أمة بالمسافة التي تفصلها عن ثقافة أخرى، مثلما شعرت ولا تزال تشعر به الأمة العربية إزاء الثقافة الغربية. ولأن خط التقدّم انتقل، كما لاحظ ابن خلدون في زمنه منذ نيّف وستة قرون، إلى شمال البحر المتوسط، فمن الطبيعي إذًا ترجمة مبدعات هذه الثقافة.

غير أنه إذا كانت الترجمة وسيلة اتصال، فهي أيضًا قراءة، بالمعنى الأصولي للكلمة. ومن ثمَّ، فقد وسمت الترجمة، أو القراءة، التاريخ في ميادينه على اختلافها؛ فتاريخ الأمم مثل تاريخ ثقافاتها جميعًا، على الأقل، نظرًا لامتلاكنا الوثائق حول ذلك، منذ أن عرف الإنسان الكتابة. ذلك أن الترجمة أساسًا ليست إلا وسيلة ربط بين طرفين يفصل بينهما حاجز اختلاف لغتيهما. ومن ثمَّ، تُنشئ وظيفة الترجمة صلة الوصل بين هذين الطرفين بفعل إتقان لغتيهما معًا.

ومن يؤدي دور الترجمة تُتاح له فرصة القيام بمهمة الوصل والربط هذه، وإنشاء العلاقة بين الطرفين اللذين كانا سيبقيان لولاه منفصلين، وربَّما بقيا عدوّيْن بسبب جهل أحدهما الآخر على وجه الدقة. ومن البديهي أيضًا أنه إن كان عمل الترجمة يتيح تسهيل التعارف والتبادل، فإنه يمكن أيضًا أن يسبِّب سوء تفاهم في نتائج تزداد أهميتها أو خطورتها بقدر أهمية موضوع عمل المترجم أو خطورته، وكذلك مقدار كفاءة المترجم ونجاحه بهذا القدر أو ذاك في أداء عمله.

وربَّما يحسن في هذا المجال إجراء تشخيص سريع لوضع تاريخي يخصّ العلاقة بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. ولفهم هذه العلاقة، من المهم الانطلاق من بعض الجذور وأهمّها في القرن الثامن الميلادي، ولا سيما الجذر المتمثل في ترجمة الفكر الفلسفي اليوناني إلى العربية. كان المشروع الحضاري العربي، آنذاك، في مرحلة البناء. وما كان لأصحابه، كأيّ مشروع طموح، أن يتجاهلوا مَنْ حولهم من الأمم التي سبقتهم.

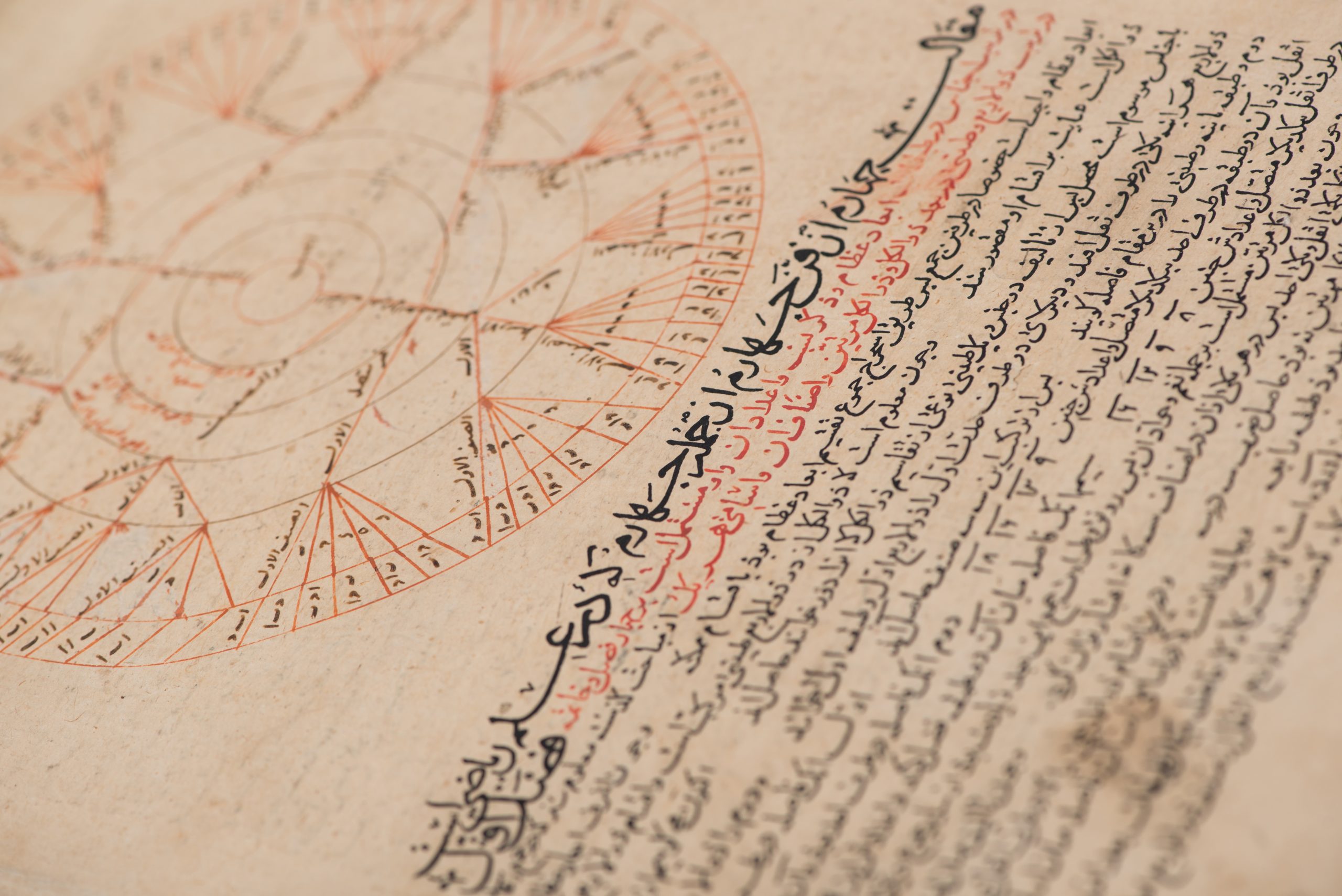

هكذا فعل النبي العربي عندما استعاد ثقافة العرب وحضاراتهم السابقة كلها، وحضارات من حولهم من الشعوب والقبائل؛ ليحقق التجاوز التاريخي المتمثل في حضارة الإسلام. وهكذا سيفعل الخلفاء من بعده، ولا سيما العباسيون منهم، حينما أطلقوا العنان لعلمائهم ومفكريهم لكي يترجموا آداب الأمم الأخرى وفلسفاتها. عرف بيت الحكمة البغدادي، آنذاك، حملة منظمة تحت رعاية سلطة الدولة لترجمة كتب فلاسفة اليونان وعلمائهم. ولم يخلُ ذلك من سوء تفاهم أو فهم.

وعلى الرغم من إطلاق هذه الترجمات حركةً فكرية وإبداعية في مجالات اللغة والعلوم المحضة والفلسفة، وهي حركة استمرت شديدة الحيوية حتى القرن الخامس عشر، فإن استبعاد “المأساة” و”الملهاة” من هذه الترجمات من قبل المترجمين (لا لعدم فهمهم لمعاني المأساة والملهاة، بل نظرًا كما أرى لوجود الطابع الوثني الذي يسم المآسي بوجه خاص ولما ينطوي عليه المسرح اليوناني من وجود الآلهة “بالجمع” على خشبة المسرح بصورة أو بأخرى) أدَّى، على سبيل المثال، إلى تأخر ظهور المسرح في الثقافة العربية أكثر من أحد عشر قرنًا.

لكن الغرب، وقد انتقلت حركة البناء إليه من الجنوب، طفق أيضًا يهتم بثقافة العرب. فبدأ أول ما بدأ بترجمة القرآن، التي نعرف اليوم أنها جرت للمرة الأولى في القرن الثاني عشر، ولكن لم تُنشر إلا في القرن السادس عشر. وبخلاف ما كان العرب يتطلعون إليه من إطلاق حركة الترجمة في القرن الثامن، فإن الغرب من خلال الكنيسة التي كانت سلطة الحكم الأولى آنذاك، كان يتطلع إلى تعليل وتأسيس استنكاره وإنكاره للعقيدة التي كان أصحابها قد عادوا أو يعودون إلى أوروبا من شرقها بعد وصولهم إليها واستقرارهم في أقصى غربها ثمانية قرون.

لكن جهود الفهم والاستيعاب التي بذلتها حركة الترجمة العربية قد بدأت تجد صداها، على الطرف المقابل وفي حركة عكسية، في الغرب ابتداء من القرن السابع عشر. هكذا ترجمت أعمال كبار الفلاسفة (وخصوصًا ابن رشد) والموسوعيين العرب انطلاقًا من الأندلس إلى اللغة اللاتينية. وكان بيت الحكمة البغدادي دافعًا لإنشاء بيوت عديدة في ليدن وموسكو وبرلين وباريس ولندن. من أجل الفهم قطعًا، ومن أجل الاستيعاب بلا شك. ذلك أن إشكالية الفتوحات العربية الصاعقة، شرقًا وغربًا، ابتداء من القرن السابع قد شغلت الغرب قرونًا وربَّما لا تزال، مثلما أن إشكالية تقدم الغرب شغلت ولا تزال تشغل العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم، وتدعوهم إلى الفهم وإلى الاستيعاب.

ذلك ما يفسّر الإقبال على الترجمة كلما همَّ مشروع نهضوي بالبدء، منذ دولة محمد علي في مصر وانتهاء بالمشروع القومي العربي في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وإلى محاولات النهوض المتعثرة اليوم التي تأخذ أشكالًا وصيغًا مختلفًا ألوانها.

هكذا، على تشابه التجربتين العربية والغربية أو تنافرهما في الظروف التاريخية والسياسية التي أحاطت مشروعات الترجمة فيهما على امتداد القرون، لم يكن الهمّ فيها إلا همّ معرفة الآخر. ولا يمكن بالطبع أن نستبعد من هذا الهمّ هدفًا أو أهدافًا تتعلق بالسيطرة أو الهيمنة. كان العرب في القرن الثامن يترجمون ليستوعبوا الثقافات التي سيطروا على شعوبها، أو يهمون بالسيطرة عليها. وكان الغربيون يترجمون ليفهموا أولًا ثم ليستوعبوا قبل أن يتجهوا للهيمنة.

بعد ما يقارب القرن ونصف القرن من محاولات ترجمة المعارف الغربية إلى اللغة العربية، هل نجح العرب في بدء نهضتهم الحديثة، التي كانوا ولا يزالون يتطلعون إليها؟ سؤال بحاجة إلى تفكير.

اترك تعليقاً