يتفاوت عمق الأثر الذي يحدثه التواصل بين البشر وفقًا لاختلاف طرق وأساليب تعبير الأفراد أنفسهم عن أفكارهم وآرائهم ومقاصدهم. ورغم أن أشكال التفاعل، التي تتنوع بين المكتوب أو المنطوق أو المرئي الذي يشمل إيحاءات الإيماءات السريعة، قد تبدو في نظر البعض سهلة أو روتينية اعتقادًا أنها مجرد أدوات عفوية تتدفق تلقائيًا من دون إدراك أصحابها، إلا أن حقيقة عملية تأثيرها وتشكيلها للمعاني، وأهمية ضبطها، تفوق بكثير تلك التوقعات.

د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان

إن ما تُحدثه أشكال التواصل بتركيباتها المعقدة يشكل الفرق الذي يتجاوز فيه ذوو المهارات غيرهم ممن لا يملك تلك القدرات. ذلك لأن إخفاق الآخرين النسبي يكمن في كونهم لا يتأنون كما يجب في صناعة رسائلهم، ولا يحسنون استثمارها من خلال دقة اختيار مفرداتهم والجمل الفعالة من أجل تحقيق الاستجابة المطلوبة. وبالتالي، كان طبيعيًا أن تتضاعف قيمة توظيف الأدوات الاتصالية الفعالة وأهميتها عندما نعرف أنها في الواقع تشكل صورة الأشخاص، وتقدمهم لمن هم من حولهم. ولعل هذا ما يفسر الفرق بين البشر والتفاوت في درجات قبولهم والتفاعل معهم؛ ويشكل أيضًا سببًا من أسباب سحر الشخصية لدى البعض، أو ما يطلق عليه “الكاريزما”، التي تختصر مسافة طويلة من الطريق نحو تعزيز ثنائية التأثير والتأثر.

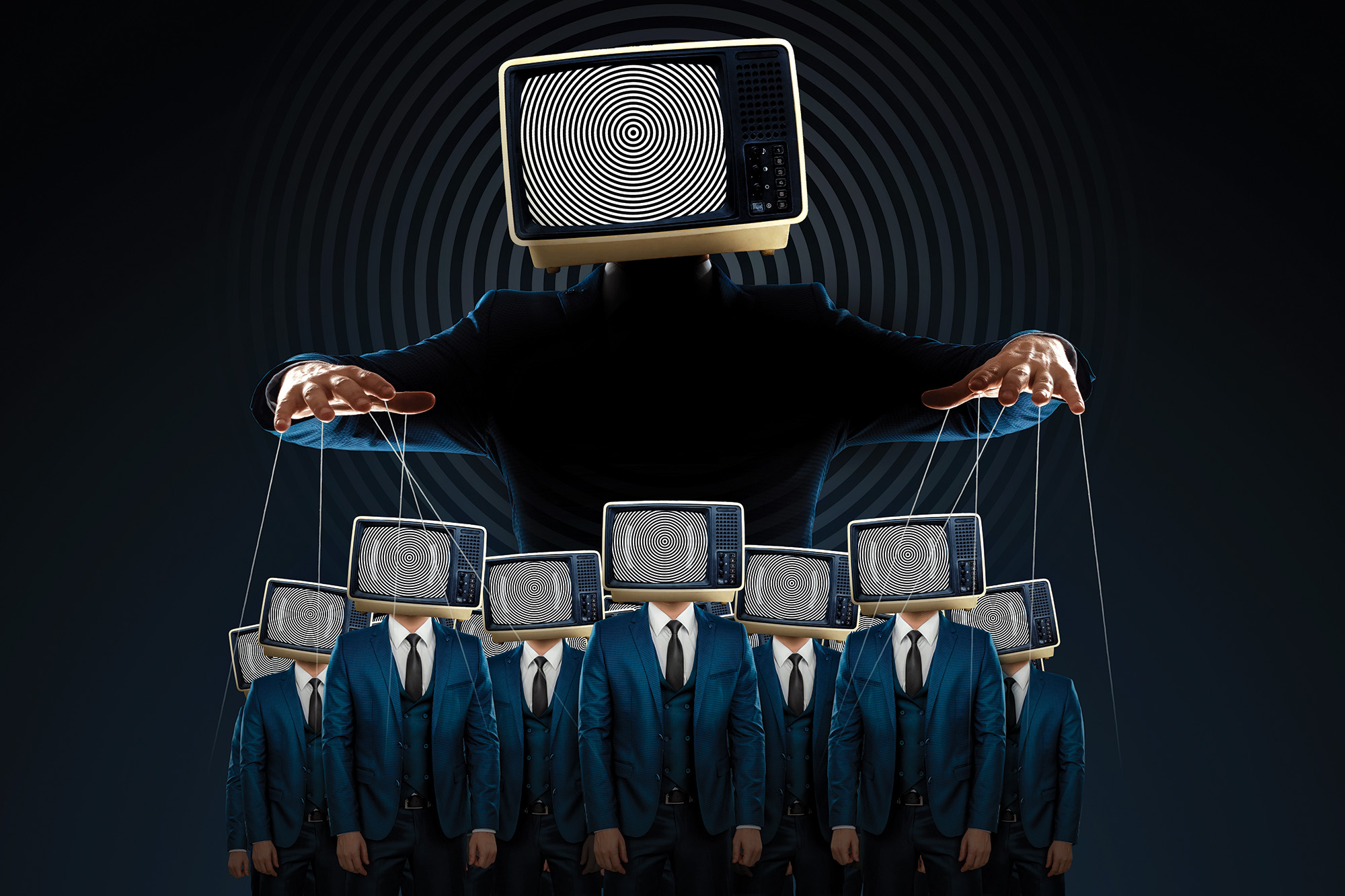

هذه الفكرة أو القاعدة ليست حكرًا على خيوط شبكة الاتصال بين الأفراد أو الجماعات؛ وإن كانت في واقع الأمر هي النواة الرئيسة لكافة الأنشطة الاتصالية. بمعنى أن دائرتها تتسع شيئًا فشيئًا لتشمل كل حلقات التواصل المتبادلة بين المؤسسات المتخصصة في الإعلام وحتى في غير الإعلام، مثل الجهات المعنية بالتواصل بين المؤسسات وجماهيرها المستهدفة، ونعني بذلك إدارات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي. فنجاح القائمين عليها مرهون بدرجة تميّز الممارسين لها في صناعة محتويات رسائلها وعمق إدراكهم لدقائق النفس البشرية ولطائفها، مما يعني أنها مسألة يجب أن تولَى عنايةً خاصة؛ لتؤدي مهامها بصورة احترافية تساعدها على تمكين تلك المؤسسات من معرفة أساليب جذب جمهورها، وتفادي ما ينفّر الفرد في ما يقرأه عنها أو يسمعه أو يشاهده.

ولذا، على الممارس لمهنة الاتصال أن يدرك أن مهمته عند ممارسة نشاطه لن تجعله في منطقة وسطى، فهو إما أن يسجل نقاطًا إيجابية تقدمه خطوات إلى الأمام، وإما أن تتسبب في خسارته لأخرى تعيده للخلف. والأسوأ في الأمر أن خسارته تصعّب العودة إلى ما كان عليه الحال سابقًا؛ إذ إنه في هذه الحالة يكون أحدث خدشًا في صورته تتعقد معه عملية إصلاحها أكثر مما يُظَن.

الإحساس أولًا

ولأن الحديث عن “سيكولوجيا الإعلام” يستدعي إلى الذهن تخصصين محوريين (علم النفس والاتصال) يسهل معهما الدخول في تشعبات عديدة قد يشترك فيها متخصصون آخرون في التربية والاجتماع والأنثروبولوجيا، من المهم أن نشير إلى أن هذه المقالة لا تستهدف البحث في الآثار النفسية التي تحدثها وسائل الإعلام في جمهورها، فهذا يقع في دائرة باحثي علم النفس ومجالاته المتنوعة، لكنها تسلط الضوء على جانب شبه غائب عن الأنظار إلا في القليل من الدراسات الإعلامية المعنية بالتكتيكات التي يستخدمها الإعلاميون، ويجتهدون في تركيبها للتغلغل في عقول البشر بما يجعلهم يتبنون رسائلهم، وهو ما يظهر جليًا في بعض الأشكال الإعلامية الموجهة بشكل مباشر مثل الإعلانات والرسائل التوعوية. غير أن هذه المتغيرات لم تنشأ ابتداءً نتيجة اجتهاد المنتجين، ولكنها تولدت عبر ملاحظاتهم الدقيقة عبر الزمن لسلوك البشر أنفسهم، وللعوامل المؤثرة فيه، سواء من حيث تقبلهم أو نفورهم مما يقرؤون أو يسمعون أو يشاهدون.

ومن هذا المنطلق، فإن المتأمل لتخصص الإعلام ومكوّناته سيجد أن أسسه نشأت في الأصل من تلمس الأبعاد النفسية القادرة على تحريك أحاسيس البشر والتغلغل في مشاعرهم. لذا ليس من المستغرب أن تكون أبرز القيم الإعلامية هي الصدق والدقة والموضوعية، لأنها في جوهرها تتواءم مع القيم الإنسانية في كافة المجتمعات، وهي ذاتها المعايير التي اعتمد عليها بشكل تلقائي صانعو المحتويات الاتصالية “الأدبية” منذ القدم، وتحديدًا الشعراء والخطباء والرواة، وذلك انطلاقًا من حقيقة مفادها أن مراعاتها والالتزام بها ستمكنهم من كسب الثقة ولفت الانتباه بغرض إحداث التأثير المنشود في نفوس البشر.

وبناءً عليه، أدرك صنّاع الإعلام جيدًا أن أساس نجاحهم المهني يكمن أولًا في التعرف على تفاصيل عملية تفاعل النفس البشرية مع مضامين تواصلهم وأشكاله. ومن ثم ارتقوا بقدراتهم تباعًا ليبتكروا أساليب إضافية اختبروا أثرها في الناس وفقًا لمتغيرات متعددة على نحو يسهم في التأثير على حجم المتابعة زيادة أو نقصانًا. ليس هذا فحسب، بل إنهم طوروا لاحقًا لغة تخاطب بينهم وبين الجمهور بأشكال جديدة بعضها رمزي أو إيحائي، وأبسط صورها استخدام نمط من المؤثرات الصوتية والبصرية المتنوعة التي باتت تعبر عن معاني يفهمها الطرفان بأشكال لم تكن موجودة من قبل.

لم يتوقف تطوير اللغة النفسية على الربط بين مشاعر الناس وبين أشكال الرسائل البسيطة، لكنها تعمّقت في معرفة درجات تلوّن تلك المشاعر مع واقع الاختلافات الموجودة في خصائص الوسائل أنفسها، بما في ذلك ما يستجد منها من وسائل جديدة، كما ظهر ذلك جليًا في عالم الفضاء الرقمي الجديد. وصار أقدر الناس على ابتكار المنصات هم أولئك الذين ينتمون إلى الفئة التي تفهم بعمق طبيعة تفاعل النفس البشرية مع الوسائل الاتصالية، حيث قدموا من خلال تلمسهم لمواطن الاحتياج والجذب منصات متنوعة تلبي جزئيات من زوايا مطالب الجمهور بما يشبع تطلعاته بطرق إبداعية ميسورة. وشكلت كل زاوية أو شكل طبيعةَ الفرق بين منصة وأخرى، وأوجدت منافسة شديدة في ميدانها. وبالتالي، كانت أولى عوامل نجاح أية منصة في هذا العصر الرقمي تحديدًا مرتبطة بجوانب نفسية دقيقة، أكثر من ارتباطها بقيمة المادة المعروضة.

الإعلام والمحفزات النفسية

إن مما يؤكد ارتباط نجاح صناعة الإعلام بالجانب النفسي، أنها بمجملها تتغذى على عامل الإثارة الذي تحدثه في وجدان الجمهور. فالإثارة تكاد تكون الغلاف الأهم الذي يجب أن يكسو منتج المنتمي للمهنة ويحرص على تطويره. بل إن هناك من ذهب إلى القول بأن جدية وسائل الإعلام نفسها لا يمكن تخيلها دون وجود هذا العنصر، على نحو ما انتهى إليه الكاتب الأمريكي نيل بوستمان في كتابه الشهير “تسلية أنفسنا حتى الموت”، الذي يرى أن التلفزيون بكافة برامجه هو وسيلة متشبعة بالترفيه، حتى في أقسى مضامينه، بما في ذلك أخبار الكوارث والحروب التي تعرضها النشرات الإخبارية أو البرامج الوثائقية. ويستشهد بوستمان على ذلك بما يضيفه فريق الإنتاج إلى تلك البرامج من محسنات فنية، تشمل طريقة أداء المذيعين، وتوظيف الموسيقى المناسبة، واستخدام الرسوم الجرافيكية، وكذلك التقطيع المتوالي لبث الإعلانات في ثناياها.

وبالرغم من أن الإثارة هي المتغير المشترك بين الوسائل لجذب الجمهور والتأثير في وجدانهم، إلا أن مطوريها ظلوا يدققون في العوامل النفسية القادرة على تحقيق ذلك للوصول إلى مزيد من المبتكرات. ولعل من آخرها متغير “اختصار الرسائل”، الذي جاء مع حلول شبكات التواصل الرقمية، ويُعد أحد أهم سماتها. ويلاحظ هذا بوضوح في المدونة الصغيرة، منصة تويتر، التي كانت قد حصرت عدد حروف التغريدة في 140 حرفًا فقط، قبل أن تسمح بزيادتها إلى 280 حرفًا. ولأهمية هذه السمة النفسية لدى المتلقي، أصبح تفوق أية أداة تواصل قيادية مرهونًا بقدرتها على تقديم قيمة مضافة، مع توفر خاصية الإيجاز غير المخل، وهو ما نجحت فيه منصة التيك توك، التي تُعد أحدث شبكات التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارًا. فقد استطاعت هذه المنصة أن تنافس بقوة المنصات الرائدة، انطلاقًا من فكرة مبتكرها ورهانه على التميز فيما قامت عليه فلسفة معظم المنصات. هذه المنصة المرئية الجديدة، المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية، رأت أن 15 ثانية فقط كافية لأن تلفت الانتباه، وإن كانت أتاحت أيضًا خيار زيادة المدة إلى دقيقة كاملة وأحيانًا أكثر من ذلك بقليل.

إن فهم فِرق الإنتاج الإعلامي لخصائص كل وسيلة، وكيفية توظيفها لإحداث التأثيرات النفسية المأمولة في وجدان المتلقي، هو شرط جوهري لإثبات الكفاءة والجدارة. وبناءً عليه، فإن المخرج التلفزيوني البارع، على سبيل المثال، هو من يستشعر أن وسيلته، في أبسط متطلباتها، تستدعي إبقاء الحركة مستمرة بشكل متلاحق على شاشة يجب ألا يخبو وهجها، كي لا يفقد المشاهد ولو للحظات تركيزه ومتابعته. وهو بهذه القاعدة الفنية يدرك تمامًا أن الأَولى في ديناميكية الشاشة أن تكون صادرة في غالب الأمر عن الجسم الموجود في إطارها. وفي حال تعذر ذلك، عليه أن يعوض عنها بمؤثرات فنية تحمل تعبيرات قادرة على ملامسة وجدان جمهوره، كاستخدام القطع بين اللقطات وتنويعها من حيث الأحجام والزوايا، والحركات الأمامية أو الخلفية. وهو يعلم جيدًا أنه إن لم يفعل ذلك واكتفى بالصوت فهو يمارس إخراجًا إذاعيًا في الوسيلة الخطأ. وهذا ما يفسر خسارة كثير من البرامج التلفزيونية التي تعتمد على أسلوب الإلقاء المباشر لجماهيرها.

تأطير الحقائق وتشكيل الاتجاهات

ورغم أهمية الالتزام بمعايير النشر الإعلامي وقيمه، إلا أن الحقيقة الثابتة هي أن نقل الواقع سيبقى طموحًا يصعب تحقيقه، وأن الوسائل تتفاوت في هذا الهدف لأسباب أيدولوجية وسياسية واقتصادية وفنية، عدا عن أن طبيعة الأحداث بمشاهدها وزواياها المتشعبة التي تشكل مفردات مهمة لمعاني مختلفة، تقف حائلًا دون بثها بتفاصيلها أو تقديمها جميعها. وغني عن القول إن تلك الأسباب هي الأدوات التي يتم توظيفها في صناعة الصور وتأطير الحقائق لتشكيل الرأي العام، وكسب الاتجاهات التي تعد بالغة التعقيد، وترتبط بالدرجة الأولى بمهارة صناع الإعلام في ترتيب أجزاء الصورة على نحو يستميل الأنفس ويقنع المتلقين برسائله.

وللتمثيل على عملية التأطير وتركيب المشاهد بما يخدم أهداف القائم بالاتصال، نشير إلى أن إعداد إحدى حلقات برنامج تلفزيوني ذي طبيعة استقصائية، يتطلب لاستيفاء محاوره تسجيل أكبر عدد من المشاهد واللقاءات لتهيئة المواد الخام التي ينتقي منها فريق العمل المقاطع التي تركّب مكوناته. وقد يحتاج فريق العمل إلى تصوير وتسجيل 30 شريطًا أو أكثر، أي ما يقارب 900 دقيقة، للحصول على 30 دقيقة هي المدة المحددة للحلقة التلفزيونية. وهذا يعني أن المشاهد في نهاية الأمر لا يعرف تفاصيل الحالات والمَشاهد التي وُثقت فيها المواد ذات العلاقة وطبيعتها، كما أنه لا يدرك كيف تُستقطع أجزاء من المواد الخام تخرج بالمشاهد من سياقها؛ ولعل من المفارقة أنه لو اطلع على المواد الأصل، لفقد الرغبة في المشاهدة.

وتكمن خطورة عملية تأطير المادة الإعلامية في أنها قد تُستخدم لتدليس الحقائق وخداع المتلقي، بحيث يتم التركيز على الجزئيات التي يريدها القائم بالاتصال، إلى حد إبراز الجوانب الثانوية على أنها أساسية والعكس صحيح.

هذا عدا عن أنه قد يتم اللجوء إلى إخفاء الحقائق، على نحو ما تنشره الدول في الصراعات العسكرية، بحيث لا يرى العالم إلا الصورة التي يريد أن يصنعها ناشر الخبر، وهو ما كشفت عنه العديد من دراسات الحروب بدءًا من الحربين العالميتين، ومرورًا بالحروب التي تلتها.

إن مما يجب تأكيده في سيكولوجيا الإعلام أنه رغم الحاجة إلى المحسّنات الفنية في صناعته، إلا أنها يجب ألا تكون على حساب الحقيقة والجوهر. لا بل إنه كلما كان الإعلام قادرًا على أن يعكس الواقع بدقة، كلما اقترب من الجمهور أكثر، وأصبح أثره في النفوس أعمق وأكبر. ويؤكد هذا الجهود المضاعفة التي يبذلها صناع أفلام السير الشخصية والأحداث التاريخية من أجل تجسيد أبطالها وأشكالهم في الهيئة التي كانوا عليها بأدق تفاصيلها، مدركين أن ذلك يضيف الكثير إلى سجل نجاح جهة الإنتاج والوسيلة، وكذلك مخرج العمل والمشاركين فيه.

مقال رائع يعكس قدرته كاتبه على صياغة الخبر