اليد هي الأداة التنفيذية لكل ما يصنعه الإنسان. بها نأكل ونشرب ونلعب، ونزرع ونصنع، ونصافح ونحارب ونكتب، ونرسم ونبني ونهدم.

وفي اليد تجتمع القوة اللازمة للبطش والدفاع عن النفس إلى الليونة التي تجعلها قادرة على التعامل مع أصغر الأشياء وأدقها. ربَّما لا ننتبه في صحتنا إلى معجزة اليد. لكن عند إصابتها، ندرك حجم ما نعجز عن الوفاء به من مهامنا اليومية الاعتيادية.

فكل هذه المهام تتحوَّل إلى متاعب كبيرة تستدعي الاعتماد على الآخرين عند كسر اليد أو مرضها.وكل ما يمكن أن تـتفتق عنه عبقرية الإنسان في دماغه، لا يمكنه أن يكون ذا فائدة لولا اليد التي تحوِّله إلى هيكل ملموس ومنظَّم قابل لإيصاله إلى الآخرين. وكما تطوَّر كل شيء عبر تاريخ الإنسان، تطوَّرت وظائف اليد، وتعاظم الاعتماد عليها، حتى إن الإشارات بها صارت جزءًا من لغات التواصل، لا بل يمكن القول لغات كاملة للتواصل عندما يعجز اللسان عن النطق أو الأذن عن السمع.

في هذا الملف، يتناول عزّت القمحاوي اليد بدءًا باعتمادنا على مهاراتها واستخداماتها المتعددة في حياتـنا اليومية، إلى حضورها بدلالات لا حصر لها في الثقافة الإنسانية.

كان انتصاب الإنسان على قدميه وتحرير يديه قبل نحو مليوني سنة، مفصلًا بالغ الأهمية جعل كل أوجه تطوره لاحقًا أمورًا ممكنة. هذا ما يقوله علماء الأنثروبولوجيا، ويُضيفون أن انتصاب القامة وتحرير اليدين هو الفارق الثاني الأهم بين الإنسان والحيوان بعد فارق تطوُّر المخ. وإن شئنا الترتيب، ففي الغالب كان تطوُّر المخ الخطوة اللاحقة لانتصاب القامة واستخدام اليدين في العمل، وتعلمهما إشعال النار الذي أثمر الطبخ وكثَّف فائدة الطعام، وهو ما أتاح الشكل الجميل للإنسان بتقليص حجم البطن وتقليص الفكين، ومن ثَمَّ، أتاح اتساع تجويف الرأس الذي سمح بنمو المخ.

فمنذ العصور الحجرية الأولى، كان لليد فضل تفوق الإنسان على الحيوان في الصيد، من خلال قدرته على نصب الفخاخ واستخدام السلاح الحجري. لكن الفضل الأكبر والفارق الحاسم الذي صنعته اليد كان في قدرتها على الزراعة التي أتاحت الاستقرار في مجتمعات تتراكم فيها الخبرات. وبفضل تكامل المخ واليدين بدأت قصة الحضارة والبناء وتصنيع ما يحتاج إليه الإنسان.

فباليدين بنى الإنسان أهرامات مصر وسور الصين العظيم، وبهما ينقر اليوم برقة على مفاتيح الكمبيوتر. وبهما كتب ما يجول في ذهنه من أفكار، وبهما اعتنى بالحيوان وبهما يذبحه، وبهما أطعم طفله، وبهما قاتل الأعداء.

ومع كل تقدُّم في إنتاج الأدوات والآلات، كانت تقل الأعباء على اليدين في الأعمال الشاقة، من دون الوصول أبدًا إلى الاستغناء عنهما. حتى ليمكن القول إن إراحة اليدين كانت وراء آلاف الابتكارات والاختراعات، من الطباعة التي أراحت اليد من النسخ، إلى الرافعات التي أعفت الأيدي من حمل الأثقال. ولكن، كلَّما تقدم الإنسان في مسيرته الحضارية، وأعفى يديه من بعض الأعمال، كانت هناك مهمات جديدة لا يمكن القيام بها بغير اليدين.

وإضافة إلى الإنتاج، أدرك الإنسان منذ زمن غابر، أن لليد قدرة على التعبير في تواصله مع الآخرين من خلال إشارات بسيطة تعفي من النطق بكلمات كثيرة. فبها يصافح الآخرين، وبها يُهدِّد ويتوَّعد ويسفك دماء أعدائه.

ونظرًا لتعدد استعمالاتها وما تتركه هذه الاستعمالات من آثار عليها، صارت اليد صورة معبّرة عن صاحبها، وتحتل في هذا المجال المكانة الثانية بعد الوجه.

فما حقيقة هذا الطرف المرتبط بأجسامنا بواسطة الذراع؛ ليتمكن من القيام بكل هذه المهمات على اختلاف طبيعتها؟

معجزة اليد

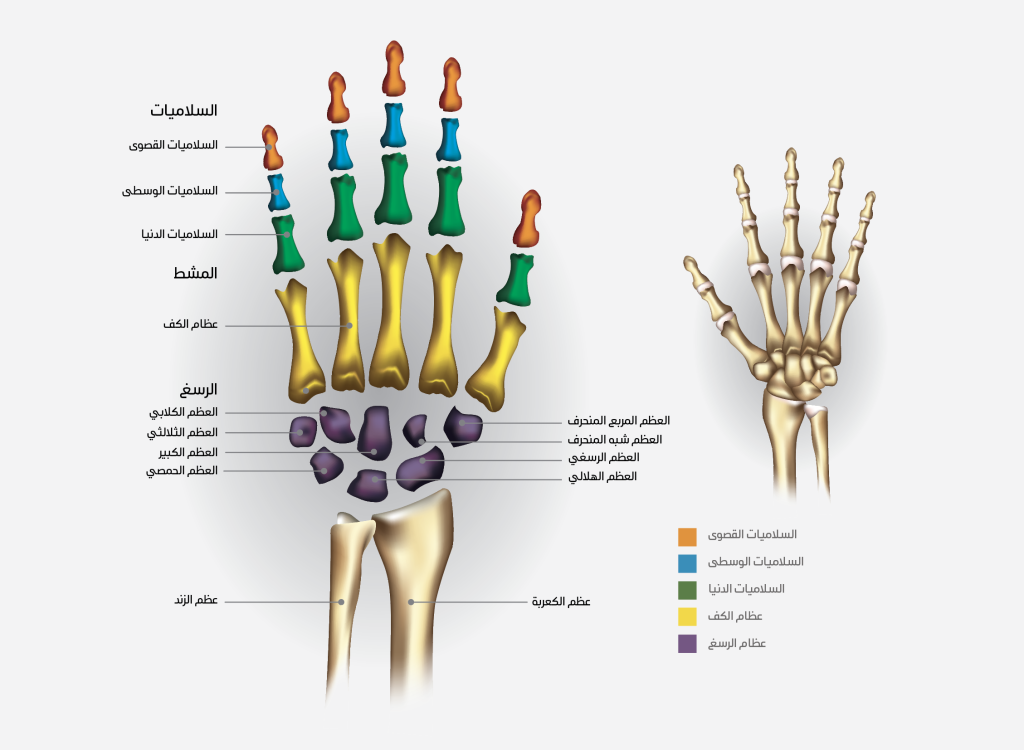

الصورة التشريحية لليد معجزة من معجزات الخلق، تتداخل فيها شبكات مُعقدة من ضفائر العضلات الداخلية والأعصاب والأوتار المرنة والعظام. في اليد 27 عظمة، و4 نهايات عصبية ومجموعتان من العضلات. كل ذلك يمتد ويتصل بعظام الساعد وعضلاته وأوتاره، ومن ثَمَّ، بالدماغ الذي يأمرها أن تفعل كذا وكذا.

وما تفعله اليد يبدو في حياتنا اليومية أمرًا اعتياديًا وبسيطًا جدًّا، مثل: ارتداء الملابس، وتسريح الشعر، وغسل الوجه، وتناول الطعام، وقيادة السيارة. ولكن، كيف يمكن لحياتنا اليومية أن تكون لو بُترت يدانا، أو تعذّر استخدامهما لعلة ما؟ عندها فقط سنعرف قيمة اليد على حقيقتها. ونظرًا لكثرة المهمات اليومية التي تؤديها، فمن الممكن أن تصاب اليد بأكثر من علّة، مثل التهاب المفاصل، وهو أكثر أمراض اليد شيوعًا عند كبار السن، أو “الباركنسون” الذي غالبًا ما تظهر أقوى عوارضه من خلال ارتجاف اليدين، أو تُصاب بالكسر نتيجة السقوط أرضًا.

وفي مسار الطب الحديث، أصبحت جراحة اليد تخصصًا فرعيًا ضمن جراحات العظام والتجميل والجراحات العامة. إذ ينبغي للطبيب إكمال سنة على الأقل من التدريب المتخصص في جراحات اليد، بعد الدراسة التي تُراوح ما بين خمس وسبع سنوات. كما تتطلب مزاولة المهنة الحصول على شهادة من المجلس الطبي المناسب.

اقرأ القافلة: ملف “الوجه”، من العدد نوفمبر-ديسمبر 2010م

البصمة.. لإثبات الحقيقة

البصمة هي الخطوط المتعرجة والأقواس التي تظهر على جلد الأصابع، وهي فريدة في شكلها عند كل إنسان، حتى عند التوائم المتطابقة. وتتشكَّل البصمة في مراحل مبكرة من عمر الجنين، تقريبًا بين الأسبوعين العاشر والخامس عشر من الحمل، طبقًا لعوامل جينية وبيئية، ولا تتغير بتقدم العمر، وهو ما يضمن الدقة في تحديد الهوية ويجعل الاعتماد عليها مستمرًا في تحديد هوية صاحبها.

وعلى الرغم من تطوُّر وسائل التحقق من الشخصية، مثل بصمة قزحية العين والبصمة البيولوجية الوراثية، تبقى بصمات الأصابع الوسيلة الرئيسة في البحث الجنائي. كما تُستخدم البصمة للتوقيع على وثائق الملكية، وعند التقدُّم بطلب تأشيرات العبور من دولة إلى أخرى، وتوقيعات حضور الموظفين وانصرافهم. وصارت، مؤخرًا، تُستخدم شيفرةً لفتح الأجهزة الحديثة، وحتى بعض الأبواب المصفّحة في إطار أقصى درجات التشدد فيمن يجوز له فتحها.

فنون وصناعات تجميل اليد

الحناء وطلاء الأظفار والحلي

لأن اليد أول ما يراه الآخرون منا بعد الوجه، كانت محل تجميل منذ قديم الزمان، سواء أكان بالحلي أم بالخضاب وحسن تشذيب الأظفار وتقليمها.

الحناء

من بين كل أنواع التزيين قد تكون الحناء أعرقها. فهي زينة ضاربة في عمق التاريخ والعادات الاجتماعية. وتُعدُّ ثقافة شرقية بالأساس من الهند حتى بلاد المغرب العربي، حيث صارت رمزًا لمعانٍ متعددة جميلة، منها: الجمال والتقدير والفرح والبركة والحماية من الحسد. والحناء نبات تُطحن أوراقه الجافة، وعند الاستخدام تُخلط بالماء لتصبح عجينة يُخضَّب بها الجلد وتُترك لتجف عليه، فتبقى رسومها التي صارت فنًا. وقد جذب الغربيين كذلك بوصفه البديل الأفضل من الوشم الذي قد يسبب متاعب صحية، ويصعب التخلص منه لاحقًا.

يقال إن الفراعنة كانوا أول من عرفوا الفضل الطبي للحناء فاستخدموها في التحنيط، لكنها انعتقت من لحظة موت الرجال والنساء إلى اللحظة الأجمل في حياة المرأة؛ لحظة الزواج وبدء حياة جديدة. بعض المجتمعات تسبغ فرحة الحناء على العريس كذلك.

“ليلة الحناء” في التقاليد العربية والهندية، هي ليلة العروس، وهي الحفل الأساس للنساء القريبات من العروس وصديقاتها. وللحناء في كل البلاد العربية أغنياتها التراثية، كما هو الحال في الخليج العربي:

جيبو الليلة الحنة وحنّوها

هي ست العرايس زفّوها

جيبو الليلة الحنة للعروس

والذهب قلايد والملبوس

واجبلن بالحنة يا بنات

وشموع بديكن مضويات

كما دخلت الحنّاء في التراث الغنائي الرسمي بأغنية شادية الشهيرة، من ألحان بليغ حمدي، وكلمات مرسي جميل عزيز:

حِنة يا حِنة يا حِنة يا قطر الندى

وقطر الندى المقصودة هي ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون، التي حظيت بأفخم زفاف في التاريخ العربي، في زيجة سياسية بين مصر الطولونية والعراق العباسية؛ إذ زُفت إلى الخليفة المعتضد في بغداد.

طلاء الأظفار

لأظفار اليد خطابها الخاص، منها ما هو خاص بثقافة محددة، كما كان الحال في الصين قديمًا؛ إذ كانت إطالة ظفر الخنصر دليلًا اجتماعيًا على الانتماء إلى الأرستقراطية، ومنها ما هو مشترك بين معظم ثقافات العالم، مثل طلاء الأظفار.

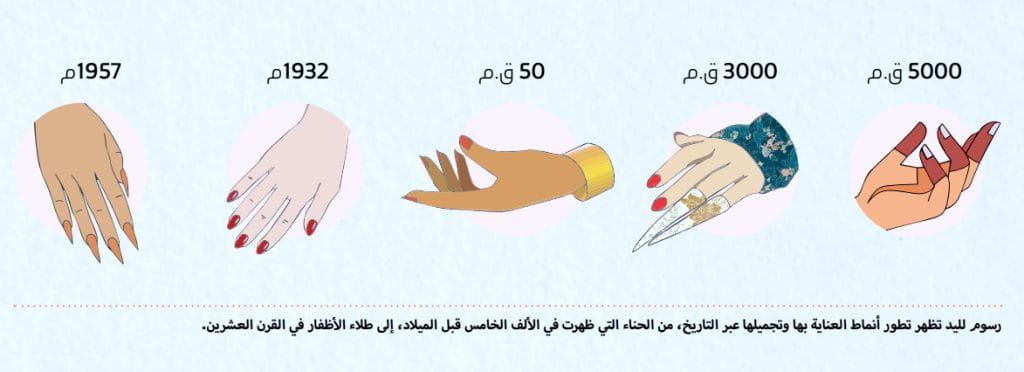

ثمَّة دلائل على أن طلاء الأظفار كان معروفًا في الصين منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. وكان أفراد الأسر المالكة يستخدمون اللونين الذهبي والفضي بشكل حصري. ومن ثَمَّ، حل الأحمر والأسود محل هذه الألوان المعدنية منذ أواسط الألفية الأولى قبل الميلاد.

وفي مصر الفرعونية، كانت الطبقات الدنيا تستخدم الألوان الباهتة في طلاء أظفارها، فيما كان الفراعنة يصبغون أظفارهم بالحناء الحمراء.

وثمَّة دلائل من عصور مختلفة تدل على شيوع طلاء الأظفار بلون محدد في فترة معينة، كما سجّل ذلك السياسي والرحّالة الإنجليزي فريدريك دوغلاس عند زيارته اليونان، ولاحظ أن كل النساء يطلين أظفارهنَّ بلون وردي.

بالقفز إلى العصر الحديث، يمكن القول إن طلاء الأظفار، بوصفه صناعة عالمية، يعود إلى باريس في عشرينيات القرن الماضي، عندما صنّع الفرنسي أنطوان دي باري باكورة الطلاءات الحديثة للأظفار.

ومع أن اللون الأحمر يبقى سيد الألوان المستخدمة في طلاء الأظفار، فإن تطوُّر هذه الصناعة بات يتيح طلاءات بكل الألوان، وبعشرات التفعيلات من كل لون. ووصل الأمر إلى ظهور فن الرسم على الأظفار، وتزيينها بحبيبات من الكريستال وما شابه.

وللدلالة على حجم هذه الصناعة في العصر الحديث، أشار تقرير صدر قبل عقد من الزمن، إلى أنه بلغ في الولايات المتحدة الأمريكية وحدَها 768 مليون دولار عام 2011م.

الحـلي والجواهر

غير أن أكبر الصناعات وأعرقها في مجال تجميل اليدين هي صناعة الحلي والجواهر، وتحديدًا الخواتم والأساور.

ولحلي اليد وظائف عديدة غير التجميل. فما من بيت في العالم إلا وفيه حلية لليد، حتى ولو اقتصر الأمر على خاتم واحد؛ لأن الخاتم في الإصبع صار إعلانًا عالمي الوضوح بأن صاحبه متزوج. وكان قديمًا للدلالة على المكانة المرموقة، يحمل رمزًا أو اسمًا، ويُستخدم للتوقيع.

فمن إجمالي حجم صناعة الجواهر في العالم، الذي بلغ نحو 300 مليار دولار في عام 2023م، استحوذت صناعة الخواتم على ما يُراوح بين %25 و%30، والأساور ما بين %10 و%15.

القفازات

بين الاستحسان والإلزام

نشأت صناعة القفازات مبكرًا جدًا من الوعي بوجوب حماية اليدين من المؤثرات الخارجية، ولجأ الإنسان إلى استخدامها لأسباب مختلفة، منها حماية اليد في المهن الشاقة، ومن البرد، وتزينًا لدى الطبقات الراقية في السلطة والمجتمع، ثم بوصفها ضرورة صحية.

وتـكشف رسوم الكهوف عن قفازات بسيطة ارتداها البشر. ومن أقدم قفازات الرفاهية في التاريخ التي وصلت إلينا، قفازات الملك الصغير توت عنخ آمون (1343- 1323 ق.م). عُثر عليها في مقبرته المكتشفة عام 1922م، وكانت زوجًا مصنوعًا من الكتان الأنيق يُربط عند المعصمين، وعلى الأرجح كان الفرعون يستخدمهما عندما يركب عربته اتقاء لخشونة اللجام، أو هذا ما يفترضه مايكل ريدوود مؤلف كتاب “القفازات وصناعة القفازات”، الذي يعتقد أن هذه كانت البداية التي جعلت للقفازات أهميتها بالنسبة إلى الملوك ورجال الدين والقضاة في العصور الوسطى الأوروبية.

واستمر العالم في إنتاج القفازات من الأقمشة الفاخرة لتكملة الأزياء الرسمية عند النساء الأرستقراطيات، ومن الصوف والجلد للوقاية من البرد، ومن الألياف الصناعية الغليظة لحماية أيدي العمال في الصناعات الخشنة، وبطرز خاصة بسائقي السيارات والدراجات النارية تبقي الأصابع عارية للأعمال الدقيقة وتحمي المقود من تعرّق راحة اليد. أمَّا أضخم قطاع في صناعة القفازات وأهمها على الإطلاق، فهو قطاع القفازات الطبية.

تـكلفة حماية اليد

خلال جائحة كوفيد – 19، بلغ الاهتمام بارتداء القفازات الواقية من العدوى ذروة غير مسبوقة، حتى إن بعض حكومات العالم فرضت ارتداءها في كل الأماكن العامة. ولهذا الشكل من حماية اليدين تاريخ يعود إلى ما قبل قرن ونصف من الزمن.

ففي بداية القرن التاسع عشر، لم تكن الكائنات الدقيقة قد اُكتشِفت بعدُ، وكانت بعض تشققات الأيدي وجروحها لا تندمل، وكان بعضها يسبب الموت. وساد الاعتقاد أن نوعًا من الهواء الفاسد يتسبب في هذه الجروح المميتة. هذه الظاهرة قادت إلى اكتشاف التعقيم عند منتصف القرن، بفضل الطبيب البريطاني الشهير جوزيف ليستر وآخرين. ولكن العاملين في المهن الطبية بقوا عرضة للعدوى على الرغم من استخدام المطهرات. وعانى كثير منهم آثارًا جانبية شديدة كالحساسية؛ فكانت القفازات الواقية هي الحل.

ويروي مقال في موقع لشركة متخصصة في هذه الصناعة (sritranggloves) القصة الشائقة لهذا التطور. ففي عام 1889م، أخبرت رئيسة الممرضات الجراحية في مستشفى جون هوبكنز، كارولين هامبتون، مشرفها الطبيب ويليام هالستد، بعزمها على ترك مهنتها بسبب المضاعفات الشديدة للمطهرات على جلدها أثناء المشاركة في العمليات الجراحية وبعدها. فما كان منه إلا أن أخذ قالبًا ليديها وأرسله إلى شركة جوديير للمطاط، لتُنتج عددًا من القفازات للممرضة وللطاقم الطبي بالمستشفى. وقد أشاد الجميع بالقفازات التي حمت أيديهم وحسَّنت من قدرتهم على الإمساك بالأدوات المبتلة.

بعد ذاك التاريخ، شاع استخدام القفازات الطبية، ومع زيادة الوعي بالصحة اتسع استخدام القفازات في مهن أخرى لحماية الأيدي وتحسين الخدمة في مهن مثل: الطبخ، وتقديم الطعام، وبيع الحلوى، والمخبوزات. واستُخدمت في صناعتها خامات عديدة مثل اللاتكس والفينيل. ويُقدِّر موقع (Data Bridge Market Research Private Ltd) حجم تجارة القفازات في العالم بمبلغ 24.65 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، ومن المتوقع أن يصل إلى 50.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031م، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %9.4.

أمَّا فيما يتعلق بمراهم اليدين المستخدمة في الترطيب والحماية من الشمس أو العلاج بالروائح العطرية ومكافحة تجعّد البشرة، فيقُدَّر حجم سوقها العالمية استنادًا إلى موقع “غراندفيو ريسرتش” (Grandview research) بنحو 779.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023م، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركّب قدره %6.3 من عام 2024 م إلى عام 2030م. ويُعزى نمو السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بنظافة اليدين وأهمية العناية بهما.

إصبع الفداء

اليد هي التي تفعّل كل أسلحة الحروب، من السيوف والرماح، إلى أجهزة إطلاق القنابل النووية. ولكن في مواجهة اليد القاتلة، هناك حالة تاريخية تستحق أن تُروى حول إصبع الفداء.

فمن المعلوم في الجيوش الحديثة أنه إن فقد المرء إصبعًا واحدة، فإنه يفقد صلاحيته للتجنيد والحرب. وفي مصر خلال الاحتلال الإنجليزي، كان الفلاحون الخائفون من قسوة التجنيد لصالح الجيش الإنجليزي يعمدون إلى قطع السبابة أو السبابة والوسطى لإعفائهم من احتمالات عالية للموت في معسكرات العمل الشاق والحروب. وكانت الإصبع المقطوعة تُدثر في كفن صغير وتُفتح من أجلها المقبرة لتُدفن كما يليق بعضو راح فداءً لباقي الجسد. أمَّا الشاب الذي لم يكن يمتلك الجرأة لوضع إبهامه تحت ساطور الجزار، فقد كان مشهد رحيله عن البيت يشبه مشاهد تشييع الميت. يجتمع الأقارب في منزله، بينما يخرج المُستدعى لـ”الفرز” والفحص الطبي في منطقة التجنيد بصحبة أخيه أو أبيه. ويبقى الرجال في الانتظار جالسين، بينما تلتف النساء حافيات حول الأم في ملابس الحداد، وعندما يعود المرافق وحيدًا تهب عاصفة الصراخ، ولا تفتأ الأم تعدد على ولدها الغائب تعدادها على الميت.

في الأدب

أيدي الروائيين وأبطالهم

صار بوسع البرامج الإلكترونية الحديثة أن تحول الكلمات إلى كتابة، وهذا ما صار يستخدمه صنّاع الفيديو على مواقع التواصل التي تكتب المنطوق تلقائـيًا بأخطاء مضحكة أحيانًا. وحتى إن زادت دقة هذه الأجهزة، فمن غير المنتظر أن يستفيد الأدباء منها؛ لأن التفكير بالأيدي يجعل العلاقة بين الكاتب ونصه محسوسة وأكثر حميمية، خصوصًا في مجـال الإبداع، سواء أتمسَّك الكاتب بالقلم أم تحول إلى استخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

استعارة أيدي الآخرين

في حالات نادرة بسبب إعاقة في الأعصاب أو النظر، يضطر الكاتب إلى الإملاء، وهذا محض استعارة ليدي إنسان آخر، مثلما كان طه حسين يفعل بسبب العمى، ومثلما فعل دستويفسكي لسبب مختلف تمامًا.كانت الديون قد تراكمت على العبقري الروسي، واضطر إلى توقيع عقد مجحف مع ناشر مرابٍ عام 1865م، أخذ بموجبه الناشر من الكاتب أعماله التي كتبها حتى ذلك الحين مقابل ثلاثة آلاف روبل، مشترطًا أن يكون بينها رواية جديدة، وأن تُسلم بنهاية ديسمبر وإلا تؤول كل حقوق أعمال دوستويفسكي إليه.

وأخذ الموعد يقترب؛ فحاول أصدقاء الكاتب أن يساعدوه، حتى إنهم عرضوا عليه مشاركته في الكتابة. لكنه رفض رفضًا قاطعًا أن يضع اسمه على عمل لم يكتبه. عند ذلك عرض عليه أحدهم وهو معلم للكتابة بطريقة الاختزال أن يحضر إليه إحدى تلميذاته ليملي عليها، فتكتب النص بالرموز، وعندما تنصرف تسهر في بيتها على تحويل الإشارات التي تشبه صنارات الصيد إلى اللغة العادية وتعود بالنص إليه في اليوم التالي؛ فيدققه ويملي عليها فصلًا جديدًا. وبهذه الطريقة تمكن دوستويفسكي من إكمال رواية “المقامر”.

تُشفي وتُسمم وترقص وتُحب

وأمَّا عن اليد في المكتوب، فهناك أيادٍ تحتل موقعًا مميزًا في السرد، ومن أهمها يدا الملك يونان والحكيم دوبان في “ألف ليلة وليلة” هذا النوع (اسم الحكيم في طبعات أخرى هو رويان). نلتقي هذه الحكاية في الليلة الرابعة من طبعة بولاق. كان الملك مصابًا ببرص عجز أطباء المملكة عن علاجه، حتى أقبل من بعيد الحكيم دوبان الذي صنع صولجانًا وفرَّغه وملأه بالأدوية، وصنع كرة وطلب من الملك أن يركب إلى الميدان، وأن يلعب بالكرة والصولجان حتى تتعرق يده، وبهذه الطريقة نفذ الدواء عبر يد الملك وشفي تمامًا؛ فقرَّب الحكيم منه وأجزل له العطاء مما أوغر قلب وزير شرير من وزرائه، فأخذ يوسوس له: “أما ترى أنه أبرأك من المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيدك؟ فلا تأمن أن يهلكك بشيء تمسكه أيضًا”.

بعد مقاومة، اقتنع الملك بالحجة وأخبر الحكيم بأنه مضطر إلى قتله؛ فاستمهله بعض الوقت ليودع أهله ويوزع كتبه ويأتي إليه بأهمها، وهو كتاب “أقل ما فيه من الأسرار إنك إذا قطعت رأسي، وفتحته وعددت ثلاث ورقات، ثم تقرأ ثلاثة أسطر من الصحيفة على يسارك، فإن الرأس تكلمك وتجاوبك عن جميع ما سألتها”. وهذا ما حدث، فبعد أن أمر الملك بجز رأس الحكيم أخذه الفضول لتجربة الوصفة؛ فأتوا إليه بالرأس في طست، وبمجرد أن فتح صفحات الكتاب ولمسها، تسمَّم ومات. وقد استعار الروائي والمفكر الإيطالي أومبرتو إكو حيلة الكتاب المسموم في روايته “اسم الوردة”؛ إذ سمم الراهب المتزمت كتاب “الكوميديا” لأرسطو الذي حرَّمه على الرهبان، وكان هذا هو لغز الموت الغامض للرهبان، الذي انكشف في نهاية الرواية. والغريب أن الروائي الفيلسوف خصص كتابًا عن روايته بالغة الشهرة، تناول فيه الفكرة والتفاصيل والمصدر الذي ألهمه العنوان من دون إشارة من قريب أو بعيد إلى “ألف ليلة وليلة” بوصفه مصدرًا للحبكة التي بُنيت عليها.

رواية “الفهد” هي الوحيدة لكاتبها جوزيبه لامبيدوزا، وتدور أحداثها في فترة عدم استقرار من حياة إيطاليا، تحديدًا في عام 1860م، وتحكي عن بطلها الأرستقراطي المنعزل في قصره عندما كان غاليباردي يوحد إيطاليا ويقوِّض ملكية آل بوربون. ومن إحساسه بالعزلة والصمت في القصر، الذي كانت الحفلات لا تتوقف بين جنباته، أقام البطل الأمير “سالينا” رقصة “فالس” أبطالها الأصابع العشر ليديه.

وفي روايته الجديدة “موعدنا في شهر آب”، التي نُشرت هذا العام بمناسبة عشر سنوات على رحيله، يصف غابرييل غارسيا ماركيز، لقاءً بين بطلة الرواية وأول الرجال الذين تُغرم بهم في كل زيارة لجزيرة تذهب إليها مرة في العام لتضع باقة زنابق على قبر أمها، وقد ارتاحت إليه وأحست أنها تعرفه منذ الأزل، ومن بين مميزاته: “أن له يدين صامتتين، ويزيد من صمتهما بريق أظفاره الطبيعي”. مات ماركيز وفي نفسه شيء من “الجميلات النائمات” للياباني ياسوناري كاواباتا. في تلك الرواية يتلقى العجوز إيغوشي أول التحذيرات: “أرجو أن تتجنب المضايقات السمجة، لا تحاول وضع أصابعك في فم الصغيرة النائمة”.

إلهام عقلة الإصبع!

من المدهش أن يتفق الأدب الشعبي، من اليابان شرقًا إلى بريطانيا غربًا، على اعتماد عقلة الإصبع (صغرى وحدات اليد) للإشارة إلى شخصية طفل متناهي الصغر. ومن الصعب تحديد الموطن الأول للقصص التي تحمل عنوان “عقلة الإصبع” لكنها نشأت، على وجه التقريب، في القرون الوسطى، حيث كانت تُروى شفاهيًّا.

تختلف تفاصيل قصة “عقلة الإصبع” من بلد إلى آخر من حيث طبيعة العقبات التي تقف في وجه ذلك الطفل العجيب، لكنها تنتهي دائمًا بانتصاره بالعقل والحيلة. ولذلك، فهي قصة ملهمة للأطفال والكبار. وقد استلهم بعض الكتَّاب الأصل الشعبي ودفعوا به إلى آفاق مختلفة، وأهمهم الدانماركي هانز كريستيان أندرسن (1805م – 1875م)، الذي كتب الشعر والرواية والمسرحية، لكنه لم يكتسب شهرته إلا من قصصه للأطفال، وبينها قصة “عقلة الإصبع”. وكذلك فعل إيتالو كالفينو، الذي جمع القصص الشعبية من أقاليم إيطاليا المختلفة وأعاد تحريرها.

مجاز اليد في الشعر

لأنها أداة الفعل، صارت اليد في المجاز عنوانًا لكل أفعال الخير والشر؛ “يد الله فوق أيديكم” بمعنى التأييد والعون الإلهي. و”الأيادي البيضاء” كناية عن أيادي العطاء والجود، وفي هذا تكون اليد العليا خير من السفلى. وتشير “اليد العليا” كذلك إلى مجاز القوة والسيطرة، والأفضل أن نقول “اليد الطولى” لمنع الالتباس مع يد القوة والتفوق في أمر من الأمور. ونستخدم تعبير “الضرب بيد من حديد” مجازًا للحزم، واليد الخفية في تحريك شر أو جريمة، وفي “متناول اليد” للإشارة إلى شيء ممكن ونستطيع أن نحصل عليه.

وفي الشعر العربي تتجسَّد كل هذه المجازات. ففي معلقته، يمتدح أمير شعراء الجاهلية امرؤ القيس العطاء والأصابع اللينة الجميلة والكريمة بقوله:

وتَعْطو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنَّهُ أساريعُ ظبْيٍ أوْ مساويكُ إسْحِلِ

فاليد في هذا البيت تعطي، وهي رخصة لينة غير خشنة، ودقيقة كأنها دود منطقة ظبي، أو كأعواد الإسحل التي تُصنع منها المساويك. قد يأبى بعضنا تصوير الأصابع بالدود، ولا بدَّ أنه جميل على عهدة الفارس الضليل.

وللهوى يدٌ، عند أبي فراس الحمداني، في صورة أعجبت أم كلثوم فتغنت بها:

إِذا اللَيلُ أَضواني بَسَطتُ يَدَ الهَوى وَأَذلَلتُ دَمعًا مِن خَلائِقِهِ الكِبرُ

ولم تخلّد يد العطاء في الشعر كما خُلّدت يد سيف الدولة ممدوحة، ويد كافور الإخشيدي مذمومة في مدونة أكبر شعراء العربية: المتنبي. إذ تظهر يد سيف الدولة عند المتنبي ممسكة بالسيف، أو بالدراهم التي يعم على الشاعر فضلها:

لِكُلِّ اِمرِئٍ مِن دَهرِهِ ما تَعَوَّدا وَعادَةُ سَيفِ الدَولَةِ الطَعنُ في العِدا

ويختتم المتنبي قصيدته بصراحة غريبة، معترفًا بأن حب سيف الدولة مستقر في قلبه بسبب ذلك العطاء الذي يغمره:

تَرَكتُ السُرى خَلفي لِمَن قَلَّ مالُهُ وَأَنعَلتُ أَفراسي بِنُعماكَ عَسجَدًا

وَقَيَّدتُ نَفسي في ذَراكَ مَحَبَّةً وَمَن وَجَدَ الإِحسانَ قَيدًا تَقَيَّدا

وعلى العكس من ذلك، نراه يهجو كافور الإخشيدي في قصيدته الهجائية “عيد بأية حال عدت يا عيد”، ويذكِّره بأنه لم يجد لديه جود اليد أو حتى جود اللسان، ويقول إن النفس غير الكريمة نتنة من قبل الموت، حتى إن نتنها يعلق بيده عند قبض روحها:

جودُ الرِجالِ مِنَ الأَيدي وَجودُهُمُ مِنَ اللِسانِ فَلا كانوا وَلا الجودُ

ما يَقبِضُ المَوتُ نَفسًا مِن نُفوسِهِمُ إِلّا وَفي يَدِهِ مِن نَتنِها عودُ

وفي الشعر المعاصر

تتواصل مسيرة اليد الممدوحة والمذمومة في الشعر العربي إلى اليوم وغدٍ. في مؤتمر الموسيقى الأول بالقاهرة عام 1933م، ألقى أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة مدح فيها الملك فؤاد الأول، الذي كان قد افتتح نادي الموسيقى الشرقي قبل ذلك (في عام 1929م) ومطلعها:

خَطَّت يَداكَ الرَوضَةَ الغَنّاءَ وَفَرَغتَ مِن صَرحِ الفُنونِ بِناءَ

ونرى الخيال ماديًا محسوسًا في لمسة اليد عند نزار قباني:

يدك التي حطت على كتفي

كحمامة.. نزلت لكي تشرب

عندي تســاوي ألف مملكة

يا ليتهـــــــا تبقى ولا تذهب

ولليد التي تجذب قوس الموسيقى نصيبها من المديح. ففي قصيدته “ربابة”، يُفصِّل الأمير بدر بن عبدالمحسن اليد تفصيلًا دقيقًا:

يا جاذب القوس..

قطعت كل العروق.. إلا وتر

وكل الجبال.. إلا الحجر

وكل الطعوس.. إلا الأثر..

وجرحتني.. جرح الربابة

يا فتى الجود..

وبين السبابة.. والإبهام

احبس القلب ثم أطلقه

صوتٍ أحسه وأعشقه

وكثّف محمود درويش لحظة اقترابه من الموت في “جدارية”، التي ارتفع بها شعره إلى آفاق عليا من الترميز لمعاني الوجود والشفافية التي جعلت السماء قريبة:

هذا هو اسمك

قالتِ امرأة

وغابتْ في الممرِ اللولبي

أرى السماء هناك في متناولِ الأيدي

في الأمثال

هناك عشرات من الأمثال الشعبية العربية التي تتعلق باليد في لهجاتنا المختلفة، وتـكشف ليس فقط عن أهمية هذا العضو في الجسم، بل يمكن من خلالها قراءة شكل المجتمع في معتقداته وطرقه في الاحتيال على العيش والسلامة، منها على سبيل المثال:

“اليد اللي ما تقدر تعضها بوسها”، لتلافي مواجهة خصم غير مقدور عليه.

“الإيد البطالة (العاطلة) نجسة”، لنبذ البطالة والحث على العمل.

“زي اللي بيقلع عينه بإيده”، للدلالة على من يجلب الأذى لنفسه. وهو يذكرنا بالمثل العربي الفصيح: “يداك أوكتا وفوك نفخ”.

“عصفور في اليد أحسن من عشرة على الشجرة ”، للخوف من المغامرة، ووجوب القناعة بما هو متوفر.

“إيد على إيد رحمة”، للتعاون.

“يد من فضة ويد من ذهب” ، لوصف الشخص المنتج بشكل جيد.

“من بيده ماء ليس كمن بيده نار”؛ أي لا يشعر بالمصيبة أو المشكلة إلا صاحبها.

“اليد الواحدة لا تصفق”، لوجوب التعاون مع آخرين في إنجاز عملٍ ما.

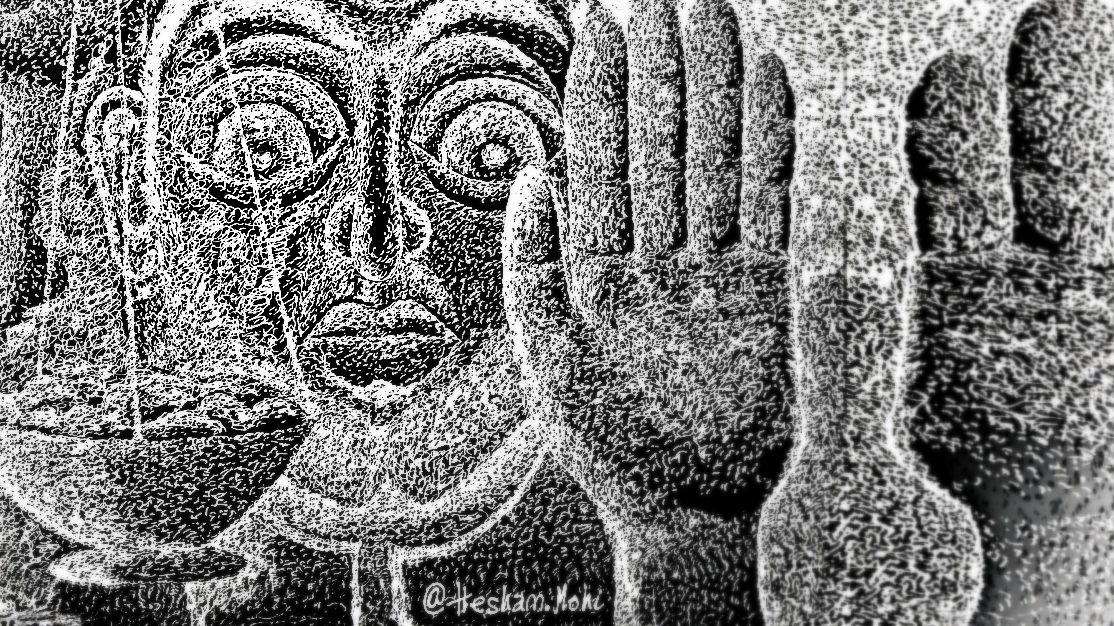

اليد في الفن

من جدران الكهوف إلى اللوحة المعاصرة

احتلت اليد على الدوام مكانة محورية في فن الرسم، ولربَّما كان رسم الأيدي أقدم الأعمال الفنية على الإطلاق. فقد عُثر في كهف سولاويزي في إندونيسيا على رسوم تمثّل أيدي الإنسان منفّذة بطريقة وضع اليد على الجدار ورشّ ما حولها بطلاء ملوّن، وتعود إلى ما قبل 40 ألف سنة.

ومن دون أي تواصل معلوم ما بين إندونيسيا والأرجنتين في ذلك الزمن، ظهر الفن نفسه وبالتقنية نفسها من خلال عشرات بصمات الأيدي المطبوعة على جدران كهف لاس مانوس في الأرجنتين، وتعود إلى 11 ألف سنة خلت.

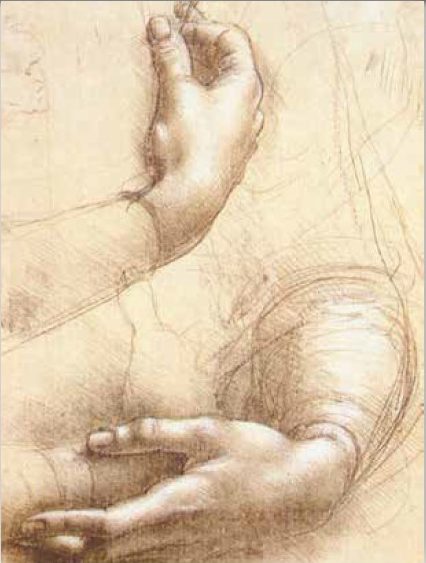

في الحضارات القديمة، كانت الأيدي تُرسم بواسطة خطوط تحدد إطارها، ويُطلى ما هو داخل هذه الخطوط بلون واحد، فتبدو اليد خالية من العمق وكأنها ذات بعدين فقط. وكان على تاريخ الفن أن ينتظر عصر النهضة الأوروبية ودراسة تشريح اليد على أيدي ليوناردو دا فنشي وميكل أنجلو؛ ليصبح رسم اليد واقعيًا. ولربَّما صحّ القول أجمل من الواقع كما نرى في موناليزا ليوناردا، ولوحات رافائيل، وتماثيل ميكل أنجلو. حتى إن هذه الدراسات لليدين وما تتضمنه من عظام وعضلات أصبحت أعمالًا خالدة تُباع اليوم بعشرات الملايين.

باكتمال البراعة التقنية في رسم اليد، تحوّل اهتمام الفنانين إلى تحميل وضعية اليدين خطابًا يشير إلى هوية صاحبهما، كما نرى في لوحة “المرابي وزوجته” للفنان كوانتان ماتسيس، وفي أعمال معظم الأساتذة اللاحقين من أمثال: كارافاجيو، وروبنز، وبوشيه، وفراغونار.

وفي العصر الحديث، يستمر حضور الأيدي بوصفها موضوعات رئيسة في أعمال عديدة، من أغربها ما يشبه العودة إلى الجذور الأولى، مثل لوحة الفنانة الأمريكية سالي مورغان، التي صممت “بصمة يد” من رقائق ذهبية في عمل شبيه ببصمات اليد في العصر الحجري.

لغة اليدين

من الكلمة الواحدة إلى الخطاب الطويل

نعرف اليوم أن الإبهام المرفوع فوق القبضة يعبّر عن تأييد أمرٍ ما، أمَّا إذا كان موجهًا إلى أسفل القبضة، فهذا يعني عدم الرضا. ولكن كان لهاتين الإشارتين بالإبهام دلالات تتجاوز الرضا وعدمه. فعلى حلبات المصارع في روما القديمة، كان الحكم على المهزوم يحدث بالإشارتين أنفسهما في صفوف الجماهير، ومن ثَمَّ يختار الحاكم الحاضر إحداهما ليقوم بها. فكان الإبهام المرفوع إلى الأعلى دعوةً أو أمرًا بالعفو عن المهزوم، والعكس أمرًا بالإجهاز عليه.

والمعاني التي يمكن للإشارات باليد أن تنطوي عليها أكثر من أن تُحصى، وما زالت تتطور حتى عصرنا هذا. فبإشارة من اليد يُمكننا أن نأمر شخصًا بالاقتراب، وبعكسها نأمره بالانصراف. ويمكن لإشارة أخرى أن تكون بديل أسئلة من نوع: ماذا؟ متى؟ أين؟

وتُعزى إلى ونستون تشرشل حركة التفريق بين الوسطى والسبابة في شكل حرف V اللاتيني للإشارة إلى النصر (Victory)، وقد صارت هذه الإشارة مفهومة ومعتمدة عالميًا. ومن بين أعراف الحرب يبدو رفع اليدين فوق الرأس إشارة إلى الاستسلام والقبول بالهزيمة ووضعية الأسر. ومن دون هذا التحييد لليدين يظل المحارب خطرًا على الخصم.

لغة الإشارات

ينسب أفلاطون في كتابه “كراتيلوس” إلى سقراط قوله: “لو لم يكن عندنا لسان وصوت، لما كنا حاولنا أن نعبّر لبعضنا البعض عن الأشياء بإشارات بواسطة تحريك الأيدي…؟”. والواقع، أن جماعات الصم والبكم كانت طوال التاريخ المعروف تستعين بالإشارات للتواصل فيما بينها. وتطوَّرت هذه الإشارات لتصبح لغات كاملة باستخدام اليدين فقط، وذات أبجدية مؤلفة من حركات اليدين، حيث تمثّل كل حركة صوتًا من أصوات الأبجدية. وبواسطة واحدة من “لغات الإشارة” هذه، على سبيل المثال، كان المستكشفون الأوربيون يتحاورون مع السكان الأصليين في القارة الأمريكية في السنوات الأولى لوصولهم إليها.

ولغة الإشارة ليست واحدة، بل تختلف من بلد إلى آخر، وإن تشابهت جزئيًا في بعض الحالات. أمَّا عدد المتحدثين بها، فيصعب احتسابه بدقة، وإن كان يُقدّر بعشرات الملايين. فاستنادًا إلى “الاتحاد الدولي للصم”، يبلغ عدد هؤلاء في العالم نحو سبعين مليون نسمة، ويعتمد غالبيتهم على لغات الإشارة للتواصل مع الآخرين.

الإيموجي

بعض الإشارات باليد تتضمن التعبير نفسه في الثقافات المختلفة، أو يسهل فهمها والاعتياد على مضمونها، ولهذا نراها وقد تحولت إلى علامات عابرة للحدود في التواصل الإلكتروني، تغني عن كثير من الكلمات. ومن أكثرها شيوعًا واستعمالًا على سبيل المثال ما هو ظاهر في الصورة أعلاه.

بطولات الأيدي في السينما

لأن الفن محاكاة للواقع، تبدو اليد في الأفلام جزءًا أساسًا من الوجود الإنساني، تُستخدم بتلقائية في الفعل وفي التعبير عن المشاعر والانفعالات، لكنها تتخطى هذا الوجود الاعتيادي في بعض الأفلام وتتقدَّم لتحتل دور البطولة. وتنتمي هذه الأفلام في العادة إلى طرفين متناقضين من الوجود: الجريمة والجمال. فالحبكة في الأفلام البوليسية تتعلق بالمهارة في التصويب، كما تتطلب الأفلام التي تقوم حبكتها على الموسيقى مهارة الدقة والليونة في اليد؛ إذ تعدُّ مهارة الأصابع البرهان البصري على جمال الموسيقى، فماذا لو اجتمعت أصابع الموسيقى والجريمة في الفيلم؟!

في ذاكرة السينما عدد من الأفلام التي لا تُنسى، تقوم حبكتها على مهارات اليد. وفي معظم هذه الأفلام يحتكر البيانو دور البطولة. ويمكننا أن نفسر هذا الانحياز بصريًا؛ لأن المساحة الواسعة للوحة مفاتيح البيانو تُتيح استعراض حركة الأصابع في الصورة، أكثر من أي آلة موسيقية أخرى، ويقابله القانون في التخت العربي. ويتطلب البيانو يدين كاملتي الخلقة، وجميلتين بأصابع ممشوقة. أمَّا آلات النفخ والطبل والوتريات، فلا تتطلب الكمال في الأصابع، لكنها لا تستغني عنها.

نستطيع كذلك أن نفكر في الحضور الفيزيائي للبيانو، بحجمه الكبير وانفصاله عن جسد العازف كتحدٍ يفرض عليه وضعية الجلوس مشدودًا ومنتبهًا على مقعد من دون ظهر، بعكس أغلبية الآلات التي تُحتضن وتكون جزءًا من جسم العازف، مثل: الكمان والعود والأكورديون، أو تُحتضن باليدين وتتصل بالفم كما في الترومبيت والناي والشبَّابة.

يد تعزف ويد تحمل السلاح!

في الفيلم الدرامي الأمريكي “الأصابع – 1979م” (Fingers) يتلخص وجود البطل الشاب جيمي أنجليلي في أصابعه؛ إذ بسبب مهارته في استخدام أصابعه ويده تحول اسمه إلى جيمي فينجرز. فقد وجد ذلك الشاب نفسه عالقًا بين انتمائه إلى والده عضو المافيا، وأمه عازفة البيانو غريبة الأطوار. هو الفيلم الأول للمخرج جيمس توباك الذي أنشأ مواجهة بين عزف البيانو وتصويب المسدس في يد جيمي فينجرز، الذي كان يُعد نفسه لعرض في قاعة كارنيجي ذات الهيبة الموسيقية الكبيرة، ولكن الأحداث فرضت عليه أن يذهب جهة الانتقام والتورط في عالم المافيا. وقد أعيد إنتاج الفيلم في فرنسا في عام 2005م تحت عنوان “الخفقة التي تخطاها قلبي” (The Beat That My Heart Skipped).

رهاب الأصابع

وفي فيلم يحمل العنوان نفسه “أصابع” عام 2019م، للمخرج خوان أورتيز، نواجه رعب الخوف من تشوه الأصابع الذي تعانيه أماندا، التي ترى في كوابيسها أن أصابعها مشوهة، قبل أن تلتقي في الواقع بزميل مبتور الإصبع.

الطريف أن هارفي كيتل بطل فيلم “الأصابع” الأول، يعود فيأخذ دورًا رئيسًا آخر في فلم “البيانو – 1993م” (The Piano)، الذي يدور حول عازفة بيانو بكماء من القرن التاسع عشر، على الساحل الغربي لنيوزيلندا. وقد حقق الفيلم بأجوائه النفسية المذهلة نجاحًا تجاريًا ونقديًا كبيرًا، وفاز بثلاث جوائز أوسكار: أفضل ممثلة لهولي هنتر، وأفضل ممثلة مساعدة لآنا باكوين (ثاني أصغر طفلة تفوز بالأوسكار بعد تاتوم أونيل)، وجائزة أفضل سيناريو أصلي. واستقر الفيلم بوصفه واحدًا من الأفلام المهمة في تاريخ السينما. ويشغل البيانو محور الصراع في هذا الفيلم؛ إذ نرى العازفة البكماء يقلّها مركب صغير في البحر مع ابنتها الصغيرة والبيانو في طريقها إلى زوج لم تختره. وفي لحظة استقبالها، يقرر الزوج بكل فظاظة أن يترك على الشاطئ البيانو الذي تتمحور حوله حياة البكماء.

بداية كهذه لا بدَّ أن تمهِّد لقصة حب مع أول رجل يعيد إليها روحها المتروكة على الشاطئ. وهذا ما حدث بالفعل، وأثمر هذا التعارف حبًا؛ فكان العقاب من الزوج قطع إصبع وإرساله مع الصغيرة إلى العشيق، مع التهديد: كل لقاء بينهما سيكون ثمنه قطع إصبع جديد. الأعماق النفسية المظلمة التي دخلها هذا الفيلم تبدو سمة في سينما الأجواء الباردة والسماوات المظلمة.

العقوبة نفسها نجدها في فيلم آخر هو “حوريات أنشرين”، (The Banshees of Inisherin)، الذي يجري في جزيرة خيالية بأيرلندا تدعى إنشرن، وهو من إنتاج 2022م. وتدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي في أيرلندا، وهي فترة شديدة الاضطراب بالحرب الأهلية، لكن هذه الجزيرة المعزولة كانت تعيش حربها الخاصة في الأعماق المظلمة للأبطال، حيث لا يمكن فهم علاقات الأب بالابن، ولا الأخ بالأخت، ولا الصديق بالصديق.

فبعد أن فشل عازف الكمان المسن في إقناع صديقه الشاب بالابتعاد عنه، نفّذ العقوبة بنفسه على نفسه؛ إذ قطع إصبعه، وألقى بها على باب كوخ الشاب، مع تحذيره: كل محاولة جديدة للحديث إليَّ سأرد عليها بقطع إصبع إضافية.

يقوم الممثل بريندان غليسون بدور عازف الكمان المسن (كولم دوهرتي)، في حين يقوم بدور الشاب (بادريك سوليفان)، الممثل كولين فاريل. ويجسد مشهد قطع العازف لإصبعه صراعه النفسي المرير بين رغبته في العزلة وحماية نفسه من ألم صداقة لا يعرف المشاهد عمقها المظلم، إلا من خلال ألم قطع الإصبع الذي يشوّه به العازف جسده ويدمر به طموحه الفني.

العزف تحت التهديد

بعكس أصابع التضحية وأصابع العقاب، تأتي أصابع الفداء، حيث تتوقف حياة العازف وزوجته الممثلة الشهيرة على إجادته للعزف، في الفيلم الإسباني الناطق بالإنجليزية “البيانو الكبير – 2013م”. ففي واحدة من الحبكات الخرقاء والمقنعة في الوقت نفسه، مثل حبكات هتشكوك، يضع المؤلف داميان شازيل والمخرج يوجينيو ميرا، البطل في امتحان رهيب؛ إذ يتلقى تهديدًا مكتوبًا على نوتاته الموسيقية من قناص مختفٍ في المسرح يهدده مرة بالتصويب عليه، ومرة بالتصويب على رأس زوجته الجميلة الجالسة في الصف الأول بين المشاهدين، إذا ما أخطأ في عزف حركة واحدة.

الأكثر إثارة في الحبكة أن العرض كان الأول للعازف الأمهر توم سيلزنيك بعد خمس سنوات من التوقف بسبب رهاب الظهور أمام الجمهور. فإذا هو يُوضع في هذا الامتحان المضاعف، حيث يخاطبه القنّاص طوال الوقت وتتراقص دائرة القتل الحمراء على جبهته ويديه ولا تبتعد عنه إلا ويراها على جبهة زوجته في الصالة. ولم تُحسم المواجهة لصالح الموسيقي بسبب مهارة أصابعه على البيانو، بل عبر مطاردة مع القناص في كواليس المسرح. لكنها مهارة الأيدي في النهاية.

ولا يمكن أن تنتهي متلازمة البيانو والأيدي من دون فيلم “عازف البيانو – 2002م” من إخراج رومان بولانيسكي، وتأليف رونالد هاورد، عن سيرة العازف البولندي فلاديسلاف شبيلمان، الوحيد الذي نجا من عائلته بعد ترحيلها إلى معسكرات النازية بفضل مهارته. فقد اختفى العازف لبعض الوقت في شقة خالية تملكها أسرة تدين له بالفضل، فأقدمت على هذه المخاطرة من أجله، وبعد أن صار هو ومضيفوه في خطر، ترك مخبأه وعاش متنقلًا في البنايات المهجورة حتى قبض عليه ضابط ألماني، لكنه تعاطف معه بعد أن عرف أنه العازف الذي كان يسهر على موسيقاه في الراديو. وقد جمع هذا الفيلم بين سعفة “كان” وأوسكار أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس.

في ذم اليدين!

“الأيدي الناعمة” أحد أشهر الأفلام الكلاسيكية في السينما المصرية، أخرجه محمود ذو الفقار عام 1963م، عن قصة لتوفيق الحكيم، ومن بطولة أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار وصباح ومريم فخر الدين وليلى طاهر.

وتدور قصته حول ثري نزعت حركة الضباط في يوليو 1952م أملاكه باستثناء القصر الذي يعيش فيه معدمًا لا يستطيع التكيف مع العهد الجديد، متمسكًا بمعتقداته القديمة باعتبار عمل النبلاء عارًا. الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما التي أنتجت عددًا من الأفلام الأيديولوجية، واضحة في توجهها إلى ذم العهد السابق، وبعضها على درجة فنية عالية مثل فيلم “الزوجة الثانية” على سبيل المثال، وبعضها تحول في وعي الجمهور إلى الكوميديا مع الزمن، مثل “a” و “رد قلبي” الذي يبثه التلفزيون سنويًا، وصارت حواراته الدرامية مصدر عدد من النكات ومدعاة لسخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

بديل العين

أن يعيش الإنسان من دون حاسة أساسية مثل حاسة البصر؛ فلا بدَّ أن تشتد حواسه الأخرى. البديل الذي يتحمل العبء التعويضي الأكبر هو السمع، وتليه حاسة اللمس، حيث يستطيع الأعمى القراءة ولعب الشطرنج بيديه، والتحرك في نطاق محدود بالتلمس والعصي الحديثة. وفي السينما، يعتمد المخرجون عادةً على ممثل مبصر يتظاهر بالعمى، حيث يمكن توجيه الممثل بسهولة في موقع التصوير، وعادةً ما تميل الأفلام إلى تصوير النموذج الخارق من العميان: الأعمى الذي يقوم بأعمال ينتصر بها على إعاقته. ويعدُّ الفيلم الأمريكي “عطر امرأة – 1992م” (Scent of a Woman) للمخرج مارتن برست، الأشهر في هذا المجال، وهو الفيلم الوحيد الذي نال آل باتشينو فيه أوسكار أفضل ممثل.

وفي السينما العربية، يقف فيلم المخرج داود عبدالسيد “الكيت كات” في مكان وحدَه، بمهارة السيناريو والإخراج وبالأداء الرائع لمحمود عبدالعزيز، الذي أدى دور الشيخ حسني الأعمى الذي لا يعترف بعماه. ولم يكن دور الشيخ حسني بهذا الطول في رواية إبراهيم أصلان “مالك الحزين” التي اقتبس منها داود فيلمه. طوال الفيلم يتحرك محمود عبدالعزيز خلف يديه المرفوعتين في مستوى صدره. بهما يتلمس الطريق، وبهما يقود الدراجة النارية، وبهما يكشف علاقة سرية بين رجل وامرأة، وبهما يتلمس وجه ابنه فيكتشف وسامته وشبابه.

اليد مادة للشعوذة

الغيب في علم الله وحدَه. ولكن هذه الحقيقة الإيمانية لم تمنع الناس في مختلف أنحاء العالم من السعي في معرفة ما قد يخبئه المستقبل، فنشأت صناعة تاريخية تزعم معرفة المستقبل من خلال تفسير خطوط وتموجات راحة اليد: “قراءة الكف”. وهذه الشعوذة واحدة من الممارسات القديمة والمستمرة، ومصدرها غير معروف. لكن الموسوعة البريطانية تُرجح أن تكون قد نشأت في الهند في إطار الكهانة التقليدية للغجر، ومن الهند انتشرت إلى الصين والتبت وفارس وبلاد ما بين النهرين ومصر، وشهدت تطورًا كبيرًا في اليونان القديمة.

في العصور الوسطى، صارت قراءة اليد ممارسة سيئة السمعة بوصفها عملًا من أعمال السحر، وكان قرّاء الكف يُعاقبون بالحرق. ثم شهد القرن السابع عشر محاولة لوضع أسس تجريبية لمبادئ قراءة الكف استنادًا إلى المعارف التي كانت متوافرة آنذاك. ولكن هذه المحاولة انتكست في عصر التنوير، ثم عادت لتنتعش شعبيًا في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، في توازٍ مع انتعاش دراسات علم النفس، من قِبل أتباع كارل يونغ وآخرين.

لا توجد شواهد علمية تدعم الادعاء بإمكانية التقاط معنى تنبؤي أو نفسي من اليد، لكن زعم ذلك يتغذى من قلق الإنسان وفضوله، ويلجأ كثيرون من الأوساط المختلفة للمنجمين، بهذه الدرجة أو تلك من السرية أو العلانية. ومهما كان الأمر، فالخوف من المستقبل والفضول بشأنه هما القاعدة النفسية التي تضمن بقاء هذه الممارسة التي تحقق للبعض ثروات عندما يبتسم له الحظ ويجد طريقه إلى أصحاب الثروة والنفوذ، بينما تبقى بديلًا للتسول في الشوارع عند غير الموهوبين. وبين المحظوظين وغير المحظوظين من قرّاء الكف، تقف في المنتصف طائفة كبيرة من مؤلفي الكتب حول هذا الموضوع، يكرر بعضها محتوى البعض الآخر، وتُصنف دائمًا بين الأكثر مبيعًا. ومن بين هذه الكتب الصادرة بالإنجليزية: (Palmistry: How to Chart the Lines of Your Life) “قراءة الكف: كيف تحدد خطوط حياتك؟”، و(The Complete Book of Palmistry) ويمكن أن نترجمه على طريقة العناوين التراثية العربية بـ “الكتاب الوافي والعلم الكافي في قراءة الكف”، وهناك كتاب (Talk to the Hand: A Field Guide to Practical Palmistry) “الحديث إلى اليد.. الدليل العملي لقراءة الكف”.