تم اصطحابي لزيارة قطيع الرعي وسط الرمال بين الرياض وحائل في المملكة العربية السعودية. بقيت على بُعد مسافة قصيرة من القطيع، واقترب منّي جمل فضولي (قيل لي إنه “ناقة”، وهي أنثى الجمل) تسير بتمهل وفي قدمها حبل. وعندما اقتربت، ركبت على عنقها ذي اللون الأسمر الخفيف، الذي كان على شكل قوس كبير، حيث وَضَعت رأسها أمامي تمامًا، وعدّلت وضعية جلوسي عليها بفضل ما لديها من ميزات، كي أتفادى ردود فعلها الغريبة والمضحكة إذا لم يكن الشخص بارعًا في ركوب الإبل: عينان بنيتان داكنتان؛ آذان صغيرة عمودية؛ خياشيم سديلية ضخمة؛ شفة علوية مشقوقة وشفة سفلية متدلية. وقد لاحظت بالكاد السنام، أو الساقين، والتي يمكن أن تبدو طويلة ونحيلة بشكل غير متناسب، مثل الزرافة إلى حد ما.

لكنني مدحت تلك الناقة قائلًا: لقد كانت فضولية وتتمتع بالثقة. كانت عيناها تشبهان عيون الخيول – إلا أنهما تتجهان نحو الأسفل – ولها ثلاثة جفون طويلة ورموش تشبه المِجَس لتحميها من أشعة الشمس والرمال، وتأمُّلها مصدر للروعة والدهشة. بين الحين والآخر، كان جفنها الأعمق يتحرك في الجوانب مثل ممسحة الزجاج الأمامي. وهذه كانت بداية تقديري الطويل لعجائب تكيّف الإبل.

في رحلة أخرى إلى الصحراء، تعلمت شيئًا عن حليب الإبل. كنا في فصل الربيع، وكنت بصحبة سعوديين من هواة الإبل. كنا نسير على طريق وعرة بلا هدف لمدة ثلاثة أيام، حول الكثبان الرملية، بحثًا عن قطعان الإبل. وقد رحب البدو أصحاب القطيع بنا ترحيبًا حارًا. وقد عبَّرنا عن إعجابنا بصغار الإبل وتحدثنا عن الأمطار والرعي. لقد قدموا لنا حليب الإبل الطازج، الدافئ والقشدي، في قُرَب وأوعية. وكانت كل رشفة منه طيبة المذاق. وأوضح مضيفونا أن حليب الإبل، مثل العسل، يحتوي على ما يسميه الفرنسيون مركبات طبيعية: المركبات العطرية في النباتات البرية التي ترعى عليها الإبل تختلف من منطقة إلى أخرى، وهي تذوب في الدهون، مما يعني أنها تؤثر على نكهة الحليب. كما رأيت الأُلفة بين الراعي والإبل، لقد كانت أُلفة حقيقية تمتاز بالذكاء والخصوصية. ولقد أخضعْتُ أحد الرعاة للاختبار وكان يمتلك قطيعًا من 53 جملًا، سائلًا إيّاه أن يتعرف على الجمل الذي ترك أثرًا معينًا على الرمال. بالنسبة ليّ، بدا كما أنه أي جمل من آلاف الجمال قد يكون ترك هذا الأثر. لقد تفحص الإبل وسار باتجاه جمل بدا لي غير مميّز، باستثناء طوق صغير كنت أخفيه على الناقة عندما صَنَعَتِ الأخيرةُ الأثر أو البصمة على الرمال. وقال “هذه الرباع”، وهي أنثى الجمل في عمر ست سنواتٍ، وأطلق عليها اسم ريما. وبالطبع كانت تلك بصمة قدمها وأثرها. “أنا أحب الإبل، وأعرف كل واحد منها مثل عائلتي تمامًا”. وكما يفعل البدو دائمًا منذ آلاف السنين، فقد أطلق الراعي على كل واحدة من الجمال الإناث اسمًا خاصًا بها، ويعتمد الاسم على سمات حقيقية أو خيالية أو ما بينهما.

“أول مرة رأيت فيها جملًا كانت في الصحراء المفتوحة”

تعد أسواق الإبل داخل المدينة أقل هدوءًا. ومنذ حوالي 10 سنواتٍ، رافقت مجموعة من الزوّار الدوليين إلى واحد من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية، في الضواحي الشمالية لمدينة الرياض. إن وجود المئات من حظائر الحيوانات الممتدة على مدى عدة كيلومترات مربعة، صنع تركيزًا واسعًا متعدد الحواس ومدعومًا بالدُعابة، ابتداءً من المالكين وصولًا إلى الهواة ومربي الحيوانات المتخصصين. استمتع الزوّار بما هو جديد ورائع جدًا، أما بالنسبة لسوزان هوبيش، فقد اعتمدت تجربتها على الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. لقد ألهمتها التجربة أن تعقد عزمها على الحصول على زوج الإبل العربي السعودي الأصيل لتربيتهما في مزرعتها في كاليفورنيا. وسأعود إلى هذه القصة لاحقًا.

لقد شملت رحلة بحثها وكذلك كل تجاربي الخاصة الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) العربية، أي الجمل أو الإبل العربي، أو بمصطلح أكثر تفصيلًا، الجمل أحادي السنام. ولا يوجد اليوم سوى نوعين آخرين من جنس الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات)، وكلاهما ثنائي السنام. يعود موطن الجمل ذو السَنَامَيْن، والجمل الوحشي، والجمل البري ذو السَنَامَيْن، إلى سهوب آسيا الوسطى، وهو نوع مهدد بالانقراض، يعيش في جيوب شمال غرب الصين وصحراء غوبي في منغوليا.

ويبلغ عدد الإبل مجتمعة في جميع أنحاء العالم حوالي 30 مليون رأس. أكثر من 90 بالمئة من هذه، أي حوالي 27 مليون، هي من الإبل العربي، والثلاثة ملايين المتبقية تقريبًا عبارة عن إبل ثنائية السنام، حيث لا يوجد بالكاد سوى 1000 جمل من الإبل البري. (في أمريكا الجنوبية، حيث روابط التدجين صغيرة جدًا وبعيدة عنها للغاية، يبلغ عدد اللاما والألباكا حوالي ثمانية ملايين).

ولا يعيش أحد منها اليوم، لا أحد على الإطلاق، في موطنه الأصلي. الإبل هي نتاج واحدة من أعظم الهجرات التي عرفتها مملكة الحيوان على الإطلاق.

الجفون الثلاثية والرموش الطويلة والخياشيم التي يمكن أن تغلق بالكامل ليست سوى جانب من التكيُّفات، على مدى ملايين السنين، التي سمحت لهذه الإبل في شرق المملكة العربية السعودية بمواصلة الحياة دون اكتراث بالعواصف الرملية.

يَعرِف الدكتور سعد الصويان البدو في شمال المملكة العربية السعودية وإبلهم معرفةً جيدةً. فقد كرّس أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة الملك سعود في الرياض، عقودًا لدراسة الروايات الشفوية عن الصحراء والإثنوغرافيا والموروثات الثقافية التي نشأت وسط صحراء النفود الكبير وما حولها.

يقول الدكتور سعد: “يُعيد الجمل إلى الأذهان كل ما هو ذو أهمية في الحياة الصحراوية. إذ إنه يتمتع بصبر غير محدود، وهو من الحيوانات الأكثر قوة والأكثر رقة”. ويضيف قائلًا: “كل ما له علاقة بالحب والتعلق والتعبيرات والمفردات والأعراف يتم استعارتها من وصفات الإبل”.

ويقدم مثالًا، حيث يجلس في مكتبته الخاصة المغطاة بألواح خشبية في الرياض ومحاطًا بكتب ومحفوظات من مئات الساعات من التسجيلات مع بدو الصحراء، قائلًا: الكلمة العربية حنين تعني “التوق إلى شيء ما. وهي مستعارة من الصوت المميز الذي تُطلِقه الإبل عندما تتوق إلى صغيرها. إذ إن ارتباط الإبل بصغيرها قوي جدًا”. ويواصل الدكتور الصويان قائلًا: “وفي الوقت نفسه، إن الإبل هي الأقوى والأكثر تحملًا والأكثر صبرًا، ولذا، غالبًا ما تتم مقارنة الشخص الشريف والنبيل بالإبل، إذ يتم تشبيه المسؤوليات الجسام في الحياة أو القيادة، لا سيما إذا كان المرء زعيمًا قبليًا، بالأحمال الثقيلة التي يحملها الجمل على ظهره صامدًا صابرًا”.

تُظهر تسجيلات ودراسات الدكتور الصويان العلاقة الحميمة والتعايش بين الجمل العربي والبشر، تلك العلاقة التي تطورت على مدى 4000 سنة، منذ أن تم تدجين الإبل لأول مرة، وعلى الأرجح في مكان ما في جنوب شبه الجزيرة العربية. وظهرت معها مجموعة معقدة للغاية ومتطورة باستمرار وغامضة من المصطلحات عن الجمل العربي. هذه ليست مجرد كلمات واستعارات فردية. يوضح الدكتور الصويان أن الإبل أصبحت حرفيًا وسيلة لنقل التقاليد شفهيًا. وتأتي الأشعار – والقصائد – كنوع من التعلق والتفاني الغنائي في وصف الجمل الذي يحمل الشاعر وأشعاره على مدى مسافات بعيدة. ونتيجةً لذلك، تنتشر الإبل العربية في التقاليد العربية الشفهية، ويتم تزويد الشِعْر بالصور والاستعارة والمجاز والسمات والأفكار الرئيسة التي تشير إليها جميعًا.

كان المراقب والمدوِّن الآخر لهذه الصورة الإثنوغرافية الشاملة هو الويس موسيل التشيكي، أستاذ الدراسات الشرقية، والكاتب والرسّام والمصوّر الفوتوغرافي ورسّام الخرائط في بداية القرن العشرين. وقد أمضى عدة سنواتٍ منذ عام 1914 في استكشاف شمال شبه الجزيرة العربية لوضع دليل بأسماء الأماكن والمفردات والتاريخ. كما كتب الحكايات والأغاني والقصائد البدوية. ويتضمن فصل في كتابه التاريخي The Manners and Customs of the Rwala Bedouins – أو أخلاق الرولة البدو وعاداتهم – والذي نشرته الجمعية الجغرافية الأميركية في عام 1928، تفاصيل حول الدلالات المتعلقة بالجمل.

لمصطلح العربي العام الذي يستخدم عادةً للجمل هو الإبل. وتشير كلمة جمل، التي تستخدم أحيانًا بالعامية، بشكل صارم إلى ذكر الجمل الذي يتراوح عمره بين 6 و20 عامًا. يبدو أن بنية الجذر الثلاثية لجذر (ج-م-ل) هي نفسها كلمة الجَمَال العربية، لكن لا يوجد رابط لغوي واضح: وكذلك الكلمتان: “الجمل” و”camel”، فإن إيقاعهما متشابه تقريبًا – وقد تشتركان في الجذور البعيدة في الفينيقية، والتي أعطت اليونانية kamelos واللاتينية الإبل. في اللغة العربية، يُشار للجمل المخصص للركوب من الذكور أو الإناث باسم ذلول. ويعد النوع الأكثر تفضيلًا من الإبل هو الناقة، وهي أنثى الجمل، ومخصصة للركوب وتبلغ من العمر خمس سنواتٍ – وتُعتبر عمومًا الأسرع. ونتيجةً لذلك، يلمِّح الشعر العربي في كثير من الأحيان إلى الناقة في كثير من أبيات الشعر الجزلة والمتألقة.

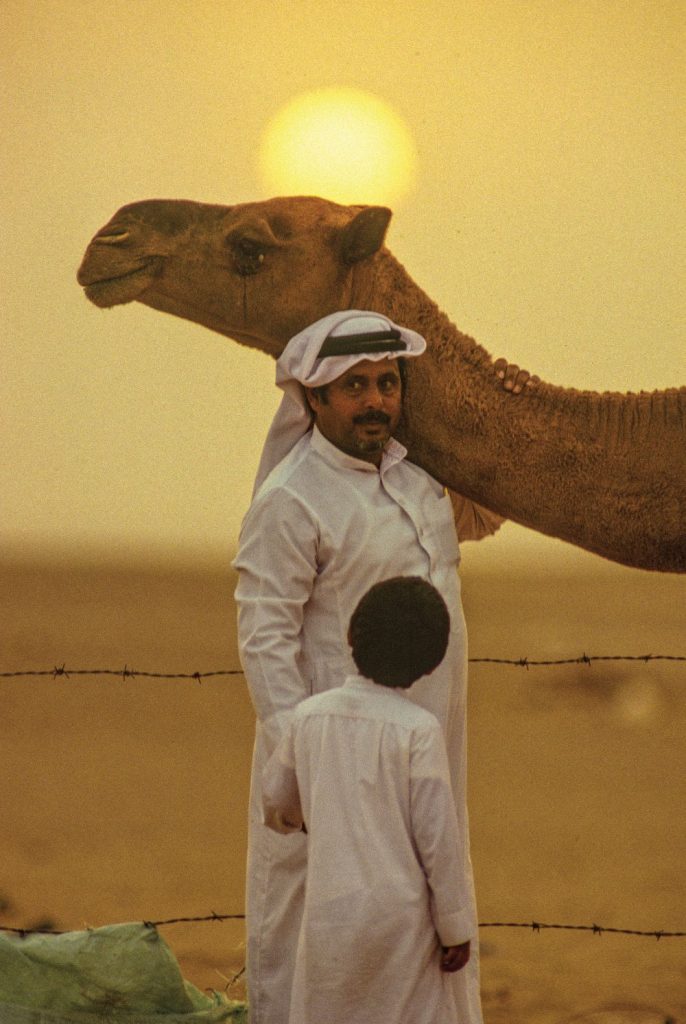

صاحب جمل يقف مع ابنه وجمله بالقرب من الرياض في المملكة العربية السعودية. للإبل موقع محوري وعميق في الثقافات من شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى، حتى إن المستشرق جوزيف فريهر فون هامر برجشتال من القرن التاسع عشر سجل 5774 كلمة عربية تتعلق بالإبل.

وقد أشار موسيل في كتابه أنّه عندما ينمو الجمل الصغير، فإنه يحمل اسمًا في كل مرحلة من مراحل نموه – تمامًا مثلما ينتقل الإنسان من مرحلة الرضاعة ثم مرحلة المشي إلى مرحلة المراهقة، ولكن بمزيدٍ من التفصيل: من الرضاعة إلى بلوغ العام الثالث، يوجد خمسة أسماء. عندما يبلغ الجمل سن أربع سنوات، يُطلق عليه اسم الجذع؛ وعندما يبلغ سن خمس سنواتٍ، يُطلق عليه الثني، أي “تغيير الأسنان”، حيث تسقط الثنايا ويحل محلها ثنايا جديدة. وهكذا، إلى أن تبلغ أنثى الجمل سن 20 عامًا تُصبح فطرًا إلى أن تموت، ويحدث ذلك في العموم في عمر ما بين 30 و40 عامًا.

وبقدر ما كان موسيل دقيقًا في كتابه، إلا أن الجوانب الكثيرة من الحياة اليومية وتقاليد البدو الرُحّل فاقت قدرته على تسجيل كل كلمة وتفاصيل تتعلق بالإبل. لقد استقصى بتعمق في أقتاب الإبل، والجمال الضالة، وقيمة الجمال واستخداماتها، وسقي الإبل، ورعيها، وأغانيها، والشرب من كرش الإبل، وأمراض الإبل. كما راقب وكتب أيضًا عن الحصان العربي، والنباتات والحيوانات الصحراوية، والخيمة والتخييم، والنظام الغذائي، واللباس، والأشعار، والزواج، والعادات الأخرى.لكن عندما يتعلق الأمر بسرد المفردات الهائلة العدد التي ربطها العرب بالإبل، فقد كان المستشرق النمساوي قد سبق وذهب إلى أبعد من ذلك منذ حوالي قرنٍ كامل. إذ جمع المستشرق جوزيف فون هامر – برجشتال 5774 كلمة عن الجمل العربي وخصائصها وأدواتها ذات الصلة. وشمل ذلك ما لا يقل عن 30 كلمة تشير إلى الحليب.

كانَ علم اللسانِيّات هو الذي ساعد في إقناع جون هير المدافع عن الإبل في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بأن الجمل البري، الذي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنه إما مجموعة متنوعة من الجمل ذي السَنَامَيْن أو نسل الجمل ذو السَنَامَيْن المستأنس، هو في الواقع مميّز من حيث الجينات الوراثية. ومن خلال العمل بين صحراء تكلامكان وكوروكاجت في شمال غرب الصين، اكتشف جون هير أن اللغة المنغولية، مثل اللغة العربية، غنية بمصطلحات عن الإبل. يتبين أن بعض اللهجات تشترك في كلمة محددة للإبل البري: حيث إن الكلمة المنغولية havtagai أي “مسطح”، مشتقة من الكلمة havtag، والتي تشير إلى رأس الجمل المسطح كسمة مميزة. يشير هذا إلى أنه تم تعريفه منذ فترة طويلة على أنه متميز عن الجمل ذو السَنَامَيْن المستأنس. في عام 2008، أظهر تسلسل الجينات بشكل قاطع أن الجمل البري ليس هو الجمل ذو السَنَامَيْن الأليف ولا الشارد عن طريق الحرير، والأهم من ذلك، ليس سلف الجمل ذي السنامين.

هذا يعني ليس فقط السلف البري للجمل العربي الذي سار نحو الانقراض، بل أيضًا الجمل ذو السَنَامَيْن المستأنس. ما تزال قصصها عن الأصول والتدجين تتكشف حتى الآن، وبسرعةٍ أكبر من أي وقت مضى، في مواقع الحفر والمختبرات من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا والأميركيتين.

“يُعيد الجمل إلى الأذهان كل ما هو ذو أهمية في الحياة الصحراوية. إذ إنه يتمتع بصبر غير محدود، وهو من الحيوانات الأكثر قوة والأكثر رقة”

- سعد الصويان

في الواقع الجمل العربي والجمل ذو السَنَامَيْن هما آخر فصيلة مستأنسة من الثدييات. كانت الكلاب والأبقار والأغنام والماعز في حظيرة الإنسان قبل حوالي 9000 سنة؛ تم جلب الأحصنة والحمير إلى الحظيرة منذ 5000 إلى 5500 سنة. لم تكن الإبل منتشرة الاستخدام على نطاق واسع حتى قبل 3000 إلى 4000 سنة، وبشكلٍ عام، يُعرف القليل عن الإبل بالنسبة لغيرها من الحيوانات الأليفة. من المحتمل أن العملية بدأت بالصيد، قبل احتجاز الإبل لاحقًا ورعيها للحليب وكذلك اللحم، وتليها وظيفتها في نهاية المطاف في عملية النقل، وفي النهاية ركوبها. هذه هي الخطوة الأخيرة التي كان لها تأثير عميق على تاريخ البشرية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

يصرّح فيصل المذن، مدير مركز أبحاث الإبل في جامعة الملك فيصل في الهفوف، بالمملكة العربية السعودية، الذي يضطلع بالحفاظ على جينات الإبل وتحسينها، قائلًا: “الإبل هي أكبر الحيوانات المستأنسة وأصعبها في إدارتها والتعامل معها. فعليك أن تكون قويًا للتعامل معها. إذ إن الجمل سيء المزاج يمكن أن يركل بكل قدم بسرعة وبشكل غير متوقع في كل الاتجاهات. كما أن انقراض الأسلاف البرية للإبل العربية والإبل ثنائية السنام أمرٌ حديث نسبيًا، خاصةً عند مقارنتها بقصة أجدادها الأطول. من الناحية البيولوجية، تنتمي إبل اليوم إلى عائلة تعرف باسم الجَمَلـيّات، أو الإبْلِـيّات: حيوانات عاشبة (عواشب) مزدوجة الأصابع وشفتها العليا مشقوقة، ولا يشتمل أعضاؤها على اللاما والألبكة المستأنسة فحسب، بل أيضًا حيوانات الغوناق والفِكّونة البرية في أمريكا الجنوبية”.

تم اكتشاف بقايا أسلاف الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) في عام 1848 بواسطة صياد فراء يعمل في النهر الأبيض في ولاية داكوتا الجنوبية في وسط الولايات المتحدة. قام علماء الحفريات بتأريخ اكتشافه قبل 35 مليون سنة، في العصر الإيوسيني، عندما كانت تلك المنطقة تتألف من غابات بصورة عامة. وقد أطلقوا على هذا الحيوان العاشب بـپُبرُثيريوم. كان حجمها كحجم الماعز، فتشبه بذلك إلى حد بعيد حجم اللاما اليوم، وقد تطورت من مخلوق أصغر حجمًا إلى أرنب كبير الحجم، والاسم العلمي هو بروتيلوبس.

منذ حوالي 34 مليون سنة، أثناء الانتقال من العصر الأيوسيني إلى العصر الأوليغوسيني، أصبح المناخ في أمريكا الشمالية أكثر برودةً وجفافًا. بدأت الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) في التنويع إلى Stenomylus الذي يشبه الغزال، وFloridatragulines خطم الأنف، وMiolabines قصير الساق، وAepycamelines طويل العنق، وOxydactylus الذي يشبه الزرافة. كانت Titanotylopus وGigantocamelus الأثقل وزنًا من تلك الفصيلة. قبل 20 مليون سنة، ازدهر حوالي 13 جنسًا من الإبل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وقبل أربعة ملايين سنة، كانت الإبل هي المخلوقات ذوات أكبر أصابع (مزدوجات الأصابع) على الإطلاق في القارة.

تشير الدراسات الحديثة لعينات الحمض النووي المأخوذة من عظام الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) إلى أنه، قبل حوالي 25 مليون سنة، ظهرت قبيلتان من عائلة الإبل: قبيلة اللاماوية، التي تفرقت جنوبًا في نهاية المطاف لتصبح الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) في أمريكا الجنوبية اليوم، وقبيلة الجملاوية، التي انتقلت شمالًا تدريجيًا.

“الإبل بأنواعها هي آخر الثديات المستأنسة وفقًا للدراسات التي اٌجريت في هذا المجال”

تعتمد هذه الاستنتاجات على الاكتشافات مثل اكتشاف الحفرية پرُكَمِلُس، والتي تبين أنها الجد القديم الأكثر مباشرةً لكل من الجمل العربي والجمل ذو السَنَامَيْن. وقد تم اكتشاف هذه الحفريات في عام 1913 في إقليم يوكون في كندا عن طريق المنقب عن الذهب كلوندايك، مما كشف أن الإبل كانت قد انتقلت بعيدًا إلى الشمال.

يقول غرانت زازولا، رئيس علم الحفريات في حكومة إقليم يوكون: “مناجم الذهب هذه هي “منجم ذهب” حقيقي للتعرف على المناخ والجيولوجيا والحيوانات والنباتات التي عاشت عندما كانت أمريكا الشمالية مرتبطة بآسيا عن طريق البر التي أصبحت الآن مغمورة تحت مضيق بيرينغ. وظهر “الجسر البري” لأول مرة منذ حوالي ثمانية ملايين سنة، وبقي حتى غُمِرَ مرةً أخرى قبل 14500 سنة. ويبقى الكثير غير معروف حول التبادلات البيولوجية التي سهّلها (بما في ذلك، بشكل خاص، الهجرات البشرية التي استقرت في الأميركيتين)”.

يقول زازولا، الذي يقضي الصيف في الحفر في منطقة كلوندايك: “الإبل تتصدر قائمة أمنياتي بالنسبة إلى الحفريات القديمة الآن”. “إنها نادرة بشكل لا يصدق. أعتقد أن هناك حوالي 50 عظمة معروفة تم العثور عليها في ألاسكا أو يوكون، وهذا مقارنة بعشراتٍ الآلاف من المَامُوثات المغطاة بالصوف في العصر الجليدي الصوفي والبيسون والخيول”.

يقول المثل الهندي: “كن مثل الجمل، تَحمِل الحلوى وتتغذى على الأشواك”، الأمر الذي يذكّر بدور الجمال التي مهدت طريق الحرير لجعل التبادل التجاري ممكنًا عبر الصحاري الشاسعة وسهوب وجبال آسيا. غالبًا ما كان يتم استخدام الإبل ثنائية السنام في هذه التجارة، وفي حين أن معظم الإبل ذوي سنامين مستأنسة ، إلا أن هناك حوالي 1000 رأس من الجمل الوحشي، الإبل البري المهددة بالانقراض، ما زالت في شمال غرب الصين وفي صحراء غوبي في منغوليا. يعيش العديد منهم في محمية أُنشئت عام 2003 بالقرب من لوب نور، الصين، حيث تم التقاط هذه الصورة.

حتى في أقصى الشمال والشرق، ومن عام 2006 إلى عام 2009، اكتشف فريق بحث بقيادة المتحف الكندي للطبيعة 30 قطعةً من الإبل في جزيرة إليسمير في مقاطعة نونافوت. قام العلماء بتأريخ البقايا إلى 3.5 ملايين سنة، منتصف العصر البليوسيني، وهي مرحلة عالمية دافئة عندما كانت المنطقة مغطاة بالغابات الشمالية. أكدت بصمة الكولاجين، وهي تقنية متقدمة في جامعة مانشستر في إنجلترا، أن العظام تنتمي إلى الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات).

توضح ناتاليا ريبزينسكي، عالمة الحفريات في المتحف الكندي للطبيعة والتي قادت العديد من الرحلات الميدانية في القطب الشمالي، قائلةً “هذا اكتشاف مهم لأنه يقدم أول دليل على أن الإبل عاشت في المنطقة القطبية الشمالية العليا”. وأضافت أن هذا الاكتشاف لم يوسع نطاق الإبل في

أمريكا الشمالية شمالًا بنحو 1200 كيلومتر فحسب، بل اقترح أيضًا أن: “السُلالَة (النَسَب) التي أدت إلى ظهور الإبل الحديثة ربما تكون قد تم تكييفها في الأصل للعيش في بيئة غابات في القطب الشمالي”.

كما توضح ناتاليا: “لدينا الآن سجل أحفوري جديد لفهم تطور الإبل بشكل أفضل، حيث إن أبحاثنا تظهر أن سلالة پرُكَمِلُس كانت تعيش في أمريكا الشمالية لملايين السنين، وأبسط تفسير لهذا النمط هو أن سلالة پرُكَمِلُس نشأت هناك”. وأضافت: “لذلك ربما تكون بعض الخصائص التي تُرى في الإبل الحديثة، مثل أقدامها المسطحة العريضة، وعيناها الكبيرتان والسنام لتخزين الدهون، عبارة عن تكيُّفات مستمدة من العيش في بيئة قطبية”.

“الأقدام المسطحة العريضة، والعينان الكبيرتان والسنام لتخزين الدهون ربما تكون تكيُّفات مستمدة من العيش في بيئة قطبية”

-ناتاليا ريبزينسكي

كذلك، فإن باطن القدم العريض المميز والمقسم الآن والذي أصبح مفيدًا للغاية في الصحاري الرملية الناعمة لم يقلّ فائدة عن التأقلم مع الثلج. وبالمثل، حتى سنام الإبل الشهير الذي يخزن الدهون (وليس الماء) كان تكيفًا لتحمُّل الشتاء القارس. وكانت تلك العيون الكبيرة، التي أشاد بها الشعراء البدو والتي يقدِّرها حكام عروض الإبل، قد تكون ساعدت على التحمّل خلال ستة أشهر من الظلمة الحالكة. أمّا أسنان الإبل، التي أصبحت قادرة الآن على مضغ الأشواك الحادة، لم تكن أقل إفادةً عند رعي النباتات القاحلة في القطب الشمالي.

على الجانب الغربي من الجسر البري، أدّت اكتشافات پرُكَمِلُس إلى تأكيد فرضية أنه كان أول قبيلة جملاوية انتقلت إلى آسيا، وأنه السلف لجميع أنواع الإبل اليوم. وتشمل هذه الاكتشافات الصين وروسيا والهند وكازاخستان، وكذلك سوريا والجزائر وإيطاليا وحتى أقصى الغرب مثل إسبانيا.

وبالإضافة إلى پرُكَمِلُس، استمرت أربعة أجناس أخرى على الأقل من الإبل في البقاء في أمريكا الشمالية حتى انقرضت في تلك القارة، إلى جانب الماموثات المُغطاة بالصوف والثدييات الكبيرة الأخرى، قبل حوالي 13000 سنة.

منذ حوالي 3.5 ملايين سنة، سمح المناخ الأكثر دفئًا للغابات الشمالية بالازدهار بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، حيث تم العثور على عظام الأحفورة پرُكَمِلُس في إقليم يوكون في كندا. وربما تكون الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) في تلك المنطقة قد طورت سنامها المخزِّن للدهون وأقدامها للمشي فوق الثلج.

يظلّ تفكيك قصة هجرة الإبل من أمريكا الشمالية إلى آسيا لغزًا محيّرًا يحظى باهتمام متزايد بين الباحثين وعلماء الآثار. وتشمل رموز هذا اللغز انقراضات لاحقة، وحلقات تدجين لنوعين على الأقل ومواقع تشتمل على جزء كبير من آسيا والجزيرة العربية وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وتدعو إلى البحث عن إجابات عن السؤال، “سنام واحد أم سنامان؟”.

في عامي 2003 و2005، اكتشف علماء الآثار السوريون والسويسريون بعض العظام الكبيرة بشكل غير عادي في واحة الكوم، وهي “منطقة جذب للعلماء” المهتمين بحقبة ما قبل التاريخ بين منطقتيْ الرقة وتدمر. وعندما تمّ التأكد من أنها بقايا الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات)، أظهرت تلك العظام أن الإبل العملاقة لم تكن مقصورة على أمريكا الشمالية. عاش هذا النوع الذي يحمل اسم الجمل السوري (الجمل العملاق) منذ حوالي 100 ألف سنة، ويزن حوالي 1000 كيلوغرام، ويبلغ طوله ثلاثة أمتار – أي أكثر من ضعف حجم الجمل في عصرنا – أي بحجم الفيل تقريبًا.

كما أوضح عالم آثار “العصر الحجري القديم” جان ماري لو تينسورر من جامعة بازل في سويسرا، قائلًا: “لم يكن حجمها الهائل فقط هو الذي أثار دهشة العلماء. فحتى تاريخ هذا الاكتشاف، لم يكن أحد يعلم أن الجمل العربي كان موجودًا في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 آلاف سنة”.

بالإضافة إلى دفع وجود الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) إلى الوراء 90 ألف سنة، تشير الطبقات من الاكتشافات إلى السكان المستدامين على مدى آلاف السنين. جنبًا إلى جنب مع الإبل العملاقة، اكتشف علماء الآثار أيضًا بقايا من أنواع الإبل الأصغر حجمًا، وكذلك الغزال، والمها، والجاموس، ووحيد القرن، والخيول الأولى (الخيليات)، وعدد قليل من الحيوانات آكلة اللحوم. وتم اكتشاف بقايا بشرية وأدوات قريبة من موقع الاكتشاف تلمّح إلى صيد تلك الحيوانات.يكتب لو تينسورر: “أن الإبل هي أنواع جذابة من الثدييات الكبيرة المستأنسة،

لكن تركيب بنية أجسامها وتاريخها وتطورها غير معروفة. نحن نعلم أن عائلة الجَمَلـيّات (الإبْلِـيّات) استعمرت أوراسيا من أمريكا الشمالية باستخدام الجسر البري عبر ما يُعرف الآن بمضيق بيرينغ منذ ما بين ستة وسبعة ملايين سنة مضت، وأنها تضمنت بعض الأشكال الكبيرة الحجم من جنس پرُكَمِلُس التي لا يُعرف عنها سوى القليل جدًا”.

ولكن فقط عدد قليل من الدراسات كانت قد حاولت وصف ومقارنة الهياكل العظمية للجمل ذي السَنَامَيْن والجمل العربي، وما زالت هناك فجوات كثيرة فيما يتعلق بالتدجين، والأصول الدقيقة لجنس الجمل وغير ذلك الكثير.

“شخص ما -على الأرجح أحد التجار كان على اتصال بمربي الإبل العربية- فكّر في تهجين النوعين معًا واكتشف أن الهجين حيوان مثالي يستطيع حمل الأثقل”

-ريتشارد بوليت

بالإضافة إلى الاستنتاج الحديث بأن الجمل البري ينتمي إلى سلالة مميزة ولكن غير مؤكدة حتى الآن، فإن تسلسل الجينوم يشير أيضًا إلى أن الانقسام بين الجمل العربي والجمل ذي السَنَامَيْن قد يكون بدأ في أمريكا الشمالية أيضًا. يشير هذا أيضًا إلى أن الجَمَلـيّات أحادية السنام ربما وصلت إلى آسيا قبل وصول الجَمَلـيّات ثنائية السنام. وللتنوع الجيني نقاش في هذا الأمر أيضا: إذ يوجد حوالي 90 سلالة من الجمل العربي معترف بها، مقارنةً بـ 41 سلالة من الجمل ذي السَنَامَيْن فقط.

ومما يزيد القصة تعقيدًا مسألةٌ محيِّرة تتعلق بالتهجين. وقد أدى ذلك إلى مسارين خاطئين، أحدهما يرجع إلى الواقع والآخر بسبب أسطورة تستند إلى ما تَبيَّن أنها فرضيات غير صحيحة. وإن تهجين الجمل العربي والجمل ذي السَنَامَيْن ينتج عنه جمل هجين أحادي السنام، يُنتج المزيد من الحليب ويكون أكبر وأقوى من أي من الوالدين الأصليين. ومع ذلك، فهو أكثر عُرضةً للإصابة بالمرض، واستمرار التهجين مع الجمل الهجين يؤدي إلى تدهور السلالة. ونتيجةً لذلك، لا يتم جمع نوع واحد في القطيع، ولكن يتم تجميع النوعين معًا من أجل التحسين الانتقائي، وذلك عمومًا باستخدام الجمل ذي السَنَامَيْن الذكر والجمل العربي الأنثى (الناقة)، منذ آلاف السنين.

يرى ريتشارد بوليت، الأستاذ الفخري في جامعة كولومبيا والمتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، أن أول تهجين متعمد من المحتمل أنه حدث في مكان ما بين شمال شبه الجزيرة العربية ومنطقة دجلة-الفرات في وقت ما بين عام 250 قبل الميلاد وعام 224 بعد الميلاد. كما ذكر في كتاب له بعنوان The Camel and the Wheel أو (الجمل والعَجَلة) – الذي يدرس تدجين الإبل وظهور فئة من البدو المشتغلين بتدجين الإبل – قائلًا: “شخص ما – على الأرجح من تجار كانوا على اتصال بمربيّي الإبل العربية – فكّر في تهجين النوعين معًا واكتَشَفَ أن الهجين حيوان مثالي يستطيع حمل الأثقال”.

تفوُّق الهجين على الوالدين الأصليين في القدرة على حمل الأثقال جعله مرغوبًا جدًا. وبحلول الحقبة الإسلامية، كان الناس يستخدمون إبل ثنائية السنام في إيران وأفغانستان في المقام الأول لتهجين الإبل. وفي أقصى الغرب، كانت الجيوش العثمانية تعتمد على إبل هجينة أحادية السنام لنقل البضائع. غير أن تربية الإبل الهجين لم تتحقق في شبه الجزيرة العربية، حيث إن رعاة الإبل من البدو الرُحّل هناك قاموا بحماية سلالة إبلهم العربية. ومع مرور الوقت، تم تشكيل مجموعة واسعة من حوالي 90 سلالة غير مهجّنة.

لقد أدّت التربية الهجينة أيضًا إلى الاعتقاد بأن الإبل العربية نشأت من الإبل ثنائية السنام. حتى الحرب العالمية الثانية، كانت تربية قطيع الإبل العربية في شمال أوروبا في إيطاليا بالقرب من بيزا. ويعود أصلها إلى هدية من 20 جملًا – من بين حيوانات أخرى – مُنحت عام 1622 من أمير تونس إلى دوق توسكانا الكبير. وكشفت سلسلة من الدراسات البيطرية والتشريحية التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع في القرن التاسع عشر في مزرعة الدوق الكبير عن وجود سنام ثانٍ بدائي في كل من الإبل العربية البالغة والجنينية. وأدّى ذلك إلى استنتاج مفاده أن الإبل العربية كانت نوعًا من الإبل ثنائية السنام.

ولكن الأبحاث دحضت هذا الأمر في عام 2010. فقد أظهر فحص الإبل العربية الأصيلة في مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي في إمارة دبي عدم وجود مثل هذه الميزات. على الرغم من أن استنتاجات الأبحاث الإيطالية كانت خاطئة، إلا أن النتائج التشريحية لم تكن خاطئة: كان للقطيع الإيطالي غير المعروف من قبل الفاحصين، أصل هجين مهم، وهذا هو ما أنتج أثر السنام الثاني.

ناتاليا ريبزينسكي، عالمة الحفريات في المتحف الكندي للطبيعة، تجمع حفريات من الجمل في القطب الشمالي خلال رحلة استكشافية ميدانية في عام 2008 إلى موقع Fyles Leaf Bed في جزيرة إليسمير في نونافوت.

أدَّت الدراسات الحديثة التي أُجريت على الحفريات القديمة إلى أن يقترح العلماء أن تدجين الجمل ذي السَنَامَيْن، الذي دفع التنمية الثقافية والاقتصادية عبر سهول آسيا الوسطى، وبالتالي فتح طريق الحرير الممتد حتى أطراف أوروبا، قد حدث في وقت مبكر جدًا مما كان يُعتقد في السابق، كان منذ حوالي 5000 سنة في المنطقة التي أصبحت الآن الحدود بين تركمانستان وإيران.

من المحتمل أن يكون تدجين الجمل العربي قد حدث بعد ألف سنة أو أكثر، لكن الفترة الدقيقة ما زالت غير مؤكدة. كما فتح تدجين الجمل العربي شبكة للتجارة، وذلك عبر طرق البخور، وفي شمال إفريقيا عبر طرق الصحراء الكبرى. قام هانز بيتر أوربمان، الأستاذ السابق لعلم الآثار في جامعة توبنغن، بحفر منطقة مليحة في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم التوصل من خلال عظام الإبل إلى رؤى حول انتقال الإبل من الحياة البرية إلى التدجين. كانت كل من أنواع الجمل العربي والجمل ذي السَنَامَيْن البري أكبر من الحيوانات المستأنسة في وقتٍ لاحق.يستنتج أوربمان، وفقًا للأدلة المتاحة، أن تدجين الجمل العربي “حدث في مكان ما في شبه الجزيرة العربية خلال فترة الانتقال من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي منذ حوالي 3000 سنة”. ويأتي الدليل من العديد من المواقع الأثرية في الإمارات العربية المتحدة التي يعود تاريخها إلى أبعد من ذلك، حيث تم العثور على بقايا من الإبل البرية التي كان يجري اصطيادها، بعضها كان على الساحل حيث يبدو أن الإبل البرية، مثل سليلتها، ربما تنجذب إلى الرعي على أشجار المانغروف.

يأمل العلماء أيضًا في ظهور بقايا أحفورية على طول ساحل البحر الأحمر غير المستكشف إلى حد كبير في المملكة العربية السعودية، وكذلك في الآلاف من الحفريات القديمة في المملكة، والتي يجري مسح بعضها واستكشافها.

الأبل تصطف للحلب في مزرعة ألبان في دبي. حليب الإبل الذي كان يتناوله البدو منذ أمدٍ بعيد يأخذ طريقه إلى رفوف البقالات الآن. يحتوي على نسبة دهون أقل من حليب البقر، وهو خالٍ من اللاكتوز وغني بالحديد وفيتامين سي والبروتين.

تقول باميلا بيرجر، عالمة في علم الوراثة المحافظة في معهد أبحاث بيئة الحياة البرية في فيتموني في مدينة فيينا بالنمسا: “ما تزال هناك العديد من الأسئلة التي نبحث عن إجابات لها”. “لقد نجحنا في تحويل الجمل العربي البري إلى حيوان مستأنس، لكننا ما زلنا لا نعرف كيف وأين بدأ التدجين، وما تأثيره على حيوانات اليوم”.

تشرح بيرجر التحديات التي تواجهها هي وغيرها من العلماء. الدراسات الوراثية للإبل تتخلف كثيرًا عن تلك الدراسات الخاصة بالخيول. وتقول: “غالبًا ما تكون اكتشافات الخيليات من مناطق دائمة التجمد، وهناك الكثير من المواد الوراثية المتاحة، لكن بقايا الإبل أقل بكثير وتوجد دائمًا في المناطق الأكثر دفئًا، حيث التعرض للأشعة فوق البنفسجية والحرارة يتلف الحمض النووي”. وتضيف بيرجر قائلةً: “إنها ليست مسألة معرفة أو تقنيات. بل إنها مسألة توفير الموارد للدراسات والحصول على عيّنات جيدة”.

ومع ذلك، حققت بيرجر وفريقها الاكتشافات. فعلى سبيل المثال، أثناء عملية التدجين، قام الإنسان بتربية الحيوانات المستأنسة عن طريق اختيار تلك الأجزاء من النمط الجيني التي حققت أكبر قدر من الفوائد، ومع مرور الوقت، قلّل هذا من التنوع الجيني. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال مع الجمل العربي، الذي ما يزال يُظهر التنوع الجيني الهائل. وهذا يجعل الإبل فريدة من نوعها بين الحيوانات المستأنسة.

باستخدام عينات من أكثر من 1000 من الجمال العربية التي تمت مقارنتها مع العينات الأثرية، خلصت بيرجر وفريقها إلى أن التنوع الجيني للجمل العربي كان نتيجة لاستخدامه على نطاق واسع كحيوان نقل. وتسببت القوافل البرية ذهابًا وإيابًا على مدى مسافات طويلة في جعل الإبل العربية في اتصال مع بعضها البعض. وعلى مر القرون، نتج عن ذلك هذا التدفق الجيني الذي عزز التنوع. على النقيض من ذلك، شهدت حيوانات المزرعة مثل الأبقار والأغنام والدجاج تآكل مواردها الوراثية.

تفتح هذه المعرفة الباب أمام بحث جديد حول السمات المثلى التي يمكن أن تساعد في زيادة التكاثر الانتقائي لإنتاج اللحوم والحليب على نطاقات التسويق الشامل. (انظر الصورة السفلى في صفحة 14) وقد يساعد أيضًا في تحسين الماشية المخصصة للسباقات والعروض. مثل الأنواع المستأنسة الأخرى، تنتقل الإبل أيضًا بسرعة إلى عصر تدار فيه علاقتها بالبشر بشكل حذر وعلمي أكثر. لقد حققت تكيّفات ملحوظة وواسعة النطاق، وقد ألهم تعايشها مع البدو الرُحّل العديد من الثقافات. وبذلك، حقق الجمل أيضًا تميُّزًا لكونه حيوانًا مستأنسًا، عند مقارنته بالحيوانات الأخرى، يقدم ويوفر مجموعة متنوعة من الاستخدامات البشرية التي لا مثيل لها مقارنة بالحيوانات المماثلة الأخرى. وتشمل هذه المواد الغذائية من خلال الحليب واللحوم، وموارد مثل الصوف والفراء والجلد والسماد، فضلًا عن الخدمات مثل السفر لمسافات طويلة، وحمل البضائع لمسافات طويلة، وأداء دور الشركاء الصبورين في أداء المهام الزراعية، ورافعي المياه من الآبار.

اليوم، تمنحنا الإبل وأصحابها من البشر أيضًا المتعة والترفيه من خلال السباقات والأنشطة الثقافية مثل مهرجانات الإبل. وهم يوفرون الآن الأساس لزيادة الاهتمام الأكاديمي والعلمي من خلال منظمات مثل الجمعية الدولية للأبحاث والتنمية في مجال الإبل، والجمعية الدولية للتحسين الوراثي للإبل والمحافظة عليه، ومركز أبحاث الإبل في جامعة الملك فيصل. يعزز الجميع البحث والعمل الميداني والمؤتمرات وتبادل المعلومات في مجال “علم الإبل” المتنامي. يقول فيصل المذن، مدير مركز أبحاث الإبل: “بينما قد تركز بعض الدراسات على تحسين الإبل من أجل السباقات ومن أجل مظهرها، ينصب اهتمامنا أكثر على تحسين سلالات الاستخدامات الإنتاجية”. ويواصل قائلًا، يتعاون الزملاء مع جامعة منغوليا الداخلية لإيجاد “منتجات جديدة من الإبل من الحليب والدهون لمستحضرات التجميل وكذلك دراسات جهاز المناعة”.

لَمْ تقدر سوزان هويبيش، التي كانت منبهرة من الإبل التي رأتها في السوق في الرياض على تمالك نفسها، حتى إنها شرعت في الحصول على زوج أصيل من الإبل لمزرعتها في كاليفورنيا، للعمل على تحقيق حلمها. لقد منعتها القيود المفروضة على الواردات الحيوانية إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط من ذلك. وقد قبلت شراء زوج مولود محليًا. ما نسبهم؟ أستراليا – التي استوردت أول إبل عربية إلى أراضيها في القرن التاسع عشر. الهجرة العظيمة مستمرة.

أي الإبل أفضل؟

هل يمكن لجِمال السباقات أن تستفيد من نفس النوع من العلوم الإنجابية التي ساعدت لعقود على تطوير خيول السباق؟ في التسعينيات، كان هذا السؤال في ذهن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء، وحاكم دبي وهاوٍ لسباق الخيل والهجن. وفي الوقت نفسه، كانت جوليان (لولو) سكيدمور قد حصلت مؤخرًا على شهادة في علم الحيوان من جامعة لندن، للعمل مع اختصاصي استنساخ الخيول الشهير توينك ألين في كامبريدج، إنجلترا. وعندما تم تواصل آل مكتوم مع ألين للتشاور بشأن مشروع نقل الأجنة للهجن، أرسل سكيدمور كباحثة مساعدة. وسرعان ما أدركت أنه بينما يُعرف الكثير عن تكاثر الخيول، إلا أن القليل كان معروفًا عن تكاثر الإبل. بعد سبعة وعشرين عامًا، أصبحت سكيدمور المديرة العلمية في مركز استيلاد الهجن في دبي. أرامكو وورلد تتحدث إليها عبر سكايب.

أرامكو وورلد: ماذا تفعلين في مركز استيلاد الهجن؟

سكيدمور: يوجد في المركز مجموعة تضم حوالي 200 رأس من الهجن الخاضعة للأبحاث. عندما بدأت العمل، ونظرًا لأنه لم يُنشر سوى القليل عن الإبل، تمكّنا من القيام بالكثير من العمل الرائد في الدورة التناسلية الطبيعية. وقد أدى ذلك إلى القيام بالكثير من عمليات نقل الأجنة وتجميد الأجنة – بعضها كان لأول مرة [في هذا المجال]. أفترض أن أهم ما في الأمر كان تقديم هجين من أُم من اللاما وأب من الإبل. إذا تمكنت من استيلاد حيوان بحجم الإبل مغطى بفراء مثل الألباكا، فسيكون لديك الكثير من الألياف الجيدة والأشياء التي يمكنك العمل معها، حيث سيكون لذلك فائدة عملية.

أرامكو وورلد: ما سبب أهمية دراسة الإبل؟

سكيدمور: أصبحت الإبل الآن أكثر شعبية. كان سباق الإبل هنا هو الدافع الرئيس. تُعادل قيمة الإبل الكثير من النقود، مثل قطاع سباقات الخيل الأصيلة في المملكة المتحدة، لذلك، فعليك أن تدرس وتبحث لمعرفة ماهية المشكلات وكيفية تقديم حلولٍ لها. لكنها تُستخدم أيضًا كمصدر للألبان الآن، وأصبحت ذات شعبية أكثر فأكثر. كما أنَّ هناك العديد من الفوائد الصحية المختلفة، والأجسام المضادة للإبل مختلفة قليلاً. لذا، كلما اكتشفنا خصائص الإبل، وجدناها أكثر روعةً. يمكنك توفير الحليب واللحوم وتوفير وسيلة نقل، مع استيراد القليل جدًا من المواد الغذائية، لذلك تعد الإبل مهمة جدًا بالنسبة إلى البلدان النامية أيضًا.

أرامكو وورلد: ما أنواع الأبحاث الأخرى التي يُجرى تنفيذها؟

سكيدمور: لقد نجحنا في استنساخ الإبل، ونحن نعمل الآن على زرع الكثير من خلايا الإبل. وإننا نعمل على الخلايا الجذعية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تحسين أشياء مثل الساقين والأوتار – تمامًا مثلما [تفعل] في الأجناس الأخرى. وسوف يكون هناك بعض العمل الذي أفكر فيه بشأن الأجسام المضادة، والدم، وكل ذلك ما زال في بداياته في الوقت الحالي. أعتقد أن الجامعات تُجري الكثير من الدراسات الآن حول الإبل، وأن الناس أصبحوا بالفعل أكثر معرفةً بالإبل. فبدلًا من [رؤية] تلك الحيوانات الغاضبة ذات السنام في الصحراء، بدأوا بالفعل في إدراك فوائدها. في نهاية المطاف، ومع تفاقم ظواهر الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي، إذا حدث كل هذا بالفعل وانتهى بنا المطاف إلى تصحر اليابسة، فستكون الإبل هي الوحيدة التي يمكنها البقاء. ستكون الإبل من الأنواع التي ستبقى على قيد الحياة، باعتقادي.

اترك تعليقاً