السينما هي الفن السابع من حيث تاريخ ظهورها بعد الفنون الستة الكبرى، وهي العمارة والنحت والرسم والأدب والموسيقى والأداء، ولكنها قد تكون الفن الأول من حيث استحواذها على اهتمام العالم.

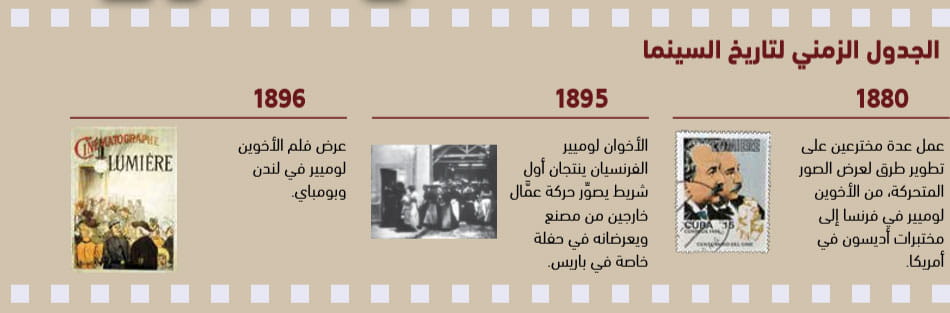

فمنذ ظهور الصورة المتحرِّكة في أواخر القرن التاسع عشر، وقبل أن يصبح الفِلْم ناطقــــاً ثم ملوّنـاً، لم يتطلب هذا الاختراع الجديد سوى سنوات أو حتى أشهر معدودة لينتشر انطلاقاً من مهده في أوروبا عبر مدن العالم، وصولاً الغرب الأمريكي وإلى بومباي وبكين شرقاً، مروراً بالقاهرة وغيرها.

وطوال القرن العشرين، كانت دور السينما من معالم المدن، ومن أقوى نقاط الجذب فيها. نافست بنجاح المتاحف والمكتبات العامة عند مريدي الأنشطة الثقافية. فبات التوجه إلى صالة السينما فعلاً ترفيهياً وثقافياً، يُدرج ضمن البرامج الأسبوعية عند الملايين. حتى ليقال عن وجه حق إن السينما عرّفت الناس في أقاصي العالم على ما في أقاصيه الأخرى.

في هذا الملف، يستطلع إبراهيم العريس، بمشاركة من فريق التحرير تاريخ السينما ومسارها وتطوُّر مذاهبها الفنية، انطلاقاً من التساؤل حول ما يخبئه لها المستقبل، علماً أنها لا تزال حتى اليوم تنتقل من حال إلى حال أفضل.

فنّ سابع أم فن جامع لسبعة فنون وأكثر؟ فن حقيقي أم مجرد ترجمة بالصورة المتحركة لنصوص أدبية أو لتواريخ محدَّدة سلفاً؟ وهل نحن هنا أمام فن إبداعي أم أمام صناعة؟ أمام لعبة تجارية أم أمام أدوات تلاعب فكرية؟

هذه ليست سوى قلة من زحام أسئلة ما برحت تُطرح على فن السينما، منذ أن وُجد هذا الفن. وهي تُطرح اليوم بإلحاح أكثر، كما يحدث في كل مرة يصل فيها فن القرن العشرين هذا إلى لحظة مصيرية في تاريخه. ولعل اللحظة الراهنة تبدو لنا مصيرية أكثر من أي وقت مضى، إذ نعرف جميعاً أن السينما تعيش لحظة انتقالية لا سابق لها، بفعل ظهور وسائط حديثة، يرى البعض أنها تنافس السينما في إيصال الفِلْم إلى المشاهد.

بيد أن ما يتعيَّن المسارعة إلى قوله هنا، هو أن التحوُّلات التي قد تشهدها السينما لن يعني بأي حال من الأحوال، موت صناعة الفِلْم نفسه.

فإذا كان البعض يرى أن تقنيات “الفرجة” الجديدة والحديثة والبالغة التنوُّع، تهدِّد بشكل أو بآخر عملية العرض السينمائي الجماعي نفسها، وبشكل أكثر تحديداً، وجود صالات العرض التي كادت أن تكون طوال القرن العشرين وفي مدن العالم كافة، من أبرز أماكن الاحتشاد البشري وأكثرها ألفة، لصالح عروض فردية منزلية أو غير منزلية للأفلام السينمائية، ندرك طبعاً أن الأمر سيظل يحتاج وفي مطلق الأحوال، أفلاماً لتعرض هنا أو هنالك. ونعرف أن تعريف هذه الأفلام لا حدود له بين روائية ووثائقية وطويلة وقصيرة ومتوسطة وغير ذلك.

كل هذه التمايزات التقنية تتعايش في عالم السينما منذ لحظاتها الأولى. ولسوف تظل متعايشة في نوع من حسن الجوار طالما أن الناس في حاجة إلى مشاهدة صور تتحرَّك أمام أعينهم تعرض لهم حكايات أو أحداثاً أو مشاهد. والحقيقة أننا، إذ نقول هذا، إنما نورد مواربة التعريف الأبسط للفن السينمائي نفسه، منذ صياغته الأولى كـ”فرجة جماعية” على أيدي الأخوين الفرنسيين أوغست ولويس لوميير، اللذين عرفا كيف يرثان عشرات التجارب السابقة بدءاً من الغرفة السوداء، التي يفيدنا متحف السينما في مدينة فرانكفورت الألمانية بأن مبتدعها الأول كان العالم المسلم ابن الهيثم.

من المهد إلى اكتساح مدن العالم

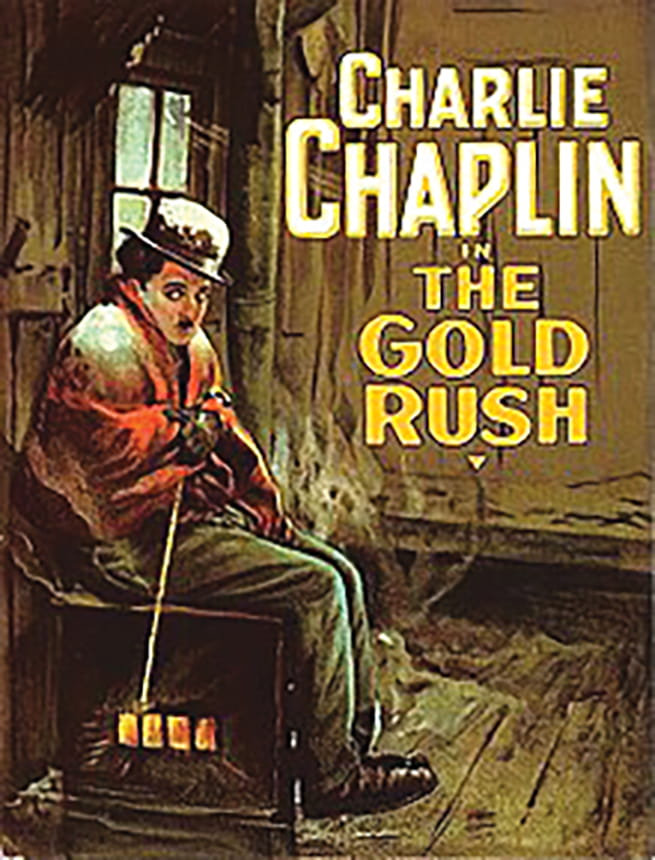

إذاً، منذ تجربة الأخوين لوميير الأولى أواسط تسعينيات القرن التاسع عشر في مقهى باريسي، حيث عرضا مشاهد “صادمة” دخلت التاريخ تحت عناوين مثل “دخول القطار محطة لاسيوتا” أو “خروج العمال من المصنع”، لم يتوقف العرض السينمائي عن إدهاش المتفرجين. ثم منذ تجارب الفرنسي الآخر جورج ميلياس في صنع شرائط روائية تعبق بالخيال والتاريخ، ومن بعده عشرات ثم مئات السينمائيين الذين مزجوا السينما بالأدب والتاريخ والفنون كافة، ثم بالموسيقى وعوالم الجريمة والمسرح، وحملوا أسماء باتت اليوم أسطورية، مثل دافيد غريفيت وإدوين إس بورتر وسيرغاي إيزنشتاين وفيكتور سجوستروم ومن ثم تشارلي شابلن وغيره..

تمكنت السينما من أن تكون حراكاً إبداعياً موازياً للآداب والفنون، بل أكثر من هذا، بديلاً عنها ومكملاً لها في أحيان كثيرة. ونعرف أن تلك الهجمة التي انطلقت بها الصور المتحركة بشكل خجول بدائي التقنية متعثر وغير واثق من مستقبله، وسط عداء أبداه تجاهه كثر من المبدعين والمثقفين وحتى الفلاسفة.. سرعان ما صارت جزءاً أساسياً من ثقافة شعوب بأسرها، وصانعة لذهنيات اجتماعية ولا سيما في مدن رئيسة من العالم.

والحقيقة أننا لا نكشف سراً ولا نحاول إبهاراً، حين نقول إنه فيما احتاجت أنواع عديدة من المبدعات الفنية والأدبية إلى مئات من السنين كي تفرض حضورها في عوالم البشر وحيواتهم ويومياتهم، كان حسب السينما أن تنتظر الاحتفال بمرور عشرين أو خمسة وعشرين عاماً على ولادتها كي تصبح ملء الدنيا وشاغلة الناس. والفن الخجول الذي انطلق من نصف دزينة من مدن في العالم، (باريس وبرلين وموسكو ولوس أنجلوس وستوكهولم وكوبنهاغن) سرعان ما بات حاضراً في عشرات المدن وصولاً إلى القاهرة ومكسيكو وبومباي وطوكيو.. ولكن لماذا ترانا ننشغل بعدّ المدن هنا؟ الحقيقة أنه لم يعد ثَمَّة مدينة في العالم إلا وباتت صانعة للسينما ومنتجة للأفلام، بل حتى راسخة في مضمار “نظام النجوم” بعدما كانت انطلاقته الأولى في هوليوود الأمريكية، تلك الضاحية التي كانت من أولى حواضر العالم التي تصنعها السينما نفسها.

تعريف العالم على بعضه بعضاً

بدأت السينما بتصوير مشاهد واقعية من الحياة، في ما يشبه المتابعة البسيطة التي لا تحمل تدخلاً من المخرج – الذي سيتأخر هو الآخر قبل أن يرى دوره يُعترَف به كمبدع أساسيّ للفِلْم – ولكنها سرعان ما راحت تصوِّر المسرحيات ومشاهد الرقص والروايات التي تمزج بين الرواية والتاريخ، ثم تصور التاريخ نفسه في مناسبات استغلها السياسيـون، ولا سيما الشموليون من بينهم، من الذين لم يفتهم أن يدركوا بسرعة، القوة التأثيرية الكبرى لهذا الفن الجديد على الجماهير – هل نستعيد حكايات السوفياتي إيزنشتاين الذي حقَّق عبر أفلام “مؤدلجة” مثل “الدارعة بوتمكين” و”إضراب” و”أكتوبر” روائع سينمائية جمعت بين الفن والدعاية السياسية؟ أو حكاية السينمائية النازية ليني ريفنشهال صديقة هتلر ومخرجته الأثيرة التي أبدعت للدعاية النازية تحفاً لا تنسى مثل “أوليمبيا”؟. فبالمزج بين شتى الفنون والآداب بالتدريج، وعبر اكتشافات تقنية مدهشة قرّبت الفن من الحياة والعكس بالعكس، مثل السينما الناطقة وفن التوليف (المونتاج)، ثم السينما الملوّنة والشاشة العريضة ثم المجسمة والفنون التحريكية، لم تعد السينما بحاجة إلى بطاقة تعريف. صارت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لمئات ملايين البشر..

وانطلاقاً من هنا، وبالتراكم، كان من المنطقي أن تخلق السينما أول حالة عولمة معممة على نطاق واسع في التاريخ. صار القابع في عتمة صالته في جوهانسبورغ أو الدار البيضاء أو أثينا أو شانغهاي.. يعرف عن مدن العالم الأخرى وحياة أهلها وتفكيرهم وبؤسهم وأفراحهم وأحلامهم، ما قد لا يعرفه من يعيش حتى في داخل تلك المدن. حكايات سكان برلين أو ستوكهولم أو إسطنبول باتت في متناول أهل باريس وروما وجاكارتا. وفي هذا المجال قد يمكننا أن نجادل طويلاً في ما إذا كانت البشرية قد عرفت كيف تستفيد من تلك الإمكانات أم لا؟ لكن المهم أن هذا حدث، وعرفت السينما كيف تحوِّل القرن العشرين بأسره إلى زمن يعرف فيه العالم بعضه بعضاً أكثر مما في أي زمن آخر.

فاتن حمامة

ستانلىي كوبريك

دافيد كروننبغ

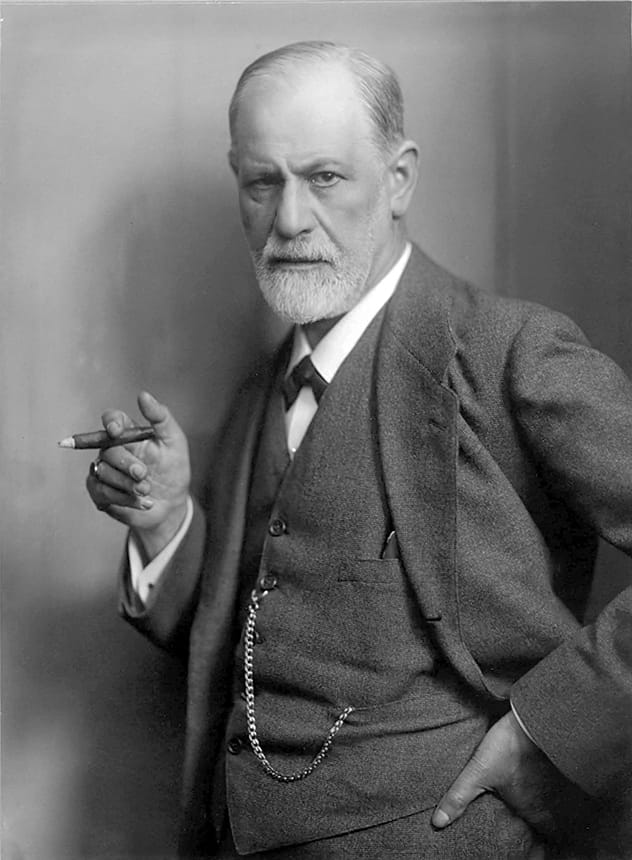

رفض سيغموند فرويد، وكان خالي الوفاض، عرضا احتقاره ً بمئة ألف دولر مقابل الكتابة للسينما مبديا لهذا الفن

إتاحة مضامين الآداب والفنون للعامة

إضافة إلى ذلك، عرفت السينما كيف تكون وسيلة تعريف الجماهير العريضة على أمهات الكتب والقطع الموسيقية والمسرحيات والأعمال الفنية وضروب العمران، ليس في العالم الخارجي وحده – أي في البلدان الأخرى – بل في داخل البلد الواحد. ولنكتف هنا بمثل صاخب قريب منا جداً؛ كم من المصريين قرأوا روايات نجيب محفوظ منذ أن بدأ بنشر أعماله البديعة؟ محفوظ نفسه أجابنا مرَّة عن هذا السؤال، فقدِّر العدد بعشرين ألف قارئ في أفضل الحالات. وفور ذلك طرح علينا السؤال المضاد: هل تعرفون عدد الذين شاهدوا أفلاماً مقتبسة من رواياتي، الجواب: عشرات الملايين. طبعاً يبقى السجال هنا مفتوحاً حول القيمة الفنية والفكرية لتلك الأفلام المحفوظية، حيث قال لنا محفوظ نفسه إنه يفضِّل الفلمين اللذين اقتبسا في السينما المكسيكية عن روايتيه “بداية ونهاية” و”زقاق المدق” على معظم ما حُقِق عن أعماله في مصر. ولكن مرَّة أخرى هنا ليس هذا موضوعنا.. فحظ الروايات المحفوظية وغير المحفوظية في مصر أو في أي مكان في العالم لم يكن عادلاً مع السينما، لكن من الإنصاف أيضاً أن نقول إن تحويل روايات إلى أفلام جعل ملايين من الناس يعودون إلى الروايات ليقرأونها. وهذا في حد ذاته أمر رائع لا يمكن نكرانه.

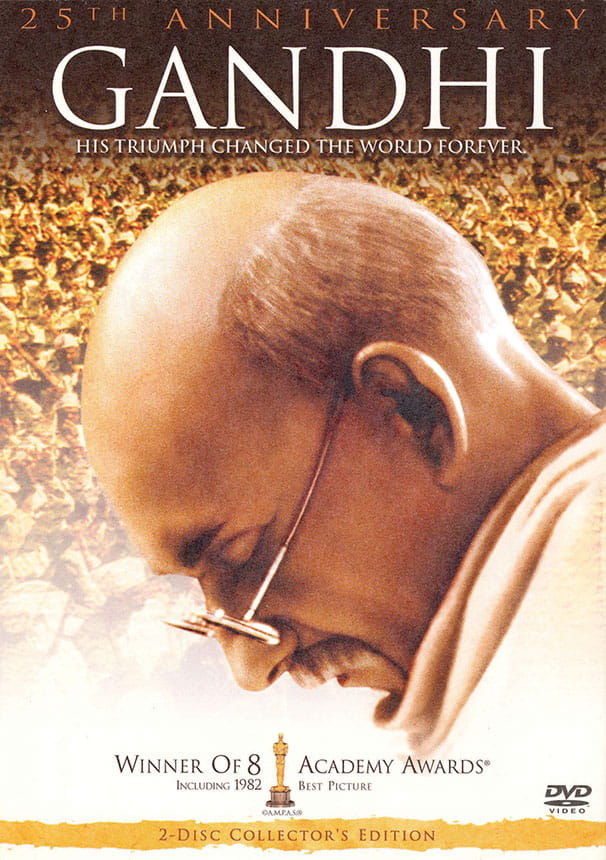

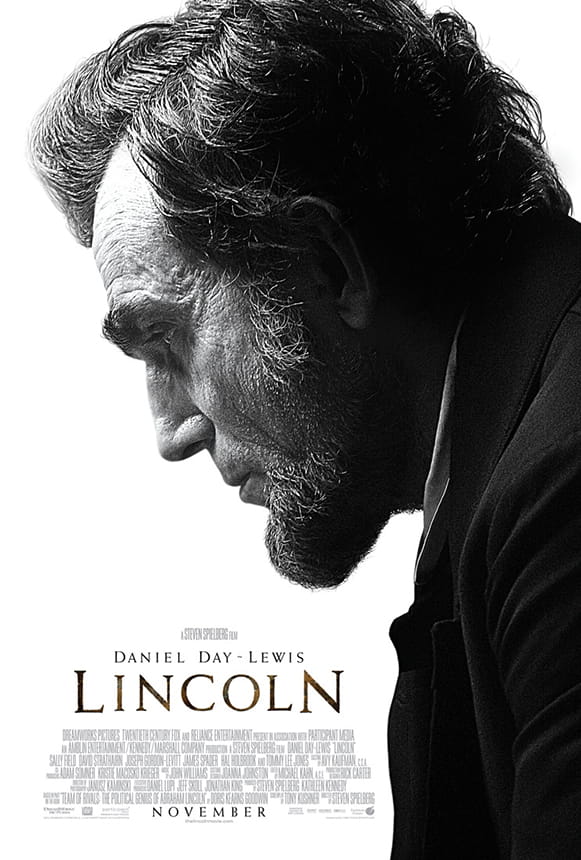

وما يقال عن السينما والأدب هنا يمكن قوله عن التاريخ وعن تاريخ أشخاص مميزين – وآخرين أقل تميّزاً أيضاً – قدَّمتهم السينما وأعادتهم إلى الحياة، معيدة قضاياهم نفسها إلى الواجهة، مثل غاندي الذي أعاده فِلْم ريتشارد آتنبورو عبر شاشته الكبيرة، ولورانس العرب والسير توماس مور ولينكولن وشكسبير وصولاً إلى حنة آرندت، واللائحة هنا لا تنتهي.. فالسينما عرفت كيف تحيي على شاشاتها، شخصيات ربما من دون السينما كانت ستضحى نسياً منسياً. ونكاد نقول اليوم إن ثَمَّة مئات الأفلام تنتمي إلى هذا النوع من السيرة المؤفلمة.

تماسها مع علم النفس والفلسفة

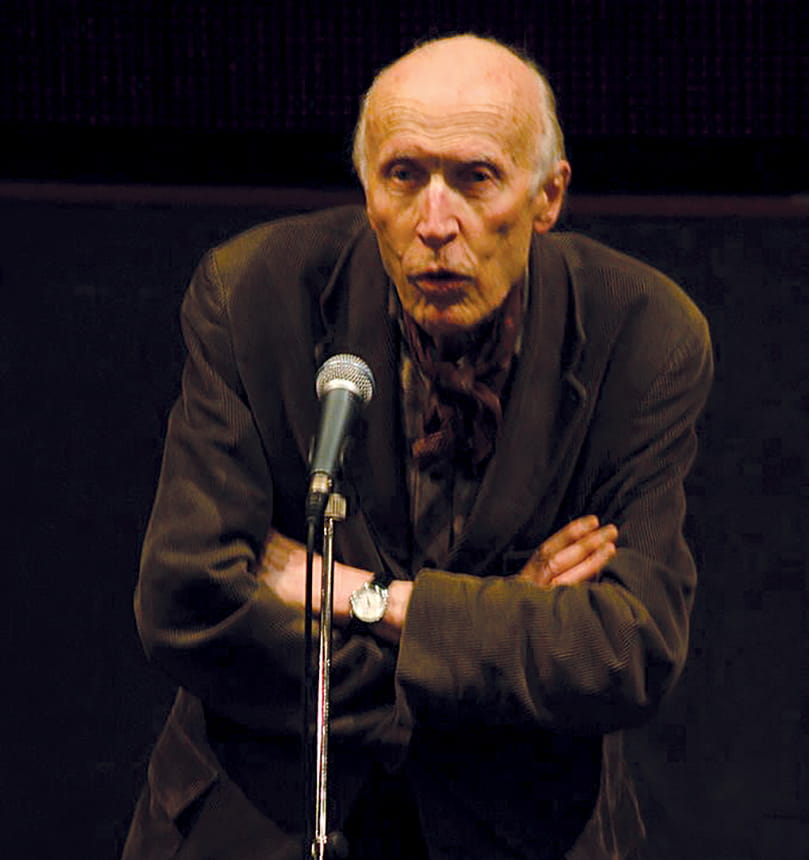

إن كانت حكايات تاريخ السينما تقول لنا اليوم إن العداء احتدم حاداً بين وليدي القرن العشرين الكبيرين والعميقين: السينما والتحليل النفسي اللذين ولدا معاً ونشآ بالتوازي معاً، إلى درجة أن سيغموند فرويد رفض، وكان خالي الوفاض، عرضاً بمئة ألف دولار مقابل الكتابة للسينما مبدياً احتقاره لهذا الفن، فإن استعراضنا لتاريخ السينما اليوم سيقول لنا كم أنها أفادت التحليل النفسي واستفادت منه. فثَمَّة مبدعون جعلوا من التحليل النفسي جوهر عملهم وموضوعه، وأحياناً حبكته – ويمكن للائحة هنا أن تطول من ألفريد هتشكوك إلى دافيد كروننبرغ مروراً بصمويل فولر وأورسون ويلز وستانلي كوبريك. بل إن من الباحثين والفلاسفة الكبار (جيل دولوز وستانلي كافيل وصولاً إلى سلافوج زيزيك، على سبيل المثال) من يرون تأثيرات أساسية للتحليل النفسي في الاستخدام السينمائي لفن التوليف أو للقطة المكبرة.

وعلى ذكر الفلاسفة هنا، لا بد من إشارة أساسية إلى الاهتمام المتجدِّد بفن السينما عند عدد من أعمق فلاسفة القرن العشرين، من دولوز الذي ذكرناه قبل سطور والذي وضع عدداً من الكتب حول الصورة والحركة ومفهوم الزمن، أعاد فيها بدء الاهتمام بهذه الثلاثية الجوهرية في فن السينما، إلى هنري برغسون وآلان باديو وثيودور آدورنو وأومبرتو إيكو وجورجيو أغامبان وغيرهم من الذين لم يتوقفوا طوال سنوات من حياتهم عن الاهتمام بالبعد الفلسفي للفن السينمائي.

عرفت السينما كيف تحيي على شاشاتها شخصيات ربما من دون السينما كانت ستضحى نسياً منسياً. ونكاد نقول اليوم إنَّ ثمَّة مئات الأفلام تنتمي إلى هذا النوع من السيرة المؤفلمة.

بات كل هذا يشكِّل جزءاً من بحوث شديدة الرصانة في فن السينما وتاريخها، وجزءاً من التاريخ الاجتماعي للذهنيات في القرن العشرين. وانطلاقاً من هذا الأمر، بات من الأسهل ليس فقط دراسة تطور التقنيات السينمائية على ضوء التقدّم العلمي، بل أيضاً دراسة تاريخ المدارس والتيارات السينمائية على ضوء التطورات الاجتماعية في القرن العشرين. فالسينما انطلقت في بداياتها ببعد ترفيهي، ثم استقرت على أصناف متنوِّعة تنهل من التقدُّم التقني المتزامن مع إقبال جماهيري، غالباً ما كان نظام النجوم يشدّه إلى الصالات: كوميديا تشارلي شابلن ومقلديه في هوليوود، سحر غريتا غاربو وغوامضها، وصولاً إلى اعتزالها القاسي، رومانسيات رودولف فالنتينو وتيرون باور وإيرول فلين، الحضور المدهش لعائلة كابور في السينما الهندية على مدى عدة أجيال، سيدات الشاشة المصرية من ليلى مراد إلى فاتن حمامة وسعاد حسني.. والحقيقة أن هذا السياق الذي خلق جزءاً أساسياً من أساطير القرن العشرين – التي حللها الفيلسوف الفرنسي إدغار موران في كتابه الرائع “نجوم السينما” – لا يستقيم الحديث عنه إلا عبر الحديث عن المدارس والتيارات السينمائية.

وعلى ذكر الفلاسفة هنا، لا بد من إشارة أساسية إلى الاهتمام المتجدِّد بفن السينما عند عدد من أعمق فلاسفة القرن العشرين، من دولوز الذي ذكرناه قبل سطور والذي وضع عدداً من الكتب حول الصورة والحركة ومفهوم الزمن، أعاد فيها بدء الاهتمام بهذه الثلاثية الجوهرية في فن السينما، إلى هنري برغسون وآلان باديو وثيودور آدورنو وأومبرتو إيكو وجورجيو أغامبان وغيرهم من الذين لم يتوقفوا طوال سنوات من حياتهم عن الاهتمام بالبعد الفلسفي للفن السينمائي.

بات كل هذا يشكِّل جزءاً من بحوث شديدة الرصانة في فن السينما وتاريخها، وجزءاً من التاريخ الاجتماعي للذهنيات في القرن العشرين. وانطلاقاً من هذا الأمر، بات من الأسهل ليس فقط دراسة تطور التقنيات السينمائية على ضوء التقدّم العلمي، بل أيضاً دراسة تاريخ المدارس والتيارات السينمائية على ضوء التطورات الاجتماعية في القرن العشرين. فالسينما انطلقت في بداياتها ببعد ترفيهي، ثم استقرت على أصناف متنوِّعة تنهل من التقدُّم التقني المتزامن مع إقبال جماهيري، غالباً ما كان نظام النجوم يشدّه إلى الصالات: كوميديا تشارلي شابلن ومقلديه في هوليوود، سحر غريتا غاربو وغوامضها، وصولاً إلى اعتزالها القاسي، رومانسيات رودولف فالنتينو وتيرون باور وإيرول فلين، الحضور المدهش لعائلة كابور في السينما الهندية على مدى عدة أجيال، سيدات الشاشة المصرية من ليلى مراد إلى فاتن حمامة وسعاد حسني.. والحقيقة أن هذا السياق الذي خلق جزءاً أساسياً من أساطير القرن العشرين – التي حللها الفيلسوف الفرنسي إدغار موران في كتابه الرائع “نجوم السينما” – لا يستقيم الحديث عنه إلا عبر الحديث عن المدارس والتيارات السينمائية.

شابرول

غودار

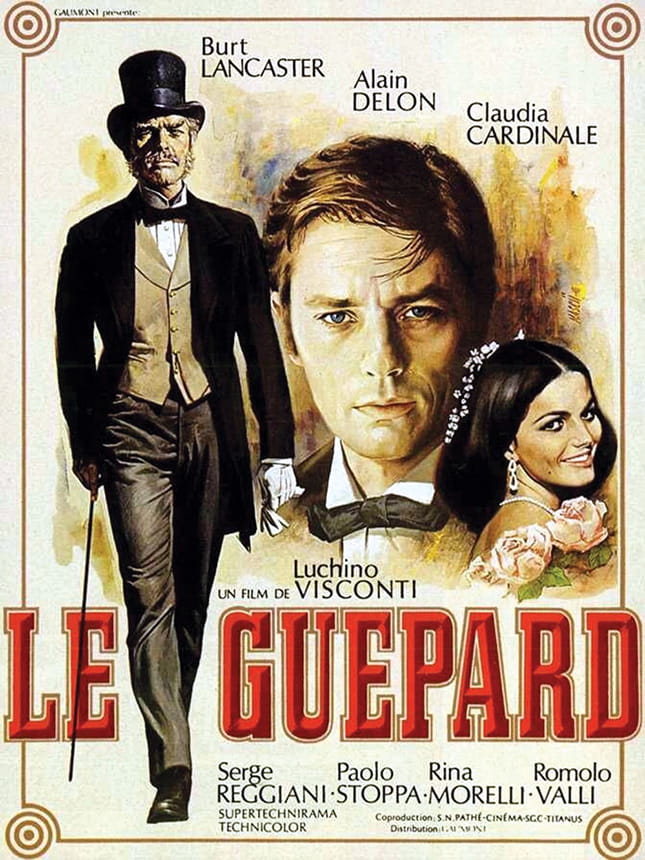

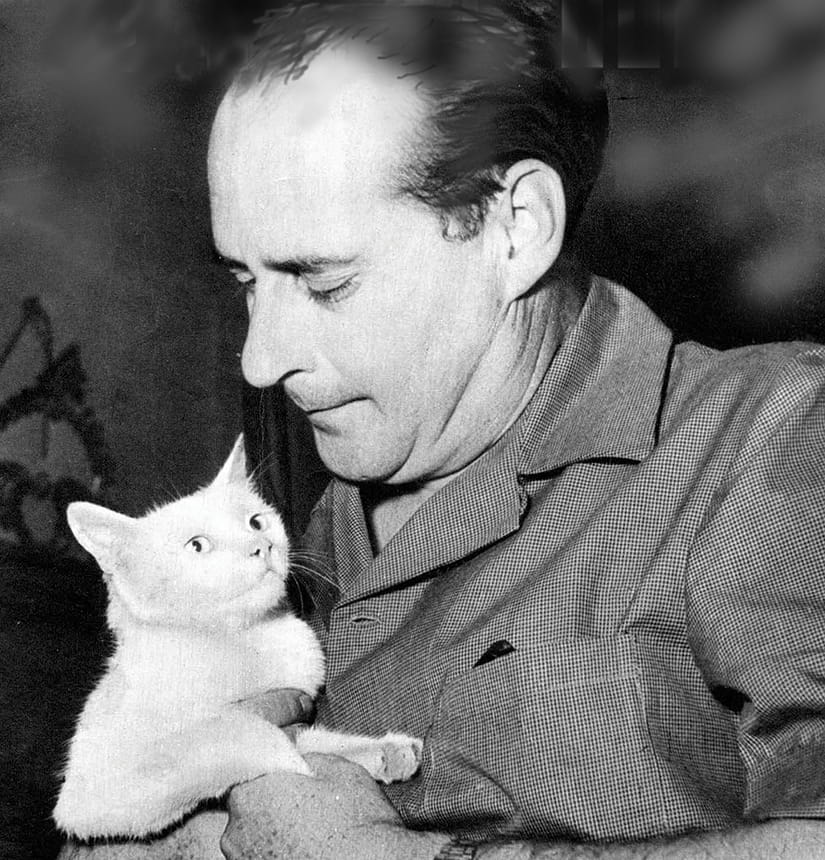

“الواقعية الجديدة” التي عرفت في أفلام روبرتو روسليني ولوكينو فيسكونتي وغيرهما ولدت على أطلال الدمار الذي نتج عن الحكم الفاشي كما عن الحرب

إريك رومر

تفاقم التنويع والتوزيع

فإن كانت السينما قد عرفت أعداداً لا تحصى من الأنواع خلال الخمسين عاماً الأولى من حياتها، من الرومانسي الاجتماعي، إلى البوليسي وأفلام التجسس والمغامرات والسينما التاريخية وأفلام الواقع الاجتماعي، فإن الخمسين سنة التالية من عمر السينما شهدت تفاقماً في التوزيع النوعي عامودياً وأفقياً.

فبعيد الحرب العالمية الثانية، وبينما كانت السينما الأمريكية تفيق من صدمة السينما الحربية والسينما الاجتماعية المبرّرة للسياسات الاقتصادية الإنقاذية للرئيس رزوفلت (أفلام فرانك كابرا مثلاً)، كانت السينما الإيطالية تحلّق على أطلال الدمار الذي نتج عن الحكم الفاشي كما عن الحرب، تلك “الواقعية الجديدة” التي عرفت في أفلام روبرتو روسليني وتزافاتيني/ دي سيكا ولوكينو فيسكونتي وغيرهم، كيف تدنو من الواقع الاجتماعي عبر تحف سينمائية تقول السياسة بشكل موارب، قبل أن تعود في إيطاليا نفسها لتقولها مباشرة – وفي سخرية كوميدية مدهشة أحياناً – في أفلام بيترو جيرمي وفرانشيسكو روزي وإيتوري سكولا.. وغيرهم.

السينما المسيّسة وظروف توسعها

كان من الطبيعي يومها أن يأتي من فرنسا معادل تمثل في ترسيخ قيمة المخرج على حساب القيمة الاجتماعية للفِلْم فكانت “الموجة الجديدة” الفرنسية بتواقيع من غودار وشابرول وريفيت وصولاً إلى آلان رينيه وإريك رومر. وهنا أيضاً، ما لبثت السياسة أن طغت عبر غودار وصحبه على ضوء حركة أيار 68 التي لا بد من الإشارة أنها إنما انطلقت من السينماتيك الفرنسي على الضد من سياسات وزير الثقافة الديغولي أندريه مالرو. ولم تتخلف بريطانيا، ومن ثم اليابان وبراغ التشيكية وبولندا عن هذا الركب. وهكذا صار لكل واحدة منها وصولاً إلى المكسيك، تيارها السينمائي المسيّس. غير أن ذروة هذا كله كانت في هوليوود خلال السبعينيات.

صحيح أن السينما الهوليوودية كانت قد “تأدلجت” قبل ذلك، وبخاصة على أيدي مبدعين أوروبيين جاؤها فارّين من نازية هتلر وكراهيته للفنون التقدمية. وحمل هؤلاء معهم خبراتهم المختلفة عن أقرانهم الأمريكيين الذين كان جمهورهم وتراثهم يكبلهم، فأمعنوا تجديداً في الأشكال واللغات السينمائية، ولكنهم بقوا في انتظار فرص تمكنهم من التجديد في الموضوعات. وكاد هذا أن يحدث بالفعل بعد سنوات قليلة من انقضاء الحرب العالمية الثانية، لكن لجنة السيناتور ماكارثي كانت في المرصاد لكل من هو روزفلتي منفتح أو تقدّمي أو حتى ديمقراطي، ناعتة إياه بالشيوعي الأحمر في معركة لم تشهد أمريكا مثيلاً لها في تاريخها. وهكذا تأجلت الثورة الهوليوودية حتى السبعينيات، حين انطلق جيل بأسره من سينمائيين “متأوربين” سميناهم يومها بأصحاب اللحى. وكان من “حظ” هؤلاء أن أمريكا شهدت في ذلك الحين “هزيمتين” كبيرتين: عسكرية في فييتنام تواكبت مع انتفاضات شعبية صاخبة وتفتّح عقليات جامعية مدهشة؛ وأخلاقية على ضوء فضيحة ووترغيت التي أطاحت بالرئيس نيكسون وبكل أنواع التحفظات. وهكذا راح مخرجون من أمثال كوبولا، سكورسيزي، دي بالما، لوكاس، وسبيلبرغ يحققون أفلاًما استوعبت تماماً الدروس الأوروبية لتخلق حالة سينمائية أعادت هوليوود إلى الواجهة من جديد.

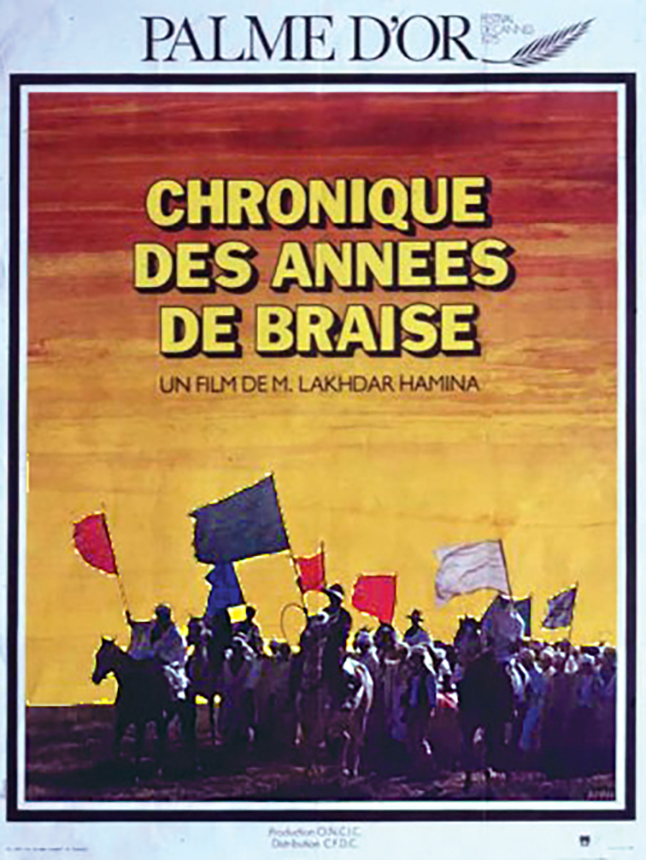

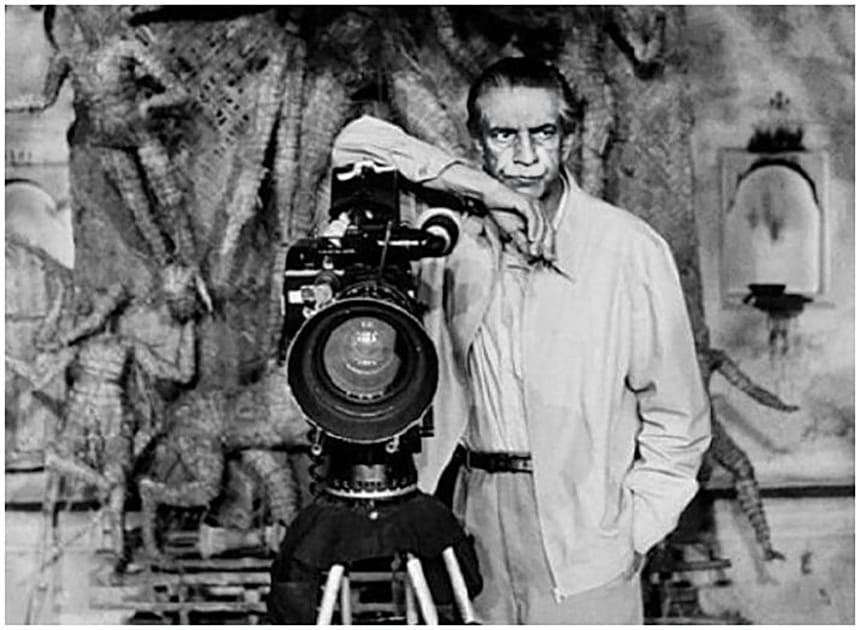

كل هذا معروف اليوم، ويشكِّل جزءاً أساسياً من التاريخ المضيء للسينما الأمريكية والعالمية. وإليه يُضاف بروز المهرجانات التي مكّنت من التعرّف على أنواع جديدة من سينمات ما كان يسمى في ذلك الحين العالم الثالث. فإذا كانت المهرجانات قد عرّفت أوروبا منذ سنوات الخمسين على إبداعات هندية مثل ساتياجيت راي وميرنال سين، ويابانية مثل آكيرا كوروساوا وكنجي ميزوغوشي وأوزو ونيروزي وغيرهم، فإن الستينيات والسبعينيات ستقفز إلى الواجهة بسينمائيين عرب مثل يوسف شاهين، ومحمد الأخضر حامينا، وأحمد الراشدي، وأميركيين لاتينيين بأعداد هائلة، وأفارقة من سمبان عثمان إلى سليمان سيسي.. ومن شتى الأمم الأخرى.

سينما المخرجين.. ما مصيرها؟

هكذا، وبعد هيمنة أمريكية طويلة في العالم كله وقاهرية وهندية ومكسيكية وغير ذلك في مناطق أخرى من العالم، عادت السينما الجيدة التي يحلو لنا أن نسميها “سينما المخرجين” لتشغل عالم السينما سنوات طويلة.. فهل نعيش اليوم نهاية هذا كله؟

ليس بالتأكيد. فكما قلنا أول هذا الكلام، ربما تكون التقنيات الجديدة – من تقنيات التصوير إلى تقنيات العرض – تسهّل الوصول إلى كل أنواع الأفلام وإلى تاريخ السينما ككل، ولربما تجعل تحقيق الفِلْم السينمائي وإيصاله أسهل من كتابة قصة وإيصالها. ولكن ليس من السهل القول إن هذا التاريخ الذي استعرضناه هنا بكثير من الاختصار قد انتهى. كل ما في الأمر أننا نعيش وإياه مرحلة انتقالية علينا أن ننتظر ما الذي ستسفر عنه.

.. وأين السينما العربية من هذا كله؟

السينما العربية موجودة وحاضرة منذ ما يقارب القرن. لكن بداياتها تكاد أن تكون مصرية خالصة. وذلك منذ الفِلْم الروائي الطويل “الأول” الذي حققته عزيزة أمير ونالت بفضله ترحيباً وتقريظاً وإشادة نسوية باتت شهيرة الآن على لسان الاقتصادي الكبير طلعت حرب الذي حضر ذات أمسية في عام 1927م العرض الأول لفلم “ليلى” فصافح عزيزة قائلاً لها: “أهنئك يا سيدتي.. لقد حققت وأنت المرأة ما عجز عنه الرجال في بلادنا”. ومنذ تلك اللحظة حدث أمران: انطلقت السينما المصرية التي ما لبثت أن صارت هي السينما العربية طوال عقود طويلة؛ وانطلق طلعت حرب نفسه في واحدة من أجمل المغامرات السينمائية في التاريخ: مغامرة ستديو مصر التي أنتجت لمصر والعرب مئات الأفلام.

في البلدان العربية الأخرى كانت هناك أيضاً انطلاقة مختلفة، ولكنها كانت محدودة، وإن جعلت لكل بلد عربي سينماه المتفاوتة حجماً ونجاحاً مع سينما البلدان العربية الأخرى. بيد أن حصة الأسد بقيت للسينما المصرية بنجومها ونجماتها ومخرجيها ومنتجيها.

ففي المملكة التي تشهد اليوم إعادة فتح الصالات السينمائية بعد إغلاقها لنحو أربعة عقود من الزمن لدواعٍ اجتماعية، ظهر أول فِلْم محلي عام 1950م وحمل عنوان “الذباب” من بطولة حسن غانم الذي يُعدُّ أول ممثل سينمائي سعودي. أما البداية الحقيقية، فكانت في عام 1966م مع فِلْم “تأنيب الضمير” للمخرج سعد الفريح. وبعد ذلك بعشر سنوات، كانت هذه المحاولات البدائية قد تطوَّرت لتصل مع فِلْم عبدالله المحيسن “اغتيال مدينة” الذي يدور حول ما ألحقته الحرب الأهلية من أضرار بمدينة بيروت، إلى الفوز بجائزة “نفرتيتي” لأفضل فِلْم قصير وعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1977م. ولكن هذه الانطلاقة تعرَّضت لكبوة استمرت لنحو ربع قرن، إلى أن ظهرت وسائل عرض الأفلام غير الصالات التقليدية، وأبرزها يوتيوب، التي أتاحت انطلاقة جديدة وبزخم مدهش، وتحسنت نوعية الإنتاج بسرعة أكثر إثارة للدهشة، وصلت في عام 2013م إلى فوز فِلْم “حرمة” بالجائزة الذهبية لمهرجان بيروت السينمائي. وفي العام نفسه، وصل فِلْم “وجدة” إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار، وبعد ذلك بثلاث سنوات، اختير الفِلْم الكوميدي الرومنسي “بركة يقابل بركة” لتمثيل السينما السعودية في جوائز الأوسكار أيضاً. ومع إعادة فتح الصالات السينمائية، يتفاءل كثيرون بأن يحظى الإنتاج المحلي بما يعزِّز اندفاعته هذه.

ومنذ السبعينيات، بدأت في لبنان حركة إنتاجية نشيطة يمكن القول إنها كانت في جزء أساسي منها، مجرد امتداد ثانوي الأهمية للسينما المصرية. تحقّق بفضل إجراءات “اشتراكية” اتخذتها السلطات المصرية وأدت إلى هروب الرساميل السينمائية إلى لبنان – وكان أكثر هذه الرساميل لبنانياً وسورياً وأردنياً – ولحق بها السينمائيون والنجوم، لتحقق أفلاماً تنطق باللهجة المصرية وبموضوعات شبه مصرية، ترفد أسواقاً كانت سُدّت في وجه الأفلام المصرية التي كانت قد بدأت تصبح أكثر جدية من ذي قبل.

إحتاج لبنان إلى انتظار سنوات الحرب الأهلية (1975 – 1989م) قبل أن تكون له سينما جيدة وأحياناً متقدِّمة، حملت تواقيع برهان علوية ومارون بغدادي وجان شمعون ورندة الشهال وجوسلين صعب وغيرهم.في المقابل، كانت الجزائر تسلَّمت الدفة من مصر لتحقق لسينمائييها كما لسينمائيين أتوا من بلدان كثيرة، متناً سينمائياً كبيراً نما في ظل الاستقلال، ووصل إلى ذروته مع “وقائع سنوات الجمر” لمحمد الأخضر حامينا، والسعفة الذهبية التي نالها في مهرجان “كان” الفرنسي في العام 1975م وهي الوحيدة التي فاز بها فِلْم عربي روائي طويل حتى الآن. (فاز شاب لبناني لاحقاً بسعفة أخرى عن فِلْم قصير)، ناهيك بفوز يوسف شاهين عن مجمل أعماله بـ”سعفة الخمسينية” في العام 1997م، ومارون بغدادي بجائزة لجنة التحكيم عن “خرج الحياة” وإيليا سليمان بنفس الجائزة عن “يد إلهية” كما حال نادين لبكي عن “كفارناحوم”).

والسينما الفلسطينية التي بقيت لعقود من السنين تحت الوصاية العربية والأجنبية، عرفت بدورها ازدهاراً عبر درزينتين وأكثر من أفلام حققها فلسطينيون، وأتت مميزة بتوقيع ميشال خليفي ورشيد مشهراوي وهاني أبو أسعد، وخاصة إيليا سليمان الذي حقَّق حتى الآن أربعة أفلام روائية طويلة، كان آخرها تحفته الجديدة “لا شك أنها الجنة” الذي عرض أخيراً وأدهش ونال تنويهاً خاصاً في مهرجان “كان”. وهنا نشير إلى تميّز السينما النسائية الفلسطينية وحضورها الطاغي واللافت بقوة. تعبر عن ذلك مي مصري، أولاً بأفلامها الوثائقية، ثم بفلمها الروائي البديع والقوي “3000 ليلة”، وأيضاً ماري آن جاسر ونجوى نجار وشيرين دعيبس وغيرهن..

ونجد نساء سينمائيات لافتات أيضاً في تونس، وارثات لزخم سينمائي تونسي كبير، بدأ يقتحم الساحة السينمائية العربية قوياً ومعافى، منذ نحو ثلث قرن على أيدي رضا الباهي ومحمود بن محمود ومفيدة تلاتلي وعبداللطيف بن عمار وكلثوم برناز. واليوم تكاد السينما التونسية تبدو نسوية مع ليلى بوزيد وكوثر بن هنية..

ولئن كان للسينمائيات المغربيات حضور لا بأس به أيضاً، فإن السينما المغربية تبدو قوية بموضوعاتها ولغاتها أكثر مما بنسويتها. وإذ نقول هذا، تخطر في بالنا نرجس نجار وليلى كيلاني وحتى ليلى مراكشي وأفلامهن المثيرة للسجال. لكننا نفكِّر أيضاً بكمال كمال وموسيقية أفلامه، ومحسن البصري وحميمية موضوعاته بلغتها الكلاسيكية، وخاصة بهشـام البصـري وتجديداتـه اللغوية المدهشة في موضوعاته الغاضبة والمشاكسة، كما بعبدالقادر الأقطع وسعد الشرايبي.

والحقيقة أن هذا الزخم كله استفاد عند بداية الألفية من تلك الإمكانات التي أتاحتها بضعة مهرجانات في بعض بلدان الخليج العربي – وخاصة دبي وأبو ظبي – أخذت على عاتقها، أن تدعم إنتاجاً سينمائياً عربياً آتياً من شتى بلدان المشرق والمغـرب العربيين، ربما يجد اليوم آفاقاً جديدة له في الاندفاعة السعودية التي تبدو وريثة كل ذلك الحراك، محققة للسعودية زخماً سينمائياً مثيراً للترقب.

متاحف السينما

كما هو حال كل الفنون الجميلة، حظيت السينما بمتاحف خاصة بها، توثق تاريخها. ومن أبرزها على مستوى العالم، نذكر:

“متحف هوليوود”، الذي يضم نحو 10,000 معروضة تتعلق بصناعة السينما والتلفزيون في أمريكا. وهو الأكبر من بين عدة متاحف للسينما موجودة في مدينة لوس أنجلس وضواحيها. وتُعدُّ مجموعته الأفضل في تعبيرها عن تاريخ هوليوود ونجومها.

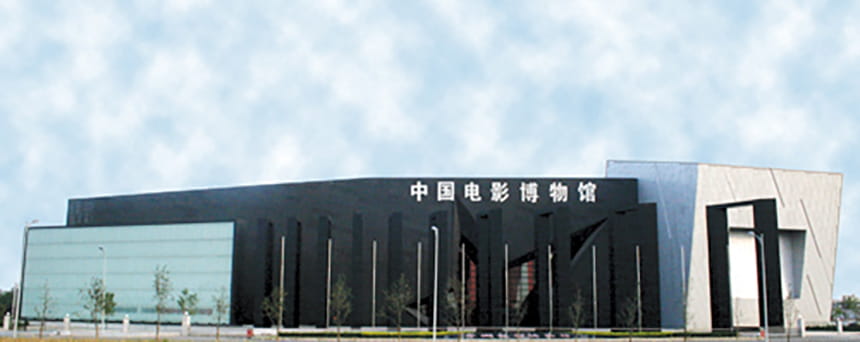

“متحف الفِلْم الوطني الصيني”، وهو من أحدث المتاحف في هذا المجال، تم تأسيسه لمناسبة مرور مئة سنة على نشوء صناعة السينما في الصيـن. يتألف هذا المتحف من 20 قاعة، ويحتوي على 1500 فلم، ومجموعة من 4300 صورة فوتوغرافية، ووثائق تتعلق بنحو 450 شخصاً من روَّاد هذا الفن في الصين.

“متحف الفِلْم الألماني”، ويقع في مدينة فرانكفورت، ويركِّز بشكل خاص على تطور تقنيات السينما، ويبدل معروضاته بأخرى من وقت إلى آخر. ويتميّز بطابعه التفاعلي الحي مع السينمائيين الذين كثيراً ما يعتمدون على تعاونهم مع المتحف للإنتاج، فيصفه البعض بأنه متحف يتطلع إلى الماضي لتنوير مستقبل السينما.

“متحف السينما في فرنسا”، حتى مبناه الذي صممه المعماري فرانك جيهري يُعدُّ تحفة. يضم هذا المتحف واحدة من أكبر مجموعات الأفلام في العالم، ويجتذب كثيراً من الهواة إلى قاعات العرض العديدة فيه، وخاصة المعنيين بالأفلام الفرنسية والأوروبية.

وأقرب هذه المتاحف إلينا هو “متحف الصورة المتحركة” في دبي، للاطلاع على السينما قبل ظهور السينما. إذ من بين معروضاته ما يعود إلى العصر الحجري، الأمر الذي يفسره المتحف بالقول إن الإنسان كان شغوفاً بتصوير الحركة منذ فجر الحضارة. يضم هذا المتحف المجموعـة الخاصـة التي جمعها رجل الأعمال أكرم مكناس على مدى 25 سنة. وهو الوحيـد من نوعـه في البلاد العربية.

“متحف هوليوود”، الذي يضم نحو 10,000 معروضة تتعلق بصناعة السينما والتلفزيون في أمريكا. وهو الأكبر من بين عدة متاحف للسينما موجودة في مدينة لوس أنجلس وضواحيها. وتُعدُّ مجموعته الأفضل في تعبيرها عن تاريخ هوليوود ونجومها.وأقرب هذه المتاحف إلينا هو “متحف الصورة المتحركة” في دبي، للاطلاع على السينما قبل ظهور السينما. إذ من بين معروضاته ما يعود إلى العصر الحجري، الأمر الذي يفسره المتحف بالقول إن الإنسان كان شغوفاً بتصوير الحركة منذ فجر الحضارة. يضم هذا المتحف المجموعـة الخاصـة التي جمعها رجل الأعمال أكرم مكناس على مدى 25 سنة. وهو الوحيـد من نوعـه في البلاد العربية.

أفضل الأفلام في تاريخ السينما؟

لائحة.. لائحتان.. عشرات اللوائح

منذ ما لا يقل عن ستة عقود من السنين يشغل نُقاد السينما ومؤرّخوها أنفسهم، بشكل خاص، بمعرفة الجواب عن السؤال: ما هي أفضل الأفلام في تاريخ هذا الفن؟

نعرف أن الجواب يأتي بسيطاً بالنسبة إلى المنتجين والموزِّعين وحتى بالنسبة إلى المتفرجين العاديين، وهو أن الأفلام الأفضل هي تلك التي اعتادت أن تتصدَّر نتائج شباك التذاكر. وهذه تتبدّل باستمرار تبعاً للنجاحات الصاخبة التي تحققها الأفلام التي يزداد الإقبال عليها. وعلى هذا، يجب أن نقول اليوم إن الفِلْم الأفضل في تاريخ السينما هو حالياً “آفنجرز” الذي تشير الأرقام إلى أنه حقق ما لا يقل عن ملياري دولار من المداخيل. وهو في هذا السياق يتلو “الفهد الأسود” و”آفاتار” و”تايتانيك” الذي كان قد حل بدوره محل “حروب النجوم”.. إلخ.

للنقّاد اختياراتهم الخاصة

بيد أن المسألة بالنسبة إلى النقد والتاريخ ليست على مثل هذه البساطة، بل لا علاقة لها بالأرقام على الإطلاق. فالجمهور العريض لا يحب بالضرورة ما هو أفضل. بل يتبع معايير الرواج والدعاية الصاخبة، وبالتالي يحب من الأفلام ما لا يتفق مع المعايير النقدية. فما العمل؟

ببساطة يتداعى النُقَّاد والمؤرخون من فترة إلى أخرى للمشاركة في استطلاع رأي كبير لتحديد ما يعدونه “الأفلام الأفضل” في تاريخ السينما. وغالباً ما تكون النتائج هنا متقاربة وواضحة.

ولعل اللائحة الأولى والأهم هي تلك التي وضعت في بروكسل عاصمة بلجيكا في العام 1958م، لمناسبة معرضها الدولي، حيث تداعى يومها مئات من النُقِّاد والمهتمين الآخرين بفن السينما ليشاركوا في استفتاء كان في ذلك الحين فريداً من نوعـه: ما هي أفضل عشرين فلماً في تاريخ السينما؟ فكانت الأفلام التي حلَّت في المراكز الاثني عشر الأولى، هي بالترتيب: “المدمرة بوتمكين” للسوفياتي سيرغاي أيزنشتاين، “حمى الذهب” لتشارلي شابلن، “سارقو الدرَّاجة” للإيطالي فيتوريو دي سيكا، “آلام جان دارك” للدانماركي دراير، “الوهم الكبير” للفرنسي جان رينوار، “الجشعون” للأمريكي إريك فون شتروهايم، “تعصب” للأمريكي دافيد غريفيث، “الأم” للسوفياتي بودوفكين، “المواطن كين” للأمريكي أورسون ويلز، “آخر الرجال” للألماني مورناو، و”عيادة الدكتور كاليغاري” للألماني أيضاً روبرت فاين.

تغير النتائج بعد ربع قرن

وهذا الترتيب الذي يضم أفلاماً من المؤكد أن الأجيال الجديدة لم تشاهدها بل لم تسمع بمعظمها حتى الآن، ظل مرجعياً ومعتمداً لعقود طويلة من السنين. غير أن الأحوال سرعان ما تبدَّلت واللوائح تغيرت. ففي أواسط الثمانينيات، جرى في لندن استفتاء من النوع نفسه أجرته المجلة الشعبية “تايم آوت” في أوساط كبار النُقَّاد والأكاديميين فكانت النتيجة على الشكل التالي:

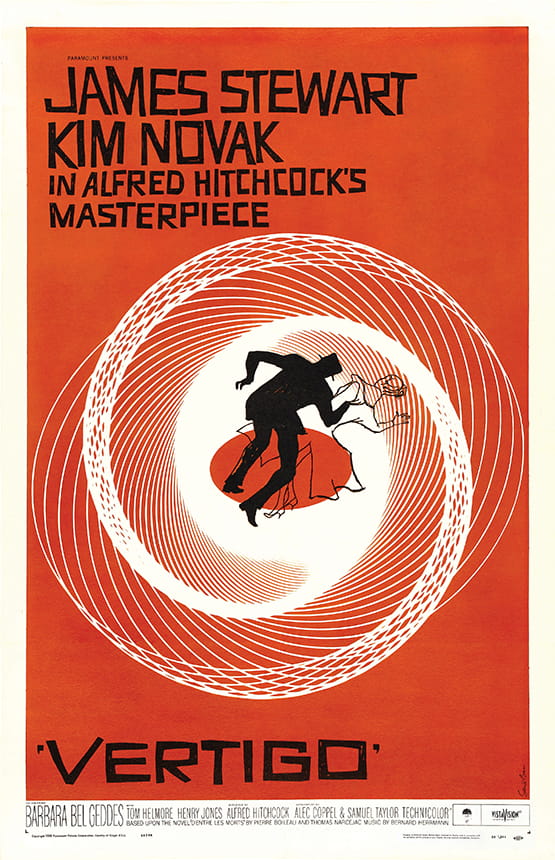

حل “المواطن كين” في المرتبة الأولى يليه “ثلاثية العراب” لفرانسيس فورد كوبولا، ثم حل “قاعدة اللعبة” للفرنسي رينوار ثالثاً يليه “فرتيغو” لألفريد هتشكوك في المركز الرابع، فالياباني “الساموراي السبعة” لآكيرا كوروساوا خامساً، و”لورانس العرب” للإنكليزي دافيد لين سادساً و”ثور هائج” لمارتن سكورسيزي سابعاً، و”لمسة الشر” لأورسون ويلز ثامناً، و”حكاية طوكيو” ليوسيجيرو أوزو تاسعاً، وفي المركز العاشر “آطالانت” للفرنسي جان فيغو.. وكان من الواضح أننا هنا أمام ثورة حقيقية في الأذواق السينمائية. أما المفاجأة فكانت ظهور هتشكوك تحديداً بعد رحيله بنحو ست سنوات، منتقلاً من صف السينمائيين الشعبيين إلى صف محظيي النقاد والمؤرخين.

استقرار هيتشكوك على القمة

والحقيقة أن هتشكوك سوف يتابع خطه الصاعد ليصل بعد سنوات إلى المركز الأول بفِلْم “فرتيغو” نفسه في استفتاء مشابه أجرته مجلة “سايت إند صاوند” البريطانية شديدة الصرامة والجدية، ولم تبتعد نتائجه الأخرى كثيراً عن نتائج استفتاء “تايم آوت” آنف الذكر. والحال أن مسيرة ألفريد هتشكوك الصاعدة لن تتوقف منذ ذلك الحين ولا سيما في أوروبا، فها هي مجلة “بوزيتيف” السينمائية الشهرية تطالعنا في عددها الأخير الصادر عند كتابة هذه السطور باستفتاء جديد مفاده أن “فرتيغو” لا يزال يشغل المركز الأول بين أفضل الأفلام في تاريخ السينما. بل إن هتشكوك نفسه يشغل نفس المركز بوصفه أعظم المخرجين قاطبة في تاريخ هذا الفن.

أما من ناحية ترتيب المخرجين الأفضل فقد جاء في “بوزيتيف” على الشكل التالي: بعد هتشكوك الذي حلَّ في المركز الأول، يأتي ستانلي كوبريك في المركز الثاني، ثم تباعاً جون فورد، فريديريكو فلليني، جان رينوار، إنغمار برغمان، آلان رينيه، أورسون ويلز، ماكس أوفولس، إرنست لوبيتش.

السينما الهندية.. لمن لا يعرف

تمثل السينما الهندية حالة تتحدَّى الإحاطة بها عند غير المتخصصين في متابعتها. فهي أضخم صناعة سينمائية في العالم بإنتاجها البالغ أكثر من 1600 فِلْم سنوياً، كما أنها الأضخم من حيث الجماهيرية. ففي عام 2011م، بيع في الهند 3.5 مليار تذكرة، وفاق ذلك بنحو مليون تذكرة كل ما بيع من تذاكر لمشاهدة أفلام هوليوود عبر العالم. ومن هذه الأفلام الهندية خرج الكثير إلى صالات العالم، وانتزع الكثير منها اعتراف الجوائز العالمية، ولكن هذا الكثير يبقى أقل من أن يصور حقيقة السينما الهندية وتحوّلاتها وتنوّعاتها العملاقة.

سينمات هندية وليس سينما واحدة

واكبت السينما الهندية عن قرب كل جديد في عالم السينما منذ القرن التاسع عشر، ولم تتأخر زمنياً عن السينما الأمريكية والأوروبية في تلقف التطورات التقنية واعتمادها، من ظهور الأفلام الناطقة إلى ظهور الفِلْم الملوّن. ولكن الاندفاعة الكبرى حصلت في أواسط القرن العشرين. وبشكل خاص بعد الاستقلال وانفصال باكستان، التي انتقلت إليها بعض استديوهات الإنتاج، وواجهت الحكومة الهندية الأمر بإنشاء “قسم الأفلام” في عام 1948م، الذي أصبح المنتج الأول للأفلام الوثائقية في العالم، بإنتاجه البالغ 200 فِلْم قصير سنوياً، وكل منها بثماني عشرة لغة، و9000 نسخة توزع على الصالات المختلفة.

وفي الأربعينيات من القرن الماضي، كان نصف صالات السينما يتركز في جنوب الهند، ولكن سرعان ما لحقت به باقي المناطق التي راحت تطوِّر سينماها المحلية المختلفة لغة ومضموناً واهتماماً عن غيرها. وما أن حلَّ النصف الثاني من القرن العشرين، حتى بات من الأصح الحديث عن سينمات هندية كان لكل منها اتجاهها ومسارها ولغتها، لترسو خريطتها اليوم على: السينما الناطقة باللغة الهندية، المعروفة باسم “بوليوود” ومركزها مومباي، وتستحوذ على نحو %45 من عوائد شبابيك التذاكر، تليها السينما الناطقة بلغة التاميل وتلك الناطقة بالتلوغو، اللتان تستحوذان على نحو %35 من التذاكر. وإضافة إلى التاميل والتلوغو، يوجد في جنوب الهند ثلاث صناعات سينمائية أخرى هي: المليالام (السينما الأكثر ثقافية)، والكنّادا والتولو.

أما السينما الأرقى تاريخياً –إن جاز التعبير- فهي السينما البنغالية، التي ازدهرت ما بين الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي، في فترة تُسمى “المرحلة الذهبية”، وأُقرنت بما عُرف باسم “السينما المتوازية” ومن أبرز أعلامها المخرج ساتياجيت راي، المعروف عالمياً، التي ناقضت بواقعيتها أفلام “الماسالا” القائمة على جمع الميلودراما إلى الغناء والرقص والحركة، وسميّت كذلك نسبة إلى خلطة البهارات الكثيرة في تحضير صلصة الماسالا. ولأن هذه الفئة الأخيرة من الأفلام تتسم بطابع تجاري، وتسعى إلى إرضاء أكبر شريحة ممكنـة من الجمهـور، أصبحـت هي فعـلاً الفئة الأكثر رواجاً حتى باتت تحتكر على المستوى العالمي صفــة تمثيـل السينما الهندية.

تحسين “الماسالا” وبروز الواقعية

شهدت أفلام المسالا البوليوودية هبوطاً في الإقبال عليها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بسبب تدني نوعية الموسيقى والأغاني، وأيضاً تقنيات التصوير والإخراج إضافة إلى الخفة في كتابة القصة. ولكن بوليوود عرفت كيف تخرج من أزمتها هذه. فبدأت بتنويع أفلامها ما بين البوليسي والتاريخي، اللونان اللذان لقيا إقبالاً جيداً. كما أعادت استديوهات كثيرة تجديد تقنياتها وفق أحدث ما هو موجود في الأسواق العالمية، في حين راح المنتجون يفتشون عن مواهب جديدة في الإخراج والتمثيل وتدريجاً، راحت أفلام الماسالا تستعيد عافيتها وجمهورها، ولكنها لم تعد تحتكر الساحة.

فمن الأفلام التي جرى توزيعها على شاشات العالم (وعرض الكثير منها على الفضائيات العربية)، يمكن للمشاهد أن يلحظ كثيراً من هذه التحولات.

فالمخرج امتياز علي، على سبيل المثال، الذي حقَّق فلماً ناجحاً من نوع الماسالا في عام 2007م بعنوان “عندما التقينا”، مال في الآونة الأخيرة إلى الفِلْم الواقعي فكتب وأخرج في عام 2014م “طريق سريع” الأقرب إلى الدراما العاطفية الهوليوودية.

وضمن إطار الواقعية، تنوَّعت الأفلام البوليوودية ما بين الدراما الاجتماعية مثل فِلْم “كابور وأولاده” للمخرج شاكون باترا، والدراما الرياضية في فِلْم “شقيقان” للمخرج كاران مالهوترا.

أما أعلى أشكال الواقعية والدقة الفنية فتتجلى في أعمال سانجاي ليلا بنسالي، مخرج الفلمين التاريخيين “باجيراو ماستاني” و”بادمافات” (مع البطلين نفسيهما في الفِلْميـن: رانفير سينـغ وديبيكا بادوكون).

وإضافة إلى تجديد دماء الإخراج والمخرجين، جدَّدت بوليوود في السنوات الأخيرة جموع ممثليها من دون أن تقطع علاقتها مع الجيل السابق. ومن مئات الأسماء الجديدة نكتفي بذكر حفنة ممن يعرفهم الجميع حتى خارج الهند. فإلى “الخانات” الثلاثة الذين برعوا في أفلام الماسالا، وهم: شاروك خان وسلمان خان وعامر خان، أضافت خان رابعاً وهو سيف علي خان، وعدداً من الممثلين الشبان القادرين على تأدية أدوار على قدر كبير من التلون من أمثال شهيد كابور، وسيدارت مالهوترا، وفارون باوان، ورانبير كابور، ورانفير سينغ، وأرجون كابور وغيرهم.. وإلى جيل سري ديفي وكاجول وكارينا كابور، أضافت من الممثلات ديبيكا بادوكون وعليا بات وبريانكا شوبرا وكاترينا كيف، وكانغانا رينوت وغيرهن ممن على قدر من الكفاءة لمواجهة التحديات والشروط التي يضعها جمهور يزداد تطلباً باستمرار.

الأفضل عربياً

على غرار تلك الاستفتاءات التي تجرى في المجلات المتخصصة العالمية لاختيار أفضل الأفلام في تاريخ السينما العالمية، حاولت أطراف عربية عديدة خلال ربع القرن الأخير، أن تضع مثل تلك اللوائح. وثمَّة دراستان لا تخلوان من أهمية تتعلق أولاهما بما اختاره نقَّاد السينما العربية ومؤرخوها في مجال السينمات العربية بشكل عام، فيما تتعلق الدراسة الثانية وهي الأكثر حصراً، بالسينما المصرية وحدها. وصدرت هذه النتائج في كتابين، أولهما في دبي فيما صدر الثاني في مصر.

حمل الكتاب الذي صدر في دبي عنواناً لافتاً هو “سينما الشغف”. وقد أعده عام 2013م الكاتب السوري زياد عبدالله، الذي طلب من أكبر عدد ممكن من النقَّاد وصحافيي السينما العرب، أن يختار كل منهم لائحة تضم أسماء عدد من الأفلام التي يراها جديرة بشغل المراكز الأولى في اللائحة.

بيد أن الجديد كان أن محرِّر الكتاب طلب من عشرات النقَّاد أن يكتب كل منهم تحليلاً لعدد من الأفلام التي وقع عليها اختياره، فكانت النتيجة ذلك الكتاب التحليلي متعدِّد الأقلام والفريد من نوعه، الذي يُعدُّ اليوم مرجعاً أساسياً في تاريخ السينما العربية. أما نتائج ذلك الاستفتاء فقد جاءت على الشكل التالي:

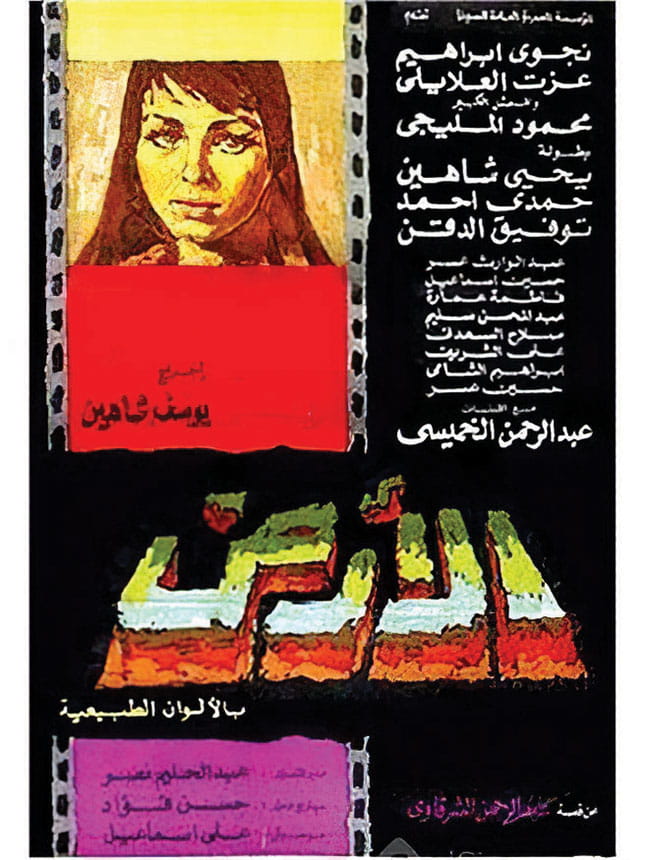

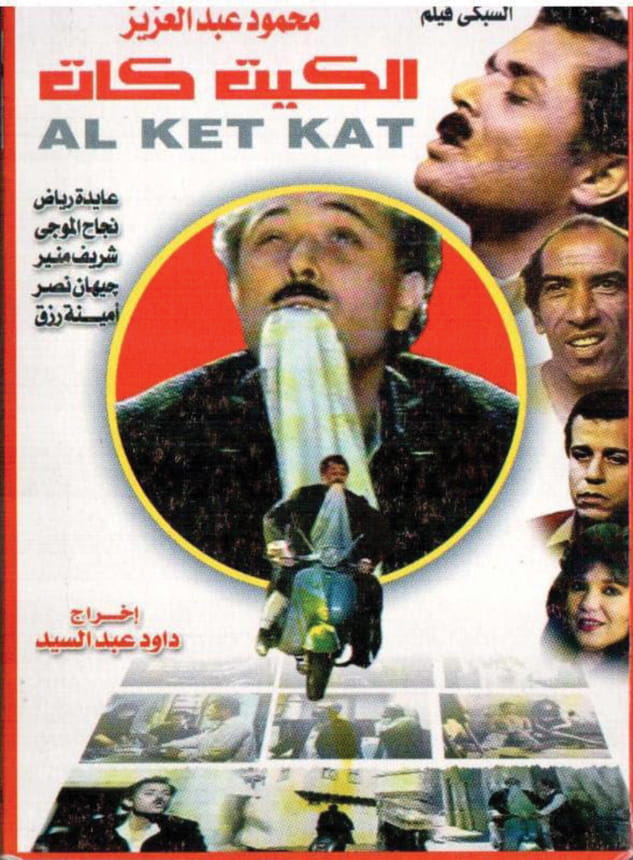

من “المومياء إلى “رجال في الشمس”

احتل المركز الأول فِلْم “المومياء” للمصري شادي عبدالسلام، وفي المركز الثاني حلّ فِلْم “باب الحديد” ليوسف شاهين، وجاء “وقائع سنوات الجمر” للجزائري محمد الأخضر حامينا في المركز الثالث، يتبعه “الأرض” ليوسف شاهين أيضاً في المركز الرابع، أما في المركز الخامس فقد حلَّ “صمت القصور” للتونسية مفيدة تلاتلي، و”أحلام المدينة” للسوري محمد ملص في المركز السادس، والفِلْم الفلسطيني “يد إلهية” لإيليا سليمان في المركز السابع، و”الكيت كات” للمصري داود عبدالسيد في المركز الثامن، أما المركز التاسع فشغله الفِلْم اللبناني “بيروت الغربية” أول أعمال زياد دويري، بينما حلّ “المخدوعون” لتوفيق صالح عن “رجال في الشمس” في المركز العاشر.

هذا بالنسبة إلى ترتيب الأفلام العربية، أما بالنسبة إلى ترتيب المخرجين فقد جاءت النتائج على الشكل التالي: يوسف شاهين في المركز الأول بثمانية أفلام من أصل مئة وردت في الاستفتاء، يليه صلاح أبو سيف بسبعة أفلام، فحسين كمال بثلاثة أفلام، ثم إيليا سليمان بثلاثة أيضاً، وثلاثة كذلك لكل من عاطف الطيب وداود عبدالسيد ومحمد خان.

وتحت عنوان “أهم مئة فِلْم في تاريخ السينما المصرية” وبتحرير الراحل أحمد الحضري، اختار عدد كبير من النقَّاد المصريين ما اعتبروه، كما يدل العنوان أهم الأفلام في تاريخ سينماهم. ولعل اللافت هنا هو أن الترتيب أتى تاريخياً وليس تفضيلياً، ومن ثم يصعب معرفة تراتبية التفضيلات الحقيقية، وإن كان يمكن ملاحظة أن معظم الأفلام التي تم اختيارها هي تلك المتعارف على قيمتها، وأن العدد الأكبر أتى مقتبساً عن روايات معروفة لنجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وفتحي غانم. إضافة إلى أن العدد الأكبر من الأفلام كان من إنتاج القطاع العام، ناهيك بنوع من إعادة الاعتبار لسينما شعبية لم تكن محل حظوة لدى النقَّاد من قبل، مثل أفلام حسن الإمام أو أحمد ضياء الدين، وإعادة اعتبار كان لا بد منها لعدد من أفلام هنري بركات، وفي مقدّمتها “الحرام” عن رواية يوسف إدريس، و”دعاء الكروان” عن رواية طه حسين.