لأن الممارسات الزراعية الحديثة بعد الثورة الصناعية قد أثرت سلبًا في البيئة، وتسببت في تآكل التربة ومشكلات بيئية عديدة، ظهرت الزراعة العضوية في النصف الأول من القرن العشرين بديلًا للزراعة الرائجة، بهدف إيجاد بدائل مستدامة لاستخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الصناعية والحرث العميق. بمعنى آخر، الزراعة العضوية هي نموذج متطور للنشاط الزراعي يُسهم في الحفاظ على التوازن البيئي. ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها الزراعة العضوية، الحفاظ على سلامة التربة وحيويتها.

تجمع الزراعة العضوية بين التقاليد والابتكار لتعزيز نموذجها حتى يصبح أكثر استدامة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب البعد البيئي. والزراعة العضوية هي في الواقع نموذج إنتاج يُعنى بسلامة التربة، كما يُعنى بتفعيل العمليات البيئية وتعزيز التنوع الحيوي واستدامة دورات المغذيات والماء بالتكيف مع الظروف المحلية، وتدوير المواد المستقاة من العمليات الحيوية بدلًا من استخدام المدخلات الصناعية ذات الآثار الضارة.

مارس الإنسان الزراعة التقليدية منذ بداية العصر الزراعي، قبل 10,000 سنة مضت، حتى الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر، وهي تُعدّ زراعة عضوية من حيث المبدأ. ولا تزال هناك أشكال من هذا النوع من الزراعة حتى اليوم، مثل ما يُعرف بـ”بستنة الغابات”، وهو نظام زراعة حِراجي لا يحتاج إلى صيانة وعناية دورية. ويُزرع في هذا النظام أشجار الفواكه والكرمة والخضراوات المعمرة وأشجار المكسرات كالجوز واللوز وغيرها.

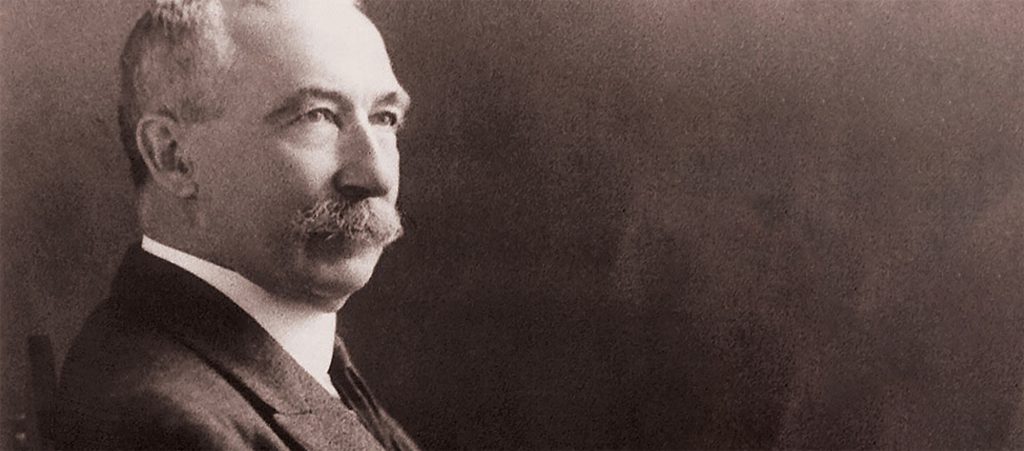

أمَّا مفهوم الزراعة العضوية الحديثة، فقد تطور في أوائل القرن العشرين على يد السير ألبرت هوارد (1873م – 1947م) البريطاني، الذي كان يتولى إدارة مراكز البحوث الزراعية في الهند، حيث تطورت ملاحظاته على مدار سنوات خبرته في مجال هذه البحوث تدريجيًا إلى فلسفة ومفهوم للزراعة العضوية تبناها في كثير من الكتب، كما جاء في مقالة نُشرت في مجلة أنظمة الزراعة المتجددة والغذاء (Renewable Agriculture and Food Systems) في سبتمبر 2006م. وقد تعزز تفكير هوارد، حول خصوبة التربة والحاجة إلى إعادة تدوير مواد النفايات بشكل فعال إلى الأراضي الزراعية، من خلال كتاب “مزارعو الأربعين قرنًا” لعالِم الزراعة الأمريكي فرانكلين حيرام كينغ (1848م – 1911م). لكن هوارد هو من طوَّر نظام التسميد العضوي الذي أصبح معتمدًا على نطاق واسع. ويركّز هذا النظام لخصوبة التربة على بناء “الدُّبال”، وهو المكون العضوي الذي يتكون من تحلل الأوراق والمواد النباتية الأخرى بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في التربة. وتجاوز هوارد ذلك إلى التركيز على كيفية ارتباط حياة التربة بصحة المحاصيل والماشية والبشر بوصفها وحدة متكاملة.

ناقش هوارد أهمية صحة المحاصيل والحيوان، ورأى أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع المرض لا تتمثل في تدميره، ولكن في معرفة ما يمكن تعلمه منه أو “الاستفادة منه في ضبط الممارسات الزراعية”. وسُميَ هذا النظام بـ”العضوي” من قِبل عالم الزراعة الإنجليزي والتر نورثبورن (1896م – 1982م)، للإشارة إلى نظام “يحتوي على علاقة متبادلة معقدة، ولكنها ضرورية بين الأجزاء، ومماثلة لتلك الموجودة في الكائنات الحية”.

اكتسبت الزراعة العضوية اعترافًا واهتمامًا كبيرًا في عام 1980م، الذي شهد إصدار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية وتوصياتها بشأن الزراعة العضوية. وأدى إقرار القانون الفيدرالي لإنتاج الأغذية العضوية في عام 1990م، إلى بدء عصر التكيف مع الزراعة العضوية في الولايات المتحدة الأمريكية، أعقبه إنجاز مهم آخر تمثّل في إصدار وزارة الزراعة الأمريكية معايير التصنيف الرسمي للمنتجات العضوية المعتمدة في عام 2002م.

تأثر هوارد بما ورد في كتاب “مزارعو الأربعين قرنًا”، حول خصوبة التربة، وهو من طوَّر نظام التسميد العضوي الذي أصبح معتمدًا على نطاق واسع.

أهمية الحفاظ على التربة

تحتوي التربة السليمة على تركيزات جيدة من المغذيات والمواد العضوية، فتوفر للنباتات القدرة على الوصول إلى هذه المغذيات. وتصل النباتات، في الحالة الطبيعية، إلى التغذية على أساس الحاجة بدلًا من الحقن القسرية. فالبكتيريا الموجودة في المواد العضوية الطبيعية قادرة على الاحتفاظ بالنيتروجين فترة أطول من الزمن؛ لأنها تختزنه في خلاياها. والمواد العضوية هي جزء من شبكة غذاء التربة للمحافظة على التنوع الحيوي، وتساعد كذلك على تحسين هيكل التربة وتوفير حماية أفضل من التآكل.

ويحافظ الإقلال من الحرث على سلامة التربة، ويساعد بشكل غير مباشر على الحد من إطلاق ثاني أكسيد الكربون منها. ولذا، يعمل المزارعون الذين يمارسون الزراعة العضوية على الإقلال من الحراثة إلى حد بعيد أو حتى إيقافها. وبدلًا من ذلك، يزرعون البذور مباشرة في بقايا المحصول السابق. وهذا ما يجعل التربة تحتوي على مزيد من المواد العضوية المغذية، وتكون أقل عرضة للتطاير بفعل الرياح أو تعريتها بالماء.

المحاصيل المتعاقبة

ليست المحاصيل المتعاقبة تكنولوجيًا بالجديدة، إذ كان المزارعون القدماء في بلاد بين النهرين يدوّرون المحاصيل منذ عام 6000 قبل الميلاد. ومن خلال تنويع المحاصيل المزروعة في الحقل نفسه من موسم لآخر، يتمكن المزارعون من تحسين سلامة التربة. وقد يتراوح عدد أنواع النباتات المتعاقبة بين اثنين وثلاثة في الدورات البسيطة، وبين اثني عشر وأكثر في الدورات المعقدة.

ويهدف المزارع الذي يعاقب المحاصيل إلى تحسين سمات التربة، مثل زيادة امتصاص المياه فيها والمحافظة على رطوبتها بشكل دائم، ومن ثَمَّ إنعاش الكائنات الحية المفيدة فيها؛ وهذا يحسن من تحمل المحصول المستهدف للجفاف في ظروف النمو الصعبة.

تتفاعل الأنواع النباتية المختلفة مع العناصر الغذائية في التربة بطرق مختلفة؛ إذ تطلق وتمتص عناصر غذائية محددة بنسب فريدة. ولذلك، تساعد إستراتيجية التعاقب على تحسين خصوبة التربة، إمَّا عن طريق استعادة المغذيات المستنزفة، أو استخدام المغذيات الزائدة.

ولا يؤثر تعاقب المحاصيل في دورة المغذيات في التربة فقط، بل يؤثر أيضًا في إعادة تدوير بقايا النباتات، وتكوين المسام الحيوية وتوزيعها، وإنعاش البكتيريا والفطريات المفيدة. فبقايا الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، التي تتركها مختلف النباتات، تساعد في تعزيز مستويات المغذيات. والكتلة الحيوية المتبقية من حصاد المحصول الثانوي، هي سماد أخضر نقي يُضاف إلى خصوبة التربة، وهو ما يقلل الحاجة إلى الأسمدة الاصطناعية.

وأيضًا، يخفف التعاقب من انضغاط التربة، وبذلك يفسح المجال للظروف المُثلى التي تنبت فيها البذور بسهولة. فتنتشر الجذور وتتغلغل المياه بعمق أكبر، وينتشر الهواء بين مسامات التربة بحرية. قد تتغلغل الجذور بعمق في التربة، وتخترقها في استعراض أفقي، فتحسن مسامية التربة بشكل عام. ويُمكن تدوير النباتات ذات المخلفات العالية، مثل القمح والذرة والقش والحبوب الصغيرة، لتقليل تآكل التربة. لأن المخلفات التي تتركها تعمل حاجزًا ضد تآكل التربة السطحية. والإنبات الدائم يمنع أيضًا فقدان المغذيات في التربة. ولهذا السبب، فإن تعاقب المحاصيل قادر على المساعدة في الحفاظ على سلامة التربة.

تثبيت النيتروجين

من نتائج الزراعة التعاقبية، القدرة على تعزيز تثبيت النيتروجين الجوي في التربة بين محصول مستهدف كالقمح، ومحصول ثانوي كالبرسيم. فالنباتات لا تستطيع الحصول على النيتروجين إلا من التربة، على النقيض من ثاني أكسيد الكربون والأكسجين اللذين لا يمكن الحصول عليهما إلا من خلال الأوراق. وعلى الرغم من أن النيتروجين يشكّل %78 من الغلاف الجوي، فإن جُل الكائنات الحية لا يمكنها أن تستخدمه في هذا الشكل لتوليف المركبات العضوية. إذ يجب أولًا تثبيت النيتروجين الجوي في التربة بتحويله إلى الأمونيا بواسطة بعض البكتيريا.

وهناك علاقة تكافلية بين بعض البكتيريا وبعض أنواع النبات كالبرسيم والبقوليات، التي تساعد في تثبيت النيتروجين الجوي المستوطن في مسامات التربة. وقد تكون البكتيريا التي تثبت النيتروجين مستقلة في التربة أو تكافلية، كأن تكون ملاصقة للجذور أو مستوطنة في أعماقها. وتعدُّ بكتيريا تثبيت النيتروجين التكافلية أكثر كفاءة من تلك المستقلة؛ لأنها تطلق المواد الغذائية إلى النبات المستعمر مباشرةً، وتجنبه المنافسة مع الكائنات الحية الأخرى.

إن التفاعل الذي يجري بين البكتيريا والنباتات المضيفة عن طريق إفراز الأنزيمات من كلا الجانبين معقد جدًا، لدرجة أن هذه البكتيريا لن تستعمر إلا أنواعًا محددة من أجناس النباتات. ويبدأ إنشاء هذه العلاقة المتبادلة بحوار “أنزيمي” بين الشريكين: النبات المضيف والكائن المثبت للنيتروجين من خلال مركبات “الفلافونويد” و”الإيسوفلافونويد”، التي يفرزها النبات المضيف في محيطه الجذري. ويسمح الحوار عن طريق الأنزيمات بالتعرّف على جذور النبات وتطور العقيدات الجذرية.

تُسهم هذه العملية في الوقت نفسه في خصوبة التربة؛ لأن جذور النبات تترك وراءها بعضًا من النيتروجين المثبت. وفي وقت لاحق، عندما تموت النباتات والبكتيريا وتتحلل الأوراق أو الجذور من النبات المضيف، يزداد نيتروجين التربة في المنطقة المحيطة، فتعمل البكتيريا السيانية على تحويل المركبات النيتروجينية إلى الأمونيا أو الأمونيوم، لتُستخدم من قِبل نبات آخر.

وبالمقارنة مع البكتيريا التكافلية المثبتة للنيتروجين، فإن بكتيريا الديازوتروف غير التكافلية لها أهمية زراعية محدودة، إذ تُقدر كفاءتها بحوالي %30 مقارنة بالتكافلية، لكنها مع ذلك بإمكانها أن تمثّل مصدرًا مهمًا لتثبيت النيتروجين في كثير من النظم البيئية الأرضية. وفي هذا الإطار، بُذلت في السنوات القليلة الماضية جهود كبيرة لتوسيع نطاق تثبيت النيتروجين ليشمل محاصيل أخرى غير البقوليات، وخاصة الحبوب.

وقد أُحرز بعض التقدم في تطوير لقاحات تحتوي على بكتيريا فعالة مثبتة للنيتروجين، خاصة بالنسبة إلى التربة الفقيرة به. وأظهرت سلالة الذرة المكسيكية الأصلية المرتبطة ببكتيريا الديازوتروف غير التكافلية الموجودة في الجذور الهوائية، قدرة على تثبيت النيتروجين بمعدل قد يصل إلى %82.

اكتسبت الزراعة العضوية اعترافًا واهتمامًا كبيرًا في عام 1980م، الذي شهد إصدار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية وتوصياتها بشأن الزراعة العضوية.

التربة السليمة خازنة للكربون

تشكّل أراضي المحاصيل الزراعية والمراعي ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. وتمتلك القدرة على سحب كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الموجود من الغلاف الجوي لتخزينها على شكل كربون عضوي، وتحسين ميزانية الكربون في التربة. وإذا ما جرى إنجازها على نطاق واسع، فإن ممارسات زراعة الكربون قد تكون رافدًا مهمًا في كبح التغير المناخي.

تُعرّف زراعة الكربون بأنها نموذج أعمال صديق للبيئة يكافئ المزارعين على اتباع ممارسات محسنة لإدارة الأراضي بدخل إضافي، وذلك لتقليل إطلاق الكربون من التربة. قد يكون مصدر الدخل الإضافي من استخدام نظام مقايضة ائتمان الكربون عند حجزه في التربة، ليكون دافعًا لجعل الممارسات المستدامة أكثر جاذبية، وقد يدعم ذلك الزراعة العضوية على حساب التقليدية.

يُحتجز الكربون في التربة على شكل مركبات عضوية تُنشأ في الأصل من خلال التمثيل الضوئي؛ إذ تحوّل النباتات ثاني أكسيد الكربون الجوي إلى مواد نباتية مصنوعة من مركبات الكربون العضوية، مثل: الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والألياف. وتدخل المركبات العضوية إلى نظام التربة عندما تموت النباتات والحيوانات وتترك بقاياها في التربة أو عليها. وعلى الفور، تبدأ الكائنات الحية في التربة في استهلاك المواد العضوية، واستخراج الطاقة والمواد الغذائية وإطلاق الماء والحرارة وثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

ويمكن لممارسات زراعة الكربون، مثل: تعاقب المحاصيل وتقليل الحرث واستخدام السماد العضوي والحراجة الزراعية، أن تعزز بشكل كبير استدامة أنظمة الزراعة العضوية. ومن شأن تنفيذ هذه الممارسات أن تخفف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسّن سلامة التربة وخصوبتها، وتعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي.

تحديات في الحسبان

أمَّا التحديات التي تواجه الزراعة العضوية، فهي: الحفاظ على فوائدها البيئية، وفي الوقت نفسه زيادة الغلة لكل وحدة أرض مزروعة، وخفض تكاليفها سعيًا إلى خفض أسعار منتجاتها، والاستعداد كذلك لمواجهة تحديات تغير المناخ والتكيف معه، وزيادة عدد سكان العالم وتوسع الطبقة المتوسطة العالمية.

وإذا أخذنا مستوى التطور التكنولوجي المعمول به في الزراعة العضوية حاليًا، فإنها لا تزال غير جذابة للمستهلكين. وذلك بسبب ارتفاع تكاليفها التي ترجع إلى انخفاض إنتاجية الأرض الزراعية بشكل عام في هذا النوع من الزراعة، وكذلك تذبذب معدل إنتاجها. كما أن المنتجات التي نحصل عليها من خلال الزراعة العضوية، تكون كمياتها أقل في السنوات الأولى مقارنة بالزراعة التقليدية. وفي الواقع، تبيّن أن إنتاجية المحاصيل العضوية أقل بنحو %25 في المتوسط، مقارنة بالمحاصيل غير العضوية، مع العلم أن الحال يمكن أن يختلف بشكل كبير اعتمادًا على نوع المحصول ومكان الزراعة والتكنولوجيات القادمة.

اترك تعليقاً