حولنا كثير من الجَمَال الذي يستحق انتباهنا، لكن أن يتربَّى المرء على رؤية الجَمَال، وعلى إشباع النهم المُطلق للعين، وأن يتعلَّم منذ الصغر شفرة بصرية تحدّد ما هو جدير بالبصر والنظر على حد سواء، فذلك يعني مسألة تقع في صلب التربية على تلقّي الجماليات، وعلى كيفية تأمّلنا للطريقة التي تظهر بها الأشياء، واستشعار حساسية خاصة بعيداً عن التأثّر بالأذواق العامة؛ إنّها أخلاقيات الرؤية، وإمعان في طبيعة التجربة الجمالية، التي تعلَّمنا أن ننبش في اللوحة والصورة والزيّ والوردة والطعام وحتى الأفكار والمفاهيم، بعينِ الدهشة.

يعمل الجَمَال على تكثيف العالم ومضاعفته، هو يعلو على الواقع ويتجاوزه، بعيداً عن تدخل العقل والمنطق، ويحمل لنا متعاً غير معهودة، ولا متوقعة، بل “انتظاراً سرّياً”، أو شيئاً ما يشبه القشعريرة التي تسري في أنحاء الجسد، وتدفع الحماس إلى أعلى درجاته، وتفاجئ تطلّعاتنا المسبقة عن الشيء؛ إنّ “كل معرفة تبدأ بالدهشة” هذا ما يسرّ به أرسطو، والجَمَال هو الذي يعمّ كل ما نراه من دون أن يتجسَّد في شيءٍ معينٍ، ويحرِّر الإنسان من التعصب والكره والخوف.

نقوم كل يوم باختيارات جَمَالية في حياتنا، عن قصد أو قلة انتباه، وذلك حينما نختار ملابسنا، وزينتنا، وألوان الورود في الآنية، وأدوات مائدتنا، وعندما نستمع إلى الموسيقى، ونُهدي الآخرين تحيَّة الصباح؛ لكل شيء يحيط بنا إشارات جَمَالية، وكلها تعتمد على التذوق المتجدِّد والمتنوِّع، والذي يدفع الروح إلى درجاتها القصوى.

لكن كيف نربي أجيالنا على تذوق الجَمَال بوصفه طريقاً للمعرفة، أو بالأحرى على التمتع الجَمَالي؟ ولماذا لا نعمل على تأسيس الجَمَالية مثل نهجٍ دراسي مستقل في أي مشروع تنشئة أو تعلم فني؟

التعلُّم يولّد الثقة بالنفس، والثقة بالنفس تولّد الرجاء، والرجاء يولّد الجَمَال والسلام.

كونفوشيوس

فيلسوف صيني 551-479 ق. م.

لا شك في أن التربية تسهم في تغيير الإنسان، وتطوير ذائقته الفنية، وتشذيب رؤيته للعالم من حوله. ويتعلَّق هذا بعلم الأسلوب، وتحرير الطريق التي يسلكها الذوق والحس. فتعمل التربية مثل تنقيبٍ آثاري في النفس، تنقِّي دواخلنا وتنثر فيها الخيال والإبداع. فنحن نعيش في زمن الاستهلاك المرهق، زمن يواصل تزويدنا بمشاهد العنف والقبح اليومي، ويصرف انتباهنا عن لغة أعمق وحميمة، لغة من دون صوت، تعيد الاعتبار إلى الحساسية السيكولوجية البعيدة عن سيطرة العقل، وتشكِّل اللغز الأكبر في حياتنا.

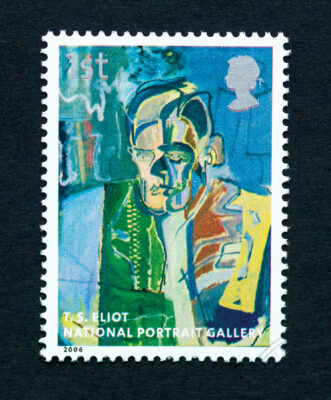

في هذا الصدد يقول الشاعر الإنجليزي تي. إس. إليوت “لا يمكن للإنسانية تحمّل كثير من الواقع، علينا أن نتوصَّل إلى توافق معه لنتمكن من تحمله، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التجميل المُعمَم”.

وبالمثل، يمكن أن يُثير الجَمَال ما سمَّاه باسكال الترفيه الذي يصرف انتباهنا، عبر المشاعر التي ينتجها عن الشقاء الطبيعي لوضعنا الهشّ والقاتل، والبائس جداً إلى درجة لا يوجد معها شيء يواسينا”.

فلطالما بنى الناس آراءهم حول ما هو جميل يحاكي القواعد العامّة، أو ما يفترض أن يكون موضع إعجاب، وربما هو السائد والأكثر انتشاراً، لكن ذلك لا يجب أن يصرف انتباهنا عن حقيقة مفادها، أن ليس كل ما يوصله السوق إلى القمة يجب أن يكون جيداً. وبالتالي، فإن المجتمع له التأثير الأول على أحكامنا وتذوقنا. وفي المقابل، فإن فاعلية المُنتَج تؤثر بفاعلية المتلقي، وكل منهما يؤثر في الآخر، إنّها علاقة تكاملية.

لم تضع الأدبيات العامة حداً فاصلاً لتعريف الجَمَال عن سواه، فضلاً عن التباين في الأساليب، وذلك على الرغم من أنّ الفنّ يربط ما بين الفضائل الجَمَاليـة. إنّ المسألة التي خلّفها ديكارت بسيطة، “إذا كان الجميل غير قابل للقياس، وإذا كان العقل لا يقوى على الرغم من فعاليته في البحث عن الحقيقــة، على إفادتنا بشيء عنه، فعلى أي ملكة يمكننا الاعتماد؟ هل يخضع الجَمَال لقواعد محدَّدة أم أنه مسألة إحساس؟”.

المعرفة الحسّاسة

إنّ التربية على التلقي الجَمَالي موصولة بالممارسة، وهي تعزِّز ملكات الحكم والتأمل. فالجَمَال هو المعرفة الحساسة، وهو رؤية إنسانية بعيداً عن السؤال التقليدي المطروح: ما هو الجَمَال؟ كما أن دور العلوم الإنسانية مهم لجهة قدرتنا على التلقي الجَمَالي ومعرفة الذات. وفي هذا الصدد، يَعدُّ أنطونيو داماسيو “أن كل معرفة تتضمَّن عاطفة، وفي المقابل، ينطوي كل شعور جَمَالي على معرفة”.

لقد اعتبر بومغارتن أن الملكة الجَمَالية “تنتسب إلى نظام المعارف، وهي لا تقوى على منافسة العقل، لكنها توفر معرفة مماثلة لمعرفة العقل”. لقد استشعر أن الجَمَالية “علم” خصوصي، وهو أقل ما يقال فيها! وهي مثل أي علم آخر، تتطور طبقاً لما هو عليه غرضها، إلا أنه يتوجب عليها بالمقابل ودائماً أن تتوقع اجتياح هذا الغرض لها.

في “دراسته حول “سيكولوجية التذوّق الفنّي” يؤكّد الدكتور شاكر عبدالحميد على ضرورة أن تقوم التربية الجَمَالية “بتكوين اتجاه جَمَالي هو حالة خاصة من الانتباه والاهتمام، وإلى مستوى مرتفع من التركيز، يقوم على التروي والتمهل والتحكم، وهناك عوامل أخرى تلعب دورها في إضـاءة البُعـد الجَمَالي، مثل المعرفة والاستدلال والتحليل والمقارنة وتكوين المفاهيم”.

في عين الصورة

ولأنّ أحكام الذوق مرتبطة بتمييز الافتراق عن الواقع القبيح، تقول سوزان سونتاغ في معرض تحليلها لواقع الصورة: “لا أحد اكتشف القباحة يوماً من خلال الصور الفوتوغرافية، لكن كثيرين وعبرَ الصور الفوتوغرافية اكتشفوا الجَمَال، باستثناء الحالات التي استُخدمت فيها الكاميرا للتوثيق”. لقد كان دافع الناس لالتقاط الصور “هو العثور على شيءٍ جميل، وقد لعبت الكاميرا دوراً ناجحاً في تجميل العالم، وصارت الصور الفوتوغرافية مقياساً للجَمَال أكثر من العالم نفسه”.

لقد تعلَّمنا أن ننظر إلى أنفسنا فوتوغرافياً، وأن نرى أنفسنا جذابين. فالصورة تخلق الجَمَال الذي نبحث عنه. وانطلاقاً من ذلك، فقد سجّل فوكس تالبوت اختراعه للصورة الفوتوغرافية في العام 1841م تحت اسم (Calotype) المشتقّة من الكلمة الإغريقية (Kalos) التي تعني “جميل”!

بين العقل والحساسية

شهد النقاش الجَمَالي تعاظماً حول أفكار الجَمَال. ولطالما كانت الجَمَالية حدثاً ذا قوّة هائلة في تاريخ الأفكار في الغرب. وقد شغل الاختيار بين العقل والحساسية نقاشاً منذ القرن الخامس عشر، لكن القرن الثامن عشر جاء حاسماً لجهة تكون عقـل جَمَالي متماسك. وعلى الرغم من ذلك، وفي بداية القرن التاسع عشر، بقي الناس في إنجلترا مثلاً يسخرون من كلمة “الجَمَاليات” أو عِلم الجَمَال كما يشير ميتالينوس، بل ويلعنونهــا باعتبارهـا “ميتافيزيقيا ألمانية”.

يحدث لنا عند انفعالنا بلحظة عرض فني أو منظر ساحر، أن نحاول تفسير وتعليل مشاعرنا حيالها، إلا أن مارك جيمينيز الفيلسوف الفرنسي وأستاذ علم الجَمَال في جامعة باريس بانتيون، يرى “أنّ الجَمَالية تُمسك برهانها إن استجابت لطلبات التفسير المتزايدة، والإبانة وإقامة المعنى”. وبرأيه فإنّ “كلّ عصرٍ هو لحظة مفصلية تتأرجح ما بين النوستالجيا إلى ما كان منظوراً، والنظر إلى ما لم نره بعد”.

الجَمَاليات بوصفها فلسفة

ينبغي للتربية أن تؤسِّس لخطاب يكرسّ فهماً معمقاً لعالم الجَمَاليات، ليس بوصفه طريقة للقطيعة مع القبيح، وإنّما فلسفة تقوم بأدوارها الاجتماعية، أو ربما كهوية شخصية، تتجلى في أسلوب الحياة والمأكل والملبس. وهكذا، تستقبل الأجيال التكنولوجيا بوصفها متعةً جَمَالية، تخفّف من قلق الإنسان المعاصر، وتُسهم في تفتّح الحساسيـة الفنّية لديه.

لقد تطرَّق فريديريك شليغل إلى “تربية الإنسان الجَمَالية” معتبراً أن الخلاص البشري لا يكاد يجاوز المجال الحسي، لكنّه يُعلي من هذا المجال، فهو لا يقرنه بالحس المادي، و”إنّما هو الحس الجَمَالي أو سلطة الذوق الجَمَالي، إذا شئنا أن نعطي الفكرة تعبيراً تأثيرياً انطباعياً”.

عندما أحكم على شيء جميل، فأنا أعتقد بأن كل فرد يتفق معي في هذا الحكم، وبهذا أصبح الحكم الجَمَالي عند كانط يعبِّر عن مجال مستقل عن المعرفة، إنه ينتمي إلى المخيلة.

الفيلسوف الألماني كانط

نقد الذوق

لقد كتب الفيلسوف الألماني كانط إلى صديقه قبل ظهور كتابه “نقد الحُكم”، الذي يُعدُّ من أهم الأعمال في النظرية الجَمَالية في الغرب: “أركِّز جهدي حالياً على نقد الذوق”. لقد نظر إلى النشاط الجَمَالي باعتباره نوعاً من “اللّعب الحر للخيال العبقري”، وأكد تجرد الحكم الجَمَالي من الهوى النفعي، وتحرره من التفكير المنطقي.

وأرجع هيغل الجَمَال إلى “اتحاد الفكرة بمظهرها الحسي”، فيما نظر شوبنهاور إليه على أنه “محرر للعقل” يسمو بنا إلى لحظة تعلو على قيود الرغبة، وتتجاوز حدود الإشباع”.

يؤمن كانط أن حكم الذوق ليس حكم معرفة، وبالتالي ليس منطقياً، بل جَمَالي. فعندمـا أحكـم على شيء جميل، فأنا أعتقد بأن كل فرد يتفق معي في هذا الحكم، وبهذا أصبح الحكم الجَمَالي عند كانط يعبِّر عن مجال مستقل عن المعرفة، إنه ينتمي إلى المخيلة.

منذ العام 1978م شرَع هانز روبرت يوس في تطوير أسُس جَمَالية التلقي، المُطبقة أساساً على الأدب. وتشدّد هذه الجَمَالية على أهمية القبول، وعلى استقبال العمل من الجمهور، والدور الأولي لردَّات فعل القرَّاء، لأحكامهم وانتظاراتهم من الأعمال الجديدة. ويقول: “هناك ثلاث ردَّات فعل إزاء الجدّة الفنية هي الرضا التلقائي، والخيبة، أو الرغبة في التبديل أو في التكيف. وهذه المواقف الثلاثة يسميها “أفق انتظار”.

التعليم جَمَالياً

إن العالم في تغير، ومفاهيم الفن والجَمَال أيضاً، والمجتمعات تخوض تحولاً عميقاً. وفي ظل ذلك كله نسأل: ما نوع التعليم الذي نحتاجه في القرن الحادي والعشرين؟ وما مقاصد تعليم التلقي الجَمَالي؟ هذه هي الأسئلة التي ألهمت الفلاسفة والمفكرين، وحتمت عليهم الدعوة إلى الإطاحة بالمعايير الكلاسيكية التي كنا من خلالها نحكم على الجَمَاليات في حياتنا. فالأعمال تحمل فلسفتها الجَمَالية الخاصة وتفسيرها الخاص، وتحمل إشارات تدل عليها، وتُسقط المعايير القديمة بمجملها.

التكوين وفق السن

إن الفترة الأكثر ملاءمة للفضائل المعرفيّة للجَمَاليات والفنون هي المراهقة، لأنها فترة التطلّعات والبحث عن الحقائق، تختمر خلالها التجربة المعرفية بين الطفولة والاندماج في عالم الكِبار.

يقول خبراء التربية إنه لا يكفي تدريس الأدب كأدب فقط، والشعر كشعر فقط، والموسيقى كموسيقى، فمن الضروري موضعة الأعمال الفنية في تاريخها الفني، لجعلها معروفة ومحبوبة، ويجب أن توزع مجاناً على الطلاب، لأنها أهم من الكتب المدرسية. وتمثل المشاركة الجَمَالية متعةً كبيرة، إذ يمكن للعزلة أن تُضعف الصفة الجَمَالية للعاطفة، كما يجب تأصيل الأعمال بالتعليم المستمر في عقول الأجيال، وتثبيت هذا الفهم بشكل دائم.

فالثقافة بمعناها الإثنوغرافي هي طقوس الشعب وعاداته ومعتقداته. أما الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي: فتشمل كل ما ليس فطرياً، أي ما يجب أن نتعلمه كاللغة والتقنيات والفنون. وفي كلّ هذه التعريفات للثقافة نجد الجَمَاليات حاضرة أنثروبولوجياً في جميع المجتمعات، وحاضرة إثنياً في ما يُسمّى الثقافة الشعبيية.